儿童永久起搏器电池更换术后切口愈合不良两种治疗方案的对比研究

张本青 王文璋 李守军

先天性高度房室传导阻滞的发生率为1/20 000,先天性心脏病术后高度房室传导阻滞的发生率为1%,这是儿童植入永久起搏器的两个最主要原因[1-4]。体重低于10 kg的患儿,很难安装心内膜起搏器,多采取心外膜起搏的方式,起搏电池多置于右侧锁骨下方胸大肌下,或者右侧肋弓下方腹直肌后鞘与腹膜之间。因为儿童基础心率较快,持续起搏耗电量大,儿童起搏器电池更换时间一般在术后5.5年[5]。囊袋愈合不良是儿童永久起搏器电池更换术后的常见并发症,主要包括囊袋感染、囊袋无菌性炎症、起搏导线相关感染等[6]。并发症一旦发生,会给患儿及家属带来巨大的身心伤害和经济负担,因此愈合不良发生后,使用正确的方法促使伤口尽早愈合是至关重要的。常规换药往往疗程很长,并且愈合后可能再次发生感染,容易加深医患矛盾。近5年中国医学科学院阜外医院及河北燕达医院对起搏器植入术后切口愈合不良积极采取手术治疗取得良好疗效。本研究回顾性分析2001年1月至2019年11月进行起搏器电池更换后囊袋愈合不良的11例患儿临床资料,依据不同治疗方式分为手术组(n=6)和常规换药组(n=5),现将治疗效果报告如下。

材料与方法

一、一般资料

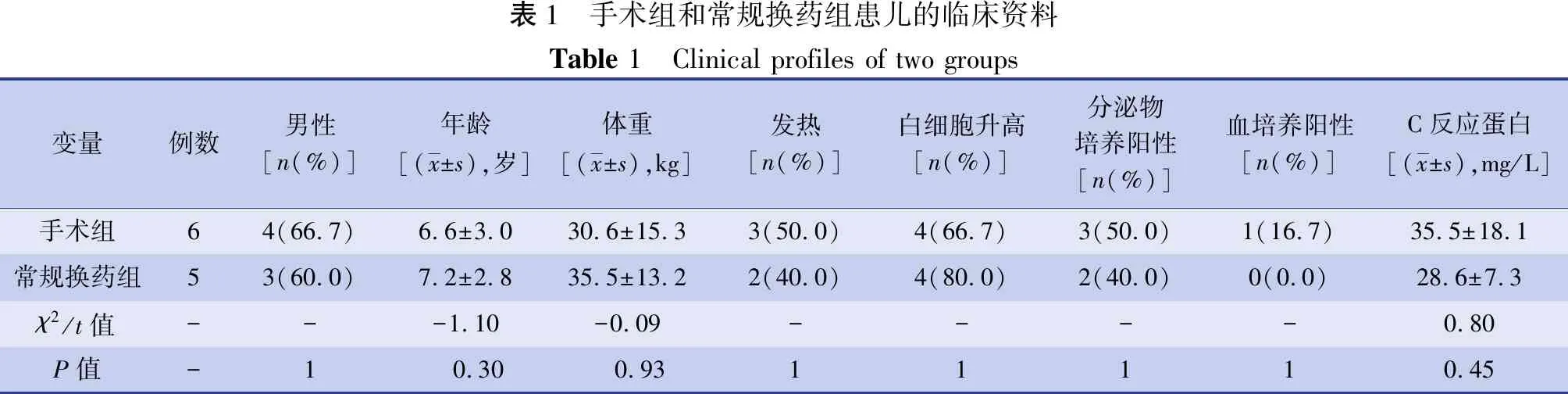

回顾性分析2001年1月至2019年11月行起搏器电池更换后出现切口愈合不良的11例患儿临床资料,其中男童7例,女童4例,平均年龄(7.3±2.5)岁,电池更换距离上一次起搏器电池植入时间平均为(4.1±1.5)年,依据不同治疗方式分为手术组(n=6)和常规换药组(n=5)。两组患儿临床特征基本一致,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。手术组6例患儿中,1例予囊袋扩大后清创缝合,5例予原囊袋切除清创缝合。常规换药组5例均予以头孢菌素或万古霉素抗感染治疗,碘伏纱布每日换药2次,其中2例予持续负压吸引2周。两组患儿起搏器电池均位于右侧肋弓下腹直肌后鞘与腹膜之间,此次更换电池原囊袋未去除,为原位更换。两组患儿均有起搏器囊袋周围组织红肿、发热,有触痛,7例切口有脓性分泌物,4例有清亮分泌物。8例于术后3周内再次入院,3例分别于术后45 d、40 d、32 d再次入院。

表1 手术组和常规换药组患儿的临床资料Table 1 Clinical profiles of two groups变量例数男性[n(%)]年龄[(x±s),岁]体重[(x±s),kg]发热[n(%)]白细胞升高[n(%)]分泌物培养阳性[n(%)]血培养阳性[n(%)]C反应蛋白[(x±s),mg/L]手术组64(66.7)6.6±3.030.6±15.33(50.0)4(66.7)3(50.0)1(16.7)35.5±18.1常规换药组53(60.0)7.2±2.835.5±13.22(40.0)4(80.0)2(40.0)0(0.0)28.6±7.3χ2/t值---1.10-0.09----0.80P值-1 0.30 0.9311110.45

二、临床处理

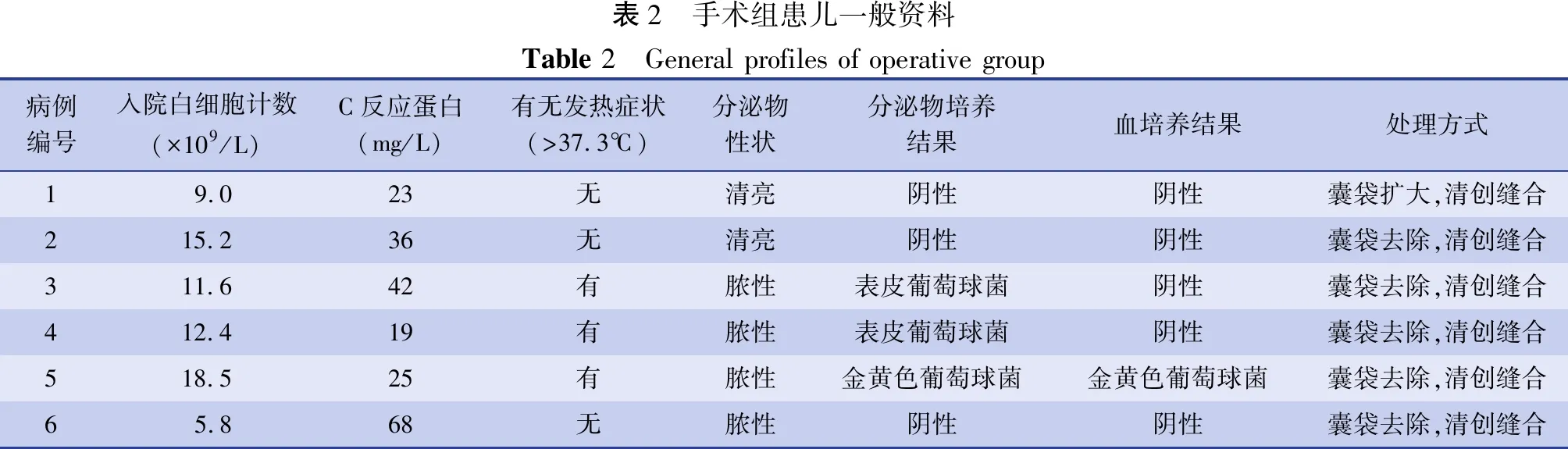

对所有患儿切口分泌物进行细菌培养及药敏试验,常规抽取血常规、生化全套、C反应蛋白、感染筛查、血培养,经验性使用头孢菌素和万古霉素抗感染,每日监测体温,根据培养结果及时调整抗生素。手术组入院后每天使用碘伏对切口及周围皮肤消毒2次,完善术前检查后根据病情进行不同程度的外科处理。分泌物培养阳性的3例患儿手术时培养结果均未回报,术中常规留取分泌物及不新鲜组织进行细菌培养,术后常规使用万古霉素抗感染。手术组患者一般资料见表2。

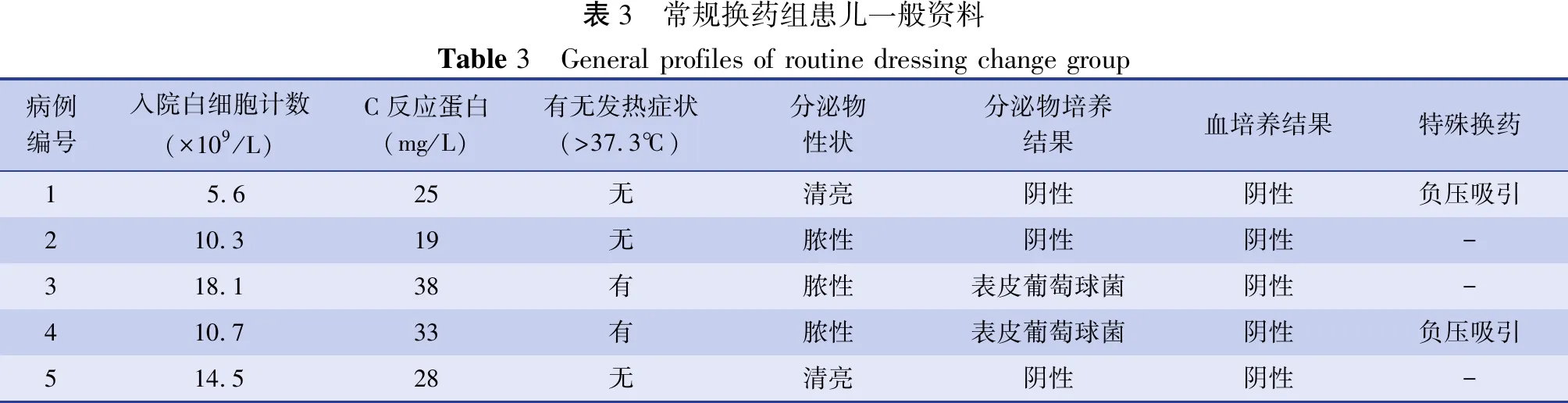

常规换药组患儿除每天使用头孢菌素或者万古霉素进行抗感染治疗外,每天使用碘伏对切口及周围皮肤消毒2次,切口裂开者予碘伏纱布填塞,2例患儿予持续负压吸引2周,一般资料见表3。

表2 手术组患儿一般资料Table 2 General profiles of operative group病例编号入院白细胞计数(×109/L)C反应蛋白(mg/L)有无发热症状(>37.3℃)分泌物性状分泌物培养结果血培养结果处理方式19.023无清亮阴性阴性囊袋扩大,清创缝合215.236无清亮阴性阴性囊袋去除,清创缝合311.642有脓性表皮葡萄球菌阴性囊袋去除,清创缝合412.419有脓性表皮葡萄球菌阴性囊袋去除,清创缝合518.525有脓性金黄色葡萄球菌金黄色葡萄球菌囊袋去除,清创缝合65.868无脓性阴性阴性囊袋去除,清创缝合

表3 常规换药组患儿一般资料Table 3 General profiles of routine dressing change group病例编号入院白细胞计数(×109/L)C反应蛋白(mg/L)有无发热症状(>37.3℃)分泌物性状分泌物培养结果血培养结果特殊换药15.625无清亮阴性阴性负压吸引210.319无脓性阴性阴性-318.138有脓性表皮葡萄球菌阴性-410.733有脓性表皮葡萄球菌阴性负压吸引514.528无清亮阴性阴性-

三、具体操作

手术组病例一分泌物培养未见细菌生长,抗生素治疗2 d后,红肿情况好转,分泌物明显减少,考虑到囊袋切口皮肤张力稍高,予囊袋扩大,2-0 Prolene线全层间断缝合皮肤及皮下组织,2周后切口愈合良好,拆线出院。其余5例均进行了起搏器囊袋的切除,手术均在全麻下进行,术前常规将起搏器的模式调整至强制起搏模式,必要时安装临时起搏器,常规消毒,上至颈部平面,下至腹股沟水平,铺单后沿原手术切口进入囊袋,逐层切开皮肤、皮下组织、腹直肌,对感染的皮缘要予以切除,起搏器囊袋由于感染和起搏器电池的长期刺激,纤维增生明显,质硬增厚,沿腹直肌后鞘尽量完整切除纤维增生、增厚的囊袋壁,注意保持腹直肌的完整性,腹膜前的囊袋也要完整去除,要避免损伤腹膜进入腹腔,腹膜不慎损伤后要利用剩余组织修补,尽量避免使用异物材料,切除完毕后,用刮匙仔细检查有无残余的感染灶,起搏导线周围增生的组织也要尽可能的做到最大化去除。用稀碘伏仔细擦洗囊袋去除后的创面,然后用生理盐水冲洗3遍。起搏器电池用碘伏浸泡,生理盐水冲洗后重新植入腹直肌和腹膜之间,新起搏器囊袋内放置细引流管1根,采用可吸收线间断缝合腹直肌和白线。如果皮肤缝合时有张力,应游离皮下组织与腹直肌的间隙,减少吻合口张力,缝合时用2-0可吸收线全层间断缝合,同时皮下组织与腹直肌之间置入引流管。术后每日观察引流量,每日每个引流瓶引流液<5 mL时拔除,术后2周拆线。常规换药组3例患儿每日予碘伏擦拭创面2次,无菌纱布覆盖,保持创面干燥,切口裂开者予碘伏纱布填塞,2例患儿予持续负压吸引2周后,切口直接缝合。

结 果

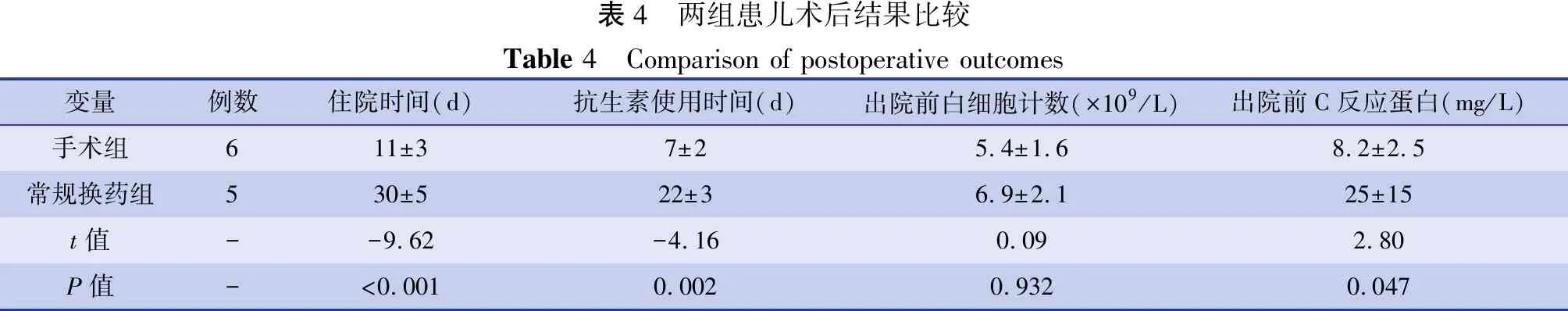

手术组6例患儿均在术后2周内痊愈出院,平均住院时间(11±3)d,均在术后3 d内拔除引流管,平均引流液量(25.6±10.1)mL。6例患儿均未发生全身感染及感染性心内膜炎,伤口愈合良好,疗效满意。常规换药组5例患儿顺利出院,平均住院时间(30±5) d,1例患儿2个月后再次入院,拆除原腹部起搏器,更换为心内膜起搏器。两组患儿出院时切口均无红肿热痛症状,手术组和常规换药组出院时C反应蛋白检测值分别为(8.2±2.5)mg/L、(25.0±15.0)mg/L,差异有统计学意义(t=2.80,P<0.05)。住院期间手术组和常规换药组抗生素使用时间分别为(7±2)d和(22±3)d,差异有统计学意义(t=-4.60,P<0.01)。术后电话随访,均未再发生切口愈合不良。

表4 两组患儿术后结果比较Table 4 Comparison of postoperative outcomes变量例数住院时间(d)抗生素使用时间(d)出院前白细胞计数(×109/L)出院前C反应蛋白(mg/L)手术组611±37±25.4±1.68.2±2.5常规换药组530±522±36.9±2.125±15t值--9.62-4.160.092.80P值-<0.0010.0020.9320.047

讨 论

起搏器植入是治疗儿童高度房室传导阻滞唯一有效的治疗手段,能够有效延长患儿的生命,减少死亡风险,提高患儿生活质量[7]。起搏器植入后发生感染是术后主要并发症,随着起搏器植入患儿数量的增加,术后感染的患儿也在逐年增多[8]。不同研究报道起搏器植入术后囊袋感染的发生率为0.13%~19.9%,随着起搏器植入患儿的增多及起搏器电池的耗竭,再次进行起搏器电池更换的患儿也逐年增加[9]。由于起搏器囊袋的纤维组织增生,血供不丰富,囊袋感染的发生率要明显高于初次起搏器植入时的发生率,文献报道再次起搏器植入患儿感染发生率是首次植入时的2.94倍[10]。儿童起搏器植入患儿多数身体发育迟缓,免疫功能相对低下,营养状况也偏差,同时腹部的脂肪组织和腹直肌发育也不完全,所以切口感染风险要高于正常人群。起搏器感染最常见的原因是囊袋局部皮肤污染,相关文献显示,大约2/3的起搏器感染来源于囊袋局部皮肤菌落,最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌,治疗上在细菌培养结果出来之前可选择使用头孢菌素或者万古霉素作为经验性用药[11]。有文献表明多次手术、手术时间长、囊袋血肿是起搏器植入术后感染的高危因素,本研究均为再次起搏器植入患儿[12]。对于永久起搏器电池更换术后切口愈合不良目前主要有常规换药保守治疗和手术治疗两种方式,保守治疗患儿家属更易接受,但治疗时间长,容易再次发生感染。故保守治疗主要适用于细菌培养阴性的非感染患儿[13];手术治疗可用于所有切口愈合不良患儿。该方法使感染灶清除更彻底,治疗时间更短,可减轻家属经济负担[14]。

本研究手术组病例中除病例一为表浅皮肤感染、囊袋张力过高引起的愈合不良外,其余5例均为囊袋感染。常规换药组5例患儿切口愈合不良也均与起搏器囊袋有直接关系。这与儿童的身体发育特点和囊袋的血供有直接关系[7]。由于囊袋长期的刺激,瘢痕纤维组织增生明显,质地坚硬且厚,血供极差,抗感染能力也很弱,稍有异物反应或者感染存在,极难愈合[9]。为减少起搏器电池更换后出现切口愈合不良的情况,术中应注意以下几点: ①严格无菌操作,消毒范围、铺单层数需严格按照规章制度执行。②不能一味追求小切口,原起搏器电池取出后,应进一步扩大囊袋,否则极易出现吻合口张力过高,发生切口愈合不良。③对于囊袋增厚明显的患儿,要尽量切除增厚的纤维组织,增加新囊袋的血液供应,增强其抵御感染的能力。④新的起搏器电池植入前应仔细止血,防止囊袋血肿的发生。⑤起搏器更换术后发生切口愈合不良时,应尽早将原血供差、纤维增厚的囊袋切除,进行清创缝合,减少除起搏器外的一切异物植入,可吸收线间断缝合腹直肌与白线,必要时可借用一部分对侧的腹直肌。⑥为减小皮肤张力,可适当游离皮下组织与腹直肌的间隙,间断全层缝合皮肤及皮下组织。⑦根据药敏试验结果使用敏感抗生素进行抗感染治疗。

本研究发现,手术组患儿住院时间、抗生素使用时间明显短于常规换药组。常规换药组负压吸引治疗方案的选择受医生因素影响较大,住院时间与普通换药患儿相比并无明显差异。起搏器感染的处理方法目前尚存在争议,是积极进行外科干预还是保守治疗尚无统一标准[15]。根据我国国情,起搏器感染的治疗还应考虑经济和社会环境的因素,有效的清创缝合技术较常规换药而言可以明显缩短患儿的住院时间,减少住院费用,提高满意度。近5年我院针对起搏器感染患儿更倾向于积极的手术治疗。手术时不必等待细菌培养结果,因为等待的过程中也是经验性用药,感染灶不尽早清除可能会导致感染加重,术后根据培养结果及时调整敏感抗生素。本研究发现细菌培养阳性者与阴性者住院时间无明显差异。术后7 d内切口愈合好,无分泌物,无红肿热痛,血象正常,无发热,即满足出院标准。C反应蛋白是由细胞因子白细胞介素6(IL~6)诱导肝脏合成的一种典型的急性时相蛋白。健康人群血液中 C反应蛋白浓度很低,当机体因感染产生炎症反应或急性组织损伤 4~8 h以后血液中 C反应蛋白浓度会迅速升高,其峰值可达到正常值的100倍以上,且不受年龄、性别、体温、贫血等因素影响,其敏感性优于白细胞计数、血沉,是一种敏感的炎症标志物[16]。本研究所有患儿出院前复查C反应蛋白,手术组低于常规换药组,说明手术组患儿术后异物反应、感染控制优于常规换药组。本研究显示白细胞计数、分泌物性状与细菌培养结果无明显相关性,故认为细菌培养阴性可能与抗生素使用有关。本研究发现有无发热症状与细菌培养结果是否阳性具有显著相关性,发热患儿的细菌培养阳性率要明显高于无发热患儿。

永久起搏器电池更换术后切口愈合不良发生后,将原起搏器囊袋切除,减少异物植入,可吸收线间断缝合,适当游离皮片减少吻合口张力,间断缝合,可取得满意疗效。与常规换药组相比,可明显缩短住院时间,减少住院费,减轻患儿痛苦。但本研究病例数有限,尚存在一定的局限性,未来我们将联合多中心进行研究。