中国环境信息公开的时空演化特征及其影响因素

李永盛 张祥建 赵晓雷

摘要环境信息公开是大数据信息时代环境治理的新型工具,我国在立法和实践上取得了重要进展,准确把握其发展脉络、现实状况和驱动因素,是有效推动环境信息公开和发挥其治理效果的先决条件。基于2008—2017年120个城市的PITI指数,采用空间数据探索分析和动态空间面板模型方法,分析了我国环境信息公开的时空演化特征和影响因素。研究发现:①我国环境信息公开正处于向中等水平过渡阶段,表现出明显的区域不平衡现象,呈现“沿海-内陆”梯度递减特征。②我国环境信息公开表现出较强的空间集聚特征,呈现显著的空间“俱乐部”分布格局,区域内部空间溢出效应显著,区域间辐射带动作用较弱。③较高的经济发展水平和环保投入强度表现出显著的促进作用,而良好的企业绩效和教育水平、较高的社会舆论和环保监督压力并没有发挥应有的促增效应;较差的空气质量和较高的工业污染表现出显著的抑制效应,而提高外资引入和环保执法力度则表现出较弱的负向作用。沿海城市和智慧城市的促进作用相对较高,资源型城市则较低。④环境信息公开在时间、空间和时空维度上分别表现出叠加效应、同群效应和示范效应。因此,应逐步完善环境信息公开的体制机制,加快环保基础设施建设,推进企业环保信用评价,提高公众互动参与和监督,强化环保指导帮扶和监管执法,构建环境信息公开的长效机制。

关键词环境信息公开;时空演化特征;影响因素;空间数据探索分析;动态空间面板模型

环境信息公开作为一种新的环境管理制度,是继命令控制型和基于市场型之后环境规制的“第三次浪潮”,对于缓解信息不对称问题,提高环境决策的质量和效率,引导公众监督来弥补监管执法的薄弱有着重要作用,凸显了当代环境治理模式的战略转型,标志着从传统的由国家主导的自上而下的行政规制向公开透明的多元参与式环境治理体系的革命性转变。我国环境信息公开正处于加快推进和蓬勃发展阶段,相关法律规范相继出台实施,体制机制建设稳步推进,但也受诸多因素制约,如环保基础设施薄弱、企业自主公开意识不强、公众参与不足等,如何推进环境信息公开和构建多元化的环境治理体系是当下亟需研究的重要课题。鉴于此,根据国内外关于环境信息公开研究的理论和实践,基于2008—2017年120个城市的PITI指数,采用空间数据探索分析和动态空间面板模型方法,分析了我国环境信息公开的发展现状、时空演化特征以及影响因素,这对于把握我国环境信息公开的发展脉络,重塑区域环境信息公开新格局,有效推进环境信息公开,构建多元共治的环境治理体系具有重要的现实意义。

1文献综述

世界各国环境信息公开呈现马太效应,发达国家起步较早并取得良好效果,而发展中国家则相对滞后。大多数发达国家如欧洲、美国和日本等已经形成了包括法律保障和具体实施机制的完整环境信息公开制度[1],美国1986年开始实施的毒性排放清单(TRI)及其补充的33/50计划,促使10年间的化学污染物排放下降了45%以上[2]。自1992年里约热内卢会议以来,发展中国家纷纷开始启动环境信息公开计划,如1995年印度尼西亚实施了“污染控制、评价与分级项目”(PROPER)[3],印度的绿色评级项目(GRP)[4],菲律宾的EcoWatch计划和中国的绿色观察计划(GWP)[5],成为发展中和转型期国家污染治理的有效工具,但由于发展经济和工业化的需要,公众参与以及信息公开体制机制等方面的障碍,制约了环境信息公开在污染减排上的作用,发展中国家环境信息公开之路道长且阻。

中国环境信息公开立法起步较晚发展相对滞后,但相关政策制度体系已逐步完善。2008年成为中国环境信息公开立法的元年,《环境信息公开办法(试行)》的实施,标志着我国环境信息公开走向制度化。随后,政府又相继颁布了针对企业、事业单位、重点排污单位等公开环境信息的专门性的法律规范,特别是2015年实施的新《中华人民共和国环境保护法》,对环境信息公开的主体、内容以及监督途径等作了明确规定,并第一次以立法的形式確立了公众的环境知情权、环境参与权及环境监督权,十九大提出要构建政府为主导、企业为主体、社会组织与公众共同参与的多元化环保社会治理体系,环境信息公开成为动员社会各界广泛参与、合力推动污染减排的重要手段,2018年改组后的“生态环境部”更是标志着我国环境保护和生态治理工作进入新时代。

影响中国环境信息公开的因素有很多,主要可分为内在因素和外部因素。内在驱动力主要是针对企业特征层面而言[6],企业规模、行业类型或所有权性质等具有显著的影响[7]。对环境敏感的行业和国有企业明显更加致力于环境信息的公开,环境绩效欠佳的企业比表现良好的披露更多信息,而表现良好的企业披露的信息更为可靠[8];企业年报披露的环境信息明显少于社会责任报告,强制性公开比自愿公开的信息质量更高[9];企业的债务成本或因披露环境信息而面临的风险和损失的专有化成本则会减少环境信息的公开[10],企业所在地(监管距离)对公司环境信息披露具有负面影响[11]。外部因素主要是来自于利益相关者的压力,如政府监管、社会组织和公众舆论压力等[12],完善有效的法律规制会给企业带来较大的外部监管压力[13],政治关联和政府补助会影响企业的环境信息公开行为,为了获取政府资源支持和规避违规风险损失,企业将披露更多污染排放信息[14-15]。公众参与是驱动环境信息公开的重要因素,家庭收入和受教育程度较高地区的公众,更容易表达环境诉求。新闻媒体报道数量越多,环境信息公开的内容越丰富,却并不能提高信息公开的质量[16];区域经济水平和污染物排放强度的差异,是中国环境信息公开表现出显著区域不平衡的重要原因[17];城市类型和特征也会影响环境信息公开水平,如失业率越低、市长任期较长、博士学位更多的城市,环境信息公开水平越高[18]。此外,环境信息公开的有效性还取决于监管压力和环保执法的效率[19],加强环保政策的有效执行可敦促企业更多公开环境信息,改善环境治理效果[20]。

综上,已有的文献对于城市整体层面和涉及环境影响评价的实证分析较少,对环境信息公开发展的动态规律性认识不足,对影响环境信息公开因素的分析相對片面不够深入。该文从时间和空间双重视角,可视化地呈现了我国环境信息公开的时间变化趋势和空间分布格局的演化特征;在总结影响环境信息公开的内外驱动因素的基础上,从经济发展、政府规制、企业绩效、公众参与、环境状况、环保监督执法等六个方面,采用空间计量经济学的方法,对环境信息公开的影响因素及其作用方向作了进一步探讨。

2研究设计

2.1研究方法

2.1.1空间自相关分析

空间自相关是事物本身所固有的空间属性,可检验要素属性值是否显著地与其邻近地区存在相互作用,是否存在空间集聚或溢出现象。由于环境信息具有空间性、时间性和扩散性等特点,且其在城市间会存在相互影响,因此,可通过全局和局域自相关分析来反映城市环境信息公开的空间分布格局和演化特征,并揭示其空间异质性。

(1)全局空间自相关(GlobalMoransI)。反映区域所有地理单元之间的平均关联程度及其显著性,可从整体上揭示城市间环境信息公开水平的空间分布情况。

(2)局域空间自相关(LocalMoransI)。主要描述每个地理单元周围具有相似水平单元的空间集聚现象和每个单元与邻近单元具有水平的空间分异现象,可识别城市环境信息公开水平的空间集聚模式,探测存在的空间异质性。

2.1.2空间面板模型

由于环境信息公开是一个动态累积过程,既取决于当期因素作用,也受上一期水平的影响,存在“路径依赖”特征,引入因变量的滞后项来反映这一动态过程。中国地区间的环境决策存在相互模仿竞争效应,邻近地区上一期环境决策对本地当期决策存在显著影响,环境信息公开具有时间趋势的空间动态依存关系,通过引入附空间权重的因变量滞后项来表示时空动态效应[21]。考虑到空间杜宾模型是空间滞后模型和空间误差模型的一般形式,可简化变形后得到这两种模型,因此,将基准模型设定为动态空间杜宾模型(DSDM)。

2.1.3空间权重矩阵

应用空间统计和计量方法之前需要构建空间权重矩阵(W),由于PITI指数涵盖的城市较多不是空间邻近的,因此不采用空间邻近权重矩阵,主要采用地理距离权重矩阵(W1),同时为反映非地理特征因素的影响,构造了经济距离权重矩阵(W2)和经济地理权重矩阵(W3)。地理距离权重矩阵中元素wij为城市i与城市j之间的经纬度(世界城市经纬度查询系统)计算的地球大圆距离的倒数;经济距离权重矩阵中元素wij为样本期内两城市人均GDP均值之差的倒数;经济地理权重矩阵中元素wij为城市i与所有城市的人均GDP均值的比值与两城市间距离倒数的乘积。模型中对各权重矩阵进行行标准化(行和为1),使得变量空间滞后值是变量的权重加权平均值,可使变量估计系数与其空间滞后项系数直接进行比较。

2.2指标选取与数据来源

环境信息公开水平(EID)作为因变量,以PITI指数来衡量,并取对数;经济发展因素以经济发展水平(RGDP)和外资依赖度(FDI)来表征,以人均GDP衡量经济发展水平,实际利用外资与GDP的比值衡量外资依赖度;政策规制因素以财政分权度(FD)和环保投入强度(EPI)来表征,以财政自主度(财政收入/财政支出)来衡量财政分权,环境污染治理投资与GDP的比重衡量环保投入强度;环境状况因素以空气质量水平(AQI)和工业污染程度(IPD)来表征,以年均PM2.5浓度衡量空气质量水平,工业SO2排放量衡量工业污染程度;公众参与因素用社会舆论压力(POP)和教育水平(EDU)来表征,以互联网用户数衡量社会舆论压力,以每万人在校大学生数衡量教育水平;企业绩效因素为工业规模(SIZE)和企业利润(PROFIT),工业行业规模用工业增加值占GDP比重来衡量,以规模以上工业企业平均利润来衡量企业利润;环保监督执法因素用环保监督(ESL)和环保执法(EAP)来表征,以每万人环境问题来信数衡量环保监督,每亿元GDP环境问题行政处罚案件数衡量环保执法;选取三组虚拟变量来表征城市特征,分别为是否沿海城市(COA),是否资源型城市(RBC,是否智慧城市试点(SC)。

以120个城市为样本,2008—2017年环境信息公开数据来源于公众环境研究中心(IPE)和自然资源保护协会(NRDC)共同发布的《城市污染源监管信息公开指数(PITI)报告》,并对PITI指数取自然对数;城市环境污染治理投资额借鉴范子英和赵仁杰[22]的方法,以城市工业增加值占所属省份的比重与省的环境污染治理投资额的乘积得到,城市环境问题来信数和行政处罚案件数的数据也按该方法得到;年均PM2.5浓度采用美国哥伦比亚大学社会经济数据与应用中心根据NASA卫星遥感测定的气溶胶光学厚度(AOD)计算出的全球PM2.5平均地表浓度的栅格地图,经ArcGIS软件结合我国地级市行政区域矢量图提取得到。其它数据主要来源于2008—2017年的《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》以及《中国区域经济统计年鉴》等。

3实证分析

3.1我国环境信息公开的总体格局分析

根据2008—2017年的城市PITI指数,采用空间四分位图揭示中国环境信息公开水平的空间分异格局及其动态变化规律,如图1所示,中国环境信息公开水平总体上呈现出东部沿海地区较高、中西部地区相对较低的空间差异特征,表现为从沿海地区向内陆地区梯度递减的分布格局。中国环境信息公开发展相对滞后,在2008年《环境信息公开办法(试行)》实施的元年,中国环境信息公开整体水平较低,呈现一种松散的空间分布格局。120个城市PITI指数均值仅为30.3,大多处于较低和低水平状态。东南沿海地区尤其是长三角(江浙沪)、珠三角相对较高,区域之间差异较大,即使区域内部也存在较大差距,甚至天津、石家庄、长春、南昌、长沙和贵阳等省会城市,均值也在30以下,可见当时我国环境信息公开处于低水平的萌芽阶段,发展不充分不均衡。到2017年,随着新《环保法》等法律规范的相继颁布实施,中国环境信息公开整体水平有了较大提高,处于中等水平的快速发展阶段,呈现“沿海-内陆”的两极分化空间集聚分布格局。区域之间和内部依然存在差距,区域内有了较大缩小,尤其是山东半岛城市群异军突起,PITI指数均值达到71.1,成为第一集团力量。可见,经过多年发展,中国环境信息公开水平有了明显提高,区域间和区域内差距在缩小,但个体差异依然较大,沿海地区优势明显,部分地区以城市群为依托,有非常显著的提升。3.2我国环境信息公开的空间关联特征分析

3.2.1全局自相关分析

如表1所示,2008—2017年环境信息公开的MoransI指数均为正,在三種空间权重矩阵下均通过1%水平的显著性检验,说明城市间存在显著的空间正相关关系,我国城市环境信息公开表现出明显的空间集聚分布现象。

城市间的这种正向空间依赖关系还呈现出阶段性波动特征,地理距离(W1)和经济地理距离(W3)权重矩阵下Morans I指数的演化趋势基本一致,经历2008—2009年、2012—2013年和2015—2017年三个上升时期,还经历了2009—2012年和2013—2015年两个下降时期;而在经济距离权重矩阵(W2)下,经历了2008—2010年、2012—2013年和2014—2016年三个上升时期,2010—2012年、2013—2014年和2016—2017年三个下降时期。在上升期间城市间的空间依赖性不断加强,在下降期间则逐渐减弱,总体上其数值在增大,说明这种空间依赖性在加强。因此,中国城市环境信息公开表现出较强的空间集聚分布格局,虽经历阶段性波动,但总体上集聚程度呈现逐渐增强的态势。

3.2.2 局域自相关分析

由表2局域自相关检验的散点图结果可知,2008—2017年中国城市环境信息公开水平的空间分布呈现明显的聚类特征。2008—2017年,属于第一象限城市数量大幅度增加,第二和第四象限显著减少,第三象限的数量变动不大,属于第一象限和第三象限的城市数量平均占比达77.5%,说明环境信息公开整体上呈现高-高和低-低的两极空间集聚态势。其中,第一象限的城市数量平均占比30.8%,如上海、宁波、广州和深圳等,该类城市的环境信息公开水平高,周围城市也较高,形成了高高集聚区,具有良好的示范效应;第三象限的城市数量平均占比46.7%,如包头、太原、兰州等,该类城市的环境信息公开水平低,周围城市也较低,形成了低低集聚区,城市间呈现“逐底效应”,缺乏信息公开的动力和激励;第二象限城市数量平均占比9.2%,如九江、韶关等,该类城市环境信息公开水平低,但其周围城市则较高,处于环境信息公开的“洼地”,周围城市对其具有一定的“遮蔽”阴影,没有发挥学习效应;第四象限城市数量平均占比13.3%,如北京、重庆、成都等,该类城市环境信息公开水平高,但其周围城市则较低,处于环境信息公开的“高地”,其对周围城市具有一定的“隔离”效应,没有形成良好的辐射带动作用。因此,我国环境信息公开区域内部空间溢出效应显著,呈现集聚特征,区域之间辐射带动作用较弱,呈现两极分化现象。

由表2的LISA集聚分类结果可知,2008—2017年我国城市环境信息公开水平的空间集聚分布增多,呈现“沿海-内陆”的两极集聚和“空间俱乐部”的分布特征,沿海城市大多处于高高集聚区,内陆城市则大多处于低低集聚区。从显著性检验来看,2008、2011、2014和2017年,分别有39、44、49和60个城市通过了显著性检验,分别占比32.5%、36.7%、40.8%和50%,表明我国环境信息公开水平的空间集聚分布呈现增加态势,城市间的空间溢出效应明显。从各类集聚区城市数量变化来看,2008年到2017年,属于高高(H-H)集聚区城市数量翻了一倍,由18个增加到37个,东南沿海尤其是山东半岛的城市有了显著增加;属于低低(L-L)集聚区城市数量稍有增加,由13个增加到17个,主要来自于东北和中部地区,西南地区则有所减少;属于低高(L-H)集聚区的城市数量基本没变,但所属城市发生了改变;属于高低(H-L)集聚区的城市数量略微减少,所属城市变动较大。从城市群视角来看,长三角和珠三角城市群是我国环境信息公开水平主要的高高集聚区,而西南城市群和关中平原城市群是我国环境信息公开水平主要的低低集聚区;东北和中部地区部分城市则呈现低低集聚态势,西南城市群呈现逐渐改善的趋势,山东半岛城市群则有了极大提升,呈现显著的高高集聚态势。整体上看,我国城市环境信息公开存在较大的空间异质性,东部沿海地区明显高于中西部内陆地区,区域间呈现显著的空间“俱乐部”分布格局。3.3 我国环境信息公开的影响因素分析模型参数估计前,需要进行模型选择诊断,采用LM统计量检验,判别方法为:对应LM统计量显著性更高的模型较优,若两种LM统计量均显著,则通过稳健性LM统计量R_LM的显著性来判别,如果还是都显著,则选择空间杜宾模型(SDM)。由空间模型判别结果可知,三种权重下LM及其稳健性统计量显著性都较高,选择SDM更合意,因此,选择动态空间杜宾模型(DSDM)进行模型参数估计。

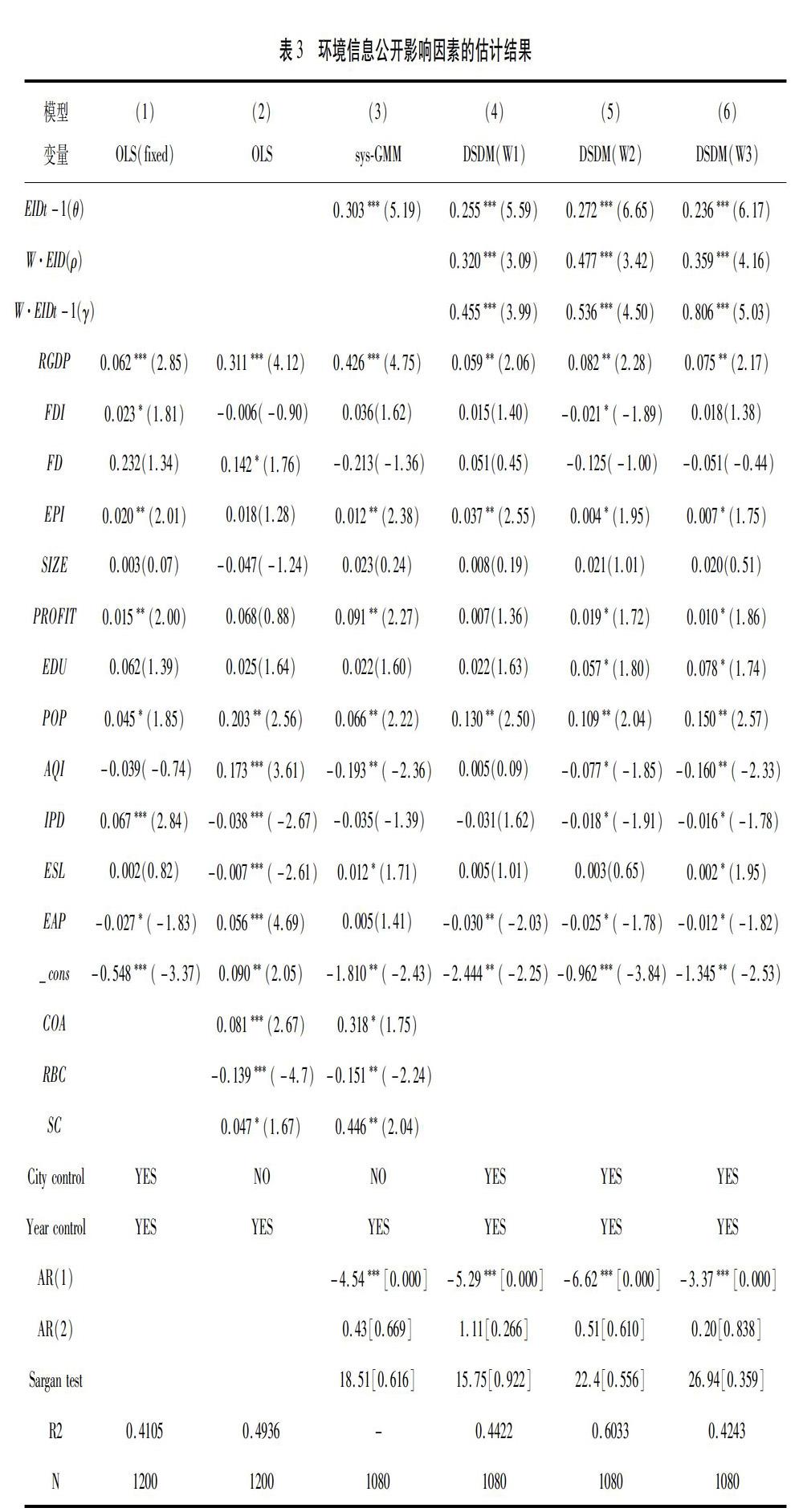

从时间维度、空间维度和时空双维度分别对环境信息公开的时间滞后效应、空间滞后效应和时空滞后效应加以全面考察,借鉴邵帅等[23]的方法,采用空间面板数据广义矩估计(SGMM)方法对DSDM模型进行参数估计,以缓解可能存在的内生性问题,表3报告了对应估计结果(限于篇幅,表3中不展示变量的空间滞后项结果)。从检验结果看,AR(1)、AR(2)和Sargan检验均符合要求,AR(1)在1%水平上显著,AR(2)不显著,即拒绝不存在一阶自相关的原假设,接受不存在二阶自相关的原假设,满足Sargan检验的要求,Sargan检验结果不显著,因此,模型中工具变量的选择是合理的,且模型识别是有效的。(1)对环境信息公开的时空效应分析。从时间维度看,三种权重矩阵下环境信息公开的时间滞后系数θ在1%水平上均显著为正,说明环境信息公开具有路径依赖特征,当期良好状况,有利于下一期环境信息公开进一步提高,表现出“叠加效应”。从空间维度看,空间滞后系数ρ均显著为正,验证了我国城市环境信息公开存在显著的空间集聚特征,提高邻近城市的环境信息公开水平有助于本城市的环境信息公开水平,表现出区域间学习模仿的“同群效应”。从时空双维度看,时空滞后系数γ均显著为正,表明邻近城市上一期较高的环境信息公开水平会促进本地城市在当期提高环境信息公开水平,表现出“示范效应”。

(2)从影响环境信息公开的经济发展因素来看,经济发展水平(RGDP)系数均显著为正,其空间滞后系数在三种权重矩阵下也显著为正,表明提高经济发展水平会促进环境信息公开,邻近城市也有助于提高本地的环境信息公开水平。外资依赖度(FDI)系数在W1和W3下为正,但不显著,而在W2下10%水平上显著为负,其空间滞后系数均为负,仅W2下显著,说明外资依赖度的这两种效应还有待进一步检验。不考虑经济因素时,引入外资可能有助于环境信息公开,但在统计上不显著,考虑城市经济差距时,提高外资水平会减少环境信息公开,邻近城市较高的外资水平会抑制本地环境信息公开,城市间存在竞争效应。

(3)从政府规制因素来看,财政分权(FD)系数仅在OLS估计静态模型的10%水平上显著为正,在双固定效应模型和W1的动态空间模型下为正,而在W2和W3下为负,但均未通过显著性检验,财政分权空间滞后系数在三种权重矩阵下均未负,但不显著,说明考虑城市间经济差距时(W2),财政分权会抑制环境信息公开,但检验结果不具统计上意义。环保投入强度(EPI)系数在三种权重矩阵10%水平上显著为正,环保投入强度空间滞后系数仅在经济距离权重矩阵10%水平上显著为正,说明考虑地区间经济因素时,提高环保投入强度有助于增加环境信息公开,邻近城市较高的环保投入也会促进本地城市环境信息公开。

(4)从企业绩效因素来看,工业行业规模(SIZE)系数在三种权重矩阵下为正,但均为通过显著性检验,而其空间滞后系数在W2下10%水平上显著为正,说明工业的发展可能有助于提高环境信息公开,但这种作用在统计上不显著,邻近城市较高的工业水平会促进本地环境信息公开。企业利润(PROFIT)及其空间滞后系数在三种权重矩阵下均为正,且在W2和W3下通过了10%的显著性水平,说明提高企业利润会促进环境信息公开,邻近城市较高的企业利润有助于提升本地环境信息公开水平。

(5)从公众参与因素来看,社会舆论压力(POP)系数在三种权重下5%水平均显著为正,其空间滞后系数在10%水平上也显著,说明增加社会舆论压力会提高环境信息公开水平,邻近城市较高的社会舆论压力也会促进本地增强环境信息公开;地区教育水平(EDU)系数仅通过了W2和W3下的10%水平的显著性检验,其空间滞后系数为正但不显著,说明提高教育水平可增加环境信息公开,邻近城市较高的教育水平可能促进本地环境信息公开,但这种作用在统计上不显著。

(6)从环境状况因素来看,空气质量水平(AQI)及其空間滞后系数在W2和W3下的10%水平上显著为负,在W1下系数为正但不显著,说明考虑经济差距因素时,PM2.5浓度越高的城市公开的环境信息越少,邻近城市较高的PM2.5浓度会抑制本地环境信息公开;工业污染程度(IPD)系数在三种空间矩阵下均为负,仅在W2和W3下的10%水平上显著为负,且其空间滞后系数均显著为负,说明工业污染越高的城市公开的环境信息越少,邻近城市较高的工业污染水平也会抑制本地环境信息公开。

(7)从环保监督执法因素来看,环保监督(ESL)及其空间滞后系数在三种权重矩阵下均为正,仅在W3下10%水平上显著,说明考虑经济差距和地理距离因素情况下,环保监督对环境信息公开存在促进作用,但这种作用较弱,邻近城市较强的环保监督也会促进本地环境信息公开;环保执法(EAP)系数在三种空间权重下10%水平上均为负,说明严格的环保执法会抑制环境信息公开,考虑经济地理因素时,邻近城市较强的环保执法对本地环境信息公开具有促进作用,会产生一种警示效应,但这种促进作用相对较弱。

(8)从环境信息公开的城市类型来看,是否沿海城市(COA)系数在静态模型的OLS估计下的1%水平上显著为正,表明沿海城市比内陆城市具有更高的环境信息公开水平;是否资源型城市(RBC)系数在静态模型和动态模型估计下均显著为负,表明相对于非资源型城市,资源型城市倾向于减少环境信息的公开;是否智慧城市试点(SC)系数在静态模型估计下仅在10%水平上显著为正,而在动态模型估计下也通过了5%的显著性检验,表明智慧城市试点比非智慧城市更愿意公开更多的环境信息。

4 研究结论与政策启示

基于2008—2017年120个城市的PITI指数,采用空间数据探索分析和动态面板空间杜宾模型的方法,从时间和空间双重视角,动态分析我国环境信息公开的总体格局、时空演化特征和影响因素。研究发现:①2008—2017年,我国环境信息公开整体水平不高,但有较大提升,正处于向中等水平过渡阶段,表现出明显的区域不平衡现象,呈现“沿海-内陆”梯度递减格局,区域间差距依然较大,区域内差距逐渐缩小。②我国环境信息公开表现出较强的空间“俱乐部”集聚分布特征,城市间表现出“强强联合”(高-高)和“抱团取暖”(低-低)的态势,区域内部空间溢出效应显著,区域间辐射带动作用较弱。③环境信息公开表现出时间上的“叠加效应”,空间上的“同群效应”,时空上的“示范效应”;沿海城市、智慧城市和非资源型城市的环境信息公开水平相对更高。④经济发展水平和环保投入强度表现出显著的促进作用,企业绩效、社会舆论压力、教育水平和环保监督的促进作用显著性较弱,工业化水平的正向作用不显著;空气污染和工业污染表现显著的抑制效应,而外资引入和环保执法也表现出负向作用,但显著性较弱,财政分权的负向作用不显著。综合来看,制约环境信息公开的因素难以消除,而促进环境信息公开的因素没有得到有效发挥,是我国环境信息公开发展滞后的根本原因。

该研究结果的政策启示意义如下:①加强顶层设计,完善环境信息公开的体制机制。构建跨部门跨区域的重大事件信息公开联合行动机制,建立权责清晰的监督、保障和责任追究制度,对政府环境信息公开工作进行督查、考核和评价。推进政府环境信息公开平台建设和管理,实现环保部内部数据信息统一管理、协调共享,建立环境信息公开社会应急反馈机制。②加快环保基础设施建设,丰富环境信息公开的方式和渠道。搭建涵盖全国政府和企业环境信息公开的综合平台,充分利用大数据和物联网等技术,为政府实施监督管理、企业办理环保业务、公众参与查询监督提供统一便捷的平台。加强环保知识宣传培训,提升公众环保意识和参与度。③坚持监管与服务并重,建立企业环境信息公开的长效机制。加强监督和分类指导,实施环境信息公开奖惩机制,辅以配套的救济和经济激励机制措施,推进企业环境信用评价制度;针对不同行业、不同规模、不同特点的企业和城市,研究实施环境信息公开的定制化方案,为企业环保和经营决策提供智力支持,推进环境信息公开向纵深发展。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1] CLARKSON P M, FANG X, LI Y, et al. The relevance of environmental disclosures: are such disclosures incrementally informative? [J]. Journal of accounting and public policy,2013, 32(5):410-431.

[2]KOEHLER D A, SPENGLER J D. The toxic release inventory: fact or fiction? a case study of the primary aluminum industry[J]. Journal of environmental management,2007,85(2):296-307.

[3]GARCIA J H, STERNER T, AFSAH S. Public disclosure of industrial pollution: the PROPER approach for Indonesia?[J]. Environment and development economics, 2007,12(6):739-756.

[4] POWERS N, BLACKMAN A, LYON T, et al. Does disclosure reduce pollution? evidence from Indias Green Rating Project[J]. Environmental and resource economics, 2011,50(1):131-155.

[5]WANG H, BI J, WHEELER D, et al. Environmental performance rating and disclosure: Chinas GreenWatch program[J]. Journal of environmental management,2004,71(2):123-133.

[6]ZENG S X, XU X D, DONG Z Y, et al. Towards corporate environmental information disclosure: an empirical study in China[J]. Journal of cleaner production,2010,18(12):1142-1148.

[7]鄭若娟.中国重污染行业环境信息披露水平及其影响因素[J].经济管理,2013,35(7):35-46.

[8]MENG X H, ZENG S X, SHI J J, et al. The relationship between corporate environmental performance and environmental disclosure: an empirical study in China[J]. Journal of environmental management,2014,145:357-367.

[9]SITU H , TILT C. Mandatory? voluntary? a discussion of corporate environmental disclosure requirements in China[J]. Social and environmental accountability journal,2018,38(2):131-144.

[10]YAO S, LIANG H. Firm location, political geography and environmental information disclosure[J]. Applied economics,2016,49(3):251-262.

[11]LIU X, ANBUMOZHI V. Determinant factors of corporate environmental information disclosure: an empirical study of Chinese listed companies[J]. Journal of cleaner production,2009, 17(6):593-600.

[12]孙岩,刘红艳,李鹏.中国环境信息公开的政策变迁:路径与逻辑解释[J].中国人口·资源与环境,2018,28(2):168-176.

[13]郭红彩,姚圣.政企关联与地方政府环境信息公开:秉公抑或包庇[J].财经论丛,2014(9):60-67.

[14]姚圣,周敏.政策变动背景下企业环境信息披露的权衡:政府补助与违规风险规避[J].财贸研究,2017,28(7):99-110.

[15]沈洪涛,冯杰.舆论监督、政府监管与企业环境信息披露[J].会计研究,2012(2):72-78,97.

[16]季晓佳,陈洪涛,王迪.媒体报道、政府监管与企业环境信息披露[J].中国环境管理,2019,11(2):44-54.

[17]KOSAJAN V, CHANG M, XIONG X Y, et al. The design and application of a government environmental information disclosure index in China[J]. Journal of cleaner production,2018,202:1192-1201.

[18]TIAN X L , GUO Q G, HAN C, et al. Different extent of environmental information disclosure across Chinese cities: contributing factors and correlation with local pollution[J]. Global environmental change,2016,39:244-257.

[19]HUANG R, CHEN D. Does environmental information disclosure benefit waste discharge reduction? evidence from China[J]. Journal of business ethics,2015,129(3):535-552.

[20]ZHANG L, MOL A P, HE G. Transparency and information disclosure in Chinas environmental governance[J]. Current opinion in environmental sustainability,2016,18:17-24.

[21]ELHORST J P, GROSS M, TEREANU E. Spillovers in space and time: where spatial econometrics and global var models meet[R]. ECB,2018.

[22]范子英,赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗?——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究,2019,54(3):21-37.

[23]邵帅,李欣,曹建华,等.中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究,2016,51(9):75-90.