王福春眼中的时代生活

王瑞

如果一部文学作品内容丰富,并且人们知道如何去解释它,那么我们在这作品中所找到的,会是一种人的心理,时常也就是一个时代的心理,有时更是一种种族的心理。

——丹纳《英国文学史》序言

王福春是个直率朴实的摄影人,用一个世道流行的词儿来说,就是王福春这个人 “不装”。“不装”这个词儿,不仅贴切王福春的为人,也很贴切王福春拍摄的照片。

王福春的“不装”,还体现在当他以《火车上的中国人》这部杰出作品,算得上是个中国当代摄影名家时,面对接踵而来的媒体采访,他说来道去都是“下里巴人”的那套“唠嗑”的寻常话语,很难够得上什么“理论水平”。我平时跟王福春交谈,唠的都是东北话里说的“小白人儿”(老百姓)那套嗑儿。所以,我写《火车上的中国人》评论文章,初稿带了点文绉绉的理论腔,自觉不妥,改弦易辙变为“唠嗑”,方才合乎王福春这人的性子和他的拍照调子。

为写王福春,我阅读了屈指可数不出十篇的他人关于他的正式“评论”。有趣的是十之八九的文章,都免不了从看《火车上的中国人》照片,而不由自主地扯起自己平生的坐火车经历。这其中当然也包括我,初稿起笔兴致勃勃地回顾了自己一生坐火车的一连串故事,挥洒出来一大篇,看看觉得这哪里是评论王福春的“火车上的中国人”,分明絮叨的就是《火车上的我自己》。但又想想,缘何写手们评论《火车上的中国人》,都会不约而同地搭上了“火车上的我自己”?想来这正是王福春拍摄的成功之处,倒也同时说明了要从学术层面评论王福春,可不像看他的照片时那么兴致盎然,以为落笔成文便是论出了王福春,却不料就都从他的照片朗朗上口逗引出了写手们的纷纭“闲扯篇”。想来这也正是王福春拍摄《火车上的中国人》的另外成功之处,搅活得大伙儿都禁不住一下子联想起了“自己个儿”的坐火车经验。于是乎,把写评论的正题一个“道岔子”就别上了自家的轨道,呼啦啦拽出来好几代人与坐火车扯不断理还乱的半辈子悲欢离合沉埋记忆。我何尝不是藉由《火车上的中国人》而情不自禁地回顾了自己从小到大的坐火车经历,毕竟这样写的并非关于王福春的学术性评论,但依然算得上是对《火车上的中国人》的另行注释吧。如此说来,每一个从王福春拍摄的照片勾引出的“火车上的我自己”文字,都可以算是对《火车上的中国人》作品的主题注释。

所以我在阅读相关王福春的“零揪”式媒体“访谈”文字时,每逢遇见那些老生常谈的“理论拔高”问题,真为被访的王福春如何应答而捏一把汗。因为我看过太多媒体假内行的诱导性提问,和更多“名家”装腔作势的故弄玄虚答话,明眼人一瞧那就是一本正经的胡说八道。好在一向不卑不亢的王福春“不扯”“不装”,实话实说,没“抡大个儿”搬起石头砸自己的脚。

数数被王福春说道得最多的一句“理论”话,就是“纪实摄影也是‘人学”。

关于这句话,王福春在《对话摄影家王福春》场合被张惠宾提问:玛格南图片社的摄影理念是关心人类。你在一篇文章里也说过“摄影是‘人学”,這是不是你思想上的一次转变?

王福春坦言答道:我在哈师大学习时,中文老师上文学课第一句话就说文学是“人学”。我觉得纪实摄影也是“人学”,纪实摄影如果不拍人就没有什么意义了。后来我又受布勒松和萨尔加多的影响,我认同布勒松“决定性瞬间”的说法,摄影就是发现瞬间美的艺术。……纪实摄影讲究内容第一,形式为内容服务,但影像还是要有一种美的感觉,就是看着舒服、到位。(引文摘自《中国摄影家》杂志2012年第7期)

王福春以上这番简短的说法,算是我难得见到的他的一段“最理论”的话了。这般的“理论”话语,在我俩之间的交流中我从未听他说过。至于什么“形式为内容服务”啦,“美的感觉”啦,不过是王福春在“艺术理论”课堂上被灌输的一类堂皇套话罢了。我觉得王福春就是那种真正“跟着感觉走”的摄影实践者,他没有什么“理论意识”。他有灵气有智慧感觉得到摄影的本质要领,领会到布勒松和萨尔加多的优点和美感所在,但是他不会用理论术语讲出来。他能够表达他的感觉的用语,也就是“舒服、到位”而已。如果你懂、或许也不必怎么懂王福春,你依然会感觉到王福春拍摄的照片就是“看着舒服、到位”。

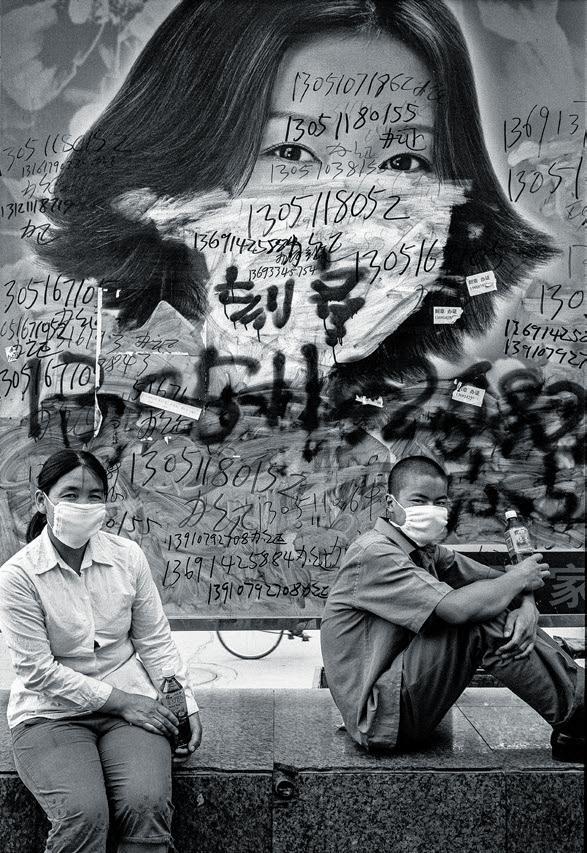

如果被王福春移植的理论“纪实摄影也是人学”有其言简意赅的拍照道理,那么或许可以说“纪实摄影的最高目标就是拍摄生活中的人”。而今这道理在用到《火车上的中国人》之后,又被王福春扩展至更广泛的拍照主题《生活中的中国人》。这其实就是他在拍中国人坐火车系列的同时,套拍的另一中国人过日子系列的照片。《生活中的中国人》作品,让人们更明白王福春用影像讲故事的能力甚强。他仿佛是个中国摄影社会的民间说书人,用照片讲着中国人的那些日常生活故事,从衣食住行的“行”路开步走,一直进入千家万户柴米油盐酱醋茶的“衣食住”方方面面。看来,“苦孩子”出身的王福春,真在摄影创作中安身立命了。

王福春在《对话摄影家王福春》场合被王诗戈提问:“你在以前的访谈中提到过对城市生活的某种不满,比如人与人之间关系的紧张、冷漠、而你在《火车上的中国人》和《黑土地》系列中呈现出来的人际关系是非常热情的,这也是两个系列的一个共同点。请你回想一下童年时期你感受到的是怎样一种人际关系”?

王福春答道:“那时我家在黑龙江省绥化城外农村,大家相处很融洽。现在相反,邻居之间都不太来往,没有那种松散的生活状态。火车也是这样,早期大家坐火车,四个人坐在一起,互相不认识,问你是哪来的?他是哪来的?不到一分钟马上就成为朋友,有烟一起抽,有酒一起喝,然后打扑克、下棋,非常亲热。但现在动车、高铁上的人际关系冷漠多了,都是自己玩自己的,陌生人之间基本没交流。”“这两个选题一个是我的职场铁路,我拍了铁轨上的蒸汽机车和车厢里的人;一个是生我养我的家乡黑土地,我拍了家乡的父老、兄弟姐妹。我跟很多人讲,最好的选题是你生在哪儿拍哪儿,干什么拍什么。这是最容易的,也是最难的。”

看过《生活中的中国人》这套讲述百姓生活故事的百幅纪实照片,我的第一感觉是王福春以其大俗大雅的拍照特色,更加强了其纪实摄影从百姓故事到国家记忆的深广力度。而以其两幅影像对照产生相应成趣的编辑展示方法,既承续了拍照《火车上的中国人》那股气场通顺、意趣盎然的活泼随和风格,还流露出东北“二人转”通俗诙谐的“扯景儿”劲道,摆弄得洒脱松弛广得人缘儿。按王福春对其作品特点的归纳:“第一是生活味,就是拍我的真实生活,让人看了以后有触动,更加热爱生活;第二是人情味,摄影师站在人性的角度观察世界,才能以情感人,拍出有良知的作品。”

《生活中的中国人》在拍摄技法方面颇具个性化的影像特色,王福春运用素朴而生动的摄影语言扫描民间生态,信手拈来皆入画,放眼看去有故事。就像火车上的王福春一样,在这回扮演的民间纪实大戏中,生活中的王福春依然举起照相机聚焦民生轶事,其本人既在戏外,又在戏里。如此这般对中国人现实生活的原生态拍照,即是王福春所谓“这是最容易的,也是最难的” 。拍照现实生活情形很容易,而难就难在何以能使影像记录具有生活实际的可信性。

对于影像记录的可信性,也即是纪实摄影理论范畴争议不休的“真实性”问题。王福春如是说:“真实是纪实摄影的生命,必须保持原汁原味原生态,不进行任何修饰、粉饰。”而对于同样争执不下的“客观记录与艺术加工”问题,王福春如是说:“我形容纪实摄影是什么?是一种报告文学,既真实又有美感,让人看了以后不是纯记录的感觉,还有艺术元素在里面。”(引自《中国摄影家》杂志2012年第7期)由此可见,王福春很不适于“侃理论”,即如怎么定义“不进行任何修饰、粉饰”和“艺术元素”?一般来说,这是一对矛盾的因素。

好在王福春在掌控拍照取像技艺上,不但颇具慧眼而且很有两把刷子。换句话说,就是王福春虽然不擅讲理论,但是很懂得让他的纪实摄影在品质上如何表达得“既真实又有美感”。显然于此夹杂的“美感”这个理论名词在王福春影像语境里的通俗说法,应为“既真实又有趣味”。而王福春的纪实照片一大特点,就是以其幽默诙谐的“可看性”,来负载其真实贴切的“可信性”。照他本人的说法即是“幽默摄影讲究巧合对比,以奇生趣,以趣生情,以情动人。”这才堪称是被王福春掐准道明了的一个理论观点呢,说白了就是他用拿手的幽默诙谐“绝招儿”,将现实生活里的情景透过他的眼睛和镜头,精彩地转化为确切有趣的纪实影像。

有个画新文人画的画家朱新建,把这点儿道行聊得很在理儿:“老百姓能看懂的东西要更直接、更朴实。……交流本身就是一种艺术,一个真正大彻大悟的人,讲的话、做的学问,不能让人家感动,那是自己的问题。硬拉人去欣赏艺术,也没这个必要。你去体会一个人,要从他身上来验证自己,生命是情感交流的涌动,是人性表現的状态。”

用这个理儿来诠释王福春《生活中的中国人》,恰到好处。“新时期纪实摄影”的一套“理论”说法,就是“关心人类生存状态”,这话说得义正辞严。所以接着又搞出“平民视角”的说法,执意端着照相机拍照跟自己社会身份悬殊的“平民”形象,美其名曰拍出“苦难”。至今,从学术层面评论而非以舆论宣扬来诠释“新时期纪实摄影”的迹象,尤其是拍摄者对社会现实的拍照姿态与心态,尚未给出较具信服力的检测与衡量观点。

文学史家郑振铎称赞《点石斋画报》描绘社会生活的“时务图画”为“画史”,把主要执笔人吴有如誉为“新闻画家”。美术史论评价“吴有如是苏州吴县人,早年特别喜好绘画并在桃花坞绘制画稿。为适合石印制版,所画均以线条描绘,构图繁复,黑白分明,画风工整。”如许评语也颇适合于王福春的影像风格。这段因“照相石印术”而生发的画报图像,既是中国美术史和版画史中最早将绘画与摄影交融的史迹,还是中国摄影史的“前摄影”事迹。当今写手在论到绘画对当代摄影的影响时,大都着眼于先期民国文人摄影派以郎静山为代表的仿中国传统绘画的画意摄影主流,以及新世纪以摄影手段 “挪用”中国古典名画的当代艺术现象。如若从中国美术史的源流研判,王福春的连环画摄影,未尝不是潜移默化师法《点石斋画报》“时务”版画的当代另类“画意摄影”结果。

王福春摄影作品的通俗化审美风格,体现为照片结构情节化和故事化的一派纪实摄影形态,在中国当代纪实摄影范畴自成一家。而纪实摄影的观念与表述,在西方摄影史里的主要指向为“社会纪实”(Social Documengtary)涵义,这一倾向直接影响到“新时期摄影”的纪实主流。以王福春為代表的连环画形式的纪实摄影,则衍化出了一股中国风人文情调的“人世纪实”(Living Documengtary)意涵。王福春诚然吸取了西方社会纪实摄影的合理内核,而更关键的是他继承了由中国纪实摄影先驱孙明经和庄学本所开创的朴实正派的拍照品性,即具有中国人文特征的和谐摄影美学精神。《生活中的中国人》乃是我所指的 “人世纪实摄影”楷模,王福春的两部摄影代表作,好就好在能让人民群众喜闻乐见,而绝不投机取巧欺世媚俗(按王福春的话说:“不能夸张、不能乱拍”)。

摄影照片是一种进行文化思考的实际线索,也是论述历史事实的科学证据。《生活中的中国人》所记录的中国社会“改革开放”前后近半个世纪的中国人生存状态,已然成为当代中国人集体心理的一个折射层面,对研究转型社会的时代心理和社会意识具有文明进程的生态指标意义。而社会纪实摄影的存在价值,可以成为中国文化史研究的第一手原始资料,审视和思考文化意义上的中国人,是为视觉人类学科和文化人类学科的学术重心。

通晓摄影术的作家阿城2002年写的那篇评论李晓斌的文章,真正点穴到中国纪实摄影的节骨眼上:“晓斌最令人敬佩的即是:他几乎是不管各种时期的指定,只是按下快门,冲洗胶片,之后收藏起来。但是我相信有不少人也这样做,问题是晓斌不断发表出来的,总是很标准地表达了他当时的直觉。我们其实对这样的人有一个都不陌生的说法,就是,天才。”“不过晓斌的厉害在于,他过去的积累太多了,他会随着开放的程度,不断拿出东西来。他不囿于各种意识形态,因此对人的直感判断令人惊异,所以他的东西造成了几代人都爱看的现象。我预感,晓斌的摄影,会成为共和国的影像编年史。”此乃对“新时期纪实摄影”成绩的最为贴切得体的高度评价。

摄影已然是王福春一辈子的“梦”与“命”。他在2012年的访谈对话中,说明了自己一生的摄影情结:

张惠宾:你在《火车上的中国人》画册扉页上写了这么一句话:“是摄影使我离梦想很近,很近……”现在回头去看,你是很享受摄影的。

王福春:对,我享受了摄影,它让我快乐,圆了我的人生之梦。我现在还葆有一种年轻人的心和观察事物的新鲜感,我的创作欲望一点都不减,我坐火车拍火车,坐地铁拍地铁,走到哪拍到哪,不放过一切机会。我这人活得简单,就做摄影这一件事。说白了,我太爱摄影了,我就是太把摄影当回事儿了。