面向河流生态完整性的黄河下游生态需水过程研究

尚文绣,彭少明,王 煜,郑小康,武 见,刘柏君

(1.黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003;2.黄河勘测规划设计研究院有限公司博士后科研工作站,河南 郑州 450003)

1 研究背景

河流生态系统为人类社会提供了水资源、水能、气候调节等丰富的生态服务,是人类社会发展的重要支撑[1-2]。但在径流调节、取水等人类活动的影响下,很多河流生态系统已遭到严重破坏[3-4]。径流是河流的主要组成要素,是河流物质流、能量流、信息流的主要载体,提供生态流量成为当前河流生态保护的主要手段[5-6]。

围绕生态需水,国内外学者已经开展了大量研究,形成了水文学法、水力学法、栖息地模拟法和整体分析法4 大类数百种评估方法[7-8]。其中,栖息地模拟法基于物种对栖息环境的偏好评估生态需水,建立了径流与生物间的直接联系[9],物理机制明确,且能够给出具有丰枯变化的生态需水过程而非固定的最小生态需水[10-11],在生态需水评估中得到了广泛应用[12-14]。但栖息地模拟法存在一些弊端:首先,栖息地模拟法主要关注流速、水深等水力学要素,忽略了水温、溶解氧等重要理化要素,使其准确性受到质疑[15-16];其次,栖息地模拟法一般选择一种或数种生物作为指示物种,但指示物种对栖息环境的需求可能与其它土著物种的栖息需求存在冲突[13,17];第三,栖息地模拟法主要关注塑造生物栖息地所需的流量条件,忽略了触发关键生命活动的生命节律信号,例如高流量脉冲。尽管已有数十年的研究基础,维持河流土著水生生物群落的生态需水过程仍未得到有效解答[18]。

黄河水少沙多,径流年内年际分布不均,且社会经济需水量持续增长,生态需水被挤占的问题突出,造成河道断流、水环境污染、湿地萎缩和生物多样性锐减等,使黄河成为我国生态破坏最严重的河流之一[19-20]。黄河流域生态保护和高质量发展已成为重大国家战略,“治理黄河,重在保护,要在治理”,加强生态环境保护是未来黄河治理的主要任务。黄河生态需水成果众多,但以固定的“最小流量”和“适宜流量”为主;部分研究虽考虑了个别土著物种,但对生态完整性考虑 不 足[21-22]。

在大量观测数据与研究成果的支撑下,天然水文情势常被视为最适宜土著生物生存繁衍的流量条件[23-24]。本文以维护河流土著生物群落完整性为目标,以栖息地模拟法为主要研究方法,以天然水文情势为参照,提取天然水文情势特征值对栖息地模拟结果进行补充和修正,以黄河下游利津断面为例开展了实例应用。

2 面向河流生态完整性的生态需水评估方法

2.1 河流生态完整性内涵与保护方法生态完整性(ecological integrity)是指一个生态系统支撑与维护近似天然状态的区域生物群落的能力,是生态系统组成、结构与功能的衡量指标,包括物理完整性、化学完整性和生物完整性等方面[25]。

河流生态系统是一个复杂、开放、动态、非平衡和非线性的系统,主要包括河流生命系统和生命支持系统两部分[26]。生命支持系统和生命系统间存在复杂的相互作用,生物群落结构、多样性和丰度的维护离不开非生物环境的支撑。生态完整性对于河流健康和人类社会至关重要,具有生态完整性的河流不仅能够维持河流生态系统内部生态过程的正常运行,还能提供气候调节、水文调节、生物多样性维护、资源产出等多种生态服务。想要维持河流的生态完整性,需要塑造适宜的非生物环境来支撑和维护河流土著生物群落。对于河流生态系统,具有变化性的水文情势是土著生物群落生存繁衍的必要条件[27],因此提供生态流量成为河流生态保护的主要方法之一。在河流生态完整性的引导下,河流生态需水需要支撑和维护土著水生生物群落。

为了维护河流的生态完整性,本文建立了一种新的生态需水评估方法,以栖息地模拟法为核心,建立具有明确水文-生态机制的生态需水过程;天然水文情势常被视为最适宜土著生物栖息的流量条件,反映了土著生物对水文条件的耐受范围和所需的生命节律信号[23],因此本文以天然水文情势为参照系统,补充生命节律触发信号和土著生物群落对流量的耐受范围,完善生态需水成果,从而得到保障指示物种生存繁衍和土著生物群落基本生存的生态需水过程。

2.2 指示物种栖息地模拟鱼类一般位于河流生态系统生物链的顶端,且具有较高的经济价值,常被作为河流健康的指示物种[12,16]。将鱼类作为指示物种进行栖息地模拟,综合考虑研究河段土著鱼类的生态价值、经济价值、濒危程度和数据获取难度,选择合适的鱼类作为指示物种。通过调研相关研究成果或开展实地观测,明确指示物种生长期、越冬期和产卵期对水深和流速的需求范围。

通过MIKE21 建立二维水力学模型模拟研究区域的水力条件,得到不同流量下研究区域的水深及流速分布。将模拟结果输入ArcGIS,筛选出水深及流速满足要求的网格,统计网格面积,得到指示物种栖息地分布及面积,建立流量与指示物种栖息地面积的关系曲线。黄河下游滩区分布着大量居民和耕地,一旦漫滩可能会造成严重的生命财产损失,因此本文不考虑漫滩洪水形成的栖息地。

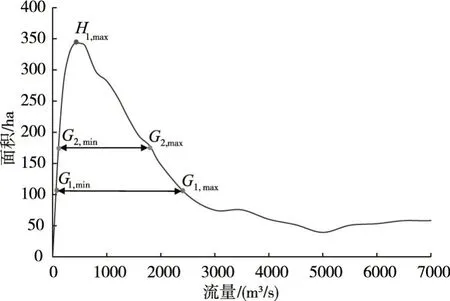

指示物种生长期栖息地面积的峰值为H1,max,本研究将栖息地面积达到峰值面积的1/3 时对应的流量范围作为最小生态流量的取值范围,即生长期的最小流量范围为G1,min~G1,max;将栖息地面积达到峰值面积的1/2 时对应的流量范围作为适宜生态流量的取值范围,即生长期的适宜流量范围为G2,min~G2,max(图1)。流量范围的选择主要参考了蒙大拿法对栖息地质量的评估:蒙大拿法认为天然多年平均流量下栖息地质量最佳;流量达到天然多年平均流量的20% ~40%时栖息地质量为较好;流量达到天然多年平均流量的40%~60%时栖息地质量为很好[28]。因此本文选择了1/3 和1/2 来判定最小生态流量范围和适宜生态流量范围。同理,指示物种越冬期栖息地面积的峰值为H2,max,最小流量范围为W1,min~W1,max,适宜流量范围为W2,min~W2,max;产卵期栖息地面积的峰值为H3,max,最小流量范围为S1,min~S1,max,适宜流量范围为S2,min~S2,max。

图1 指示物种生长期流量-栖息地面积关系曲线

2.3 水文参照系统构建与特征值提取将天然水文情势作为参照系统,提取特征值对栖息地模拟结果进行补充和修正。将水文测站上游未修建水库时的实测水文情势近似视为天然水文情势,将这一时段的实测日径流系列作为水文参照系统[29]。水文参照系统特征值主要集中于最小流量和高流量脉冲两方面。由于黄河下游滩区分布着大量居民、房屋和农田,为了保障滩区生命财产安全,本文不统计漫滩洪水特征值。

(1)最小流量。将天然情况下的最小流量视为土著生物群落生存的极限条件,统计水文参照系统在指示物种生长期、越冬期和产卵期的最小流量作为各时段生态需水的下限值,分别为NG,min、NW,min和NS,min。

(2)高流量脉冲。相关研究显示,高流量脉冲带来了强烈的生命节律信号,具有引发生物发育、洄游、繁殖等功能[18,23],这些生态作用已在生态流量试验中得到了证实[30-31]。天然情况下发生的高流量脉冲曾有效触发过土著物种的发育和繁殖,对水文参照系统涨水期发生的高流量脉冲的特征值进行统计分析,包括每年高流量脉冲的发生次数(Pn)和每一个高流量脉冲的发生时机(Pt)、峰值流量(Pf,max)、平均流量(Pf,mean)、持续时间(Pd)、流量上升速率(Prate,ri)和流量下降速率(Prate,fa)。

2.4 结合方法

(1)指示物种生长期生态需水

式中:EG,min为生长期最小生态需水,m3/s;EG,fit为生长期适宜生态需水,m3/s。如果发生NG,min>G1,max的情况,说明天然水文情势没有给指示物种提供较适宜的水文条件,但能够保证指示物种的基本生存繁衍。河流是多种生物的栖息场所,并不能为每一个物种都提供最适宜的栖息环境,一些小流量过程虽有利于指示物种生存繁衍,但可能会对其它物种造成不利影响。

(2)指示物种越冬期生态需水

式中:EW,min为越冬期最小生态需水,m3/s;EW,fit为越冬期适宜生态需水,m3/s。

(3)指示物种产卵期生态需水

式中:ES,min为产卵期最小生态需水,m3/s;ES,fit为产卵期适宜生态需水,m3/s。

(4)高流量脉冲。高流量脉冲发生在产卵期,主要作用在于为生物提供关键的生命节律信号,触发生物发育、繁殖、洄游等生命活动。由于生物资料的缺乏,难以从生物角度明确触发关键生命活动所需的流速、水深等条件,而天然情况下发生的高流量脉冲曾成功触发了关键生命活动,因此采用天然水文情势的统计数据设计高流量脉冲。将水文参照系统各特征值的均值作为生态需水中高流量脉冲特征值的理想值,将各特征值的1/3 分位数至2/3 分位数的区间作为生态需水中高流量脉冲特征值的参考变化区间,考虑研究区域水资源短缺程度,设计高流量脉冲。

3 黄河下游生态需水过程评估

3.1 研究区域概况选择黄河下游利津断面作为生态需水过程研究区域(图2)。利津断面位于黄河入海口附近,是黄河下游的控制性断面。由于黄河流域水资源匮乏,过去几十年间经济社会需水持续增长,1970年代—1990年代下游频繁断流,近年来水文情势趋于坦化,下游土著鱼类种群数量锐减,且呈现出小型化、低龄化特点[32]。

图2 研究区域水系示意图

3.2 栖息地模拟结果考虑土著物种、生态价值、濒危程度、经济价值等,选择鲤鱼作为利津河段生态需水评估的指示物种。黄河鲤鱼不同生命阶段所需的流速和水深条件如表1所示。通过MIKE21模拟不同流速下利津断面附近约20 km 河段的主槽及滩区。

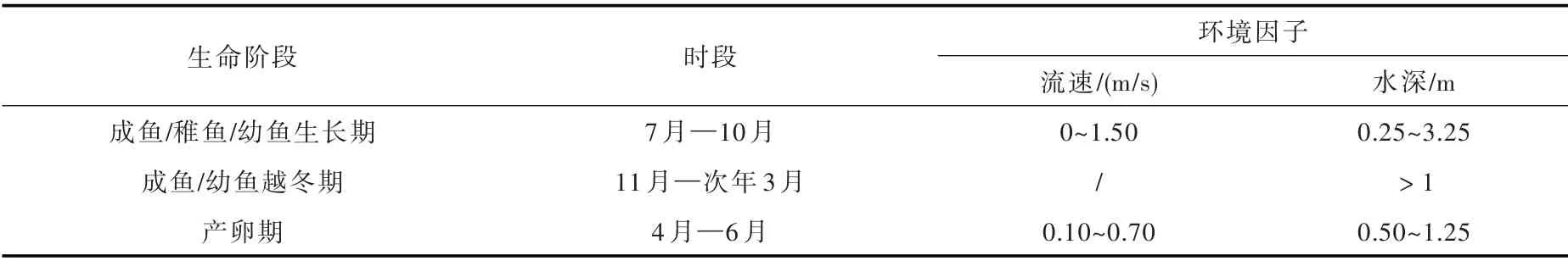

表1 黄河鲤鱼栖息地环境因子[33]

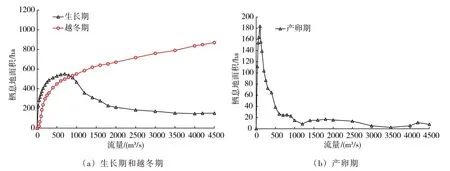

利津河段黄河鲤鱼栖息地模拟结果如图3和图4所示。在生长期:流量较小时适宜黄河鲤鱼栖息的水域遍布整个河槽,而大流量时栖息地逐渐向河流水域边缘转移(图3(a));随着流量的增加,栖息地面积迅速增大,在200 ~1000 m3/s 流量区间内栖息地面积维持在较高水平;随后随着流量的增加栖息地面积逐渐减小(图4(a));最小流量范围为30 ~2500 m3/s,适宜流量范围为50 ~1600 m3/s。在越冬期:栖息地面积始终随着流量的增加而增大,在0 ~200 m3/s 流量区间内栖息地面积增速较快(图3(b)、图4(a));最小流量范围为不低于120 m3/s,适宜流量范围为不低于200 m3/s。在产卵期:在小流量时栖息地面积较大,随着流量的增加栖息地逐渐转移到水域边缘(图3(c)),面积迅速减小,流量超过1000 m3/s 后栖息地面积稳定在较低水平(图4(b));最小流量范围为30 ~400 m3/s,适宜流量范围为50 ~300 m3/s。

图3 不同流量下指示物种栖息地分布模拟结果

图4 模拟得到的流量-栖息地面积曲线

3.3 水文参照系统特征值黄河干流利津断面以上最早建设运行的水利枢纽是三门峡水库(1957年动工),且1957年前黄河流域人口相对较少、生产力低下,水资源开发利用率低,因此将1957年前利津断面实测日径流作为水文参照系统。

对于利津断面,天然情况下黄河鲤鱼生长期(7─10月)最小流量为700 m3/s,越冬期(11月─次年3月)最小流量为74 m3/s,产卵期(4─6月)最小流量为280 m3/s。

图5 1957年前利津断面涨水期日均流量过程

表2 1957 前年利津断面涨水期高流量脉冲特征值

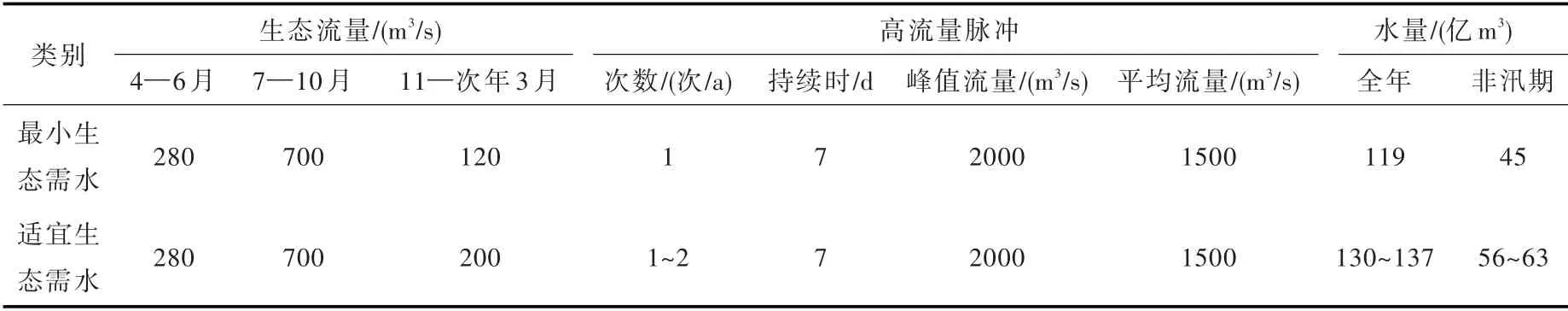

表3 利津断面生态需水过程评估成果

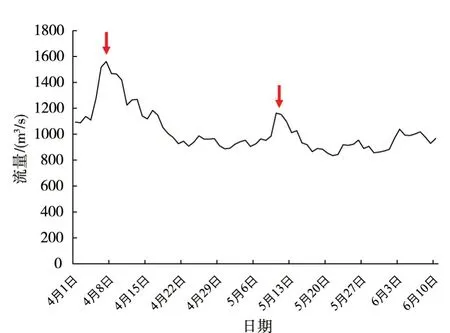

黄河干流涨水期为4─6月。由于6月临近洪水期,中下旬易发生不属于脉冲过程的高流量,因此分析时段为4月1日至6月10日。1957年前利津断面日均流量过程显示说明高流量脉冲主要集中于4月上旬和5月上中旬(图5)。将流量超过1220 m3/s(天然时期涨水期累积频率25%的流量)且持续时间超过3 d 的流量事件视为高流量脉冲,统计1957年前利津断面高流量脉冲发生情况,结果如表2所示。

3.4 利津断面生态需水过程评估综合考虑栖息地模拟结果和天然水文情势的关键特征值,采用式(1)~(6)得到利津断面生态流量过程(表3)。利津断面4─6月、7─10月和11月─次年3月最小生态需水分别为280 m3/s、700 m3/s 和120 m3/s。适宜生态需水在4─6月和7─10月与最小生态需水相同,黄河鲤鱼越冬期(11月─次年3月)比最小生态需水高80 m3/s。全年需提供1~2 次高流量脉冲,提供时间为4月上旬或5月上中旬,持续时间不低于7 d,峰值流量约2000 m3/s,平均流量约1500 m3/s。计算得到利津断面全年最小生态需水量119 亿m3,适宜生态需水量130 ~137 亿m3,非汛期生态需水量占全年生态需水量的38% ~46%。

4 讨论

4.1 与现有成果的对比得到国务院批复的《黄河流域综合规划》(简称《黄流规》)中提出:利津断面非汛期(11─6月)生态需水量约50 亿m3,汛期输沙需水量约170 亿m3,全年生态需水量220 亿m3;利津断面4─5月最小生态需水75 m3/s、适宜生态需水120m3/s,6月最小生态需水150 m3/s、适宜生态需水250m3/s。本文得到的非汛期生态需水量与《黄流规》成果接近;水生生物繁殖关键期(4─6月)的生态需水量高于《黄流规》给出的适宜生态需水;《黄流规》汛期输沙需水量较大,可以满足本文的汛期生态需水量。

《黄河干支流重要河段功能性不断流研究》综合考虑黄河鲤鱼栖息地和生态供水能力,提出了利津断面生态流量[33]:4─6月、7─10月、11─次年3月最小生态需水分别为90 m3/s、350 m3/s和80 m3/s,适宜生态需水分别为270 m3/s、700 m3/s 和230 m3/s。该研究得到的最小生态需水考虑了历史上黄河下游河道内生态供水实际情况,因此最小生态需水取值较小;适宜生态需水兼顾了黄河鲤鱼栖息需求和历史保证率,与本文成果接近。

预警流量是预防黄河断流、避免严重生态破坏的下限流量。利津断面现行的预警流量为30 m3/s。本文提出的各时段的生态需水均高于利津断面预警流量,具有合理性。

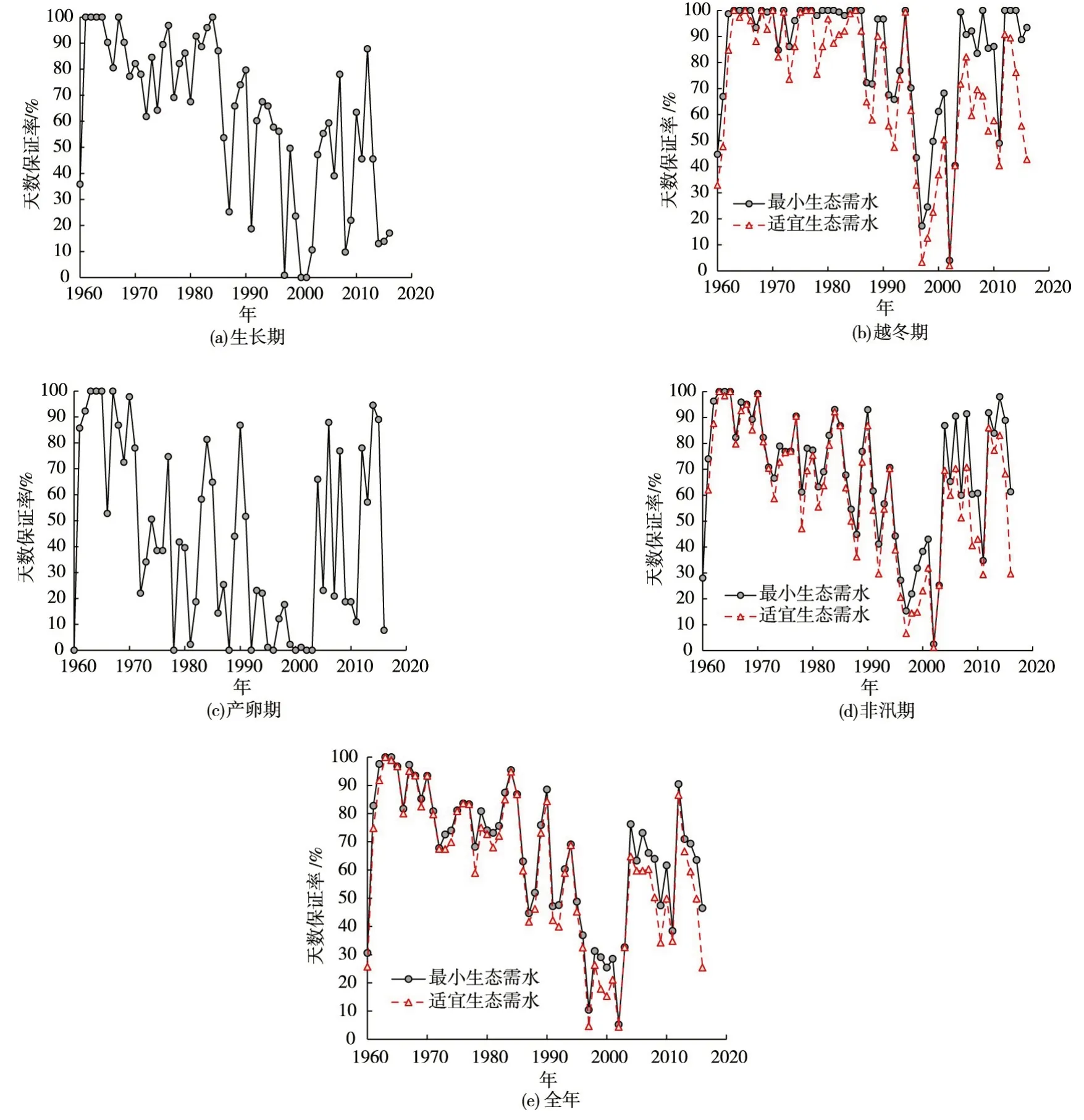

4.2 生态需水保证率分析分析1960─2016年实测日流量过程对本文提出的生态需水过程的保证率。天数保证率Rd计算公式如下:

式中:Ts为计算时段内满足生态需水的天数,d;Tt为计算时段总天数,d。

计算利津断面全年以及年内不同时段的生态需水天数保证率,适宜生态需水量按照1年提供1 次高流量脉冲计算,取表3中的下限值。结果显示:全年最小生态需水天数保证率均值66%、适宜生态需水天数保证率均值61%;非汛期最小生态需水天数保证率均值69%、适宜生态需水天数保证率均值61%;生长期生态需水天数保证率均值62%;越冬期生态需水天数保证率较高,最小生态需水天数保证率均值84%、适宜生态需水天数保证率均值72%;产卵期生态需水天数保证率最低,均值44%。

图6 不同时段生态需水天数保证率

利津断面1960─2016年生态需水天数保证率变化过程如图6所示:1961─1970年间各时段生态需水天数保证率均较高;除产卵期外,其他时段的生态需水天数保证率在1970年代─1980年代间波动较大,且整体呈现下降趋势,但均值相对较高;1970年代─1980年代间产卵期天数保证率波动剧烈,整体较低,个别年份接近0;1990年代至2000年代初,各时段生态需水天数保证率均较低,个别年份天数保证率极低,如1997年和2002年;2004年后各时段生态需水天数保证率均显著提高,但个别年份仍然较低,如2011年和2016年。

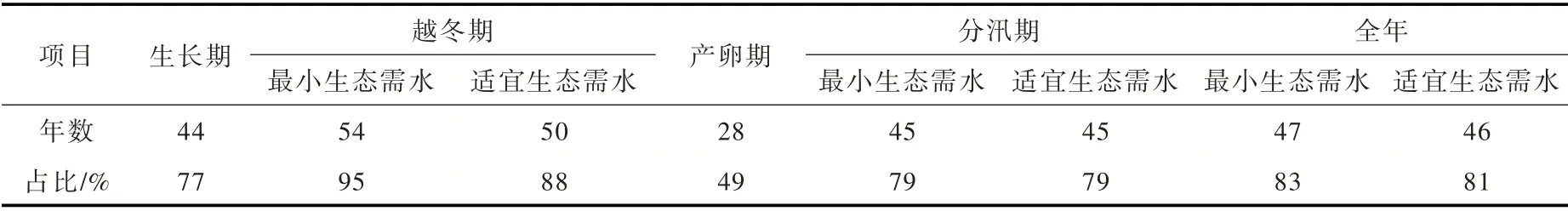

统计利津断面全年以及年内不同时段的实测水量,与生态需水量对比。1960─2016年利津断面年均水量267 亿m3,高于最小生态需水量和适宜生态需水量。各年统计结果如表4所示,除产卵期外,其他时段77%以上的年份均能满足生态需水量,缺水年份主要集中于1997─2002年之间;一半以上的年份产卵期实测水量小于生态需水量,缺水年份集中于1980年代至2000年代初。

表4 1960─2016年利津断面实测水量不低于生态需水量的年数及占比

4.3 高流量脉冲分析4─6月份是黄河下游鱼类繁殖的高峰期,这一时段内发生的高流量脉冲不仅对黄河鲤鱼十分重要,对其它水生生物的发育和繁殖也具有重要的作用。如图7所示,三门峡水库修建前的近天然时期,利津断面日均流量过程在4月上旬和5月上中旬有两个明显的峰值,说明这两个时段是高流量脉冲的高发时段;1991─1998年间,日均流量显著减小,部分时段流量接近0,没有高流量脉冲的高发时段;2010年后4─6月日均流量有较明显的回升,但过程平缓,也没有高流量脉冲的高发时段。

图7 利津断面不同时期4-6月日均流量过程

图8 利津断面典型年4-6月日流量过程

对典型年4月1日至6月10日流量进行分析,结果如图8所示。1955年利津断面水文情势近似天然状态,平均流量1065 m3/s,最高流量2690 m3/s;4月初发生高流量脉冲,持续时间10 d,平均流量1633 m3/s,峰值流量2690 m3/s。1997年利津断面断流26 d,平均流量144 m3/s,最高流量773 m3/s,没有发生高流量脉冲。2012年利津站实测径流量283 亿m3,是1990年以来径流量最大的年份,比1987─2000年均值偏大98%;4月1日至6月10日平均流量522 m3/s,最高流量1250 m3/s;虽然流量变化范围较大,但未发生高流量脉冲。

4.4 生态水量保障策略近年来利津断面实测径流过程不能满足生态需水过程,需要加强水库生态调度、塑造适宜的流量过程。首先,黄河产水区主要在上游,因此需要强化水量统一调度,特别是发挥龙羊峡水库多年调节作用,实现蓄丰补枯,保障枯水年和年内枯水期河道内生态水量;其次,4─6月是下游引黄灌区灌溉高峰期,也是生物繁殖的关键期,水库需要提前预留水量,加大该时段下泄流量,保障农业安全和生态健康;第三,需要在4月上旬或5月上中旬塑造1~2 次高流量脉冲,为生物提供生命节律信号。生态需水保证率分析结果显示,利津断面水量较充足,在科学的水量调度和充足的水利工程的保障下,利津断面可以完全满足生态需水过程。

4.5 存在的问题受到人力物力限制,本文并未对栖息地模拟结果进行实地验证。且黄河含沙量大,冲淤变化频繁,不同年份河床形态变化大,栖息地模拟结果的适用性受到限制。这也是本文采用天然水文情势特征值对栖息地模拟结果进行补充和修正的重要原因。

本文通过水文参照系统特征值对栖息地模拟成果进行完善,补充了生命节律触发信号和土著生物群落对流量的耐受范围,但并未直接改进栖息地模拟模型,仅模拟了流速和水深,没有考虑水温、溶解氧等。此外,黄河含沙量大,特别是调水调沙期间高含沙水流造成水生生物窒息死亡的现象时有发生,含沙量也应成为模拟的关键要素。本文这一不足将在未来的研究中进行完善。

5 结论

本文以维护河流生态完整性为目标,结合栖息地模拟结果和水文参照系统特征值,提出了一种新的生态需水过程评估方法,以黄河下游利津断面为例进行生态需水评估,得到以下结论:

(1)利津断面4─6月、7─10月和11月至次年3月最小生态需水分别为280 m3/s、700 m3/s 和120 m3/s,适宜生态需水分别为280 m3/s、700 m3/s 和200 m3/s;每年在4月上旬或5月上中旬需提供1 ~2次持续时间不低于7 d、流量不低于1220 m3/s 的高流量脉冲;年最小生态需水量119 亿m3,适宜生态需水量130 ~137 亿m3。

(2)1960─2016年利津断面水量较充足,但年际和年内分布不能满足本文提出的生态需水过程,生物繁殖关键期(4─6月)生态需水天数保证率较低,且缺少高流量脉冲。

(3)黄河生态保护中需加强水库群生态调度,通过蓄丰补枯塑造适宜的生态流量过程,并适时塑造高流量脉冲。