明清歌行体式的叙事逻辑与诗史演进

安景文,杨思思,姜克滨

〔1.中国矿业大学(北京) 管理学院,北京 100083;2.山东大学 文学院,山东 济南 250100〕

一 明清之际歌行创作兴盛的社会背景

明清之际是中国历史上战乱频生、社会矛盾急剧激化的时期,也是学术思想活跃、文学创作兴盛的时期。明清之际是中国古代歌行创作的高峰之一,诗人在继承前人歌行的基础上,创作了大量优秀作品,表现出独特的艺术风貌。这一时期涌现了以吴伟业为代表的娄江派,以钱谦益为代表的虞山派,以陈子龙为代表的云间派,形成了明清之际歌行的三大流派。王士禛在《分甘余话》卷二中说:“明末及国初歌行,约有三派:虞山源于杜陵,时与苏近;大樽源于东川,参以大复;娄江源于元白,工丽时或过之。”[1]除此之外,明清之际的著名诗人都有歌行佳作,如吴嘉纪、钱澄之、施闰章、宋琬、吴兆骞、陈维崧等。歌行作家之多,歌行作品之好,可谓盛况空前。清代陈衍论中国诗史有“三元”之说,他在《石遗室诗话》中说:“盖余谓诗莫盛于三元:上元开元、中元元和、下元元祐也。”[2]明清之际歌行的兴盛,在文学史上是一个值得重视的文学现象,从诗歌创作数量与成就来看,并不亚于“三元”。

学术界对歌行的研究,集中在唐代诗人,如杜甫、李白、岑参等,对明清歌行的研究比较薄弱。对明清之际歌行研究的多数论文聚焦于吴伟业的“梅村体”,如叶君远先生《论“梅村体”》[3]总结归纳了吴伟业叙事歌行的艺术特点;王于飞《七言歌行的演变与“梅村体”》[4],分析了“梅村体”产生的原因及其在七言歌行体发展过程中的特殊地位。研究清代诗人歌行的论文,如姜克滨《血与火的史诗——论钱澄之歌行》[5],对钱澄之歌行“诗史”创作特点与叙事方面进行了研究。总体而言,明清之际歌行研究偏重于个案研究,宏观论述这一时期歌行创作风貌的论文较少,依笔者所见,尚无专论明清之际歌行的论文,此方面尚有进一步研究的空间。

歌行在明清之际得以兴盛,有着多方面的原因。一方面与社会巨变、时代更替密切相关;另一方面也与当时的诗风和诗人创作观念有很大关系。明代以复古为主潮的诗歌创作,在明清之际社会的沧桑变革中,渐渐被清初诗人所扬弃,诗人开始关注社会现实,创作了许多反映国计民生的歌行作品。在诗论方面,易代之际的文人士大夫,以自觉的诗史观创作诗歌,以诗纪史,而歌行体的自由灵活特征有利于发挥诗人的创作才华,也促进了明清之际歌行创作的繁荣。明代歌行多以复古模拟为能事,清代歌行则多有变化,在明清鼎革背景下产生的大量叙事歌行,使叙事性成为清代诗歌的一大特色。《清诗纪事》收录了六千余家的叙事诗篇,而多数为歌行体叙事诗。清代歌行的叙事性大大增强,在注重叙事技巧的同时,人物形象刻画也较为成功。此类诗歌往往具备完整生动的故事情节,且结构多变,在叙事方面取得了很高的成就。在清诗选集《清诗别裁集》《清诗汇》等中所录的优秀歌行诗人数以百计,优秀的叙事歌行作品数以千计。

明清易代,社会动荡不安,饥荒、战乱、苛政等无时无刻不在威胁人民的生活,多灾多难的社会现实为诗人创作提供了丰富的诗歌题材。明清之际的诗人以批判和创新的精神开辟新的创作道路,叙事歌行成为他们一展天才的广袤创作空间。明清之际的诗人在创作歌行时,往往与时事相关,具备“诗史”特征。“以诗纪史”的创作理念实际上源自诗人对叙事诗特点和功能的自觉把握,代表了明清之际诗人“诗史”观的自觉。[5]清代歌行的兴盛正是在明清诗风转换的背景下产生的,这对于我们全面把握清代诗歌有重要意义。明清之际的歌行,也正是在这一场诗坛变革的背景下,呈现出新特色,在新诗风的引领下,优秀歌行作家如雨后春笋般崛起于诗坛。明清之际歌行反映社会的广度已经触及社会的各个层面,有关时政和民生疾苦的作品可谓比比皆是。明清之际歌行创作有着强烈的现实主义色彩,诗人不仅关注易代之际的政治变革,也把批判苛政、反映民生作为创作重点。

二 明清之际歌行的叙事特色

明清之际的歌行侧重于叙事,或与战争时事有关,或反映民生与苛政。诗歌通过对事件的描绘来反映社会现实,集中反映了明清时期复杂的社会矛盾和人民真实生活状况。注重叙事手法与技巧的革新是明清之际歌行作家的共同点。

明清之际叙写时事的歌行大部分可以称作“诗史”,诗歌在叙事方面取得了杰出的成就。清代以前,抒情诗发展已十分成熟,唐宋诗歌,名家辈出,清代诗人已很难超越。中国古代诗歌理论在《尚书·尧典》中有“诗言志”之说,后有陆机“诗缘情”说,抒情是诗歌的主要表现功能。相比抒情占主流的诗坛,叙事诗一直处于被冷落的地位。因此在叙事诗方面,有较大的开拓空间,清代诗人在叙事诗方面取得了很高成就。由于歌行体篇幅、体制、用韵方面的自由,于叙事为佳,清代叙事歌行占了歌行诗的绝大多数,清代歌行叙事特征在一定程度上代表了清诗的风格特色。钱仲联先生在《清诗纪事》前言中说:“中国古典诗歌创作思想历来以‘言志’‘缘情’为传统,重抒情而不重叙事……叙事性是清诗的一大特色,也是所谓‘超元越明,上追唐宋’的关键所在。”[6]3清代歌行叙事往往涉及军国大事,明清之间的重要战争,清初的抗清活动,几乎都在诗中得到反映。明清之际,歌行写战争几乎成为一时的创作风尚,许多著名的诗人都参与了创作,叙述战争的歌行数不胜数,宏大的史诗叙事成为此类诗歌的共同特征。

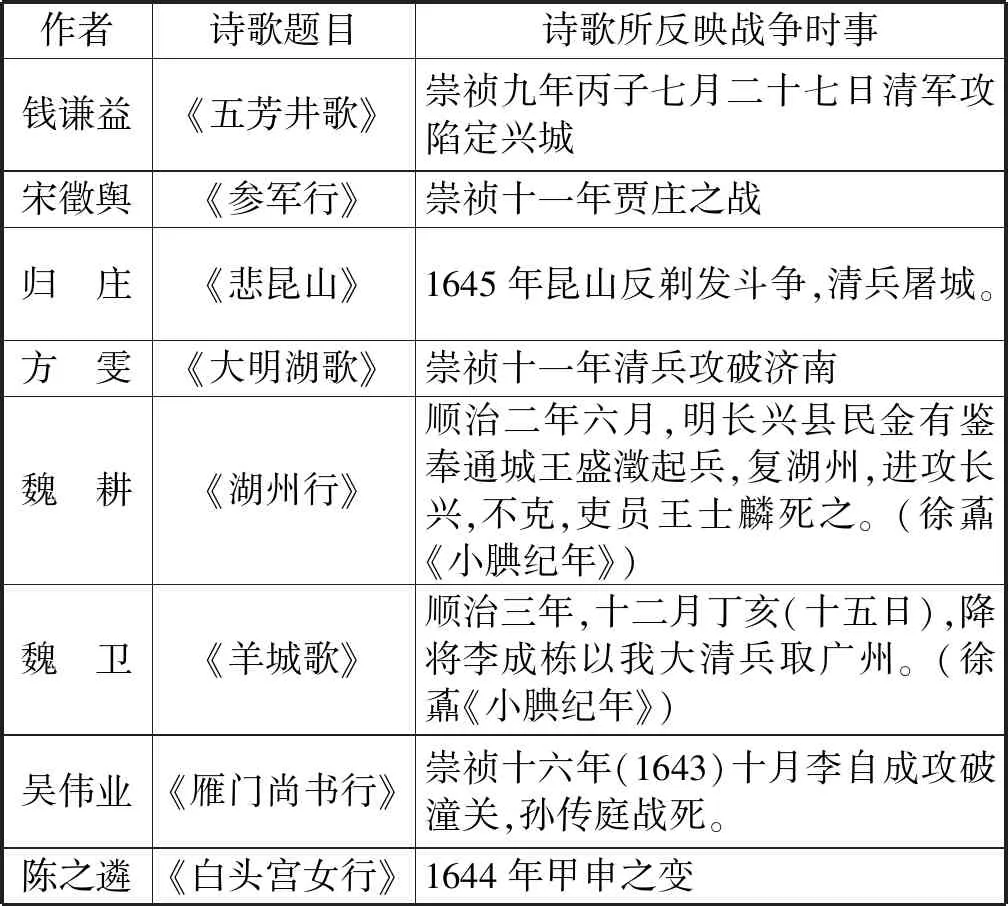

明清歌行诗人所写战争时事,多关心国家命运,往往为重大题材。如吴伟业的《圆圆曲》所写山海关之战,《松山哀》写松山之战等,战事影响了明清战局,为历史发展的关键点。诗歌在叙事时采用不同的艺术手段,展现了明清之际的社会现实,如同宏大的史诗。反映明清战事的歌行兹举几例如下表:

表1 反映明清战争时事的歌行

从上表可以看出,诗人多写重大时事和战争,有着鲜明的时代色彩。正因为战事关系重大,所以诗人在把握此类题材上,显示出杰出的创作才能,在叙事性方面取得很高的成就。明清之际的叙写战争的歌行往往有完整的故事和曲折动人的情节,结构方面复杂多变,远非前代所比。同时,诗歌中场面描写、细节描写往往能刻画出个性鲜明的人物,这些都标志着叙事诗在明清之际达到了一个新的高度。反映时事与战争的歌行,许多著名诗人都有佳作,此处选取宋徵舆的《参军行》和归庄的《悲昆山》为代表作加以论述。先看《参军行》:

檀州军败泲南陷,铁骑西山逼云栈。九门辛苦坐公卿,按兵不动有高监。玉堂美人胡不平,上书北阙苦论兵。参军新命一朝下,单骑夜出长安城。是时主将卢司马,独将西兵兵力寡。不教国士死黄沙,别遣参军向城下。参军不行司马嗔,参军既行军伍陈。北向再拜谢至尊,曰臣象升死国恩。鼓声阗阗军出垒,司马一呼创者起。三万边兵夜合围,孤军虽胜终斗死。朝廷颇轻死事功,翻疑讼疏多雷同。司马几受斫棺惨,参军一官成转蓬。呜呼权臣报复有如此,疆埸谁肯摅孤忠。[7]35

宋徵舆顺治四年(1647)进士,官至副都御史。宋徵舆的《参军行》表现了崇祯十一年的贾庄之战,叙述了贾庄之战的经过,塑造了卢象升忠君爱国的英雄形象。在这首叙事歌行中,展现了明朝统治者内部的重重矛盾,书写了史事,既是“诗史”也是“史评”。沈德潜在《清诗别裁集》中对此诗的叙事进行了分析:“此纪贾庄之败也。高监,名起潜。参军,杨廷麟。时枢辅杨嗣昌嫉卢忠烈正直,不与援兵。高起潜拥兵坐视。忠烈与大军战,重创死。嗣昌诬以降,又诬以遁,几至斫棺。廷麟力辩其冤,得免。忠佞颠倒如此,明社所以屋也。后参军亦以守城死。”[7]35关于此诗的写作背景,《明史》列传一百四十九中载:

十二月十一日,进师至钜鹿贾庄。起潜拥关、宁兵在鸡泽,距贾庄五十里而近,象升遣廷麟往乞援,不应。师至蒿水桥,遇大清兵。象升将中军,大威帅左,国柱帅右,遂战。夜半,觱篥声四起。旦日,骑数万环之三匝。象升麾兵疾战,呼声动天,自辰迄未,炮尽矢穷。奋身斗,后骑皆进,手击杀数十人,身中四矢三刃,遂仆。掌牧杨陆凯惧众之残其尸而伏其上,背负二十四矢以死。仆顾显者殉,一军尽覆。大威、国柱溃围乃得脱。

起潜闻败,仓皇遁,不言象升死状。嗣昌疑之,有诏验视。廷麟得其尸战场,麻衣白网巾。一卒遥见,即号泣曰:“此吾卢公也。”三郡之民闻之,哭失声。顺德知府于颍上状,嗣昌故靳之,八十日而后殓。明年,象升妻王请恤。又明年,其弟象晋、象观又请,不许。久之,嗣昌败,廷臣多为言者,乃赠太子少师、兵部尚书,赐祭葬,世荫锦衣千户。福王时,追谥忠烈,建祠奉祀。[8]

《参军行》以参军杨廷麟经历为明线,以朝廷争斗为暗线,将贾庄之败的前前后后完整地表现出来。杨廷麟因为力主抗战,得罪了主和派杨嗣昌,被派往军中。《明史》列传一百六十六中载:“时嗣昌意主和议,冀纾外患,而廷麟痛诋之。嗣昌大恚,诡荐廷麟知兵。帝改廷麟兵部职方主事,赞画象升军。象升喜,即令廷麟往真定转饷济师。无何,象升战死贾庄。嗣昌意廷麟亦死,及闻其奉使在外,则为不怿者久之。”[9]杨廷麟因为卢象升的“别遣参军向城下”而得以侥幸生存,差点被奸人所害。《参军行》一诗对卢象升虽着墨不多,但其忠义精神通过动作、语言描写刻画得很生动。“北向再拜”的动作和“曰臣象升死国恩”的语言,表现出卢象升为国捐躯的从容与镇定。“鼓声阗阗军出垒,司马一呼创者起”两句表现了贾庄战斗的激烈,卢象升的英勇无畏。在众寡悬殊的情况下,卢象升壮烈牺牲。行文至此,已将贾庄之败写完,而作者又描述了卢象升战死之后的遭遇,将批判的矛头直指误国的奸臣与昏庸的朝廷。“司马几受斫棺惨,参军一官成转蓬”的悲凉结局,增添了诗歌的悲剧气氛,给人以强烈的心灵震撼。诗歌以英雄之死,忠臣被贬,力图揭示明朝灭亡的根源,有深沉的历史兴亡感。

明清之际歌行以多种叙事角度反映了当时复杂多变的政治局势。写清初剃发斗争和清军屠杀暴行的作品,归庄的《悲昆山》就是代表作之一。清军攻陷南京以后,遭到了江南人民的英勇抵抗。当时记载清军屠城的史料笔记如《扬州十日记》《嘉定屠城略》等,真实再现了当时的历史。归庄的《悲昆山》一诗则以诗歌形式展现了清军屠杀昆山百姓的情形:

悲昆山!昆山城中五万户,丁壮不得尽其武。愿同老弱妇女之骸骨,飞作灰尘化作土。悲昆山!昆山有米百万斛,战士不得饱其腹,反资贼虏三日谷。悲昆山!昆山有帛数万匹,银十余万斤。百姓手无精器械,身无完衣裙。乃至倾筐箧,发窦窖,叩头乞命献与犬羊群。呜呼!昆山之祸何其烈!良繇气懦而计拙。身居危城爱财力,兵锋未交命已绝。城陴一旦驰铁骑,街衢十日流膏血。白昼啾啾闻鬼哭,鸟鸢蝇蚋争人肉。一二遗黎命如丝,又为伪官迫慑头半秃。悲昆山,昆山诚可悲!死为枯骨亦已矣,那堪生而俯首事逆夷!拜皇天,祷祖宗,安得中兴真主应时出,救民水火中。歼郅支,斩温禺,重开日月正乾坤,礼乐车书天下同![10]

关于此诗的写作背景,《小腆纪年附考》中载:“(1645年闰六月乙未十五日),南都之亡也,知县杨永言逃于泗桥参将陈宏勋家,县丞阎茂才遣使纳款。是月十一日,剃发令下,城中大哗。室瑜、集璜、大任,奉前狼山总兵王佐才为主。宏勋、永言亦率壮士数百人入城,裹粮移檄,为久守记。已而宏勋率舟师迎战而败,志尹殁于阵,城遂陷。”[11]史书记载对屠城一事比较隐晦,而归庄《悲昆山》一诗可以“补史之阙”,并且归庄亲身参与昆山保卫战,耳闻目睹,因此诗歌具有史料价值。当时剃发斗争引发的屠城之祸,在江南各地都可以看到,陈舜系在《乱离见闻录》中对广东剃发斗争有如下记载:

盖兵于十五早凭文武官行香入城,一旦满城皆剃头结辫,戴红缨帽,家家贴大清顺民于门。告示晓谕,留头不留发,留袖不留手,留裙不留足等语。先是乙酉秋,海珠寺侧流血水三日,至是有屠城之变,兵民死者数万,妇女给兵丁,房屋属官。[12]

归庄《悲昆山》一诗反映的情形与之相类似,是明清之际人民反清斗争的一个缩影。

归庄为明清之际的反清志士,在诗中表现了他的反清思想与悲愤慷慨之情。全诗以清兵昆山屠杀为背景而展开,叙事手法以场面描写为主,以不同的叙事片断组合成一幅完整的图画。诗歌连用三个“悲昆山”咏叹,将诗人内心对清军的强烈仇恨表达出来。五万生灵化为尘与土,金银、米帛被掠一空,幸存者叩头乞命,一派生灵涂炭的景象。清军屠城后的场景,归庄用“街衢十日流膏血。白昼啾啾闻鬼哭,鸟鸢蝇蚋争人肉”三句来加以概括,表现了清军屠杀人民的惨状,有惊心动魄之感。诗歌饱含深情,沉郁悲壮,叙事与抒情相互融合,句式参差错落,换韵自由,为明清之际歌行诗中的杰作。

明清之际战争频繁,诗人多用歌行写战事,以多种叙事手法来展现波澜壮阔的易代战争,如同分章节的战争史诗。在写法上,作者往往采用正面描写,表现战争的残酷和战争对时局的影响,这种宏大的史诗叙事在清前的歌行中是很少见的。

三 明清之际歌行的现实主义特色

明清之际的歌行继承了中国古代诗歌的现实主义传统,在两汉乐府诗和中唐新乐府诗之后,将现实主义诗歌推向了一个新的阶段。明清之际复杂动荡的社会背景,个人遭遇之不幸,使诗人创作重点有了明显的改变。明清之际的诗歌内容,上至国家大事,朝廷政治,下至个人遭遇,小事见闻,几乎摹写了当时社会的全貌。

明清之际,一大批反映社会苛政、底层人民生活的歌行作品涌现出来。作家继承了现实主义创作传统,批判了清朝的黑暗统治。如邢窻的《捉船行》中“前年两男驾一舸,县官捉去黄河边。去后曾无一寄书,不知生死今何如?”[6]29反映了清初强征战船和抓丁给普通家庭带来的深重灾难。谈迁的《河上行》中“大兵南北出淮安,舟车驱逼家家哭。邮符一纸惊入门,牵衣泣送各销魂。累人陶瓦全家破,聊尔诛茅喘息存”[6]49,诗歌描绘了身处战乱中人民真实遭遇。余缙的《鱼蛮行》中“波臣海若无宁居,渭上严陵谁免役。水皮剥尽阳侯哭,矧兹地皮原在陆”[6]1867几句,描绘了沿海渔民在重赋压迫下的惨状。龚鼎孳《岁暮行》中“荒村叶落寡妇泣,山田瘦尽无耕农。男逃女窜迫兵火,十年不见旌旗空”四句表现了当时战火不断、田园荒芜、人民逃亡的现实。其《挽船行》“兵船积甲如山陵,千夫万卒喧催征”[13]在客观描绘中批判了清朝的急征暴敛。查诗继的《后马草行》中“信安山多稻草少,户口流亡断飞鸟。营盘草多要折钱,解吏索钱还索草”[6]1871几句,直指清兵征马草的残暴,批判了马草弊政。吴嘉纪诗歌多方面表现了扬州人民的真实生活状况,描绘了战乱给人民带来的巨大灾难,诗歌可称“诗史”。陆廷抡在《陋轩诗序》中说:“数十年来,扬郡之大害有三:曰盐筴,曰军输,曰河患。读《陋轩集》,则淮海之夫妇男女,辛苦垫隘,疲于奔命,不遑启处之状,虽百世而下,了然在目。甚矣,吴子之以诗为史也。虽少陵赋兵车,次山咏舂陵,何以过?”[14]吴嘉纪“诗史”类诗歌代表作如《李家娘》《风潮行》《江边行》《过兵行》等。

明清之际歌行的现实主义特色,往往通过对事情的客观描绘体现出来。这方面的作品以朱彝尊的《马草行》和《捉人行》为代表。清初,战争并未平息,此起彼伏的起义斗争,清军铁骑不断征讨,而江南大部分的百姓不仅有苛捐杂税,还要供输马草。在征收马草的过程中,往往是满汉官僚相互勾结,趁机巧取豪夺,给人们带来深重的灾难。《马草行》是表现清代社会苛政的代表作之一:“阴风萧萧边马鸣,健儿十万来空城。角声呜呜满街道,县官张灯征马草。阶前野老七十余,身上鞭朴无完肤。里胥扬扬出官署,未明已到田家去。横行叫骂呼盘飧,阑牢四顾搜鸡豚。归来输官仍不足,挥金夜就倡楼宿。”[15]265朱彝尊的《马草行》篇幅虽短,却揭露了清代马草征收中的弊端与黑幕。 “阶前野老”两句以特写镜头表现了官兵的残暴,一个七十多岁的老人被打得遍体鳞伤。 “归来输官仍不足,挥金夜就倡楼宿”两句,一方面百姓穷其所有仍然不够官府所征之数;另一方面官吏中饱私囊,借机发财。里胥“挥金宿娼”的情节使官员贪婪、腐败的形象跃然纸上。

朱彝尊早年的歌行多反映清初的社会现实,批判了当时社会的黑暗。如反映清军兵役的《捉人行》:“步出西郭门,遥望北郭路。里胥来捉人,县官一何怒。县官去,边兵来,中流箫鼓官船开。牛羊橐驼蔽原野,天风蓬勃飞尘埃。大船峨峨驻江步,小船捉人更无数。颓垣古巷无处逃,生死从他向前路。沿江风急舟行难,身牵百丈腰环环。腰环环,过杭州,千人举櫂万人讴。老拳毒手争殴逐,慎勿前头看后头。”[15]254顺治初年,反清起义接连不断,特别是东南沿海一带,义军纷纷举起抗清复明的旗帜。面对日益壮大的反清武装,清军在东南沿海兵力变得相对薄弱。为了遏制反清武装,镇压起义军,清军以嘉兴为军需转运地,广征粮草,强拉壮丁,极尽骚扰之能事。许多百姓被征去拉纤,而清军将士野蛮粗暴,对纤夫动不动就挥拳殴打。朱彝尊的《捉人行》以写实的笔法展现了清军征兵给人民带来的巨大痛苦。作者以客观描写为主,不作主观评论,但作者的悲愤不平之情寄寓其中。

明清之际的歌行反映了许多社会现象,涉及面非常广。当时的社会矛盾和阶级斗争,人民悲惨穷苦的生活,在歌行中都有反映。明清之际富有现实主义精神,体现诗人个性的作品数以百计,成为中国诗歌史上现实主义诗歌的又一创作高峰。

四 明清之际歌行的主观抒情特色

明清鼎革,不仅仅是朝代之更替,更重要的是少数民族入主中原。在这场易代之变中,一方面是残酷的战争,是无数生命的陨落,是一场空前的大浩劫;另一方面是儒家传统和封建伦理的缺失,人们的道德观和价值观让位于生存的需要,所谓的“忠、孝、节、义”等伦理道德被许多人抛之脑后,其中不乏许多文人士大夫。顾炎武有“亡天下”之说,他在《日知录正始》中说:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”[16]对于有爱国思想和正义感的知识分子来说,这不仅是一个朝代的灭亡,而且是一个礼崩乐坏的末世。因此在诗中抒发自己的亡国之痛和对世事变迁的嗟叹,成为明清时期诗人的共同点,作品风格多以感伤为主。

从诗人的群体来看,殉节诗人之诗,富有爱国精神和忠君思想,如陈子龙、夏允彝等;遗民诗则充满故国之思,感伤沉痛风格成为他们诗作的共同点,如顾炎武、归庄、屈大均等;而身仕二姓的入仕诗人,也在诗中抒发家国之痛,失节的自责也在诗中得以呈现,如吴伟业、钱谦益、龚鼎孳等。在明清之际歌行中,亡国之痛与身世飘零的感叹往往在诗中交织在一起,形成诗歌感伤的抒情风格。如以下诗句:

可怜千古帝王城,熊罴虎豹相追随。岸上莽烟烧义骨,行间血吻吞鲜脂。(张镜心《临江行》[6]21)

魂魄茫茫复何有?尚有生人来酬酒。九州不肯罢干戈,生人生人将奈何!(邢昉《广陵行》[6]25)

千家万户陇头哭,哭声直上干扶桑。扶桑不炤周余苦,忍使白骨堆远土。(陈孝逸《力夫行》[6]117)

繁华久触高明忌,满目新亭人似寐。长堑偏容鼓角过,斜阳最耐兴亡事。(龚鼎孳《金陵篇用李空同汉京篇韵》[6]1365)

明清易代所带来的黍离之悲、沧桑之感,成为清初歌行的主要特点。诗人面对破败的家园,频繁的战争,心中的悲号、哀叹,发之于诗,让人读之不禁动容。此时期的歌行作品很难见到喜悦、乐观的作品,多愁苦之音。

明清之际的歌行,多“故国之思”的遗民诗则成为最富有时代精神的作品。《清史稿》列传二百八十七遗逸一:“天命既定,遗臣逸士犹不惜九死一生以图再造,及事不成,虽浮海入山,而回天之志终不少衰。迄于国亡已数十年,呼号奔走,逐坠日以终其身,至老死不变,何其壮欤!”[17]在清初艰险的社会条件之下,很多士人不与清朝政府合作,采取了多种多样的生活方式。赵园在《明清之际士大夫研究》中说:“士的谋生手段的匮乏,是士的历史的结果。当面对具体的谋生手段的问题时,士人自不难发现,作宦、力田、处馆、入幕,几乎构成了他们基本的生存空间。”[18]他们多有亡国之痛,或寄情翰墨,或隐居乡里,或浪迹江湖,典型代表如陈恭尹。陈恭尹,字元孝,号独漉,广东顺德人。明亡后参加反清斗争,后潜居家乡。杨圻在《独漉诗笺》序中对其评曰:

独漉之怀抱身世家痛国变与乎?崎岖闽楚之际,彷徨黄河太行之间,孤危漂泊,志盖有为。言则有物,而后可知其诗之所以美也。盖其志存朱明,意图恢复,实亭林一流人物。迨郑成功、张煌言兵败出海,知大势无可复为,于是行吟孤愤以诗人终其身。观其《增江集》“吹台归舟怀别翁山”诸诗,忠爱悱恻,拳拳故国,较之同时梅村且或有过。[19]

陈恭尹的生平经历在遗民中很有代表性,明清之际顾炎武、归庄、屈大均等遗民与陈恭尹有着同样的故国之思,凄怆悲愤的情怀。他们诗中多写国变后的沉痛,漂泊无依的孤独,表现出感伤哀婉的美学风格。

明清之际歌行中,叙述时事与战乱的歌行,往往通过对事件的叙述来抒写故国之思,民生题材的歌行则表现社会苛政,也体现出作者悲天悯人的情怀,感伤的抒情性成为此时期歌行的共同特征。遗民诗人往往以诗寄情,多以象征手法来表达内心的哀思与感慨,我们以吴嘉纪的诗歌为例来说明此点。严迪昌先生在《清诗史》中对吴嘉纪评价很高:“诗情寒苦、诗风真朴的吴嘉纪能于艰危清贫的生活处境中守正持正、独标洁志,诚可和顾炎武并称高名。”[20]吴嘉纪的诗歌除了“诗史”特点,还表现了他的遗民生活,反映了他清初的遭遇,诗歌以强烈的主观抒情性为特点。如《忆昔行赠门人吴麐》:

忆昔北兵破芜城,几千万家流血水。史相尽节西城楼,吴麐之父同日死。麐母少年麐垂髫,避乱金陵踪迹遥。信音忽到乌衣巷,涕泪双沾朱雀桥。毁容截发母心苦,织素教儿夜常午。亲授汉书与孝经,提携六岁至十五。满地旌旗未罢兵,移家来住海边城。致富懒师范少伯,执经偏就郑康成。悠悠户外谁同调?霜雪饥寒身自蹈。只思当路赋缁衣,不信时人讥皂帽。四海为家何处还?凄凉八口去茅山。离别终年愁落月,琴书一棹遇邗关。旅舍沽醪重话故,自言篆学攻朝暮。石上吾初运铁刀,镌成人曰如铜铸。此艺前推何雪渔,以刀刻石如作书。僻壤穷陬传姓字,残章断迹胜琼琚。麐也何君同一里,须知助腕有神鬼。手底灵奇甫著名,城中车马多寻尔。昨日空囊今有钱,籴粮籴菽上归船。辛苦高堂头已白,好凭微技养余年。[14]449-450

吴嘉纪这首诗歌通过对往事的回忆,描绘了易代之际遗民的困苦生活与凄凉处境,感情忧郁沉痛。诗歌先叙述了昔日清兵破芜城的情形,“几千万家流血水”一句将清军的残忍屠杀一笔写出,引出下文对悲惨遭遇的回忆。吴麐之父死于抗清斗争,吴麐之母毁容截发,以织素为生,将吴麐抚养成人。在兵荒马乱的年代,吴麐一家人数次搬迁。而颠沛流离之苦,让一家人常常处于饥寒之中,“霜雪饥寒身自蹈”“凄凉八口去茅山”等句,形象地表现出清初遗民和普通民众悲惨的生活。而作者贫居陋巷,“以刀刻石”为生,生活之困苦可想而知。诗歌中的故国之思与身世飘零之感,真挚生动,作者内心对气节的坚持,让读者为之动容。陆廷抡在《陋轩诗序》中说:“吴子诗自三事而外,怀亲忆友,指事类情,多缠绵沉痛,而于高岸深谷,细柳新蒲之感尤甚。予读之往往不及终卷而罢。”[14]495吴嘉纪诗歌多写亲身见闻,往往以白描手法来展现清初人民的苦难生活,诗歌中的悲痛与感慨之情渗透于字里行间。周亮工《吴野人陋轩诗序》中说:“因出其手录陋轩诗一帙示余,余读之,心怦怦动。已又见其寄舟次札子,有‘夕阳残照,于时宁几’之语,则不禁凄心欲绝。”[14]487康发祥《伯山诗话后集》:“野人著陋轩诗钞十二卷。其歌行之妙,直逼老杜;余诗亦如九秋唳鹤,三峡啼猿,布衣之中,罕有其匹。”[14]517

明清之际的诗人经历明朝灭亡,异族入侵的历史巨变,目睹了人民流离失所、妻离子散的惨状,诗歌中多抒发国家沦丧的痛苦,在风格上感伤凄婉,具有强烈的主观抒情特征。

五 明清之际歌行的多样风格及深刻内涵

相对于明朝歌行的复古,以盛唐为宗,明清之际的歌行诗人,取法唐宋诸家。他们或宗唐,学杜甫、李颀、高适、岑参、韩愈等;或宗宋,学苏轼、陆游等,因此歌行呈现出多种不同的风格。例如吴伟业的“梅村体”,以元、白体制兼初唐风韵,更对盛唐诸家多有借鉴,形成了独特的风貌。此时期歌行与明代明显区别是宋诗风的倡导,诗歌不专学盛唐,唐宋兼宗,以文为诗,以学问为诗,以议论为诗。钱谦益的歌行,唐宋兼宗,受韩愈、苏轼影响最深,宋诗的特点就比较明显。杨际昌在《国朝诗话》中说道:“国朝歌行,其初遗老虞山入室韩、苏,太仓具体元、白,合肥学杜,不无蛟螭蝼蚓之杂,才气自大,韩、苏,杜之嫡派也,元、白,初唐之遗响也。”[21]钱谦益的博学往往现于诗中,具体表现就是用典多,以学问入诗,以散文笔法入诗。钱谦益以金石、文物为题材的歌行作品最能体现此特点,这方面的作品如《新安王氏收藏目录歌》《松谈阁印史歌为郭胤伯作》等,代表作如《华山庙碑歌题华州郭胤伯所藏西岳华山庙碑》。《华山庙碑歌》是以金石、考古为题材的歌行,在写法上深受韩愈《石鼓歌》的影响,与李商隐《韩碑》和苏轼《石鼓歌》也有很多相似之处。诗中也化用了他们的诗句,如“皇羲篇成世则那”化用韩愈《石鼓歌》“无人收拾理则那”,再如“破体岂论隶与蝌”一句来自李商隐《韩碑》“文成破体书在纸”。但《华山庙碑歌》在内容的丰富性与叙事的复杂性上要超过前人,作者不仅叙述了华山碑的历史,而且还与石鼓、泰山古迹作了比较,突出了华山碑的文物价值。另外,作者融入时代因素,对明末社会背景的描述,使诗歌的内涵变得更加深厚。再如陈维崧,诗歌“以气为主”,声调、句式变化多端,诗歌富有气势,既有文采也有深情。《清史·文苑传》列传二百七十一载:“诗雄丽沉郁……维崧导源庾信,泛滥於初唐四杰,故气脉雄厚。”[22]陈维崧歌行一方面继承了“梅村体”的许多体性特征,另一方面也有创新变化,有自己的特色。与吴伟业“宗唐”不同,陈维崧在“宗唐”之外也多学宋人。陈维崧歌行也有宋诗格调,多学韩愈、苏轼,正如江庆柏在《陈维崧诗》前言中说:“陈维崧诗歌中最有特色的是古风,尤其是七言古风(多数为歌行),充分显现出陈维崧铺张扬厉、力大气雄的风格特点。”[23]吴世昌在《清诗汇》诗话称:“其年诗纯以气胜,七言古体开阖驰骋,出入浣花、眉山,最为擅场。”[24]

明清之际的歌行,融会众美,风格多样,诗人有自己的特色。如顾炎武的《劳山歌》就是此时歌行体山水诗的代表作。顾炎武是明清之际与王夫之、黄宗羲齐名的学者,在经学、史学、哲学、地理学等学术领域均有很深的造诣,著有《亭林诗文集》《日知录》《音学五书》等。他有着崇高的人格,有很高的文学成就,其诗作风格苍凉沉郁、悲壮激昂,以七律见长。顾炎武歌行数量不多,多咏史之作,如《义士行》对救护赵氏孤儿的程婴、公孙杵臼义士进行赞美。顾炎武一生足迹遍天下,每到一处名胜古迹,多咏怀之作,他的歌行《劳山歌》描绘了劳山秀美的风光:

劳山拔地九千丈,崔嵬势压齐之东。下视大海出日月,上接元气包鸿濛。幽岩秘洞难具状,烟雾合沓来千峰。华楼独收众山景,一一环立生姿容。上有巨峰最崱屴,数载榛莽无人踪。重崖复岭行未极,涧壑窈窕来相通。天高日入不闻语,悄然众籁如秋冬。奇花名药绝凡境,世人不识疑天工。云是老子曾过此,后有济北黄石公。至今号作神人宅,凭高结构留仙宫。吾闻东岳泰山为最大,虞帝柴望秦皇封。其东直走千余里,山形不绝连虚空。自此一山奠海右,截然世界称域中。以外岛屿不可计,纷纭出没多鱼龙。八神祠宇在其内,往往棋置生金铜。古言齐国之富临淄次即墨,何以满目皆蒿蓬。捕鱼山之旁,伐木山之中。犹见山樵与村童,春日会鼓声逢逢。此山之高过岱宗,或者其让云雨功。宣气生物理则同,旁薄万古无终穷。何时结屋依长松,啸歌山椒一老翁。[25]

此诗是顾炎武过即墨,游劳山时所作,是一首充满浪漫主义色彩的七言歌行。顾炎武在诗中追溯了劳山的历史,从远景到近貌,从高耸的山势到奇花异草,洋洋洒洒,描绘了崂山“崔嵬势压齐之东”的险峻和“烟雾合沓来千峰”的秀美,使人有身临其境之感。诗歌开头以“势拔九千丈”“下视大海”等句描绘出劳山的巍峨山势,先声夺人,与李白《蜀道难》手法类似。而“幽岩秘洞”“华楼独收”两句,以极富概括力的语言将劳山独特美景刻画得淋漓尽致。而诗歌后半部分,“云是老子曾过此”句以下开始回顾劳山历史,叙述了有关的历史掌故,以考据入诗。诗歌结尾表现了作者对劳山的眷恋之情。在此诗中,顾炎武还通过“古齐国之富”与今“满目皆蒿蓬”的现状作对比,对动荡不安的社会现实作了讽刺。王冀民《顾亭林诗笺释》中论道:

余初读此歌,但爱其辞之恣肆,讶其山之叵测,而于山之得名未尝措意。及读劳山图志序,乃谓齐俗誇诞,好为神仙之说,而人情以罕为贵,又从而张皇之。于是穷山巨海,时邀万乘之贺,而供张除道,尽废四民之业,齐人苦之,始有劳山之名。夫“劳”亦作“崂”“牢”,先生独释“劳”为劳民之“劳”,盖取义深而示诫远,而不论其然与不然也。[26]

顾炎武的《劳山歌》为清初歌行体山水诗中的杰作,诗歌融唐宋于一炉,句式呈现散文化的特点,在写景中穿插议论,用韵一韵到底,首尾浑然一体,富有气势。 顾炎武《日知录》卷三十一中还有《劳山考》一文,旁征博引对《史记》中的错误进行了纠正。《劳山歌》中的考证诗句表现出一种宋诗倾向,以学问为诗,以议论为诗,体现出“学人之诗”的特点。

六 明清之际歌行的演进规律

通过以上对明清之际歌行创作的社会背景、叙事特征以及创作主题的梳理,可以总结出明清之际歌行体式的发展具有以下规律。

1.继承发展性。明清之际的歌行不仅继承了中国古代诗歌的现实主义传统,更因处于明清易代,战争频发、百姓流离失所、社会动荡不安的独特社会现实和历史背景下,使得其风格更加厚重苍凉。成为继两汉乐府诗和中唐新乐府诗之后,又一中国古代歌行创作的高峰,将现实主义诗歌推向了一个新的阶段,展现出独特的艺术风貌。

2.时代性。明清之际的歌行诗人,经历着山河破碎、少数民族入主中原,社会动荡不安,饥荒、战乱、苛政等无时无刻不在威胁人民的生活,多灾多难的社会现实为诗人创作提供了丰富的诗歌题材。因而此时期的歌行诗人在诗中多抒发自己的亡国之痛和对世事变迁的嗟叹,作品以批判苛政、反映民生作为创作重点,体现出鲜明的时代性。

3.多样性。在纵向的诗体传统和横向的时代特性的影响下,明清之际歌行诗人结合自身经历和个性,逐渐形成了自己独特的风格,不仅呈现出多样性,还丰富、延续了诗史。在这一时期,涌现出以吴伟业为代表的娄江派,以钱谦益为代表的虞山派和以陈子龙为代表的云间派,形成明清之际歌行的三大流派。除此之外,明清之际的许多著名诗人如吴嘉纪、钱澄之、施闰章、宋琬、吴兆骞、陈维崧等,都有歌行佳作。歌行作家之多、作品之好,可谓盛况空前。

明清之际是一个歌行集大成的时代。诗人多方面继承了前人优秀的文学传统,在社会巨变的背景下,以自己的个性之笔,创作了大量不同风格的歌行作品。陈子龙歌行的高华雄浑,吴伟业歌行的风华情韵,钱谦益歌行的笔势豪迈,都以杰出的艺术成就屹立于诗坛。而在三人影响下形成的歌行流派,名家名作更是异彩纷呈,唐音宋调,并驾齐驱,形成了明清之际歌行创作云蒸霞蔚的繁荣景象。明清之际叙事歌行的大量出现,歌行叙事手法的演进,推动了叙事诗的发展,成为促进清诗叙事性特色形成的动力性因素,为清诗的发展奠定了良好的基础。明清之际歌行的杰出成就与深远影响,是值得在中国文学史上大书特书的。