复杂碳酸盐岩油藏水淹层电性响应特征与划分标准

——以哈萨克斯坦让纳若尔油田为例

王飞,边会媛,赵伦,俞军,谭成仟

(1. 长安大学地质工程与测绘学院,西安 710064;2. 西安科技大学地质与环境学院,西安 710054;3. 中国石油勘探 开发研究院,北京 100083;4. 西安石油大学地球科学与工程学院,西安 710065)

0 引言

让纳若尔油田位于哈萨克斯坦滨里海盆地东缘,是一大型复杂碳酸盐岩油气田,主要采用注水方式进行开发,目前该油田已进入含水快速上升期。因大量水淹层的存在导致测井解释困难,部分新井误射水淹层,刚投产就水淹,严重影响了油层的正常开采。

水淹层是油田注水开发中后期普遍存在的问题,国内外学者对水淹机理进行了大量研究,取得了一定的成果。赵文杰[1]认为当注入水电阻率不同时,砂岩储集层电阻率与含水饱和度之间的关系存在明显差异,当注入水与地层水电阻率比值大于2.5 时,曲线形态为U型,当注入水与地层水电阻率比值小于2.5 时,曲线单调递减;范宜仁等[2]认为在岩石束缚水饱和度、残余油气饱和度及注入水与地层水矿化度差异的影响下,曲线形态分为U 型与S 型;田中元等[3]认为受注入水与地层水矿化度差异的影响,砂砾岩储集层电阻率与含水饱和度之间呈现非对称U、L 或∽型;俞军等[4]研发了淡水—淡水聚合物—清水驱替过程与淡水—淡水聚合物—污水驱替过程中不同驱替阶段水淹层定量解释模型,并将该模型成功应用于特高含水期水淹层测井解释中;Liu 等[5]研究了不同温度、矿化度条件下地层水电阻率规律,并利用电阻率重构方法对水淹层进行解释,取得了较好效果;Yan 等[6]用数字岩心方法模拟了含水饱和度与电阻率之间的关系,并建立了地层含水率计算模型。

目前国内外对储集层水淹机理的研究主要以碎屑岩为研究目标[7-13],而碎屑岩与碳酸盐岩储集层在成岩过程和孔隙结构上存在本质区别,碳酸盐岩储集层导电机理复杂,不同类型储集层水淹特征差异较大,开展不同类型碳酸盐岩储集层水淹机理研究,建立不同类型碳酸盐岩储集层水淹级别划分标准对指导该类油田中后期开发意义重大,因此有必要探讨碳酸盐岩储集层的水淹机理。哈萨克斯坦让纳若尔油田碳酸盐岩储集层以孔隙-裂缝为主,溶孔、溶洞并存,储集层非均质较强,储集层类型复杂,具有很好的代表性,本文选择该油田进行碳酸盐岩储集层水淹机理研究。

1 研究区地质概况

让纳若尔油田位于滨里海盆地东部,发育碳酸盐岩储集层(记为KT-Ⅱ储集层),属于中石炭统莫斯科阶下亚阶、巴什基尔阶和下石炭统。本文以KT-Ⅱ层为研究层段,平均孔隙度为10.6%,平均渗透率38.3×10−3μm2;该层段油藏1988 年投产,1992 年全面注水开发,2005 年开始加密调整,目前处于开发中后期,综合含水率为42%。

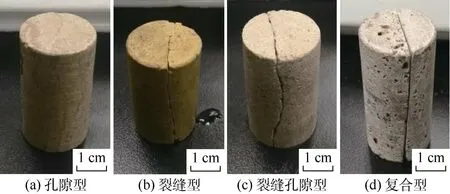

KT-Ⅱ储集层孔隙类型复杂,以粒间(溶)孔、体腔孔、粒内孔为主,溶洞发育较少,裂缝类型较多,以缝合线、构造缝和成岩缝为主。赵伦等[14]根据岩心分析资料将目的层段储集层分为基质孔隙型、裂缝型、裂缝孔隙型及复合型4 类。

2 实验设计与原理

2.1 实验设计

实验设备:主要包括岩心驱替、电阻率测量以及离心机等设备,实验中实施岩心驱替与电阻率联测(见图1),采用QuadTech 1715 数字电桥测定岩心电阻率。为了使发育裂缝的岩心实验中油水驱替更充分,油驱水造束缚水阶段及水驱油后期采用URC-628 型超级岩心离心机(见图2)通过控制转子类型、转速进行油水驱替实验,通过高速数字相机、高强度连续光源,在岩心样品旋转时,获得连续的油驱水样品杯、水驱油样品杯中液体界面图像,进而得到产量。

图1 岩心驱替与电阻率联测系统装置图

图2 URC-628 型超级岩心离心机驱替装置示意图

实验岩心:取自让纳若尔油田KT-Ⅱ层碳酸盐岩,包括孔隙型、裂缝型、裂缝孔隙型与复合型样品(见图3),其中裂缝型和裂缝孔隙型样品中的裂缝为天然 缝,复合型岩心样品中的裂缝为人造缝。岩心基础参数如表1 所示。

图3 不同类型储集层实验岩心照片

表1 岩石样品基础资料

孔隙型岩心实验步骤:①洗油、洗盐、烘干并测 量其孔隙度;②用矿化度为80 000 mg/L 的等效地层水进行抽空饱和;③将岩心装入夹持器中,利用白油驱替直至饱和状态,测量产水量和电阻率,并计算束缚水饱和度;④用矿化度为500 mg/L 的模拟地层水驱替饱和油的岩心样品,测量并计算不同含水饱和度情况下岩心的电阻率和油水产量,直至无油排出为止;⑤重复步骤①—③,依次选用不同矿化度(4 000,40 000,80 000 mg/L)地层水,重复第④步。

发育裂缝的3 种岩心实验步骤:①同孔隙型岩心实验的第①步;②同孔隙型岩心实验的第②步;③将饱和水的岩心置于离心机的油驱水样品杯中,并用白油充满样品杯,与转子一起放置到离心机中开始实验,利用油水密度差将岩心中的自由水驱出,得到只含束缚水的饱和油岩心,测定岩心排出水的体积,计算束缚水饱和度;④采用数字电桥测定饱和油岩心的电阻率;⑤同孔隙型岩心实验的第④步,该步需要注意,受裂缝高渗透性的影响,此过程时间很短;⑥将样品从夹持器中取出,放入离心机的水驱油样品杯中,用500 mg/L 的地层水充满样品杯,利用反向转子对样品进行离心实验,将岩心中的白油驱出;控制转速,观察白油产量增加0.05 mL 时停止离心,并计算此时岩心的含水饱和度,取出岩心并测定电阻率;⑦重复第⑥步,通过逐步提高转速,得到不同含水饱和度情况下岩心的电阻率,直至无油排出为止;⑧重复步骤②—④,依次选用不同矿化度(4 000,40 000,80 000 mg/L)地层水,重复步骤⑤—⑦。

2.2 离心法油水两相驱替原理

因裂缝型岩心中存在高渗通道,常规夹持器法驱替实验效果不理想,因此在油驱水造束缚水阶段及水驱油后期采用离心法进行实验。

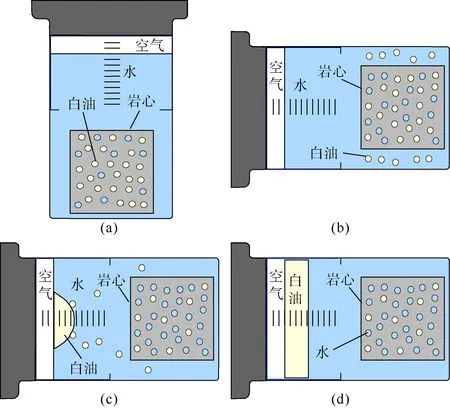

将发育裂缝的岩心用矿化度80 000 mg/L 的地层水饱和后放入离心机油驱水样品杯中,随后用白油注满样品杯(见图4a)并与转子一起放置到离心机中(样品杯横放,转子在水平面内旋转)。实验开始后,随着离心机转子转速的提高,岩心中的可动水向远离转子中心的方向运移并从岩心流出,同时杯中白油填补孔隙空间,达到油驱水的效果(见图4b)。因水比油的密度大,故杯中的小水滴在离心力作用下会逐渐远离转子中心至杯底(见图4c),且油水界面清晰并与水平面垂直 (见图4d)。当提高离心机转速没有水继续产出时,视为岩心已达到饱和油状态,实验结束。实时采集油水界面位置并计算产出水体积、岩心束缚水饱和度。

图4 离心法油驱水原理图

发育裂缝的岩心饱和油后,首先采用夹持器法进行不同矿化度地层水驱油,并测定不同含水饱和度下的岩心电阻率。实验中裂缝中的白油很快被水驱出,并在岩心两端形成低阻通路,岩心电阻率急剧下降,当岩心中再无白油产出且注入水体积达到20 倍孔隙体积时,夹持器法水驱油结束。裂缝的高渗透性使岩心的基质孔隙和溶孔溶洞中仍有部分可动油未被驱出,因此利用离心法继续水驱油实验。

将岩心放入水驱油样品杯并用注入水充满样品杯(液体界面控制在量程范围内)(见图5a),与转子一起放置到离心机中(样品杯横放,转子在水平面内旋转)开始实验。在离心力作用下,因水油密度差异,水进入岩心驱替少量可动油,水向远离转子中心方向运移驱替白油流出岩心(见图5b)。在离心力与密度差双重作用下,杯中白油向靠近转子中心移动聚集(见图5c),形成与水平面垂直的清晰油水界面(见图5d),实时采集油水界面位置,观察白油产量增加0.05 mL时停止离心,计算岩心的含水饱和度,将岩心取出测定电阻率。随后再次放置到离心机中,逐步提高转速,重复上述操作,获取不同含水饱和度下的岩心电阻率,当提高离心机转速没有白油继续产出时,视为岩心中可采白油全部采出,实验结束。

图5 离心法水驱油原理图

2.3 注入水对储集层电性参数的影响

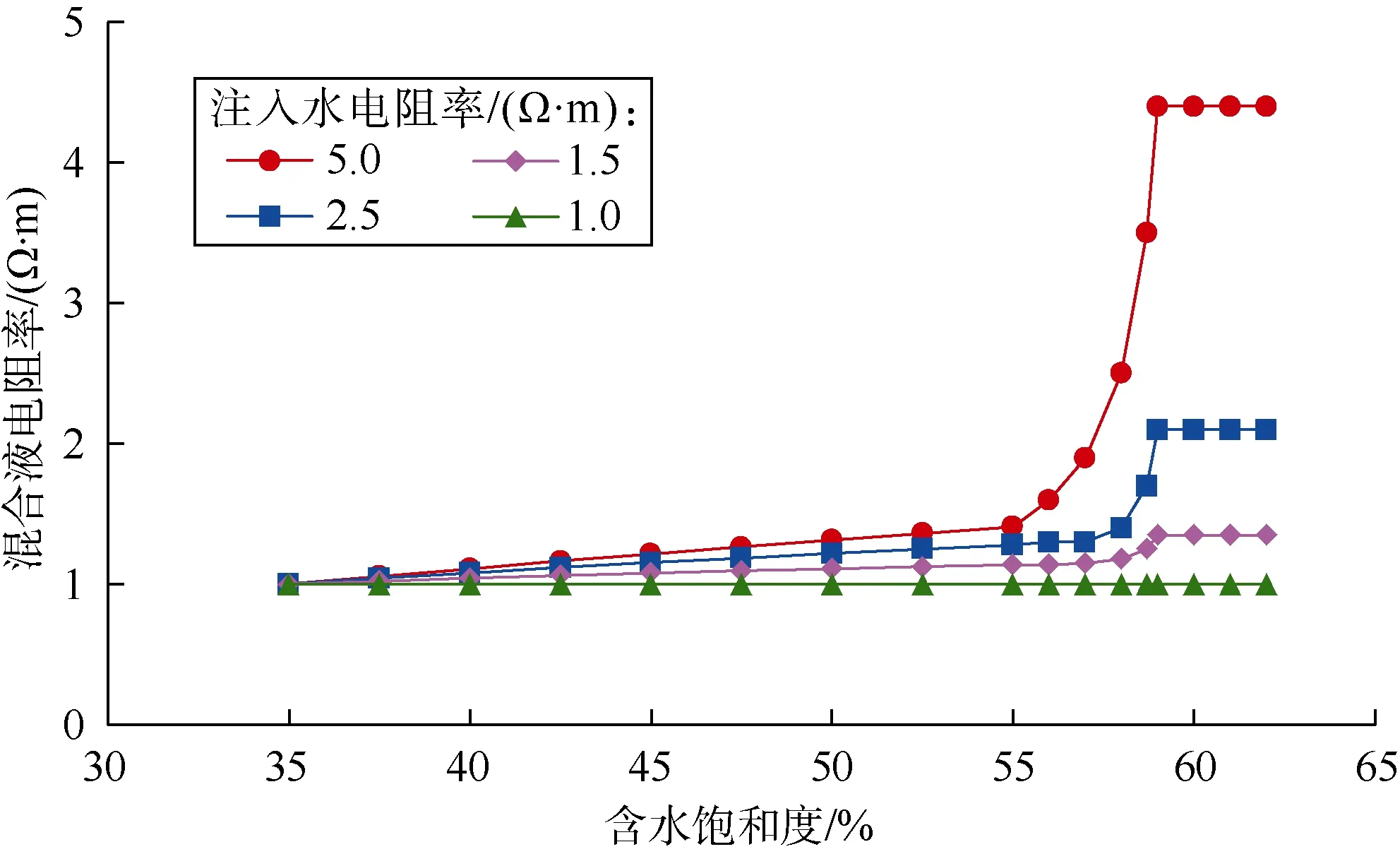

田中元等[3]认为淡水注入过程中,原始地层水与注入水混合后不断淡化,并且逐渐被注入水驱替出来,最后达到注入水的矿化度。两种不同矿化度溶液以并联导电的方式影响混合液电阻率,混合液电阻率可表示为:

图6 为假设地层水电阻率为1 Ω·m,注入不同电阻率淡水条件下混合溶液电阻率与含水饱和度的理论关系曲线。由图可见,水驱初期随着含水饱和度的增大,混合溶液电阻率变化较小;当岩心出口端见水后,随着含水饱和度增大混合溶液电阻率快速上升;当注入水完全置换孔隙中原始地层水后,混合溶液电阻率不再受含水饱和度变化的影响,其值与注入水电阻率相等。说明注入水的电阻率大小、注入程度等对混合液的电阻率均有重大影响。

图6 注淡水条件下混合液电阻率曲线

3 水淹层电性响应机理

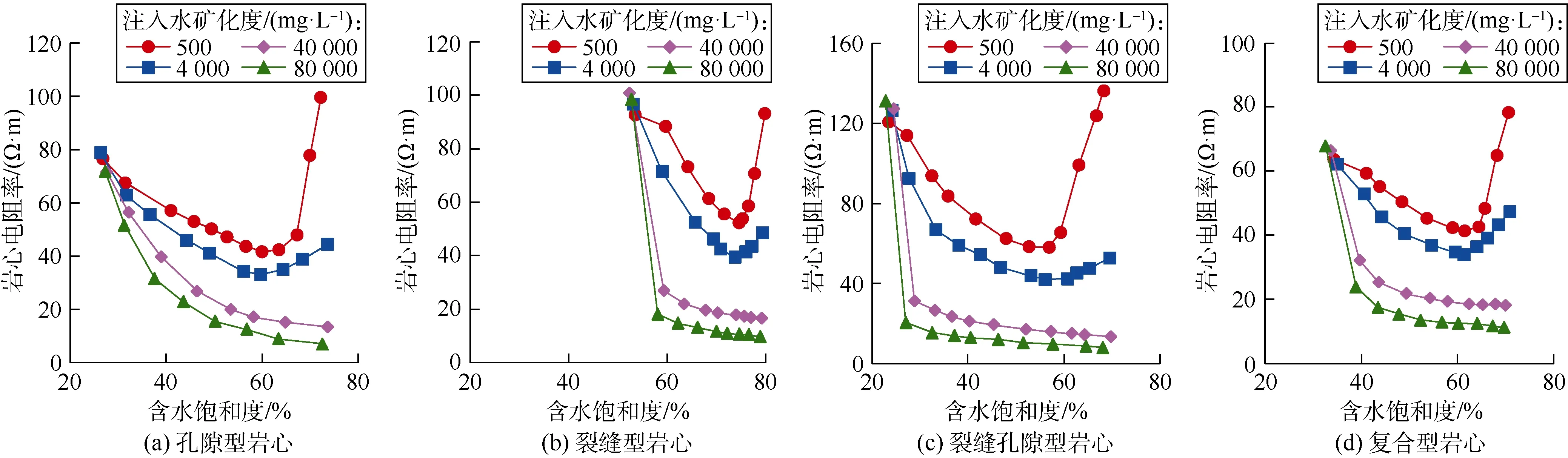

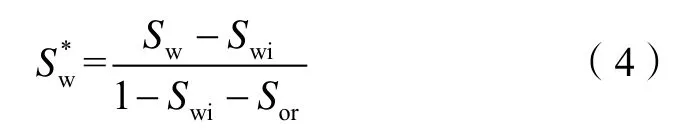

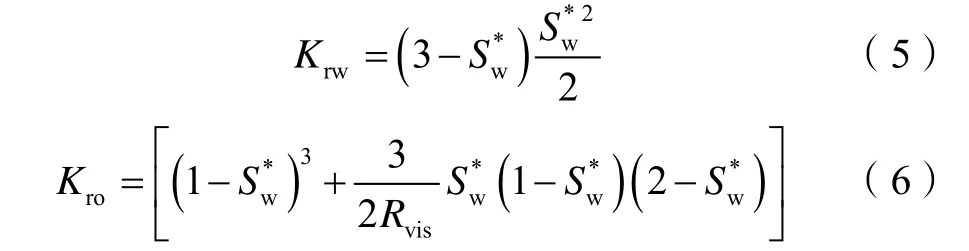

分别用矿化度为500,4 000,40 000,80 000 mg/L的注入水驱替地层水矿化度为80 000 mg/L 的饱和油岩心,得到不同注入水矿化度、不同类型岩心条件下电阻率与含水饱和度的关系曲线(见图7),可以看到其特征具有较大差异。

①孔隙型岩心(见图7a):当注入低矿化度水(小于等于4 000 mg/L)时,岩心电阻率随含水饱和度先降低后升高,曲线呈U 型,矿化度越低,U 型形态越明显。其原因主要为水驱油初始阶段淡水的注入使孔隙内导电介质增多,岩石电阻率降低,随着含水饱和度的增大,注入水驱替油量增大,电阻率持续降低。当含水饱和度超过临界值(临界值为拐点处含水饱和度)时,地层水淡化的影响超过了水驱油的影响,岩心内淡化水的矿化度降低,岩心电阻率升高。当注入水矿化度较高(大于4 000 mg/L)时,在驱替初始阶 段同样表现为随含水饱和度的增大岩心电阻率减小,但随着注入量的增加,地层水淡化的影响随注入水矿化度的升高越来越弱,含水饱和度超过临界值后岩心电阻率上升幅度越来越小,甚至不出现临界值,体现不出地层水淡化的影响,曲线呈L 型。

图7 不同类型储集层含水饱和度与电阻率关系曲线

②裂缝型岩心(见图7b):岩心基质的渗透性差,非均质性强,主要储集空间和渗流通道均为裂缝,束缚水饱和度高。当注入低矿化度水时,水驱油初期,注入水取代裂缝中的白油,注入水增多,岩心电阻率降低;水驱油中后期,当含水饱和度超过临界值,淡化地层水在导电通路中起主导作用,岩心电阻率升高,曲线呈U 型;注入高矿化度水时,水驱油初期,注入水通过裂缝快速到达岩心出口,形成低阻通路,岩心电阻率快速下降;水驱油中后期,地层水淡化作用十分微弱,岩心电阻率下降速度趋缓,但不出现上升趋势,曲线同样呈L 型。裂缝型岩心因束缚水饱和度较高,残余油饱和度低,与孔隙型岩心相比,曲线整体右移。

③裂缝孔隙型岩心(见图7c):基质孔隙与裂缝为主要的储集空间和渗流通道,裂缝的渗透性明显好于基质孔隙。注入低矿化度水时,曲线仍呈U 型;注入高矿化度水时,曲线仍呈L 型。由于基质孔隙空间较裂缝型岩心大,较孔隙型岩心小,曲线在图中的位置有差异。裂缝孔隙型岩心束缚水饱和度小于裂缝型岩心;残余油饱和度与孔隙型岩心基本一致;与裂缝型岩心相比,曲线整体左移。

④复合型岩心(见图7d):孔缝洞并存,其渗透性优于孔隙型岩心。水驱油特征是孔隙型、裂缝型、裂缝孔隙型岩心的综合反映。注入水矿化度较低时,曲线呈U 型;注入水矿化度较高时,曲线呈L 型。曲线在图中的位置则介于裂缝型、裂缝孔隙型岩心之间。

4 碳酸盐岩储集层水淹级别划分

4.1 不同类型储集层相对渗透率及含水率计算

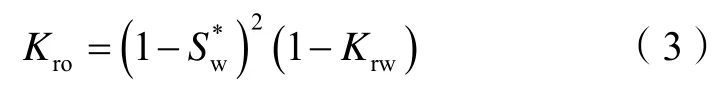

文献[15-17]提出了一种利用电阻率计算孔隙型储集层油水相对渗透率的数学模型,该方法已在贝雷砂岩、泥质砂岩及均质性较好的碳酸盐岩储集层中得到验证。在改进的Li 模型中[15-17],水相相对渗透率的计算公式为:

油相相对渗透率的计算公式为:

标准化含水饱和度为:

1998 年Fourar 等[18]提出含裂缝型储集层的两相流相对渗透率模型(VCM 模型),2018 年汪勇[19]用碳酸盐岩岩心实验数据验证了其效果良好,计算公式为:

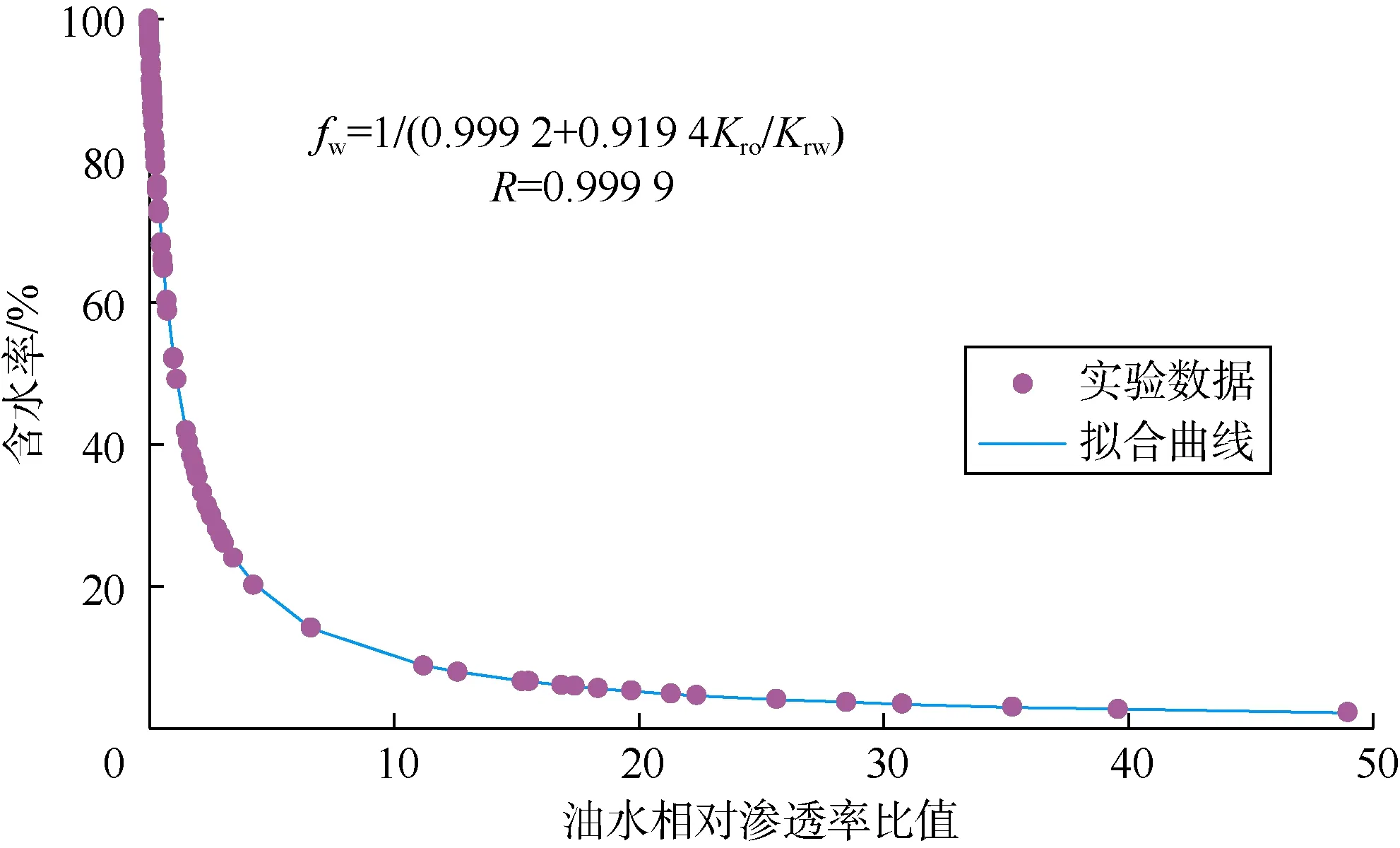

利用研究区前期勘探时相对渗透率实验所得岩心分析数据(实验结果中包含含水率数据)绘制含水率与油水相对渗透率比之间的关系(见图8),并对数据点进行拟合,发现与双曲线型吻合良好,相关系数0.999 9,关系式如(7)式所示:

图8 含水率与油水相对渗透率比值的关系

利用(2)—(7)式,结合80 000 mg/L 注入水驱实验数据,计算并绘制不同类型储集层含水饱和度与含水率的关系曲线(见图9)。在此需要说明的是:采用电阻率曲线计算相渗曲线选用了注入水矿化度为 80 000 mg/L 时的实验数据,该组数据注入水矿化度与原始地层水完全一致,可确保岩心的原始状态不会因注入水与地层水矿化度的差异而改变。由图可知: ①孔隙型储集层(见图9a)含水率在水淹初期增长平缓,见水后含水率上升速度加快,后期逐渐趋近100%;②裂缝型储集层(见图9b)注水驱替后很快见水,见水后含水率快速上升,无平缓段,且很快上升至100%,这主要是因裂缝型储集层储集空间体积小、渗流通道渗透率高、驱替速度快所致;③裂缝孔隙型储集层(见图9c)含水率在见水初期上升速度比孔隙型储集层快,但比裂缝型储集层慢,具有较短的平缓段,后期基质 孔隙中油被缓慢驱出,含水率逐渐趋近100%;④复合型储集层(见图9d)含水率曲线综合了前3 种储集层的变化特征,含水率在见水初期上升速度较缓,具有较短的平缓段,中期上升速度较快,后期逐渐趋近100%。

图9 不同类型储集层含水饱和度与含水率的关系曲线

4.2 不同类型储集层水淹级别划分

按中华人民共和国石油天然气行业标准(SY/T 58744—2017 水淹层测井资料处理与解释规范[20])中水淹层划分标准,碎屑岩水淹层的油层含水率 fw≤10%,低水淹层10%<fw≤40%,中水淹层40%<fw≤80%,高水淹层80%<fw<90%,特高水淹层fw≥90%。各大油田在实际操作中会根据实际情况进行小幅调整。但目前对碳酸盐岩水淹层的解释尚没有统一的划分和解释标准。

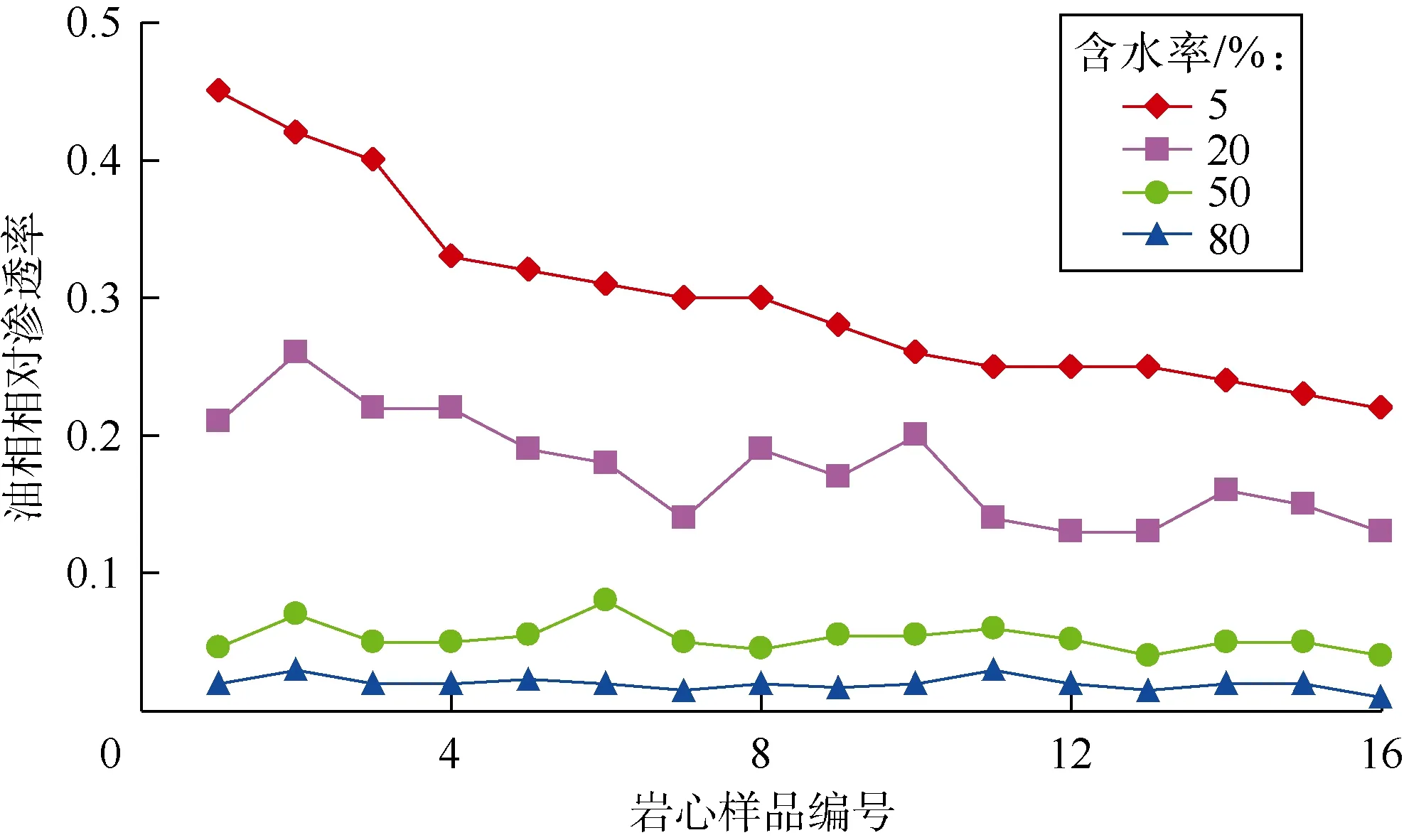

让纳若尔油田KT-Ⅱ层碳酸盐岩16 块孔隙型储集层样品油水两相相对渗透率实验数据(见表2)显示该区束缚水饱和度为24%~44%,残余油饱和度为26%~36%,水相相对渗透率最大值为0.11~0.32,等渗点含水饱和度为49.0%~57.4%。

表2 KT-Ⅱ层孔隙型储集层样品基本参数

图10 不同含水率条件下16 块储集层样品油相相对渗透率

图10 为孔隙型岩心不同含水率条件下油相相对渗透率分布,可以看到:当含水率fw≤5%时,油相相对渗透率普遍在0.22 以上,此时水相相对渗透率很低, 可视为纯油层;当5%<fw≤20%时,油相相对渗透率有明显下降,变化区间为0.13~0.45,为弱水淹层;当20%<fw≤50%时,油相相对渗透率有明显下降,变化区间为0.04~0.26,为中水淹层;当含水率为50%~80%时,油相相对渗透率变化区间降至0.01~0.04,并无明显变化,结合前述等渗点的分布范围,可将含水率50%作为中水淹与强水淹的界线。

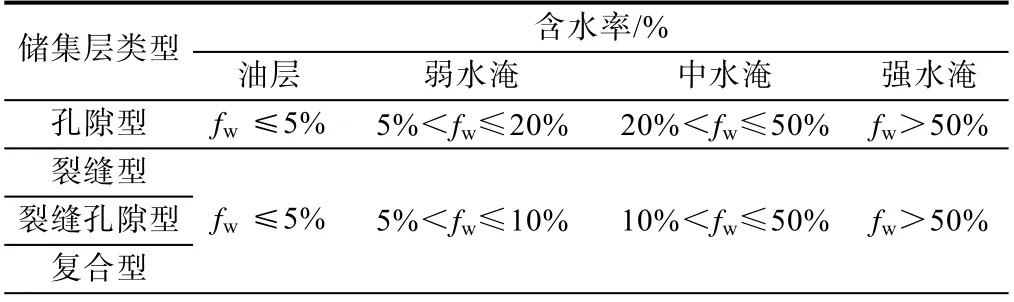

划分不同类型储集层水淹级别主要根据含水率的变化率来进行(见图9),不同类型储集层含水率与含水饱和度曲线上均出现3 个拐点,可将这3 个拐点作为划分油层、弱水淹、中水淹与强水淹层的依据,由此可建立孔缝洞并存复杂碳酸盐岩油藏水淹级别划分标准(见表3),与碎屑岩储集层相比,各级别水淹层含水率下限值明显降低。

表3 碳酸盐岩储集层水淹级别划分标准

5 结论

注入水矿化度是影响碳酸盐岩储集层电阻率的主要因素,注入低矿化度水(淡水)时,电阻率与含水饱和度的关系曲线形态呈U 型;注入高矿化度水(咸水)时,电阻率与含水饱和度的关系曲线形态呈L 型。

碳酸盐岩油藏水淹层划分标准具体为:①孔隙型储集层油层含水率范围为fw≤5%;弱水淹层含水率范围为5%<fw≤20%;中水淹层含水率范围为20%<fw≤50%;强水淹层含水率范围为fw>50%;②裂缝型、裂缝孔隙型、复合型储集层油层含水率范围为fw≤5%;弱水淹层含水率范围为5%<fw≤10%;中水淹层含水率范围为10%<fw≤50%;强水淹层含水率范围为fw>50%。

符号注释:

fw——含水率,%;Kro,Krw——油水相相对渗透率,无因次;R——相关系数,无因次;Ror——残余油饱和度时的储集层电阻率,Ω·m;Rt——含水饱和度为Sw时的储集层电阻率,Ω·m;Rvis——油水黏度比,无因次;Rw1,Rw2——原始地层水、注入水电阻率,Ω·m;Rwz——混合溶液电阻率,Ω·m;Sor——残余油饱和度,%;Sw——含水饱和度,%;Swi——束缚水饱和度,%;*wS ——标准化含水饱和度,无因次;V1,V2——原始地层水、注入水体积,cm3。