留德学生跨文化行为能力培养的实践研究

姚颖莹

(浙江科技学院 中德学院,杭州 310023)

随着对外交流的日益扩大和深入,跨文化能力的培养成为学术界特别是外语界的一大热门议题。胡文仲[1]认为跨文化能力即跨文化交际能力,包含认知、感情(态度)和行为3个层面。顾晓乐[2]进一步从态度、知识和技能3个维度,提出了跨文化交际能力培养的理论和实践模型。颜静兰[3]、邢雅琴[4]、索格飞等[5]将跨文化能力作为一个整体进行论述。也有一些研究者从某一角度出发进行探讨,例如:从认知的角度,傅蜜蜜[6]探讨了目的语国情知识融合教育及跨文化认知的重要性,刘秀娟[7]探析了高校外语教学中跨文化交际知识导入的途径;王松等[8]从感情的角度,提出以培养跨文化意识为导向的跨文化教学方法;张丽娜[9]和边超[10]从实证的角度研究了在德工作的中国实习生和中国员工的跨文化行为能力。总体而言,国内从行为角度探讨高校如何进行跨文化行为能力培养的文献不多。因此,笔者采用德国柏林教学模式,分析教学因素并构建培养模块,通过教学实践研究及培养效果评估,力求有针对性地提高中德联合培养项目学生的跨文化行为能力。

1 跨文化行为能力

跨文化行为能力包括自我能力、社会能力和文化能力3个方面。自我能力,即发现自己的优势和弱势,特别是发现所处的社会和文化环境的能力,并且在行为过程中构建自信心和自主性的能力;社会能力,即与他人共处、宽容行事并解决纷争的能力;文化能力,即获取本国文化及他国文化,将两者结合起来并有针对性地运用到实践中的能力[11]。

浙江科技学院自2000年开始实施中德联合培养本科生项目(简称“2+3”项目)。通过这个项目,每年有80名左右的学生成功跨出国门赴德留学。在“2+3”项目最初的培养方案中,德语教学和基础专业教学是两大重点。笔者利用2014年2月—2015年2月在德国汉诺威应用科学大学访问的机会,约访了30余名在德学习的“2+3”项目学生。通过访谈发现,学生在国内的学习中已经积累了一定的德国国情知识,语言方面已经达到了德国高校的入学考试要求,也从各种渠道了解到中德文化之间的差异。然而,他们在德国交际时却困难重重:不知道如何跟德国教授沟通,不能与德国学生合作完成项目工作,甚至在日常生活中与房东也无法建立友好的关系。他们将这一切的根源归结为文化差异,却不懂得积极主动地解决问题。有些学生选择了自我封闭,除了和少数中国同学交往外,教室、宿舍两点一线地生活着。久而久之,他们孤独、茫然,倍感压力。有些学生甚至因无法适应而辍学回国。不难看出,跨文化行为能力的欠缺,对留学生的学习生活极为不利。因此,如何在学生出国前提高其跨文化行为能力,显得尤为重要。

2 德国柏林教学模式

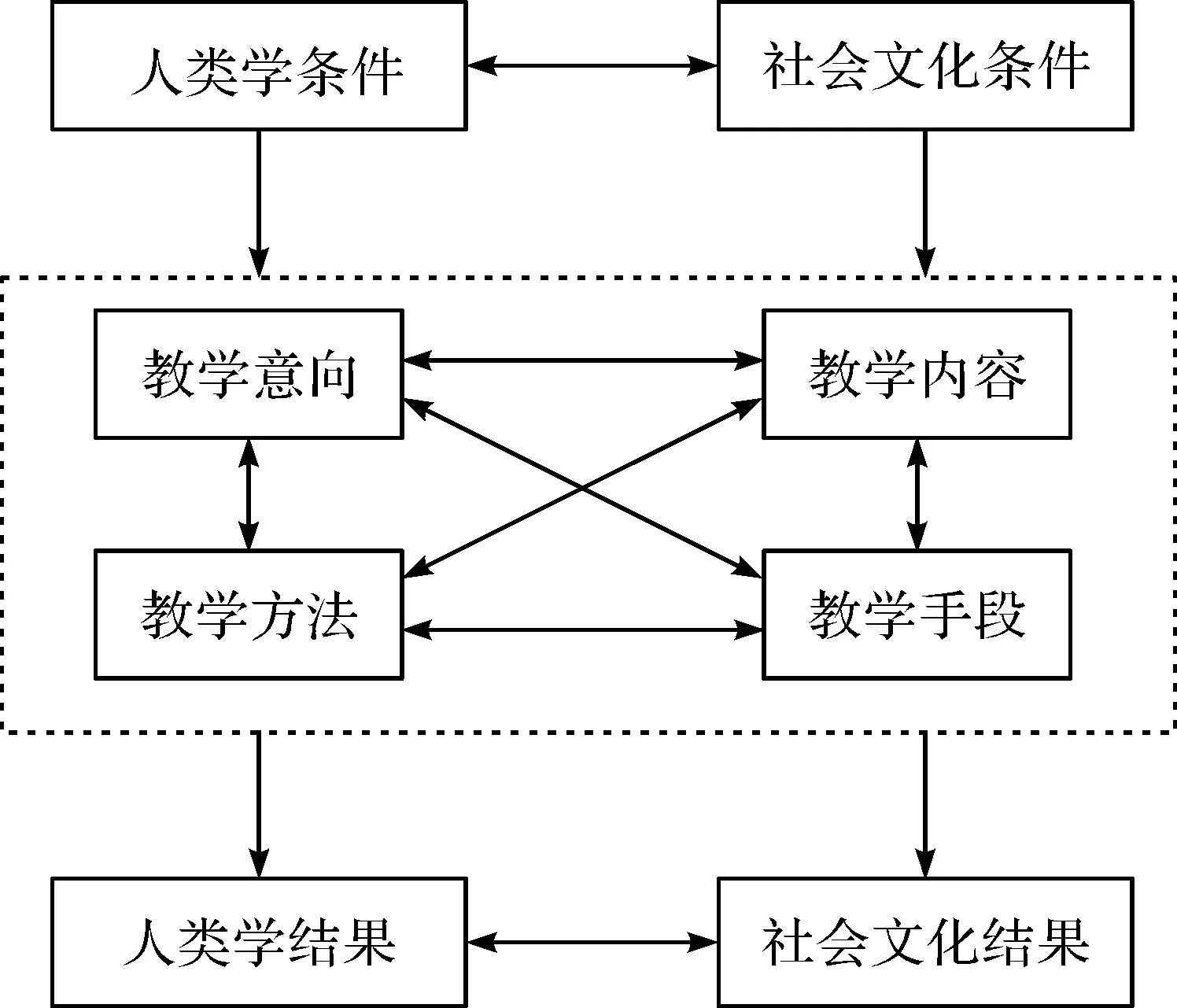

图1 柏林教学模式的结构图Fig.1 Structural chart of Berlin pedagogy mode

柏林教学派以保罗·海曼(Paul Heimann)、沃尔夫冈·舒尔茨(Wolfgang Schulz)、冈特·奥托(Gunter Otto)为代表人物。该学派客观且系统地分析教学过程,总结出影响教学过程的六大基本因素,并制定了柏林教学模式[12],如图1[13]38所示。柏林教学模式充分重视学习的科学规律,重视学生和学生群的个性及特点,是德国比较有影响力的教学论流派之一。采用柏林教学模式培养“2+3”项目学生的跨文化行为能力,是充分考虑到人类学和社会文化条件这些先决条件在培养模式中的重要作用。因此,教师应根据学生的特点和教学的客观情况,来确定并调整跨文化行为能力培养的具体教学意向、教学内容、教学方法和教学手段。同时,教学的顺利开展也必定会对人类学和社会文化条件产生反馈作用。通过教学的实施,从行为角度循序渐进地培养并提高学生的跨文化行为能力。

3 教学实践

在2017—2018学年,笔者承担了2016级“2+3”项目德语教学工作,教学班由电气工程和土木工程专业的“2+3”项目学生组成,在学年第二学期的后半期进行了跨文化行为能力培养的教学试点。在这个阶段,学生们已经完成了出国专业选拔考试和德福考试,德语教学任务正常化。而学生出国时间临近,其跨文化行为能力培养显得尤为重要。笔者在深入研究柏林教学模式后,分析了实施跨文化行为能力培养的人类学条件和社会文化条件,并在此基础上确定了跨文化行为能力培养的教学意向、教学内容、教学方法和教学手段。

3.1 人类学条件

教师与学生的特点构成了教学的人类学条件,具体指两者的教学与学习能力、经历与家庭背景、知识结构、学习动机、职业需求等[13]39。从学生方面看,该教学班共22名学生,学习德语近千小时,德语水平在B2~C1之间,能使用德语进行一定主题的自由交流;大部分学生即将在4个月后赴德继续深造,其他暂未符合出国条件的学生也有很强烈的出国意愿;在日常学习生活或暑期德国游学中与德语母语者有一定程度的接触,对德国文化有浓厚的兴趣,但对德国文化缺乏深入的了解。从教师方面看,笔者曾兼职担任学院外事秘书一职,与德国外教和留学生有密切的工作联系;曾赴德担任一年以上的交换教师,在长年的对德交流中,积累了较强的跨文化行为能力;也曾担任德语专业跨文化交际课程的主讲教师,在跨文化教学中有一定的教学经验;已在该教学班从教一年半以上,师生关系融洽,课堂互动多,教学气氛活跃,课后师生经常会谈心,就生活和学习等多方面展开交流。

3.2 社会文化条件

社会文化条件具体指由不同生活环境、年龄、性别与宗教信仰的学生组成的班级,以及学校的师资、设备和学校的有关章程等[13]39。从学生方面看,该教学班学生出生于1997—1998年,均来自浙江省,家庭条件大部分都良好,多名学生曾有过国外短期旅游的经历,只有1名学生申请了贫困生补助;按性别分,6名女生,16名男生,按专业分,7名电气工程专业学生,15名土木工程专业学生;均属于“2+3”项目学生。从学校方面看,学校为“2+3”项目学生提供有活动桌椅的小教室;聘请德籍教师承担部分德语教学;由于学校具备较深厚的中德合作办学历史和规模,每年都有十几名德国留学生,学院定期举办德语角活动,学生有机会接触德国人及其文化;学校还有大量来自非洲和亚欧等地区的留学生,有着浓厚的多元文化交流氛围。

3.3 教学意向

教学意向即教学目标。本模块从教学实际出发,通过采访、讨论、游戏等一系列让学生亲身体验的实践活动,让学生在文化比较中提高对他国文化的反思批判能力,以及在学习和生活中的跨文化行为能力。需说明的是,教师会根据学生的学习阶段和学习进度提出具体的教学要求,以实现教学意向。

3.4 教学内容

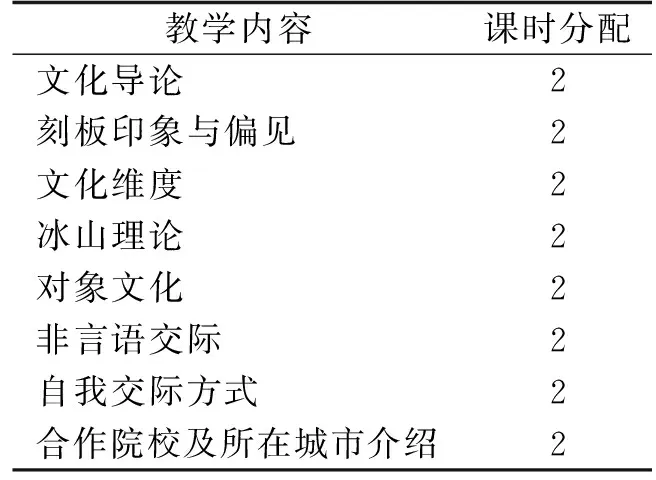

表1 教学内容与课时分配Table 1 Teaching contents and time allocation

根据柏林教学模式,本模块在选取教学内容时充分考虑到了教学内容的科学性、技术性和实用性。科学性体现在跨文化交际中的基本概念和理论方面,涉及学生对跨文化知识的理解;技术性体现在文化特性分析方面,使学生掌握对多元文化进行分析的技能;实用性则体现在与外国学生的各种实际互动环节。另外,教学内容的设计也始终围绕着培养目标,即通过理论和实践的结合来培养学生的跨文化行为能力。本模块共设计了16课时的教学内容(表1)。

3.5 教学方法

本着培养、提高学生跨文化行为能力的宗旨,本模块摒弃了教师一言堂的传统教学模式,将课堂时间尽可能多地还给学生。配合教学内容,采用了各种以行动为导向的教学方法,并将教室座次调整成圈子式,以便于学生间的讨论和团队合作。

3.5.1 口头报告

在导论部分,给学生分组并分别布置口头报告的主题。2~3名学生自愿组成一个小组,协同合作查阅资料、完成相应主题的任务,并在相应的课次展示小组成果。

3.5.2 小组讨论

每课次都分配一定时间的小组讨论。学生需要清楚地表达自己的观点,并且倾听其他小组成员的意见,在发生意见不一致的情况时,积极主动地与组内成员沟通。在讨论中积极思考问题,相互间能碰撞出新的思维。

3.5.3 绘 画

用绘画的艺术方式表现对事物的见解,这是跨文化教学中比较常用的教学方法。例如,在刻板印象与偏见这部分,笔者要求学生分组描绘一个国家的文化,再结合语言做介绍,这样能生动地表达出蕴含的某些文化元素。

3.5.4 游 戏

笔者参考或设计了很多有趣的互动游戏[14],例如在非言语交际这部分,将学生分成两大组,给他们布置各自的表演任务,用哑剧的方式,让学生在不同空间排练演示某个群体的交际方式;之后向另外一组学生展示,让其猜测表演组的交际方式。在游戏的过程中,学生不知不觉地模拟了现实的交际场景。

3.5.5 采 访

通过采访的方法可以在实际操作中帮助学生提高对文化的理解。在文化维度这部分,要求学生利用课后时间分组采访5~6个不同国家的留学生群体。之后,学生将采访内容做总结,在班级中以小组为单位进行口头汇报。采访留学生的过程也是明确本国文化、了解他国文化的实践过程。

3.6 教学手段

基于学生当前的语言水平,课堂上采用全德语的授课方式。教室采用普通多媒体教室,上课时能使用计算机、投影、音响等多媒体教学设备。相对于语音教室,普通多媒体教室座位间没有隔板,方便师生及学生之间的交流,座位可移动,同样也方便进行游戏及绘画等教学活动。另外,在互联网高度发达的今天,也可以通过慕课和“互联网+”等教学手段来提高学生的学习积极性。

4 效果评估

在跨文化行为能力培养模块结束一个月后,教师以问卷调查的形式了解学生对该模块的评价,对模块做出阶段性评估[15]。从学生的问卷反馈来看,学生对该模块的教学总体是肯定的。学生认为,在集中教学的课时中,完全以跨文化主题为内容的强化教学,大大增强了其跨文化的意识。16课时的教学模块基本上都以学生为主体,在以行动为导向的教学过程中,学生虽然一开始是“被迫”接触留学生,了解他们的文化特点,但是,通过接触,他们的自信心有所提高,交际能力和范围也超出了课堂内布置的任务。遇到问题时,他们也不会习惯于退缩,会换位思考对方的立场,能更灵活地处理一些文化冲突。同时,他们认为,相比其他主题,选用跨文化主题进行德语教学,更贴近他们留学时的日常需求,在学习和讨论中潜移默化地提高了他们的语言运用能力,对德语语言的学习也大有裨益。但是,在问卷中也反映出不少批评的意见。主要体现在以下两方面。

1)作为“2+3”项目的学生,从学业一开始就面临跨文化交际的要求。在频繁地接触德国文化的过程中,学生遇到了大量的文化冲突,有些学生甚至因此而退缩,从而错失了学习交流的机会。同时,跨文化行为能力培养是一个动态的教学过程,在2年学习即将结束之际学习跨文化知识,这种临阵磨枪的训练不利于教学效果的最优化。

2)此次教学模块是作为德语教学内容的一部分来开展的,全程使用德语进行教学,但限于学生的语言水平,一些环节无法深入开展,学生对某些主题的认识有一定的局限性。如果能够独立于德语课程,以讲座或通识课的形式,用母语进行一定课时的前期学习,那么教学效果会有很大程度的提高。

尽管有一些不完全满意的地方,但学生们都对跨文化行为能力学习表示出了极大的兴趣。这一学习模块给他们打开了新的视角,甚至有学生提议,可以在全校范围内开展这样的跨文化行为能力课程,让不同国家的留学生参与进来,在多元文化的环境中更为有效地提高跨文化行为能力。

5 结 语

试点班学生在2018年9月赴德国合作院校深造,大半年后,笔者通过微信、邮件等方式对其进行了后期动态跟踪,在2019年寒假中笔者也约访了几位回国的学生。从目前情况来看,这些学生在接触异国文化时没有特别的不适感,他们会积极地与德国学生交往,努力地融入当地的学习和生活。学生坦言,在经过跨文化行为能力训练之后,对文化震荡更为容易接受,会调整自己去适应新环境的要求。当然,不容忽视的是,学生留德时间尚短,跨文化适应的最初“蜜月期”还没有完全过去。因此,跨文化能力培养的实际效果还有待进一步认证。后期,笔者会进一步根据教学效果调整培养方案,并在“2+3”项目学生中普及跨文化行为能力课程,以切实提高学生的跨文化行为能力。