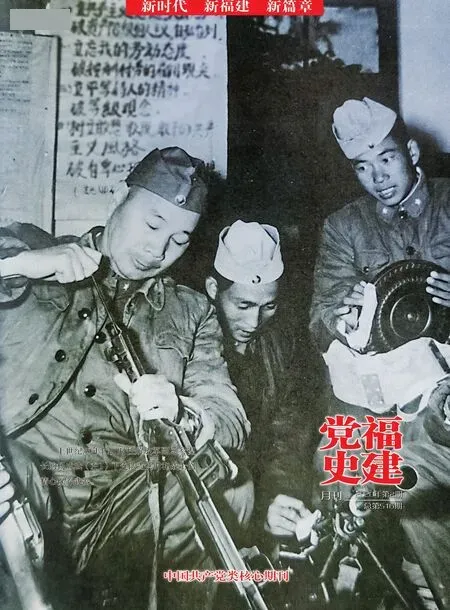

科学女杰谢希德的灿烂人生(二)

沈飞德

三、烛光闪亮,走进复旦校园

谢希德和曹天钦从北京探亲回到上海,很快落实了各自的工作单位。曹天钦被中国科学院生理生化所(今上海生物化学研究所)聘为副研究员,参加筹建实验室并展开对肌肉蛋白质、胶原蛋白质、神经系统蛋白质等项目的研究工作。谢希德被聘到上海交通大学物理系执教,由于全国高等院校院系调整,她便随周同庆教授一起到复旦大学物理系执教,被聘为讲师,从此开始了她在复旦大学漫长的教学生涯,物理系和数学系的讲台上出现了一位身材矮小却不知疲倦的青年女教师。

当时复旦大学物理系面临师资力量薄弱、教材不全又需要开设许多新课程的困难。谢希德在美国已从事了一段时间的半导体研究,但她此时感到个人的科研固然重要,但祖国的科学事业正在起步阶段,科研领域中一块块空白亟待去填补,眼前的当务之急是需要一大批科学新人,自己决不能计较个人得失,而应当把精力用于教书育人。所以,她欣然挑起了一般人不大愿意承担的基础课教学的重担,并全力以赴地工作。当她第一天走上新中国大学的讲台,面对50多位青春焕发的学生整齐地起立向她致敬时,她激动万分,更坚定了要为新中国科学事业培养优秀人才的决心。

谢希德严肃认真的教学态度,谦逊好学的品格,诲人不倦的精神,以及深厚广博的学识,都令她的学生们终身难忘。在学生的印象中,谢老师上课时善于组织课程内容,切合学生实际,由浅入深,信息量大,条理清晰,语言流畅,学生们深得教益。现在我国物理学界的许多科技骨干,包括好几位中科院院士都是她当年的门生。

谢希德教学从不满足于一般的教材,而是花费大量精力亲自编写讲义,吸纳现代物理学的最新成就,使学生们在初学时期就眼界开阔,逐步熟悉物理学的国际动态。此外,她在上课之前就把讲义发给学生,使学生不必因忙于记笔记而忽略最关键的地方。为了能聚神会神地讲课,又能观察学生的反应,她讲课既不照本宣科,也不看讲义,而是在备课时就花功夫把内容记下来。即使这样,她仍担心学生们不一定都满意她的讲课,经常虚心地征求大家的意见,不断改进教学方式方法。从1952年到1956年,她先后开设了普通物理的光学、力学、理论力学、量子力学和固体物理等七八门课程。

谢希德虽全身心投入教学,但她并没忘记科研。她一边教学,一边利用在美国从事半导体研究的基础,准备在国内开展这方面的研究。1954年,她与方俊鑫等同志负责筹建了固体物理教研室,成为我国固体物理研究的拓荒者之一。复旦大学比原计划提前两年,于1955年就开设了固体物理专门化,致力于半导体物理的发展。

1956年5月,谢希德和曹天钦不约而同地在同一天被各自所在的党支部接收为中国共产党的预备党员,生活上的伴侣又成为立志要为无产阶级事业奋斗终生的亲密战友和同志。对于当年成为一名光荣的党员,她在《一段珍贵的回忆——献给中国共产党成立七十五周年》一文中依旧满怀激动地回忆道:“当天我恨不得要立刻飞回家。到家后我们交流了各自支部大会的情况,对我们所提的意见。我们都感到很兴奋,认为能被接纳为无产阶级先锋队的一员,感到很光荣。”[1]她还始终牢记自己的誓言:“一个共产党员,一个科学工作者,只要心脏还在跳动,就要战斗,就要为党的科学事业奋斗不息。”[2]

谢希德是我国半导体物理学的开拓者之一,美国人称她为“中国半导体科学之母”。她在教学的同时,逐渐开始为建立新中国的半导体事业做准备。1955年,根据国家12年科学发展规划,半导体被列为国家重点科研项目。为了尽快培养一批半导体专门人才,教育部决定将北京大学、复旦大学、南京大学、吉林大学和厦门大学等五校半导体专门化的师生,于1956年秋集中到北京大学,办一个五校联合的半导体专门化组,由北京大学物理系固体教研室主任黄昆教授任主任,谢希德任副主任。

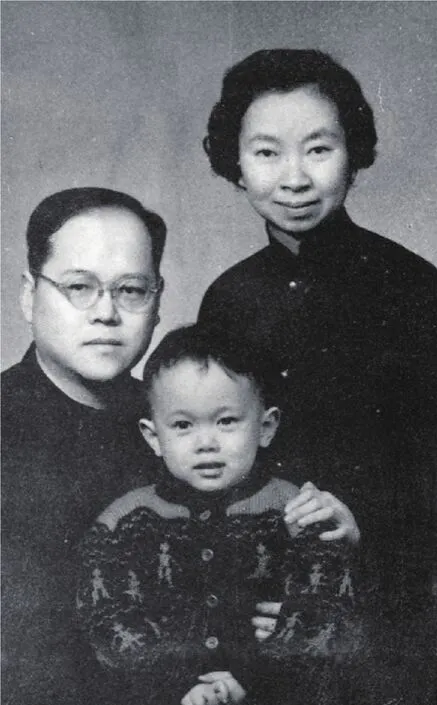

1956年夏,谢希德赴北京大学工作前与儿子合影。

谢希德接到通知,兴奋至极。然而,当时她的儿子出生才5个月,面对家庭和事业的抉择,她深感肩负重任,懂得祖国的科学事业高于一切,因此,她没有丝毫犹豫。尽管她清楚丈夫曹天钦也承担重要的科研工作,但她相信丈夫会全力支持她的抉择,她不无歉疚地对丈夫说:“我走了,你又做爸爸又做妈妈吧。”

1956年8月下旬的一天下午,谢希德便告别丈夫和儿子,踏上了新的征途。

谢希德在北京大学工作了将近两年,她与黄昆教授通力合作,担当起培养中国第一代半导体物理学学生和研究人员的重任。为培养一大批半导体科技骨干人才,她夜以继日地工作。白天,不会骑自行车的谢希德不辞辛苦地从宿舍奔往几里外的教室,又匆匆赶往距离更远的另一个教室。夜深人静,她的宿舍依然灯火通明,她不知疲倦地翻译国外文献,起草讲稿,同教员们一道研究教学方案,进行业务辅导。那年她开始招收我国的第一批副博士研究生。她到北大后,原在复旦大学指导的两位研究生也应召来到北大专门化组。为了让这两位研究生继续完成学业,她在操劳忙碌的工作之余,仍决定安排每周二下午作为师生教学讨论的时间。她依旧保持着在复旦大学时认真、严格的态度,令学生们备受感动。

谢希德十分重视教材的编写。她到北大后,便筹划与黄昆教授合编《半导体物理学》一书。他们和其他同事一起,先后开设了固体物理、半导体物理、半导体材料、晶体管电路、半导体器件等全面的半导体专业课程。她白天要为专门化组学生上课,还要查找写《半导体物理学》的有关资料,只有到了晚上才能静心的写作。在那段日子里,她把主要精力倾注于《半导体物理学》的写作。1958年秋,她与黄昆教授合编的专著《半导体物理学》由科学出版社出版。这是一本在当时国际上学术水平很高的权威性著作,也是很长一段时期我国半导体物理专业学生和研究人员必读的教材。我国上世纪50年代后期培养出来的一批批半导体专业人才,都曾熟读这本书。

谢希德等人经过近两年辛勤的耕耘,终于收获了丰硕的成果。北大联合半导体物理专门化组培养出我国第一代半导体专门人才200多名,他们奔赴我国第一批半导体教学和科研单位以及生产第一线,为祖国的半导体生产作出了卓越的贡献。而且,全国许多高校随后纷纷成立起半导体专业,还建立了研究所及生产半导体材料及器件的车间,使我国半导体学科和半导体技术很快独立自主地发展起来。近代物理学的一项最新成就奇迹般地在我国广泛普及,连中小学生也开始学着装配半导体收音机了。

1963年,谢希德在爱子即将上学时全家留影。

由于谢希德患有胆结石要开刀,不得不于1958年5月提前回沪。之后她被任命为复旦大学物理系固体物理教研室主任,并立即着手组建以半导体为主的固体物理专门化组。不久,复旦大学党委研究决定,派谢希德参加创建由中国科学院和复旦大学联合主办的上海技术物理研究所,培养我国固体物理专门人才,她担任副所长直至1966年。

在上海技术物理研究所建所之初,谢希德带领20多名物理系三年级、四年级的学生和几名大学刚毕业或毕业不久的青年教师,白手起家,开始了半导体材料、器件,包括低温和高压下的半导体物理,以及固体物理的其他相关科学和应用的课题研究。为了使上海技术物理研究所有足够的人才开展科研工作,她又于1959年领导创办了上海技术物理学校,吸收上海同济中学两个班级的毕业班学生入学培训,学习半导体科学技术的基本知识,毕业后分配到所参加实验室工作。

谢希德在创建上海技术物理研究所过程中,除了坚持研究课题设置要面向国家科学技术发展需要和紧跟国际科学发展脉搏外,始终抓住人才培养这一核心环节。对提前毕业参加研究工作的大学三、四年级学生和技术物理学校的优秀毕业生,她安排他们修完大学本科课程;对其中少数人,她就像培养在职研究生那样,还安排他们修完由她主讲的研究生课程,并具体指导其研究工作。所里有七八位原来从事电子学课题研究的青年研究人员,因在前两年繁忙的工作中忽略了补修基础课程,她便于1960年末、1961年初的寒冬季节里,利用学校寒假的机会,采用集中强化的方法,亲自为他们补修大学四、五年级的核心课程。其中半导体物理,她接连讲了6个上午,每次讲课3个半到4个小时,在一周内为他们速成讲完了半导体物理课程。

谢希德为上海技术物理研究所的创建倾注了大量心血,功不可没。早在上世纪60年代初,该所已经开始承担国家重点研究项目,包括基础研究项目的固体能谱课题和应用研究项目的红外遥测装置,并在1963年中国物理学会大会上报告研究成果,在国内研究机构中崭露头角。1985年8月,上海技术物理研究所物理研究室组建为中国科学院红外物理开放实验室,并于1989年成为国家重点实验室。谢希德一直担任实验室学术委员会委员,并坚持参加每一届每一次学术委员会会议。

谢希德在复旦大学还有极其繁重的教学和科研工作,她就靠夜以继日的工作来实现兼顾,以致因过分劳累辛苦而病倒在课堂上,经医生诊断为植物神经性早搏,但她却不以为然,依旧勤奋地工作。

1962年9月,谢希德在教学、科研中又取得新的成绩,被晋升为教授。

上世纪60年代初,谢希德所在的复旦大学物理系固体物理研究室改名为半导体教研室。为了给学生们介绍更多的固体物理的基础知识和科研成果,她与方俊教授合作编写了《固体物理》(上、下册)一书,分别于1962年和1963年问世。上世纪80年代,这本书重新修订,谢希德增写了《非晶态物质》一章,1985年被国家教委评为优秀教材。

1962年2月,谢希德与黄昆教授在广州召开的国家科学研究规划会议上,联名建议在我国及时开展固体能谱研究。这项基础理论的研究将直接关系到新材料的开发应用,所以他们的建议经审核,很快被正式列入国家重点科研项目中,后由政府拨款,先后在北京大学、复旦大学、南京大学筹建起实验室。谢希德率领大家积极开展固体能谱研究,可惜这个项目由于“文革”而不幸夭折。1966年7月,在北京召开的亚非科学讨论会上,她提交了《半导体能带计算》的论文,向国外学者汇报了用我国自己的电子计算机计算半导体能带的初步成果。

1966年1月,谢希德作为中国固体物理代表团团长,率团赴英国出席在曼彻斯特召开的英国物理学会固体物理学术会议。回国后,她继续筹建现代化实验装置,开展固体能谱的研究,但不久后爆发的“文革”,彻底打破了她精心准备的科研计划。

1966年“文革”伊始,谢希德领导的固体能谱研究被批判为推行修正主义路线,她被戴上“反动学术权威”的帽子,种种莫须有的“罪行”令她有口难辩。

祸不单行。这年10月,谢希德被确诊为乳腺癌。由于病情发现得早,她手术后恢复得比较好。可她才休养了两个月,就被迫每天挤公共汽车到学校参加“运动”。在所谓“清理阶级队伍”的旗号下,她被诬陷为有“美国特务”“英国特务”以及“中统特务”的嫌疑,被留住学校接受审查。其时,她家被抄,儿子成了“狗崽子”,家中的保姆又因受牵连而自杀。1968年12月,谢希德和丈夫曹天钦一样,被正式隔离审查,关进了“牛棚”,家中只剩下年幼的儿子。夫离子别,一个完整的家庭支离破碎。她面对混乱年月的倒行逆施,丝毫没有失去对党对祖国的信任,认为这不是党的方针,对前来看望她的儿子说:“要相信群众,相信党,爸爸妈妈没有做对不起国家和人民的事。问题总会搞清楚的。”

谢希德身处与世隔绝的“牛棚”,失去了从事教学和科研的权利。1969年底,谢希德戴着“帽子”走出“牛棚”,可以回家了,但不久又被送到农村劳动。回到学校后,她被要求只能做清扫物理楼女厕所的体力劳动。她身材瘦弱,腿脚行走不便,可她每天都是最早到校,提着沉重的拖把,爬上一层又一层楼梯,打上一桶又一桶水,汗流浃背地打扫楼道和厕所。后来癌症第二次向谢希德悄悄袭来,她的右腋下又有一个小肿块出现,经切片后发现有癌细胞,医生决定用放射治疗再辅以化疗。她开始了第二次放疗和化疗。直到1972年,曹天钦从“牛棚”回家后,才知道妻子癌症又复发过。

1972年,谢希德的“审查”以“事出有因,查无实据”而被“挂起来”,她被允许给“工农兵学员”上课了。第二年,她的党组织生活得到恢复,还允许搞点业务了。为了追回失去的时间,她拖着虚弱的身体,以极大的热情,收集、研究半导体物理和器件发展动态的有关资料。当时很少有人问津的上海外文书店,几乎每个周未都可以看到她和丈夫的身影,他们成了上海外文书店的常客,不是去购买最新的专业杂志和参考书,就是去订阅即将出版的新书和新杂志。在他们忙不过来时,儿子惟正就成了他们的采购员。那几年中,谢希德和曹天钦在外文书店买的书有数千本之多。谢希德将有关国外半导体物理和集成电路方面的资料,编写新的半导体讲义,又结合教学编写了《半导体集成电路的物理基础》,同时又开展半导体表面钝化和半导体电荷耦合器研究。每一页讲义,她都是自已在家用打字机打印的。她儿子有时看到妈妈既准备讲义又要打字,时间来不及,就会主动帮她打一些文章。

1982年谢希德在复旦大学物理楼办公室

1976年初,正在北京出差搞采购的谢希德发现癌症第三次侵入了她的肌体。根据医生的建议,她开始了第三次和癌症的较量。深度的X线照射,加上大剂量的化疗,带来强烈的生理反应。但她以坚强的意志与病魔抗争,带病阅读文献资料,对学生进行业务指导,对教师的译稿做认真的校译。谢希德虽然身患癌症,在政治上又遭到迫害,身心备受摧残,但她凭着对党和祖国的坚定信念,对科学事业的无限热爱,对家庭和美好生活的挚爱,勇敢而顽强地闯过了种种艰难险阻。

1976年10月,“四人帮”被粉碎后,谢希德迎来了科研的春天。她在未正式恢复工作前,就通过查阅分析大量专业文献和尽可能搜集到的最新资料,和许多物理学家一起敏锐地察觉到十几年来清洁半导体和金属表面及界面问题的发展已涉及到多门学科,一门介于表面物理、表面化学和材料科学之间的新兴边缘学科——表面科学已在形成之中。在固体物理学领域,她和同事们发现了表面物理这片有待开发的原始森林,它将可能对钢材的耐腐蚀、新能源的开发、新材料工业、半导体器件工艺的改造和催化等方面的发展产生举足轻重的影响。

1977年11月,在召开的全国自然科学规划会议上,谢希德以令人信服的材料,提出了填补我国表面科学空白,及时发展表面科学的合理建议,立即得到了与会科学家的一致赞赏,也得到国家科委和高教部的支持。返校后,她立即着手筹建以表面物理为研究重点的复旦大学现代物理研究所。在她的积极推动下,我国表面物理学的两个研究中心分别在中国科学院物理研究所和复旦大学建立了起来,其他许多单位也开展了这方面的研究,国内表面科学的研究由此渐成规模。特别令人敬佩的是她在短短的时间内,在复旦大学原有物理系和核科学系的基础上,建立了8个研究室。1982年,美国著名物理学家科恩(Walter Kohn)教授来华讲学,回国后评论说:“谢希德教授作出了明智的选择,在复旦大学开展表面物理的研究。”[3]

谢希德在科学研究中表现出了非凡的发展思维、发展远见和始终一贯的发展勇气。她不仅是我国表面物理研究的积极倡导者、组织者,而且是这门学科研究卓有成就的实践者。她把过去写的《群论及其在固体中的应用》讲义,请同事协助整理成书出版。她还编写了《表面物理》有关讲义,并与同事们一起撰写了大量学术论文。

复旦大学的表面物理实验室经过10多年的努力,建立了比较扎实的理论与实验基础,经国家计委组织专家评审,于1990年确定该实验室为应用表现物理国家重点实验室。国际表面物理权威斯班塞(W·D·Spicos)对这个实验室群体给予极高的评价:“它是中国凝聚态物理方面的杰出中心,而且有潜力发展成为国际上的杰出中心。”[4]谢希德和她直接领导的复旦大学表面物理实验室理论组在“半导体表面电子态理论”“镍硅化合和硅界面理论研究”“金属在半导体表面吸咐及金属与半导体界面电子特性研究”和“量子器件与异质结构电子性质的理论研究”方面都取得了出色的成果,获得国家教委科学进步二等奖4项。

谢希德作为我国表面物理学的先驱者和奠基人之一,从一开始就在确定实验室一系列科研项目的同时,把培养一批出色的青年科技人才作为自己的努力目标。多年后,以侯晓远、金晓峰、黄大鸣、资剑等为代表的青年群体,在表面物理这一领域多有建树,成为科研骨干。

(未完待续)

注释:

[1]上海市政协文史资料委员会编:《师表——谢希德纪念集》,《上海文史资料选辑》2000年第2期,第93页。

[2]谢希德:《五星红旗唤我回国》,《解放日报》1999年9月1日。

[3][4]王增藩:《科学巨匠——谢希德》,河北教育出版社2001年1月版,第115—116页。