EBANO油田裂缝-孔隙型灰岩稠油油藏特征及油气富集规律

王希贤

(中国石化集团 国际石油工程公司 墨西哥子公司,北京 100728)

EBANO油田是墨西哥历史上的第一个油田,至今已有116年的开发历史,是墨西哥石油工业的摇篮。EBANO油田属于浅层裂缝-孔隙型泥质灰岩稠油油藏。国内外学者对裂缝型碳酸盐岩油气藏开发研究较多[1-8],在裂缝识别与预测[9-10]、裂缝建模[11-13]、裂缝型油藏渗流机理及有效开发对策方面[14-20]都形成了较为成熟的技术方法,推动了裂缝性油藏开发的长足进步。但EBANO油田非均质性强,进入产量递减阶段后由于地质特征和油气富集规律不明,导致油田开发缺乏决策部署依据,稳产难度极大。

本文综合岩心、测井、地震、动态等多方面数据,对EBANO油田的地层、构造、储层等地质特征开展研究,在此基础上,分析产能控制因素,明确高产富集规律及选区原则,实现井位部署由北部高构造向南部低构造的战略转移,平均初产是前期井的2.1倍,开发效果明显改善,为该油田的后续开发和国内外同类型油田开发提供借鉴。

1 油田概况

EBANO油田位于墨西哥合众国东部,墨西哥湾西岸中部,AMAULIPAS省、SAN LUIS POTOSI省及VERACRUZ省交界处。构造位置上属于Tampico-Misantla盆地Tamaulipas隆起带,工区面积1 584 km2(图1)。

该油田主要目的层为白垩系灰岩地层,埋深在400~750 m,属浅层裂缝-孔隙型泥质灰岩普通稠油油藏。原始地层压力为6.9 MPa,泡点压力为3.86 MPa,油平均密度为0.98~1 g/cm3,地面原油粘度平均为45 000 mPa·s,体积系数为1.07,气油比为20 m3/m3,总矿化度一般为(3~5)×10-2。

该油田于1901年发现,1903年投入开发,可分为两个开发阶段:第一阶段(1903—2008年)为直井开发阶段。产层为上白垩统Ksf层,累积投产359口井,油井产量在1927年达到峰值,之后进入递减阶段。该阶段油井以无水采油为主,1982年开始油田产水快速上升,截止到2008年,含水率约40%。第二阶段(2008年至今)为水平井开发阶段。产层为上白垩统Ksf和Kan,该阶段在油田北部大强度钻水平井,累积投产188口,投产井改变了油田产量递减的趋势,有效控制了含水上升,但平均日产油仅6.16 m3/d,经济效益差。

2 油藏地质特征

2.1 地层特征

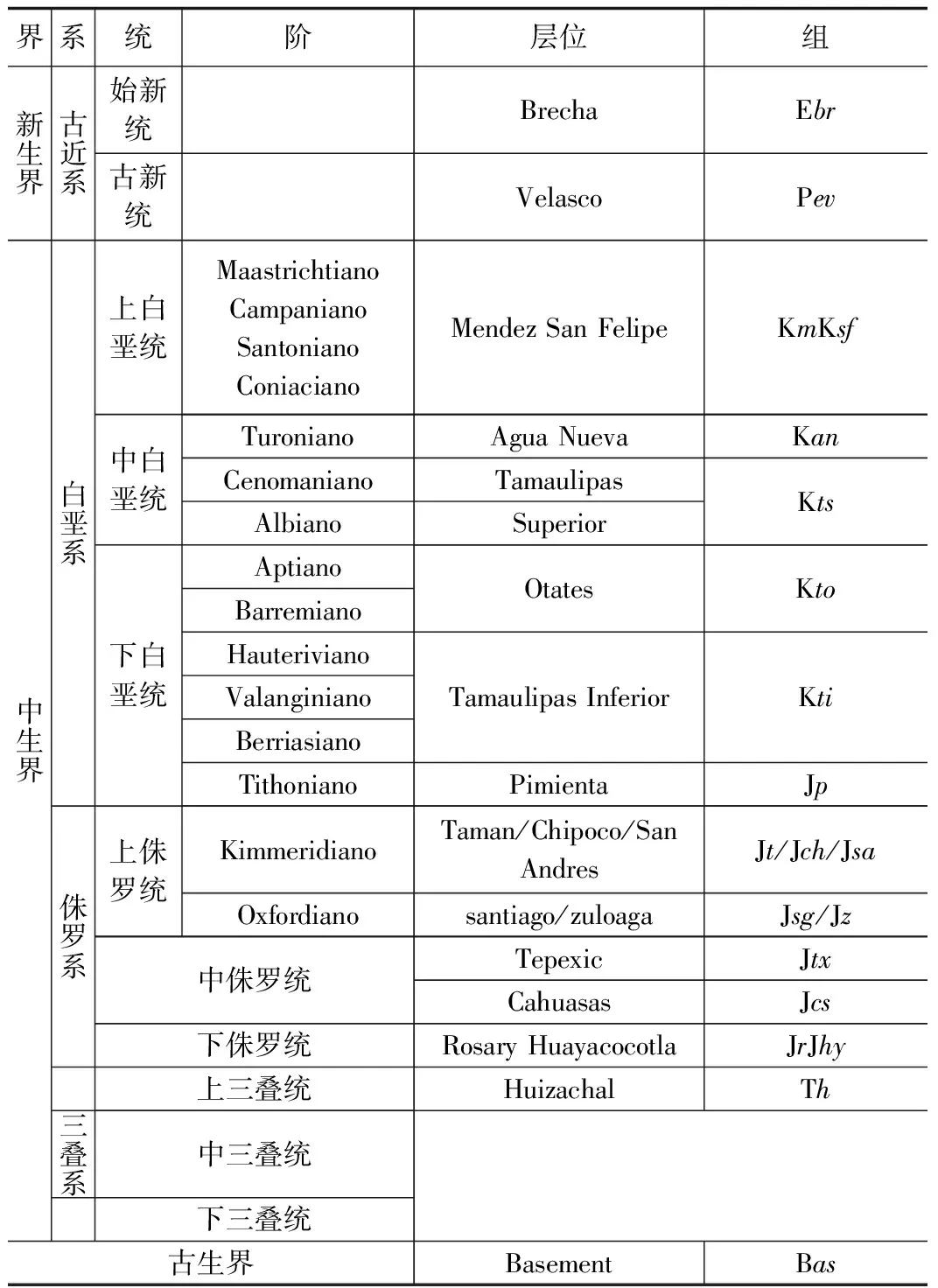

钻井揭示EBANO油田地层自下至上有古生界、中生界(包括三叠系Huizachal组(Th)、侏罗系、白垩系)及新生界。

地层演化可以分为3个主要阶段:①晚三叠世至侏罗纪中期,在结晶基底上沉积红色的陆相Huizachal地层,进入侏罗纪早、中期,开始沉积陆相和海相两种沉积物,代表地层有早侏罗世的Huayacocotla(Jhy),Rosario(Jry) ,Cahuasas(Jcs)和中侏罗世末期的Tepexic地层,后者完全是海洋沉积,由早期海侵的碳酸盐和硅质碎屑岩组合;②侏罗纪晚期,工区范围内地势沉降,海水面积逐渐扩大蔓延,工区较大范围内沉积了的上侏罗统Kimmeridgiano阶,仅工区东部Salinas_101和Caracol_101井一狭长地带有基底出露,至Tithoniano阶的Pimienta组沉积时期海水面积进一步扩大,覆盖全区,发育沉积了上侏罗统有机质极其丰富的灰岩地层,为墨西哥湾油区主要的生油岩Pimienta地层;③白垩纪,基底继续沉降,海侵范围逐步扩大,古海水基本覆盖全区并且逐渐加深,连续沉积了白垩纪的一系列泥灰岩地层,各层组地层沉积厚度在区域上也逐渐趋于稳定,白垩系共发育3套储层(表1):上白垩统(Ksf和Kan)、中白垩统(Kts)和下白垩统(Kti)。

上白垩统Ksf(San Felipe)和Kan(Agua Nuava)为工区的主要储集层。Kmendez地层为区域盖层,这套地层岩性含灰质和火山碎屑质泥岩致密,区域上分布非常稳定,上覆于Ksf和Kan裂缝油气藏的上部,作为良好的盖层对Ksf和Kan裂缝油气藏的形成起着决定性的作用。

在区域层序地层格架的约束下,利用岩心、钻井、测井和地震等资料,按照旋回分级控制原则对EBANO油田主力层Ksf和Kan进行了划分对比。结果显示,两套地层全区分布,厚度稳定,Ksf厚度在150 m左右,Kan平均厚度在180 m左右(图2)。这主要同本区构造运动相关,侏罗纪构造运动复杂,受断裂、剥蚀影响,地层厚度横向变化大,而白垩纪构造运动相对稳定,地层厚度稳定。层位划分为构造、储层、储量、油藏潜力及其井位部署研究奠定地质基础。

2.2 断裂特征

EBANO油田断裂系统受区域构造运动的挤压应力作用影响,发育大量北东-南西向断层,研究区为一近南北走向的背斜构造,断裂发育,呈现北北东向或近南北向展布特征。区域南、北部断裂发育特征明显不同,北部断裂级别小,纵向上表现为断距小、切割层位相对少,平面上表现为延伸距离短;南部断裂级别大,纵向上表现为断距大、切割层位多深入基底,平面上表现为延伸距离长(图2)。

表1 EBANO油田地层发育简表Table 1 Summary of the formations in the EBANO oilfield

储层裂缝以高角度构造缝为主。根据岩心观察的统计结果,裂缝密度为0.2~0.8条/m,裂缝多数是半开启的,占74%;部分是开启的,开启裂缝占22%;少数是封闭的,完全充填封闭的裂缝占4%。裂缝走向为近南北向,与断层走向平行,封闭裂缝中的充填物为方解石。裂缝开度0.2~0.6 mm。裂缝发育受控于构造运动,是基底构造运动导致断层附近上覆地层构造变形产生的,裂缝内均含油(图3),是主要储集空间之一。

2.3 基岩特征

Ksf和Kan两套主力含油储层沉积环境为海相陆棚边缘斜坡沉积,水深在500~1 000 m,为相对静水环境沉积。扫描电镜资料显示,Ksf层基质孔隙类型主要有生物体腔孔、铸模孔、溶蚀孔;Kan层储集空间主要为生物体腔孔、铸模孔。其中,颗粒较粗的粒泥灰岩粒间溶蚀孔及生物体腔孔为有效储集空间。矿物成分包括石英、长石、钠长石、伊利石/蒙脱石、高岭石、石盐、片钠铝石(片钠铝石的出现表明该区曾发生了大量的CO2运移)、硅灰石以及方解石,颗石藻和管孔藻很常见,孔喉直径在1~6 μm的微孔隙非常发育。菱铁矿集合体、黄铁矿、方解石晶体、假六边形高岭石和石英等矿物充填在微孔隙中。Kan层孔喉半径小于1.5 μm左右,可看出钙质超微化石Cn (颗石藻)分布及微孔隙发育(图4)。

图2 EBANO油田断裂分布Fig.2 A map showing the fault distribution in the EBANO oilfield

图3 EBANO油田SCL380井Kan组岩心照片Fig.3 A photograph showing the cores of the Kan Formation in Well SCL380,EBANO oilfield

岩心观察表明,基质普遍含油(图3),但非均质性强,在纵向和横向上都有明显变化。平面上断裂附近因裂缝发育使溶蚀作用加强,改善储层物性,基质储层含油性更好。纵向上,Kan层较Ksf层沉积时水动力强,粘土矿物含量少,粗颗粒成分多,基质发育较大孔隙,基质物性好,相应的含油性也更好。

3 油气富集与产能控制因素

综合地质研究及生产动态分析认为,断层、构造、裂缝是EBANO工区油气富集高产的主控因素,同一构造带内基质有效储层厚度对油井产能也有影响。

图4 EBANO油田Kan层扫描电镜照片Fig.4 Scanning electron micrographs of the Kan Formation in the EBANO oilfielda. Cacalilao-3001井,埋深527.4 m,伊利石/蒙脱石、高岭石、以及方解石等;b. Gulf-2A井,深932.7 m,钙质超微化石(颗石藻)分布及微孔隙发育

3.1 断层

含油气盆地的断裂构造是决定油气分布的重要因素。断层既能作为油气运移的通道,又能作为遮挡体形成断层圈闭,同时断层带周围裂缝的发育可改善致密储层的储集物性。

油气能否沿断层进行垂向和斜侧向的运移,还取决于断层的活动期与成藏期的配置关系。一般来说,在油气运移期已经停止活动的断层,特别是停止活动时间较长的断层,在多数情况下都有较好的封闭性,对油气运移起封堵作用;相反,在油气大规模运移期仍强烈活动的断层,一般来说在纵向上常常具有开启性,油气沿断裂深部向浅部运移,在浅层适当圈闭聚集成藏。油气沿断层向上运移的过程是间歇性的,当断层活动时,油气运移;当断层不活动时,油气沿断层的运移便受到限制。

EBANO油田主力烃源岩为上侏罗系地层,地质历史上存在两次油气生成运移高峰,第一次进入生油的高峰期是在始新世早期,第二次生油高峰期是在渐新世的晚期,并且一直延续到现在。工区内发育一系列深切入基底的断裂,并且与油气运移成藏期配置关系良好,侏罗纪—白垩纪持续活动,白垩纪期后趋于稳定,停止活动。油气沿深切断裂向上运移,至白垩系有利储集层后聚集成藏,形成下生上储的次生油藏;白垩系为低孔特低渗储层,油气横向主要沿裂缝运移,运移距离短,选择性充注在断层周边裂缝带及物性好的基质储层,在断裂带附近成藏。

油气运移的主要通道是断层和裂缝,断层的大小决定了油气运移的规模,裂缝的发育和分布决定了油气平面展布特征。

3.2 局部构造

EBANO油田西北部构造位置高,油藏埋藏浅,上覆盖层薄,保存条件差,距离白垩系与第三系剥蚀面近,遭受一定程度的大气淡水淋滤及氧化作用;此外,工区内白垩系油藏油源来源于深部地层,构造高部位油气运移距离长,在运移过程中生物降解、分异作用等都可使原油稠化,因此原油性质差,原油粘度高;向东南区随埋深增加,原油粘度逐渐变低。

南北原油粘度差异大导致产能差异大。南部原油粘度低(2.1×104mPa·s),油井平均单井初产高、高产井比例大:平均初产64.28 m3/d;55%大于15.9 m3/d;北部原油粘度高(1.2×105mPa·s),平均产能低、低产井比例较高:平均初产7.12 m3/d;仅有1.6%大于15.9 m3/d。

3.3 裂缝

裂缝既是有利的储集空间,也大大提高了油气渗流能力,控制油气富集高产。但在EBANO工区,裂缝在空间上的分布规律复杂,不同井区、不同深度、不同层位,裂缝发育程度均有差异,主要受花状断裂和岩性两点因素双重控制。

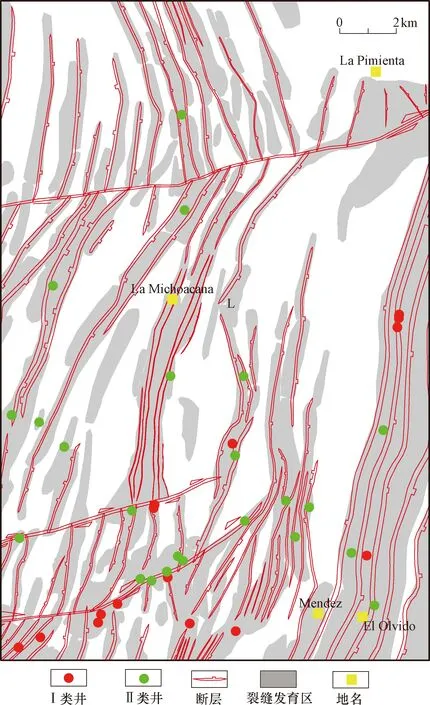

工区南部较北部花状断裂多,级别大,且泥质含量低,裂缝带更发育。油井生产特征也表明,初产、累产均较高Ⅰ类井主要分布在南部裂缝发育带;北中部油井钻遇储层的泥质含量相对较高、离散裂缝和微裂缝发育,Ⅰ类井较少,以初产、累产均相对较低的Ⅱ类油井为主(图5)。

图5 EBANO油田南北区断裂差异及其与Ⅰ类井、Ⅱ类井分布关系Fig.5 The fault pattern difference between the north and south,and its relationship with the distribution of Type Ⅰ and Type Ⅱ wells in the EBANO oilfield

3.4 基岩厚度

油气运移成藏过程中,选择性优先充注厚度大、离油源近的储层,同一构造带,厚度大、累产高。Internacional-11D井与Mexican_Gulf-49井对比,两口井构造位置相同,裂缝发育程度类似,同期投产,但Internacional-11D井基质有效储层厚度29 m,Mexican_Gulf-49井厚度6 m,尽管初期产能Internacional-11D井低于Mexican_Gulf-49井,只有46 bbl/d,但稳产时间近80年,累产304 MMbbls,远高于Mexican_Gulf-49井。

综合前述研究,EBANO油田高产富集规律可归结为“断层控成藏、构造控油性、裂缝和基岩厚度控产能”,即,断层控制成藏,断层周边裂缝带及物性好的基质储层充注好,油气富集。裂缝既是有利的储集空间,也大大提高了油气渗流能力,控制了油气富集高产,此外,同一构造带内基质储层厚度大油井产能大。

4 目标区优选及井位部署

依据油藏地质特征和油气高产富集规律研究,确定了EBANO油藏选区要满足4大原则:(1)断裂破碎的裂缝发育带;(2)井控程度低;(3)周边井具有较高产能;(4)目前含水率低。

基于这一认识,提出南部裂缝破碎、原油粘度低,是下一步开发井位部署的主要方向,建议井位部署由北部转向南部。

根据研究建议,2013—2015年,南部完钻井49口,平均初产是前期井的2.1倍,单井初产大于6 m3/d井比例由2013年前的69%提高到100%;生产6到5年后,至2019年9月单井年累计产量依然是前期井的1.8倍。

5 结论

1) EBANO油田油藏类型为裂缝-孔隙型灰岩稠油油藏,主力层为上白垩统Ksf和Kan层,Ksf厚度在150 m左右,Kan平均厚度在180 m左右。

2) 断裂系统受区域构造运动影响,南北差异大。北部断裂级别小、断距小、切割层位少、延伸距离短;南部断裂级别大、断距大、切割层位多、延伸距离长。

3) 储层储集空间主要为基质孔隙和裂缝。储层基质含油,但非均质性强。平面上,断裂附近含油性好;纵向上,Kan层含油性好。

4) 断层、构造、裂缝和基岩厚度是EBANO油田油气富集高产的主控因素。