艺术生产与消费时代

王凯 Wang Kai

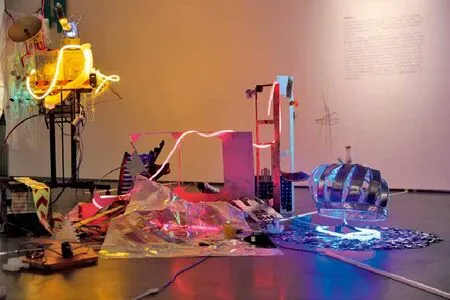

1王凯余温——4号综合材料尺寸可变2018—2019

伴随经济与科技的发展,快消费时代已然来临,“80后”“90后”无疑是其中消费的主体与生力军。消费社会迷恋新奇的事物,物欲的快乐始终是第一位的。消费,在此处已不再是某种中介或手段,而成为目的本身,人们不断在新的消费品中追求满足,也就是“为消费而消费”。因而,无限制的侵占和挥霍物质,就是我们必须面对的现实。商家制造丰盛的幻觉、源源不断的需求,通过传媒的手段刺激着人们的感官。无处不在的广告、街角橱窗的展列、一年轮番的世界各地的时尚周无处不透露着消费主义的盛行。大众传媒的更迭,尤其自媒体时代以来,人们了解消费的渠道不断被拓宽,各个领域被消费进一步全方位覆盖,笼罩在消费的欲望里,难以喘息。

鲍德里亚认为,“丰盛”作为消费社会最主要的特征,不但是消费社会得以产生的大前提,而且还作为一种理想,为社会所追求。而正是这种理想,促使每个人都希望在丰盛中获得更多的物,以满足自身的欲望,抓住丰盛本身。当物质极大地丰富,人们开始用符号来追求个性的满足。消费社会的最终实质即以广告、品牌为传播媒介的一种文化的消费。

在消费主义的观念引领下,每年甚至每个月都会有一个时间段掀起购物狂欢,大众在这种消费营销方式的引诱下,会囤积认为自己会使用的物品,像新奇的玩具、白领必备的按摩仪、用于房间装饰的物品等各种物件,但是对于这些物的新鲜感一旦过去,它们就会被放在储物间甚至被抛弃,它们像垃圾似的被丢弃在城市角落,它们何去何从呢?

伊格尔顿曾经指出:“漫游者的身体是一座身体的废墟……他的身体象征性地游离于资本主义生产体制之外,以其无用而成为一种审美姿态。” 这些残余之物,在本雅明的思想中也被赋予了辩证的意义。本雅明不断地从这些剩余之物和边缘化、碎片化的社会角色上发现对抗商品拜物教“虚构的历史真实性”的可能,因为它们被资本主义社会的总体性所抛弃反而获得了破坏的力量。借由着本雅明对“剩余之物”的肯定性论述,我想在创作实践中去找寻他所谓的“破坏力量”。我的做法是,将那些在时间、空间中过度使用的碎片,以及被现实摧毁的趋于消失的经验,以艺术的形式装载,把过去的美丽与当下的灾难重叠,利用生活中的简单物营造朦胧的氛围,搭建出或陌生或熟悉的场域。它们可以临时、简易,但可以透过这种临时关系的构建,以及作品营造的视觉场域,来引发观者对自身在当下社会现实情境的感性认知提出思考与质疑。通过场域的搭建、重叠叙事的方式来映射这个时代的演变。同时,如果将这些残余的、碎片的物视为物质生产的残余,那我将他们“装置”成为雕塑的过程,是否可以被看作是物质生产到文化生产、雕塑生产的置换过程?而这种具有“破坏力量”的过程到底该如何执行与操作?

本雅明认为艺术生产同物质生产一样受生产的普遍规律支配,并且由生产与消费、生产者、产品与消费者等要素构成。他用“生产消费”理论来解释现代大众文化的生产和接受:艺术是人类的一种实践活动,艺术家的创造活动就是生产者,艺术品就是商品或产品,读者观众就是消费者,艺术创作就是生产,艺术欣赏就是消费。而艺术创作的“技术”即技巧,代表着一定的艺术发展水平;同物质生产中的科学技术是生产力一样,艺术技巧就构成了艺术生产力。

通过创作实践,我试着去领会本雅明提出的“技术”。第一个“技术”,即艺术家必须能够通过独特的艺术表现方式传递普遍理念与情感,只有这样才能可以与观者对话,建立诸多微妙的关联。我们常常面对同一个事物,看到的并非一样的东西,这就会带入自己特有的生活经验、爱好甚至成见。因而,只有经过长时间观察,才可以产生有意义的思考,激活身体的每个细胞,感知周遭的一切。艺术家正是通过这样的方式,把个人经验与现实生活连接在一起。比如谭勋的“李明庄计划”,就是通过个人主观的作用,重新发掘、赋予了过度消费的剩余物以再生价值。在我看来,谭勋的创作始终贯穿着一条情感线:通过艺术手段处理人、历史、传统文化、物之间的关系。因而,他的艺术探索经常从日常出发,不断挖掘生活之中最有价值和意义的一面,以此建立起物与人、文化之间沟通的桥梁。这个“桥梁”就是个人认知的艺术转换。

就我个人的创作而言,在做作品时,不强调于物品本身,而是习惯于从对物质的具体感受或意象入手。慢慢地,作品便在制作过程中逐渐清晰起来。多数时候,我并非是从某个固定的思维方式将作品推导出来的,而是总会先接触自己感兴趣的部分,随之进入想象的情景,产生出处理方法,作品的含义便也在这样的过程中涌现出来了。作品的成型需要经历很长时间,每一天,艺术家都在与材料朝夕相处,沟通、对抗、妥协,作品不但叙述了自身,同样也叙述了与艺术家的心智互动。对于材料,我们不仅需要“看”,更要“窥视”,只有这样才会产生深层次的理解。虽然它们已经失去了原有的形态与价值,但因为凝结了日常生活中的信息和情感,才跟人产生出了各种联系,与生命息息相关。艺术家和材料便在这种结合与对抗中共处、弥合,给予彼此充分的表达,只有这样才能赋予“物”以生命的灵魂和仪式感。

本雅明把复制技术媒介中形成的新型的集体艺术经验看作无法化约之物,希望它能形成新的集体精神,这是我所领会的第二个“技术”,对于现在的雕塑创作而言,传统的雕塑概念早已被拓展出分支,雕塑家的身份也会越来越模糊不清,进而转变为“艺术家”,将不再是一个个体或者是一种艺术表达形态的呈现。像无关小组、YCEA艺术小组、双飞艺术中心、鱼羊鲜艺术小组、20万小组、有金小组等,这种小组的模式也会愈来愈多。小组的模式为创作提供了一种新的艺术思维方式,呈现出一种综合的、跨媒界、时间性的特征。艺术家个体间不同经验相互交织与碰撞,从而激发个人创作思维。同时也出现了去“身份化”的特征,不强调个人身份,而是转变为一个群体的主张和观点。在艺术表现形态上,不以明确的艺术创作理念为基础,作品的形成往往以某一个特定的时间、场合作为契机,采用多种艺术表述方式,在混杂中寻求一种统一,作品的场域和传达的意旨越来越模糊,这种边界的设立更加不确定和开放,将荒诞或者幻觉与虚构带入到作品中,来讲述时代的变迁和动荡,作品与观者产生更微妙的互动关系。这种艺术小组之间相互交织碰撞的状态又何尝不是一种“剧场化”的创作模式呢?

2谭勋李明庄计划2011-2#综合材料尺寸可变2009—2011

在我看来,“剧场”是本雅明“新的集体精神的”又一个代表性的观念形态,也是我领会的第二个“技术”的重要载体。“剧场”是在讨论及研究展览空间、观者、物所形成的微妙关系,需要与观者的观看及思考产生联系,三者相互作用,形成一个整体的感官审美体验。在由展览空间、观者、物(作品)形成的“剧场”中,艺术家不仅需要引发观者的观看,而且需要让展览现场、展示空间成为作品的一部分,一旦“剧场”形成,观看就有可能被意识形态化,让观者调整观看的方式及感性的思考,发掘不一样的感官视角,从而让观者具有或者形成某种仪式感。艺术不能局限于艺术家自己的行为和思考,这里面还应该包含观者的反应,让他们从通常的思维模式中惊醒过来,进而激发观者重新获得生动的自我意识和敏锐的感知力。我的作品《余温》通过改造、拼装、组合等手段,我让它们集体运动起来,产生若有若无的“嘶吼”,它的内部则仿佛蕴含着机械“魔法”,迈着笨拙的步伐,在被指定好的路线上运动着。倘若有人搭讪,它也会毫不吝啬地跟你交谈,但绝不停止动作,直到耗尽自己为止。遗弃物、动态、声音、视觉交接在了一起,由此形成一个荒诞的视觉场域。就是这种简陋的视觉化效果对展览空间、观者、物(作品)所产生关系的表达。

我领会的第三个“技术”,是在现下时空环境里,将日常生活中的已消费或未消费过而被抛弃的物质文化实体,进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合,以令其演绎出新的展示个体或群体丰富的精神文化意蕴的艺术形态——社会雕塑。像西安美术学院的石节子公共艺术计划,四川美术学院的羊磴合作社等,进入乡镇,以与当地居民合作、协议的方式进行艺术创作,并且组建一个美术馆或者艺术团体,这已经打破了社会雕塑的概念,更像是一种社会活动的呈现方式——这些群体性的创作方式以及所营造出的视觉感受,更像是一个巨大的剧场,涵盖了时间、事件、地域、观念、行为,居民既是艺术家又是观众,还是艺术品藏家,这种多重身份的叠加,更加体现出在内容关注、题材选择、文化指向、艺术定位、情感流向、操作方法等方面多元繁复的状态。日常物品雕塑,是注重实用物品与艺术元素之间差异的三维艺术。现实生活物品的变形具有了特定的含义,在艺术家的原先意图和最终结果之间不再存有一种明晰的一致性。由于不再强调物品本身,转而强调物品所呈现的方式,因此“展示”变得意义非凡。事物本身的语境成为了重要的立足点:艺术品及其物质环境之间的相互作用,如何促使我们不仅反思事物本身,并且反思其所在的环境?无论如何,艺术以社会装置的形式,以文化生产的姿态“介入”到社会当中。

艺术对社会的介入,究竟是以艺术的方法还是手段对社会进行改造,还是把艺术作为社会中介活化日常生活?“介入”一词,一层意思为插入事件两者之间对其进行干预。另一层,作为医学术语,指在医学影像设备的引导下将特殊的导管和器械插入器官或血液,进行疾病诊断和治疗的方法。这个有些激进的词暗含着一种从外向内的侵入,强势进入是对原有状态的一种破坏和重组,那么是否可以存在一种平等协商的方式进行介入,什么样的介入才是真正有效,并且可以产生长远意义的呢?在我看来,“介入”在医学术语层面的解释更加符合艺术介入社会的样貌。这种介入存在于某一个地域、时间、事件中,介入的不只是艺术作品,还包含了介入的动机。以艺术的方式解决问题的可能,将艺术与治疗编织进日常生活,从治疗角度对日常生活方式进行改造。艺术不应该只存在于作品当中,更应该充斥在我们的日常当中,艺术在被创造的过程中,需要承载这个时代的印迹和温度,需要更好地融入大众,带入社会情素,以此来消磨艺术和生活的界线。《余温——1号》的本质是塑造一种被我假定出的社会形象,是对过去碎片化记忆的组合,包含着怀旧、依赖与崇敬。于我而言,它类似于一种造神行为,符号的组合得以阐释出内心模糊的意象,把沉积已久的支离破碎情感制作成可以感受的视觉作品。这种声音、霓虹灯光、机械运动的组合方式,某种程度上也在暗指我们当下生活的场景,是对现下生活场景的一种视觉化模拟,就像午夜时分灯红酒绿的花花世界,晌午时分熙熙攘攘的市井气。把这些带有市井气被抛弃在社会边缘的遗弃物挪移到美术馆,在精心的布置下,临时拼装成一个意象于群落的景观,是对内心模糊意象的一个实体化过程——主观制造性。德波指出:“景观是人们自始至终相互联系的主导模式。”在这一主导模式下实体化的景观,虽然被主观搭建起来,但它的临时性、即时性、可适时加入性恰巧又虚化了景观的实体化,虚化的是一种个人经验所异化出的幻觉,又以此来映射普罗大众的社会幻觉。《余温——4号》我称之为“上帝之手”,在灯光效果下,这些拼装组合而成的形象像一幅跳动的画卷,被光线衍射下产生的虚幻感包裹着。废旧排气扇和动力装置搭建的结构,一方面显得破败、简陋、冰冷,一方面又散发着摇摇晃晃的紧张感,在展厅里显得真实而朦胧,甚至梦幻。不锈钢制品在灯光的衍射下,泛着冷光,散出虚幻不实之感,也映衬了当下的不安与对未来的恐惧,在一个看似无害、实则暗流涌动的社会中,昭示出个体生命与生存境遇的脆弱性。

以上三个“技术”是我从本雅明那里学来的,它们也构成了我创作实践背后的理论支撑。而我领略的第四个“技术”,则是技术本身。本雅明认为“艺术像其他形式的生产一样,依赖某些生产技术——某些绘画、出版、演出等方面的技术。这些技术是生产力的一部分,是艺术生产发展的阶段,它们涉及一整套艺术生产者及其群众之间的社会关系。”在机械复制时代,传统艺术的衰落与现代艺术的出现都得益于新技术的突破,它们的出现使得传统艺术丧失了最后的“灵晕”,将现代的“震惊”艺术电影、摄影推向了世人面前。电影综合了各种技术手段,结合声、光、电技术,其色彩画面对感官造成了强烈的刺激。如今,科学技术延续着20世纪高速发展的态势,愈益占据着人类生活的中心,尤其随着现代化电子媒介技术的蓬勃发展,电视、广告、网络等新型艺术形式继续颠覆着传统艺术的理念。雕塑与科技的结合也是雕塑学科发展的重要趋势之一,利用各种各样的技术,雕塑寻找着本体语言与新语言融合的新可能性。

我在作品中尝试加入各种“低科技”技术手法,例如将废旧的汽车玩具、因机械故障被遗弃的发音盒、无法再次利用的浮球阀装置配件、泛着幽幽寒光却破败不堪的镭射布料、佳节时分高高挂在厅堂发出悦耳铃声的风铃等本身就具有“技术”含量的物件用低科技手段赋予它们“生机”,让它们在声光电的作用下重新具有心智与情绪。在孙振华教授看来,艺术生产在艺术与科技的结合路径上可以有不同的形式:人工直接造型、人工间接造型,以及新媒体的视觉呈现方式——3D打印、动态艺术、声光电艺术……它们之间不是替代关系,而可以并列存在。科学技术会随着时代的发展而发展,而背后的精神需要我们永恒探索。在科学技术的冲击下,我主张艺术回归到日常生活经验,在可感、可见、可知中创造,唤起对生态环境、人文感知的意识,重新认识高科技社会中人们的审美观念,在重构中揭示人与社会、自然的共生方式,重新定位作品与社会存在的关系,将批判态度转化为艺术创作持续的余温,在现实情境的余温中追寻灵魂的拷问。

综上所述,雕塑生产是文化生产的重要组成部分,但雕塑艺术的特殊属性决定雕塑生产的过程必然离不开对“物”及其背后人文精神的塑造及探索。无论在任何一个时代,无论本雅明提及的“技术”发展到何种程度,“物”“剩余之物”都会存在,不同的是我们对“物”及其生产方式的理解会有观念的更新。从这个角度来说,从我们这个时代来说,从废弃之物中寻找创作价值,令“物”与这个时代的伤悲、无奈、幽默紧紧交织,通过荒诞的组合,揭示出物与物之间的因果,暴露物的矛盾,展现出关于消费社会中“物”的批判性思考,就是我对雕塑生产的坚定态度。而我领悟的四个“技术”,就是我在进行雕塑生产时遵循的规律与法则。我们的时代,有丰盛的物欲,也有丰盛的幻觉;有丰盛的生产,也有丰盛的技术;丰盛会成为灰烬,我们的时代也会成为历史。黑格尔说:“历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。”愿精神生产、文化生产、雕塑生产就是那深处的余温。