金石因缘

江维

受访人:鲁九喜

采访人:江维

时 间:2019年3月

江:很多人都觉得您的字具有清代、民国气质,气质之外,还有自运娴熟稳定的结字,这一点也让当代学书法的人很难企及。请问您学习书法的大致经历是怎样的(哪一年开始,主要学习的字帖、名家,临摹之外,是否经常读帖等等)?

鲁:因为幼年的时候就接触到碑帖拓本,并且这个爱好到现在也没有中断,所以,说起我的学习经历,大约都来自古代的书法数据,与当代人毫无关系。

所谓历代书法数据,包括前代金石学定义内所包含的碑刻、墓志、吉金、封泥、瓦当、玺印、砖文、陶文、钱币等等,还包括了晚近才出现的简牍帛书等等。作为一个书法爱好者,这些书法数据都必须予以关注和学习。

前面三十年的学书经历较为复杂,各时期各种种类的书法數据,当然也包括明清金石题跋都所有涉猎。涉猎既广,必然难以精专,所谓的涉猎也是浅尝辄止的异称,比如读到一段碑帖或者题跋,忽然有了临习的兴趣,但也仅仅是临写几行,大约了解其用笔和结字体势。所以,总体而言,完全没有限定于学某一类,或者学某一家。

有一点非常值得讨论,这前三十年的经历,其实是一个闭门造车的过程,即把书法和研读古代书法数据作为一个纯粹的兴趣来对待,并且因对前代的书迹充满了敬畏的心理,造成了两种状态:其一是总觉得与前人比较,差距太大,所以需要不断充实和完善,没有作品,都是练习的纸头。其二是对当下的书法发展和各种现象完全不关心,也没有入协会参加展览比赛的念头。这倒并不是厚古薄今,实在是因为古代的书迹保留下来的太多,尚且没有足够的精力照顾到,至于明清民国以来的各类金石学的著作,更是数以千计,读都读不完。再者,新近发现的书法资料,比如各类简牍、封泥、玺印之类的尤其多,客观上也不容许有留意当下的时间。

关于书法技法与书法理论,实际上也基本上不关注。原因大约是我觉得书法是一个完全自我的事情,不宜照搬别人的书写习惯和书写喜好。古代的书法理论,如果是涉及到书法史的部分很重要,但对风格的讨论往往是玄而又玄,基本上是各类形容词语的堆砌,并没有多少实际的意义。

回归到个体,把握自我的喜好,把书法作为自娱的事情,而不是追逐时风, 这其实最有趣。

江:金石题跋中,题跋内容、书法风格、拓片三者本身关系密切,常见时人题跋或文字内容俗而无味,或书法表现过度有伤拓片的美感。您是怎么处理三者关系的?

鲁:所谓题跋其实是对所题内容的补充和解释,文字的内容是居于第一位的,是应该仔细研读的,其次才是书法和布局。善本碑版法帖的前后,通常都有很多的题跋,这些都可以作为最好的参考。题跋的判断大约类似书画印,趣味为上,虽然也会照顾到视觉上的美观,但美观并非所追求的第一境界。

江:请谈谈您的金石收藏缘起,并介绍一件您的藏品(附图片及题跋)。

鲁:其实谈不上收藏,因为关注点是书法数据,所以平时对于古代尤其是唐代以前保存文字的器物格外留意,门类也就是前面说到的那一些。

从清代开始一直到民国时期,比如潘祖荫、陈介祺、吴云、吴大瀓,其实他们的收藏也都是为学术和艺术服务,判断器物的价值也在于此。

比如西汉成山宫鼎,成山宫的铜器清代发现过几件,但史书上没有成山宫的记载,当时有的学者判断这些器物属于山东荣成的成山,直到后来在郿县发现了铭有“成山”两个字的瓦当,才确定了这地方就是西汉成山宫遗址,之前的几件刻有“成山”字样的器物也是西汉时期制作后置于于成山宫使用的。

江:请您说一下《听风楼金石文字》的出版情况。(为什么会出版、自我评价这本作品)

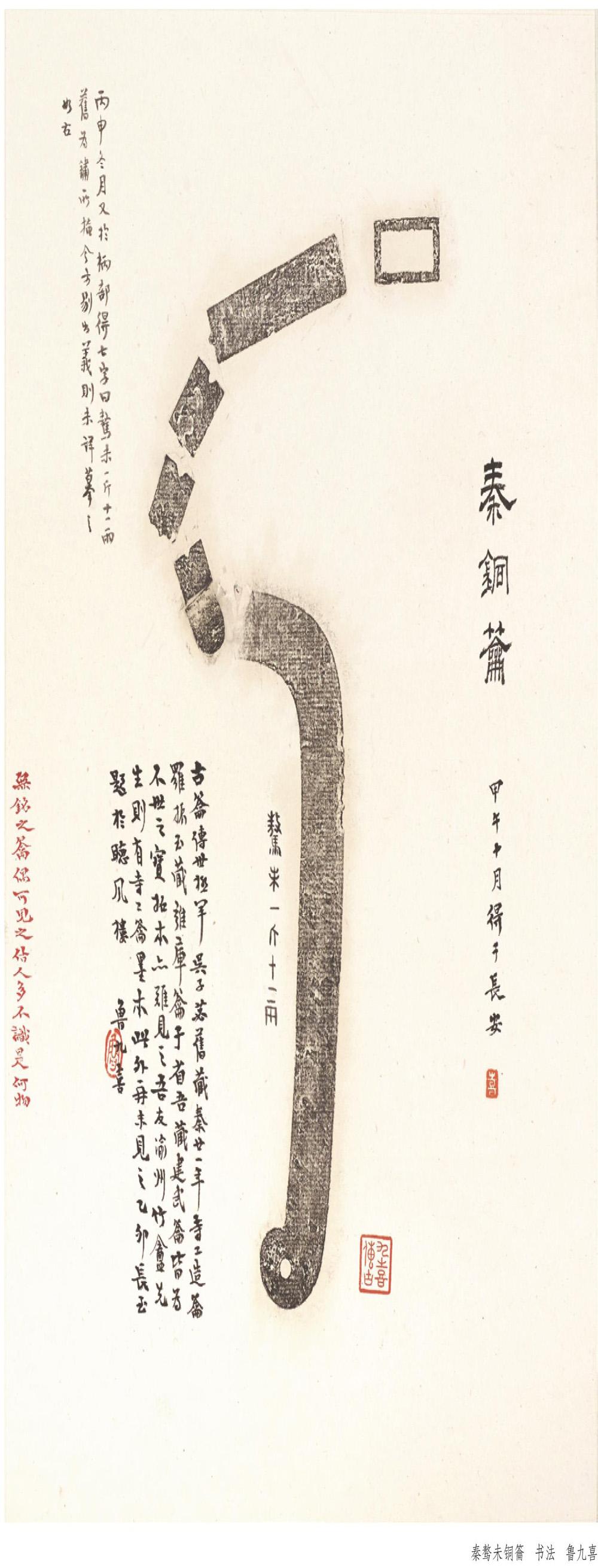

鲁:先补充一点,现在看到的《听风楼金石文字》,其中的秦禾石权,实际是一件伪器,因为不够审慎,在出版的时候仍没有剔除。

《听风楼金石文字》发布的时候,我写过几段文字,算是一个出版说明,当时放在了公号文章里,但那个帖子实在很长,所以再把这几段文字搬过来作为回答:

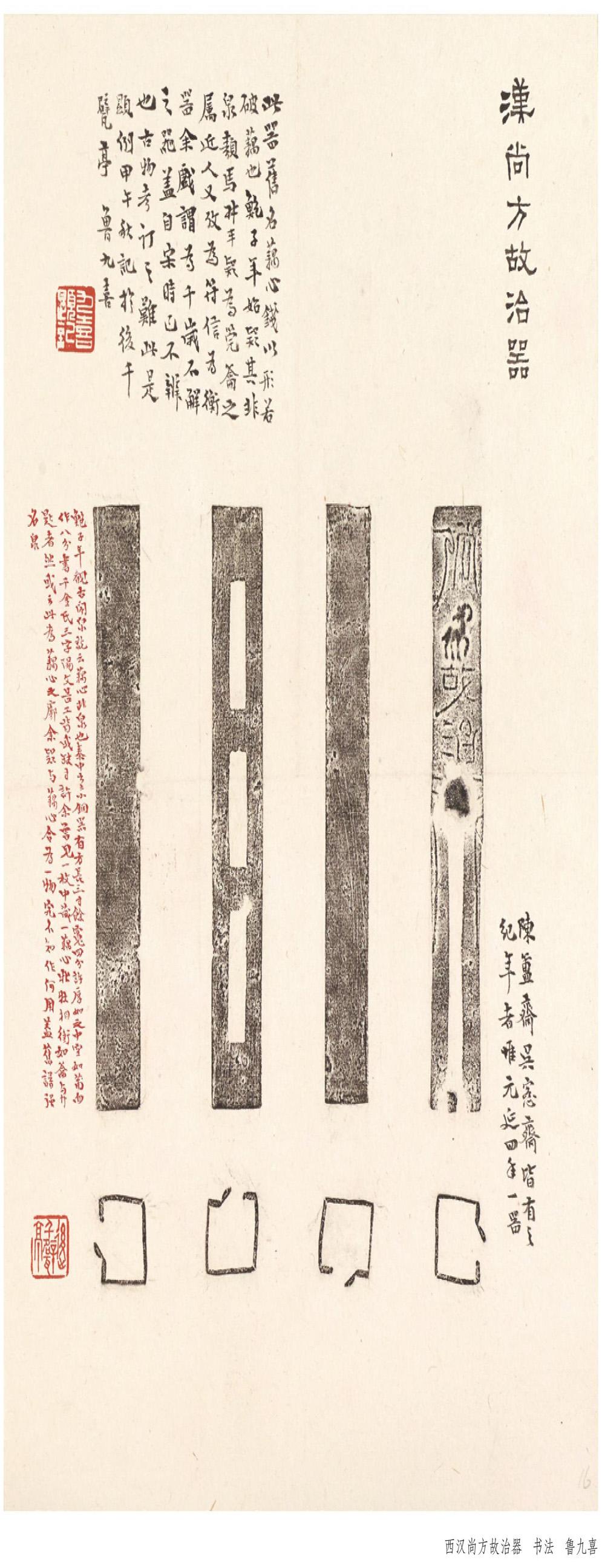

册内披露的,大都是十余年间依照我的兴趣喜好零星得来、并未经过著录的新材料,以秦汉青铜杂件为主。这些器物散在各地,很有流转佚失的可能,所以平素遇到,假使得不到拓本,也会习惯性地把图片保存下来以方便日后使用,从这一点来说,新材料的出现比旧有的更有价值。

显赫的大件需要单独装帧成轴,至于一些零散的尺幅较小的,前代人则会整理成册,有简单的手订本,用罗纹纸或高丽纸对折成叶,再将拓片浮贴其上,题跋或批注可在浮贴以外的空间展开。待大致的同一门类稍具规模,又可以做成挖镶的册页,看起来更加精致。譬如张廷济有著名的《清仪阁藏古器物文》十卷,潘祖荫、陈介祺、刘铁云等等也都留有类似形式的册页,其内容则又不限于吉金,但凡和金石学相关的诸如石刻、封泥、瓦当、造像、玺印诸种均可罗致其中。

1949年以来,这种风气则陡然凋敝,我所看到的尚有谢国桢先生集的石刻册,用的是简单的自定义毛装,我的老师王静宪先生,也会时时将一些散乱、破败的拓本,亲自动手压平、粘贴。所以,我也依了样子做了数十本,每天的乐趣便是摩挲器物、拾掇故纸、写写字、翻翻书。

两年前,毛订册内的种类已经小有可观,我就检选了数十种付工做成挖镶的经折装。裱得后,适逢赵云先生来访,他对于案头的两巨册赞叹不置,以为都是不经见的器物,提议影印公诸同好,而敦堂工作室的严谨之风大家固已熟悉,但我觉得较之前代人总是分量不足,不敢贸然。此后赵云先生又多次敦促,乃对其中的一些拓本稍作调整,舍去藏家无法联络告知的两种及史睿先生告知的一种伪品,又增补了新获的两三种,最终确定为现在的样子(原跋语间有错误,调整较为麻烦,未作改动),共计八十一种。

我大学读的是英语系,写字、题跋,都不是科班出身,虽然做起来不觉吃力,但樗质蓬心,莫说与前贤比,即使比之现在的硕学才俊,也总觉得惭愧,又加之一向粗疏,经常会有局限乃至错误的观点出现。所以末了有所恳请的是,大家能指出册内的错误,以便将来再提笔的时候使我不致再误。

江:您觉得当代金石学是怎么一个概况?

鲁:金石学是比较宽泛的古代学科定义,之所以将其归之为古代,是因为从上世纪初中国建立了现代学科制度以后,这个笼统粗略的称谓失去了实际意义,而被其他具体细分的现代学科所代替。

现在所说的金石学的复兴,大约是一种情怀上的留恋,实际上对学术并无多少影响,但对艺术能有所影响,这倒是一个积极的方面。

江:“五四”以前的金石学家中,您最推崇的是谁,为什么?(金石家、贡献、治学方法、著作等)

鲁:古代的金石学家和书画家,都很了不起。我们都无法达到他们的高度,所以也不存在最推崇哪一位,倒是有不少相对喜欢的,比如武亿、黄易、赵之谦、陈介祺等等。

江:在收藏鉴定的过程中,遇到伪拓或是不确定的,您是怎么去考证的,有没有一些好的入门的书目推荐给大家?(主要是推荐的书目)

鲁:因为对利益的追逐,历史上就出现了很多伪造的青铜器、石刻等等,前代人对辨伪做了很多工作,现在各种伪品的数量和种类又较古代多很多,这样的危害已经不单单是利益上的,最大的危害是对文献的扰乱。比如清末民初时期伪造的《神风元年孙鼎买地莂》,至今仍有许多研究文章使用。又如最近的《汉李膺残碑》《汉陈寔残碑》,不单单是这些石刻是伪刻这样简单,长久以后,如果后人對此不加判别,可能造成对书法史文献数据的扰乱,这个危害严重一些。

辨别的方法无他,对古代书刻实物多了解,多对比,判断其中的合理与不合理,这其中没有一定的窍门和定式,所以也难有可参考的书目。

江:请谈谈您每天临帖和读帖所占的时间比例。

鲁:如前所说,实际上早年的时候,对某一家或几家格外钟情,会花费数年的时间去临摹学习,而最近这些年,则往往“博观约取”,所谓“博观”,乃是现在出版的古代书法资料异常的多;所谓“约取”,乃是就其中喜欢的临习一段。通常的情况是看到古代的书迹,觉得有不可思议之处,便捉笔临写几行,琢磨其中结字和笔法的神奇之处。至于时间短长,也完全由着自己的兴趣,并无定数。

江:家里堆这么稀奇古怪的老东西,家里人会不会“批评教育”?

鲁:我的情商和智商都比较低,目前还没有处理好这个问题。

江:“后千甓亭”现在大概有多少件金石藏品?

鲁:吉金类的杂件较多,但没有重要的器物。石刻百余件,古甓数量较多,大约一千余种,其他具文字的门类若瓦文、陶文、骨刻则没有完全统计,瓦当、封泥数量较少,不太经意,都随手送人了。陶笵前后两次所得大约一百一十种,这是比较有价值一批器物。