外来翻译家沙博理研究综述

聂炜 张白桦

摘要:我国对于翻译家系统性研究的探讨始于20世纪80年代,通过近30年的不断发展与完善,探索出了逐渐清晰的研究脉络。虽然探索研究翻译家的研究范式日益规范,但研究所存在的问题却日益凸显,具体表现在:研究对象的选择过于集中于名家名著,因而疏于对隐形价值翻译家的挖掘与探索;研究途径浮于表层的史料钩沉,缺乏理论的支撑。试以翻译家西德尼·沙博理的“红色”翻译时期为历史语境,结合描述性翻译研究及文献计量法,梳理和归纳国内外对“沙博理”的相关研究,描述学界对外来译家的研究现状,以期对后续以沙博理为代表的外来翻译家研究有所裨益。

关键词:翻译家研究;沙博理;“红色”翻译时期;描述性翻译研究;文献计量法

中图分类号:H 059 文献标志码:A

文章编号:1009-895X(2020)01-0021-08

DOI:10.13256/j.cnki.jusst.sse.2020.01.004

Abstract:In China,the quest for a systematic study of translators began in the 1980s and the research thread became gradually clear after 30 years.Although the paradigms of the research on translators are increasingly normative,some problems in the research have turned out to be more and more prominent:firstly,the choice of the research subjects is concentrated on few famous translators and their masterpieces,which overlooks the other translators;secondly,the research methods stay with the historical data and lack theoretical supports.Based on studying the translator Sidney Shapiros “red” translation period,this paper attempts to combine the descriptive translation research method with the bibliometric method to introduce the researches on Sidney Shapiro both at home and abroad,analyzes and summarizes the current researches on foreign translators and the characteristics of the translation activities in this special historical context,providing a reference for the future researches.

Keywords:researches on translators;Sidney Shapiro;“red” translation period;descriptive translation research;bibliometric method

翻譯史研究是存在于理论研究、描写研究边缘的翻译学研究分支,也是翻译研究的重要组成部分。在翻译史研究中,其研究的核心围绕翻译活动中的“人”展开,包括译者、委托人、赞助人和读者,而其中译者是其研究的重点。翻译史研究以翻译家为重点研究对象,故此,翻译家研究具有翻译的理论和描写意义,对翻译学科的发展起到了回顾与概述、批评与瞻前的作用。

我国对于翻译家系统性研究的探讨始于20世纪80年代[1],近30年来,探索出了逐渐清晰的研究脉络,即从五个方面分析与描述研究所要交代的问题,即何许人?为何译?译什么?怎样译?译效如何?虽然探索研究翻译家的研究范式日益规范,但研究所存在的问题却日益凸显,具体表现在:研究对象的选择过于集中在名家名著上,疏于对隐形价值翻译家的挖掘与探索;研究途径浮于表层的史料钩沉,缺乏相应的理论支撑;研究维度囿于单一层面的个体活动,缺乏多维度的探讨以及历时与共时性的研究。本研究拟通过对以沙博理为代表的外来翻译家为对象,结合特殊历史语境,对这一时期外来翻译家研究史料有一个宏观的梳理与认识。

一、研究方法

(一)文献计量法

文献计量法最早产生于20世纪20年代,是一种定量分析方法,研究对象包含文献的各种外部特征,采取数学、统计学方法来描述、阐释和预测相关对象的现状、发展趋势[2],它是集数学、统计学、文献学为一体,注重量化的综合性知识体系。其计量对象主要是:文献量,即各种出版物,尤以期刊论文和引文居多;作者数,即个人集体或团体;词汇数,即各种文献标识,其中以叙词居多。

(二)描述性翻译研究

在霍姆斯(James S.Holmes)看来,翻译学研究大致可分为两个方向,即纯理论翻译学和应用性翻译学。他认为,在“纯理论翻译学”中,其所研究的对象主要有二:一是描述翻译现象;二是建立起普适性原则,用以解释、预测翻译现象[3]10-11。在霍姆斯描述的翻译学框架里,“纯理论翻译学”的描述分支就是所谓的“描述性翻译研究”,考察对象主要有:翻译作品、翻译功能和翻译过程。由此可以看出,翻译家研究隶属于纯理论翻译学分支下的描述性翻译研究,所研究的范畴包含对翻译作品、翻译功能及翻译过程的研究。

本文所选取的中国“红色”翻译时期翻译家研究中包含了研究对象——以沙博理为代表的外来翻译家,以及研究历史语境——“红色翻译时期”,属于翻译史研究分支下的断代史研究,将所选取的对象置于特定时期进行考量。

二、研究对象

(一)特殊历史语境:中国“红色”翻译时期

“红色”小说,也即“革命历史小说”,专指1942年在《延安文艺座谈会上的讲话》以后创作的,以1921年中共建党至1949年中华人民共和国成立这段历史为题材的小说,“红色”小说最能代表这一时期中国文学的成就,此时国家对外翻译的题材也以“红色”小说为主[4]20,目的是为了对外传播中国文化,树立新中国的良好形象。

新中国成立后,各项事业百废待兴,在这一时期,中国的翻译事业也亟待规范化,政府机构直接介入、大政方针的指导,构成了这个时期翻译活动的特点[5]31,与新中国一同成立的外文局下属的外文出版社成为了这一时期中外文学交流的主要媒介,而其下的《中国文学》杂志则成为这一媒介的唯一官方传播载体[6]604。

这一时期对外翻译工作可大致做以下四个区分:中国学者对译本进行选择;中国译者对这些作品进行翻译;外国专家对翻译进行润色与校对;官方专家定稿[7]。

(二)外来翻译家“红色”翻译时期研究

中国国家图书馆的记录显示[8],这一时期,由外文出版社出版发行的“红色”小说共18部,其中外来翻译家共翻译13部,分别是沙博理(Sidney Shapiro)7部、戴乃迭(Gladys Yang)2部、巴恩斯(A.C.Barnes)2部、康德伦(A.M.Condron)2部,具体译作见表1。

国家图书馆可查阅的资料显示,中国“红色”翻译时期,外来翻译家翻译的“红色”小说占到了其总出版发行量的76%,而其中沙博理以总数7部,占比41%的绝对优势,为这一时期“红色”题材的外来翻译家的典型代表人物。

结合文献计量法,笔者在中国知网分别以“沙博理”“戴乃迭”“巴恩斯”“康德伦”为关键词,共检索出戴乃迭585篇、沙博理418篇、巴恩斯3篇、康德伦0篇,共计1 006篇(截至2017年12月31日)相关文献,占以“翻译家”为关键词在知网所检索出的文章总数的9.1%,可以说译学界对于外来翻译家的研究存有一定缺失。

借助知网计量可视化分析,关于外来翻译家戴乃迭的研究主要集中在与其先生杨宪益的共同翻译模式(53篇)的分析以及译作《红楼梦》(56篇)的探讨上,共获得了18项国家社会科学基金支持;对于沙博理的研究主要集中在其译作《水浒传》(46篇)、文化层面如身份、翻译行为、意识形态(20篇)上,共获得了14项国家社会科学基金支持;对于巴恩斯的研究分布在其戏剧《雷雨》翻译与翻译策略的探讨上,未获得国家社会科学基金支持。

借助文献计量法与描述性翻译研究思路,可以看出,译学界对于外来翻译家的研究集中于对其主要译作的探讨与分析上,疏于藉以“红色”题材的专门研究,反映特殊历史语境下社会、文化、意识形态等因素对翻译机制运作的影响。

三、翻译家研究综述

(一)国外翻译家研究现状

翻译家研究是翻译史研究密不可分的部分,在研究的初期,对史料的研究通常包含了对翻译家的研究。西方的翻译活动最早始于对圣经的翻译,当时,译者被认为是“上帝的指派”,就译者自身而言,没有所谓的自由与主体性发挥的空间。随后,译者被标上诸如“带着脚镣的舞者”等标签,并没有在翻译研究中得到重视。

到了20世纪,翻译研究受到了现代语言学派和文化学派的影响,扩展了其研究维度。尤金·奈达(Eugene A.Nida)1964年在其著作《翻译的科学探索》(Toward a Science of Translating)中提出的动态对等理论、解构主义所坚持的译者显性和创造性功能等,都强调了译者在翻译活动过程中的主体地位。

20世纪80至90年代,以安德烈·勒菲弗尔(Andre Lefevere)和苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)为代表的文化学派,统领翻译研究的文化转向,使得翻译跳出了语言学研究的桎梏,开始向更多元的领域拓展。而这一“转向”使得译者真正走向翻译研究的舞台中央,译者以翻译活动的“主体”身份,得到了学界的广泛关注。Lefevere(1992)认为,(文学)翻译实际上不是如何遵循某种作用规则,而是一个译者做出抉择的过程,是翻译家将译本介绍给特定时期的特定文化时,所使用的最有效的策略[9]。“文化”转向后的西方开始对翻译家有了专门的研究,而不再囿于史料研究,以霍姆斯和图里的纯翻译理论研究分支下的描述性翻译研究为研究范式,重点考察翻译家的翻译作品、翻译功能及翻译过程。

(二)国内翻译家研究现状

我国关于名家翻译的研究最早始于南朝梁僧佑的《出三藏集记》,是现存最早的目录,其中《述列传》记录了对译经人的传记,共收录了32位译经人,此传既是翻译史,又是名家翻译的研究心得[1]。清末民初研究名家翻译者以梁启超用力最著,在其《翻譯文学与佛典》和《中国近三百年学术史》里逐一评论著名译家的翻译及其文体[10]。这样看来,我国对翻译家的研究起步早于西方,但囿于单一的史料记载、翻译活动介绍或对其译作的赏析,且研究时期的分布零散,未成体系。

我国对翻译家的系统研究始于20世纪80年代。谢天振(1998)认为,严格意义上的翻译文学史应该包括三个基本要素:作家(翻译家和原作家)、作品(译作)和事件(不仅是文学翻译事件,还有翻译文学作品在译入国的传播、接受和影响的事件)[11]。许钧(1999)指出,翻译作为一项人类的实践活动,它首先是人的活动[12]。穆雷(2003)认为翻译研究的“文化转向”,“发现”了翻译家,翻译家的主体性已经成为翻译研究的新课题,而且翻译界对翻译家主体性和翻译家的文化地位等方面的理论探讨取得了较大的进展[1]。国内翻译界肯定了翻译家作为翻译活动的主要研究对象,对重构翻译规范,进而概括和提炼跨越不同翻译情景,适用于特定文类、领域的普适性翻译法则有着推陈出新的作用。

20世纪80年代初,《翻译通讯》(现《中国翻译》)复刊,经常刊登翻译家本人的回忆录或别人撰写的翻译家介绍[1],以介绍翻译家的翻译经历和主要成果为主,并未对翻译家作出个人评述以及其翻译思想的概括。

进入90年代,学界才开始对翻译家群体进行有系统、有目的、有主题的研究,主要有袁锦翔的《名家翻译研究与赏析》(1990)、李亚舒的《译海采珠:科学家谈翻译》(1993)、穆雷的《通天塔的建设者——当代中国青年翻译家研究》(1997)、许钧的《文学翻译的理论与实践——翻译对话录》(2001)以及《巴别塔文丛》(2002)等。

进入21世纪,国内对翻译家的研究更具像化,如《福建翻译家研究》(林本椿等,2004)、《翻译家鲁迅》(王友贵,2005)、《浙江翻译家研究》(温中兰等,2010)、《湘籍近现代文化名人(翻译家卷)》(张旭,2011)、《翻译家巴金研究》(向洪全,2016)等。不难看出,新时期对翻译家的研究趋于具体化。

而机构与赞助人的支持,使得学界对翻译家的研究开启了总揽全局,从全方位、历史和共时的角度出发[13]关注翻译史的整体。先后发行了由人民文学出版社出版的系列图书:中国翻译家译丛(首辑20册)、中国对外翻译出版社出版的《中国翻译家辞典》(1998)、上海翻译出版公司出版的《中国科技翻译家辞典》(林煌天、贺崇寅,1991)、上海外语教育出版社出版的《中国翻译家研究(三卷)》(方梦之、庄智象,2016)。这一阶段学界对翻译家的研究趋势顺应历史流脉,纵观统筹,全局策划,系统地整理历代和现当代有代表性的翻译家的译学思想、译著译事和翻译经验,重塑我国翻译家的整体形象,凸显翻译事业对我国文化繁荣、社会进步所起的举足轻重的作用。

在中国期刊网数据库(CNKI,以下简称中国知网),以主题“翻译家”(模糊匹配,即:不对检索出的文献做任何人为筛选,下同)为检索条件(截至2017年12月31日),共检索出相关11 008篇文献,据此认为学界对翻译家的研究有三个特点:1)集中于民国时期以林语堂(152篇)、林纾(119篇)、严复(104篇)等为代表的翻译家研究;2)随着翻译家模式[1]以及译家描述[13]的提出,对于翻译家思想以及翻译实践的总结、译者主体性的描述性研究引起学界的日益关注;3)学界对于翻译家的研究往往是结合翻译思想、翻译实践、翻译理论、翻译策略为研究范式。

虽然学界已有较为成熟的翻译家研究模式,但从上面的梳理可以看出,译学界疏于对外来译者的成体系的研究,使得翻译历史中具有隐藏价值的译家的学术价值被忽略,无法还原其应有的学术地位。

四、翻译家沙博理研究现状

(一)国外研究现状

国外对于沙博理的研究未成体系,现有研究主要集中在对沙译在美国发行的作品的评述[14],诸如美国汉学家西里尔·伯奇(Cyril Birch)在《威尔逊季刊》对沙译《水浒传》(Outlaws of the Marshes)的影响所进行的评述,但并未引起西方学界的广泛兴趣。这是因为沙博理的翻译活动发生地主要在中国,且对外译介的作品大多是国外读者未曾接触的题材,并未能在西方读者群体中产生共鸣进而得到广泛关注,这也为目前和今后中国文学“走出去”的翻译选材及传播途径,在一定程度上提供了启示。

(二)国内研究现状

国内对沙博理的关注始于20世纪80年代,但在初期,只限于零星的论述,并未形成特定的研究群体。根据中国知网收录的最早关于沙博理研究的

记录显示,在1983年,由新华通讯社主办的《瞭望》对沙博理的身份进行了探讨,发表题为《政协委员中的中国籍外国人》,但该研究只是对以沙博理为代表的特殊群体进行了简要介绍,并未对其“翻译家”身份做任何深入的研究。

此后的近20年间,学界对沙博理的研究仅仅停留在其“美裔中国人”这一身份和浅显的生平概述上。虽然沙博理在学界发出了自己对于英译《水浒传》的见解[15-16],但并未引起同时期学界的广泛关注。从沙译作品入手的第一篇研究性论文始于2001年[17],且在接下来的16年间(截至2017年12月12日),对沙译《水浒传》的研究论文(通过相关性筛选后)共计141篇,约占关于沙博理研究总发文量的67%,成为了沙博理研究的主体[14]。

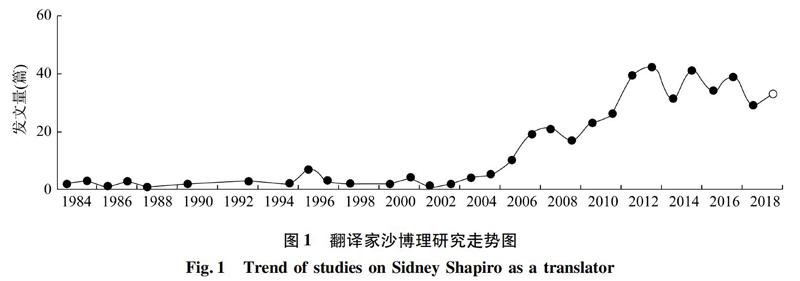

可以看出,学界对沙博理的研究缺少从宏观的文化角度对其翻译活动进行的系统研究。借助中国知网可量化分析,以主题为“沙博理”(模糊匹配)为检索条件(截至2017年12月31日),共检索出418篇相关文献,知网计量可视化分析见图1。

由图1可知,学界对于沙博理研究的第一个小高峰始于2006年,这可能是由于2005年正值沙博理90岁寿辰,引起了学界相关报道。自2006年以后,学界对沙博理的关注度明显提高。在2011至2013年到达了一个高峰,这可能是因为在此期间,沙博理先后获得“中国翻译文化终身成就奖”(2010)、“影响世界华人终身成就奖”(2011)等一些列獎项,引起了学界对其相关的研究与报道。

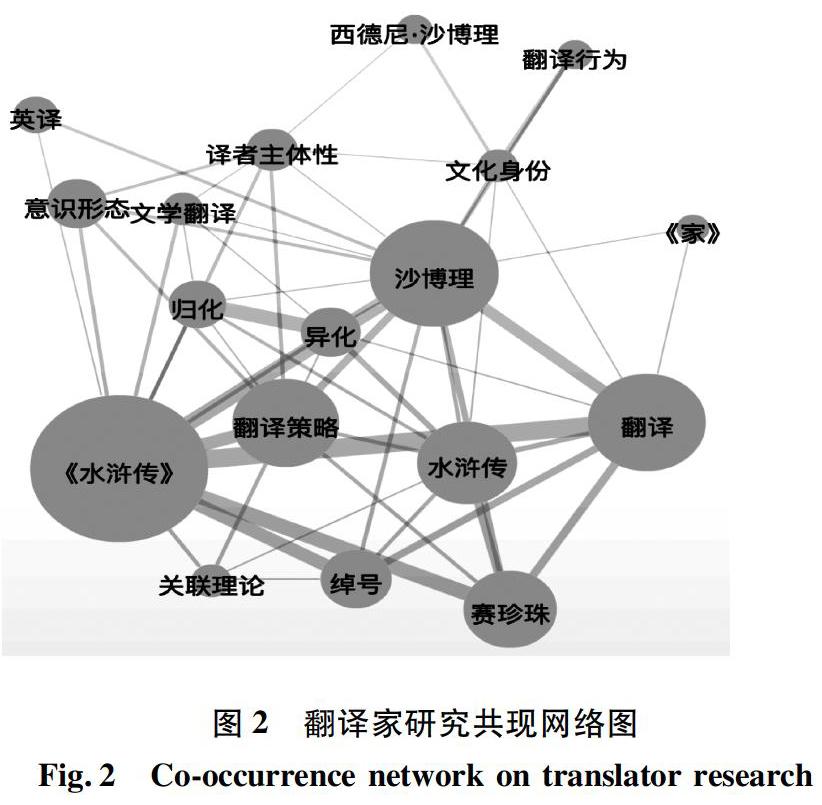

通过计量可视化分析(关键词共现网络)发现(见下页图2),相关研究仍集中在其英译作品《水浒传》上,对其身份的探讨[18-19]以及翻译观[20]的梳理并不多见。但值得欣喜的是,学界对于沙博理的研究跳出了单一的《水浒传》译本研究模式,进而出现了对其翻译活动、翻译思想的概述性研究,研究的对象也开始向沙博理其他主题的译本进行扩展。

2014年,西德尼·沙博理于北京的家中,辞世长眠。同年,由中国外文局建立的沙博理研究中心在北京成立,并下设沙博理研究中心中国海洋大学研究基地。学界对沙博理的研究至此有了国家机构层面的统筹。

随着翻译批评的文化行为视阈的转向,学者将翻译过程的内外相结合,对翻译本身的优劣评价逐渐减少,进而转向描述性研究。翻译史的主要研究对象是翻译家,翻译家的主要研究对象是翻译活动,而在翻译活动中翻译家为达到翻译目的,所采取的一系列主观能动性,也就是译者主体性[20]。

对于沙博理的主体性研究,在知网高级检索中,录入“沙博理”和“主体性”两个关键词,截至2017年12月31日,共检索出有效文献8份,分析总结出了国内的研究者对沙博理主体性研究的视角。前期的研究大致可分为两个维度:一是结合不同理论对主体性的研究,如从主体间性和受制性角度出发,探讨译者如何平衡两者因素,从而确保译介效果的研究[21],利用副文本相关内容,透视译者的翻译过程,从而把握译者主体性的研究[22],从后殖民视角考察隐藏在翻译背后的不平等权力地位与译者主体性关系的研究[23]等;二是从翻译行为对主体性进行的研究,如译者的地位、作用、主体意识以及社会客观环境对译者在翻译活动中的影响[24],“红色”文学翻译视角[25]等。从为数不多的前期研究中,可以看出,译学界对外来译者的研究相对较少,从译者自身出发,透过翻译行为,反映特定历史语境下其翻译思想、素质等因素对译本译介影响的研究屈指可数。

五、沙博理的“红色”翻译时期研究现状

(一)国外研究现状

受限于对国外资料缺乏系统、条理的梳理,本研究对涉及沙博理的“红色”翻译时期的国外研究现状的资料掌握差强人意。根据所搜集到的材料,国外关于沙博理的“红色”翻译时期研究,限于对其第一部译介到美国市场的《新儿女英雄传》(Daughters and Sons)的评述,未形成系统的研究,这可能是因为题材与主题的“异质性”带给读者的“陌生化”,并未在读者群和学界引起广泛关注。

(二)国内研究现状

国内对于沙博理的“红色”翻译时期的研究滞后于对其译作《水浒传》的探讨。根据中国知网所收录的相关研究性论文情况,对于沙博理这一时期的研究始于2012年的一篇硕士论文[26],其从译者的身份出发,探讨身份在翻译过程中所扮演的举足轻重的角色,但对于沙博理的“红色”翻译时期的探讨,在其论文中所占比重不大,且为分章节的综述性研究。之后,有学者[8]从中国的“红色”小说外译角度出发,总览这一时期所有对外译介的“红色”小说,对沙博理进行了个案研究,但作者有抓“大”放“小”之嫌,并未对沙博理这一时期的翻译活动、翻译思想等做具体的分析。

2014年,随着中国外文局建立的沙博理研究中心以及下设沙博理研究中心中国海洋大学研究基地的相继成立,国内对沙博理的研究以中国海洋大学为中心,以中国海洋大学的任东升教授为先驱,开启了对沙博理不同历史语境下的翻译活动的研究,尤以对沙博理在华翻译生涯的“高峰期”[18]即“红色”翻译时期的研究为重,先后出现了:从制度化翻译视角[27]探讨沙博理翻译行为;从国家翻译实践的视角[28]分析沙译《新儿女英雄传》中的“文化主体”标示以及沙博理翻译研究的价值[29];从意识形态及翻译行为视角[30]分析意识形态与沙译本对外译介的关系。但疏于对沙博理在该时期翻译活动的全局把握,使得上述研究略显零散,且未对这一时期有较为统筹性的研究。

之后关于沙博理的“红色”翻译时期研究虽出现了对不同译本,如《小二黑结婚》[31]《林海雪原》[32]《小城春秋》[33]《平原烈火》[34]等的研究,但这些研究大部分仍是从词法、语句层面分析,并未跳出语言层面的桎梏,从文化、行为批评视角看待翻译活动。令人欣喜的是,学界对这一时期的研究出现了对其翻译观的总结[35-36]及其成因的探究[37],更有从国家叙事层面对沙博理的翻译行为[38]进行批评与分析的。由此可以看出,学界对翻译家沙博理的“红色”翻译时期的研究正日趋完善。

(三)沙博理“红色”翻译时期(1949—1966)的描述性研究

新中国成立之时,各行各业百废待兴,中国翻译事业亟待规范化,政府机构直接介入、大政方针的指导以及系统化等,构成了这个时期翻译活动的特点[5]31。1949年之后,中国进入了一个与过去完全不同的社会文化语境。国际上资本主义与社会主义两大阵营的对峙使中国成为苏联的坚定盟友,对西方资本主义的政治、经济、文化采取坚决抵制和无情批判的态度[39]。

这一时期由苏联人提出的“社会主义现实主义”(social realism)学说称为一项政策,并作为一种权威的意识形态指导着包括翻译在内的各种文学艺术领域[6]604。这一时期,文学翻译活动以“反帝国主义、封建主义、资本主义”为主题,以“社会主义建设”为首要任务,服务于新生社会主义国家的建设和发展。

沙博理作为一位美裔中国籍译者,这一时期受聘于外文局下属的外文出版社的唯一官方传播载体《中国文学》,其不仅是“外国专家”,也是“中国译者”。这一时期新中国对外译介的大都是社会主义和共产主义题材的当代作品,对外翻译工作可大致分为四步:1)译本选取,即以中国学者为主对需要翻译的作品进行选择;2)翻译作品;3)外国专家对翻译进行校对;4)官方专家对译作进行定稿[7]。自1951年至1966年期间,沙博理以署名或匿名形式刊发在《中国文学》上的译文,共计3 237页,涉及111部文学作品,学界大致将这些作品分为三类。

(1)以抗日战争为题材,歌颂中国人民英勇斗争的小说,见表2。

(2)以批判封建官僚主义为题材,反映解放战争后阶级斗争的小说,见表3。

(3)以展现新中国建设为题材,赞扬劳动人民的小说,見表4。

其中,《新儿女英雄传》(Daughters and Sons)作为沙博理翻译的第一部中国文学作品,同时也是新中国成立后,美国出版的第一部中国小说,在资本主义与社会主义两大阵营对峙的大背景下,其价值与意义值得深挖。

六、结束语

目前,国内翻译家研究较为普遍的问题是在资料与理论的融合上有所欠缺。夸大个体的主观作用,将翻译家翻译活动与历史背景割裂开来,对翻译家的翻译活动、史料等只进行简单罗列、堆砌,并未对其进行历史性、共时性研究与分析。这样简单的资料铺陈,未能达到丰富翻译史的最终目的。本研究选取以沙博理为代表的外来翻译家为研究对象,结合“红色”翻译时期这一历史语境,对新中国成立后17年间,外来翻译家在华翻译活动进行宏观梳理。藉此让人们充分认识到翻译家对我国文学翻译事业的巨大贡献,从而更好地借鉴他们的成功经验。通过对翻译家沙博理的“红色”翻译时期史料的梳理、归纳与总结,以期为还原具有隐形价值译家沙博理应有的学术地位提供参考。

参考文献:

[1] 穆雷,诗怡.翻译主体的“发现”与研究——兼评中国翻译家研究[J].中国翻译,2003,24(1):14-20.

[2] 朱亮,孟宪学.文献计量法与内容分析法比较研究[J].图书馆工作与研究,2013(6):64-66.

[3] MUNDAY J.Introducing Translation Studies:Theories and Applications[M].London:Routledge,2001.

[4] 黄子平.“灰阑”中的叙述[M].上海:上海文艺出版社,2001.

[5] 魏瑾.文化介入与翻译的文本行为研究[M].上海:上海交通大学出版社,2009.

[6] 方梦之,庄智象.中国翻译家研究:当代卷[M].上海:上海外语教育出版社,2017.

[7] 徐慎贵,耿强.中国文学对外译介的国家实践——原中国文学出版社中文部编审徐慎贵先生访谈录[J].东方翻译,2010(2):49-53,76.

[8] 王晓燕.新中国(1949—1966)“红色”小说英译研究——以沙博理《新儿女英雄传》英译为例[D].青岛:中国海洋大学,2013.

[9] 赵军峰.论翻译家研究的理论模式[J].西安外国语学院学报,2006,14(4):40-42.

[10] 袁锦翔.严谨的译风——名家经验的启示[J].中国翻译,1990(1):38-41.

[11] 谢天振.中国翻译文学史:实践与理论[J].中国比较文学,1998(2):1-19.

[12] 许钧.思考应该是自由、闪光、多彩的——《翻译思考录》代前言[J].中国翻译,1999(2):51-53.

[13] 方梦之,庄智象.翻译史研究:不囿于文学翻译——《中国翻译家研究》前言[J].上海翻译,2016(3):1-8.

[14] 谭莲香,辛红娟.从文本批评到译者行为批评——外来译者沙博理研究述评[J].外国语文,2017,33(3):111-117.

[15] 沙博理.《水浒传》的英译[J].妙龄,译.中国翻译,1984(2):29-32.

[16] 沙博理.可靠而有质量的工作[J].中国出版,2000(11):14.

[17] 徐学平.试谈沙译《水浒传》中英雄绰号的英译[J].湛江师范学院学报,2001,22(5):96-99.

[18] 任东升,张静.沙博理:中国当代翻译史上一位特殊翻译家[J].东方翻译,2011(4):44-52.

[19] 刘玉娟.从沙博理的特殊文化身份透视其翻译思想[D].济南:山东师范大学,2013.

[20] 查明建,田雨.论译者主体性——从译者文化地位的边缘化谈起[J].中国翻译,2003(1):21-26.

[21] 徐婷婷.沙博理《新儿女英雄传》英译本译者主体性探析[J].外国语文,2017,33(3):104-110.

[22] 李菁,王烟朦.副文本视野下沙译《水浒传》的译者主体性解读[J].北京科技大学学报(社会科学版),2015,31(5):81-86.

[23] 李娜.从后殖民主义视角看《水浒传》两译本的译者主体性[D].齐齐哈尔:齐齐哈尔大学,2014.

[24] 施歌.从《水浒传》英译本解读译者主体性在文学翻译中的体现[D].沈阳:沈阳师范大学,2014.

[25] 刘瑾.翻译家沙博理研究[D].武汉:华中师范大学,2016.

[26] 张静.译者身份与译者行为——沙博理翻译模式研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[27] 江昊杰.西德尼·沙博理译者行为探究:制度化翻译视角[D].青岛:中國海洋大学,2014.

[28] 任东升,马婷.基于语料库的《水浒传》沙博理英译本意合句式研究[J].外语研究,2015(1):64-70.

[29] 任东升.从国家翻译实践视角看沙博理翻译研究的价值[J].上海翻译,2015(4):25-28,90.

[30] 马兴丽.意识形态及翻译行为视角下沙博理翻译行为研究——以沙译本《新儿女英雄传》为个案[D].重庆:四川外国语大学,2015.

[31] 刘红华,黄勤.论沙博理《小二黑结婚》英译本中的叙事建构[J].外语与外语教学,2016(3):129-135.

[32] 任东升,纪海燕.译者图式的动态性与译本呈现——《林海雪原》沙博理英译本考察[J].翻译论坛,2016(2):62-67.

[33] 任东升,吕明.《小城春秋》沙博理译本中的语篇重构[J].东方翻译,2017(2):46-53.

[34] 任东升,和瑶瑶.《平原烈火》沙博理译本的叙事转换[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2017,18(3):31-35,50.

[35] 刁洪,侯复旦.沙博理翻译成就与翻译思想研究[J].长沙大学学报,2015,29(1):101-103.

[36] 黄勤,刘红华.“忠实性叛逆”:沙博理之文学翻译观[J].外国语文,2016,32(4):111-115.

[37] 刘瑾,华先发.论沙博理的文学翻译观及其形成的主体因素[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2016,43(2):154-158.

[38] 任东升.从国家叙事视角看沙博理的翻译行为[J].外语研究,2017,34(2):12-17.

[39] 廖七一.“十七年”批评话语与翻译“红色经典”[J].中国比较文学,2017(3):35-48.

(编辑:朱渭波)