历史上的抗疫故事

埃莉诺·罗斯 罗里·卡罗尔 霍华德·马克尔

严控黑死病的英国英雄村

如今,徜徉于英国伊姆村的游客从容自得,欢声笑语。殊不知350多年前爆发黑死病之时,街巷间哀嚎此起彼伏,挥之不散……

1667年8月,短短八天之间,伊丽莎白·汉考克的丈夫和六个孩子相继病逝。尸体腐烂的恶臭使她不得不用手帕遮住口鼻,并将其拖到附近的田里埋了。

1636年的黑死病,是杀死汉考克至亲们的罪魁祸首。13至17世纪间,这场致命灾难的阴影一直笼罩着欧洲,共导致1.5亿人丧命。这场传染病在1664至1666年间尤为严重,最后一次大爆发是在英国。仅在伦敦,就有约10万人丧生,占比高达整座城市人口的1/4。

1. 这幅画描绘了黑死病席卷伊姆村的景象。2 . 赖利坟墓——伊丽莎白·汉考克埋葬她的七个亲人的地方3.4. 如今,这样的村舍被称为“ 瘟疫之屋”,居住其内的家庭曾惨遭黑死病蹂躏。

在这场没有硝烟的战争中,汉考克的家园——峰区的僻静小村庄伊姆村发生了英国历史上最英勇的一次自我牺牲之壮举,而这也成为疫情止步的主要原因之一。

现如今,距曼彻斯特东南35英里的伊姆村看起来一片祥和美好:孩子们在村口的篱笆上采摘着鲜嫩多汁的黑莓;骑自行车的人经过险地时,因突然的减速而带起纷飞的落叶……作为仅有900个居民的通勤村,伊姆拥有全套的英式景点标配:酒吧、舒适的咖啡馆以及一座田园牧诗般的教堂。

用这种带孔石头垒起来的围墙既标记了村民不能跨越的边界,又成为他们幸存下来的关键所在。

然而450年前,同样在这片土地上,满目都是被黑死病蹂躏的苍夷:街巷空无一人,挨家挨户的门前涂着触目惊心的白色十字架,门后则传来阵阵哀嚎……

1665年夏,黑死病波及伊姆。有位伦敦商人将一件裹有跳蚤的布料样品寄给了当地裁缝亚历山大·哈德菲尔德,瘟疫传播就此拉开序幕。不到一周,哈德菲尔德的助理乔治·维克斯便在黑死病的痛苦与折磨中离开了人世。很快,他的家人也都相继染病身亡。

至此,瘟疫已全面侵袭英国南部地区。村民们担心疾病会向北蔓延,殃及其他城镇社区,决定采取措施:隔离。村民们在教区牧师威廉·蒙佩森的指导下自行隔离,设置界石,立下誓言:即便没有任何生病的症状,也不会跨过一步。

伊姆博物馆详细记录了村民们是如何与黑死病抗争的。该馆秘书凯瑟琳·罗森解释道:“实行隔离意味着他们将无法逃脱黑死病的魔爪。”制定这样的计划不仅限制了村民外出,也限制了外人进入,不过居民们依然可以得到所需的食物和供给。他们在村子周边设置的界石上打洞,用醋浸泡硬币来消毒,然后将之放进洞中。周围村庄的商人会把钱取走,然后留下一捆捆肉、粮食和小饰物。

时至今日,人们依然可以看到这些扁平粗糙的石头。它们都堆放在村后半英里的地方,现已成为一大景观。几个世纪以来,孩子们用手指戳石孔,石孔内壁因而变得十分光滑。游客们为纪念黑死病受害者而往石孔里投入的银币依旧闪闪发光。

对于村民们在得知自己将被隔离的消息后究竟作何反应,如今仍有争议。尽管有些村民曾试图离开,但似乎伊姆村的大多数乡亲们依然坚忍地接受了眼前的困境,对上帝起誓要留下来。

其实,就算真的离开了,其他地方的人也不会欢迎他们。村中就曾有一位妇女离开伊姆,向西五英里来到村落泰德斯韦尔的集市上采购。当人们发现她来自伊姆后,便将食物和污泥砸到她身上,并喊着:“鼠疫啊!有鼠疫!”

随着死去的人数逐渐增加,村庄原有的秩序开始土崩瓦解。道路失修,杂草丛生,作物无人收取,村民只得依靠邻镇提供的食物生存。毫不夸张地说,他们就是和死神共处一室,无人知晓下一秒又会是谁被夺去生命。1665年的鼠疫和2015年的埃博拉疫情极为相似,但当时人们掌握的医学知识少之又少,更沒有可用的疫苗。

后来,人们为了阻止疫情蔓延,还采取了一些特殊措施。1666年上半年,200人因瘟疫离世。村里石匠死后,村民们只得自己雕刻墓碑。像汉考克一样的村民都是自己埋葬死去的亲属。他们把绳子绑在死者的脚上拖着走,以避免发生接触。

为了减少病毒传播,教堂礼拜都安排在户外。即便如此,到1666年8月,瘟疫带来的影响依旧是毁灭性的:全村344人中,有267人罹难。当时的人们认为未感染者身上有一种超能力在帮他们抵御病毒——今天看来应该是某个染色体在起作用。也有人认为是他们的某些生活方式(如吸烟)和虔诚的祈祷制服了病毒。

到1666年8月,伊姆仅有的344个村民中已经有267个死于黑死病。村舍门前的一块块绿色牌匾,记录着丧生于黑死病的家庭成员名单。

英国国家遗产基金会伊姆大厅的游客服务经理珍妮·奥尔德里奇告诉笔者,黑死病感染者是通过是否闻到甜味,来判断自己是否染上疫病的。威廉·蒙佩森的妻子凯瑟琳曾记录到,在得黑死病的前一天晚上,她闻到空气中有一股甜味。据此,蒙佩森便知道妻子已被感染。令人毛骨悚然的是,人之所以会闻到甜味,是因为他们的嗅腺检测到内脏已在衰竭腐烂。奥尔德里奇说:“由于这一点,再加上人们认为黑死病如同瘴气一样通过空气传播,村民们戴起了塞满草药的口罩。有些人甚至坐在排水沟里,因为他们认为那里的气味难闻至极,黑死病不可能追来。”

14个月后,黑死病悄然离去,正如当初意外降临那般猝不及防。得益于伊姆丰富的铅矿资源,人们的生活终于重归平静,贸易也迅速恢复。

现今,伊姆村主要用作附近谢菲尔德和曼彻斯特的通勤村,四周仍是农场,几个世纪以来都毫无变化。村里的原始森林依旧绿树茵茵,17世纪庄严的伊姆大厅依旧傲然屹立于村庄中。然而,最引人注目的还是那一块块绿色的牌匾,那是惨遭黑死病毒手的村舍的标记,很多牌匾上还列出了丧生于黑死病的家庭成员名单。

这一切时刻警醒着英国北部的居民:若是没有当年伊姆村民的舍己为人,便没有他们和先辈的幸福生活。

隔离流感的美国传奇县

一个世纪以前,美国科罗拉多州的甘尼森县躲过了流行病的劫难。如今,面对爆发的疫情,我们可以从中学到什么?

1918年末,世界上最无情的杀手“西班牙型流行性感冒”咆哮着向科罗拉多州的山区县城甘尼森进军。要知道,那时它已经感染了欧洲、非洲、亚洲和美国各地的数亿人,席卷了波士顿和费城的医院、停尸房,遍布美国南北,并破坏了阿拉斯加州直至得克萨斯州的各个城市和村庄。

甘尼森是一座拥有1300人口的农业、矿业县城。当地人感到恐惧,因为镇上两条铁路直指已遭受重创的人口聚集地,比如科罗拉多州首府丹佛市。“流感就在我们身后。”甘尼森当地媒体《新闻冠军》于1918年10月10日报道,“它几乎飘荡在我们周围的每个村庄和社区里。”

一个世纪以后的人们正在应对一种新的病毒,全球卫生紧急状况再次出现。回顾过往,甘尼森后来发生的事着实给当代人上了一课。面对近在咫尺的病毒,甘尼森宣布“与世隔绝”。县里竖起路障,隔离游客,逮捕违规者,关闭学校和教堂,禁止聚会集会,封锁时间长达四个月。

政策奏效了,甘尼森在死亡率最高的前两波流感中安然无恙。研究者分析了当时那些“安全社区”,以期深入了解他们如何避开了人类无法控制的病毒,甘尼森就是其中之一。“在附近几乎每个城镇都受到流行病严重影响的情况下,甘尼森的疫情管理政策尤其令人印象深刻,而这种政策最大的特点就是保护性隔離。”2016年密歇根大学医学院在对五角大楼国防威胁减除局的报告中说道,“所以甘尼森成为例外。”

如今,轮到新型冠状病毒了。它在全球范围传播,令各国政府和全球股市感到不安,并促使人们不顾一切地进行控制:游客被困西班牙酒店,意大利街道空空如也,日本学校停课,教徒禁止进入伊斯兰最神圣的朝拜地,国际体育比赛被叫停。

面对新的病毒,落基山一个县城在一战结束时的经历也许并不能为人类提供一种万无一失的模式。因为一百年以后的人口要多得多,相互联系也更为紧密。然而,对于一场感染了全球约1/3人口,并导致5000万至1亿人死亡的灾难,甘尼森确实在避开病毒的方式上提供了有用的信息。它依靠的不是口罩和抗菌洗手液,而是当地报纸和医生的指导、警察的权威,以及人们的耐心和运气。

美国堪萨斯州的军营医院里挤满了染病的军人,而堪萨斯州紧邻科罗拉多州。

据当地卫生部门称,当蒙大拿州的250名士兵(其中13人病情严重)于1918年9月20日左右抵达科罗拉多博尔德市时,流感就已经到来。自此,致命的流感在该州迅速蔓延。10月5日,卫生官员发出警告。10月16日,州长发布一项行政命令,禁止全州的公共或私人集会。此时,甘尼森附近的城镇已摇摇欲坠。

其实,早在9月下旬,《新闻冠军》就开始在每期周刊的头版刊登至少一篇疫情相关的文章,内容包括避免和治疗流感的实用建议。有鉴于此,甘尼森迅速采取行动,当地医生汉森担任了主要角色。“一种流行病正在席卷全国,规模大,死亡率高。”他写道,“我已经发动了‘与世隔绝的举措,镇上附近的主要公路都竖起了路障和栅栏。”不仅如此,公路上还有灯光和标牌提醒驾驶员直接通过,不要逗留,否则须接受检疫。坐火车而来的旅客,下车后也得接受隔离。任何人都可以随时离开本地,但若要回来,就必须接受隔离。汉森补充道:“任何违反者都将在法律允许的最大范围内得到处理。”

另一位内科医生洛克菲勒呼吁“城镇权力应致力于执行隔离政策”。官员们就此增强防疫力度。有居民举报两名司机和一名铁路乘客试图逃避检疫,警长直接将他们抓进了监狱。“这个例子应该可以让外界知道甘尼森的立场是什么,我们现在没有得流感,也不打算被传染。”洛克菲勒说。政策继续加紧,隔离期从两天延长至五天。数个火车站被关闭,以便监控。

1919年2月初,随着美国流感病例的减少,甘尼森取消了限制。然而为时过早——三月份的第三波流感感染了镇上大约100人。不过他们病情轻微,全部活了下来。

美国其他的“安全社区”还包括普林斯顿大学、纽约结核病疗养院、旧金山湾区的耶尔瓦布埃纳岛和佛蒙特州的弗莱切镇。密歇根大学医学院的研究将甘尼森的壮举归功于严格的措施、低人口密度,以及运气——隔离之前没有感染者抵达当地。

然而当地人是如何忍受幽居生活的?目前,世界各地的隔离者或许可以从中学习。2015年,《卫报》曾呼吁《甘尼森乡村时报》的读者提供有关隔离期的信件、期刊或民间故事。然而,甘尼森人似乎不记得了,也没有文档记载这些。如何在高度紧张的情况下保持士气与合作?甘尼森人没有给出答案。

呼吁勤洗手的19世纪吹哨人

1850年5月15日,性格耿直、狷介难与的匈牙利产科医生伊格纳兹·塞麦尔维斯,踏步登上维也纳医学协会学术报告厅的讲台。这里曾发布许多伟大的医学发现。但这天晚上并没发生什么轰动的事情——场下的听众虽大多读过塞麦尔维斯的报告,但在数十年中并不认同他的非凡创见。

当晚,这位医生给同仁们的建议,一言以蔽之,就是勤洗手!

如今,谁都知道为防止感染,医生们都会在为病人作检查或主刀一场手术前洗手。但1847年之前的医生们并不认为洗手这件寻常小事能救人性命。

正是那时,塞麦尔维斯医生开始劝告他那些在著名的维也纳综合医院工作的医生同仁们,在检查即将分娩的妇女之前应洗净双手。他的这一呼吁看似微不足道,实际上却攸关生死,可预防一种致死的疾病:产褥热。

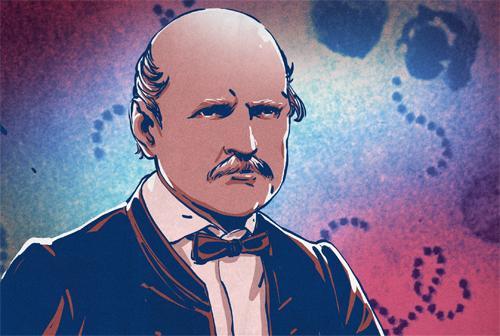

伊格纳兹·塞麦尔维斯(1818-1865)

19世纪中叶,5‰的孕妇死于助产士接生或家中分娩。而在欧美那些最著名的妇产医院,由医生接生的死亡率竟常常还要高出10~20倍。究其原因,往往是产褥热作祟。患上产褥热的结局是悲惨的:高烧不退,产道腐烂化脓,并四处扩散,腹部和胸部充满令人痛不欲生的脓疮,不可逆地恶化为败血症,并最终致死——所有这一切均發生在产后24小时内。

这座大理石纪念碑由匈牙利雕塑家阿洛伊斯·斯特罗于1906年雕刻,矗立于布达佩斯的圣罗奇医院前。塞麦尔维斯在那里工作了7年(18 51 -1857),并介绍了他预防产褥热的方法。

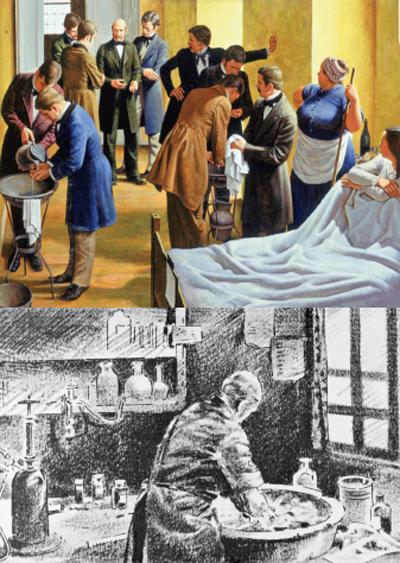

以今天的眼光看,原因是显而易见的。但在那个时代,顶尖医学院师生们的一天,往往是从对前一天死于产褥热孕妇的尸检开始的——这个过程完全赤手操作。紧接着,他们前往病房,为那些正饱受生育之苦的妇女们作检查。

塞麦尔维斯医生才华过人,但当他于1846年申请维也纳综合医院的职位时,双重打击向他袭来:其一是他来自匈牙利,其二是他的犹太身份。内科与外科被认为是维也纳综合医院最好的科室,然而因为他的背景以及宗教信仰,塞麦尔维斯被降级负责管理妇产科。每一天,那些分配给他诊疗的妇女们,都会用令人心碎的声音哀求他,希望能够出院,因为她们坚信,那些医生就是死亡的预兆。

已夺走塞麦尔维斯1/3患者生命的产褥热令这位产科医生坐立难安,他孜孜不倦地寻找终结该病症的良方,却发现在助产士不需尸检的医院病房,接生的结果要远好得多。并且,他还构建了一个至关重要的传播链:医生首先是从验尸房中被解剖的尸体处接触到某类“病态毒素”,之后将其传染给了产房中正在分娩的妇女。今天的人们知道,这一“病态毒素”正是一种细菌:一型溶血链球菌。

2018年,为纪念塞麦尔维斯诞辰200周年,匈牙利国家银行发行了新硬币。

实际上,塞麦尔维斯并非第一个认识到该临床传播链的人,很多那个时代的孕妇早已将该病称作“医生瘟疫”。来自苏格兰阿伯丁的产科医师亚历山大·戈登在其1795年发表的关于产褥热流行病学的论文中猜测,正是那些最近为妇女治疗过产褥热的助产士和医生将该病传给了其他女性。之后,哈佛解剖学家奥利弗·温德尔·霍姆斯于1843年发表了关于“产褥热的传染性”的研究结果。他已隐约探明是医生传播了该病,建议一线产科医生避免对那些死于产褥热的妇女进行尸检,并称之为他们对社会应尽的一项义务。

执着于自己观点的塞麦尔维斯医生命令他的学生以及助理医生用氯化石灰溶液洗手,直至完全闻不到他们在验尸房中解剖的尸体的味道。自1847年该制度实施以来,其医院产科的死亡率大幅下降。然而,塞麦尔维斯的所有同事依然不认可他的观点。事实上,他们中的很多人怒不可遏,因为照他所说,病人之所以惨死,正是因为他们医生。塞麦尔维斯遭遇了铺天盖地的批评与巨大的阻力。他在报告厅当场言辞激烈地痛斥了院里那些质疑他想法的最有权势的医生们,使得事情变得不可收拾。更何况他在古板守旧的学院派医学报告大厅中竟如此“大逆不道”,这种行为无论出自多么正当的理由,也绝不会被宽恕,更不用说免受惩罚了。

随着塞麦尔维斯对每个诋毁者的批评越来越苛刻与愤怒,他丢掉了维也纳综合医院的职位,并于1850年突然东归家乡布达佩斯,甚至没有告知他最亲密的同事。1861年,他终于将他的工作成果公诸于世,在《产褥热的病因、概念及其预防措施》一文中阐述了他关于产褥热的理论:避免其传播的方法乃是用力地洗手。他在文中言辞尖刻地回击了他的每一位批评者,那种愤愤不平的怨气,即使今天再看,仍跃然纸上。

塞麦尔维斯医生命令他的学生及助理医生用氯化石灰溶液洗手,以防止感染传播。

此后,塞麦尔维斯医生的举动愈加古怪,最终于1865年7月30日被送进一所精神病院。仅过了两周,他就在那里溘然长逝了,年仅47岁。究竟是什么导致了他心理健康崩塌并随后去世呢?历史学家仍争论不休。有一种观点认为,塞麦尔维斯在一次操刀手术时感染了梅毒,这或能解释他的疯癫。另有人相信,他在精神病院受监禁时,血液中毒并发展为败血症的原因,可能是他也患有躁郁症。更近些,有人声称,这位妇产医生患有早期阿兹海默症的一个变种,他是被精神病院的看守活活殴打致死的。

从时机来看,塞麦尔维斯真可谓生不逢时,因为那时的医学界还没有准备好接受他的这一标志性创见。尽管路易斯·巴斯德在50年代后期便开始解释细菌并研究变质红酒中的发酵现象,但他最重要的关于细菌导致疾病的理论却是在1860至1865年间才得出。不久后的1867年,苏格兰外科医生约瑟夫·利斯特阐述了抗菌手术的理论及其实践,其中包括用石炭酸洗手来防止感染,但他显然并不认识塞麦尔维斯。1876年,德国外科医生罗伯特·科赫成功将炭疽杆菌与特殊传染病炭疽联系在一起。

直到20世纪初,医生以及历史学家们才纷纷开始对塞麦尔维斯的工作给予高度赞扬,并对他的情绪问题和过早离世表示同情。今天,每一所医学或公共卫生学校中,当教师讲授学习洗手这一重要议题时,总要饱含崇敬地提及塞麦尔维斯这个名字。令人难过的是,在他有生之年,人们轻则讥讽他为怪胎,重则将他视作一个充满愤怒且不稳重的人,欲将其逐出学术圈而后快。而现在我们知道,他的批评者们错了,真理最终站在了他那边。为扩展知识的边界,拯救生命,塞麦尔维斯医生在他短暂而充满磨难的一生中孜孜以求,为崇高的理想付出了沉重的代价。

在他公布标志性医学发现即将170周年之际,让我们向敢为天下先的伟大医生塞麦尔维斯致以崇高敬意。若他泉下有知,最令他欣慰的祭奠,可能莫过于我们每个人多多洗手,洗干净些,如是而已。

[编译自英国BBC网站、英国《卫报》、美国公共电视网站PBS]

编辑:侯寅