孝女与虎患*

——以明清长三角地区方志记载为中心的讨论

徐 鹏

(浙江省社会科学院,浙江 杭州,310007)

“孝女”与“虎患”是中国传统社会被反复提及、讨论的问题,迨至明清尤甚。前者有关一地风化,是儒家士大夫理想女德的化身;后者更为复杂,不仅关系民生安定,而且事关国祚兴替(1)在明清正史和地方志的记载中,虎患的频繁出现经常被看作某位君主的失德或是一个朝代将倾的征兆,亦是人间道德和秩序败坏的反映。。基于此,明清地方志对孝女和虎患的记载甚多。先期研究也表明,学界一般将其作为两个议题,分别从文化史、社会史、环境史等角度切入,或考述其成因,或缕析其演变,或阐释其意涵,已有相当成果(2)就笔者所见,明清时期孝女(孝妇)的研究多从文化史或社会史的角度切入,如吕妙芬的《妇女与明代理学的性命追求》(载《无声之声:近代中国的妇女与文化(Ⅲ)》,台北:“中央研究院”近代史研究所,2003年);郭燕霞的《明代山西“节孝妇”研究》(陕西师范大学硕士学位论文,2008年);黄学涛的《明清博罗陈孝女信仰研究》(暨南大学硕士学位论文,2016年);裴明霞、聂长顺的《清代黄陂地区节孝妇的群体构成及类型分析》(《湖北工程学院学报》2017年第9期);胡君丽的《〈李鸿章全集〉请旌折中的孝女孝行研究》(载《长江文史论丛》,武汉:湖北人民出版社,2019年);等等。有关明清时期虎患的先行研究,则一般认为是人类经济开发活动破坏其居住的生态环境所致。如刘正刚的《明清南方沿海地区虎患考述》(《中国社会经济史研究》2001年第2期)、《明清闽粤赣地区虎灾考述》(《清史研究》2001年第2期)、《明末清初西部虎患考述》(《中国历史地理论丛》2001年第4期)、《明清时期广东虎患考》(《广东史志》2001年第3期);闵宗殿的《明清时期东南地区的虎患及相关问题》(《古今农业》2003年第2期);[日]上田信的《生态环境的变化与驱虎文——18世纪的东南山地》(载《中国历史上的环境与社会》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年);郑维宽的《明清时期广西的虎患及相关生态问题研究》(《史学月刊》2007年第1期);曹志红、王晓霞的《明清陕南移民开发状态下的人虎冲突》(《史林》2008年第5期);等等。美国环境史学者马立博(Robert Marks)更是将老虎活动看作人类入侵和破坏自然环境的晴雨表,参见Robert Marks,Tigers,Rices,Slik and Slit,Environment and Economy in Late Imperial South China,Cambridge University Press,1998。相类的文章还涉及四川、徽州、江西、云南、贵州、商洛、山西等地区。在此期间,亦有部分学者提出应从更多元的角度看待虎患,而不是将原因简单归结至环境或者人口问题,如刘兴亮的《明清时期江西境内的虎患及相关问题研究》(《古今农业》2009年第2期);徐文彬、钟羡芳的《明清福建生态演变与虎患》(《福建论坛》(人文社会科学版)2013年第6期)。从文化史角度对虎患进行探讨的主要有黄志繁的《“山兽之君”、虎患与道德教化——侧重于明清南方地区》(载《中国社会历史评论》(第7卷),天津:天津古籍出版社,2006年);袁轶峰的《孝的隐喻——明清贵州因应虎患观念的演变》(载《人文世界》(第7辑),贵阳:贵州大学出版社,2016年);王晓霞的《明清陕南方志中四则驱虎文及相关问题研究》(《农业考古》2019年第1期);等等。。也有个别学者意识到虎患与道德教化,尤其是与孝义之间的关系,指出“‘虎患’非‘虎’患,而是秩序和道德败坏所导致的自然界的感应。因此,人们倾向于以道德教化的观念来解释‘虎患’”[1](P 143)。上述研究均给予笔者启发。然而,明清地方志中绝非少见的女性遇虎并以孝(贞、节、烈)驱虎甚至饲虎的记载也提醒人们思考,这一书写的背后究竟是巧合还是蕴含着某种可能的关联?儒家士大夫对女孝传统的形塑及以身孝亲的叙述是否一以贯之?通过既凶猛又具灵性的“山兽之君”检验进而宣扬女性的贞节孝道目的又为何?诸如此类的问题,显然使人们无法再满足于将“孝女”与“虎患”继续孤立视之,而需要更广阔的视野、更深入的研读来探讨其潜在的关系。

有鉴于此,本文拟从道德教化与社会性别两个维度出发,通过对“列女”“坟墓”“祠祀”“灾异”“艺文”等地方志中相关文献的释读,对明清方志所载“孝女”与“虎患”的情况做一梳理和勾连,并在此基础上分析其数量、类型及对象,以期洞见此类女孝文本所隐涵的教化目的与性别含义。由于地方志史料较为丰富,为了论述之便,本文在时间上侧重于孝女和虎患记载明显增多的明清时期,在空间上则主要聚焦于古代华南虎活动较为频繁的长三角地区(3)刘正刚在《明清南方沿海地区虎患考述》(《中国社会经济史研究》2001年第2期)一文中指出:“山东虎患的程度在沿海地区是十分轻微的。进入江南地区,虎患则十分猖獗。”目前学界对江南地区的界定仍有不同意见,本文选取现行比较明确的长三角地区(江苏、浙江、安徽、上海三省一市)作为论述的区域对象。。

一、必然与巧合:遇虎孝女的分布特点

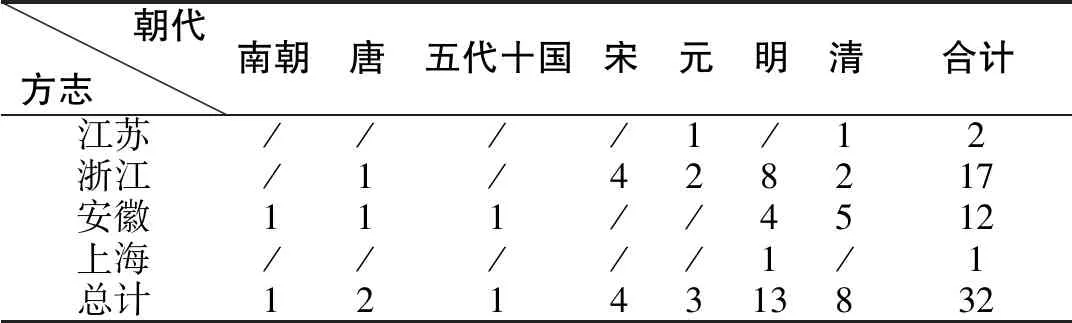

明清时期,长三角地区编修的方志多达数千种,检阅现存部分志书不难发现,有关孝女、虎患的单独记录均不在少数。如中国农业博物馆的闵宗殿先生,利用《中国地方志集成》中的相关资料,统计出该时期长三角地区共出现过虎患267次,其中明代105次,清代162次(见表1);从地域分布上看,明代以前只出现在浙江杭州、萧山以及安徽祁门等少数几个府、县,至明清则几乎遍布各地,发生虎患的厅州县近半,多达101个(4)闵宗殿在文中查阅了479种地方志中的虎患资料,发现明清时期东南地区共出现虎患514次,是该地区前一千年发生虎患次数的85倍。其中,浙江78个厅州县中有43个发生过虎患,江苏(包括上海)71个厅州县中有27个发生过虎患,安徽60个厅州县中有31个发生过虎患,占到三省总厅州县数的48%有余。参见闵宗殿:《明清时期东南地区的虎患及相关问题》,《古今农业》2003年第1期,第17-23页。。同样,上述文献中有关孝女的记载更是不可胜数。因为自宋代开始,地方志中的“孝女”不仅作为与男性“孝友”并存的类型厕身于“列女”,而且形式更为独立、多元,孝女传的边界也从孝顺的女儿扩展到孝顺的女儿与媳妇,女性的孝行已然成为国家旌表与地方书写的重要类型。

表1 明清时期长三角地区虎患分布一览 单位:次

在述及地方志中女性行孝种类日渐丰富的同时(5)易素梅指出,“当史官企图以庶民之孝(居丧哀毁、侍疾、供养父母、救父母于危难、保护父母尸身、复仇等)激励士夫之忠时,女性孝行的种类日渐丰富,且与男性趋同”,但同时“以累世同居为特色的地方家族之孝成为孝子传的主要题材,男孝与女孝的社会性别差异始终显著”。参见易素梅:《宋代孝女文化转型论略——以曹娥与朱娥并祀为中心的历史考察》,《中山大学学报(社会科学版)》2016年第6期,第83页。,一种特殊的孝行颇引人注意,即将女性置于虎患(6)虎患又称虎暴、虎灾、虎害、虎乱、虎荒等,本文所述虎患并非群虎之灾,而是指女性遇虎本身乃是无妄之灾。的险境中,以悬殊的力量对比突显其孝。类似记载最早见于六朝时期诸多《孝子传》中的一部(7)清代茆泮林所辑《古孝子传》一书,收录了汉代至南朝期间编写的十种《孝子传》佚文,杨香的故事仅见于一部作者已佚名的《孝子传》中。,其中关于14岁少女杨香(晋代)徒手搏虎并从虎口中救出父亲的事迹,经由历朝文人的演绎于元代定型为“二十四孝”故事之一的“扼虎救父”。受其影响,无论是正史还是地方志的列女传中总可寻见孝女遭遇虎患的身影。以长三角地区为例,明清方志中所载此类女性多达32例以上(8)笔者统计的志书以官修省志、府志、厅州县志为主,不包括乡镇志和其他专志。,最早的记录是南朝梁天监年间的宛陵女子。据光绪《重修安徽通志》载:“宛陵女子与母共寝,母为猛兽所攫,女呼号击兽行数十里,兽毛尽落,乃置其母而去。女抱母犹有气息,经时乃绝。太守表上诏旌其门闾,事见《梁书·孝行传》。宣城人,按兽字《南史·孝义传》并做虎字,《梁书》避讳”[2]。因而,至迟在南朝中期此类女性的行孝方式已在长三角地区出现。

为进一步明晰其分布特点,笔者以《中国地方志集成》中江苏、浙江、安徽、上海三省一市的府县志辑,加之嘉靖、康熙、雍正《浙江通志》以及乾隆《江南通志》、光绪《重修安徽通志》等省志为史料基础,对长三角地区200余种明清方志中的遇虎孝女数据进行统计分析(见表2)。

表2 明清时期长三角地区方志所载遇虎孝女数据统计一览 单位:例

综合表1和表2可知,明清时期长三角地区编修的地方志对孝女遇虎的记述呈现出一定的阶段性与地域性。从时间来看,明清两朝女性遇虎行孝入志的数据占总量的近66%,与同时段内虎患发生数的剧增相一致。从分布来看,浙江虎患次数居首位为135次,遇虎孝女的入志数量最多为17例;江苏(含上海)虎患71次,遇虎孝女入志数量只有3例;安徽虎患61次,遇虎孝女入志数量则有12例。再以浙江的嘉兴府为例,这一时期嘉兴、嘉善、海盐、海宁等县均有虎患出现,且孝女数量不在少数(9)仅光绪《嘉兴府志》就载有孝女166例、孝妇114例。,然嘉兴地区的方志中却无此类孝女事迹记载。由此可见,地方志中女性遇虎行孝的数量分布与该时段、地区虎患和孝女的多寡不完全成正相关。

那么,这种始于六朝繁盛于明清的特殊孝行,其历史叙述是否一脉相承?不同时期记述数量、类型与对象的变化是否预示着男性书写者对女性典范的塑成寄予了更多期待?下文将予以重点讨论。

二、承继与嬗变:遇虎孝女的历史叙述

作为道德典范的记录,孝女传记频现于各类官私著述,并互相援引以正教化。各个时期对孝女事迹与种类的偏好折射出朝廷、官员及文人对女性孝道书写的不同动机。细稽长三角地区明清方志所载32例女性遇虎的内容,同一主题下记述类型与对象的变化呈现出相异的感化效果和教化目的。

(一)以勇搏虎

以勇搏虎即女性遇虎时仅凭孝心、勇气与虎搏斗以救长辈或丈夫。此类型最可见杨香“扼虎救父”的原型,以女性奋不顾身之勇毅,救亲于危难。比如康熙《徽州府志》所载唐代歙县“徒手救母于虎口,复终身奉母不嫁”[3]的章氏二女“唯知母难之当救,岂知己身为可惜?”[4]之事迹与杨香“手无寸铁,惟知有父,而不知有身”的孝行如出一辙。相近的记录还见诸于各地方志列女传中,如元代余姚的姚孝女“母出汲,虎衔之去,女追掣虎尾,虎欲前,女掣益力,尾遂脱,虎负痛跃去。负母还,药之获愈,奉其母二十年”[5](P 5764)。应该说,对于这些幼女传主的搏虎行为,儒家士大夫由衷认同的实是潜藏于勇气之下的女孝。因为在道德、体力等多重优越感的俯视下,男性始终认为,以“女子之微,而能制猛虎之暴,岂其力之所胜哉?盖其忠诚之所感化耳”[3]。

驯至明清,更多烈妇搏虎的英勇事迹被载入地方志。道光《婺源县志》记录了一则发生于乾隆三十八年(1773年)的事件:“金田患虎,众争逐之。虎逸于黄汉渭之蔬圃,汉渭方治蔬,遂被噬,众骇绝,但瞪目视,莫敢谁何。其妻詹闻,愤驰往救,持虎尾奋击,虎始遁,扶汉渭归,而詹力竭昏晕,许久后复苏。”[6]这段记述生动再现了詹氏驱虎救夫的完整过程,用颇具戏剧性的对比手法将众人之怯懦反衬詹氏之勇绝,如此烈妇自然有别于那些为保全名节而自杀的妻子,她直接挽救了丈夫的生命,因而结局也如有神助。可是,并非所有女性都有詹氏这般幸运,毕竟要在虎口夺“人”洵非易事。明代会稽何氏,其夫“以樵采为业,被虎伤,氏搏虎夺骸归葬。事姑,存三岁孤,以苦节称”[7]。在笔者统计的6例救夫事迹中,也仅有詹氏成功,其余5例或妻“负尸归”(3例)或夫妇俱为虎噬(2例)。除此之外,亦不乏遇虎“以身蔽姑”的孝妇,但老虎通常会感其德行而“惊疾去”[8]。不难看出,明清方志在承继前朝对女性遇虎事迹入志传统的同时,业已建立起一个形式更为多元、独立的女性孝道书写体系。女性搏虎所救对象的变化(由直系血缘的父母到“拟血缘”的舅姑、丈夫),也表明女性行孝重心的转移,即男性对女孝的角色期待由孝女渐至孝妇,乃至贞节烈妇。

(二)以德伏虎

以德伏虎即女性以闻于乡闾的德行,遇虎不咥,甚而义虎护其门户,守其节名。如明代太平陈氏“年十七配义寅,七载而舅姑与夫相继卒,遗孤云,方在襁褓。有豪家欲娶之,不从。群不逞利所赂,与豪议劫之。谋既定,夜半将入门,忽有两虎自山而下,咆哮震地,群奸各散去。两虎守节妇门,天明始去”[9](P 6005)。地方志中有不少各类以德伏虎女性的记载。如清代江都吴氏“年十八适宗孟,宗孟病剧割股救之弗效。二子幼,家甚贫,吴手纫以供饘粥。后避兵山中,虎咆哮而前,吴祝曰:‘妇女身可啖,孤子不可食也。’以身翼两儿,虎竟去,人以为苦节所感”(救子)[10];清代宣城张氏“年二十四夫亡,孤甫二龄,舅姑衰老。一夕,虎衔其豕去,氏号泣曰:‘如二老缺养何?’次夜,虎衔兽至,如抵偿然,人皆传为孝徵云”(孝养)[11];清代长兴章贞女“年十三,受陈傅聘。十四而傅殁,女即奔赴守志。顺治初,沿山寇起,相戒勿犯。所居不蔽风雨,一夕,虎咆其室,竟无害”(守贞)[12](P 5868)。此类型中,老虎不再是“恶”的代表,而是“具备和人类相通的灵性,同时也常常被看成是神明的化身,主宰了人间的道德审判”[1](P 146)。特别是在上述女性的生命叙事中,“虎”反而成为全其贞、节、孝名最好的见证者。

纪昀在《阅微草堂笔记》中记载了一则类似的故事。其曰:“虎不食人,惟食禽兽。其食人者,人而禽兽者耳。大抵人天良未泯者,其顶上必有灵光,虎见之即避。其天良澌灭者,灵光全息,与禽兽无异,虎乃得而食之。”后一妇人因弃夫私嫁、虐前妻子、盗金贻女等“诸恶”,“灵光消尽,虎视之,非复人身,故为所啖”[13](P 123)。可见,虎食人是具有选择性的,“慧眼”使之具备了辨别是非、惩恶扬善的能力。事实上,无论是地方志亦或文人笔记所传达的无不是“利用‘虎有灵’‘不妄伤人’的民间信仰”[1](P 155),劝诫百姓尤其是女性务必依照儒家伦理道德来规范自身,谨守贞节孝悌,唯有如此才能感化猛虎,遇而不噬。吊诡的是,以德伏虎的相关记述大量出现在明清时期,显然是被刻意附着了特殊的教化意味。

(三)以身饲虎

以身饲虎即女性在长辈遇险时代亲饲虎。从行孝方式来看,此举多受佛教“舍身饲虎”的感化,孝女们用自身之躯果饿虎之腹的举动毫不迟疑。正如雍正《浙江通志》载录的唐代永嘉卢氏女,“尝与母出樵,遇虎,将噬其母,女急投虎喙,以代其母死。后有人见女跨虎而行,遂立祠祀之。宋理宗朝赐号曰孝佑夫人”[14](P 6091)。上述文字流露的除了拳拳孝心外,对卢氏女死后飞升成仙、驭虎而行的刻意营造也显示出,宗教化的功利性诉求对女孝文化的推动有着不可小觑的作用。就记述对象而言,为了宣扬孝道天成的理念,掌握书写权利的地方官绅一方面搜罗未受圣人之训平民女儿的孝行,如宋代鄞县童八娘(10)宝庆《四明志》、延祐《四明志》、嘉靖《宁波府志》、康熙《浙江通志》做童八娘,而嘉靖《浙江通志》、雍正《浙江通志》则做童八娜,最早的宝庆《四明志》记载:“土人曰八娜”,因而两者均可。“一日虎衔其祖母,八娘曳虎尾,吁天祈以身代,虎为释祖母,衔八娘而去”[15];另一方面又强调其感天动地的孝感神迹,典型的例子是明代武康蔡孝女替母卒后,家里刚养的蚕“三日悉成茧”[16](P 5873)。可以说,地方志中的遇虎孝女不仅承袭了曹娥式幼女传主浑然天成之孝道的传统,而且配合了国家“不言而化”的意图。

此外,卢氏女的敕封被祀说明女孝文化的塑成与影响不只在道德教化领域,还涉及宗教世俗领域,祭祀卢氏娘娘的“孝佑宫”及娱神活动,在永嘉延续至今,被视为护佑一方(如送子、求财、保平安等)的女性神祇。同时,在笔者统计的32例女性遇虎事迹中,共有5例被立祠祭祀(见表3),也即有近16%“见褒于朝廷,得祀于乡里”。清代歙县的地方士绅们在重修孝女庙时所撰《章氏二孝女庙碑》中就特别指出:“自今像设方严,祭祀时举,过其祠下者孝爱之心油然而生,妇人女子亦将观感而化矣。”[6]可见,自唐以来,孝女饲(搏)虎救亲不仅为官方所认可与提倡,且逐渐被定格为具有一定性别指向的祠神供人崇奉。也正于此,这一特殊孝行在流传过程中被着上了道德与功利的双重色彩,进而有了更为广泛的女性追随者和效仿者。

以上仅是笔者为论述之便做的横向分类。其实三者之间并无严格界限,正如以身饲虎或以德伏虎的孝女们也无一不是以勇搏虎的范例,而明清方志中多有所见的烈妇救夫,如清代泾县潘氏“夫妻徙居溪上都筀竹园地,有虎患。夫攻木为业,晩归,将抵门,虎衔其颈,氏奔救夫与虎斗,虎舍其夫,遂啮妇,竟为虎所啖,夫亦被伤卒,尸尚全”[17],妻子为了保全其夫(哪怕是尸体),常具有“咤其勇烈”的搏虎行动和义无反顾的饲虎决心。当然,明清地方志对遇虎孝女的历史叙述,同样遵循了围绕女性生命周期不同阶段的预定社会角色为女德归类的原则:“女子之行,于亲也孝,妇也节,母也义而慈,止矣。”[18](PP 5575-5576)而“虎患”无非是男性先设之检验女德的“九九八十一难”(11)如割股疗亲、未婚守贞、遇暴自杀等。之一,本质上与其他诸难并无二致。

然就纵向时间轴来看,虽则32例女性遇虎的史料多成书于宋以后,但从记述对象中却可发现一个有意思的现象,即明以前11例中,仅孝妇1例、烈妇1例(均属元代),余则俱为孝女;明代12例中孝女3例、孝妇1例、节妇7例、烈妇2例;清代9例中孝妇2例、节妇4例、烈妇2例、贞女1例。从被祀情况来看,随着明以后孝女比例的下降,被祀对象亦由孝女转至节妇烈女,如表3所示的陈氏、水氏,均祀节烈祠。数据的此消彼长暗示,儒家士大夫所形塑的女德传统并非一成不变,在女性遇虎这一特殊情境下,从对代亲饲虎、孝勇博虎的颂扬到对贞节伏虎的铺染乃至强调表明,男性对女性生命初始阶段最重要美德——孝的“钟情”渐至更有利于夫家特别是其自身的贞、节、烈,且精心营构了“义虎”形象,用以强化贞孝节烈的极致之效。就此层面而言,“虎患”较之其他诸难似乎多了一份令人信服“验证码”,因为被赋予的“灵性”决定了“虎”既可以在孝女、烈妇面前展露无比凶猛的噬人本性,又可以在孝妇和贞女节妇面前瞬间幻化为直通人性的道德守护神,其善恶的自由切换完全取决于女性典范塑成的需要。

表3 明清时期长三角地区方志所载遇虎孝女被祀情况一览

不过,明清时期的男性书写者显然倾心于将“孝女”与“虎患”做更多宗教化、世俗化的勾连(12)如重修前朝孝女庙,祭祀节烈祠,支持娱神活动,用诗歌碑文颂扬贞孝节烈女性遇虎而产生的神迹等。,如此便能形成易于女性理解的因果循环逻辑——付出越多回报越丰。由是,女孝也就自然而然地与贞、节、烈合流一体,男性加诸女性身上的美德(实为规范)则愈行愈重。

三、尽忠与守节:遇虎孝女的多重代入

贞孝节烈是明清时期官方塑造女性道德偶像的必备特质。在检验上述特质时,男性书写者往往会将场景设置的凶险异常,天灾(水灾、火灾、地震、虎患)、人祸(丧夫、疾病、兵患、寇匪)都是辨其真伪的试金石。而地方官绅们在记述女性遇虎过程中,除了着重突出其浑然天成的孝行之外,对场面的刻意渲染和对勇毅的由衷称赞也使人注意到此类女孝书写背后隐涵的某种与明清方志大量记载忠义节烈事迹的暗合之处,即同样为了砥砺男子尽忠、女子守节。

(一)移孝作忠

易素梅在论述宋代女孝的政治实践时指出,“曹娥的孝被国家、士人赋予与节、忠对等的价值,成为刻画男性气质(masculinity)的参照物,从而成为宣扬尽忠和守节观念的一种手段”[19],这一论断同样适用于方志文本中的遇虎孝女。明清时期的修志者在记录女性“提关击虎”“挺刃往格”的孝勇之举时,其预设的读者不仅是女性,更可能直接针对男性。举例而言,明代武康蔡孝女在虎攫其母后,立刻“挺身扳树枝格斗,行三百余步,女益奋击。虎舍其母伤女,其血上喷,高丈许,竹叶尽赤。虎亦舍女而去”[16](P 5873)。一方面,少女舍身忘我、一心代母的惊人之举,营造出一种让堂堂七尺男儿亦自愧不如的窘迫感和忏悔感;另一方面,一连串动词和色彩的运用,使搏虎的场面极具画面感和代入感,让读者尤其是男性读者产生战场上奋勇杀敌、以一敌百的英雄体验。换言之,对女性遇虎行孝的记述不仅让儒家士大夫忠孝两全的道德理想得到一定程度的满足,而且也以“弱小”女性通过孝行实现自身道德实践的圆满去激励更为“强大”的男性肩负起忠君报国的义务。

(二)移孝守节

前文已述及在女性遇虎这一情境下长三角地区明清方志中记载对象的转移(由较为单一的女孝到贞孝节烈合流)和数量的变化(由宋前的寥落至明清的繁盛)。可以看出,从针对女性道德教化的角度出发,贞孝节烈是具有某种相通性的。笔者在对32例遇虎女性的检视中发现,除去12例孝女外,其余20例女德特质的边界是模糊的,也即男性书写者意欲呈现的是一种源于“孝”而又不止于“孝”的女性典范。道光《歙县志》记载了一个感人至深的谢氏的故事:“蒋村人,夫妇共力农樵。乾隆五年,干长垅坪地,太平遇猛虎,氏见夫已伤,乃以左手抱夫尸,右手持锄击虎额,虎负痛舍去。谢负尸归时亦受虎毒,发尽髠。守节终身,贫病蓝缕,常行山中,人皆指为击虎而夺夫尸者。”[20]在谢氏身上,负尸归包含了对舅姑的“孝”,击虎夺夫昭其“烈”,发髠守节彰其“节”,最后贫病交迫却还常行山中则显其“情”,诸多特质加身的谢氏被成功塑造成女德的终极垂范。同时,由于虎居山野,决定了其只能是庶民孝道,因此,对于身处阃内的女性来说,可效仿的或许并非这一激烈孝行本身,而是衍生出来的其他特质,如用谨守贞节来履行对夫家的行孝职责,等等。总之,明清方志中以贞女节妇遇虎不咥、感化义虎为主的记述也说明,男性真正属意的是随时随地都可配合其期许、拥抱其理想(即男性所定的规范)[21](P 161)的女性,而不仅仅是遇虎勇毅的孝女。

(三)移孝替孝

《说文解字》载:“孝,善事父母者。”[22](P 398)那么,如何才能够得上“善事”而至“孝”呢?《礼记》言:“孝者,畜也。顺于道,不逆于伦,是之谓畜。”[23](P 1346)也就是说,顺于德教,勿逆伦理,即可获得孝。但正如丽萨·拉斐尔(Lisa Raphael)的研究所指出的那样,汉唐之际的孝主要是针对男性的(13)Lisa Raphael从儒家经典对孝的阐释出发,认为儒家经典中“自然而然”产生的“孝”其实主要针对男性。Lisa Raphael,“Reflections on Filiality,Nature,and Nurture”,in Alan K.L.Chan and Sor-hoon Tan eds.,Filiality Piety in Chinese Thought and History,London:RouteledgeCurzon,2004,PP.215-225.,非直系血缘关系的儿媳对舅姑没有必然“善事”的义务。这一点,从当时的史书中罕见孝妇记载可见一斑,亦与笔者对入志遇虎女性的统计数据(明之前仅有1例元代孝妇)相吻合。中国台湾学者吕妙芬在相关研究中也发现,“孝”作为起初主要针对男性的德教,自宋始渐渐淡出男性教化场域,而成为女教的重要内容(14)吕妙芬在研究《孝经》文本定位的历史变化中发现,其搜集的225例妇女阅读《孝经》的史料中,宋以前只有5例,宋代16例,其余均为元以降的史料,而男性则恰恰相反。参见吕妙芬:《孝治天下:〈孝经〉与近世中国的政治与文化》,台北:“中央研究院”经联出版事业股份有限公司,2011年,第53页。。由此,原被赋予男性的“孝”,至少部分已落到女性身上。

翻检明清时期长三角地区的方志,在“孝友”“列女”中俱可见男女遇虎行孝的事迹,但救助对象和记载重点各有不同。以雍正《浙江通志》为例,其所载遇虎男性无外乎救其父母兄弟,女性则与“割股疗亲”范围的转变大略相类,“自宋开始突破血缘关系到明清重点落到‘拟血缘’的舅姑和丈夫身上”[24]。相关事迹的记述也以男性为父母庐墓而孝感义虎为多。此处,“虎”与传统孝子传中常出现在墓前的异象如“群鸟飞绕”“芝草数茎”等祥瑞之兆并无实质区别,其结果亦是“山禽野兽,皆悉驯附”[24](P 5197),鲜有危及生命。不可否认,对于以身搏虎甚至饲虎这类高风险孝行(15)高风险孝行主要指有性命之虞的行为,比如“割股疗亲”亦然。,已然不再适合身负延续家族宗祧重任的孝子,方志文本中对遇虎孝女舍生救亲的强调也显示,分饰女儿、姐妹、媳妇、妻子、母亲等角色的女性毫无疑问地成为男性“在履行家庭职责上最重要的替代者”(16)吕妙芬指出,在儒家构想里,女人被赋予掌管家庭内政的责任相当繁重,上对长辈的孝养、丈夫的辅助,下对子女媳妇的教导,旁及嫡庶、妯娌之间的相处,以及仆役婢女的管理,都是女人的责任,可以说把维系整个家族正常和谐运作的责任都加诸女人身上。参见吕妙芬:《妇女与明代理学的性命追求》,载《无声之声:近代中国的妇女与文化(Ⅲ)》,台北:“中央研究院”近代史研究所,2003年,第149页。。

揆之上述,遇虎孝女所表现出的女德内涵绝非“女孝”而已,其所蕴含的贞、节、烈等特质同样具备了他者审视下的性别张力,且与男性忠孝气节具有对等性和可替代性,而所谓的“山兽之君”亦不过是一贴被赋予“灵性”用以验明女德纯度的试剂,它可以因时、因事、因人(性别)而异。

四、结语

在中国传统文化中,老虎因为兼具异常强大的攻击性和灵性给人们提供了“充分的想象力进行道德说教”[1](P 154)。所以,当孝女遇上“山兽之君”时,不仅其贞节孝道可以得到检验,而且如果孝感天地,那么还能成为配享祭祀、守护一方的女性神祇。显然,这种以身代亲的孝行在明清男性书写者笔下具备了更吸引女性的宗教与道德的双重效力。不过,当他们满怀深情地将发生于斯的女性遇虎事迹载入志书,呈现一地风俗之淳良、女孝之天然时,却并不完全认同前朝旧“孝”,因而对此孝行的载录对象、类型和数量都做了策略性调整,女孝的内涵亦随之延展,与女贞、女节、女烈乃至诸多繁重的家庭职责等融合在一起,成为男孝的替代品(17)Keith Nathaniel Knapp曾指出女孝与男孝的差异,认为由于女性不能延续家族宗祧,因此孝女、孝妇需要做出比孝子更大的牺牲(如死亡)才能得到认可,其本质上女孝是男孝的替代品。Keith Nathaniel Knapp,Selfless Offspring:Filial Children and Social Order in Medieval China, Honolulu:University of Hawai’i University,2005,PP.164-168.与家族的炫耀物。

进一步而言,“孝不是生而有之的情感或美德,而是一种后天养成的文化构筑”[19],它在不同的历史时期会因统治阶层(男性)的政治立场、宗教信仰、性别观念等因素而产生不同的理解与表述,明清时期长三角地区的修志者也概莫能外。在他们看来,女性遇虎的事迹不单被用来劝孝,更是被用来移孝作忠、移孝守节甚至是移孝替孝的,女性只能也必须依赖自己在家庭中所扮演的角色而获得更多的道德肯定。