城市抗震防灾能力评价指标体系和评价方法

韩冰,倪国葳

(华北理工大学 建筑工程学院,河北 唐山 063210)

0 引言

过去的千百年以来,伴随着人类社会文明和科技的快速发展,人类与自然环境的矛盾不断加剧。人类为了争取更大的自由发展空间,肆意改变已有的生存环境,经历了与自然环境的长期斗争,严重透支有限的自然资源,虽然地球多次不停地向人类发出警告,但人类破坏自然环境的错误行为却完全没有得到有效遏止。全球各地每天都会发生大大小小的不同级别地震,轻微或者偏远地区地震,尚不能对人类生活造成较大的威胁。但是,较大震级的地震却严重影响了人类的正常生活,造成了一定人员伤亡,破坏了既有建筑物[1]。相关学者预测,随着地震频发区域人口的持续增加以及地震破坏能力的不断增强,本世纪因地震而引发的人类伤亡和经济损失会明显扩大,地震灾害对我国人民生产生活的威胁形势相当严峻。

综上所述,通过恰当方法来评价一个城市的抗震防灾能力,发现城市抗震工作的薄弱环节从而逐步提高城市抗震能力,是所有地震工程研究者关注的课题。多年来,国外专家学者开展了关于地震等自然灾害风险评估的大量研究,其中,对城市地震灾害的理论研究已较为完善,取得了较为丰硕的研究成果,关于城市抗震防灾领域研究的认识逐渐提高。Rache Davidson和Haresh Sbah[2]等在总结已有研究成果基础上,通过定义EDRI综合指数来刻画不同城市遭遇震害时的严重程度。根据EDRI综合指数对10个样本城市进行评价,通过实例分析验证EDRI综合指数评价结果的可信性与实用性。Kunihiro Amakuni[3]详细分析了日本阪神地震引发的灾害,提出评价城市抗震能力的强弱取决于自然条件、社会资源、救灾资源以及风险管理能力等40多种影响因素,通过采用专家咨询和主成分分析相结合的方法,建立了综合性较强的城市抗震能力评价方法,并选取日本13个城市对其抗震能力进行评价。Michel Bruneau等提出如果评价某区域的抗震减灾能力,应对该区域的恢复力指标定量测量,他们认为区域恢复力可为抗震减灾提供科学性较强的依据。

国内诸多学者也对城市抗震防灾能力开展了大量研究工作,其中,薄涛[4]分析比较了现有的不同评价方法,归纳出影响城市防震减灾能力的6个因素,以4R理论为评价准则,构建了基于综合指数的城市防震减灾能力评价体系。利用该指标体系得出哈尔滨城市抗震能力等级,并为该市提出了改进的对策与建议。刘莉等[5]将城市抗震减灾综合指数界定为社会可接受地震风险水平和实际地震灾害产生的风险两者的加权关联度,以此评价城市抗震能力强弱。在开展相关课题研究的背景下,基于不同社会可接受风险标准,对上海市浦东新区抗震减灾能力进行了评价,得到该区抗震减灾能力综合指数。王琦开展了中小城镇抗震减灾能力评价体系研究[6]。根据建立的指标体系评价了特定中小城镇宁强县的抗震减灾能力,发现我国较多中小城镇抗震减灾能力较弱,应加大完善抗震建设薄弱环节的力度。

城市抗震防灾工作属于涉及多领域多专业且具有较高复杂性的系统工程,它主要包括地震灾害前期监测预警、中期抗震救灾以及后期灾区重建3个重要部分。目前,我国城市抗震防灾能力指标体系研究尚处于探索阶段,虽然开展了较多的研究工作,但与国外先进的体系研究相比还具有一定的差距,仍然有许多需要深入研究的技术问题尚未解决。该项研究以建立城市抗震防灾能力指标体系为手段,提出了城市抗震防灾能力评价方法,基于上述理论对唐山市2015~2017年的抗震防灾能力进行了实证分析,从而为我国城市抗震防灾研究提供有价值、有借鉴意义的理论参考。

1 城市抗震防灾能力评价指标体系研究

城市抗震防灾通常按照地震灾害的时间顺序来开展地震工作,根据抗震防灾工作的时间顺序来讲,一般分为地震监测预警、地震灾害防御、应急处置与救援、震后恢复与重建4个阶段,其中,地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援构成了我国综合减灾三大体系。在这4个阶段所包含的一切影响因素构成了我国城市抗震防灾能力评价指标体系。

1.1 评价指标体系结构

该项研究是基于城市抗震防灾能力指标体系建立的层次结构模型,对城市面临地震灾害时所表现的综合抗震能力进行评价,主要由以下4个层次组成:

(1)目标层:处于模型的最高层,是城市抗震防灾能力评价要达到的总目标,该层次得到的评价结果将直接反映城市抗御地震的能力大小。

(2)系统层:针对以上4个阶段的特点,将总目标划分为地震危险性评估能力、工程抗震防御能力、社会基础支持能力、灾害管理能力、救援与恢复能力5个方面,该层次是实现层次分析总目标的原则要求。

(3)要素层:该层次是实现系统层5个方面的具体手段,从而达到评价层次分析总目标的目的。

(4)指标层:处于模型的最低层,基于要素层所划分的17种要素,针对地震灾害以及指标体系设计原则,客观科学地选取评价指标,构成城市综合抗震能力指标体系的最基本要素。

1.2 指标体系的建立

城市抗震防灾能力是反映一个城市防御和应对地震灾害的综合能力,如何综合考虑社会、经济、环境等各因素对城市抗御地震灾害的影响,是建立评价指标体系的关键。该研究基于现有研究成果,根据各层次指标的具体要素,构建了包含1个目标层、5个系统层、17个要素层及多个指标层的城市抗震防灾能力评价指标体系(见表1)。

2 城市抗震防灾能力评价方法研究

2.1 评价模型构建

通过构建城市综合抗震能力评价模型统一评价各个指标,针对样本城市在不同观测点的达标情况,得出城市抗震防灾能力总评分,按照0~1区间5等分,分别为优秀、良好、中等、一般、较差,该项研究构建的区域综合减灾能力评价的理论模型如式(1)所示。

(1)

其中,P为抗震防灾能力总评分,Wj为各子指标的权重,Xj为各指标标准化后数据。

2.2 模型参数确定

采用AHP-熵值法确定综合权重,计算步骤如下:(1)层次分析法确定主观权重按照式(1)确定的城市抗震减灾能力多层次结构模型,利用1-9标度法构建系统层、要素层和指标层的两两判断矩阵。运行yaahp软件进行一致性检验,一致性检验指标CR计算公式如式(2)所示。

CR=CI/RI

(2)

式中:

CR—随机一致性比率;

CI—判断矩阵一致性指标;

RI—平均随机一致性指标。

若CR<0.1时,代表判断矩阵具有可接受的不一致性,可得出各个指标的主观权重;否则,则需要改变各个指标相对重要性调整判断矩阵,直至一致性检验通过。计算流程图如图1所示。

(2)熵值法确定客观权重熵权法可以突出指标数据的局部差异性,通过计算各个指标的熵值,根据其表现的差异程度来反映出评价指标的重要程度。为了得到更为客观的评价结果,采取熵权法计算客观权重。熵权法的计算过程如式(3)所示。

a.构建评价指标判断矩阵设多属性矩阵如下:

(3)

计算第j个指标第i个方案的贡献度pij,

(4)

b.信息熵ej的确定:

(5)

其中,ej∈[0,1],如果pij=0,则定义ln(pij)=0。

c.差异系数dj的确定:

dj=1-ej

(6)

d.熵权μj的确定:

(7)

e.计算综合权重

对各个城市综合抗震能力的评价指标组合赋权,具体步骤按式(8)计算。

Wj=αωj+(1-α)μj

(8)

式中:

Wj—综合权重;

α—加权系数,取主客观权重的平均值作为综合权重,故α=0.5。

3 模型实例计算与分析

唐山市位于多条活动构造带的交汇之处,因具有所处地理位置独特以及地质构造颇为复杂的特点,所以时常遭受地震灾害袭击。因此,该项目选取唐山市为研究对象,对唐山市2015~2017年的抗震防灾能力进行评价。

3.1 数据来源

样本数据大部分通过唐山城市年鉴、国家统计局、河北省经济社会发展统计数据库、唐山市国民经济和社会发展统计公报及相关标准等级获取,定性指标数据主要借助文献参考或专家咨询等方式进行等级赋分。

3.2 指标权重确定

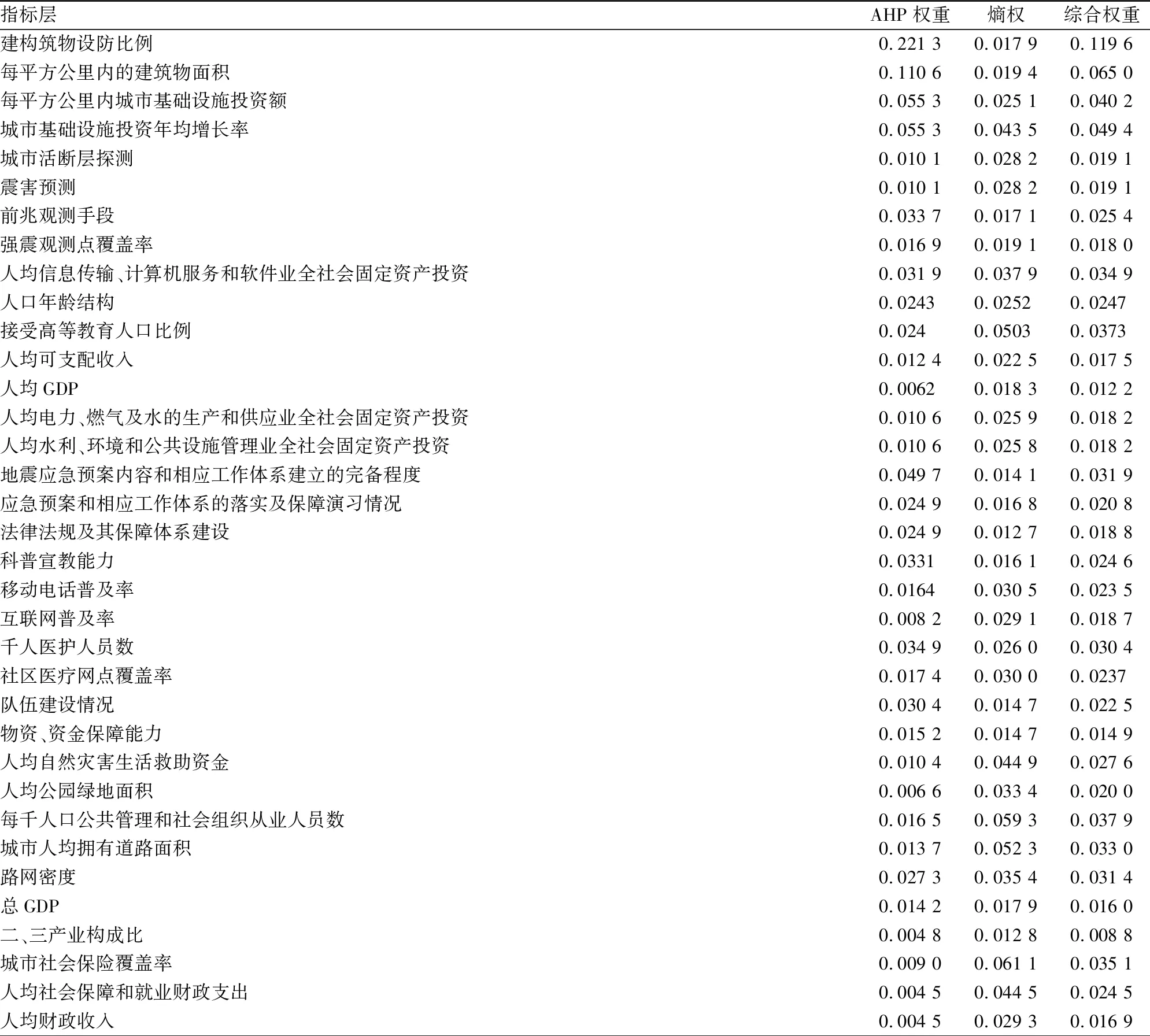

该项研究依据各个指标系统内部不同评价目标的特性,结合AHP法和熵值法,组成综合权重(见表2),满足城市抗震防灾能力综合评价过程中对指标赋权的科学合理性。

表2 综合权重

3.3 评价结果

基于上述评价步骤和方法,利用AHP-熵值法确定指标权重,并通过构建抗震防灾能力评价模型进行多指标拟合计算,最后得出2015~2017年唐山市抗震防灾能力评价得分分别为0.530 8、0.591 7、0.692 2,可以看出2015~2016年的城市抗震防灾能力处于中等水平,需要采取相应措施提高,2017年城市抗震防灾能力达到良好。但是抗震防灾能力水平仍具有较高提升空间,应不断加强抗震防灾工作中薄弱环节,以减少地震灾害人员伤亡和经济损失为目标,持续提高城市抗震防灾能力,争取唐山市抗震防灾工作水平迈向新台阶、实现新跨越。

4 结论

(1)构建城市抗震防灾能力评价模型,评价中采用AHP-熵权法确定指标权重,能够较为客观的考虑城市抗震防灾能力的影响因素,避免城市抗震防灾能力评价过程中的不确定性和模糊性。

(2)通过算例结果可知,唐山市整体抗震防灾能力等级为良好,指标体系与评价模型具有较高可行性和可信度,可对城市抗震防灾能力进行定量化评价,为我国城市抗震防灾工作提供理论依据。