高校教师学术领导力提升初探

张忱

摘 要:提高高校教师学术领导力是提高高校管理水平的关键,也是高校学术管理与行政管理有机结合的关键。本文以高校教师的学术领导力与学术性的关系为切入口,探究高校教师学术性的内涵范围,明确高校教师专业性的意涵与存在的发展瓶颈,通过理清概念之间的内在关系,得出高等教育领域中教师的专业性和学术性关系模型,为提高高校教师学术领导力提出对策。

关键词:高校教师学术领导力;高校教师专业性;高校教师学术性

中图分类号:G647 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2020)02-0065-06

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2020.02.011

Abstract:Improving the academic leadership of college and university teachers is the key to improving the management of colleges and universities and the key to the organic combination of academic and administrative management. This paper, from the aspect of the relationship between academic leadership and academic ability of college and university teachers, explores the connotation range of academic ability of college and university teachers, clarifies the meaning of professionalism of college and university teachers, and the existing development bottlenecks, and clarifies the internal relationship between concepts, obtaining a relational model of teachers professionalism and academic ability in higher education, and thus to propose measures to improve the academic leadership of college and university teachers.

Key words:academic leadership of college and university teachers; professionalism of college and university teachers; academic ability of college and university teacher

在2017年芬蘭坦佩雷大学和葡萄牙新里斯本大学召开的“中—欧大学管理及学术领导力提升”研讨会上,各国代表就加强学术领导力建设、提升高校治理水平达成一致意见。在我国,2010年通过的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010―2020年)》提出,推进政校分开、管办分离,高校去行政化,实施多元化管理。何为学术领导力?高校教师的学术性与专业性对学术领导力有何影响?如何提高高校教师学术领导力?这一系列问题成为提高高校管理水平的关键,很有必要进行研究。

一、高校教师学术领导力与学术性、专业性的意涵

1.高校教师学术领导力

大学教师作为一门特殊职业,需要高深的学问作为支撑[1],同时也承担着科学研究和教学实践的任务。大学教师在开展教学科研的同时,亦需对教学科研活动进行管理。鲁烨认为:“大学教师承担着大学‘学术治理的重任,是推进高等教育系统变革的核心力量……过程中所彰显的‘学术领导力则是其承担高等教育系统内部治理的力量之源。”[2]何为学术领导力?许多学者对此作了定义:孙京新、王宝维等认为,领导力是一种以建立在多元基础诸如领导职能、领导体系等之上的,是领导者与被领导者及相关方实现共同目标和愿望的一种能力[3];潘骏认为,领导力的质量是决定学校效能和学生学业水平的关键因素[4]。由此,笔者将高校教师的学术领导力归纳为:由教师的学术性和专业性对学校或其他教师产生的影响,是一种为了实现共同学术目标和愿望的能力与影响力。

2.高校教师学术性

对高校教师而言,无论教学还是科研活动,都是基于自身的学术水平进行的活动,那么,何为教师的学术性?叶澜认为,高校教师的学术性是一种高校教师在科研活动中表现出的某种学术水平,用以反映该门学术的前沿程度,或带领学生做出科研成果的水平等。冯茁认为,高校教师的学术性是以学术性为特征的本质性的内容与方法,强调“科学探究”并且是高校教师专业性的一种表征。鲁烨认为,学术性主要是指高校教师自身所具有的某一学科专业领域内的高深知识,以及运用这些知识解决实际问题时所表现出的独特性与专门性[2]。归纳来看,高校教师的学术性是其建立在独有的知识背景和水平之上的,形成的对该领域知识的观点和感悟;是一种可以通过科研活动及成果表达出来的独特能力,且这种能力不是脱离于专业性而独立存在的。

3.高校教师专业性

高校承担了人才培养、科学研究和社会服务等职能。从人才培养职能来看,高等教育是一种按专业类别培养高级人才的活动,对教师提出了人才培养的专业性要求。从科学研究职能的角度来看,教师能够更加“纯粹的关心教育本身”,关心学生获取知识和这一过程中所蕴含的知识,以及这些知识对学生的身心产生的影响。雅斯贝尔斯说过:“教学要以研究成果为内容,讲授讨论不应有‘最后原则,实习练习应让学生直接接触事物并研究知识的根源。”[5]可以说,教师所具备的科学研究素质以及对待知识的态度同样也是其专业性的一种最直观的体现。从社会服务的职能来看,高等教育是一种学术性和职业性相结合的教育,高等教育必然有一部分是为了社会需要而服务的,这不仅仅是高等教育的职能所在,更是许多学生的需求所在。这就要求教师的专业性中也必须同时包含较为社会性的一面,即教学内容必须立足实际,或是为学生未来的职业发展提供一些可靠的建议,培养学生的社会服务意识等。

二、高校教师领导力在学术与专业协同中提升

1.高校教师的学术性与专业性相互交织,是教师发展的核心力量

从教学内容的学术性看,高校教师的学术性是教学内容的专门化水平的体现,是高校教师的一种专业特质。冯茁认为:“教学对大学教师的专业知识有着严格的学术规训,大学教师的知识必须是专门的、系统的、规范的, 同时,如何教学的知识也是必备的。”[1]从学科知识方面看,包括:高校教师的相关科目的研究水平;对学科知识的发展的推动作用;在该学科前沿的先进程度。在《高等教育哲学》一书中,布鲁贝克认为:高等学校关注的是深奥的学问,这些学问或者还处于已知与未知之间的交界处[6]。而所有的学科知识,不论其分类所属人文社科或是自然科学,都源自于人类对客观真理和自然规律的发现和探索。假设我们将每一次的发现和突破看作是一场建立在对于客观事物足够认识的逻辑下,对于未知知识的向前缓慢推进的探索。那么,毫无疑问,高校教师应是站在某一门学科边缘的探索者和发现者,拥有坚实的专业理论基础是进行学科发展的必要前提。且学术积累深厚的教师们要想进一步拓开学科发展的视野,还应当拥有其它方面的能力。陈华将学科带头人的能力分为:学术研究能力、人才培养能力、组织管理能力、社会活动能力和心理承受能力[7]。由此,我们可以看出,教师所具备的关于该门学科的知识总量多寡,在一定程度上可以作为衡量某一门学科学术发展水平的重要指标。

从教师专业性的视角看,叶澜在《一个真实的假问题——“师范性”与“学术性”之争的辨析》 中提到了美国卡内基促进教学基金会前主席波依尔对于教师职业发展与其学术性的关系论证,“知识并不都是以这种线性方式发展的,因果关系的箭头可能和常常是指向两个方向的。”教学是一种开始于已知但不局限于已知的双边活动,教师不仅要将已有的知识在课堂上传授给学生。更要带领学生一同走向思考和探索,在知识的传输和交换过程中发现和思考,在此过程中形成经验的累积,促使教师从中获益,这也是高校教师学术性的一种体现。“教师是按照行业规范,在时间节点内,向学生传授科学文化經验技术。他受社会的委托对受教育者进行专门的教育。”[8]我们如果将教师的课堂教学看作是传授知识的一方,即“给与方”,将课堂上接受教育的学生看为“获取方”,这样将课堂上最原始的矛盾简化为知识的赠与和获取者的矛盾,就可以窥见教师的“师范性”和“学术性”争议分歧的根源所在。正如叶澜关于该争议的观点中总结到:关于教师专业性认知的偏差大致有三:其一是只抓住了局部“教书”之事;其二是把所教知识的已知性混同于教育活动的非创造性,即人为地消灭了知识已知和知识传授的同一性;其三,混同了“教什么”和“如何教”两种不同类型的知识[9]。但不论是哪一种意见,都是认为知识的“给予”和知识的“创造”是两个并不相容的概念,这导致在认识教师专业性和学术性上产生了错误。此类矛盾并不在教师对于知识的给予和学生的索取上,而在于教师在无数次给予和重复已知知识,对更优化的传授方式的探究以及对已知知识的更新,从而形成不断的自我否定和进步的过程中。对于学生来说,除了来源于教师传授的新事物在不断重构着学生的世界观、价值观,其与教师的沟通和交流也能够促进教师不同于单一学科研究的多元化交叉学科知识发展的思维,因此,教师的教学不仅仅是该职业的专业性体现,而是“一类学术性的事业”。

2.高校教师的学术领导力是学术性与专业性共同交织的应然结果

潘骏、候继虎认为,领导力的质量是决定学校效能和学生学业水平的关键因素,而提升和激发高校教师的学术领导力,培养更多有能力、有学识的高校教师才是实现大学学术管理的最佳途径,这对于推进大学治理方式的变革具有重要的理论与现实意义[4],他们还认为学术领导力可以在主客观层面有效促进大学教师的专业化。薛中祥认为:“师范性只有走向教育学术,师范专业的专业性才真正被认可。”[10]这一观点也从具体的角度阐述了对于高校教师而言,学术领导力的培养更应关注教师专业性。

综合来看,高校教师的学术领导力与学术性、专业性的关系,究竟谁占更为主导的地位,学者们还有争议。持学术领导力的增强可以促进高校教师专业性观点的学者,在相关对策的提出时会更加偏向于从大学的宏观角度入手,思考行政权力干涉过多会对大学的学术权力造成何种影响,或是期望藉由学校领导和什么样的管理手段促进教师沟通合作、拓展高校教师学术创新方面的发展途径等;持教师学术性和专业性能够促进教师学术领导力发展观点的学者,在提出对策和反思时,则会更多地从大学后的教师教育,教师个体的经验与反思在教师专业成长中的解构和再消化,教师专业性成长的不同阶段以及不同对策或是学术发展途径等方面入手,从而更加注重教师个人的发展和在教学实际中的落实。

持以上两种观点的学者,出发点不同,思考的立场也有一定差别。从学校发展的整体来看,以行政的方法进行综合管理,有利于提高科研效率。但校方如果涉足太多,必然会导致学术权力和行政权力的冲突和矛盾。布鲁贝克认为,高等教育追求的是一种在学术上“闲逸的好奇”并对知识进行自由的探究,这种理想应当被高校所尊重。因为知识的探求与创造并非是在压力之下产生的流水线生产的结果,从本质上来说,知识即来源于人对于未知事物的好奇心,行政权力带来的压力却易使教师走入相悖的境地。陆美红在相关文献综述中提到:“学术领导毫无疑问是追求卓越的核心组成部分……学术组织的未来取决于组织全体各层的有效领导能力的发展发挥”。不难看出,教师学术领导力的核心是一种由学术和知识的权威性而带来的力量,而正是这种力量让其发现者拥有了无可替代的影响力和凝聚力。

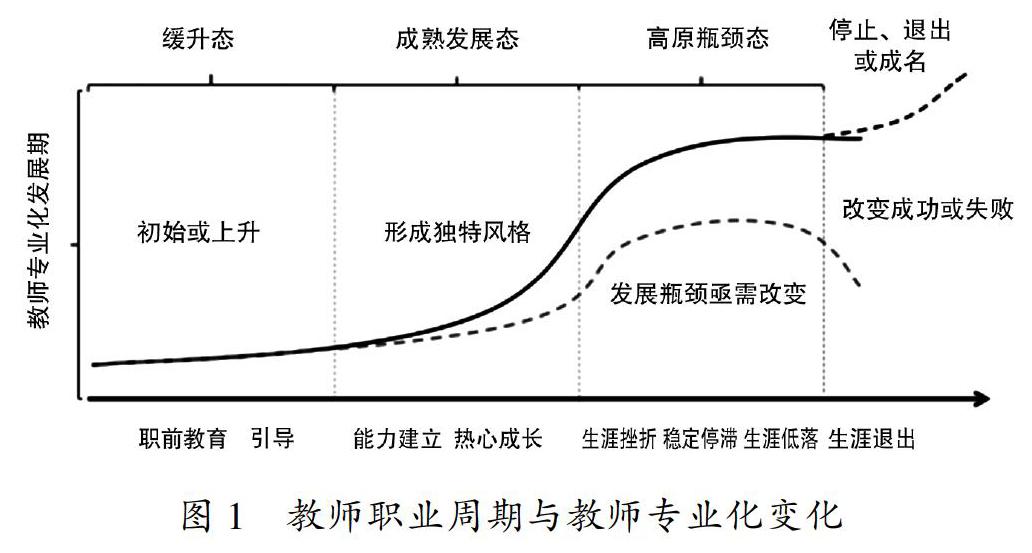

3.从高校教师的职业生涯周期看学术领导力的提升

学者费斯勒构建了广义的教师生涯模型,并将教师职业生涯划分为八个阶段,涵盖了教师从职前到入职,再到教师能力的建立成长或是遭到生涯挫折的总体历程[2]。我国学者贾荣固以此为标准,对教师的职业周期进行了再次思考,认为此周期呈现着“上升态—高平态—缓降态”[11]的发展趋势,并且总结出教师专业化的七个阶段,同样也涵盖了大多数教师从职前到退休的过程。这些划分有较多共通点,大致都会经历准备、上升、发展以及停滞状态。高校教师的身份以及来自学术研究的压力,会使其面临同样甚至更为艰难的困境。根据高校教师专业化成长阶段的相关研究,针对教师成长阶段的划分,笔者设计出如图1所示教师的职业周期。

在初始阶段,教师从“会学”到“会教”转变,将掌握的教育、教学理论有效地运用于教学实践,找到最有效和合适的人才培养途径和授课方法,协调课堂的学术性等,需要教师先对教学实践活动和教师职业建立一种新的认知,在教学、科研活动和为社会服务的活动中实现自身的专业成长。

高校教师经过一定时间的教学活动,教学技能逐渐熟练。同时,由于自身已经具备了一定学术研究能力,这会促使教师们对如何“讲得更多、教得更好”进行深入反思。但是,部分教师会因为本专业学术研究遭遇瓶颈,或是教学质量不理想等问题逐渐失去在教学和科研两个状态之间的平衡;甚至可能认为教学活动分散了自己参与科研的时间,或是认为学术水平不够导致教学质量出现下滑。对这部分教师而言,教学过程本身毫无吸引力而言,变成了一种纯粹的理智负担[1]。这一瓶颈期触及了高校教师在专业化阶段发展的边界,这一阶段的教师亟待各界的帮助。

在此之后,专业化发展瓶颈阶段过渡到新的突破阶段,这一阶段的高校教师已经由专业化和学术性的失衡转为了能够利用双方、改变自我的新阶段,累积了较为先进、深刻的学术知识,拥有学术创新能力以及一定的学术名气;在教学方面,也不再受到自身能力限制,更加着眼于自由学术、前沿知识等。这就是另外一种突破了自身极限和专业化边界,所有高校教师都期望达成的一种理想状态。

综上,高校教师的学术性和专业性均会在一定程度上影响教师学术领导力的发展,其中高校教师的专业性会和其学术性在一定范围内相互影响。对于高校教师的专业性而言,这种影响却是双向甚至是多向的,不但受到自下而上即学生对老师、课堂对老师的影响,还可以受到学术性发展程度的影响,或是自上而下的由学校管理体制带来的影响。由于这种多向性,高校教师的专业性提升可以在一定程度上促进其学术性的发展,而学术性和专业性互相影响,也可以作为提高高校教师学术领导力的重要途径,其相互关系可总结为以下模型(见图2)。

三、提高高校教师学术领导力的设想

在较为明确什么因素对高校教师的学术领导力产生影响后,可以从高校教师学术性和专业性两方面入手,提升高校教师的学术领导力,实现高校师资队伍素质和水平的同步提高,进而提高高校管理水平。

1.制定符合我国国情的高校教师专业化考量机制

2000年,美国教师教育委员会便提出教师影响力培养倡议与计划,提出了有关教师领导力培养的“关系定律”[11]。并对教师专业性和相关领导力的培养做出了较为全面的概括,并提出教师领导力和专业化需要考虑几个因素:一是教师自身素质,二是教师所处的工作环境,三是校方领导态度。针对这些特点,专门设计了评价教师专业化的量表,并对其信效度进行了测量,保证其使用价值,并针对不同选项提出了不同的建议(见表1)。

从表1可以看出,尽管针对群体更多以中小学普通教师为对象,但是仍然有许多值得借鉴之处,如:增加对当下教学概念的理解,解决不同学生的个性需要,加强人际关系和沟通技巧,改善课堂管理和组织的职能等。以具体问题对教师做出评价分析,不仅有利于考评人员把握教师的专业性成长水平,更加有利于引發教师对于教学和课堂的反省与思考,使不够关注课堂教学的一部分高校教师将注意力重新放回职业核心内容之上。

在2016年颁布的《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》中,中央再一次强调了“师德为先、教学为要、科研为基、发展为本”的考评改革方向。意见旨在改变以往单一化考评和唯学历、唯论文的教师发展瓶颈,注重建立多方联动发展机制,提升教师师德和教学水平,注重社会评价等多方改革。这与国外已有经验不谋而合,因此可利用国外已有的考评编制框架,结合我国国情以及各校实际制作不同的具体化考评细则;可以利用校际网络数据,将考评具体个性化到每一个教师,深入观察和了解教师在教学过程和职业生涯发展中所遇到的问题,切实地帮助教师,做好教师学术领导力加强的促进工作。

2.帮助瓶颈期教师做好心理建设和心理疏导

庞亚雄、孙金海、程传苗对高校教师健康状况与干预的研究发现,高校教师的心理和生理健康状况都非常不容乐观。他们认为:“随着高校教育体制的不断改革发展,岗位竞争越发激烈……各项举措的实施越发严格,高校教师的工作量及身心压力陡然增加。”[12]诸如职称评定、年终考核等“绩效考核”直接关系到教师未来的发展与待遇,成为许多教师的心头重担,这一严峻现状致使高校教师心理疾病、慢性代谢疾病等都有上升趋势。高校教师心理健康状况低于全国平均水平,心理健康状况问题不容小觑,与此同时,焦虑、抑郁因子平均分也高于全国各学段教师平均水平。

加强高校教师的心理疏导和心理干预,不仅是教师心理健康的保障,更是一种对于教师和学术的尊重。对于处在瓶颈期的高校教师来说,专业性和学术性的分配本就不甚均衡,加之各类绩效考评、学术考核等会更加刺激教师的职业压力和职业焦虑。此种晋升考核的高压非但无法促进教师的学术水平发展,更多地会导致揠苗助长式的反作用。因此,关注教师心理发展、心理健康等,对教师度过瓶颈、提升教师专业性或学术性都会产生一定帮助。

3.加强教师之间学术沟通和学术交流

根据教师职业发展趋势可以看出,瓶颈期是教师发展到一定程度之时出现的较为常规和普遍的情况。正如纪伯伦曾言,争论是心灵碰撞的捷径。高校教师在面临学术瓶颈期的时候,同样渴求与其他有相同境遇或拥有更高学术水平的教师在一起交流倾谈。如果说教育学是为解决教育问题,研究人类科学并且揭示教育规律的一门学科,那么在学科下研究教师和学生、课堂和教学活动,对于教师来说也理当同样适用。

因此,学者聂玉景认为:“学校外部的相关部门,诸如教育行政部门等应当为高校教师提升领导力创造优良的条件,否则如若只靠教师的自身努力是不够的。”[13]例如开展学术交流会或讲座等,以经验多带动经验少,在教师之间树立榜样。学术的创想和火花并不完全是建立在埋头苦读和办公室之中的,促进教师和教师、学校和学校之间的交流,更有利于教师在学术领导力上有所发展。此外,从个体角度来看,大学中的教师群体与大学的领导者不属于同一管理层级,但他们都可以通过诸如参加学术委员会或其他学术组织来体现其影响力[14]。由此,加强高校教师群体之间的凝聚力、学术性,同样会对发展高校教师学术领导力起到重要促进作用。

4.鼓励教师利用互联网平台进行学术成果考评多元化发展

2018年4月18日,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,再次强调了将信息技术与教育教学深度融合的理念,建立网络化学习型社会的概念已在当前的时代背景下变为了有力的实践,教育也因此变得更加开放、平等、可持续。信息技术在教育领域的应用早已使广大学生群体受惠,但对于教师群体而言,可供他们进行学术成果分享與评价的平台还较少。现代高校都会建立智慧教室、多媒体课堂等,这使得高校教师的教学和科研方式从根本上有了重大革新,这些资源使高校教师的学术研究或展示不仅局限于课堂之内,类似线上汇报、成果发表或利用慕课平台教学等,都是随着互联网时代到来而产生的新兴手段。高校管理机制和考评方式应当走向多元化,鼓励高校教师充分利用网络资源和平台,将科研成果和传播媒介有机结合,建立更加灵活权变的教师考评机制,组建技术专家和学术专家共同评审等。使高校教师不仅享受到技术革新带来的便利,同时减轻高校教师职称评价、期末考核等一系列繁重的负担,只有管理体制真正发生质的改变,教师才能放下沉重的心理负担,才能更好更轻松地投身于科研或教育事业,走向思想上学术自由,行动上学术领导力增强的新局面。

参考文献:

[1] 冯茁.解读大学教师专业发展的“学术性”[J].世界教育信息,2008(1):38-40.

[2] 鲁烨.高校教师专业化成长阶段的研究[J].扬州大学学报(高教研究版),2010,14(5):38-42.

[3] 孙京新,王宝维,孙庆杰,等.美国高校领导力教育现状、特点与启示[J].高等农业教育,2010(9):87-89.

[4] 潘骏,候继虎.大学教师学术领导力的成长图景[J].教育发展研究,2014,34(23):54-58.

[5] 周川.从洪堡到博耶:高校科研观的转变[J].教育研究,2005(6):26-30+61.

[6] 约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].杭州:浙江教育出版社,1987:14-18.

[7] 陈华.高校学科带头人能力建设研究[D].武汉:武汉理工大学,2008.

[8] 夏风.论青年教师职业生涯规划与学校发展[J].智库时代,2019(26):5-6.

[9] 叶澜.一个真实的假问题——“师范性”与“学术性”之争的辨析[J].高等师范教育研究,1999(2):11-17.

[10]薛忠祥.教育学术——教师专业化的发展走向[J].教师教育研究,2009,21(3):7-11.

[11]贾荣固.略论教师职业生涯发展[J].大连教育学院学报,2002(1):4-6.

[12]庞亚雄,孙金海,程传苗.高校教师健康状况与干预[J].解放军医院管理杂志,2019,26(3):276-280.

[13]聂玉景.论内涵式发展中高校教师领导力的提升[J].黑龙江高教研究,2019,37(3):90-93.

[14]王丽坤.国外大学学术领导力现状及其启示[J].教育评论,2015(10):161-164.

(责任编辑:杨 波)