汉语国际教育专业由“语言”到“文化”的转向

陈春莉

[摘 要]自2013年起,对外汉语更名为“汉语国际教育”,这一名称的内涵更加丰富,外延也得到了拓展,准确地体现了人才培养的目标,明确了课程体系的性质,同时,还实现了由“语言”到“文化”的重大转向。

[关键词]汉语国际教育;“语言”;“文化”

在以和平與发展为主旋律的当代社会中,经济实力不再是衡量一个国家水平的唯一标准,文化实力的影响力已经成为国家富强、民族振兴的重要标志,成为衡量一个国家综合实力的重要指标。亨廷顿提出,文化已成为经济发展的重要议题;丹尼尔·帕特里克更是果断地说,是文化而不是政治决定着一个国家的成功。在新的国际发展趋势下,维护国家文化安全的任务日益艰巨,提高国家文化软实力已成为我们党和国家的一项重大战略任务。尤其是当代中国进入了全面深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,文化日益成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、综合国力竞争的重要因素和经济社会发展的重要支柱。要想建构一个雄踞于世界之林的现代国家,就必须进一步增强国家文化软实力,提升中华文化的国际地位和影响力。《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出,要实施文化走出去战略,不断增强中华文化国际影响力,向世界展示我国改革开放的崭新形象和我国人民昂扬向上的精神风貌。汉语国际教育专业的新发展正是顺应了发扬光大中华文化的时代要求,实现了由单纯的语言教学向多元文化传播的发展趋势。

汉语国际教育专业发展历程

汉语国际教育专业是中国语言文学类下属的二级学科,其前身是对外汉语。1985年,经国家教委批准,上海外国语学院、北京外国语学院、北京语言学院和华东师范大学共四所高校,开设了第一批全日制对外汉语教学本科专业。1998年,教育部颁布《普通高等学校本科专业目录》,将该专业名称确定为“对外汉语”,专业代码“050103*”。

自改革开放以来,随着经济飞速发展,我国综合国力、国际地位不断攀升,中国在国际上的影响力越来越大。为了更好地了解中国,世界上学习汉语的人逐渐增多。在这种良好形势的驱动下,对外汉语专业也取得了长足的进步。经过各级教育部门、专家、学者和教师30多年的共同努力,对外汉语专业在人才培养模式、课程设置、教材编写、课堂教学方法和教学实践等方面积累了丰富的经验。

但是,随着社会的发展、学科门类的革新和人才需求质量的变化,原有的对外汉语专业名称、学科设置、教育理念和人才培养目标等已不再适应汉语国际推广新形势的要求,也无法满足国际上对汉语教学和对外文化交流人才培养的需求。在这种情况下,准确定位专业特色、革新教育理念、完善学科设置成为当务之急。2012年,教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》和《普通高等学校本科专业设置管理规定》将“对外汉语”(学科代码:050103*)、“中国语言文化”(学科代码:050106W)和“中国学”(学科代码:050108S),合称为“汉语国际教育”,属于本科专业的中国语言文学类。这一名称的内涵更加丰富,外延也得到了拓展,准确地体现了人才培养目标,明确了课程体系的性质;从对外汉语到汉语国际教育也实现了由“语言”到“文化”的重大转向。

由“语言”到“文化”转向的必然性

张建民提出,对外汉语把汉语主要看作是工具,而汉语国际教育把汉语看作文化,是一种价值观的体现。[1]对外汉语教学强调语言本体,重视语言的教学和应用,将汉语作为人与人之间进行交流的工具和媒介。教师给学习者教授语音、语调、句法、语法、篇章结构、遣词造句等汉语知识,学习者以能够听懂汉语、看懂文字,具备听说读写能力为目标。这样的对外汉语教学偏重于语言的工具性,而忽视了语言的复杂性和多元性,并没有重视语言的文化功能和价值内涵。

而汉语国际教育不仅将汉语作为一种语言的教学工作,还将其作为一种思维方式和文化传播媒介,强调将汉语听、说、读、写、译等综合运用能力的培养与中华文化传播进行有机融合。遍布世界各地的孔子学院中所呈现的多元化和多样性就是汉语国际教育的最佳注脚,如中医孔子学院、商务孔子学院、旅游孔子学院、音乐孔子学院、舞蹈和表演孔子学院、饮食文化孔子学院、茶文化孔子学院等,这些专业性的孔子学院为推广中华文化探索出了一条新路径。因此,汉语国际教育专业由“语言”转向“文化”具有内在的必然性。

1.符合汉语发展的内在逻辑

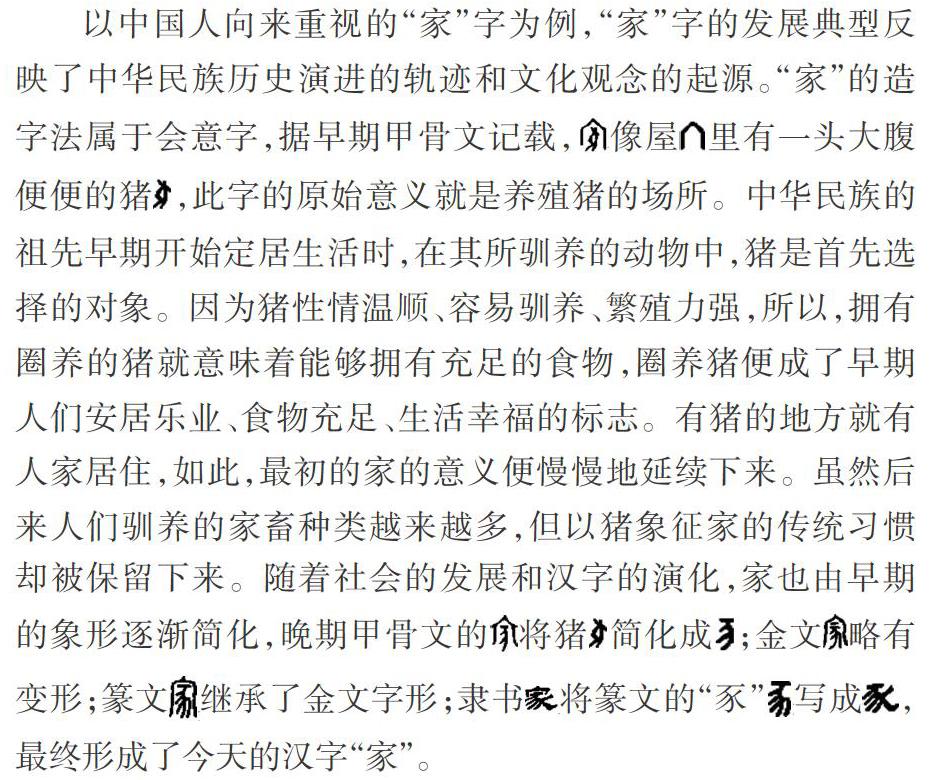

汉字的间架结构和造字组词与字母文字迥然不同。以英文为例,一共26个字母,所有的单词都是由这些字母构成,并且只在横向空间延伸。而汉字的构成则是复杂、立体的,古人总结出“象形、指事、会意、形声、专注、假借”六大造字法。复杂的构造使得汉字包含更丰富的文化内容和精神元素,汉语也形成了一套独特的文化表达系统。若仅是单纯地进行语言教学,将文化与语言隔离,会使汉语学习者只学得汉语的表皮,只知其然而不知其所以然。“如果我们只是把语言和汉字表面的东西机械地传达给学生,学生机械地学到了,记住了,实际上我们在一定程度上背离了语言文字的本质功能。语言的本质功能是用来交际的,它承载着民族的深刻历史和文化内涵。”[2]汉字由形、音到意,是一个层层升华的过程,三者的紧密组合形成了丰富的内涵,内在地记录了中华民族的独特思想。“汉语和汉字是在特殊的文化载体中的一个特殊的系统和品种。特殊表现在哪里?形、音、义、词的组合,都饱含着丰富的文化内容。”[3]汉语作为中华文化的重要载体,形象地记录了中国历史发展和中国人思维变革的历程,所以文化学习对于语言的掌握起着“他山之石,可以攻玉”的作用。

由以上汉字造字法的演变实例可以看出,汉语不仅是人与人之间进行交流沟通的工具,还承载着重要的文化功能。“汉语是中华文化最基础、最核心的部分,它既是汉文化的重要载体,又是了解汉文化的重要途径。”[4]所以,单纯的语言教学具有一定的狭隘性和局限性。“从理论上来说,将语言看作是一种纯工具的观点,也自动隐藏了语言作为文化现象所具有的价值观。人类在认识世界和改造世界的过程中,不断地用词语来总结认识的成果,由于受到地域和环境的影响,就会产生适应生存环境所需的词语,这些词语往往可以充分显示文化习俗。同时,将研究的焦点放到文化上来后,就难以避免地与价值观相联系,因为文化是价值观的体现,这样就可以看出语言和文化、价值观的紧密联系程度。”[5]如将“家”的汉字构造、演进与中国传统文化关联起来,就能深入理解和把握中国式“家”的内涵,理解中国各种丰富细致的称呼和错综复杂的人际关系。与西方人注重自我个体不同,中国人更重视以“家”为核心的集体,再将“家”延伸到“国”,称其为“国家”。时至今日,中国人对“家”仍然有着很强烈的情感和不可割舍的记忆。有了这样的认识,才能真正地理解作为春节主旋律的“回家”故事,才能知晓“春运”何以成为全球规模最大、最集中的人口流动现象。

2.满足了国际汉语学习者的需求

北京师范大学中国文化院许嘉璐院长走访了世界各地的孔子学院,他发现外方辦孔子学院的目的不是学习汉语,而是为了了解中国文化。中国文化以其源远流长的历史和博大精深的魅力吸引了其他国家的密切关注。面对资本主义社会的精神危机和后现代文化的困境,以詹姆逊、威廉斯为代表的西方知识分子开始关注处于第三世界的中国的文学和文化。詹姆逊把产生于集体生活方式基础上的中国文化看作是“真实的文化”。威廉斯则将其称为“剩余文化”,是指在以前的社会中曾经存在过的传统文化,经过历史的过滤、筛选而遗留下来,且能够在现代社会中发挥积极的建设作用。在集体生活中,每个个体都是集体的有机成分,因而,个体与个体、个体与集体之间易于形成一种和谐共处、通力合作的良好关系。所以,建立在集体主义生活基础之上的中国文化至今仍具有强大的凝聚力和团结精神,能产生积极的正能量,这正是当前西方文化所缺失的。詹姆逊力图从非主导话语中探索解决当代困境的有效措施,在全球范围内寻找突破后现代文化困境的契机。他认为可以从中国文学和中国文化中汲取积极的元素以建构西方现代文化。

虽然“美国人绝对优势地控制着全球的电影、电视和录像业,然而,几乎没有或根本没有证据来支持这样的假设,即全球通讯的普遍出现正在导致观点和信仰的趋同……目前,现代化已是一种全球性现象,所有的文化都在朝现代化迈进。从这个意义上说,西方世界和别的世界的差异正在消失,现代化并不一定意味着西化。有许多迹象表明,现代化加固了现存的文化,使文化间的差异永远存在”。[6]由此理论我们可以总结出:发展全球文化不是一种先进文化吞并落后文化,而是多元文化并存,是各民族优秀文化的兼容并包和取长补短。中国作为一个历史悠久的文明古国,其丰富灿烂的文化在当今世界中仍产生着重要的影响,所以,汉语的推广和文化的传播是一个命题的两翼,只有同时展翅,汉语国际教育专业才能翱翔于高空,也能进一步促使中国在世界民族之林大放异彩。

结 语

据此,汉语教学不仅是文字的拼读和书写,还是深层文化内涵的阐释,汉语学习者只有掌握了丰富的汉字知识和汉文化,才能更好地理解中国文化,聆听中国故事,感受中国精神。汉语学习者应把语言学习作为一种文化的学习,在语言学习中融入中国文化元素,并在与世界文化的比较中学习中国文化。这一教学思路不仅可以激发汉语学习者的学习兴趣,还可以使各国人民更深入地了解中国文化,达到“一石二鸟”的效果。这种学习方式也革除了单纯的语言学习中“只见树木,不见森林”的局限性,满足了国际汉语学习者的多元化需求。

参考文献:

[1][4][5]张建民:《文化在汉语国际教育专业课程设计中的作用》,《云南师范大学学报》(对外汉语与教学研究版)2015年第6期。

[2][3]许嘉璐:《继往开来,迎接汉语国际教育的新阶段》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2012年第5期。

[6]塞缪尔·亨廷顿:《再论文明的冲突》,李俊清 编译,载《马克思主义与现实》2003年第1期。

作者单位:咸阳师范学院文学与传播学院 陕西咸阳

陕西教育·高教版2020年3期