促进互动与交流:美国人才分布与流动的动力机制

陈心想

近些年里耳闻目睹诸多与招贤纳才有关的新闻消息,在各个城市之间甚至引发了人才争夺战,不管是一线二线,还是三线四线城市。《中国经营报》2018年4月发布的内容称:“‘栽下梧桐树,引得凤凰来’。近日,北京、上海、广州、杭州、武汉、南京等20多个城市相继出台人才新政,将‘人才争夺战’推向白热化。”①杨玲玲:《热点城市广栽“梧桐”争引“凤凰” 长三角掀起人才争夺战》,中国经营网,http://www.cb.com.cn/fangdichan/2018_0428/1233324.html?collcc=36895095404168&collcc=36896857011848&collcc=36896454358664&collcc=36895816824456&collcc=36894977963656&collcc=36896638908040&collcc=36896521467528,2018年4月28日。

美国作为一个人才大国,各地也以不同的方式吸纳人才,他们的人才研究发现可能会对我们有所启示。那么,美国人才分布与流动情况和动力机制如何呢?笔者的主要研究领域,一是经济社会学,一是人才与教育,其中人才的分布与流动正是两个领域的交叉地。笔者通过近十年来的观察和研究,将试着对此问题做一解答,供大家参考。笔者总结出一个分析框架,在将其直接应用于分析我国的实践与经验之前,我们需要充分认识这一框架与所在社会之间的关联,为我国本土传统与实践的人才研究提供一些借鉴。

本文的结构安排如下:以保罗·罗默(Paul M. Romer)的内生经济长期增长理论下人才与创意的关系为基础,提出人才分布和流动的分析框架;接下来,对美国有关人才的分布与流动研究的成果加以梳理,主要聚焦以下几个关键议题——佛罗里达提出的创意阶层的3T理论、交通条件对人才分布和流动的影响机制,以及作为富豪的精英移民问题(强调地理位置为何如此重要)。通过对美国人才的分布与流动研究关键议题的梳理,本文希望能够具体展现人才与一个地方(place)互相促进的良性过程,从而更深刻地理解目前正在全世界范围内(包括中国)人才成长和分布与流动模式,及其背后的动力机制。

一、罗默的内生经济增长理论的人才研究意涵

2010年春天,笔者的一篇关于人才研究的论文“Tolerance and Economic Performance in American Metropolitan Areas: An Empirical Investigation”①Xinxiang Chen. Tolerance and Economic Performance in American Metropolitan Areas: An Empirical Investigation. Sociological Forum,2011, 26(1): 71-97.正在Sociological Forum杂志匿名评审中,其中一位匿名评审人在建议里提出保罗·罗默教授的两篇论文,即发表于1986年的“Increasing Returns and Long Run Growth”和1990年的“Endogenous Technological Change”(两文皆发表在Journal of Political Economy)。②Paul M. Romer. Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037; Paul M. Romer.Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): S71-S102.这位评审人还说,罗默将会获得诺贝尔奖。在这位评审人预言8年后,果然于2018年与威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)共享了诺贝尔经济学奖。这位匿名评审人把罗默引入了笔者的视野,开始关注这位内生增长理论的先驱。他获得诺奖的理由是“把技术创新整合进了长期宏观经济分析”。

罗默内生增长理论的基本逻辑是,经济增长可以通过教育和培训提高人力资本获得技术创新,而技术创新又推动经济进一步增长,这样无限循环下去就可以保持经济的长期增长。这里牵涉到人和技术创新。首先要有一定的人口规模,人口规模增长,互动的机会也随之以指数级别增长,每个人都是独特的视角,通过互动获得新思想(new idea)的机会就越大,技术创新也就越多。就像罗默在诺贝尔获奖演讲中所说的,更多的新发现(discoveries),带来更多的食物(food),养活了更多的人,又带来了越来越多的发现,这样循环下去。这与马尔萨斯经济学形成鲜明对照。罗默发现的人类进步的可能性就在于思想(idea)的特性,既不是私有物品,也不是公共物品。在人们的交流和互动中激发产生和变异,笔者认为,一定意义上既属于私人的也属于公共的,流动的双重属性。思想的这种属性给人类的不断进步带来了可能,但并非一定会带来进步。“思想重要不仅是在人类拥有什么,而且还在他们是什么样的人(Ideas matter not just for what humans have, but also for how they are)”。“我们”和“他们”在马尔萨斯那里是生存的敌人,而在另一个视角下,“他们”可以带给我们福利。这就是开放的社会里,把全人类看做“我们”一样有尊严和尊重。人与人之间的互动交流产生思想,增加发现,推动技术,让社会进入一个经济长期增长的良性循环。

人类在世界上的分布并不是均匀的。比如,城市就比乡村人口密集。所以人口,包括人才(talent)的分布,都是与地理位置(place)有关系的。人与人、人与地的互动是思想产生的关键机制。并不是有了人就可以创新,互动和交流才能让人才成才,让人才有创意。不管是城市社区还是社会网络,它们为人们的交流和对话提供了条件和平台;不管是同派还是论敌关系,他们可以交流和对话。而思想观念(idea)就是在这种交流和对话中萌发和成长的。正如一句德国谚语所说:“城市的空气使人自由”(Stadt Luft macht frei)③Robert Park, Ernest Burgess & Roderick McKenzie. The City. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1925, p.12.,正是城市促进了自由互动和交流。美国城市研究之父芒福德曾提出,城市的伟大功能之一:对话和交流。

细检人类文化史,我们很难想出哪位伟大人物不是一个城市人,即使他们不定居某城,也少不了与巴比伦、雅典、耶路撒冷、麦加、巴格达、长安、洛阳这些伟大的历史名城有着直接、间接、万缕千丝的联系。在这些名城中他们找到了师友、论敌、崇拜者、赞助人。城市使他们未遭湮没,城市“文化场”中的交流、切磋、纷争,造就了代代才人。假定说,在一代人的时间内每一万人中可能出现一个杰出人才,那么一千人的群体则要等许多世纪才能获得一个杰出人才,而这个人才由于自身的孤立状态会因缺乏他人的刺激而无法施展自己的才能。而在苏美尔、巴比伦、耶路撒冷、雅典或巴格达这样的城市中,一代人的时间里至少可以出现五十个杰出人才。而且人才由于城市中交流密切,其面临的机会则比小型社区中多许多。①陈心想:《知识的传承创新与知识分子社区》,《读书》,2004(11)。

由此可见,互动和交流才是人才成才和人才发挥才干的必要条件和过程。《哲学社会学》②Randall Collins. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Boston, MA: Harvard University Press, 1998.是一部从互动仪式和网络视角研究历史上人才的沟通交流的著作,我们不妨从中挑选出中、西各一个典型的例子,来看历史上人口不若现在密集时期,思想家们对话和交流互动网络的重要性。西方的例子是德国的唯心主义思想的产生和发展,中国的例子则是新儒家的兴起。

以从康德到叔本华的德国唯心主义学派的产生和生长为例。第一个让我们惊奇的是时期:所有的主要作品都出笼在从1781(康德的《纯粹理性批判》)到1819年(叔本华的《作为意志和表象的世界》)的38年间,大约一代人的时间里。那里有一个社交核心:费希特、谢林和黑格尔。他们三人曾经居住在同一栋房子里(互动和交流的空间上的条件)。费希特是早期的领导者,并曾与德累斯顿和浪漫主义学者施莱格尔(Schlegel)兄弟住在一起。费希特转到了柏林,与施莱尔马赫(Schleiermacher)(浪漫主义成员之一)和洪堡(Wilhelm von Humboldt)结成联盟,组建新式大学;在这里,最终黑格尔来了并建立了他的学派,而叔本华的演讲在竞争上几无收获。很明显费希特在这个结构中起着组织领导者的突出作用。康德是德国唯心主义学派学术知识上的领袖,虽然他当时是个边缘人,并且比其他学人年龄大了许多。然而,在偏远的柯尼斯堡(Konigsberg),也被联结到了这个网络。在这里,在康德本人成名之前已经有几个人获得了具有创造性的好名,包括康德的学生赫德。康德起初并不是一个唯心主义者,并涉足到许多不同的学术领域。他的思想只是在组织化团体出现之后才被人们捡起并转化为一场壮观的哲学运动。康德后期的作品才在这一运动下转变为唯心主义的。费希特依然是联络者:他是与康德有个人接触的一个唯心主义派成员,并以康德的拥护者开始其职业生涯。费希特使康德成为康德。这样一个运动要吸纳新人,给他们输入创新的能量,把他们放置在思想脉络富有成果的工作面前,然后打开局面。内外条件共同促进了这些人物的互动和交流,才有了这些人才的产生以及创新思想和发现。

中国的例子是宋代的新儒家。宋代的新儒家是战国早期以来中国哲学最重要的发展成果。就像德国的唯心主义一样,中国的新儒家是一个由个人关系联结成的群体。这个群体勃发于大约从1040到1100年间的两代人中。核心的两人是程氏兄弟:程颐和程颢。周敦颐、邵雍、司马光、张载等人都是理学的创建者,但真正形成体系、使理学具有初步完整形态的人,则是程颢、程颐。他们的网络关系是:周敦颐是二程的老师,张载是二程的表叔,邵雍是二程的邻居。在这个群体中间存在着张力和差异,从而分裂出不同的师承脉络。我们再次看到组织的核心是程氏兄弟,二程把这个群体联结了起来,周敦颐被追溯为新儒家的创立人,在某种程度上,这如同康德的经历。我们要注意到的是,这些以二程兄弟相互关联的大学问家都以开封(北宋的都城汴京)为互动地点。张载38岁赴汴京应考,欧阳修为主考,与苏轼、苏辙兄弟同登进士。也是在汴京,张载与二程相遇切磋学问,称赞二程兄弟,使二程兄弟在京中名声大振。到第四代弟子朱熹和陆九渊时,二程的思想分裂为明显的两派,即“心学”和“理学”两大派别,奠定了二程在新儒家的经典地位。

相比较古代,现代社会人们的流动更方便也更频繁,人才的互动和交流机会也更多,一个地方对人才的吸引力造成的人才的分布和流动也更加明显。人才(talent)与地点(place)的关系也更加紧密。

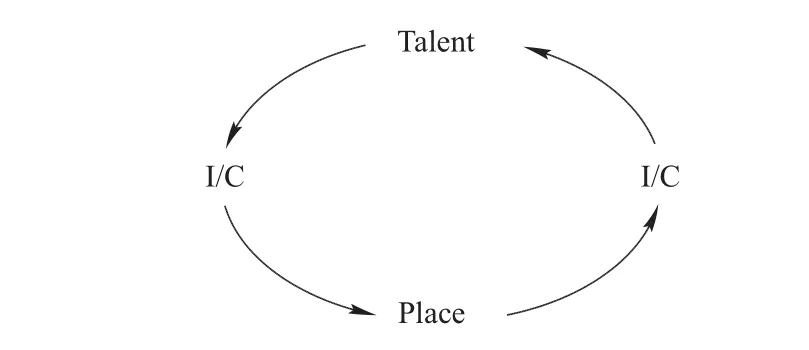

笔者把人才和地理位置(place)经由互动和交流机制构建成一个理论分析框架:一个地方(place)能够促进人们的互动和交流,不仅造就自己这一地方的人才——俗话说的“一方水土一方人”,而且还可以吸引其他地方的人才;而这些人才因为人才扎堆互动和交流密集而创造出更多的思想和发现(ideas and discoveries),推动技术创新,保持经济增长。这就构成一个良性循环,如图1所示。与之相反的是,一个地方本身不能促进人们的互动和交流,很难让人才成长,即使偶尔出现好的人才,也容易被其它地方好的环境吸引走。从而形成恶性循环,经济和社会比较衰败,难以起色。这也可以解释有些国家和地区由于制度的不同,有的成为繁华之地,有的却一直贫穷萧条。而制度也正是保护和促进人们的自由互动和交流的必要条件。一个地方,不管是硬件,比如交通基础设施,还是软件如制度和文化,都要为了人们的自由互动和交流而服务,这才是人才分布和流动的内在动力机制所在。

图1 人才和地点良性循环关系的简化理论框架图

二、创意阶层与3T理论

理查德·佛罗里达(Richard Florida)在2002年出版了《创意阶层的崛起》①Richard Florida. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002.一书,该书很快成为畅销书,创意阶层由此扬名,在学术界内外都成了一个热门名词。

随着资本主义的发展,马克思的资本利润理论需要在新的时代与时俱进。佛罗里达根据自己的研究和观察发现,现代社会(称为“后工业社会”,或者“知识经济社会”)的经济发展的动力引擎是一帮具有创新和创意的人。这群人是新的社会经济阶层,主要从事需要创意和创新的职业,这些职业主要包括,计算机程序员、工程师、医生、大学教授、科研人员、小说家、建筑师、设计师、律师、金融师、作曲家、画家等等。这些人将自己头脑中的知识和创意作为自己的资产,创造财富,带动区域或城市的经济发展。自然这样的人才非常重要。那么他们究竟集中分布在哪里呢?佛罗里达研究发现,创意人才与宽容环境和高科技所在地密切相关。这就是他提出的3T理论。所谓3T就是:科技(Technology)、人才(Talent)和宽容(Tolerance)。

原来城市学家、社会学家和经济学家们比较关心公司选择到哪里去,而现代社会多样性和创新性成为国家和区域发展的基本驱动力,所以人选择去哪里而不是公司去哪里就成了城市和区域发展关注的重心。据说佛罗里达在乔治·梅森大学任教时,他研究人才在美国各大城市的分布,按照人才多少做了一个排名。某天他们系的领导告诉他,该校有一位博士生(也就是他后来的合作者之一Gary Gates)在研究美国各大城市的同性恋人口分布,何妨两人见面聊聊,说不定有思想火花碰撞出来。两人带着各自的排名表相会在一个咖啡馆,当各自亮出名单后发现,人才分布与同性恋人口分布相关性很强,这就引发佛罗里达教授提出了宽容(Tolerance)概念,作为引发人才分布的一个关键原因。后来两人合作写了一篇《科技和宽容:多样性对高科技增长的重要性》的论文。①Richard Florida, Gary Gates. Technology and Tolerance: The Importance of Diversity to High-technology Growth. Center for Urban and Metropolitan Polity, Survey Series. Brookings Institution, 2001. Retrieved September 18, 2019 (https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/techtol.pdf).

3T理论可以解释为什么像巴蒂摩尔、圣路易斯和匹斯堡这样的城市,虽然拥有深厚的科技基础和世界级的大学,但没能得到较好的发展,原因就是他们不够宽容和开放,不能够吸引和留住顶尖的创意人才。同样3T理论也可以解释为什么像迈阿密和新奥尔良这样的城市,生活方式很宽松但是依然发展不好,因为没有科技基础。只有3T具备,像旧金山湾区、波士顿、华盛顿DC、奥斯汀和西雅图这样的城市,3T都聚集在一起,才成为真正的创意之地。

在测量宽容方面,佛罗里达用了三个指标:一是移民比例,这是多样性的指标;二是(男)同性恋指标(gay index),美国人口调查局的数据;三是流浪艺人指标(the bohemian index)或者译为“波西米亚人群”。波西米亚文化与城市的成功的关系研究,可以追溯到城市社会学之父罗伯特·帕克那里。在帕克与同事合作出版于1925年的著作里就写到:“伟大的城市总是种族和文化的熔炉。他们作为中心其活泼精微的互动之中,会产生新的种子和新的社会类型。”②Robert Park, Ernest Burgess & Roderick McKenzie. The City. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1925, p.40.

根据佛罗里达的研究,波西米亚指标在预测一个地区的高科技发展和总体人口与就业增长方面都很强。在波西米亚指标的前20名里,11个城市居于最富有创意地区排名的前20名。

佛罗里达的创意阶层理论颠覆了原来的社会资本理论。比如以《单独打保龄球》等著作闻名的普特南认为,美国的社区社会资本过去数十年里在走低。他定义的社会资本是封闭性的,也就是在一个社区里人们有着密集的网络关系,给内部人以优势,提供稳定和信任的环境,缺点即是排斥外人。这与罗默所说的“我们”和“他们”的划分一样,都是不利于人类总体福利的。而那些具有弱关系的,网络松散的地方,对新人是更开放的,因而可以把资源和思想重新组合。这样的开放的、多样性的社区就成了创意的温床。换句话说,普特南定义的社会资本因其封闭性而阻碍了人们(“我们”与“他们”)的互动和交流。

鉴于创意阶层毕竟人数相对较少,且在阶层意识上也没能有明确的阶层归属意识,在原来的社会生活方式受到冲击时,其他人群也会提出反对。比如,佛罗里达去多伦多大学就职时,市长在为其接风洗尘之际,普罗大众组成的游行人群以数千人的队伍浩浩荡荡出发了。他们认为佛罗里达的创意阶层理论太“精英主义”了,把这些普罗大众,从事生产的工人阶层置于何地?!这也反映了新的社会经济结构下,社会人群的重组与挑战。

我们放下这些且不去理论,回到3T理论。因为创意人才往往具有强烈的个性,甚至怪癖特征,容易突破传统规矩,因而宽容的环境对他们来说比较重要。这是城市和地区吸引和留住人才需要认真考虑的。

那么,3T理论里人才、科技和宽容三者之间什么关系?比如说是人才来了,让环境变包容了,还是环境包容性强,人才才更乐意来的呢?或者人才带来了科技的发展,还是科技基地吸引了人才呢?这就是3T中间的因果逻辑关系究竟如何的问题。但佛罗里达先生的3T并列一起不能解决这个问题。带着这个问题,笔者开始做了一项探索因果关系的研究。

笔者找了美国最大的50个大城区的不同指标,包括3T指标和经济发展指标,用计量经济学里的工具变量的办法来检验因果关系。①Xinxiang Chen. Tolerance and Economic Performance in American Metropolitan Areas: An Empirical Investigation. Sociological Forum,2011, 26(1): 71-97.3T里的宽容指标用1990年的数据为早期的宽容,2000年的为当时的。经济指标用2002年的人均GDP和2006年的个人收入。首先看看人才与经济发展的关系。因为人们认为气候对经济发展可能会有显著影响,比如芝加哥的气候与旧金山差别很大,会让气候比较宜人的旧金山经济发展占先吗?我把气候变量指标加进去作为控制变量。

模型结果表明,不管是用2002年的人均GDP还是2006年的个人收入来看,结果都是基本一样,没有大差别。气候没有呈现出显著影响。但是人才都非常明显地对经济发展起到了积极作用。即使去掉旧金山这个3T排头老大的城市,结果一样不受影响。

假定早期的宽容和多样性环境(1990)影响到当前(2000),当前的宽容与多样性环境吸引了人才,通过人才促进经济发展。如果这个假定靠得住的话,那么,我们可以用宽容和多样性环境作为工具变量,来检验宽容环境对经济发展的重要性。

在笔者的这个研究中,佛罗里达的移民组合多样性(melting pot)被替换为驻留指标(the stay index),也就是外来移民在当地居住够5年或以上的比例,这里假定5年及以上说明当地对移民比较包容。

2SLS(二阶段最小二乘法)回归的研究结果表明,宽容和多样性对人才的吸引是非常显著的。人才对经济发展具有显著的积极作用。这样一个逻辑链条得到支持。为了检验这种结果的稳健性,把当地的人口、购买力、melting pot、气候、艺术指标、科技发展指标等都控制后,人才对经济发展的积极作用依然不减。

作为工具变量存在的overidentification问题,也做了检验,结果显示不存在过度识别问题。这个研究的发现从理论和方法上深化了3T理论。同时,告诉我们一个道理,也算常识“得人才者得天下”的另一个版本,即得人才者得繁荣。而人才更容易汇集在宽容之地。宽容之地可以促进人们的互动和交流。这是对美国前50位大都市的研究发现,是否可以推广这个结论到非大都市区、到其他国家,比如中国,还有待进一步研究。

三、交通促进人才交流与互动

如果说宽容是一个地方的“软实力”的话,那么一个地方的交通设施则是“硬实力”的部分。没有好的交通设施,会不方便人们的互动和交流。现在我们用美国威斯康星州40年5轮数据,来从县下级层次上(subcounty level)检验:(1)机场建设与区域人才分布的关系;(2)人才对区域经济发展的影响。①Xinxiang Chen, Guanghua Chi & Guangqing Chi. Do Airports Boost Economic Development by Attracting Talent? An Empirical Investigation at the Subcounty Level. Social Science Quarterly, 2018, 99(1): 313-329.图2是美国威斯康星州及其周边的机场分布图。

图2 美国威斯康星州及其周边的机场分布图

早在20世纪30年代后期及40年代早期,一些社会学家就认识到航空行业对经济活动及人口互动的影响。当今航空业在休闲旅行、商务旅行和货物运输中的应用快速发展,对人们的生活和城市建设起到了至关重要的作用。一个地区的交通通达性决定了它在区域发展中的位置。机场使得流动人口、产品、资金和信息接触更加便利,从而使一个区域具有优势。

具有本科及以上学位的人才在知识经济时代对区域经济发展具有关键作用,影响着一个地区的家庭收入及就业率等重要经济指标。众多学科探讨了人才分布的决定因素,尽管对机场建设与经济发展的关系及人才与经济发展的联系已有研究,但是机场建设与人才分布之间可能的关系尚未被挖掘。笔者与同事通过研究机场、人才和经济发展三个元素的关系,尝试回答机场建设与人才的关系。①Xinxiang Chen, Guanghua Chi & Guangqing Chi. Do Airports Boost Economic Development by Attracting Talent? An Empirical Investigation at the Subcounty Level. Social Science Quarterly, 2018, 99(1):313-329.

文章使用的包括1970年到2010年美国中北部威斯康星州的数据,以及2006年到2010年美国社区调研数据里有关数据。机场数据包括了威斯康星州的9个机场,及其邻州的7个机场。方法上使用了随机效应模型和结构方程模型,应用描述性和推断性统计进行实证分析。所使用的威斯康星州的数据跨度约40年,从而能够检验人才分布在不同时间背景下的动态变化。而且与之前大多数的研究只使用城市数据不同,该研究的数据包括了城市和农村区域。

该研究将人才比例定义为具有本科学历的人口在25岁以上人口中所占比例。采用了两个变量测量与机场有关的一个地方的位置中心性:距离机场的距离和地区客流量。通过面板数据分析发现,在控制了自然条件因素(水和森林)和其他经济因素(家庭收入和失业率)之后,机场在吸引人才方面仍然发挥了重要作用。运用随机效应模型,作者发现离机场距离远对地区的人才比例具有明显的负面影响,人口流动性对人才比例有正面影响,机场建设通过人才吸引对区域经济发展具有重要作用。并且,人口流动的影响在一个行政区划单位内比在行政区划单位之间的经济发展影响大。

这个研究具有理论和实践双重意义。在理论上将机场建设和经济发展通过人才吸引联系起来,为知识导向型经济理论及理解机场建设、人才分布和经济发展的关系做出贡献。这个研究是对地理经济发展文献的补充,它强调了知识经济发展中核心城市的作用。最重要的是,结构方程模型的结果构建了机场建设与人才比例及经济发展之间的因果关系。在实践方面,研究结果为地区吸引人才的移民政策制定提供了重要见解,政策制定者应将机场建设作为推动地区经济发展的重要因素。不具备便利的机场基础设施会导致一个地区的人才流失,尤其是在美国的低收入区域,机场能够为吸引人才,推动经济增长做出重要贡献。

另外,作者还提出了四个未来的研究方向。一是由于不同年龄群体的移民动机不同,因此机场建设对不同年龄段的人才可能有不同的影响。未来可以对不同年龄段的人才进行区分。二是对个体如何选择居住地区的原因尚不了解。研究是基于集合层面数据,可能忽略了个人层面某些特质的影响,未来应将个人决策过程纳入研究。三是该研究由于数据限制,不能控制机场附近其他基础设施建设的影响。最后由于研究数据限于美国,如果能够提供其他地区的研究将使研究结果更加具有稳健性。

这里有一个疑问是,有现代的通讯工具,比如电话、视频,尤其是视频可以和对方看着面聊天,为什么还需要跑来跑去面对面(face to face)的交流和互动呢?只有解答了这个问题,才能真正把机场建设与人才关系机制联系起来。具有创意或者创新性是现代人才工作的必要特征,他们的活动多是创意性交流。而创意性活动的关键特征是信息的不完备、快速变化,以及不易编码传递,所以面对面的接触(face-to-face contact)就变得非常重要。②Michael Storper, Anthony J. Venables. Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy. Journal of Economic Geography, 2004, 4:351-70; Richard Florida. The Economic Geography of Talent. Annals of the Association of American Geographers, 2002, 92: 743-755.再者,在全球经济条件下,远程旅行就频繁多了,机场的方便自然就成了一个必要的考量因素。机场作为交通设施,便利了人们的互动和交流,成为了人才分布和流动的一个重要因素。

四、作为精英的富豪移民之谜

靠专业技能获得高薪成为富豪者的精英群体,自然在人才之列。这些富豪的移民也是考察人才分布和流动关键的样本。

我们所说的富豪,是指那些工作年薪收入百万美元及以上的人,这些富豪的主要构成人员为律师、医生、风险投资经理人,以及管理咨询师等专业人士。我们知道年薪收入上百万美元及以上的富豪们(这个群体是美国收入最高的0.3%),算作精英分子应该不为过。作为人才流动和分布的研究,这个群体自然不可放过。富豪移民避税之谜的研究,重点则是地点对富人为何依然如此重要,而让富豪们不会轻易移民。①Cristobal Young, Charles Varner, Ithai Z. Lurie & Richard Prisinzano. Millionaire Migration and Taxation of the Elite: Evidence from Administrative Data. American Sociological Review, 2016, 81(3): 421-446; Cristobal Young. The Myth of Millionaire Tax Flight: How Place Still Matter for the Rich. Stanford, CA: Stanford University Press, 2018.

关于克里斯托巴·杨格(Cristobal Young)的税收和富豪移民的研究,可以追溯到十年前的2008年。当时他还在普林斯顿大学读博士,与另一位本系的博士生查尔斯·瓦尔纳开始合作,对新泽西州针对富豪加税的后果做研究。当杨格来到斯坦福大学任教之后,受到加州财政部的支持,开始研究加州在提高富豪税率之后的富豪移民情况。随后他把这项研究推广到全美国,利用美国财政部的报税数据,尤其是纵跨十多年(1999—2011)的富豪的报税记录4500万个,进行大数据分析。这是有史以来第一次凭借大数据分析,来回答提高富豪税率是否会影响到富豪避税移民的问题。

美国近些年有8个州通过了“百万富豪税”,对最富有的那部分人提高税率。而像德克萨斯州和佛罗里达州则至今不收收入税。这样,按照一般人们的观念,富豪为了避税,会移民到低税率的地方。比如2010年俄勒冈州在投票提高富豪税收的时候,俄勒冈州的首富,耐克公司的创始人和主席菲尔·奈特就警告说这个提税法案是个“死亡螺旋”,会使得“该州数千最富有的人将会离开”。新泽西州长克里斯·克里斯蒂则直接宣称:“女士们、先生们,如果你向他们课税,他们将会离开。”那么,富豪是不是都去了像德州和佛罗里达州这样的低税或者没有收入税的地方呢?

大数据分析表明,全国平均1000人中有1.4个百万富豪。最高的是康乃迪克特州,1000人中有4.4个,后面依次是哥伦比亚特区(3.6个)、纽约(3.0个)、新泽西(2.8个)和马萨诸塞州(2.7个)。而这些州总体上都是对富豪高税率的州。虽然低税率的佛罗里达州和内华达州的百万富豪比率也高于平均值,但也只是略高,为2.0。这个数据分布说明富豪并没有为避税而移居到低税率的州。

加州参议员曾说“没有什么比百万富豪和他们的金钱更容易移走的了”。我们再看看大数据展示的富豪移民情况。从总体人口看,平均搬家移居比率为2.9%,年收入为1万美元的人搬家移民比率则高达4.5%,百万富豪才是2.4%,低于平均比率。搬家移动比率最低的是收入大约10万美元的人,比率为2%。实际上越是收入低的人越是移民频繁,工作和收入都不稳定,哪里有工作机会就去哪里。

图3展示的即收入与移民比率的关系:

图3 按照收入水平看移民比率,1999-2011年① Cristobal Young, Charles Varner, Ithai Z. Lurie & Richard Prisinzano. Millionaire Migration and Taxation of the Elite: Evidence from Administrative Data. American Sociological Review, 2016, 81(3): 421-446.

降低富豪税率的那些州是否达到吸引富豪的目的了呢?从大数据分析看,从低税率到高税率的富豪移民为32%,而从高税率到低税率的移民为47%,也就是说,大约15%的差别可能是因为低税率的吸引力带来的。但是佛罗里达州本来就是适宜旅游和居住养老的地方,本身就很吸引人们移居,如果在数据中去掉佛罗里达州,则整个数据没有富豪移民的由高税率向低税率的倾向,其它低税率的州则没能有明显的富豪移入的现象。

我们再把视野放宽,看看全球富豪的移民是否与税率有关。杨格以2010年福布斯富豪榜的大约1000名被称为“跨国资本家阶级”的富豪为样本,检验这些世界超级富豪们在过去几年中的移民情况。这些富豪绝大多数都是居住在自己的出生国家。在1010个世界超级富豪中,只有165人住在出生国之外,84%的超级富豪都还在自己的出生国居住生活。移民与职业有关,不是所有的职业都愿意移民。像物理学家到哪里做物理都是一样,是全球化中典型的全球一体。全球最好的物理学家中,超过一半的人居住在出生国。像计算机科学、经济学和数学也属于这种学科。对照而言,超级富豪对出生国家的“黏着性”强得多。从统计数据看,这165个居住在出生国之外的富豪,只有35%是到了税率低的国家。而且有些富豪是小时候移民,后来成为富豪,实际上并没有因为富豪避税而移民。

总之,税率与富豪的分布没有明显关系。

人才与地点:走还是留?

从上面克里斯托巴·杨格等人对富豪移民的研究我们看到了在美国,增加富豪收入税率并没有造成富豪在各州间从高税率流向低税率的现象。这是为什么呢?根本原因在于“地点(place)是一种资本”。

对于经济上成功的富豪来说,发家之地的地点就是优势,就是经济财富,是可以带来经济回报的实体资本。地点(place)是内部人和外部人之间边界的一部分。地点是一个机会储存器,而外部人却很难得到这些机会。移居外地意味着原居住地的资本和老家优势的丧失,成了新地方的外部人。那么发家之地的优势具体体现在哪些方面呢?

第一,事业所在地也是成立家庭的地方,有家庭和孩子。孩子的教育,孩子的伙伴,自己的朋友等等都是移民带不走的。

第二,我们通常以为个人拥有的技能、知识、培训和职业道德都是可以随个人带走的,这是人力资本,是我们成功不可缺少的。但是实际上人力资本能否发挥作用实现价值依赖于所在地方,是嵌入在一个地方的。比如你做电子高科技的,硅谷才是你的人力资本可以充分发挥的舞台。一个硅谷的程序员要是移居到佛罗里达州的塔姆帕对职业生涯是大灾难,除非到那里去养老。

第三,社会资本超越了个人,是与他人的关系,可以帮助自己获取工作、信息、信任和机会。在一个地方积累的社会资本,也就是人脉,一旦离开则这些社会资本就流失了。事业上的成功信息自然是重要的,信息分为“软信息”和“硬信息”。硬信息就是那些可以做成表写成电子邮件发布的,软信息则具有心照不宣或者“私下的”信息。这些信息至关重要,但只有内部人才会获取,需要人际关系和社会网络。

第四,经济收入对所在地方的依赖性很强。不同的地方同样的工作得到的报酬却差别很大。凭借自身技能可以走遍天下都一样吃饭吗?并非如此。比如麦当劳店的工人,在美国一个小时的工资可以购买2.4个巨无霸麦当劳汉堡,而在俄国,则只能买1.2个,在亚洲、中东和拉丁美洲,同样的技能和服务则1个小时的工作收入只能买1/3到半个汉堡。同样的技能、教育水平、年龄、性格,就是说完全一样的两个人会因为工作所在地的不同而收入差别极大。为什么离开北上广的人们又回来了,大概也有这个道理。

为什么收入取决于所在地方呢?劳动分工意味着任何事情都是协作做成的,就是因为这种协作的本质所以同样的工作在不同地方的收入有了差别。比如,一个医生,他的工作是提高患者的健康,但是他所做的只是健康护理体系中的一个部分,还需要其他专家的协作,比如护士、放射师,等等。离开了其他人一起协作的体系,个人的人力资本是发挥不了作用的。收入依赖于地方,就在于这种协作带来的生产率。“没有人是座孤岛”。如果移民的话,这一套协作班子是带不走的。

最后,移民还有文化适应问题。一个地方的文化,如果你熟悉了,你可以与人交往互动游刃有余,但是到了一个不同的文化圈里,很可能就无所适从了,从而限制了好的工作机会和其他机遇。比如美国华尔街的一些大公司招聘人的时候,只招那些能在机场和自己一起喝啤酒的伙伴,他们有着藤校校友和类似的课外精英活动背景等等,就是他们可以舒舒服服地玩在一起。①Lauren Rivera. Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite Professional Service Firms. American Sociological Review, 2012, 77(6): 999-1022.这种由于文化而带来适应的资本叫做文化资本。

以上分析也可以适用于中国的富豪。比如马云出生于浙江杭州,杭州师范学院读书,阿里巴巴就在杭州。马化腾出生在广东汕头,在深圳大学读书,腾讯公司在深圳。胡葆森出生于河南濮阳,郑州大学读书,建业集团总部在郑州,建业集团的事业数十年来定位一直在河南。像刘强东虽然不是出生在北京,但他是在人民大学读的本科,在北京起家的,京东就住在了北京。

总之,富豪的发家之地是成家立业的地方,家庭的责任,长期积累的人力资本和社会资本,适应的文化一起协作发挥了极大的事业优势。所以富豪很少会为了少交一点税而移民到外地的。

这里我们需要注意的是,这些富豪都是功成名就者。在他们没成为富豪之前,流动是很自由的。所以,杨格等人的研究认为,一个地方(place)吸引人才的策略不要放在对已经功成名就的富豪上,而是造就新的富豪,也就是为年轻人,那些潜在的富豪提供条件,使其成为真正的富豪。对这些潜在的富豪精英来说,一个具有促进“互动和交流”实现创意和发现的地方自然就具有吸引力。

五、结 语

本文试图论证,在人才的分布和流动机制上,人们的“互动和交流”是关键点。人才和地点有没有良性的关系,应以地点是否可以促进人才的互动和交流为检验指标。一个地方的文化的宽容,交通的便利和科技发展,都是通过促进、便利人们的互动和交流而作用于人才和创意的。美国富豪作为一群特殊的精英分子嵌入在一个地方,也是因为这个地方具备了“互动和交流”的良好条件,使他们功成名就之后就嵌入在地方的网络里,即使提高税收,他们也不愿意离开。

当然,人才的分布和流动机制是一个比较复杂的系统。笔者能力所限,加之无意于全面评述这一领域的研究,因而仅就笔者的观察和研究,抽象出一个关键词从几个方面来透视和论证,以期给学者们或者人才政策制定者一定的启发。