与金缮作伴

刘海军

“每天就工作几个小时,然后喝点茶或咖啡,或到邻居家串串门,或约朋友去山上转转,偶尔也去看看展览什么的。”面对采访,伴作说得非常轻松。这或许也是他们在别人想象中应该有的样子。但后来才知道,其实哪有想象的那么美好,这么空闲的时候并不多,最近他们正忙着修缮一些客户委托的器物,同时也修一些自己挑选的有残缺的老物件。

在圈内,不少人都知道在杭州西湖附近的小茶村有一间专做金缮修复与教学的工作室——伴作,伴作的主人是一对小夫妻,男主人叫未之,女主人叫莎莎。因为是自己的工作室,其实他们完全可以自由支配时间,但事实上他们很少有空闲的时候——11月手上还有很多等待修复的器物,12月学习金缮的学生早已预约好了,而1月份还计划在上海做一个关于老器物的分享会……好不容易最近有点空闲,他们还想着赶在寒冬来临前邀约三五好友一起露营,“杭州的秋天这么美,不去山上享受一下自然,实在可惜了!”

“我们比较幸运,都是设计师出身,有绘画基础,也有动手能力,再加上现在资讯这么发达,靠自学也就做成了。”提及自己学习金缮的过程,两位主理人说得轻描淡写,但从事这一行的都知道,要坚持下来是多么不易。不过有一点倒是事实,“除了勇气,还需要机遇,我们在国内还没什么人做的时候就入了行,很幸运赶上了中国手工艺的热潮。”

在伴作看来,学习金缮也是一个学习中国历史文化的过程。之前,伴作接触过一件五代时期的越窑洗,在修复过程中不禁对越窑产生了兴趣,进而深深地迷上了唐宋交替时期的文化。修复的过程,也是跟器物相处、建立感情的过程。“修复一件器物花几个月是常有的事,几个月相处下来,每天面对它,感情自然就出来了,有时候实在不舍得,最后反过来跟客人买下了它。”但一般个人收藏是不舍得卖的,只有那些做古玩生意的人才愿意出手。

虽然他们现在有不少精力都要花在培训上,或者受邀到各地为金缮爱好者授课,但他们并不认为自己是“传承人”。“传承人的分量太重了,我们还是喜欢用行动、作品来表达自己的定位,而不是一些头衔。如果一定需要给自己一个定位,那就叫手艺人吧——靠手艺吃饭的人,实在!”

入行多年,待人接物多了,见识到了不少人和事,包括收藏家、古董商人等,当然更多的还是学生,也能看透一些东西。于他们而言,在给学生传授技艺的同时,也是对自己已有知识的一种总结和精进,同时也吸收他们的优点。“教授的过程首先是与人互动交流,因为这里聚集了上班族、企业家、公务员等各个职业领域,而年龄也是小到在校大学生,大至退休的老人,他们或才华横溢或充满人格魅力,每个人都有精彩的故事和值得我们学习的地方。”记忆中,一位广东来的学生让他们印象深刻,虽然技艺尚不娴熟,修补朴拙的陶罐金面还不平整,描绘裂缝的线条也不够流畅,但她懂得金缮师的为美而生,从作品中能看到金缮的精神所在。

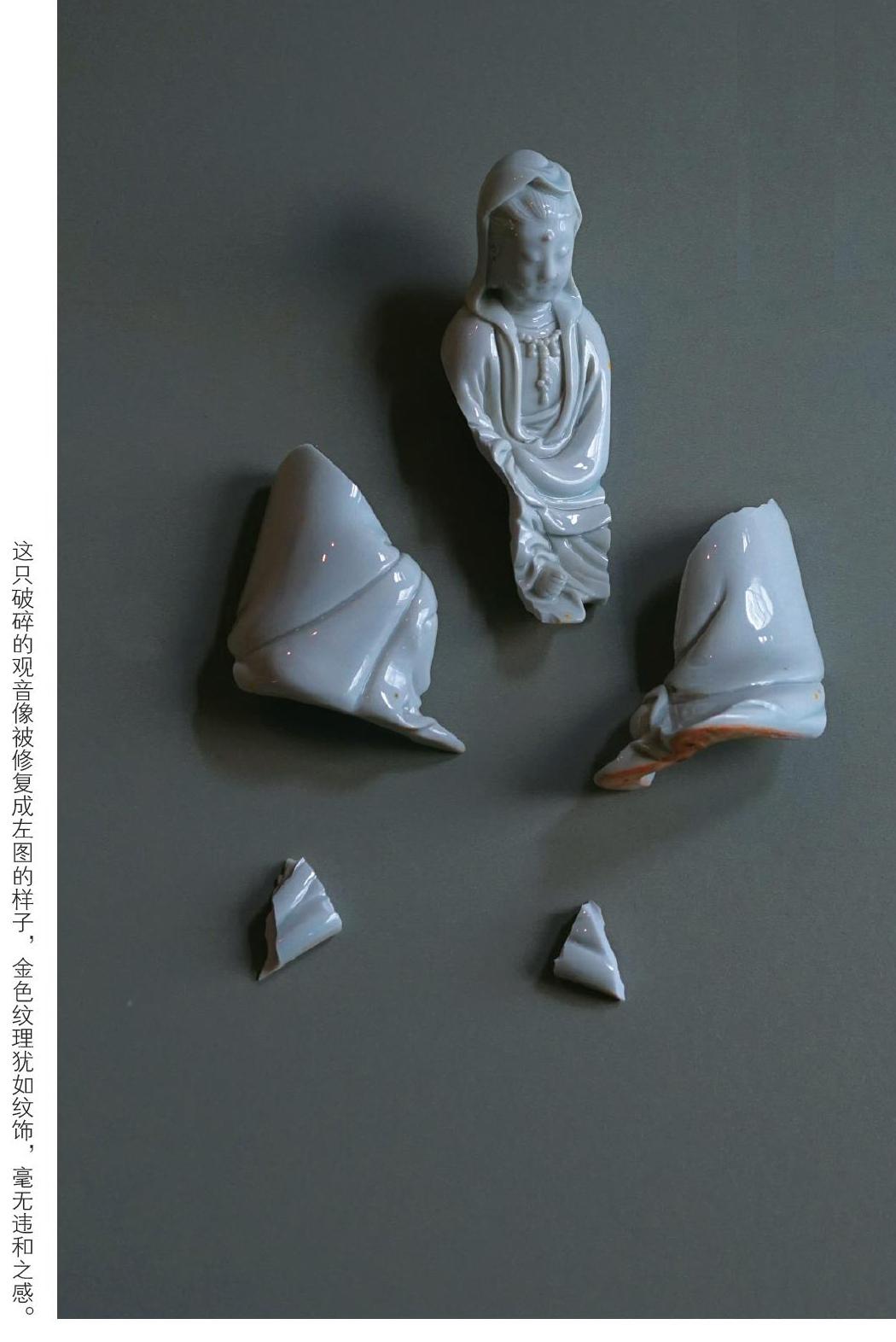

“比如大家认为金缮就一定要看到金色,但其实并非所有的器物都一定得上金,有些不合适的器物用金反而会腻或看着不舒服。所以这就要求我们不断拓展工艺,做更多、更丰富的效果去适应不同的情况。”在大众看来,金缮就是把破损的器物修一修,但在伴作看来,却并非这么简单,“其实更重要的是金繕背后蕴含的审美内涵,要搞清楚这些问题可没那么简单。”伴作接着又补充到,“现在只要一提起金缮,总是会有人和‘残缺美画等号,其实这是一种误会——金缮展示的不是残缺,而是一种态度,一种追求美好的态度。”

“我们的愿望很简单,希望能一直做金缮,从年轻一直做到年老,感觉这也是一件很酷的事呢!”当谈到未来打算时,伴作如此回答。“做金缮不会大富大贵,名满天下,我们只想安静下来,画好手上的每一条线,涂好每一块漆,就很好了。”

TIPS

金缮虽然是一项古老的瓷器修复技艺,但它符合世界公认的“文物修复三原则”,所以不少欧美博物馆中就陈列着一些以金缮技艺修复的器物。文物修复三原则包括:

第一是可识别。指修复之后和原始状态比较,修复部分是能够分辨出来的,和原有的部分有一定差异,这样既不会干扰观赏者的判断,也不会失去文物的“原真性”;

第二是最小介入原则。即是它原来是什么状态,哪怕破损了也尽量不要再去“做减法”改变它,例如锔瓷需要打眼,就有一定的介入 ,不符合最小介入的原则;

第三是可逆转。修复完成后,未来如果有了更好的修复方式,那么之前修复部分是可以被拆除,可逆转的。