厚土生花:绞胎瓷的风雅颂

顾青

我站在一块石碑前,碑刻的篆书文字是“德应侯百灵翁之庙记”,此碑立于北宋崇宁四年(1105年),是中国现存记录古代窑业生产情况的三大窑神碑之一,“时惟当阳工巧,世利兹器,埏埴者百余家,资养者万余口”,上面记载的是属于当阳峪窑的黄金时代。该窑始烧于唐末五代,元代走向衰落,北宋后期和金代曾是它的鼎盛期,是北方规模较大的民间窑厂。

我所在的位置是河南省焦作市修武县西村乡当阳峪村。

长久以来,当阳峪窑淹没于历史尘土中,1933年瑞典人卡尔·贝克和英国人司瓦洛在当阳峪村无意间发现了散落的古窑址,跟随卡尔·贝克的发现,20世纪40年代,日本古陶瓷学者小山富士夫来到河南焦作考察宋代古窑遗址,他被当阳峪深深吸引,撰写《北宋修武窑》(即指焦作修武当阳峪窑)一文,文中提及:“修武窑是被人遗忘的窑,在北宋没有像修武窑那样风格富有变化、纹样优秀、色彩丰富的窑。”1951年,故宫博物馆的文史专家陈万里,1963年,古陶瓷专家叶喆民、冯先銘前后前往修武做窑址调查,窑业遗址所蕴含的丰富信息渐次展露于世人眼前。

作为当阳峪窑最具特色的陶瓷种类之一,绞胎瓷于唐代工匠手中诞生,被誉为唐代陶瓷装饰手法的三大突破之一,另两项为:唐三彩和湖南长沙窑的釉下彩绘工艺。它最初作为观赏器和随葬器物出现,北宋时期逐渐应用于人们的日常生活中。通俗地理解,绞胎瓷是将两种或两种以上不同颜色的泥料相互糅合,形成两色或多色交替变化的纹理,其紋理表里一致。在修武人口里,绞胎瓷有一个更为民间喜庆的名字——“透花瓷”,它是从泥土里生出的花,是修武土生土长的“艺”。

陶瓷伴随着泥、水、火的协奏,从人类文明史中诞生的那刻起,就以强大的生命力和学习适应能力保持着与时代同步前行、模仿和借鉴其他工艺所长是它不断进行自我更新的重要动力。关于绞胎瓷的由来,尚没有确实的历史典籍记载,除了揣测古代陶工向西域琉璃器、犀皮漆器工艺学习外,我想也有理由大胆推测它的雏形诞生于某次劳作过程,两种不同颜色的泥块无意相混,陶工们受陶瓷烧结后形成的趣味肌理启发,从而在不断尝试、摸索中诞生了绞胎这种技法。

大自然是陶工们重要的灵感源泉,绞胎瓷的纹理千变万化,主要分两类: 一类是自然纹理,此类纹理在泥料的糅合过程中不加过多人为控制,通过拉坯或模具成型后,器物表面肌理变化自由,观之如山水云雾,有天成之趣;另一类则是规则有机的纹理,此类纹理通过对不同颜色泥料的切割拼合而成,规整对称,排列有序,如鸟纹、编织纹、羽毛纹、麦穗纹等。

独特的纹理及色彩变化令绞胎瓷在陶瓷产品中脱颖而出,其内外一致的肌理恰应了孟子所言的“君子本色,表里如一”,从而在器物审美中又生出一层儒家文化内修外治的精神性,受到文人士大夫阶层的青睐。由于瓷泥的膨胀系数、收缩率不尽相同,制作工序复杂,绞胎器极易开裂,存世器物中也极少见到大器。

曾于宋代盛极一时的绞胎瓷,跟随当阳峪制瓷工艺的衰败而消失,有学者认为其技艺湮没失传是由于北宋“靖康之变”导致的战乱和制陶工匠向南迁移所致。通过小山富士夫的发掘和向日本陶艺界的介绍,这项技艺在日本发展起来,日本人称其为“练上手”。东风西渐,跟随上世纪西方工作室陶艺运动,它的传播轨迹从日本流入西方,专注于绞胎瓷制作的国外陶艺家逐渐涌现,其中于大陆陶艺圈耳熟能详的,在日本有“人间国宝”松井康城和伊藤赤水,室伏英治、村田彩等,在西方有英国艺术家Dorothy Feibleman,Cody Hoyt,荷兰的Henk Wlovers等。

站在窑神碑面前,禁不住感慨,在绞胎瓷于20世纪重归人们视野,作为一门独具魅力的陶艺语言在日本和西方大放异彩的时候,作为其工艺发源地,我们在很长一段时间是“缺席”的。来自中国绞胎瓷复兴的曙光初露于上世纪80年代。1981年,中央工艺美术学院梅健鹰教授投入到绞胎瓷复兴的事业中,之后张保军于1986年毕业于中央工艺美院后即开始潜心研究此项工艺,他们是中国当代绞胎艺术创作的先行者。

我所在的窑址边就是金谷轩瓷坊,相去数百米为孟家瓷坊,由柴战柱和孟凡斌这两位非遗传承人带领下的修武当地绞胎瓷瓷坊,发轫于2000年后,以复兴修武当地绞胎瓷事业为己任,在恢复绞胎传统工艺、创新图案表现和器物造型等方面均做出了长足的努力。而绞胎作为一项特征极为鲜明的陶艺语言,近些年也开始有各地陶作者们纷纷投入该领域的创作,国内知名陶艺教学机构乐天陶社从2017年开始在其上海和景德镇分部每年开设绞胎课程,2019年南京艺术大学陶艺系在陆斌教授的带领下开设了绞胎课程,学生们做出初步尝试,课程结束后以学院内小型群展的形式做出汇报总结。

绞胎技艺的复杂困难不需赘述,对每位执着于绞胎瓷创作的陶艺家,我想困难的不仅仅在于控制技法,而是在这种风格极为强烈的工艺面前获得自己的话语权,是在变形、开裂、薄度、体量、同质化等形与意的问题纠结里寻求突破,寻找答案。这才是绞胎从技上升为艺的核心,由向自然造化撷取灵感,到跳出技艺的限制,让它成为个人创作语言的载体。

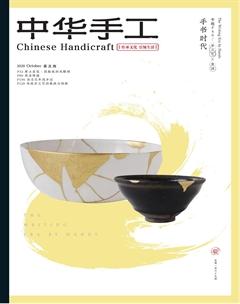

国内首个专注探讨绞胎艺术的展览在修武举办,是一次对乡土的回归。本次展览里,策展线索将围绕窑神碑展开,以碑拓拓片制作而成的茶挂是展览的题眼,专为展览打造的两间茶空间里,来自中国年轻一代创作群体:祝琛、子茵、康杨,他们将对绞胎瓷的演绎化为茶道具,祝琛独创的16层泥绞胎技艺,于小茶盏里见海浪席卷翻腾;子茵的细腻诗意需观者在白瓷绞胎微妙的色阶变化中耐心体味;康杨在器物表面挥洒山水泼墨般的搅釉效果;这些技法语言是年轻创作者们各自在摸索、提炼中的,其中已能明显看出每个人的风格倾向与手法偏好。

展览也将带来一组来自中外陶艺家的绞胎瓷创作,以此我们可以管中窥豹,瞥见在当今陶艺领域绞胎艺术的发展。荷兰陶艺家Henk Wolvers在西方文化背景里展现出东方哲思,他的作品与茶空间外墙墙面,来自泾县的绞胎花砖有了视觉上的牵引呼应,让我们感受到这门工艺历久弥新的生命张力;韩国陶艺家权真姬的绞胎器提供给我们一种思路,关于构筑作品的空间体量,关于色彩和平衡;求学、创作往返于京都、景德镇两地的洪张良,今年的创作一反昔日的明丽年轻,深色泥条扭曲盘结出当下的困惑,是尚在寻求突围的“茧”状态;生活在景德镇的陶艺家韩青以蒲公英的平凡致敬生命的微光;博物学家、艺术家孟令为修武“写”下一封信,这封烧制失败了57次的绞胎信件,不着一字,尽显心意。

如同行文谋篇布局,修武当地孟凡斌先生的传统绞胎风格器物放在展览的开篇,复兴必先寻回,对传统工艺、图案的梳理构建,帮助我们有一个良好的基础进行创造;申邦武先生的绞胎系列牡丹创作落于尾声,他经过多年探索将一体成型技术应用于绞胎瓷领域,属于盛唐洛阳的牡丹风华,在突破绞胎工艺技术局限下,如工笔晕染一般绽放于碗、盏、盘上。

我期待这朵初绽于唐代的花再次盛放。这花是属于修武的。