腐败治理能改善国企高管双重激励的效率吗?

覃予 李宗彦

[摘 要]基于A股301家国有上市公司2010—2016年的平衡面板数据,检验了反腐败治理中高官落马如何改变国企高管显性货币薪酬与隐性超额在职消费对公司业绩的激励效率。结果表明,与央企的双重激励对公司业绩始终无明显影响不同,位于高官落马人数越多地区的地方国企,其超额在职消费对业绩的激励效率越高,但高管货币薪酬的激励效率却越低,且该现象突出体现在党的十八大后。这是因为地方国企高管在高官落马的震慑下更倾向于用显性激励替代隐性激励。进一步研究表明,在高官落马人数多的地区,地方国企的超额在职消费可通过提高投资效率最终实现业绩增长。文章结论表明,反腐败仅是提高国企隐性激励效率的治标之策,只有同时完善内部治理环境,方能从根本上提高国企高管整体激励效率。

[关键词]高官落马;在职消费;货币薪酬;国有企业;震慑效应

[中图分类号]F276.1;F272.92[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)01-0022-12

一、引 言

现代企业制度下的高管激励契约一般由显性和隐性两部分组成,前者主要包括工资、奖金、股票期权等能用货币计量的激励形式,后者主要表现为在职消费和职务晋升等非货币化激励。[1]由于隐性的在职消费契约在中国企业的高管激励体系中发挥着巨大作用,因此在内外部监管环境变迁的背景下,如何保持激励契约组合中各个子契约的激励效率就成为一个重要问题。虽然已有大量文献肯定了高管显性货币薪酬对公司业绩的激励作用,但是隐性在职消费对公司业绩的作用却有两种观点:其一是效率观,认为在职消费是高管货币薪酬的必要补充,因能有效解决契约不完全的问题,故作为一种隐性激励方式促进公司价值提高[2-3];其二是代理观,认为在职消费较为灵活和隐蔽,故容易成为高管谋取私利的对象,阻滞公司业绩提升[4-5]。由此,在职消费对业绩的作用机制并未取得一致的经验证据,尚且需要进一步的探索。

已有研究大多从企业内部视角来检验高管显性货币薪酬与隐性在职消费对公司业绩的影响,以及公司层面要素在其中发挥的调节作用,但甚少关注以上双重激励机制可能还受外部制度环境变迁等外生事件的影响。地方高官落马作为一种外生于企业的政治治理事件,为深入探析国企高管双重激励机制的经济功能提供了较好的准实验研究环境。近年来,除了大量实证文献基于宏观和中观视角研究反腐败的经济后果之外,一部分关注反腐败对微观企业行为影响的实证研究也应运而生,并发现贪腐高官落马会对企业的经营、投资等诸多行为产生经济影响[6-7]。但是,这一影响机制在不同所有制企业间存在差异。国企高管具有“经济人”和“准高官”的双重身份,他们与政府公职人员一样,也是中央及地方纪委考核与监督的对象。因此,高官尤其是高官落马会对同在体制内的国企高管产生震慑效应,并继而影响国有企业的一系列经营、投资和治理行为。

由此,本文将利用高官落马这一准自然实验事件,探究反腐败如何改变当地国企高管显性货币薪酬与隐性超额在职消费对公司业绩的激励效率。之所以关注超额在职消费,是因为相比于维系企业正常经营支出的合理在职消费部分,用于高管隐性激励、个人享受或向政府寻租的超额在职消费更容易滋生腐败[8-9]。本文构建了2010—2016年中国A股的301家国有企业的平衡面板数据,来检验以下问题:第一,企业所在地区的政府高官落马是否会影响国企高管货币薪酬与超额在职消费对公司业绩的激励效率?笔者认为,国企高管在高官落马产生的震慑效应下会调整对不同激励方式的偏好,继而影响到他们的激励效率,并且影响强度随企业所有权性质差异和震慑力度强弱而不同。第二,高官落马如何影响国企双重激励契约的激励效率?本文将引入企业投资效率作为中介变量,以揭示在反腐震慑环境下国有企业激励契约对业绩影响的渠道效应。

本文可能的贡献体现在:第一,基于中国上市公司数据,从不同类型国企和所处不同反腐强度时期两个维度揭示了高官落马对国企双重激励机制的差异化影响,也从高管激励视角丰富了反腐败与经济增长之间关系的实证文献;第二,根据各地区高官落马人数多寡分组检验了国企高管显隐性激励对公司业绩影响的传导过程机制,试图揭开宏观制度环境影响企业内部契约的黑箱,以重新解读中国国企高管的激励机制及效率实现路径;第三,本文的实证结论有助于解析国有企业高管在面对国家管制下做出的行为选择,从企业微观视角为国家反腐对中国经济领域的效率影响提供了经验证据。

二、文献回顾

由于西方发达市场经济国家的高管薪酬制度安排以可计量的货币薪酬为主,因此国外大部分研究高管激励文献都以货币性薪酬为研究对象,对在职消费这一隐性激励关注不足。国内学者立足于中国转轨经济国情,极大推动和拓展了在职消费这一隐性激励方式的经济后果和影响因素实证研究。除了研究公司在职消费总额的影响因素和经济后果之外,还有学者进一步将在职消费细分为合理在职消费和超额在职消费两部分,在肯定了前者必要性与合理性的同时,还发现后者能否发挥激励作用主要取决于公司内外部的治理环境[8-9]。从总体来看,大部分实证文献都是基于企业内部的视角来研究高管薪酬激励效率的问题,只有為数不多的文献基于外部宏观政策影响微观企业行为的视角展开研究,如引入了股权分置改革、会计准则变更和“限薪令”等外部治理因素,通过自然实验法来检验外生事件对企业薪酬契约激励效率的冲击[10-12],这些研究不仅拓展了该论题的研究视角,而且还有效克服了公司内部研究所难以解决的内生性问题。

随着国家反腐力度的增强与机制的完善,腐败与反腐败成为近年来中国学者和社会公众探讨的热点之一。长期以来,由于缺乏反腐败外生事件所构成的准实验环境,大量学者更偏重于对腐败的成因及经济后果开展研究。他们指出,内外部治理环境、公司文化以及高管个人特征等都可以是导致公司腐败的原因[3,13-15],而腐败在经济生活中发挥着“保护费”和“润滑剂”的双重功能,存在着“帮助之手”和“掠夺之手”两种经济后果[16-20]。党的十八大后全国范围的“反腐倡廉”为学者们提供了一次测试反腐败经济后果的实验场所,研究反腐败经济后果的实证文献开始涌现,从不同视角较为系统地检验了“反腐倡廉”对中国企业的业绩、成长性、投融资效率、研发创新、公司治理和慈善捐赠等行为的影响,且绝大多数研究结论支持了“反腐有利论”这一基本观点[21-24]。

然而遗憾地是,相关文献较少关注反腐败对企业高管薪酬激励效率的影响效果,且主要涉及企业高管显性或隐性激励的一个方面,将高管显隐性双重激励同时纳入反腐败经济后果研究框架的尚不多见。更进一步地,已有研究也较少挖掘在反腐败背景下企业高管的显性或隐性激励对业绩影响的传导机制。因此,本文将以地方高官落马作为调节变量,动态检验不同类型国有企业的显隐性双重激励方式对公司业绩的影响及其渠道效应。

三、理论分析与研究假设

高官落马所产生的震慑作用对国有企业的超额在职消费规模及其对业绩的激励效率产生直接影响。来源于犯罪经济学的“威慑理论”指出,犯罪是行为人在做出成本收益比较后的理性选择行为。Becker[25]指出,在其他条件不变的情况下,受惩罚概率越大、惩罚力度越重,行为人的犯罪实施成本就越高,从犯罪行为中能够获得的犯罪净收益就越低。这一通过惩罚形成的威慑效应能有效降低行为人的犯罪动机及行为。已有研究发现,中国的高官落马能遏制高官腐败[26]、减少企业在职消费规模[27]、提高国有企业的投资效率[6]以及对拥有政治资源企业的业绩产生负面影响等[7],证实了高级高官落马对地方高官和国有企业高管威慑效应的普遍存在。并且,高官落马数量与反腐败震慑力度密切相关。在高官落马人数较少的地区,国企高管受到反腐震慑作用十分有限。由此,在外部政治环境对国企超额在职消费容忍度较高、内部治理普遍存在所有者虚位的治理环境下,国企高管有极大便利将超额在职消费沦为满足个人私利的工具。反之,在地方高官落马人数众多的地区,外部治理环境得以优化。国企高管利用权力侵占企业资产,借助各类招待、会议、办公等职务支出来谋取私利的动机在高额的腐败成本下就会减弱,超额在职消费对公司业绩的激励功能得以加强。由此,本文认为,在高官落马人数越多的地区,当地国企高管所受到的反腐败震慑效应就越强,导致国企超额在职消费对业绩的激励作用也就越明显。

另一方面,高官落马也会对当地国企高官的货币显性激励产生影响。由于国企在职消费规模被大幅削减,因此国企高管为了弥补这部分隐性激励的缺失,很可能在货币性激励的操纵成本没有提高的情况下,打着“高薪养廉”的名义来增加货币性激励规模,以取代原来薪酬计划中的在职消费。只是在国资委对国有企业监督不足的现状下,此举很可能产生国企“自定”的高管货币薪酬增幅过大而不足以拉动同等比例业绩增幅的问题,最终导致高管货币薪酬激励效率降低。并且,在高官落马人数越多的地区,企业在职消费规模被管控得越严格,国企高管也有更强的动机来提升他们的货币薪酬,因此高管货币薪酬激励效率降低程度也就越大。

由此,本文提出第一组研究假设:

H1:其他条件相同,国企高管显性货币激励与隐性在职消费激励对公司业绩的影响会随地方高官落马数量而发生变化。

H1a:在地方高官落马人数越多的地区,国企高管超额在职消费对业绩的激励效率越强。

H1b:在地方高官落马人数越多的地区,国企高管货币薪酬对业绩的激励效率越弱。

不仅如此,地方高官落马对国企高管显隐性激励与业绩相关性的影响力也因国企类型不同而存在差异。首先,中央国企大多涉足关乎国计民生相关的垄断性行业,这确保了它们可以持续地获取垄断利润。再加之央企高管的激励可能更多地是来自未来政治升迁,而不仅仅局限于货币薪酬或在职消费[28]。因此,与处于完全竞争性行业的地方国有企业相比,中央国企高管的显性和隐性激励与业绩相关性较低,受到企业内外部治理环境的影响也要小得多。其次,中央国企虽然分布在全国各地,但却受中央国资委统一管辖,与地方政治环境的联系并不是十分紧密[29]。此外,央企高管通常拥有较高的行政级别,因此地方高官落马对所在地央企高管行为的震慑力度也比较有限。最后,历年来政府出台的限薪政策大多针对于中央国企,如2009年的《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》和2014年的《中央管理企业主要负责人薪酬制度改革方案》等,导致中央国企受到的薪酬管制显然比地方国企更为严格。因此,地方国企在反腐震慑力下倾向于用显性激励替代隐性激励的空间也明显大于中央国企。

基于以上逻辑,本文认为,第一组假设所论述的落马高官对国企高管双重激励机制的影响应该在地方国企体现得更为显著。由此提出假设2:

H2:国企高管显性货币激励与隐性在职消费激励对公司业绩的影响随地方高官落马数量发生的变化,在地方国企体现得更为突出。

更进一步地,本文还将引入党的十八大后的反腐新政这一外生事件来检验上文提出的假设。因为这次反腐新政堪称为改革开放之后最严苛的全国“反腐倡廉”,党中央把党风廉政建设和反腐败斗争摆到了前所未有的新高度。在中纪委“零容忍”的反腐决心下,上至副国级下至厅局级的大批贪腐高官遭到查处。所以上文所提到的高官落马对国企高管双重激励效率的影响,也应该在震慑力更强的后十八大时期体现更为突出。由此,本文提出假设3:

H3:國企高管显性货币激励与隐性在职消费激励对公司业绩影响随地方高官落马数量发生的变化,在党的十八大后体现得更为突出。

四、研究设计

(一)研究模型与变量定义

1.研究模型

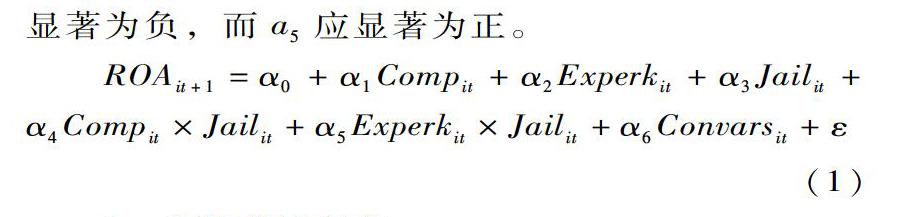

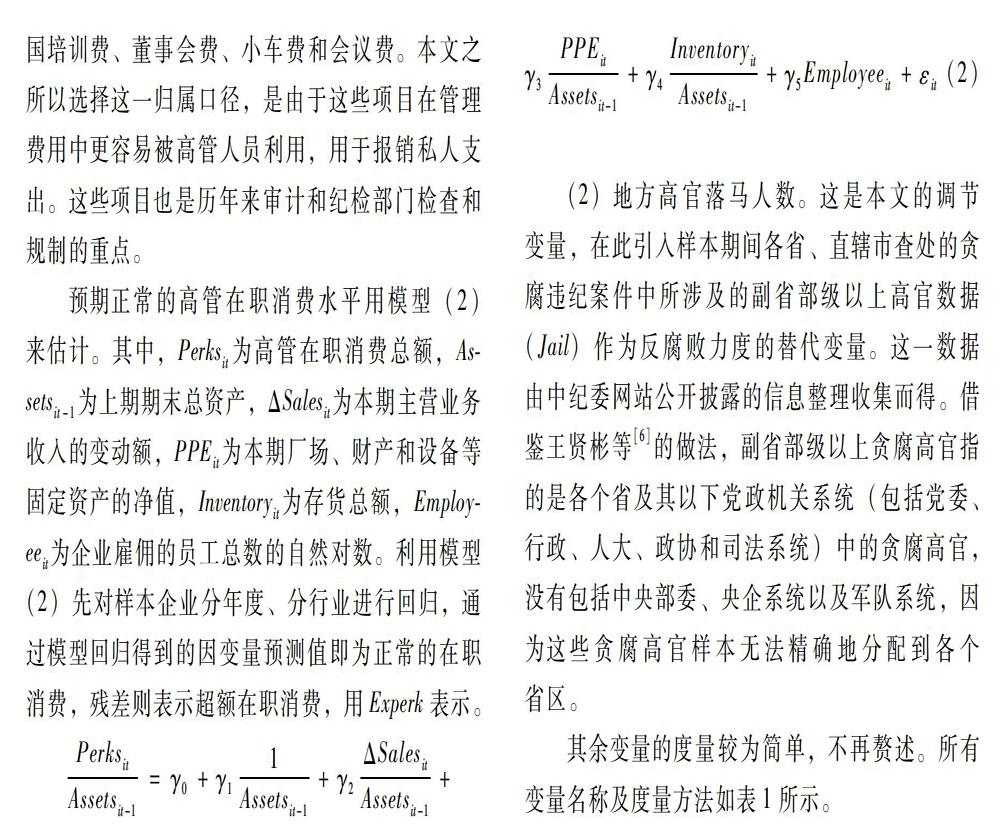

本文构建模型(1)来检验本文假设。本文分别从总样本、中央国企和地方国企两个子样本来检验高官落马人数对国企高管货币薪酬与超额在职消费激励效率的差异化调节作用。

2. 主要变量定义

(1)超额在职消费。这是本文除了货币化高管薪酬之外的另一个自变量。具体度量借鉴了权小锋等[8]计算高管货币性和非货币性私有收益的做法,采用管理层在职消费总额与由经济因素决定的高管预期正常在职消费之间的差额来计算高管超额在职消费。只是其中管理层的在职消费总额改为采用陈冬华等[31]的8项费用之和来衡量,包括办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、出国培训费、董事会费、小车费和会议费。本文之所以选择这一归属口径,是由于这些项目在管理费用中更容易被高管人员利用,用于报销私人支出。这些项目也是历年来审计和纪检部门检查和规制的重点。

(2)地方高官落马人数。这是本文的调节变量,在此引入样本期间各省、直辖市查处的贪腐违纪案件中所涉及的副省部级以上高官数据作为反腐败力度的替代变量。这一数据由中纪委网站公开披露的信息整理收集而得。借鉴王贤彬等[6]的做法,副省部级以上贪腐高官指的是各个省及其以下党政机关系统(包括党委、行政、人大、政协和司法系统)中的贪腐高官,没有包括中央部委、央企系统以及军队系统,因为这些贪腐高官样本无法精确地分配到各个省区。

其余变量的度量较为简单,不再赘述。所有变量名称及度量方法如表1所示。

(二)样本选择

本文选择2010—2016年中国全部A股上市公司作为初选样本,在剔除了金融业、高管零薪酬、高管在职消费数据缺失、高管人数小于3人、主营业务及企业性质重大变更、ST公司以及数据披露不全的样本后,初步形成4 589个观测值。然后,为了消除不同时期样本公司差异可能带来的系统性偏差,仅保留在样本期间有完整数据的公司。为了分析反腐败对不同层级国有企业高管薪酬契约的差异化影响,笔者将国有上市公司细分为中央国企和地方国企,最终形成了由111家中央国企,190家地方国企公司构成的7年共2 107个观测值的平衡面板数据。另外,为了更好捕捉反腐败运动对国有企业薪酬契约独有的影响,本文安排了符合以上样本筛选条件的303家私营企业7年的平衡面板数据作为对照样本。

本文涉及在职消费、货币化薪酬、公司治理和公司业绩等数据均来自于CCER数据库。采用STATA13.0软件进行数据分析,并且还对所有连续变量的1%和99%分位数进行了Winsorize缩尾处理。

五、实证分析

(一)描述性统计

表2报告了国有企业样本主要变量的描述性统计结果。其中因变量t+1期的会计业绩ROA均值为2.844%,与其他变量比较其标准差较大为4.505,说明观测值间业绩有显著差异。自变量超额在职消费Experk的均值接近于0,说明其符合残差性质,而其中位数和均值都为负数也意味着大部分国企的在职消费都处于略显不足的状态,这可能与本文选取的7年样本中有4年与党的十八大之后有关,十八大后的高压反腐运动明显削减了国有企业在职消费总体水平。自变量经总资产平减后的高管货币薪酬Comp均值为0.001,其四分位数在0.000和0.001之间。调节变量地方高官落马人数Jail均值为3.610,其四分位数范围在2和5之间,说明大部分观测值所在地区都出现了副省级高官落马的现象。Jail的最大值为7,系山西省副省级以上高官落马人数。

2. 党的十八大反腐新政的叠加影响

表4报告了对假设3的检验结果。其中,Mod7—Mod10报告了党的十八大前高官落马对两类国企高管货币薪酬与超额在职消费激励效率的影响。从Mod7和Mod9可知,党的十八大前中央国企的双重激励契约对业绩均无明顯促进作用,而地方国企只有高管货币薪酬在10%显著性水平上发挥了对业绩的激励作用。Mod8和Mod10增加了显隐性激励与高官落马人数的交乘项,结果表明无论是在中央国企还是地方国企,这两个交乘项均不显著。

Mod11—Mod14报告了党的十八大后高官落马对两类国企高管货币薪酬与超额在职消费激励效率的影响。Mod11和Mod13表明,中央国企的两类高管激励方式对业绩依然无明显影响,但地方国企的高管货币薪酬与超额在职消费激励效果明显增强。并且,Mod12和Mod14的结果表明,地方国企的高管货币薪酬交乘项系数为-8.788,超额在职消费交乘项的系数为1.177,两者都在1%水平上显著。以上实证结论完全支持了假设H1a和H1b,但因为仅体现在党的十八大后的地方国企中,所以H3得到支持。另外,以上实证结果也说明了高官对国企高管双重激励效率的调节作用并非呈线性关系。在不同的时段和反腐环境下,该调节作用表现出强弱截然不同的影响效果。

(三)进一步分析

1.高官落马与当地国企高管显性激励对隐性激励的替代效应

本文发现,国有企业尤其是地方国企的高管货币薪酬契约在高官落马人数越多的地区,越难发挥其对业绩的激励功能。正如上文提出H1b时所阐述的,这是由于在地方高官落马的震慑效应下,高额在职消费给国企高管带来的实施成本和政治风险陡增,因此国企高管会倾向于在薪酬政策上用更多的显性薪酬激励来取代隐性在职消费。但增量的高管货币薪酬并未能带来同等增量的公司业绩,所以导致货币薪酬对业绩激励效率下降。为了证实国企尤其是地方国企高管显隐性激励的替代效应的确存在,本文将在表5对此进行实证检验。

表5中因变量为“经期初总资产平减后的高管货币薪酬Comp”,自变量为“超额在职消费Experk”,调节变量为公司所在地的高官落马人数。控制变量在多元回归模型(1)的基础上增加了t-1期的会计业绩指标ROA以及公司当年普通员工薪酬总额的对数值。结果表明,超额在职消费Experk的系数在Mod 15—Mod 17中都为负值,但只有在Mod17的地方国企子样本显著为负,即企业的超额在职消费Experk规模被压缩得越小,高管货币薪酬Comp就越高,证实了地方国企中高管显隐性激励替代效应的存在。另外,虽然地方高官落马Jail对这一替代效应没有显著调节作用,但高官落马数量Jail却与地方国企高管货币薪酬显著正相关,说明在高官落马人数越多的地区,地方国企的高管货币薪酬越高;结合Experk的系数符号,本文进一步推断在此地区地方国企的超额在职消费也是越低的。由此,基于这一检验,本文认为前文关于H1b的推理是成立的。

2. 高官落马与当地国企超额在职消费影响业绩的渠道效应

在这一部分,本文将试图验证在高官落马人数多寡不同的反腐治理环境下,当地国有企业的超额在职消费激励公司业绩增长的过程影响机制。已有大量文献证实,企业在职消费与公司规模有显著的正相关性。因此,企业高管为了获得“合理”的高额隐性激励金额,有强烈动机进行过度投资以构建企业“帝国”。其中不乏次优化的投资项目,最终可能会拉低企业业绩。显然,这一现象在公司治理越薄弱的企业体现得越为明显。但是高官落马增强了国有企业的外部治理环境,所产生的震慑力让国企高管收敛了他们为个人私利而实施的各种非效率投资行为。这可能会提高企业投资效率,并对公司业绩增长做出贡献。由此,为了印证以上推论,本文选择了企业投资效率作为中介变量,并借鉴温忠麟等(2014)的中介效应检验程序来分析。

因为在前文分析中只有地方国企的超额在职消费对公司业绩有显著激励作用,所以表6仅以地方国企为样本开展依次回归分析。其中,中介变量企业投资效率(inv)是借鉴Richardson(2006)和张悦玫等(2017)的实际投资水平模型计算残差并取绝对值而得,数值越小说明企业的过度投资或投资不足程度越低,投资效率越高。本文将地方国企样本按照所在地的高官落马人数多少分为高、中、低三组,并分别对所有地方国企以及高官落马人数高和低两组子样本分别回归。结果表明,在高官落马人数多的地区,地方国企的超额在职消费能通过提高公司投资效率来实现业绩增长,构成完全中介效应。而在高官落马人数少的地区,超额在职消费对投资效率无明显关系,因此也不存在投资效率的中介效应。另外,在地方国企全样本中,超额在职消费对公司业绩既有直接影响也有通过提高投资效率来提升业绩的间接影响,投资效率在此发挥了部分中介效应。

另外,在假设2的检验中,本文已知中央国企的高管货币薪酬与超额在职消费对公司业绩都无明显影响,此处还将按照以上的逐步回归中介效应检验程序对中央国企样本再次分析,以期能进一步揭示没有形成明显影响效力的原因所在。结果表明,在高官落马人数多的地区,虽然中央国企的超额在职消费已经能够有效提高企业投资效率,但是投资效率的提高却无法有效提升公司业绩,导致中介效应失效①。

六、稳健性检验

(一)引入控制组民营企业进行对比检验

为了证明前文3个假设的成立只局限于国有企业样本,而非由高官落马事件导致的对所有企业的影响。本文引入了样本期可收集到数据的303家私营企业作为参照组,构成平衡面板数据再次检验假设1和假设3。

表7报告了私营企业样本对两个假设的回归结果。结果表明,虽然私营企业的高管货币薪酬对公司业绩有促进作用,但是不受高官落马事件影响。私营企业超额在职消费对公司业绩也有明显促进作用,但随高官落马人数增加,该促进作用减弱,并且这一现象也集中体现在党的十八大之后。综上所述,私营企业显性薪酬与隐性超额在职消费对公司业绩影响与两类国有企业都完全不同。因此本文的假设1和假设3在私营企业样本中都没有得到支持。

(二)关键变量的替代性检验

为克服变量选择及度量方法可能对结论产生的影响,本文采用了自变量和因变量的其他度量方式对3个假设再次检验。一方面借鉴晏艳阳等[24]的做法,仅对业务招待费与差旅费之和求残差来度量超额在职消费,记为Experk′。另一方面用更能代表公司核心盈余的经营利润(ONI)作为企业业绩的替代变量,具体度量方法为t+1期的(营业利润-投资净收益-公允价值变动净損收益-汇兑净损收益+资产减值净损失)/期末总资产。表8是采用替换后的自变量和因变量对本文假设的检验结果,结果表明表中各个交乘项系数的符号及显著性水平支持本文的3个假设,说明结论较为稳健。

(三)基于区域细分样本的进一步检验

已有大量文献证实,国企高管在职消费的规模以及对企业业绩的影响机制与企业所在地区市场化程度明显相关。相比于市场经济相对发达的东部地区,中西部地区的企业高管薪酬的市场化程度较低,企业高管以在职消费作为其货币薪酬补充的现象更容易被“合理化”,高管基于在职消费来侵占企业价值的灰色行为可能也更为严重[7]。那么可以推论,高官落马对中西部地区高管双重激励的经济后果影响显著程度应该明显超过对东部地区企业的影响。因此,为了验证这一推论,本文进一步将样本分为东部地区企业和中西部地区企业分别回归,具体结果如表9所示。回归结果与本文的推测一致,中西部地区企业各交乘项的系数符号及显著性水平都比东部地区企业更全面地支持了3个假设,再次证明了本文结论的稳健性。

七、结论及启示

近年来由党中央领导的全国性反腐运动力度明显加大,高官落马为研究政治治理对中国国企高管双重激励机制的影响提供了一个准实验平台。本文的实证结果表明,中央国企的显性货币激励与隐性在职消费激励与企业业绩相关性不大,但地方国企的显性与隐性激励均表现出对企业业绩明显的整体提升作用,但是它们的提升效率会随着当地高官落马人数的多寡存在差异。具体而言,在高官落马产生的反腐震慑效应下,地方国企超额在职消费规模缩减,但与此同时高管货币薪酬快速增长。这直接导致了在地方高官落马人数越多的地区,地方国企超额在职消费对公司业绩的激励效率越强,而高管货币薪酬对业绩的激励效率却越弱,且这一现象集中体现在反腐震慑效应更强的“后十八大”时期。进一步研究表明,在落马高官人数多的地区,地方国企存在着超额在职消费通过提高企业投资效率而最终增加企业业绩的完全中介效应,但中央国企的超额在职消费虽然也能提升投资效率却不能进一步推动业绩增长。

本研究的启示为, 监管层和投资者在肯定反腐败能 “激活” 国企超额在职消费的激励功能之余,还应关注国企高管为维护自身既得利益而采取提高货币薪酬的对策,此举不仅降低了高管货币薪酬的激励效率,而且使得反腐败促进国企治理机制完善与绩效提高的效果大打折扣。 本文的结论还说明反腐败只能是加强国企外部治理, 快速缓解高管代理问题以提高隐性激励效率的治标之策。只有同时加快推动国企改革,改善国企内部治理环境,增强国资委对国企高管的有效监督,方能从根本上提高国企高管激励效率。

[注 释]

① 因篇幅所限,实证结果省略。感兴趣的读者可向作者索要。

[参考文献]

[1] 陈冬华,梁上坤,蒋德权. 不同市场化进程下高管激励契约的成本与选择:货币薪酬与在职消费[J]. 会计研究, 2010(11):56-64.

[2] FAMA E. Agency problems and the theory of the firm [J]. Journal of political economy,1980,88(2):288-307.

[3] RAJAN R G, WULF J. Are perks purely managerial excess?[J]. Journal of financial economics, 2004,79(1):1-33.

[4] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure[J].Journal of financial economics,1976,3(4):305-360.

[5] YERMACK D. Flights of fancy: corporate jets, CEO perquisites, and inferior shareholder returns[J]. Journal of financial economics, 2006,80(1):211-242.

[6] 王賢彬,黄亮雄,董一军. 反腐败的投资效应——基于地区与企业双重维度的实证分析[J].金融研究, 2017(9):72.

[7] 黄亮雄,张弛,王贤彬. 高官落马、政治资源与中国上市企业绩效[J].经济社会体制比较,2018 (9):137,145.

[8] 权小锋,吴世农,文芳.管理层权力、私有收益与薪酬操纵[J].经济研究,2010(11):77.

[9] 孙世敏,柳绿,陈怡秀.在职消费经济效应形成机理及公司治理对其影响[J].中国工业经济, 2016(1):79.

[10] HO L C J, LIAO Q, TAYLOR M. Real and accrual-based earnings management in the Pre-and Post-IFRS Periods: evidence from China [J]. Journal of international financial management & accounting, 2015,26(3):294-335.

[11] 沈艺峰,李培功.政府限薪令与国有企业高管薪酬、业绩和运气关系的研究[J].中国工业经济, 2010(11):130-139.

[12] 陈胜蓝,卢锐. 股权分置改革、盈余管理与高管薪酬业绩敏感性[J].金融研究,2012(10):180-190.

[13] LIU X. Corruption culture and corporate misconduct [J]. Journal of financial economics, 2016, 122(2):307-327.

[14] 徐细雄,刘星. 放权改革、薪酬管制与企业高管腐败[J].管理世界,2013(3):119-132.

[15] 李连华. 内部控制、学历水平与高管腐败:理论框架与实证[J].财经论丛, 2017,221(6):69-78.

[16] CAI H, FANG H, XU L C. Eat, drink, firms, government: an investigation of corruption from the entertainment and travel costs of Chinese firms[J]. Journal of law and economics, 2011, 54(1):55-78.

[17] BARASSI M R, ZHOU Y. The effect of corruption on FDI: a parametric and non-parametric analysis [J].European journal of political economy,2012,28(3):302-312.

[18] 刘勇政,冯海波.腐败、公共支出效率与长期经济增长[J].经济研究,2011(9):17-28.

[19] 黄玖立,李坤望. 吃喝、腐败与企业订单[J].经济研究,2013(6):71-84.

[20] 何轩,马骏,朱丽娜,等. 腐败对企业家活动配置的扭曲[J].中国工业经济,2016(12):106-122.

[21] PAN X, TIAN G G. Political connections and corporate investments: evidence from the recent anti-corruption campaign in China[J]. Journal of banking & finance, 2017:S0378426617300559.

[22] 党力,杨瑞龙,杨继东. 反腐败与企业创新:基于政治关联的解释[J].中国工业经济, 2015(7):146-160.

[23] 钟覃琳,陆正飞,袁淳.反腐败、企业绩效及其渠道效应——基于中共十八大的反腐建设的研究[J].金融研究,2016(9):3-16.

[24] 晏艳阳,乔嗣佳.反腐败的微观效果评价:高管激励视角[J].经济学动态,2018(2):40.

[25] BECKER G S. Crime and punishment: an economic approach [J]. Journal of political economy, 1968,76(2):169-217.

[26] 王贤彬,黄亮雄,徐现祥. 高官落马遏制腐败了吗?——来自震慑效应的解释[J].世界经济文汇, 2016(2):1-23.

[27] 薛健,汝毅,窦超. “惩一”能否“儆百”?——曝光机制对高管超额在职消费的威慑效应探究[J].会计研究,2017(5):68-74.

[28] 江伟,姚文韬. 企业创新与高管薪酬-业绩敏感性——基于国有上市公司的经验研究[J].经济管理, 2015(5):63-73.

[29] 蔡地,万迪昉.政府干预、管理层权力与国企高管薪酬-业绩敏感性[J].软科学,2011,25(9):94-98.

[30] 张正堂.企业内部薪酬差距对组织未来绩效影响的实证研究[J].会计研究,2008(9):81-87.

[31] 陈冬华,陈信元,万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J].经济研究,2005(2):92-101.