华东四省知识青年上山下乡安置经费问题述论

于明星

(上海财经大学 马克思主义学院,上海 200433)

知青安置经费问题一直是知青史研究的重要方面。以往注重宏观研究,随着知青相关史料的进一步开放,逐渐有细化研究的倾向。这些研究显示出各省市内部之间在安置经费中所存在的突出问题—“安置经费由经济手段逐渐变成一项政治策略,安置经费所暴露的问题也反映了上山下乡运动的不可持续性”[1]。但从目前的研究现状来看,揭示各省市之间知青上山下乡安置经费的差异性及对差异性的原因探究较少,特别是华东地区城市人口基数较大,政府急需解决人口因素所带来的城市问题,城市人口迁移乡村势在必行,而合理安置迁移城市人口便成为重中之重。本文正基于此,通过对华东四省知青安置经费的比较及差异性原因的探究,得出华东地区的知青运动也颇具地域特色,从而进一步深化对该段历史的认识。

一、华东地区知青上山下乡运动安置经费概要

知青能在当地扎根下来,首要解决的便是经费与物资问题。据统计,“1962—1979年,中央财政下拨的75亿元安置经费,实际支出65亿元。1973—1979年,提高安置经费标准以后,国家财政共下拨48亿元,占到同期财政收入的1.16%,平均每年近7亿元,大体相当于500万农民全年的消费额”[2](P216)。这足以说明国家对于该项运动的重视程度,随着此后知青安置经费的逐步提高,知青的物质生活得到了有效的保障,对于其扎根于农村,接受贫下中农再教育也是大有裨益的。

华东地区知识青年的安置经费问题从整体而言,在经费安置标准、具体使用上严格遵循了国家知青安置政策的相关事宜。安置经费基本以1973年为时间节点,1973年之前,各地知青安置经费略有不同,但普遍偏低。上海市在1970年后,执行财政部《关于安置费开支标准和供应渠道的补充意见》:“安置费主要用于城镇下乡人员的建房、生活、工具购置的补助,旅运费、学习材料费等。参加新建生产队、新扩建国营农场和集体所有制农场每人400元,家居城镇回乡落户的补助50元,跨省市或到高寒地区,另加路费和冬装费。”[3](229-231)山东省的安置经费标准也有其自身特点。1964年山东省根据当时国家经济状况,并结合本省省情,制定了城镇知识青年上山下乡以自力更生和群众互助为主,国家帮助为辅的政策。插队、回乡知识青年的安置经费主要用于建房、生活补助、农具购置和旅运费开支,调剂使用,不平均分配。其标准为:省辖市,插队每人242元,回乡55元;专区辖市,插队每人240元,回乡50元;县镇知识青年插队235元,回乡45元”[4](P53-69)。同年,福建省财政厅规定:“城镇知识青年在本地区范围内插队的,平均每人发给130元,跨地区插队或单独办队(场)的,平均每人150元。下乡创办农场的,平均每人补助700元,插场的补助400元,首先用于扩大生产,其次用于基建、旅运和生活补贴。”[5](P38-48)从以上各省的安置经费标准可以看出,1973年之前,华东地区知青安置经费标准普通较低,这与当时新中国经济尚处疲软状态不无关系。考虑到当时国家的财力、物力,知青安置经费补助的不足也是情有可原的。但从1973年伊始,国家就对知青上山下乡的安置经费标准做出了大幅度的调整,华东地区也不例外。

1973年起,江苏省开始提高知识青年上山下乡经费的开支标准:“城镇知识青年回农村老家落户的,到农村插队和建立集体所有制场(队)的,苏南每人补助480元,苏北每人补助500元;到生产建设兵团和国营农场的,每人补助400元。按新标准计算,下乡插队每人补助480元至500元。”[6](P126-145)安徽省“从1973年起,到农村插队、回农村老家落户和建立集体所有制场(队)的,长江以北每人补助500元,江南每人补助480元。到生产建设兵团和国营农林四场的,每人补助400元”[7](P32-42)。福建省在1973年,把知青经费改为:“凡回农村老家(原籍)落户、插队、建立知青场队、在国营农、林、茶、果场内建立集体所有制知青场的,每人均补助480元,到新疆等边远地区的,补助700元。”[5](P38-48)目前学界一致认为,“李庆霖事件”对整个知青上山下乡安置经费的调整起到了风向标的作用。同年6月,国务院召开全国知识青年上山下乡工作会议,议定了统筹解决办法,拟定了《关于知识青年上山下乡若干问题的试行规定草案》,自此上山下乡运动中长期存在的经费问题得到了有效的缓解。知青上山下乡安置经费标准的提高,在一定程度上帮助他们度过了生活难关,物质条件得到了有效的改善。

二、安置经费的“地域差异性”透视“运动的差异性”

华东地区的安置经费在同一省份不同时期与不同省份不同时期都呈现出了不同的特点,因此,安置经费的地域特性与运动的地域特性有着密不可分的关联。

(一)同一省份不同时期安置经费变化考察

(1)山东省。“1962-1980年的18年间,山东省共动员51.1万名知识青年下乡、回乡或安置在生产建设兵团、农林牧渔场等单位。1964-1979年,应拨知识青年上山下乡经费数共计24096.6万元、实际支出数共计18894.80万元”[4](P53-69)。山东省在1964-1979年知识青年上山下乡的安置经费变化起伏较大。从1964到1968年,安置经费数中的实拨经费与实际支出都是逐年递减态势,除1965年有小幅上涨;再从1969年到1970年安置经费迎来一个新的增长高峰;自1971年伊始到1973年安置经费呈现出逐年递减状态;1974年,安置经费较之于往年呈陡然上升趋势,往后几年中的安置经费有小幅调整,最终到1979年开始急剧削减。

(2)浙江省。“1964-1969年间浙江省知识青年安置经费标准也呈现出较大的差异性”[8](P116-128)。浙江省的安置经费变化可归结为三个重要时期:第一时期(1968-1972),其总体上安置经费普遍偏低;第二时期(1973-1977),该时期除1973年至1974年较之于往年有大幅度上升外,到1975年至1977年安置经费基本保持小幅度增长;第三时期(1978-),此时安置经费出现一定幅度的下调趋势。

(3)福建省。“1962年至1980年,福建省共动员329415名知识青年上山下乡”[5](P38-48)。具体经费收支情况如下:根据福建省知青经费收支情况表可知,1969-1972年,中央平均拨款额度达到二千余万元,到1973年中央给福建省知青的经费拨款却急转直下。再从1974年起直到1977年安置经费基本维持在一定的标准之上,未出现重大震荡。但1978年起中央拨款又下跌到610万元。

(4)安徽省。“1963年至1980年的18年间,安徽共动员和接收72万多名城镇知识青年上山下乡”[7](P32-42)。从安徽下放知青安置经费的总体趋势而言,经费标准在1969年之前的预算数平均约为:925万元,决算数平均约为:704万元。显而易见的是,到1969年安置经费标准上升到一个新的高度,之后呈逐年递减趋势。直到1973年安置经费标准再次迅速攀升。但1979年伊始,经费标准开始大幅度下调。从下放知青安置经费预决算数来考量,除1971年、1974年及1979年之后决算数大于预算数,其余各年份均为预算数大于决算数。

综上所述,通过对华东四省的比较可知:除福建省、安徽省在1969至1970年间有过一定的增长外,其余两省在1974年之前国家对知青下拨的安置经费标准均普遍偏低。二十世纪五十年代末六十年代初的新中国正经历建国以来最大的阵痛期,“历经三年的‘大跃进’运动给生产力带来严重破坏,造成国民经济主要比例失调,使国家和人民遭受了重大损失”[2](P24)。更为严重的是三年自然灾害及中苏关系恶化使得国家处于内外交困状态,此时对知青下拨的安置经费标准普遍不高也是合乎情理的。以1974年作为时间节点,国家对知青下乡的安置经费急剧升高,目前学界普遍认为,1972年李庆霖告御状事件直接导致了知青相关政策的调整,其中就包括了安置经费的大幅度提升。“1973年4月27日,周总理在人民大会堂福建厅主持召开中央高层会议。总理在传达毛主席给李庆霖的复信后说:‘我们一定要把这项工作做好,不能再让主席操心了。’会议听取了国家纪委劳动局工作人员的汇报,研究了有关统筹解决知识青年上山下乡工作中存在的问题”[2]P(128)。总的来说,在当时条件下,通过落实毛主席‘复信’精神,大批知识青年上山下乡暴露出来的问题引起了中央和各级领导的重视,统筹解决了存在的一些实际问题。直到1979年之后国家下拨的安置经费数才开始逐渐下跌。值得注意的是,1978年12月全国知识青年上山下乡工作会议的结束,国家相关部门开始对会议起草的有关文件予以实施,知青的动员范围及人员也在缩小,与之相应的经费标准也在逐年走低,直到此项运动悄然结束。

(二)不同省份各个时期知青安置经费变化考察

(1)经费预算数与决算数的不同。

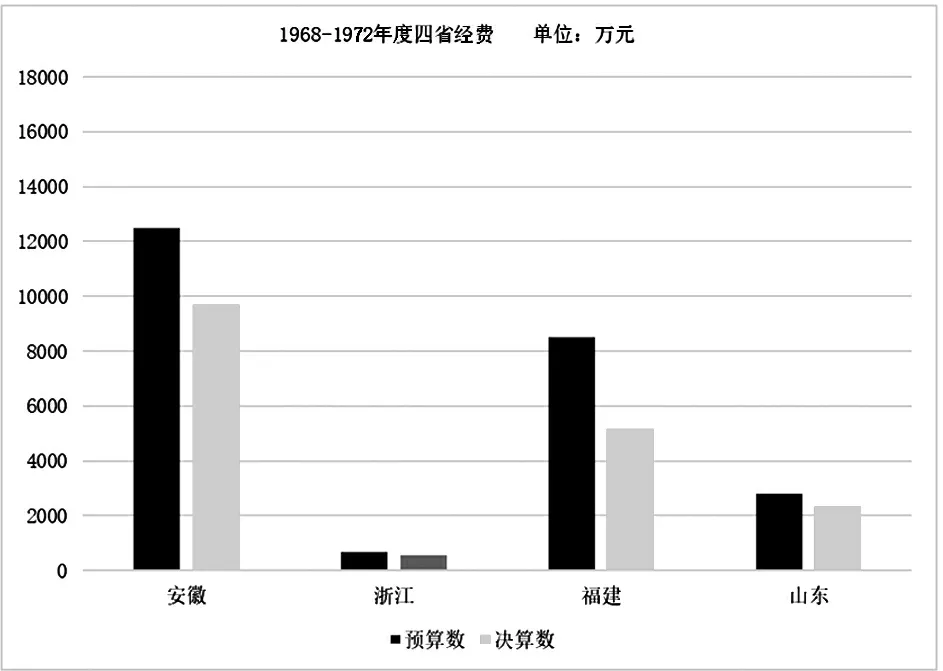

华东地区知青安置经费的使用情况也有一定的地域性特点,拙文试以三个历史时期作为考察对象。具体情况如下图所示:

注:其中福建为1969-1972

图1[4,5,7,8]

1968至1972年浙江省与山东省的预算数与决算数相较于其他两省明显偏低。此五年间,浙江省动员人数为33.1万人,山东省动员人数约为6.6220万人,安徽省动员人数为36.5369万人,福建省动员人数为12.2281万人。动员规模是国家考量下拨知青安置经费的重要因素之一,相比于其他三省,山东省在此五年间动员人数仅约为6.6220万人,国家下拨的经费相较于安徽、福建而言偏低也是情理之中的。值得注意的是:浙江省的动员人数达到了33.1万人,仅次于动员大省安徽省,但国家对浙江省知青安置经费的预算数与决算数远远低于同时期的其他三省。据统计,浙江省在改革开放前三十年,农业发展状况居于全国领先水平,“以粮食生产为例。浙江粮食总产量1965年921万吨、1978年1467万吨,分别比1949年430万吨增长1.14倍和2.4倍,比全国同期分别增长0.72倍和1.69倍高得多。浙江在50年代,实现由缺粮食到余粮省的转变。在60年代初的经济困难时期,浙江每年上缴国家粮食10亿斤左右。市场副食品供应情况也较好”[9]。可以看出,同时期浙江的农业发展情况处于全国前列,当地口粮充足就有足够的能力吸纳数量庞大的知青群体,提供了他们基本的生活保障。因此,国家在其安置经费下拨力度上相对偏少也是合乎情理的。

图2[4,5,7,8]

1973-1977年安徽、浙江、山东省的预算数与决算数较之于往年在整体上有了大幅度提高。1968-1972年山东省动员人数约为6万余人,到了1973-1977年达到了32万余人,至此,国家对山东省知青安置经费标准也进行了大幅度的提升。但安徽、浙江两省在此五年间的动员人数要比前五年要少一些,国家对其安置经费确有了较大幅度的上涨,本文认为这与1973年国家对知青安置经费政策的重大转变有着密不可分的关系,具体原因上文已提及,故此处不作探讨。相比于1968-1972年,浙江省、山东省的预算数与决算数的增速最为突出。浙江省预算数增速约为1349.67%、决算数增速约为1702.13%;山东省预算数增速约为471.16%、决算数增速约为426%。

注:其中福建为1969-1979

图3[4,5,7,8]

总体而言,1968-1979年间安徽省动员人数达到了68万人左右,位列华东四省之最。因此,国家给予安徽省下拨的安置经费居于四省之首也是毋庸置疑的。其次是浙江的55.45万人、山东的46.27余万人、福建省的27.14余万人。浙江作为仅次于安徽的动员大省,但国家对其安置经费却为四省最低,这与浙江的社会经济发展程度是有直接的关联。

(2)人均经费上的差异性。

从人均安置经费而言,“浙江省在1968-1979年共动员城镇知识青年上山下乡人数合计为55.45万人,此12年间,中央、省财政共支出下乡知青安置经费13409.41万元,人均安置经费约为242元”[8](P116-128);从1967年起到1979年止,“安徽共安置上山下乡城镇知青68.05万人(其中接收外省15.1万人),共用去经费26958万元,每人平均396元”[10](P422-423);1969-1979年,“福建省动员城镇知识青年上山下乡人数约为27.16万人,拨付安置经费14005.5万元,人均安置经费约为516元”[5](P38-48);1964-1979年,“山东省共动员知青约49.80万人,安置经费数为24096.6万元,人均安置经费约为484元”[11](P48-49)。从上述史料来看,浙江与安徽省的动员人数要明显高于福建、山东两省,但人均经费数却低于其他两省。“1964年4月,浙江省财政厅和浙江省城镇人口回乡下乡安置领导小组办公室规定了城镇上山下乡知识青年安置经费的发放标准:单身插队的高于成户插队,单独建队的高于分散插队,跨地区安置的高于本地区安置的”[12](P66-75)。在1965年以后,浙江知识青年上山下乡的主要形式是集体插队。其中大部分在省内土地资源比较丰富的杭嘉湖平原、宁绍平原、金华黄土丘陵及部分海涂、山区安置,另一部分是跨省安置。因此,浙江省在1968-1979年的人均安置经费仅为242元左右便很容易解释了。

(三)华东地区知青运动的地域差异性

(1)在贯彻国家安置政策上浙江省尤为突出。

相较于华东地区其他省份在贯彻执行国家对知青安置经费政策问题上的保守,浙江省则按照本省省情对知青下放的安置经费政策了作了一定的变通。按照1962-1965年国家对知青安置政策,“浙江省在1969年对知青单身插场拨付的费用比规定少了170元,相较于国家的400元;在插队落户上比国家规定少30元,相较于国家的160元以及到高寒地区插队、插场的也缩小了补助对象范围”[13](p61)。1973年,对于知青运动而言注定是不平凡的一年,国家对知青下乡的安置经费政策上有了重大的调整。与此同时,浙江省也做出了相应的政策改变。“1973年至1978年间,浙江省在知青下乡生活补助费上少30元,相比于国家规定的200元左右;在建房费上浙江省多20元,相比于国家规定的200元左右;在农具、家具补助费、学习材料费、医疗补助费、其他费用上,浙江省少10元,使用规定更具体,相比于国家规定的85元;在去新建集体制农场方面,浙江省多补助100元,国家规定是480元。”[13](p61)很显然,这两个时期浙江省对知青安置经费标准政策的实施上体现了很大的灵活性,凸显出当局对本地区知青运动的开展有地域性的考量。

(2)动员知青规模上有明显的不同。

根据上文讨论,1968-1979年间,中央对安徽省知青安置经费的预算数与决算数是最多的省份,其次为山东省。与此同时,其动员人数分别达到了68万人左右及46.27余万人左右。再者,福建、山东两省没有安置外省知青,外地知青来源为省内地市的知识青年,在省内便能充分地消化,就地进行“再教育”。因此,中央政府对知青下乡安置费也是因地制宜,从某种程度上来说,安置经费的预算数与决算数跟地方的知青动员规模上呈正相关关系。囿于史料及相关数据的缺失,对安置经费与动员规模关系的实证分析将另文探讨,此不再赘述。

三、安置经费所存在的问题及其影响

在华东地区知青安置经费问题上,既有与国家安置经费层面上的共性,又有其自身的个性。同时,安置经费问题所凸显的地区差异性,对知青的安置与发展起着重大的影响。

(一)安置经费中所存在的问题

安置经费主要用于生活补助、建房、旅运费开支和农具购置等,安置费使用的覆盖面广,从中所显露的问题也就再所难免。吃粮与住房困难是当局首要面临的问题。从安徽省的情况看,“除国家下拨安置经费和提供部分物资供应外,下放知青主要靠自己劳动维持生活。但下放知青靠劳动收入,生活自给的能力很低。1978年10月调查,全省下乡满两年以上的知青共有22.23万人,按每人每年120元生活费的标准计算,能够达到生活自给的7.67万人,仅占34%。阜阳地区知青的生活自己面在20%左右。自给程度较高的芜湖地区也不超过40%。实际上大部分下乡知青的生活费用,仍靠国家、集体和家长支付,加重了社会负担”,具体体现在:“1.下放知青由原籍吃商品粮转为吃农业粮,由社队供应而不减少社队的粮油征购任务,实际上是与农民争口粮。2.国家下拨的知青建房补助标准较低,社队为知青建房要贴钱、贴工、贴料、贴粮、还要帮助维修。”[7](P32-42)“江苏省从1973年到1979年,国家专门拨出了3100万元统筹经费,用于补助1972年前下乡插队且生活和住房有困难的知识青年。1975年至1978年,使用统筹建房补助资金共建房屋35934.5间,590812平方米,得到住房的71869人,占1978年末仍在乡的1966-1972年间下乡插队知识青年总数147830人的48.62%,应建未建住房的还有2929人,占1.98%”[6](P126-145)。

其次是安置经费被贪污、挪用及管理不善等现象层出不穷。为了便于科学地管理安置经费,国家制定了“群众监督、财务公开、民主管理”等措施,要求安置经费要专款专用、独立核算。经费的收支状况要透明,时刻接受知青及贫下中农的审查与监督。与此同时,地方政府也加大了对知青安置经费的管理力度,但普遍收效甚微。“1973年,福建省知青上山下乡办公室、省财政局联合制定《关于1972年以前下乡知识青年建房和生活补助的办法》、《关于城镇知识青年上山下乡安置经费的开支标准》和《关于加强城镇知识青年上山下乡经费使用管理的暂行规定》,以加强对安置经费的管理。据1973年对38个县的清理,发现贪污、挪用经费近35万元”[5](P38-48)。“1974年后,山东省知青办制定了《山东省关于加强城镇知识青年上山下乡经费管理暂行办法(草案)》、《城镇知识青年下乡经费会计核算办法(草案)》和《知识青年小组会计核算办法》等规定,经费使用主要在人民公社和生产队(行政村)一级,由财政助理或行政会计兼管,但缺少监督检查,贪污、挪用和挥霍浪费情况时有发生”[4](P53-69)。由此,可以肯定的是国家在知青安置经费问题上下足了力气,对其也给予了极高的重视,但从以上几个省所反映的具体情况来看,对于知青下乡后实际生活的解决却是有限的,多数情况下所暴露的问题也亟待解决。

(二)对知青群体的安置与发展所产生的影响

安置经费由国家统一调配,各省、市、自治区等财政部门按动员人数、开支情况与实际消费进度,进行逐批拨付。基本原则为:动员地保留一小部分经费,大部分经费归属于安置地区县、社共同使用,不作个人安排,专款专用。同时,对于在同一省、市、自治区内,按照地方经济发展条件,制定不同的补助标准,避免平均主义。因此,华东地区知青的安置经费在经济较为富庶的省份标准较低,在较为贫困省份标准较高,这与当时的国家宏观的经济政策相吻合。但安置经费中所集中凸显的问题也愈发明显,1967至1972年,全国共有747万城镇知识青年上山下乡,国家支出经费达到了17-18亿元左右。巨额的经费开支并没有让知青的安置问题得到妥善解决,经费管理松弛、基层知青管理部门对经费的挪用、贪污、挥霍等现象以及插队知青安置费的普遍偏低,造成知青在下乡后住房、口粮、医疗等问题依旧突出。此类问题的蔓延与滋长,对知青扎根于农村、积极响应党和国家的号召,在思想和情绪上都有不小的冲击,动摇了他们留在农村决心。随着20世纪70年代末大批知青返城,国家对城镇青年的就业与安置问题的思考又重新开启。

四、安置经费问题走向消解

到1978年,全国上山下乡知识青年累计人数达到了1700万人,在乡知青人数在1000万以上。面对如此庞大的群体,国家每年的财政支出在10亿元以上,这在当时是一个不小的数字。问题在于随着在乡知青大规模地被召回城里,知青在农村的时间大大缩短,故此这笔巨额开支又处于无形的浪费状态,如何有效地解决此类的问题,关系到社会的稳定、国家政策的走向。“1979年10月4日,邓小平在中央召开的各省、市、自治区党委第一书记讨论1980年国民经济计划座谈会的讲话中指出:落实政策问题,就业问题,上山下乡知青回城市问题,这些都是社会政治问题,主要还是从经济角度来解决,经济不发展,这些问题永远不能解决”[14](p194-196)。邓小平以非凡的政治视角把这个老大难问题迎刃而解,不得不说是一个创举。在邓小平“用经济手段解决政治问题”思想的指导下,大量知青安置费成了就业经费。与此同时,华东各地也纷纷响应中央的号召,安置经费也开始逐步转型。“山东省从1980年起不再动员城镇知识青年上山下乡,此后这项经费的使用性质有所变化,主要用于安置城镇青年就业举办的各类集体企业的生产周转金拨款、城镇青年就业前的技术培训补助,以及劳动部门组织指导城镇青年就业所需的业务费等,从1982年起改称城镇青年就业经费”[15](p351)。

基于前文讨论,拙文认为,知青安置经费应以1978年作为分水岭,从该运动伊始到20世纪70年代末都属于政策安排,到20世纪80年代初开始转型为经济诉求。

结语

从比较同一省份不同时期知青的安置经费到不同省份各个时期知青的安置经费,华东四省在其安置经费上都呈现出各自的地域特性,这与当时国家政策的调整密不可分。可以肯定的是,1973年的“李庆霖事件”是国家对知青安置经费作出调整的重要转折点。同时,华东四省知青安置经费中,浙江省的情况最为突出,其在落实国家政策上体现了一定的灵活度,在经费的预算数与决算数上,浙江省仅为13012.68万元与13409.41万元;在人均经费上,浙江省为242元,都明显低于同期的其余三省,但动员人数却仅次于安徽省,这可能与各省的具体省情有较大的勾连,值得进一步探讨。

——纪念上山下乡48周年