唉,野生动物无从躲藏

蔡运磊

有人说,人类就是地球的一种寄生物。当人类不知克制地扩张和掠夺的时候,已让全球变暖、物种灭绝、森林消失、水体污染、土壤腐蚀、垃圾围城、雾霾压顶。“为此,地球启动了针对人类的免疫反应,而病毒可能就是大自然的清除手段。”

一场病毒,一次蝗灾,地震或海啸,甚至大火,都足以证明人类在大自然面前的脆弱无力。因此,“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行了报复”。

新冠肺炎疫情的严重性和复杂性,已大大超出了我们的预期。而这一切的开端,目前来看,只是因为蝙蝠扇了下翅膀,在全球刮起了一场又一场疫情龙卷风。纵观人类历史上发生的重大疫情,几乎每一次都跟野生动物有关,我们不得不反思:人类与野生动物到底该怎样共存共生?

有人说,不吃它们就是最好的和谐共处。这话有一定道理。除了蝙蝠,古今中外被禁食的动物实在太多了。只不过,人类习惯于忘记。

吃 鼠

2019年5月7日,两名俄罗斯游客因生食土拨鼠而死于鼠疫。蒙古政府为此对事发地巴彦乌尔吉省,进行了为期6天的检疫隔离管制。

而鼠疫是个“老病”了。人类历史上第一次鼠疫大流行,发生在公元6世纪,源于中东,经埃及传至北非、欧洲,先后夺走近亿条生命。而当时全球总人口不过才两亿多。

第二次鼠疫从14世纪中叶开始,前后300年,使得欧洲大陆丧失了1/3甚至一半的人口。《中国地方病学杂志》披露,青海省祁连县在1860—1949年间,共发生人间鼠疫病例315例,死亡315例;建国后到2004年共发生29例,死亡23例,上述病例皆因剥食喜马拉雅旱獭(即土拨鼠)所致。

SARS暴发时,科学家已在菊头蝠体内检测出了SARS病毒的基因残留,认为菊头蝠可能是SARS病毒的真正元凶。这次导致新型冠状疾病全球大流行的病毒,也和蝙蝠有关。

蝙蝠身上的病毒,怎么会跑到人身上呢?可能很简单的一个逻辑就是:吃—就像生食土拨鼠的那对不幸的俄罗斯夫妇一样。

打 猎

古今中外,吃可谓人类的头等大事。但欲壑难填,在过了温饱阶段后,人们就开始想过神仙般的生活了—“有啥吃啥”还不满足,还想“吃啥有啥”。最著名的“吃货”,莫过于宋代的苏东坡了。

这老先生的“好吃”,在文坛是出了名的,比如春天那么多好东西他不写,偏偏写个“正是河豚欲上时”。我想,大概率是老先生食指大动,想吃河豚了。至于河豚有没有毒、吃了对身体有没有害,老先生只字未提。

一个民族吃什么和不吃什么,往往标志着这个民族的基本种族与文化特征。

土拨鼠曾是鼠疫的宿主

在刀耕火种、食不果腹的远古时期,或在硝烟弥漫、强敌环伺的险恶环境中,人之所以吃野味,更多是外界所迫,实属无奈之举。

比如,陈毅当年写就的《赣南游击词》里,就有“叹缺粮,三月肉不尝。夏吃杨梅冬剥笋,猎取野猪遍山忙。捉蛇二更长”之慨叹。身边缺乏更稳定、更有营养和更安全的肉食,再不吃野味,生存就成大问题了。

对此,北京大学的张弛教授曾深入研究过。张先生在《中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成》中,依据弗兰克(Andre Gunder Frank)的世界體系理论推测:“北方地区仰韶文化晚期(泉护二期)出土的动物以野生为主,家养动物只有猪和狗,比例一般也不到40%,还是以狩猎野生动物为主。”

普通人狩猎野生动物,就是纯粹的打猎、打野味,基本用于自用,与史上记载的帝王“木兰秋狝”完全不同。但如果扒扒典籍,那些因吃野味而产生的历史事件可就不胜枚举了。

《左传·文公元年》载:“冬十月,(商臣)以宫甲围(楚)成王。王请食熊蹯而死。弗听。丁未,王缢。”宣公二年《传》说:“晋灵公不君……宰夫胹熊蹯不熟,杀之。”

“熊蹯”就是熊掌。在这些血淋淋的历史事件中,熊掌作为史剧的道具之一,很好地扮演了穿针引线的作用。因此,后世的孟子在《孟子·告子上》中说,“熊掌,亦我所欲也”,更是让熊掌在中国儒家思想中占据了一席之地。

孔夫子更讲究,耶和华更环保,总的来说,东西方都有共同的饮食文化禁忌。

除了熊肉,古人还喜欢吃两栖类动物。《墨子·公输》记载了墨子的话:“荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋鼍为天下富,宋所谓无雉兔狐狸者也,此尤粱肉之与糟糠也。”于是,血案再次酿就。

《左传·宣公四年》记载:“楚人献鼋于郑灵公。”这个鼋,就是龟鳖科的一属,体重可达100公斤;由于过度捕杀,现已属世界濒危保护动物和中国国家一级重点保护野生动物。

人们除了吃熊掌、吃鼋,还吃老鼠。《战国策·秦策三》记载:“周人谓鼠未腊者朴。”

20世纪70年代和90年代,考古学家在河北满城西汉中山靖王墓和汉景帝阳陵中,出土了王公贵族乃至皇宫食用褐家鼠的证据—大量装在陶罐等容器里的鼠骨。清华大学侯旭东教授、张琦先生为此在其合著的《汉景帝不吃老鼠吗?我们如何看待过去?》一文中认为,这些老鼠是作为食物储藏而放到墓里陪葬的,而不是寄居在墓穴里的老鼠遗骸,或是出于其他原因用来陪葬的。

禁 忌

提起吃文化,有相声演员曾因此调侃,单位得宠、圈儿里走红叫“吃得开”“吃香”,受了损失叫“吃亏”,讨了没趣叫“吃瘪”,年纪轻轻不思进取窝在家里无所事事叫“啃老”,占异性便宜叫“吃豆腐”,甚至在游戏中获得第一名时叫“吃鸡”。

对此,美国瓦萨大学教授刘皓明认为,一个民族吃什么和不吃什么,往往标志着这个民族的基本种族与文化特征。在历史的发展中,这种特征又往往以信仰的形式绝对化,被固定下来。

比如《论语·乡党》里,就有这么一段话:“食不厌精,脍不厌细,食饐而餲,鱼馁而肉败,不食;色恶不食,臭恶不食,失饪不食,不时不食;割不正,不食,不得其酱,不食……不撤姜食,不多食……”孔子絮絮叨叨了这么多,其实就是告诫人们,要养成科学卫生的饮食习惯,不要吃腐败变质的,不要暴饮暴食。

不过孔夫子的言论,跟人类史上形成最早且延续至今的宗教暨民族饮食律法—犹太民族的饮食法(Kosher)颇为相似。其后世施行的细则,来自摩西五书中的第三、四部,即《利未记》和《民数记》。

如耶和华对摩西、亚伦说:“你们晓谕以色列人说:在地上一切走兽中可吃的,乃是这些:凡蹄分两瓣、倒嚼的(即反芻)走兽,你们都可以吃……兔子因为倒嚼、不分蹄,就与你们不洁净……凡在海里、河里,并一切水里游动的活物,无翅无鳞的,你们都当以为可憎……雀鸟中,你们当以为可憎、不可吃的,乃是雕、狗头雕、红头雕、鹞鹰、小鹰与其类;乌鸦与其类……戴鵀与蝙蝠。……鼬鼠、鼫鼠、蜥蜴与其类……这些爬物,都是与你们不洁净的……你们都不可吃,因为是可憎的。”

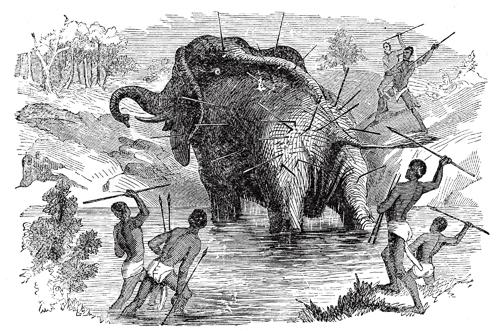

一幅描绘狩猎的插画

圣人总是相通的。孔夫子更讲究,耶和华更环保,总的来说,东西方都有共同的饮食文化禁忌,并非像某些地区的人一样,只要是“四条腿”的,除了凳子,一切都可以吃。

可以说,希伯来人在几千年前就建立了健康饮食的标准与体系,那么,既然是“好东西”,为何到了更文明更完善的现代社会,却有日渐失序乃至溃散的征兆呢?!也许,这一切只能用林语堂先生的逻辑才能解释了:“在戒备森严、严禁烟火的炸药库房里,如果我能够坐在炸药箱上吸口烟卷,那我可就是很有面子的人了。”

这种宁要面子不要命的吃法,确实让人类在不知不觉中,感染了致命的病毒或细菌。例如蝙蝠携带多种病毒,光冠状病毒就有数百种;野生蛇携带多种体内寄生虫,人类若感染可致腹膜炎、败血症、心包炎、虹膜炎等病症,严重者会损害多个脏器甚至危及性命。

尽管蝙蝠长期发着40度高烧,以一己之力封印了病毒千年,昼伏夜出,努力扮演一个孤独的潘多拉盒子,但人类一吃,万魔出洞,潘多拉魔盒就此砰然打开。

目前来看,人类如果想做点什么来与野生动物、自然环境和谐共处的话,那么最可行的方式就是先管住自己的嘴巴—不吃就是一种不打扰。毕竟,自然界太过复杂,其关系盘根错节,相互交织,不分青红皂白地贸然去吃,恐将像贾雨村那样,非但救不了英莲,还会惹火烧身、自身难保。