从全球治理视角看中国防控新型冠状病毒肺炎疫情

李三虎

“直面新型冠状病毒肺炎:重大疫情防控的跨学科研究”专刊

从全球治理视角看中国防控新型冠状病毒肺炎疫情

李三虎

(中共广州市委党校 市情研究中心,广州 510070)

2019年末出现并迅速爆发蔓延的新冠肺炎疫情,是继2003年SARS之后发生在中国的又一件全球公共卫生重大突发事件。有西方学者曾经批评中国对SARS的应对方法限于威斯特伐利亚体系的“主权操作”是失败的,并为SARS之后的全球公共卫生治理设想了一种超越国家主权的后威斯特伐利亚体系。对目前中国抗击新冠肺炎疫情实践的考察,与美国控制H1N1疫情采取的非国家组织的疫苗供应方法比较,可以看出,面对重大突发公共卫生事件,只有启动国家一级响应,调动一切资源,才能有效遏制疫情全球扩大。所谓后威斯特伐利亚公共卫生体系,对有效遏制疫情全球扩散是根本不能胜任的。中国在这次疫情防控中采取的信息全球共享和国际合作、临床管理创新实践和打破病毒传播链的公共卫生策略,必将刷新中国在全球公共卫生治理中的主权国家形象,并将载入世界公共卫生和国际关系史册。

新冠肺炎;威斯特伐利亚体系;全球公共卫生治理

引言

2019年12月以来,中国湖北省武汉市发现新型病毒性肺炎病例,随后疫情迅速爆发蔓延。世界卫生组织(WHO)于2020年1月12日将其暂命名为“2019-nCoV”(2019-noval Corovirus),2月11日正式命名为“COVID-19”(Corovirus Desease-2019)(本文为方便起见,使用中文“新冠肺炎”这个简称)。1月30日,WHO总干事谭德塞(Dr T. A. Ghebreyesus)宣布,在中国出现的“一种前所未知的病原体已经升级为史无前例的全球爆发”,成为了引发“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”,呼吁“各国和国际公共卫生合作伙伴共同努力,尽快控制全球传播”[1]。新冠肺炎传播被列为全球卫生突发事件,这是一种国际政治判断,意味着中国抗击新冠肺炎必然具有全球公共卫生治理意义。

历史上,黑死病、流感、瘟疫、艾滋病、SARS等,都曾是全球公共卫生灾难。自17世纪“威斯特伐利亚和约”(the Peace of Westphalia)达成以来,全球流行病控制基本上是以国家主权和不干涉为指导原则。以菲德勒(David Fidler)为代表的西方学者一直质疑这种体系,并基于中国2003年SARS疫情爆发的全球公共卫生治理经验,提出一种允许非国家主权因素发挥作用的“后威斯特伐利亚公共卫生”(post-Westphalian public health)体系。SARS是一种冠状病毒,冠状病毒是一个病毒大家族,“COVID-19”病毒也是一种冠状病毒。对SARS疫情治理,菲德勒认为中国“遵从威斯特伐利亚公共卫生模式”的“主权操作”是不足的,强调“中国屈从于全球公共卫生的‘新世界秩序’动态表明,SARS是第一个后威斯特伐利亚病原体,它将为国际关系中的流行病控制迎来一个比以往任何治理创新更加激进的治理战略时代”[2]130-131。我们并不否定非国家主权因素的作用发挥,但不能由此否定中国国家在SARS病毒成功治理中所起的决定性作用。正如薛晓芃等学者认为,后威斯特伐利亚公共卫生体系观点“高估了非政府组织的默契和能力,也低估了威斯特伐利亚支柱的坚固程度”[3]220。

时隔17年之后,又一种新的冠状病毒肆虐,它“对世界经济的冲击甚至比SARS还严重”[4]。那么,从全球治理角度来看,新冠肺炎疫情治理究竟是一种威斯特伐利亚和约遵从,还是一种后威斯特伐利亚体系能动展示?全球新冠肺炎治理,中国是主战场,这场阻击战还在进行中,回答这个问题也许为时尚早。本文着眼于治理绩效要求、透明度和防控体制,评述威斯特伐利亚和约的国家角色与后威斯特伐利亚体系的非国家角色之间的实际地位及其关系,由此来讨论中国的新冠病毒抗击所蕴含的全球公共卫生治理意义。

1 威斯特伐利亚体系与全球公共卫生治理变迁

在国际关系意义上,应对传染病全球扩散的公共卫生理念历史,一般会追溯到1648年标志现代国际政治体系诞生的威斯特伐利亚和约签订上。该和约包含了此后处理国际事务的核心原则,由此形成的威斯特伐利亚体系就是无政府条件下具有独立主权的各国关系和互动机制。所谓“无政府条件”并不意味着政治混乱和无序,只是说构成该体系的独立单位——民族-国家,并不拥有共同的最高权威。威斯特伐利亚体系不拒绝全球治理,而是为无政府关系治理提供两个指导原则:一是国家主权原则,它确定了各国政治权威操作边界并受国际关系约束;二是不干涉原则,它要求一国不干涉他国内部事务。《联合国宪章》(1945年)是联合国强调所有成员国主权平等的国际政治规范,反映的正是这两个原则要求。主权平等和不干涉原则连同国际法表明,威斯特伐利亚治理仅限于国家管理和国际合作机制。

尽管病原体跨界传播从人类文明诞生就开始存在,但只有经过威斯特伐利亚体系确立国家边界的主权原则后,才成为一个国际政治问题。19世纪中叶前,世界各国只是把传染病威胁作为国民问题加以处理,并不存在与他国的系统合作。后来,欧洲各国引入海关检疫、隔离等措施。这类实践意味着传染病引发了贸易和旅行涉及的国际关系问题,衍生出了要求船运、旅行者提供无传染病(如鼠疫、霍乱和黄热病等)的健康证明实践。当时由于缺乏国际法或外交管理,威斯特伐利亚公共卫生治理只是一种严格的主权自由裁量。从1851年开始,为了应对霍乱病传播,按照威斯特伐利亚和约原则,欧洲强国通过协商形成了各种针对传染病扩散的外交惯例和国际法。直到1951年,联合国的WHO吸收以往100年形成的各种公共卫生治理惯例和国际法,制定和发布了《国际卫生条例》。该条例的目标,是以对世界交通的最小干预确保最大程度的安全,防止传染病的国际传播。这对各成员国有两条要求:一是将符合该条例的疾病爆发通知WHO,目的是向各成员国通告疾病流行情况和防护措施,让各国在同疫情国交往时采取理性决策;二是各成员国在港口、机场保持一定公共卫生能力,确保世界交通不成为病菌或病毒的传播通道。前者要求疫情信息的公开或透明,后者则通过规范贸易和旅行限制,最大限度地减少对世界交通的干扰。这些要求尊重不干涉原则,不涉及各国公共卫生的主权操作。

《国际卫生条例》代表着威斯特伐利亚公共卫生治理的经典体制,但它的治理范围是相当有限的。1980年代,该条例删掉了天花,只保留了霍乱、鼠疫和黄热病,而当时最为严重的艾滋病至今也未能进入榜单。另外,各成员国经常违反规定,不报告疫情爆发情况,有的国家对疫情国采取过度的贸易、旅行限制。这样,WHO开始从水平战略转向垂直战略,参与传染病发源地的公共卫生治理。例如,SARS疫情爆发后,WHO亚太办公室为各国政府政策规划提供建议;SARS过后,又帮助中国完善突发公共卫生应急体系。2005年《国际卫生条例》修订出现一项重要改革,就是当有个别重大公共卫生事件符合以下两个情况时,就可被宣布有效期3个月的PHEIC:一是该事件因为疾病传播,对其他国家构成公共卫生风险;二是该事件因为发展到非常严重程度或向异常的、预料外的方向发展,需要国际社会携手合作加以解决。确定PHEIC后,WHO发布临时建议,包括各国对人员、物品及交通工具应该采取的防控措施,协调全球人力和物力资源,必要时给予PHEIC地区指导与帮助。要指出的是,PHEIC公告不能授权国际社会针对疫情发生国进行任何强制性干预,给出的指南或建议即使涉及旅游和贸易限制也不是强制的,这与威斯特伐利亚体系保持着一致性。

面对艾滋病毒、SARS等这类新兴传染病的挑战,人们开始思考不同于威斯特伐利亚治理的思路。后威斯特伐利亚公共卫生体系就是这样的思考,它包含两个主要概念——超越国家中心主义的“全球卫生治理”(Global Health Governance,GHG)和超越国家利益的“全球公共卫生产品”(Global Public Goods for Health,GPGH)[2]50-60。GHG是一种新的政治过程,强调跨国公司、非政府组织等非国家角色,如结核病和疟疾全球基金组织(其董事会包含非政府组织代表)在应对艾滋病过程中就起到了重要的作用。GPGH是一种新的政策目标,它作为公共产品或服务可以通行于所有国家,如制药企业开发的用于疟疾和结核病治疗的新型抗菌药物,就是这样的全球公共卫生产品。WHO工作的激进改革,特别是PHEIC公告、接受非政府组织信息等,都将激励非国家角色的GHG和GPGH实践。菲德勒之所以把SARS看作“后威斯特伐利亚第一个病原体”,强调威斯特伐利亚公共卫生体系转型,就在于他力图展望一种SARS之后全球公共卫生治理的“新世界秩序”——GHG和GPGH实践。

2 新冠肺炎传播特征、全球扩散和信息透明度

对于公共卫生治理,无论是威斯特伐利亚体系,还是后威斯特伐利亚体系设想,均基于对病原体的跨界扩散。菲德勒的后威斯特伐利亚公共卫生体系设想,主要源于艾滋病治理实践。但是,就病原体跨界扩散来说,SARS、新冠病毒与艾滋病毒是完全不同的。艾滋病主要通过性接触、血液和母婴三种途径传播,它虽然与同性恋、吸毒等一起引发各种全球问题,但其扩散频度相对较低。新冠病毒是通过呼吸道飞沫和接触传播的①还有说气溶胶、粪-口等传播途径(科学家已经从粪便中检测出了新冠病毒),尚待进一步明确。可以明确的是,现有病例多数都可以追踪到与确诊的病例有过近距离密切接触的情况。,其扩散频度要比历史上的天花、艾滋病毒甚至SARS高得多,会在短时间内通过贸易和旅游迅速传播开来。

继SARS之后,新冠肺炎疫情再次受到国际社会关注。2019年12月31日,中国向WHO中国办公室报告,湖北省武汉市发现未知病原肺炎病例。2020年1月20日,中国工程院院士钟南山接受媒体采访,宣布“新冠肺炎肯定存在人传人”。WHO正是从这一天开始,向各国公告有关国家或地区疫情(参见表1)。自武汉1月23日开始封城到2月6日这14天②按照有关专家意见,新冠肺炎肺炎感染有14天的潜伏期。据此,这次新冠肺炎疫情需要经历两个重要时期:一是从1月23日到2月6日,自武汉封城后14天,春节期间大量人员返乡和出外旅游,疫情会达到高峰期;二是从2月7 日到20日,大量外地工作人员返回工作地和旅客回流,疫情进入第二次高峰期。,中国正值春节放假和旅游旺季,确诊病例不断增加。国内确诊病例从571例增加到28060例,疫情从湖北武汉扩散到全国几乎所有省区市(包括香港、澳门和台湾);其他国家地区从7例增加到217例,疫情从亚洲(东南亚和北亚为主)扩散到欧洲、美洲、大洋洲。尽管从2月3日开始新增病例有所下降,但确诊病例绝对数仍然在增加。2月7日,第二个14天开始,随着外地工作人员返回工作地点,新增病例又有所增加。从2月7日到15日,国内确诊病例已从31211例增加到66576例。日本“钻石公主”号国际邮轮2月6日发现疫情,国外确诊病例迅速增加,到15日已从217例上升到626例,其中有中国旅游经历的70例,可见人传人还是非常严重的。

表1 全球COVID-19积累病例数量统计(2019年12月31日~2020年2月15日)

*国际邮轮系日本“钻石公主”号邮轮。

数据来源:WHO.Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports [EB/OL]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ situation-reports/, 2020-02-11.

无论是流行病学家和公共卫生专家,还是政府官员和公众,都会关心一个非常重要的问题:新冠病毒从何而来?从2019年11月发现首批感染者到2020年1月7日正式从相关病例中分离出一种新的冠状病毒,这段时间人们的关注点集中到武汉华南海鲜市场疫源地上。研究发现许多病患者都与该市场接触过,这意味着新冠病毒是一种动物传动物、动物传人的新病原体,结果是该市场很快被封闭和清洁。但是,更为重要的问题是,是否会产生人传人的疫情扩大或跨界传播。其实,在1月20日前,至少有两种渠道透漏出可能存在人传人的信息。一条渠道是,被称为“传谣八君子”的李文亮等人①武汉8位医生分属“武汉大学临床04级群”、“协和红会神内”、“肿瘤中心”三个微信群,这些都是医学交流群。他们依据一份诊断书讨论新冠病毒疫情,最先发出了防范疫情的担忧和警示。但他们都曾被武汉警方当作“传谣者”约谈,特别是李文亮医生还签了训诫书。也恰恰是这位签了训诫书的李文亮医生因接触新冠病例而感染,由于病情恶化于2月7日不幸去世。,最早于2019年12月底通过微信群提醒亲戚朋友要注意类似SARS的肺炎感染,这一消息不胫而走。另一渠道是,黄朝林等人发现2020年1月2日前武汉金银潭医院41名新冠病毒感染者只有27名有过华南海鲜市场暴露史[5],中国科学院院士高福新冠病毒研究团队更是发现2019年12月中旬就开始出现与华南海鲜市场不相关的许多病例[6],这些都表明了人传人的扩散情形。这两条渠道信息,按照菲德勒的后威斯特伐利亚卫生体系设想,都属于非政府信息源,但它们并未成为地方政府做出正确决策的重要依据。2019年12月31日,武汉市卫健委通报:近期发现的27例肺炎病例多与华南海鲜城有关联,到目前为止未发现明显的人传人现象,未发现医务人员感染。就威斯特伐利亚体系来说,这里涉及信息透明度问题。如果说李文亮医生的疫情信息透漏是限于社会稳定而被警方训诫的话,那么高福院士作为中国疾控中心主任调查的疫情信息,则被淹没在了抽象的学术论文中。在这种意义上讲,非政府疫情信息只要不能上升为权威决策或进入威斯特伐利亚公共卫生体系,就很难起到疫情预警、决策和防控作用。

3 世界各国不同反应与新冠肺炎治理绩效要求

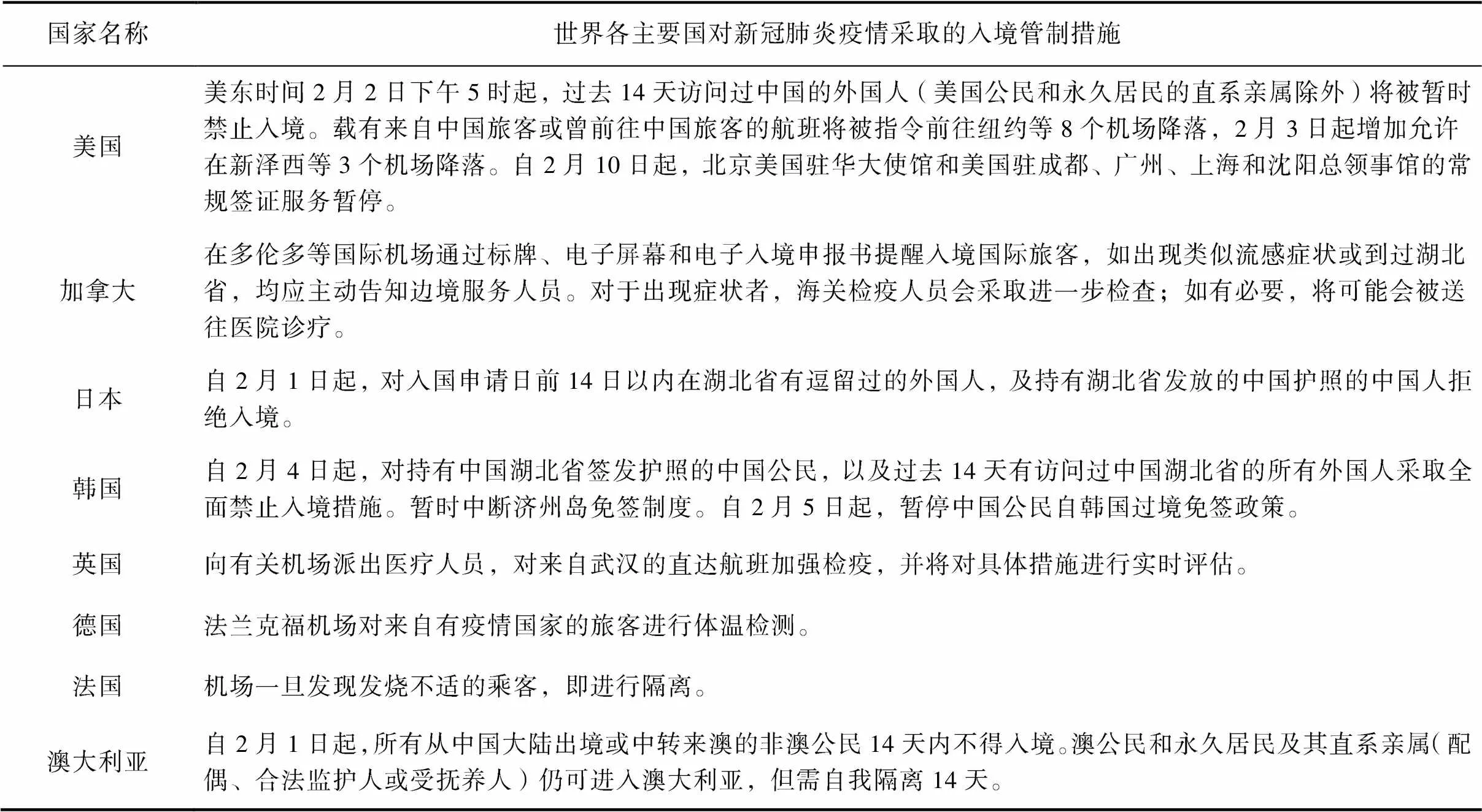

新冠肺炎既有着快速的人际传播和较高的跨界传播频度,又有着相当的致死率。据WHO数据,到2003年7月31日,中国内地SARS死亡人数349例,香港300例,台湾180例,加拿大41例,新加坡33例,越南5例,总共908例。2020年1月20日武汉已有6名新冠肺炎死亡病例,2月15日中国各省区(包括港澳台)增加到1524例(湖北达到1457例)和国外2例,这个数据已比SARS死亡病例多了618例。新冠肺炎的爆发和蔓延,在全球引起了巨大恐慌。特别是当WHO于1月30日将中国列入PHEIC后,国际社会迅速采取入境管制措施(参见表2)。这里不仅有公共卫生能力较弱的欠发达国家采取了严格入境管制措施,也有如美国这样的发达国家对中国游客发出了限令甚至禁令。

表2 世界主要国家就防控新冠肺炎疫情采取的入境管制措施

续表

注释:为防控新冠肺炎疫情,总共有128个国家或地区采取入境管制措施。对这种信息通告,国家移民管理局自1月30日开始公示,每日都有更新。本表据2月11日通告,仅列出有关主要国家情况。

数据来源:国家移民管理局. 近期有关国家入境管制措施提醒(2020.2.11)[EB/OL]. https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1242358/ content.html, 2020-02-12.

世界各国为防控新冠肺炎扩散采取相应入境限制,是符合威斯特伐利亚体系主权原则的,但却引起了相应国家的恐慌。特别是一些发达国家发起的撤侨行动,更是引发全球惶恐。2月1日, 当日本从武汉撤侨的飞机上出现新冠肺炎感染者时,负责撤侨的日本官员自认为撤侨防疫不当给国民造成灾难而引咎自尽。2月11日,英国撤侨引发英国人恐慌,飞机降落后直接被送隔离,当地居民将超市洗手液等用品抢购一空。这种恐惧一旦走向极端,就会引发某种政治上恶毒的抹黑中国和种族上排外的攻击中国。当许多国家切断与中国的航班往来时,来自中国的人、商品均遭到特殊对待。韩国一家餐厅打出“中国人禁止进入”的提示,越南一家美甲店上赫然写着“由于病毒的原因不接受中国游客”。新冠病毒原本是“无政治”、“无身份”、“无通行证”、“无护照”的病原体,澳大利亚《先驱太阳报》(1月29日)以“中国病毒”的名称为它贴上了国家标签,台独者更是以“武汉病毒”为它贴上了地理标签。特别是在政治上力图恶搞中国的国家地区,针对中国新冠肺炎肺炎疫情,故意制造恐慌。美国商务部长罗斯公开表示,中国爆发的肺炎疫情,会让全球企业评估在中国的供应链风险,从中国撤离,有利于制造业回流美国,这“对美国是好事”;美国白宫高级经济顾问纳瓦罗表示,哪怕中国爆发严重肺炎疫情,美国也不会免除对中国加征的关税。2月3日,《华尔街日报》专栏作家米德以“中国是真正的亚洲病夫”撰文,有意借中国人被称为“东亚病夫”的积贫积弱历史来挑衅和刺痛中国人,认为中国“金融市场要比其野味市场糟糕得多”、“中国经济在这次严重的肺炎疫情面前表现得非常脆弱,经济崩溃的迹象正在发生”[7]。正如2003年SARS爆发时一样,美国媒体宣扬的还是那种老调重弹的“中国经济崩溃论”。美国政府连同其号称非政府组织的媒体,实际上是违背《国际卫生条例》尽量减少世界交通干扰要求的,通过制造恐慌,在全球挑起国际贸易和旅行限制,以打击中国经济发展。

中国是世界第二大经济体,目前处在全球供应链最核心位置,实现中华民族伟大复兴可期。美国已经把中国当成最大威胁,这意味着美国将通过其全球舆论机器形成对中国经济的全球封锁,“一带一路”倡议难以推进,民族复兴也会面临巨大困难。中国若不能快速有效控制这次疫情,全球的供应链就会出现震荡,全球跨国公司会考虑重组自己的供应链,到时工作岗位就是不回流美国,也会部分转移到其他国家。从GDP构成来看,消费占70%,加上城市化进程、机械化和智能化等因素带来的人均生产率提升,消费促进增长有着很大的提升空间。如果因为这次疫情,中国在全球供应链上的核心地位一旦出现战略性破坏,中国经济发展将会受到重创。

全球恐慌和中国面临的巨大挑战,关键的问题是“疫情”防控。疫情与病情不同,病情在治,疫情在控。“病”是个体的,“疫”是群体的。新冠病毒的根本问题,在于它超越了病人治疗。新冠病毒治理必须是一项系统工程,临床治疗主要是要控制传染源,治病要兼顾避免传播。对于新冠病毒疫情,德国流行病学专家克劳泽(Gérard Krause)预测了三种情形[8]:一是最糟糕的情形,如果没有能力检测出感染者且防控措施不力,目前世界上60%~80%的人口会被感染,那会如同1957年全世界超过100万人死于新H2N2流感病毒那样,发生全球大流行;二是中等的情形,目前全世界通过严格的隔离规定和治疗加以控制,如果这些措施奏效,那么就如同2003年SARS疫情那样,经历两个14天的潜伏期,疫情不再传播,慢慢消失;三是普通的情形,如果未能把疫情隔离在单一地区,被感染人在未知情况下离开,感染其他人,长期在人群中传播,偶尔出现小规模或大规模季节性爆发,那么这一定是一场灾难,而这可能是最现实的情形。就第三种情形而言,治疗疫苗就显得尤为重要。发达国家希望研发新的疫苗,但这需要很长时间。就目前情况来说,争取第二种情形是整个公共卫生治理绩效要求所在,我们不能如菲德勒在后威斯特伐利亚公共卫生体系倡导的GHG和GHGH实践那样,坐等非国家组织拿出疫苗提供治疗服务。没有其他的选择,中国只能诉诸国家力量,取得对这次新冠病毒疫情的速胜和完胜,由此来提升国家在全球的权威和信誉,重塑世界各国对中国的信心。

4 中国新冠肺炎治理的国家体制以及主权担当

对于重大突发事件,中国作为一党制国家,为了达到相应公共治理目标,向来是坚持全国一盘棋,统一部署,调动国家所有资源,在短时间内集中力量办大事。2008年汶川地震时,中国人民解放军当天就到达灾区。这是由中国国家政权性质和国家治理体系决定的。中国2003年SARS疫情爆发,是一场人类社会的灾难。中国坚持平等互利和合作共赢,主动采取远高于WHO要求的防控措施,阻止了疫情向其他国家的蔓延。从2020年1月23日开始,中国各省区市相继启动突发公共卫生事件一级响应①根据突发公共卫生事件的性质、危害程度和涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(I级)、重大(II级)、较大(III级)和一般(IV级)四级。按照我国2006年实施的《国家突发公共卫生事件应急预案》规定,所谓一级响应,是当发生特别重大突发公共卫生事件时,省指挥部根据国务院的决策部署和统一指挥,组织协调本行政区域内应急处置工作。,集中全部精力,打一场大规模的全民战、总体战和阻击战。中国新冠病毒治理的国家体制和主权担当,可以从社区隔离、湖北武汉保卫战和全球协作三个方面体现出来。

对如新冠肺炎疫情这样的重大突发公共卫生事件而言,任何一个公民都不能消极地等待被感染和被治疗,而是要在国家公共卫生机构指导下,限定于社区加以隔离,戴口罩、洗手、通风、消毒和不聚会等。一个最为重要的国家体制因素是,对接武汉封城,先是1月23日浙江、广东和湖南,后是1月24日湖北、安徽、天津、北京和上海,以及此后其他省区市,相继启动重大突发公共卫生事件一级响应,积极采取体温检测、隔离、收治病人等防控措施。1月24日,国务院成立的由国家卫建委牵头的“应对新型冠状病毒感染疫情联防联控工作机制”公布了《关于严格预防通过交通工具传播新型冠状病毒感染的肺炎的通知》,要求各省区市政府协调卫生健康、公安、交通运输、民航、铁路等部门,严格落实新冠病毒防控措施,协助寻找需要追踪的肺炎病例、疑似病例和密切接触者。在这种自上而下的国家体制下,封城、封院、封楼和封村等,在全国即刻形成了一种自下而上的公民隔离自觉。在春节期间的大规模人口移动中,这种由举国体制决定的社区隔离,在遏制疫情恶化中发挥了积极的重要作用。

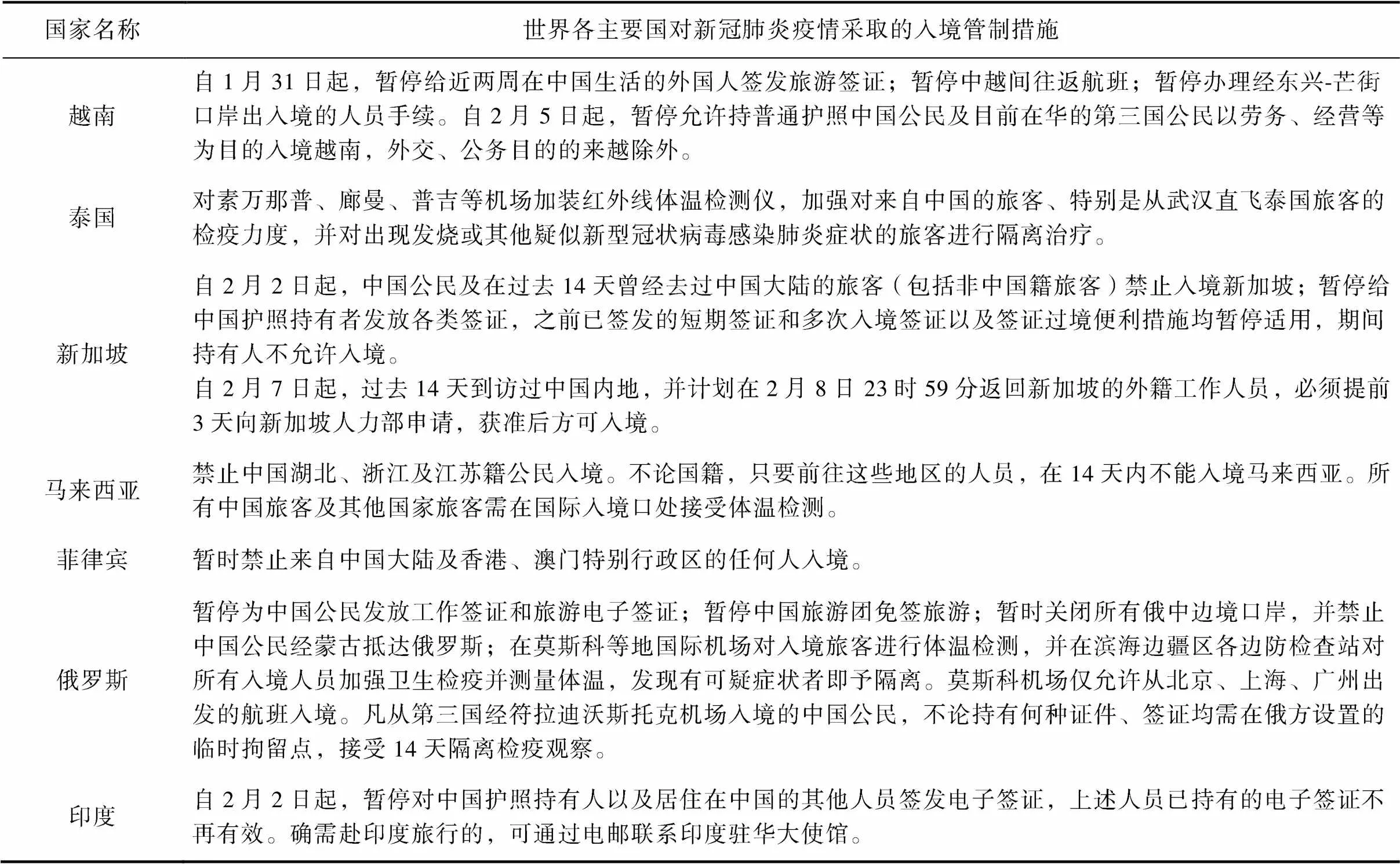

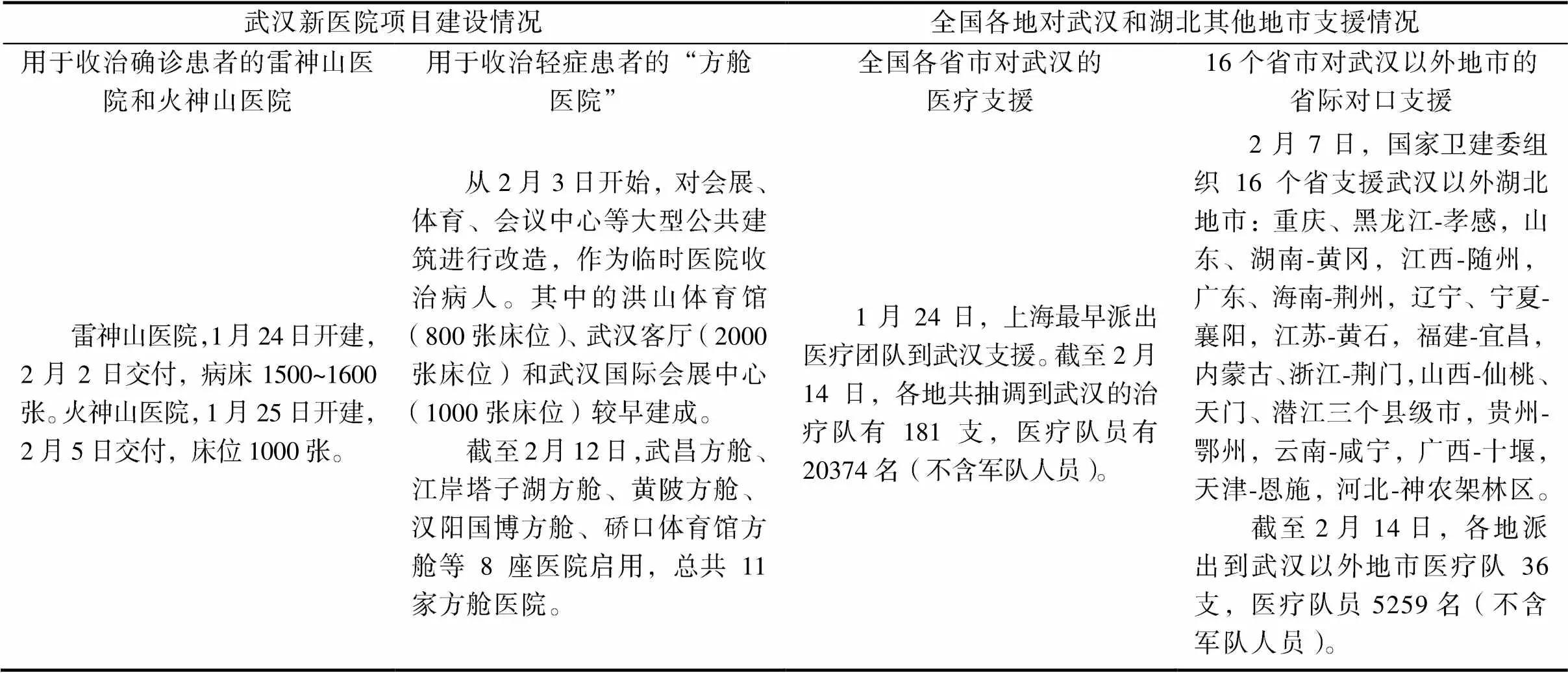

湖北武汉是主战场,中国国家体制更加表现为武汉和湖北保卫战上。这表现为武汉新型医院建设和各省区市对口支援方面(参见表3)。疫情爆发后,武汉产生了巨量的疑似病例和大量的确诊病例,要做到应收尽收、应治尽治,仅仅依靠武汉的金银潭医院、协和医院等40余家医疗机构(这些医院主要用来收治重症和危重症患者)是远远不够的,必须要诉诸新的医院基础设施建设和接受外部援助。为有效控制SARS疫情,北京曾经只用7天时间就建成了小汤山医院。时任北京代市长的王岐山当时曾说,“小汤山工程是我们打好收治非典病人关键一役的一个环节”,要抢时间从速建设必须要“做到每一个空隙都能插上的紧密协调”[9]4。这就是中国速度的体制机制原因所在。在短短两个月内,该医院收治了全球SARS病例的1/10、中国病例的1/7,在防控SARS疫情中发挥重要作用,形成了无门诊只收治的“小汤山模式”。今天充分借鉴这一模式,武汉以同样的制度优势,仅仅用了10天左右时间,建成了标准更高、设备更齐的火神山医院和雷神山医院①除湖北武汉,还有河南、湖南、福建等,总共4省6市,也建了“小汤山模式”的医院。。在武汉部署对既有公共建筑进行改造建成的“方舱医院”,可以说是这次防控疫情实现的重要公共卫生体制创新,而这种创新恰恰是中国国家体制的优势所在。新医院建设的目的是大规模收治重症或轻症患者,同时起到隔离功能,做到防疫与治疗兼顾。与此同时,全国各地医疗资源被调动起来,特别是各省市和军队组织派出的医护团队,不断流入湖北武汉和湖北其他城市。这次全国医疗力量的调度规模和速度,远超2008年汶川特大地震医疗救援,为打赢武汉和湖北主战场的保卫战集中了最大优势兵力。

表3 武汉新医院建设与全国各地支援武汉和湖北其他地市情况

为了严格的社区隔离和集中力量打好湖北武汉保卫战,中国采取的大规模防控行动和措施,阻止了疫情向其他省市和其他国家传播。这实际上是中国对全球公共卫生安全的主权担当。WHO总干事谭德塞不止一次赞赏中国为世界防疫提供了“窗口期”,但欧洲新闻台记者却把这种赞扬看作是“中国要赞扬”、“中国要面子”。谭德塞于2月12日反驳说,“中国的病例超过4万,但中国之外的病例只有400多个、死亡1例”,这是“全部的事实”,承认这个事实就意味着“中国扎扎实实的做法应该得到称赞”,这不是“取悦”中国,而是鼓励中国“继续坚持正确的政策”并“带动其他国家借鉴、学习这种做法”[10]。事实上,除了类似武汉“封城”这样的壮举之外,中国以创纪录的速度分离病毒和基因测序并同WHO分享,这必然有助于其他国家研发病毒测试工具甚至研发疫苗,也意味着中国在帮助其他国家进行防疫。中国和德国两国卫生部门密切合作,快速识别、隔离德国境内新冠病毒感染病例,中国透明负责的行动和举措使德国立即采取行动阻止病毒进一步扩散,显示出中国的国家主权担当。中国采取有效的公共卫生政策,中国政府和医院制定可行的指导原则,这就是WHO的全球防疫信心所在。

5 威斯特伐利亚体系还是后威斯特伐利亚体系

从中国对新冠病毒疫情的应对中,我们看到的是与当年应对SARS相承接的主权国家努力,中国仍是秉承着威斯特伐利亚体系的主权和不干涉原则,密切配合WHO为全球抗击新冠病毒作出贡献,而不是菲德勒为SARS之后全球公共卫生治理设想的后威斯特伐利亚“新世界秩序”。除了艾滋病治理的GHG和GPGH实践外,美国H1N1爆发也许更能展示这个“新世界秩序”的可怜的全球公共卫生治理成效。

2009年,全球面临着世界金融危机和美国甲型H1N1流感两大事件。据WHO估算,墨西哥最早发现并蔓延到美国各州的H1N1疫情波及214个国家地区,确诊死亡18449例[11]。这个数据是最低的估算。据美国疾病防控中心(CDC)估算,全球死亡人数大约为28.45万人(相关呼吸道疾病导致死亡病例约20.12万和相关心血管疾病导致的死亡病例约8.33万)(这还不包括医疗水平低且缺乏统计数据的非洲、东南亚国家地区),这相当于实验室确诊病例数的2倍多[12]651。截至2010年3月31日,即使中国,H1N1确诊病例也达12.7万多,死亡达到800例。

美国H1N1疫情于2009年3月15日爆发,3月18日发现病毒,到4月25日WHO宣布为PHEIC,整整拖延38天,比中国新冠病毒发现10天后的PHEIC公告延时将近1个月。这个延时,绝不是因为美国病毒检测技术落后,而是因为美国当时声称自己是不受H1N1影响的“例外”[13]332。事实上,时任美国总统的奥巴马,直到10月24日才启动“国家卫生紧急状态”响应。这已经是6个月后的事情了,当时H1N1疫情早已从全美扩及全世界214个国家地区。这种延时若不是基于威斯特伐利亚体系的全民努力,那就是等待菲德勒倡导的后威斯特伐利亚体系——GHG和GPGH机制发挥作用。SARS之后,美国针对埃博拉、SARS、流感、瘟疫等疫情,设计了“全球健康项目”(Global Health Programme,GHP)。这个项目又能起到多大作用呢?就在奥巴马宣布全国紧急状态前一天,H1N1病毒疫情已经扩大到46个州,导致20000多住院病例,死亡2400例。对于这么大的疫情,美国不是通过隔离等手段加以控制,而是完全寄希望于H1N1疫苗治疗。这种疫苗要经过研发、临床安全试验、生产和分配,它的作用发挥根本无法赶上疫情扩散的速度。正如美国参议员康宁(John Cornyn)当时批评说:“奥巴马政府一再承诺,有足够的联邦疫苗满足每个想接种疫苗的美国人的需求。不幸的是,这个承诺与当前的现实太遥远了,H1N1疫苗的全国供应是非常有限的。例如,我的家乡得克萨斯州本月初曾预期会收到340万剂疫苗,但迄今为止尚未达到100剂。德州总共2400万人,即使拿到340万剂疫苗,也不足以抗击H1N1病毒。联邦政府有限的疫苗供应,使德州只能将疫苗用于孕妇和儿童。这还不说,那些已经等待疫苗开发数月的高风险人群,要在碰巧有疫苗的地方排队数个小时。”[14]可以说,美国公共卫生部的H1N1病毒疫情防控,除每周疫苗数量的供应和分配外,再无其他行动和措施,这正是任其扩散到全世界的体制原因所在。那个被称为是标志增强美国预防、发现和应对疫情能力的GHP计划,面对重大疫情自顾不暇,更不要说服务全球公共卫生治理了。

从H1N1疫情防控中,我们看到,美国的办法是政府承担较少的责任,更大的代价由美国社会和世界各国政府和民众承担。当时正处于世界金融危机中,美国要在疫情没有扩散的情况下宣布国家进入紧急状态,是选择了政府承担责任最少和资源投入最小的后威斯特伐利亚手段,也即“美国利益优先”而非全球人类生命健康安全优先的选择。我们不能排斥类似美国提供H1N1疫苗这样的公共卫生治理实践机制,更不能责怪制药商不能完成疫苗供应任务,但当重大突发公共卫生事件发生时,完全依靠非国家角色的GHG和GPGH实践是不足的。在SARS之后,菲德勒批评中国限于威斯特伐利亚框架的应对方法,以“社会稳定”“严重忽视了其他国家和非国家角色,如跨国公司和非政府组织的关切”,特别是“未能把握GPGH的重要意义”[2]126-127。可是,面对今天肆虐的新冠病毒疫情,美国GHP计划能够为中国提供什么样的GHG和GPGH服务呢?所谓后威斯特伐利亚体系涉及的非国家角色根本无法取代“国家的决策”,即使发挥作用也需要置于国家“行动”和“规则”中才能得到协调和取得实效[3]219。

6 结论

结合新冠肺炎疫情考察威斯特伐利亚公共卫生体系之争表明,病毒感染无边界,国家主权有边界。这是一个国际政治现实,这一现实无法超越。重大突发公共卫生事件爆发,非国家角色的迟缓行动无法胜任遏制疫情扩大的大规模行动任务,只有诉诸国家体制和主权担当,并进行互利共赢的全球合作行动,才能发挥有效作用。疫情就是命令,防控就是责任。中国公共卫生体系的确还有待改善,但这不在于整个体系让位给非国家角色,而在于通过规范化、制度化和法治化途径,强化治理主体的担当和责任。从当前中国新冠肺炎疫情抗击实践,我们力图提出一种公共卫生治理的工作责任制模式,涉及治理绩效要求、透明度和防控体制三个因素。

所谓公共卫生治理绩效要求,是在应对重大突发疫情中采用防控目标驱动的方法,疾病监测、研制疫苗、临床治疗等必须要服从这个目标。这种要求从国家防疫目标和相关法律规定政策以及应该满足的公共利益处获得,把公共卫生健康视为国家安全的决定因素。无论是疫情监测的科学家和公共卫生专家,还是一线的医生和护理人员,都要在这种要求下工作。按照这种绩效要求,政府决策和公众行动,均需要有关疫情的信息透明。病毒没有通行证,透明度非常重要。中央与地方政府之间要采用双向沟通渠道和统一战略,不能在任何层次上阻止信息畅通。

对公共卫生治理的绩效要求,本身并不能确保目标不发生偏离,政府也无法保证自身在透明度上完全阻止谣言和恐慌传播。必须把绩效要求和透明度置于统一的防控体制下加以运行。所谓防控体制是由一系列相关的公共卫生规则组成的,包括规范防疫的法律规定以及对治理绩效有显著影响的包括问责追责在内的其他体制机制。尽早明确防控体制对遏制疫情扩散具有重要意义,这有助于政府对疫情风险进行评估并做出决策和部署。参与疫情防控的包含各种国家角色和非国家角色,要突出主权国家和政府主导的、包含非国家角色在内的“权威空间”[15]37。确立这种“权威空间”,在国内就是为公众的关切定下基调,防止传谣和恐慌的出现,合理调配一切资源以应对疫情扩大,推动政府和非政府组织以及公众自觉行动;在国际上要做到信息透明,借助WHO平台,展示国家主权担当,争取国际社会支持,通过多边合作遏制疫情传播。必须要把监督置于防控体制的重要位置,要推动监督机制更加成熟,让公众依法监督,让政府对疫情防控过程中不担当的干部、谋取暴利的商人和造谣生事的个人被依法问责、归罪和惩治。

无论如何,新冠肺炎是SARS之后发生在中国的又一全球公共卫生重大突发事件。中国抗击新冠肺炎疫情,将以其有效的大规模防控行动取得最后胜利。这个胜利,通过信息的全球共享和国际合作、临床管理的创新实践和打破病毒传播链的公共卫生策略,必将刷新中国在全球公共卫生治理中的国家主权形象,并将载入世界公共卫生和国际关系史册。

[1] Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Director-General’s statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)[EB/OL]. https://www.who.int/dg/ speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov), 30 January 2020.

[2] David P. Fidler. SARS, Governance and the Globalization of Disease[M]. New York: Palgrave MaCmillan, 2004.

[3] 薛晓破, 陈 维. “后威斯特伐利亚”公共卫生体系——难以实现的设想[J]. 理论界, 2008(10).

[4] Don Lee. Why the new coronavirus will hit the world economy harder than SARS [N]. Los Angeles Times, Feb. 4, 2020.

[5] Chaolin Huang, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[EB/OL]. The Lancet (Published Online January), 24 January, 2020.https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30183-5.pdf, 2020-02-11.

[6] Na Zhu, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019[J]. The New England Journal of Medecine, 24 January, 2020.

[7] Walter Russell Mead. China Is the Real Sick Man of Asia[N]. The Wallstreet Journal, Feb. 3, 2020.

[8] Florian Schumann. Pandemie, normale Grippe oder das Virus verschwindet einfach[N]. ZEIT, 12. Februar 2020.

[9] 徐 燕, 李佳良, 刘 琼, 等. “非典”时期的非常速度——北京小汤山非典医院建设纪实[J]. 城市开发, 2003(6).

[10] 张朋辉, 陈 欣. 谭德塞反驳“中国要赞扬”谬论[N]. 环球时报, 2020-02-14.

[11] WHO. Pandemic (H1N1) 2009-update 112[EB/OL]. https:// www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/, 6 August, 2010.

[12] Cécile Viboud, Lone Simonsen. Global mortality of 2009 pandemic influenza A H1N1[J]. The Lancet Infectious Diseases, Vol. 12, No. 9, June 26, 2012.

[13] Steven J. Hoffman, Sarah L. Silverberg. Delays in Global Disease Outbreak Responses: Lessons from H1N1, Ebola, and Zika[J]. American Journal of Public Health. 108(3), 2018 March.

[14] John Cornyn (U.S. Sen., R-Texas). A Letter to Health and Human Services Secretary Kathleen Sebelius (October 27, 2009) [EB/OL]. https://www.kltv.com/story/11392552/ h1n1-delays- shortages-senator-seeks-answers/, 2020-02-25.

[15] 黄 淼. 全球治理中的国际组织——以世界卫生组织对抗SARS为案例[J]. 教学与研究, 2003(9).

China’s Containment of COVID-19 from the Perspective of Global Governance

Li Sanhu

(Guangzhou School of CCP Committee, Guangzhou 510070, China)

The COVID-19 outbreak in 21stcentury China is another emergency in global public health after the 2003 SARS. Some Western scholars have criticized China’s failed “sovereign operation” of the Westphalian system in response to SARS and conceived a post-Westphalian public health system beyond state-centralism. An examination of China’s COVID-19, compared with the non-state actors’ vaccine supply in the United States for the H1N1 epidemic, shows that only one of the national level responses and political mobilization of all resources can help contain the global expansion of the epidemic effectively. The so-called post-Westphalian public health governance is insufficient to respond to a fast global spread of the infectious desease. To effectively control of COVID-19, China has shared information and international cooperation with the WHO, innovated clinical management, and adoped a public health strategy that breaks the transmission chain of the virus. It is believed that these mesures would restore the image of China as a sovereign country in global public health governance, which will be recorded in the history of world public health and international relations.

COVID-19; Westphalian system; global public health

N03;C93

A

1674-4969(2020)01-0060-12

2020–02–01;

2020–02–17

国家社科基金项目“当代新兴增强技术前沿与人类深度科技化问题的哲学研究”(18BZX042)

李三虎(1964–),男,博士,教授,研究方向为工程哲学、技术哲学和公共治理。E-mail: sh.li@foxmail.com

10.3724/SP.J.1224.2020.00060