乡村振兴战略下资源枯竭型城市的特色小镇培育方案

——以抚顺市东洲地区为例

王弘彦

(辽宁师范大学地理科学学院,辽宁大连116029)

1 研究背景及意义

目前,我国部分资源型城市的发展进入瓶颈期,严重影响了城市经济和社会健康协调发展。由于不合理的大量开采,自然资源逐渐走向枯竭,与此相关的重工业也走向衰退,大部分资源型城市已迈入资源枯竭型城市的行列。随着我国经济的持续发展及阶段的转变,新一轮产业革命和科技革命持续深化,我国产业发展面临的内外环境也发生了深刻变化。产业结构的调整,成为了资源枯竭型城市面临的重任。经济如何转型发展,人民生活如何提升,是资源枯竭型城市面临的重大问题。在这一背景下,根据党的十九大提出的乡村振兴战略,将关注的重点放在农村,以农村发展的短板为切入点,积极实现农业乡村现代化,为资源枯竭型城市的发展与转型提供支撑,具有重要意义。

2016年7月1日,住建部、国家发改委、财政部联合发布通知,决定在全国范围内开展特色小镇培育工作,提出培育各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。特色小镇建设与乡村振兴都要依托当地资源来挖掘区域特色与文化,因此建立特色小镇的本质与乡村振兴的理念是高度吻合的。通过培育特色产业,发挥比较优势,进一步实现差异化发展。因此,在乡村建立符合当地特点与文化的特色小镇,创立地域名片,推动产业升级,实现资源枯竭型城市的绿色转型,进而实现城市经济与社会的可持续发展,是十分必要的。

2 研究对象选择

辽宁省抚顺市,曾经的“煤都”,因高产优质的煤炭而闻名。作为辽宁省重工业基地,形成了以煤炭和钢铁为主的支柱产业,曾经为新中国的经济发展和建设做出了重大贡献。经过长达一百年之久的煤矿开采,资源几近枯竭。因煤而生,却又因煤而衰,伴随着重工业的衰退,抚顺在2009年被正式确定为全国第二批资源枯竭城市。加上国家产业结构调整升级、降低碳排放政策的实施,使本已经济结构单一、环境恶化的抚顺经济受到重创,大量工人下岗,人口流失,抚顺面临二次创业的严峻挑战,各种主客观因素迫使抚顺进行产业转型、经济转型。

抚顺市东洲地区,位于抚顺市东部,面积228平方公里,包含二个乡镇。辖区内交通便捷,枢纽干道与三条高速公路连接;自然环境条件优越,水资源充沛,境内河流、水库丰富;生态环境良好,森林覆盖率高,可有效防止水土流失,降低自然灾害带来的损失;土特产多样,有榛子、红蘑菇,萝卜坎香瓜;民俗风情有高脚秧歌、旗袍秀、满洲鞑子火炕满族特色春节;矿业已走向衰退,胜利矿、老虎台矿、龙凤矿等已停产限产。

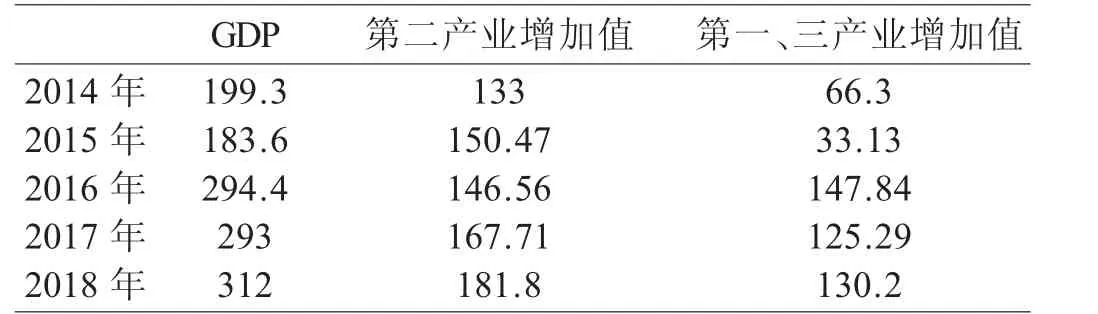

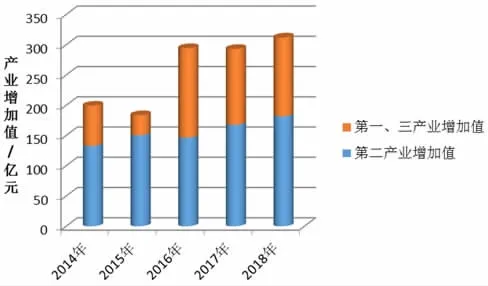

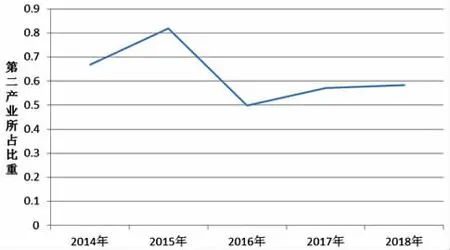

对东州地区各产业增加值进行统计(表1),抚顺市东洲区2014~2018年间,第一、三产业增加值在迅速增长,五年间增长63.9亿元,所占比重也有所增长(图1);第二产业占地区生产总值的比重在整体上呈下降趋势(图2),但所占比重仍然很大,在占比最低值的2016年,第二产业比重仍近50%,说明东洲区的经济发展对第二产业尤其是重工业、采矿业的依赖程度仍然很大。这种不合理的产业结构模式并不适应当前经济社会发展的需要,且易造成生态环境恶化。因此,工业已不再是促进抚顺市东洲区发展的主要产业,应将重心转移至第一、三产业,寻求更加合理且适合东洲地区发展的产业结构。

表1 2014~2018年东洲区各产业增加值

图1 2014~2018年东洲区各产业增加值

图2 2014~2018年东洲区第二产业所占比重变化趋势

3 研究地区现状及存在的问题

3.1 地区现状

根据有关报告,要结合资源型城市转型发展,逐步把抚顺市建设成为经济、生态等协调统一发展的现代化城市,重视各风景名胜区、自然保护区,加强对具有特殊生态功能地区的保护。对有关资源枯竭型城市研究文献进行回顾,多数学者提出优化产业结构,大力发展旅游这一对策,以实现城市转型[1]。东洲地区旅游资源丰富,辽宁省第一大水库—大伙房水库,就坐落在辖区内,此外还有萨尔浒风景区、抚顺东洲河省级湿地公园、龙凤矿竖井等具有科教意义的景区,在区位交通、历史文化、旅游资源等方面有着独特的优势。将东州地区实际发展情况与其自然和人文特征相结合,该地区生态良好,风景优美,民族文化绚丽多彩,特色小镇的建立可在一定程度上推动旅游业的发展,进而推动抚顺市的转型发展。

3.2 存在的问题

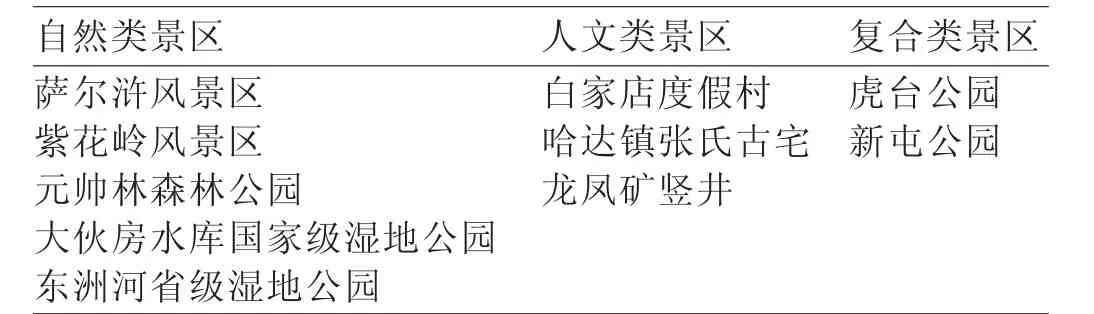

目前,多数资源枯竭型城市旅游转型形象定位不明确,多用“之都”,“之乡”,“生态”,“绿色”等词汇,给人以千篇一律的印象,缺少新意和创意,无法吸引大量游客[2]。景区类型单一,缺少内在联系,也是目前多数资源枯竭型城市存在的问题之一。抚顺市东洲地区的景区多以自然景区为主,复合类景区较少(表2),且政府部门对工业遗产类旅游景区开发程度较低。各景区之间缺少内在联系,对游客的吸引力较低。此外,推广力度低,品牌意识低,也在一定程度上阻碍了城市的转型。值得注意的是,旅游形象定位不能凭空捏造,也不能只喊口号,而需要以一定的旅游发展基础和市场知名度作为支撑[3]。

4 解决途径及对策

4.1 建立“旅游+”模式的特色小镇

在抚顺市东洲地区建立“旅游+”模式的特色小镇,依托当地资源禀赋,响应抚顺市总体规划,重新定位旅游形象,增强旅游形象特色,进而优化产业结构,实现抚顺市的绿色转型。

4.1.1 “旅游+特色农业”田园综合体特色小镇。东洲区具有丰富的资源禀赋,如章党镇葡萄种植园,碾盘乡萝卜坎香瓜种植基地,哈达上年草莓种植基地等。因此,可大力开发特色农业,开放农产品种植区,打造地域名片,吸引游客进行采摘,让游客体验地道乡村生活,实现经济效益,切实提高当地农户的收入,以“田园化”实现地区的产业结构优化。

例如,章党镇从1958年就开始种植葡萄,目前全镇80%的农户都在种葡萄。由于气候条件适宜,每年全镇可以产1600万斤的葡萄,葡萄已成为章党镇的支柱产业。但仅开发葡萄种植园,将农户的葡萄园对外开放,是无法吸引大量游客的。应将旅游与特色农业结合,打造葡萄种植园特色田园风光与葡萄采摘园一体化的新型特色农业基地,坚持生态集约,建设低碳高效绿色城镇化[4],并与新兴产业相结合,充分利用“互联网+”等新兴手段,做到产业链的融合,形成旅游农业一体化的新型旅游模式。

4.1.2 “旅游+科教”工业遗产特色小镇。相关报告提出特色小镇培育要有“和谐宜居的美丽环境”,学者们认为要运用“文化景观基因”理论来解决“特色小镇”的特色定位[5],要拥有美丽宜居的自然环境和绚丽的传统文化脉络[6]。应加大力度建立以工业遗产为主题的特色小镇,将荒废的工业遗产变废为宝,改造成一些满足人民群众需要的公共场所,使得城市的空间结构以现代服务业等第三产业为主,进而提高资源枯竭型城市旅游形象品位。此外,要结合当地的历史沿革,加大对红色旅游的打造,对工业遗产进行包装,打造集旅游、科教于一体的基于工业遗产的精神文明特色小镇[7]。

4.1.3 “旅游+生态”文化体育特色小镇。习近平总书记在2013年中央城镇化工作会议上提出:“城镇建设,要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。改善基础设施,创造美丽生活环境;在建设中要重视“多规融合”的作用[8]。除此之外,还应深度挖掘历史文化、传统文化、民俗文化,彰显特色乡愁,结合现代生活方式,运用创意手段,融入生态绿色的元素,推动小镇旅游业的发展[9]。

表2 东洲区景区分类

此外,应加大各小镇之间交通设施建设,景观路、文化路的设计,使小镇之间融会贯通。值得注意的是,在特色小镇的建立中,要避免生搬硬套、立异过度和盲目选址等问题。特色小镇的某些内容是可以复制的,但不能全盘复制。特色小镇的定位,必须因地制宜,结合特定区域的实际情况。注重推广力度,通过旅游门户网站、旅行社、新闻媒体、国内外知名旅游展览会、参与大型活动推介等,提升旅游级别。

5 结语

特色小镇的建设转变了发展方式、优化了经济结构、转换了增长动能,体现了人与自然和谐共处和可持续发展的理念,体现自然资源与生态价值、历史文化价值、乡土民风民俗传承价值。特色小镇的建设要依托当地资源禀赋,联系区域历史文化,灵活与新兴产业融合,延伸产业链条,构建产业发展新格局,并强化区域特色小镇基础设施建设,进而优化产业链、供应链,进一步提高特色小镇集中度、聚集度,依托特色小镇加快资源枯竭型城市的经济转型、绿色转型,为实现乡村振兴提供支撑。