从三大诊疗方案的进展与争议看COVID-19诊治的复杂性

施毅

在全国人民齐心协力的抗击之下,2019冠状病毒病(COVID-19)的疫情终于走向缓解,连疫情最为严重的武汉也迎来了黎明前的曙光。全力以赴与这一新发呼吸道传染病奋力搏斗、力挽狂澜的医学界不断总结救治经验,在2个月的时间内,国家卫健委公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》更新到了试行第七版[1-6](国家版,3月3日),接着军队援鄂医疗队制定了《军队支援湖北医疗队新型冠状病毒感染疾病诊疗方案(试行第一版)》[7](军队版,2月26日),上海市专家组制定了《上海市2019冠状病毒病综合救治专家共识》[8](上海版,3月1日),以及部分省市甚至医院都制定了相应的诊治方案[9]。短期内这么多顶级医疗管理和学术机构,这么高频度地制定和更新诊疗方案实为罕见,既反映了整体诊治水平在不断提高,也显示了COVID-19诊断与治疗的复杂性。毫无疑问,国家版方案代表国家队,基本概念、诊断标准、治疗规范国家版方案一定是标杆,但非国家版方案和共识可以更加机动灵活,突出地方特色,又可互为补充。

一、基本概念

国家版方案从病原学的认定、特征、流行病学的变化、传播特性,到一般的临床表现、常规实验性检查特点、病理改变、病原学检测等,随着对疾病认识的提高而不断完善。唯一争议较大的是疾病的名称,由于此次疫情起源于我国,开始由我国来命名最自然不过,合情合理。但随着对疾病本质的认识不断深入,需要不断修正。

(一)疾病的命名 从疾病命名的变化就显示了这一新发呼吸道传染病的复杂性。2019年12月,湖北省武汉市华南海鲜市场发现了群发的“不明原因肺炎”;很快,宏基因二代测序(mNGS)显示了病原学是一种不曾认识的冠状病毒,WHO命名的常用名为2019新型冠状病毒(2019-nCoV)[10],国际病毒分类委员会命名的分类名为SAES冠状病毒2(SARS-CoV-2)。国家卫健委初期将疾病命名为“新型冠状病毒感染的肺炎”[1]。随之发现部分确诊的轻型患者影像学并没有肺炎改变,因此,钟南山研究团队发表的文章称为“2019新型冠状病毒急性呼吸疾病”(2019-nCoV ARD);同样,刘又宁教授在《中华结核和呼吸杂志》的主编随笔中,也建议改称为“新型冠状病毒感染疾病”[11,12]。国家卫健委2月7日专门下文,将该病重新命名为“新型冠状病毒肺炎”,英文缩写NCP。但几天后(2月11日),WHO给疾病定名为“2019冠状病毒病(COVID-19)”,由于很多轻症患者没有肺炎,“病”的概念更为全面和恰当。2月26日,军队版方案正式称为“新型冠状病毒感染疾病”[7]。3月1日上海版共识将病名定为2019冠状病毒病,与WHO一致。国家卫健委随之也将病名的英文名修订为COVID-19,但直至试行第七版中文名仍保留为“新型冠状病毒肺炎”。笔者始终建议疾病的大名称应与WHO一致,称为“2019冠状病毒病”[12],但可以增加不同的亚型,其中最常见的疾病类型“2019冠状病毒肺炎”,还有“2019冠状病毒上呼吸道感染”,或许还有“2019冠状病毒心肌炎”?当然,究竟哪个病名最合适,终得由国家确认。

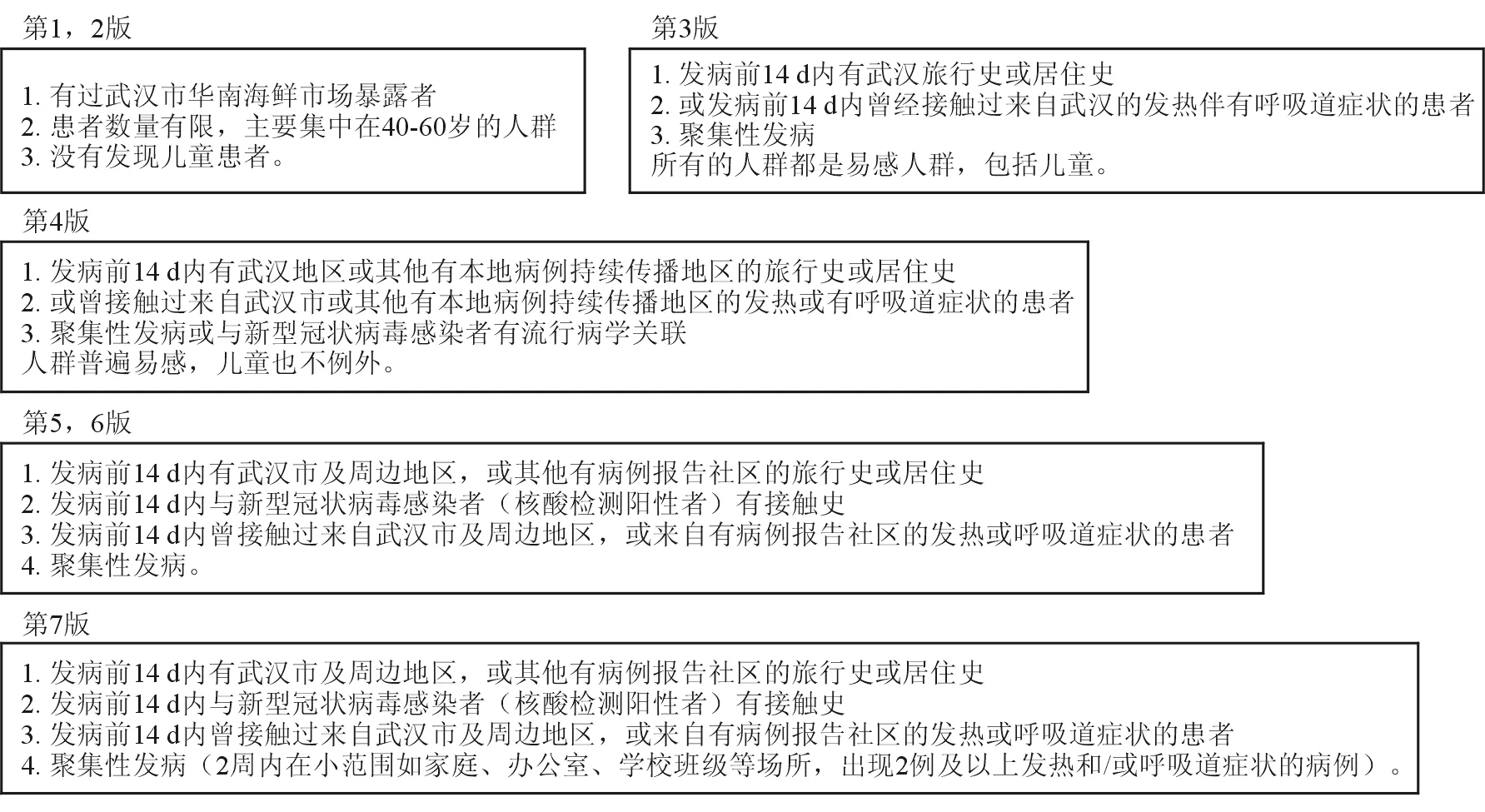

(二)流行病学特点 流行病学史的变化更加清晰地反映了对新疾病的认识过程(见图1)。

流行病学最大的变化在于对传播途径的认识不断提高。呼吸道飞沫和密切接触传播已是公认的主要传播途径;气溶胶传播也有可能,虽然有一定的限制性:“在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能”。中国吉林大学第一医院华树成教授团队已经在ICU病房的空气中检测到了新冠病毒;同时,美国NIH研究也发现nCoV-19与SARS-CoV同样稳定,在气溶胶里至少能够存活3 h,支持其与SARS有类似的传播方式,包括气溶胶和接触传播。此外,由于越来越多的患者存在呼吸道标本核酸检测转阴后粪便检测却持续阳性的现象,WHO在中国检查后也认为存在粪-口传播的风险,所以上海版共识保留了对这一现象的描述:“部分患者在呼吸道标本病原核酸检测阴性后,其粪便病原核酸检测仍可阳性”[8],而国家版方案直接提出了警示:“由于在粪便及尿中可分离到新型冠状病毒,应注意粪便及尿对环境污染造成气溶胶或接触传播”[6],值得密切关注。

(三)病理改变 这是国家版方案的标杆体现。病理改变的发布对理解疾病的发生、发展具有非常重要的价值,主要特点是2019新型冠状病毒主要攻击肺部和免疫系统,死亡患者的肺组织结构完全破坏,形成类似肝脏的改变(这也可以解释为何在危重型无论机械通气还是ECMO都不能改善低氧血症而挽救患者)[6],同时免疫系统严重受损,脾脏和淋巴结明显缩小,几乎见不到淋巴细胞,以致病变组织多处可见病毒颗粒和包涵体。但病变绝不局限于肺组织,心、脑、肝、肾等众多组织都被累及,这与临床观察结果也是一致的,反过来也支持将2019新型冠状病毒感染称为“病”更为恰当。至于病理改变将会如何影响诊治策略的调整,尚需时日。

(四)临床表现 各版之间没有什么大的差异,互为完善。从开始只有肺炎,逐渐认识到没有肺炎的轻症患者,甚至无症状病毒携带者。最新国家版方案增加了儿童和孕妇的临床表现特点,完善了对特殊人群临床表现的认识,如部分儿童及新生儿病例症状可不典型,而孕产妇临床过程与同龄患者相近,从而有利于正确的诊治。军队版方案侧重突出一些现象,如男性病死率高于女性;而上海版共识给出了一些平均数据,如潜伏期平均为4.6 d,进展至重症的时间约为8.5 d;三版都认可老年人、有慢性基础疾病者和极度肥胖者易发展为重症。

图1 国家版方案第一版至第七版中流行病学史定义的变化

(五)实验室检查 存在一定的差异,三大版方案都认可外周血淋巴细胞减少是一大特点,军队版方案建议还应关注中性粒细胞/淋巴细胞比值,对判断病情严重程度有一定帮助,不强调炎症因子的检测;而上海版共识则认为“CD4+T淋巴细胞进行性减少”同样是非常重要的指标。军队版方案提醒临床,肝酶、LDH指标等升高不仅可以是疾病所致,也可能是应用的药物所致,需要仔细甄别。军队版方案和上海版共识同时增加了危重患者CT影像学表现的描述,以期引起临床的重视。

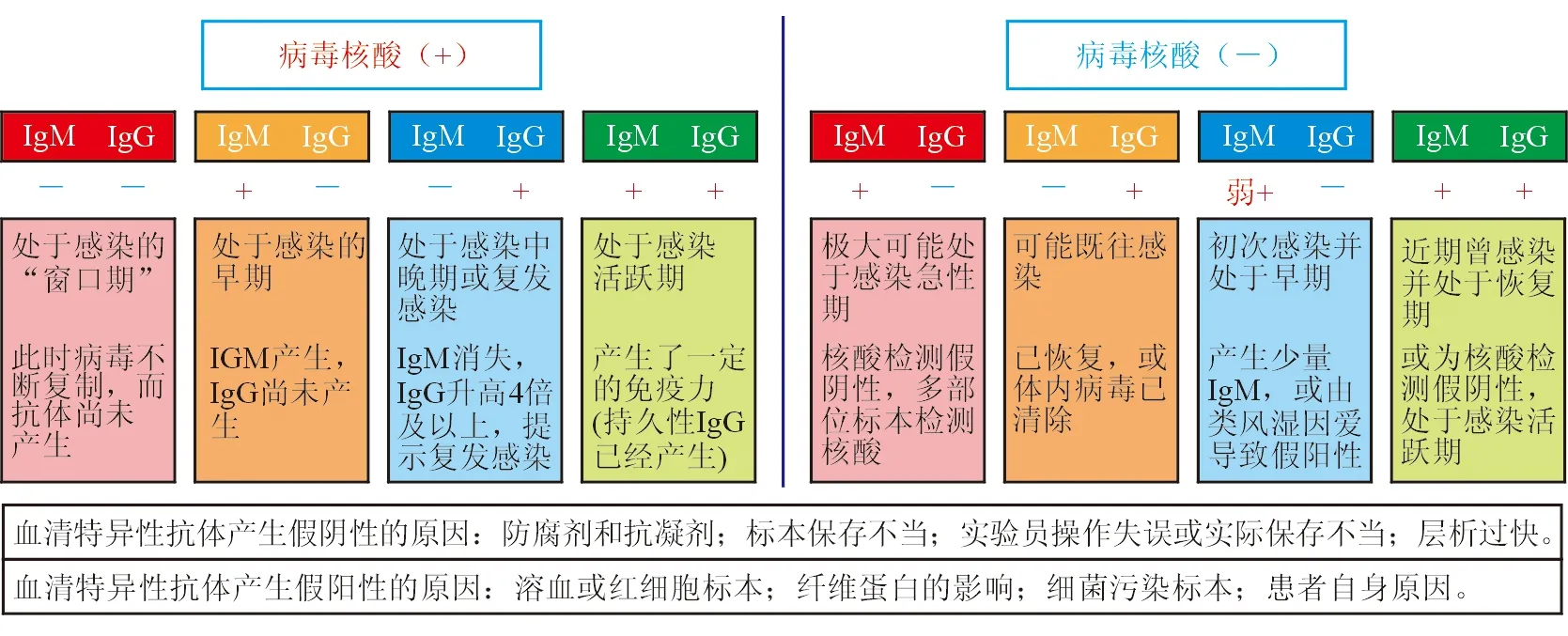

实验室检查中,对病原学检查的认识也在不断提高。从最初只是要求在呼吸道标本中检测病毒核酸,逐渐认识到不同标本对检测的阳性率影响极大:普通型患者应尽量采集痰标本,哪怕是“口水痰”的阳性率都会高于鼻咽拭子;而重型和危重型患者应尽量采集下呼吸道分泌物(最好是肺泡灌洗液,BALF)。阳性率的大小依次为:BALF > 痰 > 鼻咽拭子 > 咽拭子。检测标本的种类也从呼吸道标本(咽拭子、鼻咽拭子、痰、下呼吸道分泌物)扩展到血液、粪便;临床实际操作中进一步扩展至肛拭子和尿标本。核酸检测方法也明确为RT-PCR和mNGS。国家版方案最大的改变是将病原学及血清学检查单列,增加了血清学检查:新型冠状病毒特异性IgM抗体多在发病3~5 d后开始出现阳性,IgG抗体滴度恢复期较急性期有4倍及以上升高。血清学检测的临床应用,无疑对提高新冠病毒感染的确诊率有极大的帮助,但血清学检测的结果使阳性的判定变得更为复杂,需要认真体会(见图2)[13]。此外,新的血清学检测试剂盒阳性率究竟有多高,可靠性如何?有无假阴性或假阳性的问题(已知存在导致假阳性或假阴性的影响因素)?人体感染后抗体产生需要一定的时间,这个时间窗究竟有多长?何时采集标本更为恰当?都还需要临床进一步验证。武汉大学人民医院初步应用血清特异性抗体检测诊断新型冠状病毒肺炎,IgM和IgG的临床敏感度分别为70.24%和96.10%,临床特异度分别为96.20%和92.41%,显示了良好的应用前景。

二、诊断

诊断标准的确立也以国家版方案为标杆,其他方案作了一些小的补充和完善,但诊断标准的变化过程,仍反映了对疾病认识和疫情控制的不断改善,以及湖北武汉的特殊疫情带来的特殊方案。

(一)诊断标准 国家版方案在诊断标准上体现了充分的权威性,故三大版方案基本类似,有一些小的差异。由于武汉是此次疫情的起源地,患者数量巨大,导致初期医疗资源的明显不足,病原学无法检测也来不及检测和诊断,更来不及收住院并及时进行救治,形成了与其他省份巨大的差别。反映在诊治方案的调整上,最大的改变是在国家版方案第五版中增加了专门应用于湖北的诊断标准——临床诊断病例,直至将所有可能的病例收治入院,才在第六版改回到原有的诊断标准,这也是此次疫情复杂,国家应对时出现的前所未有的紧急对策。

对国家版方案中疑似病例临床表现第二点“具有上述新型冠状病毒肺炎影像学特征”的表达有不同认识。军队版没有加上“新型冠状病毒”肺炎影像学特征,而是肺炎影像学特征,我个人认为更为符合临床实际。新型冠状病毒肺炎胸部CT虽然有一定的特征,但单凭影像改变就可以识别出是新型冠状病毒肺炎而不是其他病毒性肺炎是不切实际的。CT检查能让我们早期发现相对特异的病毒性肺炎改变就达到目的了,仅仅靠影像学是难以区分哪一种病毒感染的。

确诊标准是诊断标准中最重要的改变,国家版方案第七版和军队版方案都增加了第三点:血淸新冠病毒特异性抗体检测阳性,既反映了检测技术的进步和完善,也反映了疾病的复杂,仅靠病毒核酸检测的不足。《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)》[14]明确推荐病毒学检测方法共有四种,包括病毒分离培养、血清特异性抗体检测、病毒抗原检测和核酸检测。近期新的诊断方法问世,即采用胶体金免疫层析法、化学发光免疫层析法或ELISA法检测患者血清新冠病毒特异性抗体(IgG和IgM),既可以弥补核酸检测的不足(具有非常大的补充作用),提高新型冠状病毒肺炎的确诊率,强化出院标准的把控和跟踪,又可以避免采集鼻咽拭子标本所冒被感染的风险,采集血液标本简便而安全。同时,对于评估患者的免疫力状态以及选择部分高效价的个体作为抗体治疗的血浆捐献者具有重大意义。国家版方案确诊的定义为:疑似病例,同时具备以下病原学或血清学证据之一者:①实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性;②病毒基因测序,与已知的新型冠状病毒高度同源。③血清学新型冠状病毒特异性IgM和IgG阳性。血清学新型冠状病毒特异性IgG抗体由阴性转为阳性或恢复期较急性期4倍及以上升高[6]。军队版方案的定义为:血淸特异性IgM抗体检测阳性[7]。希望这一确诊的检测技术能够尽快推广至临床使用,为更多的患者服务。

图2 核酸与抗体联合检查的诊断意义

(二)临床分型 成人病情的严重度分型没有太大变化,三大版方案基本一致,略有争议的地方是重型的诊断标准,某些标准的取消,重新加上,再修订,也反映了疾病的复杂和认识的完善。国家版方案第四、第五版将第三版方案的重型标准“肺部影像学显示多叶病变或48 h内病灶进展>50%”删除了,是否合理?临床医生一直有异议。按照《中国成人社区获得性肺炎诊断与治疗指南(2016年版)》[14],其中重症社区获得性肺炎(CAP)的诊断标准次要条件中就包括影像学变化这一点的,也是临床公认的重症特点之一,尤其是病毒性肺炎。第六、七版方案重新增加这一条作为重症管理,既符合病毒性肺炎的临床实际表现,也符合国内外CAP的诊断标准。只是第七版方案还有一点“不坚定”,只是将“肺部影像学显示24~48 h内病灶明显进展>50%者按重型管理”,而不是诊断标准之一。军队版方案明确将这一点列为第4点诊断标准,更符合呼吸病诊疗的临床实际。国家版方案还新增加了儿童重症的诊断标准,为儿科患者的重症诊断提供了清晰的标准。个人觉得,除此之外,将高龄(60岁以上)、有严重慢性基础疾病、免疫抑制人群作为重症管理也是非常合理的。

对于临床分型,重症学会还是有一点不同意见,在3月1日公布的《重症新型冠状病毒肺炎管理专家推荐意见》[15]中,建议可统一将“重型”、“危重型”归类为“重症型”。理由是由于重症患者的病情进展通常较为迅速,原有分型标准中的“重型”和“危重型”对指导临床治疗的意义有限:①并没有一个明显的“时间窗”,导致采取重症治疗措施的时间概念模糊;②《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》“重型”和“危重型”定义,并无统一认知,对治疗措施选择亦无益处。而统一称为“重症型”分类后,有利于医护人员提高对这类人群的警惕性,在重症进展早期,集中优势力量与资源进行救治。这一点值得国家版再次修订时参考。

(三)重型、危重型临床预警指标 国家版方案第七版增加了重型、危重型临床预警指标[6]。成人:①外周血淋巴细胞进行性下降;②外周血炎症因子如IL-6、C反应蛋白进行性上升;③乳酸进行性升高;④肺内病变在短期内迅速进展。儿童:①呼吸频率增快;②精神反应差、嗜睡;③乳酸进行性升高;④影像学显示双侧或多肺叶浸润、胸腔积液或短期内病变快速进展;⑤ 3月龄以下的婴儿或有基础疾病(先天性心脏病、支气管肺发育不良、呼吸道畸形、异常血红蛋白、重度营养不良等),有免疫缺陷或低下(长期使用免疫抑制剂)。上海版共识[8]也提出应加强普通型患者重症化的早期预警,老年(年龄>65岁),伴有基础疾病,CD4+T淋巴细胞数<250 μL,血IL-6水平明显上升,2~3 d肺部影像学检查发现病灶明显进展>50%,乳酸脱氢酶(LDH)>2倍正常值上限,血乳酸≥3 mmol/L,代谢性碱中毒等均是重症化的早期预警指标。危重症预警指标是临床最欢迎也最实用的指标。文献报道[16-18],新型冠状病毒肺炎约80%是轻、中症患者,但临床实践中却发现有些患者在病程7~10 d时会突然加重,迅速进展为重型或危重型,增加病死率。这是与SARS、感染人高致病性禽流感和新型H1N1甲流完全不同的地方。虽然目前原因尚不清楚(推测可能与“细胞因子风暴”有关,或与病毒感染导致的心肌损伤如心肌炎有关),但如果有预警指标,就可以及时发现这些患者,重点关注,及时处理,从而降低病死率。当然,这些指标是否能真正起到预警作用,尚有待于临床实践的检验。

(四)鉴别诊断 既往版本中,鉴别诊断仅提及要与冬季常见的其他呼吸道感染性疾病相鉴别,新版国家方案和军队版方案的修订完全一致,重点在于区分为不同层次的鉴别诊断,轻型患者应与其他病毒引起的上呼吸道感染相鉴别(提示轻型就是上呼吸道感染,实际上支持了称为“冠状病毒病”更为恰当);肺炎患者主要与其他呼吸道常见病毒性肺炎及肺炎支原体感染鉴别;还要与非感染性疾病,如血管炎、皮肌炎和机化性肺炎等鉴别。这就理清了鉴别诊断的思路,不是在大疫情状态下所有的肺炎都是新型冠状病毒肺炎,平时冬季常见的呼吸道感染性肺炎都不见了,特别是在湖北以外的省份。

上海版共识则强调了临床监测:一般患者每天动态监测患者的生命体征、出入液量、胃肠道功能和精神状态;指末血氧饱和度。重症及危重症患者,及时进行血气分析;血常规、电解质、CRP、PCT、LDH、凝血功能指标、血乳酸等,每2 天至少检测1次;肝功能、肾功能、ESR、IL-6、IL-8、淋巴细胞亚群,每3 天至少检测1次;胸部影像学检查,每2 天检查1次。对于ARDS患者,常规行床旁心脏和肺的超声检查。

(五)疑似病例排除标准 疑似病例排除标准也经历了取消、修正后恢复的过程。国家版方案第七版又重新恢复了有所改进的疑似病例排除标准:疑似病例连续两次新型冠状病毒核酸检测阴性(采样时间至少间隔24 h)且发病7 d后新型冠状病毒特异性抗体IgM和IgG仍为阴性可排除疑似病例诊断。第六版删除疑似病例排除标准后,多数临床医生感到非常困惑,那如何排除疑似病例呢?只能从多次重复核酸检测和综合鉴别诊断着手。随着新的检测技术病毒血清学特异性抗体的临床应用,新版加上发病7 d后血清特异性抗体检测结果阴性,可以大大提高排除标准的准确性,特别是那些临床疑似病例诊断含糊(尤其是流行病学史不清者)而核酸检测反复阴性的患者。但随之又带来了新的问题:一是抗体产生有一定的时间窗,可能需要1~2周后才能产生,如果正好7 d,有可能抗体还没有产生,在这个节点上排除诊断还需要谨慎,建议距发病时间尽量再长一点进行血清抗体检测可能更为保险。二是在全民担忧的大疫情下给发热门诊中发热待查的患者排除新冠病毒感染带来巨大压力,本来可能性不大的普通患者做两次核酸阴性就可以放行了,现在增加抗体检测,意味着至少得等到发病7 d做完抗体检测才能排除,如何做到?三是有多少医院能够及时开展这项检测,不能等到疫情结束了还只能依靠核酸检测就失去了其临床意义,希望抗体检测能够尽快普及而发挥作用。

三、治疗

治疗是争议最多的部分,也是最反映新疫情病情复杂的地方,来自不同专业不同地区的医生,其诊治患者、专业水平、疾病认知、自身经验等的差异,一定会导致治疗手段应用的不同,各有道理而难以完全统一。但随着对疾病理解的提高,在不断趋于统一和完善[19-20]。

(一)一般治疗 氧疗对于严重呼吸系统疾病是最基本的治疗,特别是以严重缺氧为主要表现的重症型患者。国家版方案第七版在氧疗中新增加了“有条件可采用氢氧混合吸入气(H2/O2:66.6%/33.3%)治疗”。吸入高浓度氧是重型患者的重要氧疗措施,但高浓度氧可通过提高自由基水平对肺组织造成伤害,这就限制了高浓度氧的临床应用。而加入氢气呼吸可以在降低气道阻力的同时产生良好的抗自由基抗氧化作用,减少氧化应激。因此,联合氢气和氧气吸入可以产生优势互补的效应。目前在广州已有应用,但国内多数医院通常不具备氢氧混合吸入气的条件,还有安全性的担忧,能否普遍应用于临床,还真有点“远水解不了近渴”之感。

上海版共识推荐使用肝素抗凝和大剂量维生素C治疗。低分子肝素1~2支/d,持续至患者D-二聚体水平恢复正常。一旦纤维蛋白降解产物(FDP)≥10 μg/mL和(或)D-二聚体≥5 μg/mL,则改用普通肝素抗凝。维生素C每天50~100 mg/kg,静脉滴注,持续使用时间以氧合指数显著改善为目标。如出现肺部病灶进展,推荐应用大剂量广谱蛋白酶抑制剂60~100万单位/d,持续至肺部影像学检查改善。这些治疗方法对新型冠状病毒肺炎的疗效尚有待于临床证实。

(二)抗病毒治疗 存在较大的争议[6-9]。由于对一种新的病毒没有已知的治疗药物,故治疗的基础主要基于提高患者的免疫力,经对症支持治疗使患者渡过器官功能障碍的难关,最终战胜病毒;其次是参考其他病毒感染的治疗,如SARS、MERS、流感或禽流感、埃博拉病毒等感染,经验性试用于新冠病毒感染的患者。国家版方案第七版进一步细化了抗病毒治疗的方案,特别对不良反应的应对。具体表现在:①没有增加新的抗病毒药物,仍然是雾化吸入的干扰素(α或κ)和口服的四个药物(洛匹那韦/利托那韦,利巴韦林,氯喹,阿比多尔),但特别关注和细化了氯喹的给药方法;②强调注意抗病毒药物的不良反应、禁忌证、与其他药物的相互作用;③首次对孕产妇给出了用药的原则。目前的临床实际情况是,由于仍然没有经过严格RCT研究证实疗效的抗病毒药物,所以多种“抗病毒药物”都在临床试用,不同医院的治疗反应不一(从认为非常有效到完全无效都有),各种诊疗方案和专家共识推荐也不一致。比如军队版方案较国家版方案删除了利巴韦林,增加了法匹拉韦,且不推荐2种口服抗病毒药物联合治疗。上海版共识既不推荐利巴韦林,也不推荐洛匹那韦/利托那韦。而国家版重型危重型方案试行第二版只推荐洛匹那韦/利托那韦一种药物。这种顶级诊疗方案间的明显差异进一步说明治疗的复杂与困难,也提示目前临床上对方案推荐的抗病毒药物反应是不一致的。目前相对一致的认识是,反对多种抗病毒药物联合治疗(通常不超过两种),疗程一般为10 d,最多不超过2周。因此,还是那句话,由于只有少数抗病毒药得到了初步的临床验证,依然需要提示广大医生,即使诊疗方案所推荐的药物仍需谨慎使用,注意观察不良反应,防止滥用联合治疗,仔细斟酌与平衡疗效与安全性之间的关系。抗病毒药物治疗方案远远没有达到完善的地步,还有艰难的道路要走。抗病毒治疗的另外一个问题是,对于那些核酸检测持续阳性的患者是否需要延长治疗时间?流感的治疗已经证实重症患者存在持续排毒的现象,对这些患者可以适当延长抗病毒治疗时间。新型冠状病毒感染在治疗理论上应该是同样的,期待下一版方案能够解决这个问题。近期曹彬教授介绍了洛匹那韦/利托那韦大样本随机对照研究的初步临床结果,提示有较好的疗效;瑞德西韦也看到了曙光,希望这些研究成果能够给临床带来疗效确切的抗病毒药物。

(三)抗菌药物治疗 应用原则一直没有大的变化,国家版方案和军队版方案都是原则性强调:避免盲目或不恰当使用抗菌药物,尤其是联合使用广谱抗菌药物[6-8]。避免不合理应用抗菌药物特别是广谱抗菌药物一直是病毒性感染临床的关注重点。上海版共识对抗菌治疗做了细化:轻型和普通型原则上不使用抗菌药物。重症和危重症患者特别是气道开放患者往往易合并细菌和真菌感染,在留取临床标本进行病原微生物监测后,应尽快给予经验性抗感染治疗,覆盖最常见的肠杆菌科细菌、葡萄球菌和肠球菌。住院后发生感染者可选用β内酰胺酶抑制剂复合物、碳青霉烯类药物治疗。如考虑合并肠球菌和葡萄球菌或MRSA感染,可加用糖肽类药物(万古霉素)、达托霉素(血流感染)或利奈唑胺(肺部感染)。再根据药物敏感试验调整抗菌药物的使用。

是否需要抗真菌治疗,应视病情而定。可以参照流感病毒感染,近年来的研究显示,在流感后期(大概1周以后),有相当一部分患者(大约15%~20%)继发真菌感染,以曲霉感染为主。新型冠状病毒感染后期也会遇到类似情况,尤其是重型患者,当继发细菌感染经规范抗细菌治疗效果不好,且存在真菌感染的迹象(如影像学改变,G试验,GM试验)时,可以经验性覆盖真菌感染,通常应用伏立康唑覆盖曲霉,必要时可用棘白菌素类覆盖念珠菌。但不建议一开始即“广覆盖”真菌。

(四)糖皮质激素治疗 激素的应用是争议最大的治疗之一[21-23],至今意见明显相佐,说明对此疾病的认识还远远不够。国家版方案从第三版之前没有提及激素应用,到第四版应用于有限定条件的重型患者,直至第五版改变为提示应用大剂量激素会延缓病毒的清除。目前建议的应用指征是:对氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速,机体炎症反应过度激活状态的患者,酌情短期内(3~5 d)使用糖皮质激素,建议剂量不超过相当于甲泼尼龙每日1~2 mg/kg[6]。近期国内不同专业的专家分别制定了激素的应用建议,可供大家参考。首先是国家卫健委新发布的《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》[9],对激素的推荐为:目前没有循证医学证据,支持应用激素改善重型新型冠状病毒肺炎预后,不推荐常规使用激素。对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者,可考虑使用甲强龙40 mg,每 12 h一次,共5 d方案予以短期治疗,使用前应分析患者有无激素使用禁忌证。其次是《中华结核和呼吸杂志》刊登的《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》[22],推荐用法为:慎用,给出了4个适应证(成人;确诊新型冠状病毒肺炎者;病程10 d以内且影像学快速进展;呼吸衰竭),以及7个慎用情况,推荐剂量为40~80 mg/d×6 d。然后是《重症新型冠状病毒感染肺炎诊疗与管理共识》,由武汉同济医院、北京协和医院、中日友好医院、北大一院、北大三院、北京人民医院、北京医院等专家制定,推荐用法为:普通型:40 mg/d×5 d;重型:40~80 mg/d×7~10 d;危重型80~160 mg/d×7~10 d。第四是《军队支援湖北医疗队新型冠状病毒感染疾病诊疗方案(试行第一版)》[7],不建议激素应用于轻型及普通型,当患者出现氧合指标进行性恶化,伴或不伴影像学迅速进展时,可以考虑应用最高日剂量不超过相当于甲泼尼龙160 mg,疗程不超过7 d,反对大剂量激素冲击疗法。最后是《上海市2019冠状病毒病综合救治专家共识》[8],同样建议轻型和普通型原则上不用激素,只有当患者病情进展速度明显加快,面临插管风险时可加用低剂量激素,剂量控制在20~40 mg/d,重症患者控制在40~80 mg/d,疗程一般为3~6 d。

即使有了上述多种诊疗方案的推荐,激素仅限用于重症合并机体炎症反应过度激活状态者,但临床实际中依然争议极大,有专家认为重型患者使用激素是导致后期死亡的重要原因,即使在普通型患者使用是获益还是有害仍不能确定。也有专家认为激素可以明显减少发展为重症的比例,上海版共识在论及普通型时,建议若病情出现显著进展并有转为重型风险时,可酌情谨慎使用低剂量短程激素等综合措施以阻止疾病进展为重型。此外,类似SARS,部分患者会遗留肺纤维化(继发性机化性肺炎,SOP),而早期(通常在疾病的1周左右)应用激素有可能防止SOP的发生。但此时应用激素需要仔细思考:是否真的存在肺间质病变(听诊有爆裂音,胸部CT有纤维细网格征象),当时体内病毒的载量如何,机体的免疫状态,器官功能(如糖尿病)等,权衡利弊再决定是否使用。

目前相对趋于统一的意见是:轻型和普通型患者原则上不用糖皮质激素,反对大剂量冲击疗法;重型患者出现氧合进行性恶化、影像学病灶进展迅速、炎症反应过度激活时可酌情短疗程使用中等剂量激素;相对有争议的意见是:普通型肺炎明显进展,氧合明显下降,面临插管,为防止发展为重症而短程使用激素;在疾病早期出现肺间质纤维化改变征象的患者,为防止发生间质纤维化(SOP)而谨慎使用激素。总而言之,激素应用的原则应该是个体化治疗,即在恰当的时机,给予合适的患者应用适当的剂量(中等剂量)和较短的疗程,并关注激素的不良反应[23]。

(五)重症治疗 重症治疗技术的应用,从国家版方案最初简单的呼吸和循环支持,到第七版完善和细化了重症救治目前拥有的所有技术,反映了对这一复杂疾病的认知过程,即重型、危重型患者需要应用当今医学所有的重症救治技术手段,且依然有较高的病死率。第七版方案[6]推荐的技术包括有创机械通气治疗技术的应用细节,如在保证气道平台压≤30 cmH2O时可适当采用高PEEP。明确了体外膜肺氧合(ECMO)的具体应用相关指征:①在FiO2>90%时,氧合指数<80 mmHg,持续3~4 h以上;②气道平台压≥35 cmH2O。单纯呼吸衰竭患者首选VV-ECMO模式;若需要循环支持,则选用VA-ECMO模式。在基础疾病得以控制,心肺功能有恢复迹象时,可开始撤机试验。循环支持:必要时进行无创或有创血流动力学监测,如超声多普勒法、超声心动图、有创血压或持续心排量(PiCCO)监测。密切观察患者是否存在脓毒症休克、消化道出血或心功能衰竭等情况。连续性肾替代治疗(CRRT)的指征:①高钾血症;②酸中毒;③肺水肿或水负荷过重;④多器官功能不全时的液体管理。康复者血浆治疗适用于病情进展较快、重型和危重型患者。用法用量改为参考《新型冠状病毒肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案(试行第二版)》。血液净化治疗:包括血浆置换、吸附、灌流、血液/血浆滤过等,可用于重型、危重型患者细胞因子风暴早中期的救治。免疫治疗:对于双肺广泛病变者及重型患者,且IL-6水平升高者,可试用托珠单抗治疗。丙种球蛋白:儿童重型、危重型病例可酌情应用。孕妇:重型或危重型患者应终止妊娠,首选剖腹产。这些并非新型冠状病毒肺炎治疗特异的危重症的救治技术、治疗药物、生物制品分别给出了具体的实施指征,可供临床治疗选择。

军队版方案与国家版方案第六版类似,没有新的更新。上海版共识[8]有自己的特色,如循环功能维持中血管活性药物的应用,推荐去甲肾上腺素、多巴胺;减轻肺间质炎症:使用大剂量广谱蛋白酶抑制剂;"细胞因子风暴"的防治推荐使用大剂量维生素C和普通肝素抗凝。维生素C每天100~200 mg/kg静注。大剂量广谱蛋白酶抑制剂160万单位,每8 h 一次。氧合指数<200 mmHg的重症患者采用冬眠疗法。ECMO的实施:满足以下条件之一者:① PaO2/FiO2< 50 mmHg超过1 h;② PaO2/FiO2<80 mmHg超过2 h;③动脉血pH值<7.25并伴有PaCO2>60 mmHg超过6 h。ECMO模式首选静脉-静脉ECMO等。这些治疗方法和应用指征,可以与国家版方案互为补充,趋于完善。

重症救治技术中,争议较大的是ECMO的应用,现有的资料证实其疗效并不尽如人意,有专家认为目前应用的ECMO多数并没有必要,也有专家认为现有实施的ECMO时机过晚,应该关口前移。三大诊疗方案详细给出了治疗指征,有利于指导临床准确的应用,对防止救治不足或救治过度有积极作用。

(六)中医治疗 国家版方案和军队版方案基本类似,均详细给出了辩证论治的诊疗方案。上海版共识则强调了中西医结合救治方案。具体见方案,此处不再详细介绍。

四、出院标准和出院后注意事项

(一)出院标准 国家版方案的出院标准从第六版开始发生了明显的变化,同样反映出这次疾病的复杂性,即越来越多的患者出院后核酸检测再次出现阳性。是感染复发,还是出院时并未完全痊愈?目前尚无定论。因此,第七版将原有的“解除隔离和出院后注意事项”改为“出院标准和出院后注意事项”。出院标准就是原来的解除隔离标准:体温正常3 d以上;呼吸道症状明显好转;肺部影像学显示急性渗出性病变明显吸收好转;连续两次呼吸道标本核酸检测阴性(采样时间至少间隔24 h)。满足以上条件者可出院。出院后注意事项重点强调应继续进行14 d的隔离管理和健康状况监测。没有限定隔离的地点,实际工作中可以灵活掌握。同时还是建议出院后第2周、第4周必须到医院随访、复诊。

针对出现的核酸检测“复阳”和粪便检测持续阳性的现状,上海版共识提出了更为严格的出院标准:需要同时符合以下条件:在国家版四条标准的基础上再增加两条:①呼吸道标本核酸检测阴性后,粪便病原核酸检测也阴性;②总病程超过2周。出院患者健康管理类似:出院患者仍应居家休息2周,密切随访,如再次出现发热和(或)呼吸道症状等时送指定医疗机构就诊。

这一点解除了目前临床实际工作中担心患者未完全治愈的顾虑,尤其有利于发现部分病毒核酸检测“复阳”的患者,可以更好地管控疫情。对于出院后复查核酸检测“复阳”的问题,目前有不同解释,有认为是病情没有彻底治愈,免疫力没有完全恢复,导致病毒没有完全清除所致;也有认为是出院时核酸检测的假阴性所致,实际是根本就没有转阴。所以,上海版共识增加粪便核酸检测阴性,也是为了减少粪便没有转阴导致的病毒携带状态,降低“复阳”的几率。今后的研究重点将会放在“复阳”原因的探索上,虽然目前尚未发现“复阳”患者会再次传染他人,但对疾病的远期防控将有极大的价值和意义。

(二)院感防控 国家版方案和军队版方案都是按照《医疗机构内感染预防与控制技术指南》、《新型冠状病毒感染的肺炎防护中常见医用防护使用范围指引(试行)》执行。上海版共识在此基础上,积极推行集束化干预策略,严格各项消毒隔离措施的落实,最大限度地降低医院感染风险,杜绝医院内新型冠状病毒感染。

疫情出现向好发展的趋势,给了大家极大的鼓舞,全民协力,我们一定能够战胜新型冠状病毒感染的疫情。但还是得提醒大家,由于新型冠状病毒感染诊治的复杂与艰难,我们还远远没有完全控制疫情,要防止疫情“反弹”,特别是国外“输入”病例的影响。三大诊疗方案连续发布一定会对指导一线抗击新型冠状病毒感染的诊治发挥巨大的指导作用,为获得抗疫斗争的胜利做出新的贡献。