阴阳与政教:关于四时五行合流何以可能的再考察

——重读《管子》中《幼官》《四时》《五行》诸篇

王子剑

(北京大学 哲学系,北京100871)

阴阳与五行两大思想传统的合流是有关《管子》《月令》《淮南子》《吕览》等研究中的显学之一,尤其又以四时五行如何相配以及具体相配形成的思想形态差异为核心。在四时五行合流的过程中,前辈研究者与我们遇到的最大问题就在于四时与五行不存在一一对应的关系,于是有了各种歧出的解释,落实到具体问题则是我们如何处理“土”的角色与地位。笔者自忖无前辈学者功力,也并不想陷于两种对立立场的选择困境,所以只能从解释、扭和、解决差异转向理解差异的产生以及背后可能的思想逻辑与动因;只试图做一个解释者,而不是解决者。

一、四时五行相配何以作为一个问题

四时五行相配长久以来都被认为是阴阳、五行两大思想传统的合流,其中“四时”是阴阳与五行之所以能够合流的中间环节(1)武占江认为相较于四时五行,阴阳是后起概念,具有高度概括性,且具有广泛的适用范围;阴阳五行合流就是通过置换和概括四时观念(武占江:《四时与阴阳五行》,《河北师范大学学报》2003年第2期)。李震也持此观点,不过其重点更多在于从政治层面来理解阴阳五行的合流(李震:《先秦阴阳五行观念的政治展开——以稷下为中心》,《管子学刊》2017年第3期)。。在《管子》诸篇中直观呈显的正是四时与五行相配的问题,所以在此我们仍取“四时五行相配”的问题意识。要想理解四时五行相配何以能够成为一个问题,我们可以从四时、阴阳、五行的思想源流以及汉代四时五行相配的完成态入手,并进一步明确这一问题所处的思想史位置。另外,长久以来的纷繁研究更使我们重新梳理此问题的相关研究,明确问题意识变得很有必要。

“四时”当是人类最初所有的,最基本的时间经验。目前有关四时的记录最早见诸甲骨文,胡厚宣(2)胡厚宣:《殷代求年于四方与四方风的祭祀》,《复旦学报(人文科学版)》1956年第1期。、李学勤(3)李学勤:《商代的四风与四时》,《中州学刊》1985年第5期。、葛志毅(4)葛志毅:《重论阴阳五行之学的形成》,《中华文化论坛》2003年第1期。等学者都认同当时殷人以四方风来确定四季的说法。胡厚宣先生的《殷代求年于四方与四方风的祭祀》中甚至提到了“四方风祭祀”,也就是说先民已经将四时自觉地把握为朴素的宗教实践。除此之外,本文也透露出四时与四方的并生关系,这也与《尚书·尧典》中的记载相合:

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交。平秩南为,敬致。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。分命和仲,宅西,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中,星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛毨。申命和叔,宅朔方,曰幽都。平在朔易。日短,星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽鹬毛。帝曰:“咨!汝羲暨和。期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁。允厘百工,庶绩咸熙。”

不过《尧典》提出了另一种确立四时的方法,即“历象日月星辰”。可见这一文本出现时,人类先民对于四时的把握已经从原初的宗教理解转变为富于科学性的天文历法了。值得注意的是这则文本中所提及的“旸谷”“日中”“日永”“宵中”“日短”等都为后来与阴阳消长的连接埋下了伏笔。

“阴阳”最开始出现在金文,但尚未连用(“阳”出现在更早的甲骨文中),仍被当做现象或形象之物。从《左传》开始,阴阳逐渐被抽象化为两种彼此对立的物质性的气,并用于解释人事(5)此处源流说法取李震《先秦阴阳五行观念的政治展开——以稷下为中心》的说法。。也就是说在春秋时期,阴阳消长已经作为一种极具解释力的思想模型被广泛应用了。虽然阴阳最初也具有实体化指向(6)所谓实体化指向就是指阴阳最初是指具体事物。按照马思劢的说法,这里有经验论与社会学两种解释。在经验论层面,王蓉蓉(Robin Wang)提出阴阳是指“日月明暗”;在社会学层面,葛兰言(Marcel Granet)提出阴阳是指“男女雌雄”([美]马思劢:《〈管子·幼官〉中的时间、空间与统治》,《管子学刊》2017年第4期)。,但是其作为概念不断地被抽象化,并最终以更简洁的形式结构将四时纳入进来,正如《管子·乘马》中所说的“春秋冬夏,阴阳之推移也;时之长短,阴阳之利用也;日夜之易,阴阳之化也”。

关于五行的起源,学术界众说纷纭,比如五祀说、五星说、五方说、五数说、五工说等等,但影响最大的莫过于五方说与五材说。五方说最早也出现在商朝。殷人自认为“中商”,而将其他空间划分为“东土”“南土”“西土”“北土”。后来这种空间观念被广泛应用于地理学和天文学,比如《山海经》也分为中山经、东山经、南山经、西山经、北山经,《史记·天官书》也将天球分为中宫(天极)、东宫(苍龙)、南宫(朱雀)、玄武(北宫)、西宫(咸池),这与周代明堂(玄宫)的布局如出一辙(7)关于五行说的来源取刘长林的说法(刘长林:《论五行学说的形成》,《孔子研究》1994年第1期)。。关于这一点,《管子·幼官》中就有直接的体现。“五材”说则与“六府”说存在着某些关联,后来演变为构成万物的五种材料。随着人类的实践活动,五行物质材料转换成人可以直接使用的形式,即五种基本的物质属性。在此基础之上,五行说开始对大千世界、万事万物的分析与归类,从最初的五气、五色、五味、五声、五帝、五神,到后来几乎无所不包,有些甚至已经达到无类比附的程度(8)李震:《先秦阴阳五行观念的政治展开——以稷下为中心》,《管子学刊》2017年第3期。。这也是五行说试图扩充其解释力的内在逻辑延伸的结果。如果留意一下五行说的其他起源说法,比如“五祀”“五星”,我们或许会发现这似乎与上面提及的四时观念的来源有所关联。尤其是“五方”说中的空间观念与时间观念产生时所并列出现的四方观念,至少在空间维度上,几乎完全一致。这些因素都是四时五行能够相配、融合在一起的可能性前提。

另外,我们不妨再看一下阴阳五行合流之后的“完成”形态,然后试着回溯《管子》文本中对合流问题的复杂描述,或许还可以更清楚看到各思考主体在如何处理相配问题时的不同初衷,从而为“土”如何与四时相配,两大系统为何能被“比类”寻出一条疏解线索。在西汉,四时与五行已经完全融合为一个系统,且同时为“阴阳”所统摄。比如董仲舒的《春秋繁露》就有相关的描述:

天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。(《五刑相生》)

天、地、阴、阳、木、火、土、金、水,九,与人而十者,天之数毕也。(《天地阴阳》)

在《五刑相生》中,阴阳、四时、五行都来自于“合而为一”的天地之气,被纳入统一的解释框架;在《天地阴阳》中,阴阳与五行都是“天之数”。有趣的是,这两段材料都指向圣人为政治乱的问题,这也与董仲舒在《春秋繁露》中所追求的贯通天人的理论诉求相一致。在王符的《潜夫论》中,五行也与阴阳并举,而且被一种先后的时间性描述所统贯:

古有阴阳,然后有五行。五帝右据行气,以生人民,载世远,乃有姓名敬民。(《卜列》)

五行八卦,阴阳所生,禀气薄厚,以著其形。(《叙录》)

在董仲舒那里,五行其实已经从“阴阳”生出来了,但是阴阳之上还有一个“合一之气”;在《潜夫论》中,五行直接就是从阴阳生出来的。但不论如何,我们可以从这些材料中找到一个阴阳—五行的共同结构,《说文解字》中对于“五”的解释也非常符合这一描述——“五,五行也。从二,阴阳在天地闲交午也(《五部》)”。在时间上更晚出的《文子》(9)《文子》中有两处类似描述,“和阴阳,节四时,调五行”(《道原》),以及“道生万物,理于阴阳,化为四时,分为五行”(《自然》)。、《新语》(10)陆贾《新语·道基》有“张日月,列星辰,序四时,调阴阳,布气治性,次置五行”一句。也将这一描述保存了下来。

从西汉时期的阴阳、四时、五行的统一结构中,我们至少可以看到两点,其一是阴阳四时五行的合流指向政治实践与政治意识形态建构,其二是阴阳、四时、五行之所以能够贯通在一起,恐怕与共同的“合一之气”存在密切关系。总之,从四时五行的源流来看,它们之间存在着贯通合流的可能性;从其完成态的思想系统看,其合流背后有足够强大的思想动机与思想资源可供利用。

二、四时五行相配问题的提出

通过前面对于阴阳、四时、五行系统源流梳理以及四时五行合流的完成形态的考察,我们发现《管子》确实是阴阳五行合流过程的关键枢纽。虽然对于《管子》有关月令系统的几篇到底是合流的完成态,还是进行时态有不同的看法,但是通过《管子》诸篇去框限、确凿四时五行相配的问题确实是切中肯綮,打蛇中七寸了。在战国中后期阴阳、四时、五行合流的过程中,我们发现《管子》的《幼官》诸篇与《礼记·月令》《吕氏春秋》十二纪存在差异。前者更倾向于从空间维度上将“土”置于四方结构的中间,然后与四时结合成为“中土五行”(11)这一说法见于任海燕的《五行五时说中的生克五行与中土五行比较》,所谓“中土五行”在于强调四时五行合流形态中“土”高于四时的独特地位,与顺应四时之序的木—火—土—金—水所体现的“生克五行”形态相对而言(任海燕:《北京中医药大学学报》第37卷第12期,2014年12月)。,后者则从时间维度上将“土”置于夏秋之间,配之以“季夏”,这一传统也被后来董仲舒的《春秋繁露》《淮南子》继承下来。如果回到《管子》文本内部,《幼官》《四时》与《五行》在处理四时五行相配问题的时候似乎也存在着矛盾和张力。

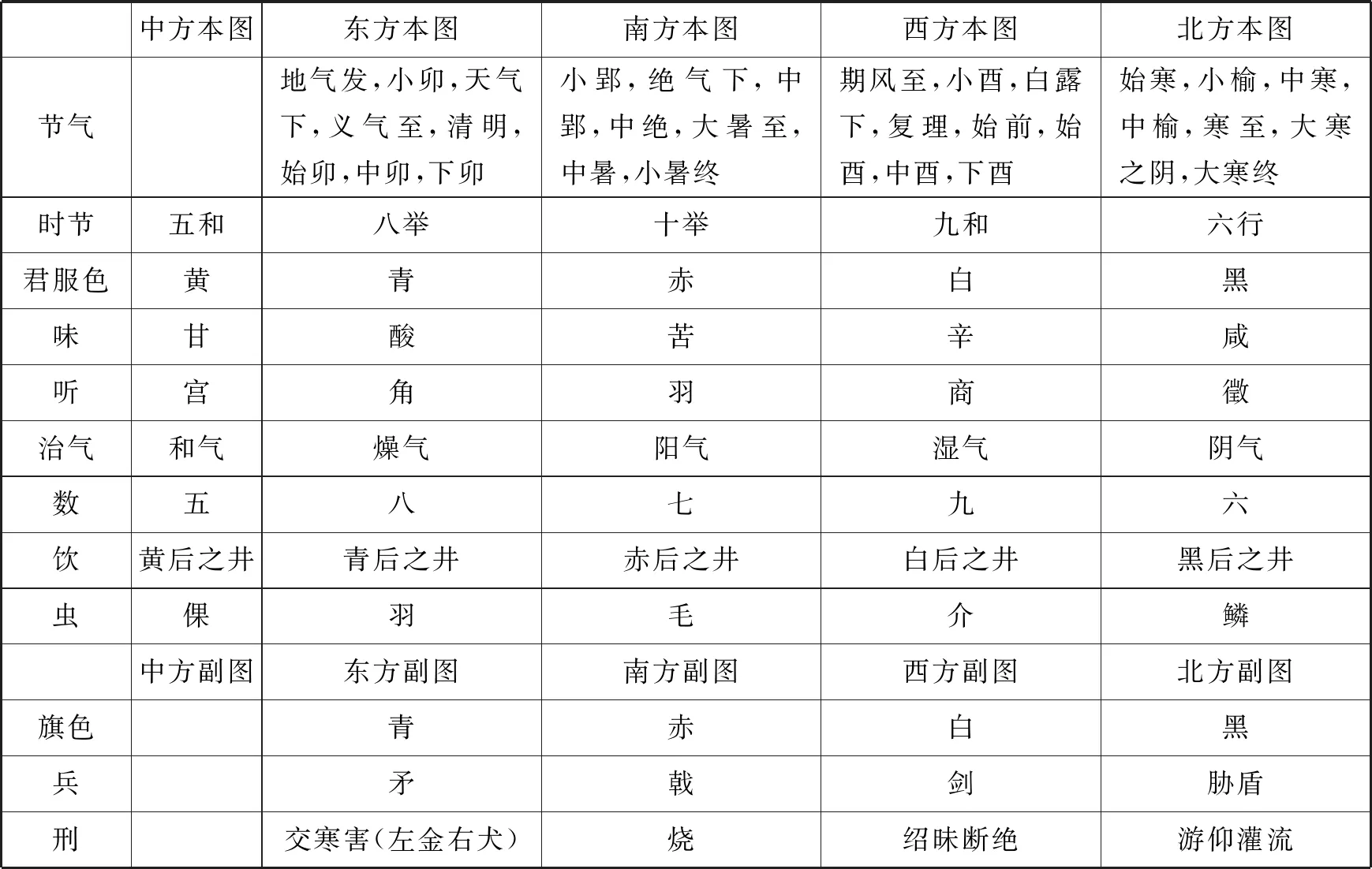

在《四时》篇中,我们可以清楚的看到春与木、夏与火、秋与金、冬与水的对应关系,而“土”则与超乎四时之上的“岁德”相对应。也就是说,五行的“土”是贯通于四时之中的,“土德实辅四时入出”,并不与某一具体季节相对。这种四时五行相配的结构就是我们所说的“中土五行”形态(如表1)。

在《五行》篇中,我们也能够找到四时与木火金水等四行的对应关系。与《四时》篇不同的是,一年被分为五等分,而土占其一。这也就意味着五行也被赋予了时间意义。但是《五行》中“土”对应了一年中的72天(1/5),似乎与《四时》对应于“岁德”是不同的。但二者是否真的就是无可调和的吗?它会不会是“土”“实辅四时入出”的一种时间意义上的展示呢?比如《白虎通·五行》对于此的解释就是“土旺四季,各十八日”,土在四季中发挥作用的时间合起来就是72天(如表2)。

表1 《管子·四时》中四时五行等相配表

表2 《管子·五行》中的四时五行等相配表

鉴于《管子》诸篇与《月令》系统所提供的四时五行相配形态的差异,以及《管子》内部的《四时》与《五行》在相配问题上所呈现的张力,我们不得不思考以下几个问题:其一,在《管子》诸篇中四时五行何以相配;其二,《四时》与《五行》的文本张力为何会出现,以及我们如何理解;其三,四时五行相配的命题为何会出现。我们会在后面的部分对这些问题逐一解释。

三、四时五行配何以可能

四时五行相配绝不是随意牵合的无类比附,其背后存在着足够强大的思想动机与足够丰富的思想资源。从前面第一部分关于四时(阴阳)、五行两大思想传统源流的论述中,我们已经看到四时五行两种观念在产生根源上存在着某些一致性;而从西汉完成的四时五行配合形态也可以看出,政治实践与政治意识形态建构是其中最重要的诉求之一。这些因素都体现在《管子》的《幼官》《四时》《五行》诸篇中。

(一)阴阳与气

阴阳与气在《幼官》《四时》《五行》诸篇中多次出现,有些地方也存在明显的一致性,我们可以大胆地说,阴阳与气在四时五行相配中起着重要的媒介作用。《幼官》篇五方与四时相对应,而每一个季节又与一种“气”相关(如表3)。所谓“治气”就是对具体季节的“气”的了解,并自觉顺应该气的流行,进而确定政治活动的内容。“幼官”被绝大部分相关学者认定为“玄宫”之误。所谓玄宫,就是圣王莅政施教的地方,所以《幼官》篇特别强调“五方”。五方正是我们前面提及的最主要的五行说起源之一。富有政治意味的“五方”也是一个源远流长的传统,比如尧舜时期的“四岳”(《尚书·尧典》),夏禹时期的“有扈氏威侮五行”(《尚书·甘誓》),猪饲彦博在注释《幼官》篇宗旨的时候也强调了“因五行以立官政”的内容。也就是说,五方与五行在《幼官》篇中的确存在不可分割的关系,而君服色、旗色(五色)、味(五味)、听(五声)、饮(五井)都是五行学说展开过程中所融摄的内容。而五方中的东、南、西、北分别与四时存在一一对应的关系,这在前面所提到的四时观念确定时就与四方异常相关存在着呼应关系。这里的四时已不仅仅是春夏秋冬这样的时间框架,而是包含具体而丰富的物候时节信息的具体时令了。四时之所以为四时,就在于每一个时节中所具有的不同节气内容了,比如春天包含了“地气发”等8个节气,夏天包含了“绝气下”等7个节气,秋天包含了“期风至”等8个节气,冬天则包含了“始寒”等7个节气。值得一提的是,四时是随节气变换而推移的,而节气运行的主体或者载体就是“气”,这也与图中所提及的“燥气”“阳气”“湿气”“阴气”相呼应。其中南方(夏天)对应阳气,北方(冬天)对应阴气比较好理解,而东方(春天)对应于燥气,西方(秋天)对应于湿气大概与作者认为燥气偏“阳”,湿气偏“阴”有关。四时变化背后其实就是阴阳之气的消长造成的,这一点从《乘马》篇中的“春秋冬夏,阴阳之推移也”可以得到印证。如此一来,我们也就能够理解中央之土所对应的“和气”当是阴气与阳气达到平衡时所呈现的状态(12)有人直接将“和气”理解为前面提到的汉代所常用的“合一之气”,作为阴阳未分化时的气的源头形态,这一点不足取。。五方(五行)与四时终于都为阴阳所统摄,即在阴阳二气的基础上,四时与五行被纳入到统一结构之中了。

表3 《管子·幼官》中的五方四时五行节气等相配表

将四时、五行统摄于阴阳二气在《四时》中已有体现(如表1),比如东方为春,对应于“风气”,南方为夏,对应于“阳气”,西方为秋,对应于“阴气”,北方为冬,对应于“寒气”。虽然中央之土并没有明确提出所对应之“气”,但是土所具有的岁德,“岁掌和,和为雨”也提示了类似“和气”的存在。虽然在具体气名上存在些许差异,但这种结构上的一致性是确实存在的。如果说《幼官》是从五方五行的角度来说阴阳的话,那么《四时》更倾向于从“四时”来讨论阴阳二气。这样我们也更容易理解,《四时》中所提及的以“星”“日”“辰”“月”定四时分明与早期四时系统“历象日月星辰”的来源之间存在着显明的延续性。《五行》篇虽然并未明言四时五行相配是以阴阳与气为基础,但其以五行为中心强调其与四时的具体配合,并将政治实践活动以及施政主体突出出来,也算是对四时五行相配所作的有益补充了。

(二)五政苟时

除了上面所提到的《四时》《五行》《幼官》诸篇在阴阳二气内容上的一致性与互补性之外,我们还发现四方、四时、四行都和具体的行政治理以及治理主体有对应关系。比如《四时》中的“春”:

其事:号令修除神位,谨祷弊梗,宗正阳,治堤防,耕芸树艺,正津梁,修沟渎,甃屋行水,解怨赦罪,通四方。

是故春三月以甲乙之日发五政。一政曰:论幼孤,舍有罪;二政曰:赋爵列,授禄位;三政曰:冻解修沟渎,复亡人;四政曰:端险阻,修封疆,正千伯;五政曰:无杀麑夭,毋蹇华绝芋。五政苟时,春雨乃来。

在春天,发政为事都有其时间上的根据,而且不可以违背,否则会带来各种祸患。如果政事得当,合于春天的天道,就一切风调雨顺,“五政苟时,春雨乃来”。而这些信息在《五行》中也有类似表述:

天子出令,命左右士师内御。总别列爵,论贤不肖士吏。赋秘,赐赏于四境之内,发故粟以田数。出国,衡顺山林,禁民斩木,所以爱草木也。然则冰解而冻释,草木区萌,赎蛰虫卵菱。春辟勿时,苗足本。不疠雏鷇,不夭麑麌,毋傅速。亡伤襁褓。时则不调。

不过在《五行》中不仅有适当其时的具体政事,而且还有治理主体——天子与左右士师——的出现。如果从政治这个维度来继续深入探讨,似乎《幼官》同样可以被纳入进来,并进一步呈现出与《四时》《五行》篇互补的特点。第一,玄宫图中,四时与四方相互对应,这一点可以看出《管子》在思考四时与五行相配中的一贯性;第二,相对于上面《四时》《五行》所提到的具体政事与施政主体的互补,《幼官》又提供了具体政事(相较于前二者,另外增加了军事制度等内容)所需要参考的节气、施政主体的服色旗帜以及祭祀方位(青阳、明堂、总章、玄宫)等信息;第三,《四时》《五行》《幼官》三篇在“土”的对应关系描述中都提到了“和”,且都与政治治理有关系,比如“人与天调,然后天地之美生”“上下亲,诸侯和”(《五行》),“其德和平用均,中正无私,实辅四时”“岁掌和,和为雨”(《四时》),“五和时节,君服黄色,味甘味,听宫声,治和气”(《幼官》)。所以《四时》《五行》《幼官》似乎不是杂凑于《管子》中的三篇,而是对阴阳四时五行合流这一系统内容的各有侧重的描述,且可以互相补充拼凑为一个整体。

值得注意的是,《管子》之外的《月令》系统在配合四时五行的时候也同样非常注重考虑政治因素,比如以五方、五时(相较四时,多一个“季夏”)配合了五帝,明堂等。只不过在月令系统中四时与五行的合流现象中,星象所确立的四时维度是主线,而五行只是处于被动牵合的地位,这一点与《管子·四时》相似。尽管如此,在四时五行相配过程中,二者对于政治因素的相同考虑恐怕不是偶然的。基于阴阳与四时的“观象授时”正是政事的一部分,就如《幼官》中节气与四方的对应关系,我们可以肯定“五方”作为人存在以及政治实践展开的空间是“四时”在具体政治实践中不得不结合的因素,而“五行”也附着在这一具体政治实践之上(体现为五声、五色、五味等)。如果说阴阳二气是四时五行相配合的思想基础的话,那么“五政苟时”就是这一思潮得以出现的内在动机了。这恐怕与战国中后期各诸侯国富国强兵、试图统一天下的政治改革有着密切的关系。

四、合流中“土”的问题

“土”在合流中所处地位由于文本差异所产生的不同上面已经有所提及。如果回溯这一问题的提出,会发现我们只是想将五行与四时完全对应起来。在这种思想动机之下,我们可以大概梳理出两种对应相配的方法,其一是将“土”与某段时间相配,无论是“72日”(《五行》),还是与“季夏”(《淮南子·时节训》),四时五行配合成为“生克五行”形态;其二是突出“土”的特殊地位,或者说它“时辅四时入出”“土王四季”,或者说土居中央,承载整个生命,而非某一种节律,这样的配合呈现为“中土五行”形态。在原初五行系统中,土是五行之一,但在合流中它的地位会发生一些具体变化。如果土只与“季夏”相对,相对于五方之政、五行之官,它似乎被权宜矮化了;如果说它“王四季”,或者承载整个生命似乎又将其权益拔高了,而且与后世“生克五行”完全分道扬镳。正是这种不可调和的矛盾与张力使后来者要么择取其一,要么试图融合,但终究功亏一篑。如果我们停留在这个角度,似乎永远没有办法真正解决两大思想系统合流中五行与四时如何相配的问题。

我们需要反问一个问题,我们一味从技术性层面思考“四时”“五行”如何相配的问题却得不到答案,是否应该回到事实文本层面思考二者具体合流的可能性以及具体如何发生的事实问题。如果回到上面我们所讨论过的内容,我们会发现,四时与五行并非那么简单直接地被放在一起,然后讨论二者具体如何相配。我们更应该回到合流的具体语境中,而不是将四时五行固定在起源传统之中,使二者相配陷于矛盾;或者从具体语境剥离出来做一个数字(四与五)比对相配。一旦我们进入真正合流的语境中,各种复杂的对应关系都会展现在我们面前。比如在《四时》中与四时相对应的是“星—日—辰—月”,“东—南—西—北”;《五行》中与四时相对应的也是四方,还有四官。我们可以肯定的是四时都已经与四方相对应,这个其实是四时与五行得以对应相配的前提和基础。

“四方”似乎成为了核心和关键。《四时》中的“四方”与四种“政”存在对应关系,《五行》中的“四方”与不同的施政主体存在关系,《幼官》中的“四方”都与具体的祭祀、服色兵器、政事联系在一起。于是具体方位的问题转化为了“行政”问题,而四时也与此有着一贯性,比如《幼官》中就有“春政”“夏政”“秋政”“冬政”的说法。那么是否有四时、四方、四政就足够了呢?如果只有四官、四时、四方、四政,是绝对不可行的,必须有一个超越四时、四方、四官、四政的存在才能保证四时之政不乱,四方之官有主,从而达到“政各苟时”(据“五政苟时”说),“和平用均,中正无私,实辅四时”,“治和气”、“岁掌和”的境地。这个时候施政主体“君”,所处之地“中”都会凸显出来了。而五行中之“土”只有成为木火金水存在运行的基础才能与此相应。

从上面的论述中,我们知道四时五行并不是直接被强行贴合在一起,而是出于特定政治改革的思想动机,同时又有丰富的阴阳二气、四方四政等思想资源作为过渡与媒介。这一思潮的出现,除了功利层面的政治改革诉求方面的原因,还有自古以来中国所具有的天人一体观这样形而上层面的原因。阴阳、四时、五行一旦形成思想体系,就极容易与民间神秘主义、鬼神传统、原初宗教结合在一起(13)“后来阴阳以及五行的学说也往往与各种民间宗教混杂在一起,或者说各种宗教往往用阴阳五行的学说支持其教义。所以司马谈说阴阳之术‘大禨祥而众忌讳,使人拘而多所畏’,班固也说阴阳家‘舍人事而任鬼神’”(刘长林:《论五行学说的形成》,《孔子研究》1994年第1期)。,这也是司马谈与班固都说阴阳家虽然“敬顺昊天,历象日月星辰”,但是“拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数,舍人事而任鬼神”(《汉书·艺文志》)了。这一思潮的出现恰恰是战国中后期理性得到了进一步的发展,思想家对传统思想资源进行祛魅努力的具体表现。比如《管子·四时》中虽然仍然将天人感应,但是却在形而上层面提出了进一步理性化了的天人一体形态(如图1)。

人活在四时四方所构建的时空中,却非一味如草木禽兽般“自然”地繁衍生息,而是自觉地被纳入到具体时空中并发挥自己的主观能动性。在四时之中,却又能贯通四时,根据时节发政为事;在四方之外,却能执掌四方之官,使之各尽职守。四时五行说能够比类、相配正是对天人一体观的最好诠释,而“中”“君”“土”的结合不仅是指施政主体——君主,也是对“人”在四时四方中的地位与价值的巨大隐喻。《五行》中所提及的土行御72日虽然不能确解,《白虎通·五行》“土旺四季,各十八日”的理解也未必正确,但是“土行”所具有的“不诛不贞”“君子静居”的品质以及最终实现的“民财足,国富,上下亲,诸侯和”的政治效验仍然与《四时》《幼官》篇中的“土”具有一致性。毕竟这些质量和效验都不是任何单独一季或者一方所能实现的。与其纠结于是否相配,不如回到“比类何以可能”的问题上。或许在此,我们收获的东西更有价值。

值得一提的是,在《管子》中,《四时》与《五行》在四时五行相配形态间的差异与《管子》同《月令》系统相较的差异是否一致呢?虽然《管子》诸篇与《月令》都是在固有月令系统的基础上进行五行四时相配尝试的,但是二者却奉行不同的月令系统。《管子》所吸收的月令系统是齐国的独特立法不同于一般意义上我们提及的夏历或者周历,比如齐历以12天为一个节气单位,每一年是360天。这一点从《幼官》中的30节气(14)相关论述参见李零:《〈管子〉的三十时节与二十四节气:再谈〈玄宫〉和〈玄宫图〉》,《管子学刊》1988年第2期。(30×12=360)以及《五行》中的五行(72×5=360)得到证明。所以,虽然《四时》与《五行》篇对于四时五行相配所采用的策略有所不同,但是二者仍然都从属于齐国独特的五季360天的历法系统,所以它们之间的差异与《管子》同《礼记·月令》体系之间的不同仍不可一概而论。

结论

四时与五行相配,或者说是阴阳与五行相配是固有的两大思想传统的合流,以《管子》《礼记·月令》为代表的不同的合流方式都是那个时代思想家们自觉地选择。在合流中,我们必须承认,无论是四时还是五行都获得了区别于其固有思想传统的额外内容。在具体合流过程中,四时与五行被共同纳入“气”的话语体系中,从而获得了相配的可能性,当然我们也可以说是五行被强大的阴—阳话语体系所融摄,然后与四时相通。另外四时与五行相配背后还有强大的政治意识形态建构作为思想动机。无论是《幼官》《四时》,还是《五行》在描述四时与五行相配问题的时候都是以政治话语的展开为重点的。我们甚至可以说,这一点才是四时五行合流思潮出现的最大思想动因,而“气”“阴阳”的话语则是一种方法论上的选择。可见,合流思潮的出现既有固有思想话语,无论是“阴阳”,还是“五行”,寻求更大的解释力的内在动力,也有思想家自觉建构的外在努力的原因。

值得注意的是这一合流过程又与战国中后期所盛行的几种思潮相一致,甚至是这些思想潮流的具体表现。这些思想潮流中最重要的一项就是对中国固有思想传统中的神秘思想资源进行理性祛魅,孟子用“尽心知性知天”来化解“天命之谓性”的神秘就是典型代表。阴阳五行思想甫一产生更是与自然宗教、鬼神传统扭合在一起,《管子·四时》中则用“道”“德”话语改造了天人关系,使天人合一的思想形态获得了形而上品质的同时消解了鬼神宗教的思想印记,或者说从朴素宗教思想的氛围中超拔出来了。第二,战国中后期各家各派的思想不再仅仅是传承固有学术思想系统,而是面对亟待解决的现实政治社会问题的时候出现的。阴阳五行家在之前其实很难作为一个独立学派而被认同,毕竟阴阳五行思想在当时是一种普遍的思想资源,甚至是思想背景。当各诸侯国变法图强、甚至试图统一天下的时候,首当其冲的就是政治体制的改革与更新,其中月令政制系统的重新建构更是最核心的内容之一。阴阳五行作为背景性的思想资源正是在这一巨大的思想变动背景之下与儒、墨、道、法各家思想融合在一起,被重新激活了。这个时候阴阳五行家作为一个学派才得以从共有思想资源中脱胎出来。但是在具体的合流过程中,我们发现四时与五行相配既有“生克五行”,也有“中土五行”的形态差异,而这一差异的产生又与当时流行的月令系统与齐国流行的独特历法不同有关。

- 管子学刊的其它文章

- 临朐出土齐国刀币和西汉半两石钱范