2000-2015年鄂尔多斯高原生态承载力时空变化特征

王瑞杰, 闫 峰, 张学良

(1.东北大学秦皇岛分校 资源与材料学院, 河北 秦皇岛 066004;2.中国林业科学研究院 荒漠化研究所, 北京 100091; 3.青海省格尔木市园林管理处, 青海 格尔木 816000)

工业革命以来,随着经济发展、技术进步和人口激增,环境污染、土地退化、人口膨胀和资源枯竭等问题不断出现,生态环境不断恶化成为制约人类可持续发展的最严峻问题之一[1]。掌握生态环境承载力变化实况并提出科学发展之路具有强烈的必要性和迫切性。生态承载力是指生态系统的自我维持、自我调节能力,资源与环境子系统的供容能力及其可维育的社会经济活动强度和具有一定生活水平的人口数量,进而体现在生物生产性土地的供需平衡方面[2-3]。随着生态承载力研究的不断深入,在研究方法方面主要发展出生态足迹法[4]、净初级生产力估测法[5]、供需平衡法[6]、系统模型法[7]、综合指标评价法[3]和生态系统服务消耗评价法[8]等,其中生态足迹法由于具有较完善、科学的理论基础,并可用于定量分析可持续发展问题而被广泛应用。生态足迹分析法是由加拿大生态经济学家William Rees[4]提出的一种度量可持续发展程度的方法,对生态足迹的解释是:一个国家范围内给定人口的消费负荷,该办法使人们知道自己对自然资产利用的状况,对测量人类对自然生态服务的需求与自然所能提供的生态服务之间的差距具有重要的意义[9-10]。在基于生态足迹方法的生态承载力研究方面,1997年Wackernagel等[11]首先用生态足迹分析方法,对全球的生态足迹进行了计算,研究结果表明全球绝大部分国家处于生态赤字状态。Ewing等[12]提出了将碳足迹、水足迹和生态足迹整合在一起的多区域建模模型,使生态承载力评价得到进一步提升。国内生态足迹研究方面,徐中民等[13]对甘肃省1998年生态足迹进行分析和计算,结果表明甘肃省1998年人均生态赤字为0.564 hm2。张志强等[14]以中国西部12个省(区市)2000年统计年鉴的数据为依据,对1999年的生态足迹进行了计算和分析。田玲玲等[15]以2005,2010,2013年统计数据为基础,应用生态足迹分析法核算湖北省生态足迹与生态承载力动态。潘洪义等[16]对成都市人均生态足迹和人均生态承载力空间分布差异进行了研究,得出成都市人均生态足迹平均值呈现逐年下降的趋势。已有基于生态足迹方法的生态承载力研究多使用静态、统计的方法来进行定量评估,在经济增长和科技进步对区域生态承载力影响方面考虑较少,对于区域内部的空间差异性体现方面也存在一定的问题。遥感技术在一定程度上可以弥补传统基于统计年鉴进行生态足迹和生态承载力研究空间性方面的不足,针对传统生态足迹方法研究存在的问题,采用多时段遥感影像并综合考虑经济因素定量分析生态足迹的动态变化过程,对于拓展生态足迹应用以及科学评价国家和地区的生态足迹动态变化,及时采取应对措施具有重要意义。

鄂尔多斯高原地处中国农牧交错带上,是砒砂岩分布最典型地区,其砒砂岩区也是黄河粗泥沙主要来源,生态环境脆弱性问题十分突出。鄂尔多斯市处于鄂尔多斯高原的腹地,改革开放以来经济社会快速发展,特别是2001年撤盟改市以来,鄂尔多斯市经济社会创造了令人瞩目的“鄂尔多斯速度”,成为内蒙古自治区经济发展速度最快的地区,伴随着经济的快速发展,人类对当地地表覆被的干预和资源利用也达到了一个新的水平[17]。科学评价鄂尔多斯高原生态承载力时空变化特征,并因地制宜地提出当地经济社会发展的科学发展之路具有重要的现实意义。因此,本研究采用2000—2015年鄂尔多斯市Landsat数据并结合经济发展数据,对鄂尔多斯高原的生态承载力时空特征进行研究,以期为地区的经济发展和环境保护提供理论和技术支持。

1 研究区概况及研究数据

1.1 研究区概况

鄂尔多斯高原位于内蒙古自治区南部,西、北、东三面被黄河环绕,东南部以古长城为界和陕北黄土高原相接。位于37°20′—40°50′N, 106°24′—111°28′E,地势中西部高,四周低,西部高于东南部。东部为准格尔黄土丘陵沟壑区,西部为桌子山低山缓坡和鄂托克高地,北部为库布其沙漠,南部为毛乌素沙漠和滩地。高原海拔大部为1 300~1 500 m,东部切割河谷部分可下降到1 000 m以下,高原顶面可达1 600 m以上。西北部桌子山自北向南伸延,东胜以西至杭锦旗以东一带海拔较高(1 450~1 600 m)。鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部,地处鄂尔多斯高原腹地。东部、北部和西部分别与呼和浩特市、山西省、包头、巴彦淖尔市,宁夏回族自治区、阿拉善盟隔河相望;南部与陕西省榆林市接壤。全市辖7旗1区和康巴什新区,总面积86 882 km2。气候为典型的北温带半干旱大陆性气候区,植被自东向西分别为温暖型草原带、暖温型荒漠草原亚带和暖温型荒漠带;土壤类型主要有栗钙土、棕钙土、灰钙土、灰漠土和潮土等;2015年总人口1.57×106人。

1.2 研究数据

在生态承载力计算中,为客观反映不同土地类型的空间分布差异,通过USGS订购下载了2000,2005,2010,2015年共40幅Landsat TM/ETM+/OIL影像,影像主要成像于6—9月。对下载的Landsat数据以2010年遥感影像为基准对另外3期的遥感影像进行了几何校正,使遥感影像统一到相同的投影类型。采用决策树、非监督分类和专家知识相结合的方式进行地物遥感分类,以2010年数据为例,首先采用TM5>150&TM7>100提取流动沙地;其次,采用光谱间关系(TM2+TM3)>(TM4+TM5)提取水体;第三,对剩下的遥感信息采用非监督分类ISODATA算法,指定最大分类数为20,最大迭代数为60次,迭代次数大于分类数1倍以上,形成1类所需的最少像元数为1,设定循环收敛阈值为0.998[18]。在此基础上,参照生态足迹模型中土地利用类型分类方法,将4期的土地利用的分类结果进行合并为耕地、林地、草地、水域、建筑用地和未利用地共6大类。采用2010年鄂尔多斯市乌审旗283个和2017年准格尔旗68个野外地面覆被类型实测资料,分别对2010年和2015年地物分类结果进行验证,结果表明其总分类精度分别为89.40%(253/283)和91.18%(62/68)。

对2000年和2005年地物遥感分类结果进行目视验证体现出了较高的总分类精度(>86.21%)。此外,研究中还选用了2000,2005,2010,2015年的社会经济数据,数据主要来源于同期的《鄂尔多斯市统计年鉴》。

2 研究方法

生态足迹是指特定区域内一定人口的自然资源消费、能源消费和吸纳这些消费产生的废弃物所需要的生态生产性土地面积,表明了人类社会发展对环境造成的生态负荷是用生产性土地面积来度量一个确定人口或经济规模的资源消费和废物吸收水平的账户工具。生态足迹模型的计算可以分为生态足迹和生态承载力两个部分,其中生态足迹可表示为:

EF=N×ef=N×∑rj×(ci/pi)

(1)

式中:EF为总的生态足迹;N为人口数; ef为人均生态足迹;i为消费商品和投入的类型;rj为均衡因子;j为生物生产性土地类型;ci为第i种商品的人均消费量;pi为第i种消费商品的全球平均生产能力。生态足迹模型作为一个静态指标,其得出的结论具有一定的瞬时性[19-20],为了合理反映研究区2000—2015年经济社会系统的动态变化,采用2000,2005,2010和2015年多个时间节点对比研究的方法。

生态承载力表示该地区生态容量,是一个地区所能提供给人类的生态生产性土地的面积总和。随着当地的经济发展和科技进步,人类对当地资源环境利用的广度和深度发生较大程度的改变,本研究在生态承载力计算时采用综合考虑社会经济系统发展的生态承载力修正模型[21],表示为:

F=X×Y×Z

(2)

式中:F为社会经济系统发展指数;X为技术指数,用高新技术产业产值占工业总产值比重表示;Y为人力资源指数,用劳动力资源占总人口比重表示;Z为经济能力指数,用当年与前一年的国内生产总值比值表示,下同。

EC=N×ec=(1-12%)N(∑aj×rj×yj)×eF

(3)

式中:EC为总的生态承载力; ec为人均生态承载力;aj为人均生物生产性面积;yj为产量因子; eF为社会经济系统对生态承载力的影响。均衡因子是某类生物生产性土地的单位面积生物产量与具有世界平均生产力的生物生产性土地的单位面积生物产量之比。产量因子表示不同国家或地区的某类生物生产面积所代表的局部产量与世界平均产量的差异,是其平均生产力与世界同类土地的平均生产力的比值。

Wackernagel等[22]研究1961—1999年均衡因子变化表明全世界各类土地均衡因子变化较小,为了加强不同区域计算结果的可比性,本研究采用广泛应用的William等提出的均衡因子和产量因子。均衡因子为:耕地和建筑用地2.8,林地和化石能源地1.1,草地0.5,水域0.2;产量因子分别为:耕地和建筑用地1.66,林地0.91,草地0.19,水域1.00,化石能源地0,对于未利用土地类型,由于其产出比较低取0值,在计算中总面积中扣除12%生物多样性保护面积[23]。

生态赤字是消费所需的生物生产性土地面积超出生态承载力可提供的生态足迹量,表示为:

ED=EF-EC

(4)

式中:ED为生态赤字,如ED>0,说明生态足迹大于生态承载力,存在生态赤字。如果ED<0生态足迹小于生态承载力,存在生态盈余。

根据遥感解译的2000,2005,2010,2015年4期的土地利用类型图,分别计算2000—2005,2005—2010,2010—2015年的土地利用转移矩阵和各类土地生态承载力。生态足迹计算时按生物资源消耗和能源消耗分为两类:生物资源主要生态产品为粮食、甜菜、蔬菜、油料、水果、奶类、蛋类、猪肉、牛肉、羊肉、山羊毛、绵羊毛、羊绒和水产;能源消耗主要包括原煤、焦炭、洗精煤、汽油、天然气、热力和电力。根据2000,2005,2010,2015年《鄂尔多斯市统计年鉴》数据,计算4个时期生物资源产量及能源消费量。

3 结果与分析

3.1 土地覆被变化

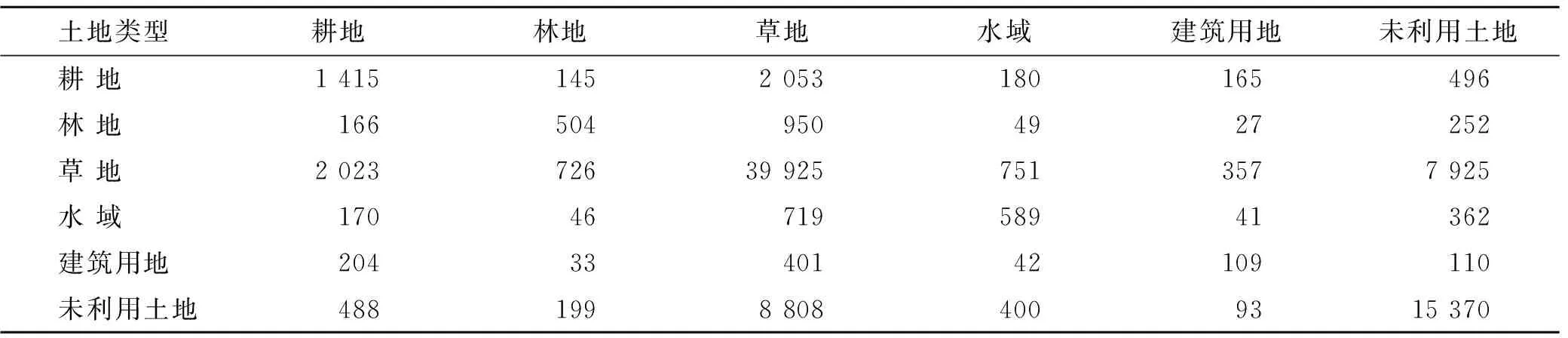

分析2000—2005,2005—2010,2010—2015年鄂尔多斯市3个时段的土地利用类型转移矩阵(见表1—3)。2000年到2005年,鄂尔多斯市草地转出和转入的面积较大,转出面积为11 782 km2,主要转为未利用土地和耕地;转入面积为12 931 km2,主要来自未利用土地和耕地,草地总面积不断增大。未利用土地的转换也比较明显,具体表现为转出面积9 988 km2,主要转为草地、耕地和水域;转入面积为9 149 km2,主要来自草地和耕地,总面积表现为转出大于转入。耕地面积相对稳定,转入和转出的数据相差不大。

表1 2000-2005年鄂尔多斯市土地利用类型转移矩阵 km2

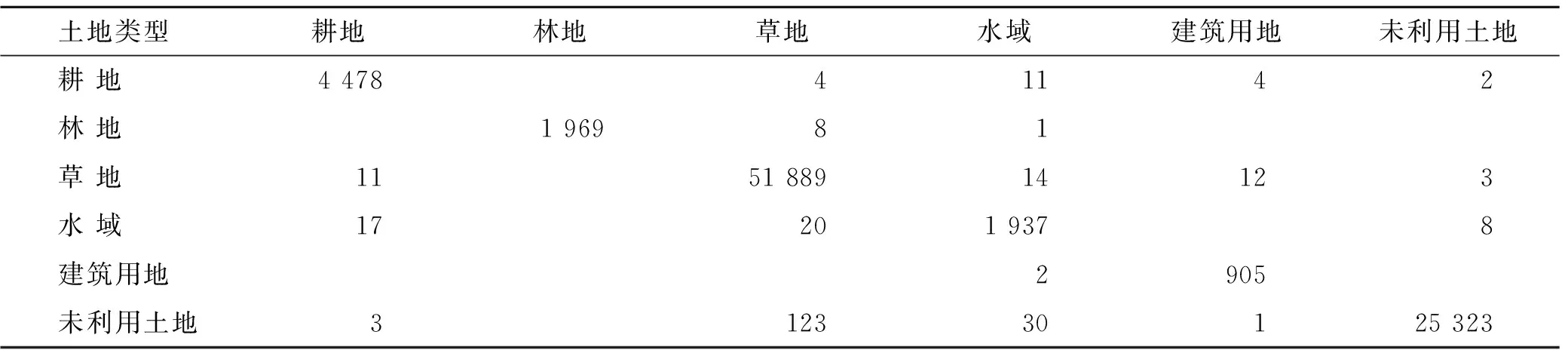

表2 2005-2010年鄂尔多斯市土地利用类型转移矩阵 km2

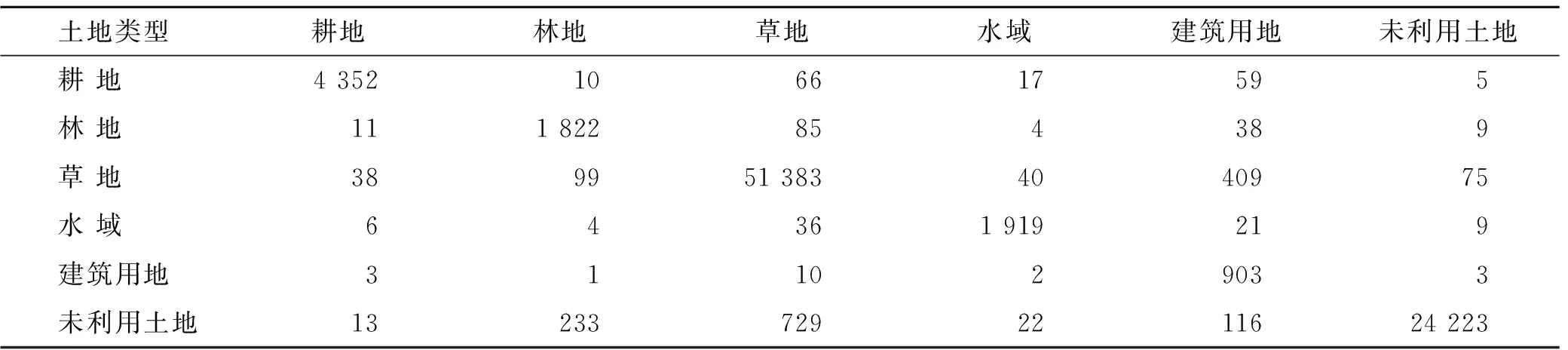

表3 2010-2015年鄂尔多斯市土地利用类型转移矩阵 km2

2005—2010年,土地覆被变化空间转移矩阵对角线处数值最大,其他数值相对较小,土地利用类型相对稳定。转出的土地利用类型中,未利用土地类型面积最大(157 km2),主要转为草地和水域;转入面积为13 km2,主要来自水域,总面积增加。转入的土地利用类型中,草地转入面积最大,其中转入155 km2,转出为40 km2,面积相对增加。建筑用地面积增加相对较多,其他土地利用类型整体上变化不大。

2010—2015年,土地覆被变化空间转移矩阵面积变化不大,其中草地转出和转入的面积相对较多,分别为661 km2和962 km2,草地面积相对增加。未利用土地转入为101 km2,转出为1 176 km2,主要转出为草地,其次是林地和建筑用地。建筑用地面积转入和转出分别为643 km2和19 km2,转入部分主要来自草地和未利用土地。

3.2 生态足迹

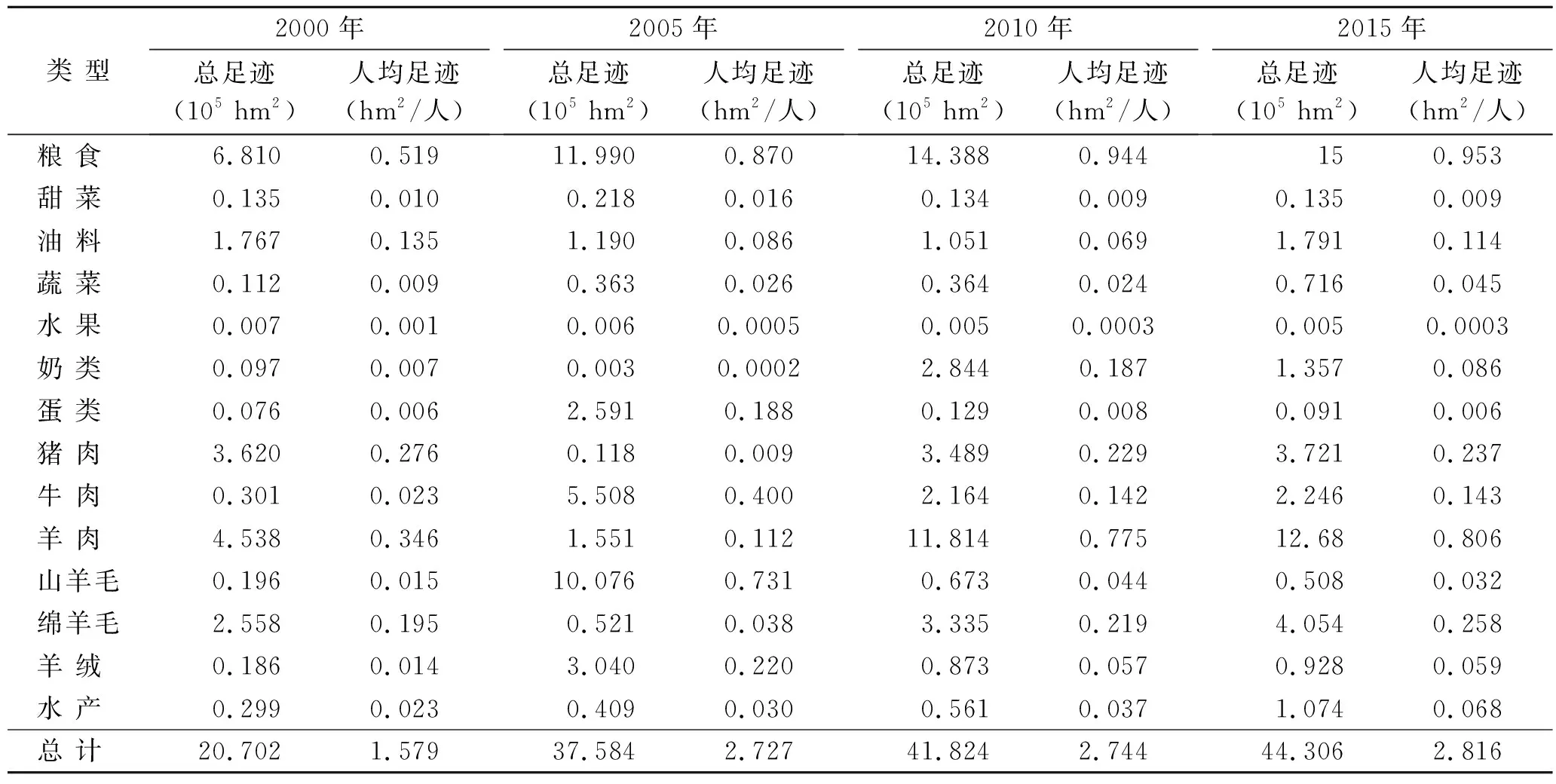

根据生态足迹公式和鄂尔多斯市2000—2015年的统计年鉴数据,计算其生物资源和能源消费的生态总足迹及人均足迹(见表4—5)。结果表明:2000,2005,2010和2015年生物资源总足迹分别为2.07×106,3.76×106,4.18×106,4.43×106hm2,人均生物资源足迹分别为1.579,2.727,2.744,2.816 hm2/人,2000—2015年鄂尔多斯市生物资源总足迹和人均足迹均呈不断增加的趋势。2000,2005,2010和2015年能源消费总足迹分别为2.60×106,7.50×106,2.60×107,3.84×107hm2,人均能源消费足迹分别为1.977,5.439,17.039,24.415 hm2/人,2000—2015年能源消费总足迹和人均足迹也呈不断增加的趋势。

在能源消费足迹中主要以原煤需求为主,2000年占总能源消费足迹的94%,2005年占比下降为85%,2010和2015年所占的比例相同为82%。原煤的消费量远高于其他能源品种,这一方面说明鄂尔多斯市是一个以工业为主导产业的地区,对原煤需求量较大,同时也表明鄂尔多斯市作为中国的能源富集区,是煤炭资源的主要供应地之一。

表4 2000-2015年鄂尔多斯市生物资源消费账户

表5 2000-2015年鄂尔多斯市能源消费账户

生物生产性土地面积以化石能源用地所占的比例最大,其后依次是草地、耕地、水域和建筑用地,林地所占比例最小。可见鄂尔多斯市的发展主要以消耗自然资源为主,属于资源型城市,草地是当地主要土地利用类型,生物资源消耗以草地产品为主。生物生产性土地面积生态足迹变化情况计算结果表明:耕地、林地、草地、水域、建筑用地和化石能源用地的总足迹和人均生态足迹均呈增加趋势。2000—2015年总生态足迹表现为21世纪前10 a生态足迹增加十分迅速,2005年生态足迹是2000年的2.41倍,2010年则为2005年的2.68倍,2010年后生态足迹增加速度相对放缓,2015年生态足迹为2010年的1.42倍。纵观2000—2015年鄂尔多斯市生态足迹变化,2015年生态足迹为2000年的9.18倍,2000—2015年生态足迹年平均按15.93%的速率递增,其增长速度远高于当地的经济发展水平,对当地的生态环境产生较大压力。

3.3 生态承载力时空特征

根据土地利用类型、均衡因子和产量因子计算鄂尔多斯市2000—2015年的生态承载力。统计结果表明:2000,2005,2010和2015年总生态承载力分别为:1.140×107,2.349×107,1.168×107,和1.365×107hm2。在生态承载力时间变化方面,生态承载力表现为以2005年最大,2015年次之,再次为2010年和2000年,表现为先增加后降低,再缓慢升高的特征。生态承载力的变化较多地受到社会经济的影响,具体表现为:研究时段内随着时间的变化,人力资源指数由2000年的0.55增加到2015年的0.68,处于不断增加的趋势;技术指数在2005年最大(0.79),之后开始下降,2010年之后开始上升,2015年达到0.13;经济因素对社会经济系统发展指数影响较大,经济能力指数则2005年达到最大(1.50),2000年和2010年基本相同为1.22,2015年相对最低为1.04,说明2000—2015年初期经济增长速度较快,随着时间的推移其增长速度相对变缓,与经济能力指数相对应,鄂尔多斯市总生态承载力呈相对降低的趋势。

生态承载力绝对值表示图斑尺度上由于土地利用变化和社会经济的发展对区域空间上变化的影响。分析生态承载力绝对值分布(见封2附图6—9)表明:2000—2015年,鄂尔多斯市生态承载力绝对值表现为整体上逐渐上升的趋势,但其增加幅度存在一定的差异。2000—2005年整个区域范围增加了近1倍,这主要是由于社会经济因素的发展而使其生态承载力提高,2010—2015年虽然社会经济因素一直提高,但生态承载力绝对值反而降低。生态承载力绝对值在空间变化方面存在较大的差异,2000年生态承载力绝对值高值区主要分布在杭锦旗的东北、西北和东南部;达拉特旗北部分布面积较大,在西南和东南地区及准格尔旗、东胜区和伊金霍洛旗也有零散分布。2005年生态承载力绝对值高值区主要分布在杭锦旗东北、西北和东南部、达拉特旗北部、西南和东南部、准格尔旗西部、东南部、东胜区和伊金霍洛旗中部,在乌审旗东部和东南部地区及鄂托克前旗中部和东南部也有零星的分布。2010年杭锦旗东北部、达拉特旗北部、西南和东南部、东胜区和准格尔旗南部地区、伊金霍洛旗中部地区为生态承载力绝对值高值区。2015年生态承载力绝对值高值区主要分布于杭锦旗东北、东南部和达拉特旗北部、东胜区、准格尔旗和伊金霍洛旗中部地区。总之,2000—2015年生态承载力绝对值空间差异主要是基于土地利用类型差异的生态生产性土地面积不同,具体表现为同一时期耕地和建设用地集中区生态承载力绝对值相对较高,其次是林地、水域和草地,未利用土地相对最低。2000—2015年,随着时间的推移,建筑用地和草地面积逐渐增加,而未利用土地面积逐渐减少,对应到空间分布上表现为草地在各个旗区分布较广,其生态承载力绝对值相对较低,鄂尔多斯东北和北部地区由于耕地和林地分布相对较多,其生态承载力绝对值相对较高。

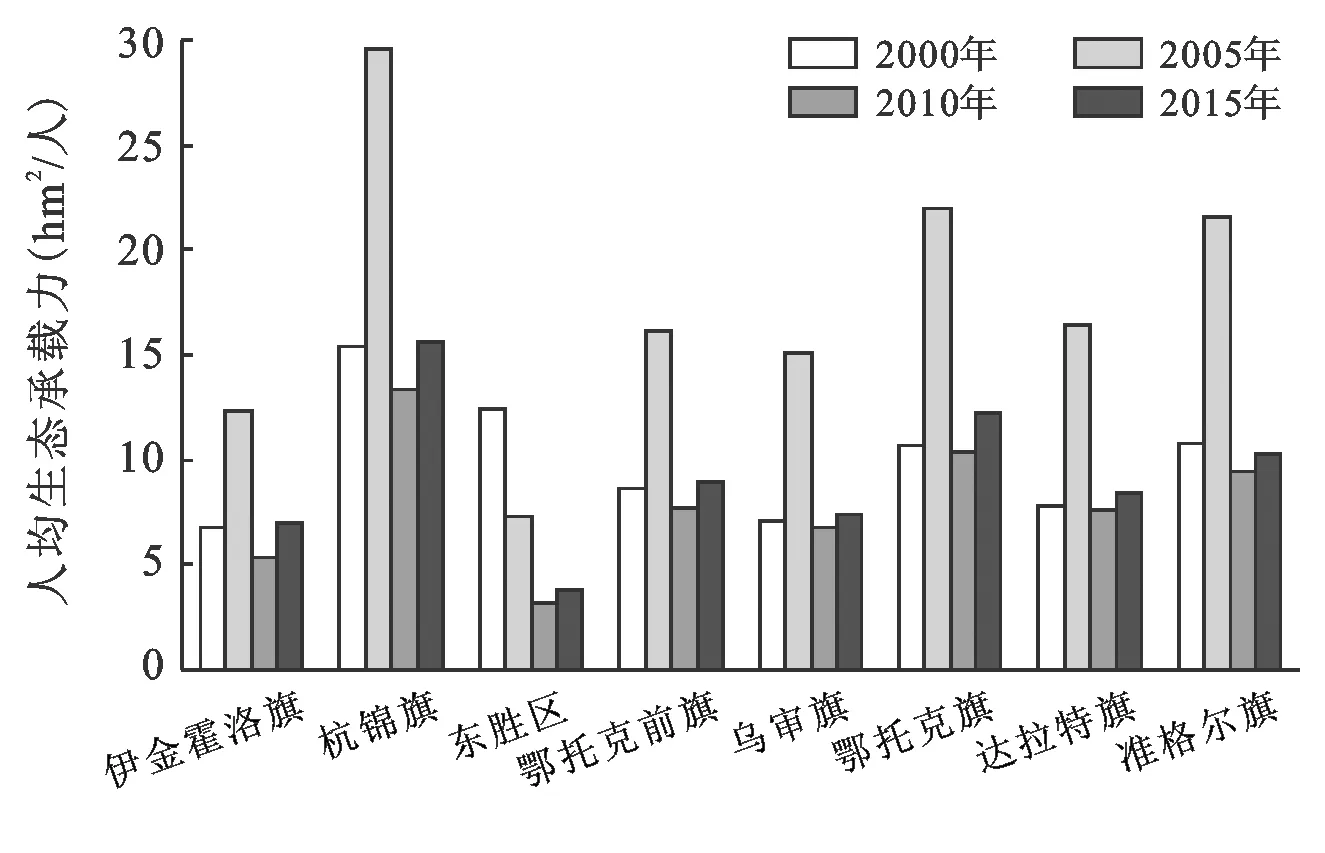

利用生态承载力绝对值、人均生态生产面积和人口数量等数据,计算鄂尔多斯市2000—2015年各旗区的人均生态承载力(见图1)和总生态承载力(见图2)。结果表明:2000年人均生态承载力以杭锦旗最高(15.41 hm2/人),东胜区次之(12.74 hm2/人),伊金霍洛旗相对最低(6.77 hm2/人);2005年除东胜区外其他旗均有所增加,其中以乌审旗增加幅度最大(为2000年的2.13倍),2005年人均生态承载力在数值差异方面以杭锦旗最高(29.63 hm2/人),鄂托克旗次之(21.95 hm2/人),东胜区最低为7.31 hm2/人;2010人均生态承载力和2005年相比均表现出大幅度下降,其中以准格尔旗下降最大,人均生态承载力以杭锦旗最高(13.40 hm2/人),鄂托克旗次之(10.42 hm2/人),东胜区最低(3.23 hm2/人);2015年各旗区人均生态承载力高于2010年,其中以伊金霍洛旗增加幅度最大(为2010年的1.30倍),准格尔旗增加幅度最小(为2010年的1.09倍),人均生态承载力以杭锦旗最高(15.58 hm2/人),鄂托克旗次之(12.27 hm2/人),东胜区最低(3.76 hm2/人)。综观2000—2015年各旗区人均生态承载力变化,空间差异主要表现为杭锦旗相对最高,其次是鄂托克旗、准格尔旗,时间变化表现为先增加、后减少、再增加的特征。鄂尔多斯市各旗区人均生态承载力的变化主要由不同利用类型土地面积和人口数量决定。不同土地利用类型中,耕地和建筑用地的均衡因子和产量因子相对较高,对应到不同旗区,杭锦旗耕地和建筑用地约占鄂尔多斯市总面积的4.23%~4.52%,低于达拉特旗(6.62%~7.24%)和准格尔旗(7.16%~7.83%),但由于该旗人口密度较低(7~8 人/km2),使其人均生态承载力相对较高;鄂托克旗虽然耕地和建筑用地面积占比仅大于鄂托克前旗,但由于其人口密度在全市相对最低(4~5 人/km2),使其人均生态承载力次于杭锦旗,在全市处于较高的水平。东胜区耕地和建筑用地面积占比为2.11%~2.50%,是鄂尔多斯市经济、科技和文化中心,人口密度相对最高(75~111 人/km2),人口密度高在一定程度上对当地的生态环境产生压力较大,使人均生态承载力相对最低。

图1 2000-2015年鄂尔多斯市各旗(区)人均生态承载力

图2 2000-2015年鄂尔多斯市各旗(区)总生态承载力

各旗区总生态承载力也存在较大差异,2000,2005,2010,2015年各旗区总生态承载力表现为:2005年总生态承载力相对最高、2015年次之,2005年明显高于2010年和2000年;各旗区总生态承载力表现出升高—降低—升高的变化特征。2000年各旗区总生态承载力相对较低,其数值仅为2005年的48.93%,生态承载力提升潜力较大。在各旗区横向比较方面,2000—2015年各旗区总生态承载力以准格尔旗相对最高,达拉特旗次之,再次为杭锦旗,鄂托克旗、伊金霍洛旗和东胜区总生态承载力相差不大,乌审旗的总生态承载力较低,鄂托克前旗则相对最低(仅相当于准格尔旗的20.53%)。

3.4 生态盈亏

根据计算的生态足迹和总生态承载力,计算鄂尔多斯市2000-2015年生态盈亏情况(见表6)。结果表明:鄂尔多斯市2000年到2005年处于生态盈余状态,2000年生态承载力为生态足迹的2.44倍;2005年到2015年由生态盈余转为生态赤字,随着经济的发展生态赤字逐渐增加,2015年生态足迹是生态承载力的3.12倍。在人均生态足迹方面,2000年人均足迹为3.556 hm2/人,2005,2010,2015年分别为8.166,19.783,27.23 hm2/人,2000,2005,2010,2015年对应的人均生态承载力分别为8.686,17.046,7.687, 8.645 hm2/人。人均生态足迹快速增加但人均生态承载力却呈现降低的趋势,2005年后人口对环境的压力远大于生态承载力,对当地生态环境的健康发展施加了较多的不利影响。对应到当地人口和经济发展变化方面,2000—2015年鄂尔多斯市总人口由1.31×106人增加到1.57×106人,人口增加率为19.85%; GDP从2000年1.50×1010元增加到2015年1.80×1012元,城镇居民家庭平均每人每年消费支出由4 499元增加到22 918元,分别增加了120.00倍和5.09倍,快速增加的人口以及经济高速发展、消费水平持续提高所带来的能耗和物耗增加可能是生态赤字产生的重要原因。

表6 2000-2015年鄂尔多斯市生态盈亏状况 hm2

4 讨论与结论

基于Landsat影像和社会经济统计年鉴数据,采用生态足迹法对2000—2015年鄂尔多斯高原腹地鄂尔多斯市的生态承载力时空特征进行研究,主要得出以下结论。

(1) 鄂尔多斯市土地利用类型中,以草地利用面积最大,其次是未利用土地和耕地。土地转移矩阵分析表明:2000—2005年草地转换面积较大,总面积不断增加;未利用土地转换面积次之,面积趋于减少;耕地面积相对稳定。2005—2015年土地利用类型相对稳定,土地类型转换变化较小,主要为未利用土地转出为草地和建筑用地。

(2) 2000—2010年生态足迹迅速增加,2010年后增加速度相对放缓,2000—2015年总足迹和人均足迹均呈增加的趋势,总生态足迹多年平均递增速率为15.93%;6类生产性土地面积生态足迹中,以化石能源用地所占的比例最大,其后依次是草地、耕地、水域、建筑用地和林地。

(3) 生态承载力时间变化方面,以2005年最大、2015年和2010年次之、2000年相对最小,生态承载力呈先增加,后降低,再升高的特征。生态承载力空间变化方面,以准格尔旗总生态承载力最高,其次是达拉特旗和杭锦旗,鄂托克前旗相对最低。

(4) 2000—2005年处于生态盈余状态,2000年和2005年生态承载力分别为生态足迹的2.44和2.08倍;2005—2015年由生态盈余转为生态赤字,且随着经济的发展生态赤字不断增加,2010年和2015年生态足迹分别为生态承载力的2.57和3.12倍,生态承载力处于严重透支状态,生态环境的可持续发展面临着较大的挑战。

生态承载力变化是地球表层大气圈、水圈、岩石圈和生物圈综合作用的结果,鄂尔多斯高原承载力的大小既受到耕地资源、森林资源、草地资源、水资源、矿产资源等因素综合影响外,人口数量、社会经济结构、居民的消费习惯、环保意识以及科技进步等因素也会对生态承载力的变化起着重要作用。以社会经济系统发展指数为例,2005年由于技术指数和经济能力指数相对较高,其经济发展指数对总生态承载力的影响增加了1.068倍,2000年和2010年受到经济发展水平和国际金融危机大环境的影响,经济发展指数对总生态承载力的影响增加较低,分别为0.023和0.024。本研究采用遥感数据结合社会经济系统发展指数对鄂尔多斯高原生态承载力时空特征,比传统仅依靠统计年鉴进行基于生态足迹法的生态承载力评价具有一定的进步性,生态足迹法虽然考虑了不同的土地利用类型之间的差异,但是相同的土地利用类型(如耕地)由于生产结构调整或者喷灌、滴灌等技术使用,其产出和消耗能力可能存在较大的差异。如何结合当地土地利用类型,从植被类型、气候资源、水资源、社会经济和技术进步等多角度入手,进一步验证和修正承载力计算的均衡因子和产量因子,进而科学评价地区、国家乃至全球尺度水平的生态承载力将是本研究的进一步研究内容。