从写实的叙事到魔幻的现实

——以万玛才旦《撞死了一只羊》的荒诞呈现为例

鲁乾辉 潘可武

我国少数民族题材电影的数量、票房总额虽然十分有限,但因其牵扯众多的文化和政治议题而具有重要的意义。国产西藏电影叙事的身份想象在历史发展中形成了三种基本模式:第一种是强调国家、民族认同建构和国家、民族身份生产的国族化叙事;第二种是突出和强调西藏自然、人文和日常生活的奇特性、浪漫性、神秘性的景观化叙事;第三种是在尊重和挖掘西藏语言、文化和生活经验的特殊性、异质性的基础上探索西藏民族主体性的民族化叙事。[1]

最早期的西藏电影集中于构建西藏地区少数民族的国族身份,营造全体国民的归属感,呈现少数民族个体身份和国家民族身份交叉融合的氛围,巩固56个民族一体化的中华民族共同体。随后,西藏电影走向内地观众对于藏族自然景观、生活景观、文化景观的猎奇感和好奇心的满足,着重于呈现雪山、草原、高原、湖泊和歌舞、骑马,以及朝圣、天葬、转经、磕长头等典型化、类型化的西藏符号。以万玛才旦、松太加等为代表的“西藏电影新浪潮”的出现,西藏题材电影已摆脱国家身份塑造认同的阶段和景观化叙事的过程,转向关注西藏文化身份的主体和专注于民族性的个体角色叙事。

一、万玛才旦影像世界的建构

在万玛才旦的相关访谈中,他认为写实主义的风格叙事和民族寓言的讲述方式对自己影响极大,尤其是巴赞、阿巴斯、侯孝贤、小津安二郎等为代表的写实主义风格为主的导演。万玛才旦作为第一位用藏语展现藏族自治区生活的藏族导演,其独特的影像表达手段被称作“阿巴斯式”的风格呈现,他追求用原生态影像表现生活的真实面目。在影片中的叙事避免刻意的修饰,采用藏语对白复原人物和生活的真实,启用非职业演员淡化表演的痕迹,隐匿藏区符号的强烈表征意义,刻意弱化故事中的戏剧冲突,用纪实的影像来呈现藏族地区的风土人情和生活的细枝末节。

万玛才旦试图建立并逐渐形成自己的独特风格记录藏族地区的变异,不同于“他者”旁观的角度对藏族文化的客观的纪实性影像描述,而是以虚构与现实融合的手法游离在藏区,客观冷静地描述藏文化相关的信息,既是故事性的,又是纪实的影像。他的电影使藏族文化由影像建构走向文化扫描,结束以往他者记录的猎奇心理和想象性的文化描述,是以新的主位视角观察民族文化的影像活动。这种视角的转变和改变结束了藏地文化在影像世界中被书写、被传播的被动性命运,开始了藏地文化影像表达的主动性和文化扫描的使命。

西藏区域的民族特征、导演的独特叙事风格、普世的人性探讨等特征造就了藏族题材电影独有的地位。万玛才旦根据西藏的现实境遇,开辟和建立了高度个人化的影像特征,在展现民族文化的同时,关注普通个体生存的境遇和面对的困境。目前为止,他制作的电影作品主要有6部,从初期创作的“藏地三部曲”:《静静的嘛呢石》(2006年)、《寻找智美更登》(2009年)、《老狗》(2011年),到具有商业气息的《五彩神箭》(2014年),再到形成独特影像风格的《塔洛》(2016年),在2019年的《撞死了一只羊》走向了魔幻荒诞的叙事风格。万玛才旦从边缘的小人物入手,展现某个具体普通人、家庭、群体的日常生活,以小见大地反映整个藏区的生存状态,在这些影片中真实地再现藏地的现实生活场景,探索现代文化冲击下的西藏的传统主体文化身份的失落和建构。他的目的不在于维护和呈现不受时间侵蚀和外界影响的古老西藏,而是积极探寻受多种现实力量改变中的西藏的进程。

(一)二元对立的符号表征

导演万玛才旦开创藏族文化民族化叙事的先河,以内在的种群意识探寻和摸索藏族文化的主体性,以一种文化自觉的态度观察和注视着藏族文化的过去、现在和未来。把这种旁观者的角度融入到电影创作中去,不直接表露自己的看法,而是邀请受众共同审视个体命运在现实境遇中的文化表现。民族寓言是他亘古不变的主题,以个别人物浓缩整个族群,见证现代文化和器物对于传统藏族文化的身份的消解和建构。二元对立符号表意系统和象征隐喻随处可见,剧中以他者人物身份旁观和见证着二元之间的变动,来探讨传统的离去与回归。在万玛才旦的所有电影中,充满了人物身份和环境情节的二元对立,依托物体和符号的具象来诉说西藏种群的现代寓言,用藏族的主体性开启民族化叙事。

从万玛才旦现有的电影作品可以发现,影片主题一直聚焦于传统藏族文化的身份面对现代化冲击的解构与建构,讲述藏族民族文化和社会与现代文明撞击的民族寓言。他的题材选择、叙事手法、身份建构、环境场景、事件冲突等,都围绕着二元对立的符号系统进行隐含意和象征意的表达。

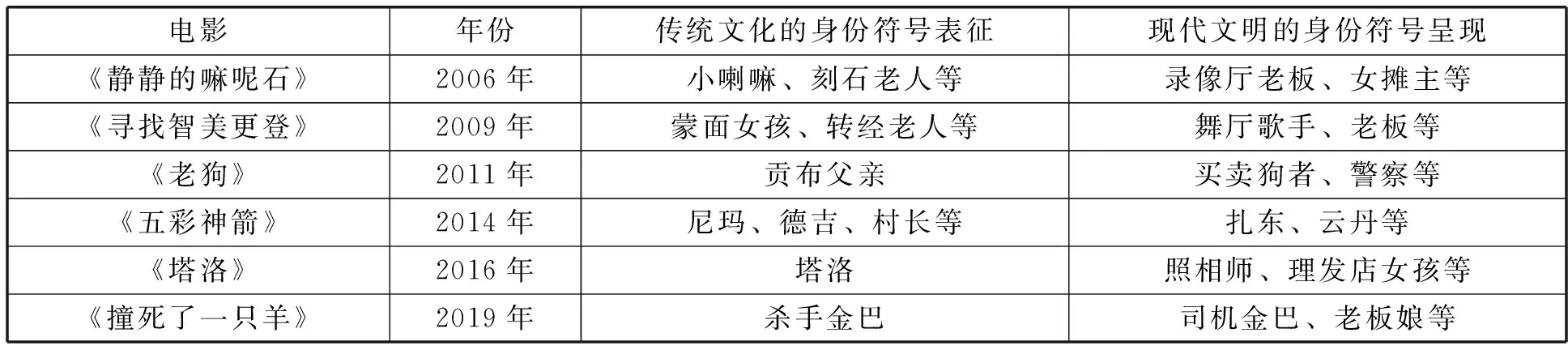

藏族自然哲学的二元论“二元是对立的”的痕迹十分明显,事物之间相互否定、相互冲突、相互消灭,思维方式的二元性判断肯定与否对比鲜明,伦理道德的善与恶、真与假的区别显著。同时,万玛才旦的藏族身份在当下汉族语境中的交流和生活中,不断的身份切换和思维方式的变化,不同生活的体验,以及不同语言的交流和文化的反差,促使他产生藏人身份认同的焦虑和困惑。他把自己的困顿和藏族群体的境遇放到二元对立世界进行表达,像《塔洛》以孤独的个体与民族国家身份相互交织,用小辫子、塔洛、身份证这些具象符号,探讨个体认同的疏离和身份的丧失。身份对立的设定在他所有的电影中都是特别明显且重要的符号形式(如下表),身份的对立差异让传统文化与现代文明交织,符号的关联运动探讨和审视藏族文化的境遇和发展。

电影年份传统文化的身份符号表征现代文明的身份符号呈现《静静的嘛呢石》2006年小喇嘛、刻石老人等录像厅老板、女摊主等《寻找智美更登》2009年蒙面女孩、转经老人等舞厅歌手、老板等《老狗》2011年贡布父亲买卖狗者、警察等《五彩神箭》2014年尼玛、德吉、村长等扎东、云丹等《塔洛》2016年塔洛照相师、理发店女孩等《撞死了一只羊》2019年杀手金巴司机金巴、老板娘等

万玛才旦的影像世界不仅充满着身份符号化的对立,且充斥大量的二元对立的原生态场域影像。《静静的嘛呢石》中的寺庙与村庄、《寻找智美更登》中的公路、汽车和藏族聚集地,《老狗》牧区与城镇,《五彩神箭》的村落、壁画与大型国际比赛现场,《塔洛》中的牧羊区和发廊、照相馆,《撞死了一只羊》中的寺庙与酒馆,场景的对立是当下现代文明对于藏族原生态生活的侵扰,也是藏区现代文化生存场域的体现。身份符号和场景的二元对立为具象符号的意义衍生和扩展做了很好的铺垫,用具象符号的交流和碰撞探讨现代器物对于传统精神的动摇和文化的断层、民族文化和民族精神的价值、藏戏的坚守与遗忘、生活方式的坚守、传统射箭技艺的传承和背弃和面对现代文明的焦虑、个人身份的坚守和寻找、面对现代文明的态度和方式等。

从自然景象的记录,到种群中的人,再到关注生命的个体,万玛才旦的每部新作都体现了新的高度。最开始只是对于现代新鲜事物充满好奇,传统与现代之间并没有明显的对立和冲突,描绘西藏人民生活应对现代变化的改变。《静静的嘛呢石》中小喇嘛的信念动摇、刻石老人文化传承的终结、寻找传统文化和民族精神的本质,展现传统生活方式的忘却、终结和传统文化认知的迷惑。而在《老狗》《塔洛》中则显现出明显的悲观,剧中的人物与现实之间发生猛烈的碰撞,代表传统的群体生命显露出巨大的焦虑和不安,从而凄凉和失落。《撞死了一只羊》中继承了二元对立的人群群像和空间的对比,但由民族化的叙事走向藏族人民个体的觉醒,关注当下的藏族文化和藏人的生存状态。

(二)具象符号的象征隐喻

万玛才旦的影像叙事的最大特征在于纪实性的观察,实地取景的生活场景,无论是寺庙、城镇、酒馆、村庄和戏台都是对于生活的真实再现。避免人照光的加入,最大限度的使用生活中原有的光源和自然光来拍摄。大景别的长镜头保证了时空的完整性,容纳更大的生活空间。在时间的延续中记录人物的情绪状态和生活常态,尝试在大环境中讲述人物内部隐匿的情绪状态,缓慢的叙事节奏给观众留下充足的时间感受人物的情绪流动。原生态影像呈现真实的藏区生态,注定了观众猎奇视角的旁观观赏,影像和场景的欣赏很难传达电影的内涵。

然而,隐喻和象征成为万玛才旦表达超越文本之外意境的重要手段和方式,现实和隐喻的结合才是区别于传统意义的写实主义美学的万玛才旦式电影美学表达。他在现实主义的基础上,强调或者突出象征的、寓言的东西,然后通过符号化具象在现实中的交融探讨背后的引申意。万玛才旦认为,相对于纪实性的平铺直叙,象征的或者寓言的手法和呈现方式是更高级的叙事策略。他通过对西藏日常生活和普通个体的记录,呈现自己对于藏族文化、社会的变化、新事物的融入的审视和思考。万玛才旦通过接触的艺术表现方式和深刻的视觉元素来呈现族群意识和文化自觉,以此获得受众对于藏族文化的认可。

《静静的嘛呢石》代表着藏族母语电影的开始,以西藏民族的视角,讲述佛教文化对于西藏现实生活空间和精神世界的建构,用嘛呢石、新生命的降临和老人的离去表达超越本意的隐喻意、象征意。让观众跟随小喇嘛的视角见证传统藏戏和现代电视剧VCD的差异,品味藏族食物与现代零食饮料口味的区别,以看藏戏的老人和跳迪斯科年轻人的对比,以新生的幼小生命来观察和审视现代文明与传统文化的交融,影射出宗教信仰的动摇和藏族传统文化继承的断层。而《寻找智美更登》则以剧中导演的视角见证西藏文化的衰落和改变的进程,“寻找”是影片的主题,剧中人物没有寻找到自己的结果,但在寻找的过程中,似乎找到了自己的定位和情感信念的寄托,明确了藏族传统文化和民族精神,剧外人似乎也在影片的剧情中通过探寻日益模糊的藏族民族身份而获得心灵的救赎。

《老狗》则以悲观绝望的态度审视西藏现代化的过程,现代城市空间和机器马达的轰鸣取代了寺庙、经幡、嘛呢石等传统典型的藏区空间符号。通过卖狗、买狗、盗狗、放狗、救狗、勒狗的过程,结束了藏獒的命运,在生与死的对立中思考传统藏族生命个体如何面对现代文明社会,传统生活方式和文化身份是终结还是传承,是面对无法坚守的民族文化的呐喊与彷徨。

上述三部电影,是导演影视创作手法和个性表达形成的初级阶段,尝试讲述完整的故事在西藏影像符号世界中留给观众有限的思考。《五彩神箭》通过套路化的模式,讲述了一个传统射箭比赛的竞技故事,充满了爱情、竞争、对抗的母题和元素,可以说是万玛才旦对于商业电影的一种尝试,有着明显的主动向商业妥协的意味,拓宽了商业电影发展的道路。

然而,这次尝试无疑是万玛才旦回归自我熟悉和擅长领域的一种尝试和探索,特定边缘阶层的定位也逐渐促成其自身独特的影像风格。《塔洛》中牧羊人在拥有辫子的时候,可以一字不差地背诵毛主席语录,失去“辫子”的时候也失去了背诵语录的能力,身份证和小辫子之间的二元对立,寓意着藏族人在当下时代对于身份认同的路径,国民身份下的藏族文化身份坚守是正确的选择,只有坚持自己的原则和信仰,简单纯粹的藏民才不会陷入当下身份认同的彷徨无助的精神漩涡。

这些电影找到了特色的寓言化创作模式,运用了二元对立的表意系统,创作中暗含现代文明对于传统世俗生活的改变和侵扰。托物言志是万玛才旦对于个体命运、族群生存状态的审视和思考。

二、魔幻荒诞的表达:虚幻与现实的交融

《撞死了一只羊》继承了二元对立符号表达和托物寓意的民族化叙事策略,让现实与虚幻交融,运用两个相同的名字,在不同身份的男人类似的行踪、相似的对话、重合的位置、重复的事件的反复演练中与观众沟通。引导观众在万玛才旦建立的开放式文本架构中去探寻、梳理、沟通、解读,并在其过程中建构属于自己的故事。

相对于以前的叙事风格和表现手法,万玛才旦的《撞死了一只羊》在讲述司机金巴撞羊的救赎和杀手金巴复仇的故事中走向了新的高度。该影片收获第75届威尼斯国际电影节地平线单元最佳剧本等众多奖项,于2019年4月26日在中国内地的艺术电影院线放映联盟上映。万玛才旦对于这部电影的处理,规避了以往的纪实性手法,运用文本意义的空白和影像空间的呈现,探讨个体意识的觉醒。在佛教氛围和地域习俗的文化语境之中,讲述两个金巴的偶遇和选择,讨论藏族传统文化的何去何从。万玛才旦在影片中没有为不同文化语境的受众给出任何确定性的答案指向,只是通过文本的间性、影像空间的虚实、个体意识的觉醒等创新手法,探讨与寻找藏族精神的栖息地。

(一)文本的间性:不确定性意义的探寻

“任何文本的建构都是引言的镶嵌组合;任何文本都是对其他文本的吸收与转化。”[2]文本间性就是互文性、互文本性,来源于文学创作领域,指的是文本之间已有文本的多次易位、交叉出现的重合文本表述。广泛意义上来看,文本间性已经扩散到其他领域,影像文本吸收和转化文学文本,镜像反射文学文本中的世界,构成新的视听文本组合。原有文本符号在影像中的建构、组合形成新的文本意义生产语境,能指与所指的关联充满不确定性。文本意义的生产依靠于文本彼此之间的关联和读者的解读,创作者、受众的文本交汇,是各自语境中文本意义生产的对话。万玛才旦在《撞死了一只羊》中放弃了文本生产主体对于文本意义决定的权威性,不再建构确切的能指与所指关联,而是期待观众在文本的互文性中探求影片的含义。

电影《撞死了一只羊》融合改编了两个小说文本,万玛才旦的同名小说《撞死了一只羊》和次仁罗布的《杀手》。影片以前者为开端,讲述司机金巴路途中撞羊,没有任何其他人物出现,直到遇见杀手金巴,开启两个故事“你中有我,我中有你”的相互影响和穿插的重合叙事。在呈现完司机金巴超度羊、寻找司机金巴、梦中复仇的全部故事,观众对结局一头雾水的时刻,片尾再次给出字幕“如果我告诉你我的梦,也许你会遗忘它。如果我让你进入我的梦,那也将会成为你的梦”。

影片对于原有小说文本的融合和藏族传统、谚语的借用,构造新的文本生产语境。司机和杀手原属于不同小说的两个人物,却有着同样的名字:金巴。两个金巴在影片中产生交集。他们有相似的情感经历,司机无意杀羊,杀手有意复仇,前者寻求救赎,后者渴望解放。两个金巴的世界形成了形象塑造的“互文体”,增加观众对于画面主体身份的困惑。导演有意去建构开放式的文本,引发观众对于金巴身份的联想。

相对于小说文本,电影增加了司机金巴因放心不下,寻找杀手来到相同酒馆的故事情节。影片中对两人酒馆情景采用同一机位、同一空间的重复讲述,两人坐在同样的位置,置身于相同的人群,和老板娘进行类似的对话。他们相似的神情看向窗外,看到同样雪地行走的狗和仇人带着小男孩的身影,甚至看到了彼此。线性的虚实交叉重复叙事,观众此时此刻已不知道哪个是梦境,哪个是现实,就像平行时空的两个个体做着同样的一件事情。一前一后的交叉重合叙述,不同色调的画面语言,观众对于故事中的主体产生困惑,到底是谁做了这一切,杀手存不存在?其答案基于观众的认知,认知即答案。

歌曲《我的太阳》贯穿整个影片之中,太阳的所指在不同个人文化语境中有着不同的诠释。什么是太阳?对于羊和杀手,司机金巴与他们的相遇都从太阳的方向走来。在羊的视野里,司机金巴像是太阳慈悲的化身,为了羊的轮回而坚持超度,传统的藏族仪式把它带到天空;在杀手的视域中,驾驶室里的金巴也是沐浴在阳光慈悲之中,为了救赎自己而存在,梦中复仇而获得对传统束缚的解脱。司机金巴唱着跑调的《我的太阳》,挂着一面是活佛、一面是女儿的护身挂饰,他把自己的女儿看作太阳,女儿是他的希望。玛扎有着同样的太阳意指,珍视自己的儿子,随时带在身边。而杀手的太阳则可能是仇人玛扎,那是他活着的动力和走出精神限制的希望。司机金巴在梦中复仇的时间,《我的太阳》再次响起,形成了一个影像结构,不仅完成了叙事,且在符号层面完成太阳释义的变化,《我的太阳》在此意味着解脱、放下、救赎与完结。

影片中借用大量文本产生互文现象,互文文本的建构正是为了满足欣赏主体对不确定意义的探寻。经历撞羊后的一系列心路历程,司机回到了撞羊的起点,他在这里入梦,穿上杀手金巴的衣服,向玛扎复仇而走向终结。司机身份和服饰符号重叠为一体,像是两个金巴的合二为一,司机就是杀手,杀手就是金巴。终点也是起点,同一地点的不同事情,现实中司机金巴在这里为了羊而救赎,梦境中司机金巴则开始了复仇之路。不少观众猜测,司机金巴撞死的不是羊,撞死的是那个杀手,也有观众认为,根本没有杀手这个人,杀手只是司机的镜像。导演在文本间性之中所追求的正是审美主体意识的觉醒、作者意图限定的消亡、意义建构权利的让位。

(二)诗意的影像:虚幻与真实的交织

诗意是独特的意境或美感,是有意识主体对事物的情感反馈,是以一定的视觉形式表达作者思想的特有方式。电影中的诗意通常利用外在形式的影像符号,传达内在寄托的主体思想。诗意电影并不完全等同于电影中的诗意,前者是诗意情绪所产生的影像空间结果,后者则是依附于经典叙事框架之下部分诗意影像情节的情绪表达。万玛才旦突破以往的藏族题材作品,对藏区故事镜像版的再现呈现强烈的写实主义风格,在影片《撞死了一只羊》中采用线性叙事,交代卡车司机与杀手之家错综复杂的故事,穿插写意的画面形式,借用画幅比例、影调色彩等手段,描绘出一个亦真亦幻的诗意影像空间。整个影片的形式感较强,故事的叙述层面强调审美的真实,内心的情感表达注重虚幻的体验,服务于万玛才旦内心对藏族精神的思考。外在形式与内在需求的合力,增强影片的哲学色彩,蕴藏更大的影像空间意。

“电影空间的视觉表意是第一位的……首先必须找到一种能够体现自己创作意图的视觉图景及空间形态。如果没有一种能够与电影的叙事主题相对应的视觉化的表意空间,影片的任何意义都无法表述。”[3]万玛才旦运用4∶3的画幅比例,舍弃场景外部空间的呈现,专注于内心世界对于大环境里小空间的个体人物描绘。全片的影像画面抛弃宽画幅比例的调度方式,采用具有复古感的画幅,追求一种具有颗粒感的胶片质感。大量的长镜头和固定镜头形成独具万玛才旦标识的影像美学。西藏风景美丽无垠,外在空间的样貌最适合宽画幅比例进行全景展示。4∶3的画幅比例相对于宽银幕,局限了镜头对于西藏地域的展现,万玛才旦有意摒弃观众对于西藏地貌的猎奇,把注意力集中到驾驶室、酒馆、店铺等狭小空间中的个体样貌。空间视域的集中,则是导演刻意对抗西藏环境呈现外驱力有意识遵循内心驱动的选择,他希望观众关注符号背后的释义,探寻重塑语境之中情感的内涵。

剧中对于两个金巴相遇之后的描绘,驾驶室中两人的正面或背面取景,无论是脸或后脑,都形成各截掉一半的对称构图,以及酒馆的虚实相遇,都是有限空间中更狭窄画幅的呈现。杀手和司机之间如同彼此的镜像,一样的神情和焦虑,互相映射着对方,两者互为即将经历着彼此经历的,如同一个人的两面。电影通过外在形式建构人物内心,将人物放置于特定的局促空间,强化人物内心的矛盾冲突。

色彩不仅是客观被摄物的真实存在,也是表意主要形式之一。影片绝大部分都是彩色叙事,直到司机金巴来到酒馆寻找杀手,切换至司机金巴的现实时空和杀手金巴的非现实时空虚实交织的场景。两者同样空间的呈现,导演有意选择截然不同的画面风格,司机金巴的出现总会在现实世界叠加一层金色的光泽,而杀手则采用朦胧的黑白画面进行展现。司机金巴进入到餐厅的时间画面采用正常的彩色,与酒馆老板娘对话的过程中,彩色与黑白交替出现,开始现实和非现实空间的重合。杀手同样的对话和吃饭流程,导演选择Lensbaby固定光圈定焦镜头进行拍摄,形成边缘虚化的黑白画面穿插到司机金巴的现实时空。他们以对方之名入梦,看到对方世界的不一样的选择,相互审视和观望。酒馆的场景之后,司机金巴探寻杀手的足迹,来到仇人玛扎的店铺,坐在相同的位置面对一样的茶台。他看到了杀手的选择和痛苦,对于传统使命的反抗和现世未报的挣扎。边缘虚化的黑白画面中,杀手难以抑制内心想要摆脱传统束缚的情绪而痛哭流涕。他不希望仇人的儿子即将陷入自己复仇的漩涡,放下佩刀,承担康巴人有仇未报的耻辱,痛苦地离去。

司机金巴作为传统藏人,体会到了杀手的挣扎和极为矛盾复杂的心理,但他尊重杀手的选择离去。归途中,出现一个卡车行驶在风雪中的黑白画面,这一刻似乎司机金巴继承了杀手的传统和意志。相同内容的不同画面重复表达、现实和虚假空间的交锋,使得影像成为视觉关注的对象,获得抽象的意义。

万物皆有轮回,影片中的轮回既是叙事内容,也是叙事的结构。司机金巴在撞羊的起点入梦,走向杀手金巴复仇的终结。梦中世界的一切变得金黄,透过水的倒影司机金巴穿着杀手的衣服起身,高度重合的影像,两人的世界合二为一,司机金巴完成了杀手金巴梦寐以求的复仇动作。金巴提刀刺向仇人玛扎的瞬间,阳光充满整个画面,大家借阳光之名获得解脱。司机金巴完成传统藏族人的使命,杀手金巴终于为父报仇,仇人玛扎的牺牲维护了康巴人复仇的传统,由此完成了一个轮回。观众在影片的轮回之中,体会到藏人的独特信仰与文化,同时感知了影片带来的叙事与审美。

(三)个体的觉醒:符号的建构

让·米特里认为,影像、符号和艺术是电影美学理论认识的三个层次。影像经过一定规则的处理,获得符号的意义,使得电影成为艺术,具有诗意。《撞死了一只羊》通过金巴个体符号的能指,展现佛教轮回的思想和当代西藏精神当下的困顿,讨论传统藏族精神、信仰、世俗文化在现代藏汉文化语境中的去向,寻找藏族精神的栖息地。

司机金巴是游走在世间的佛教徒符号,信奉生死的轮回,撞羊的开始是他信念实践化的体现。杀手金巴是康巴精神所指的单个具象,传统赋予他“有仇必报”的民族性格,十多年在路上只为手刃杀父仇人。两个金巴的相遇,开始了使命与信念交换的轮回。司机金巴是佛教信仰文化的具象符号个体,超度羊体现了宗教的仁慈。杀手金巴是藏族传统精神的载体,有仇必报是必须守卫的民族精神。他们还是不同的群体指向,司机金巴是藏民现代化的体现,杀手金巴则是传统藏民的代表。卡车司机金巴身穿皮衣,用磁带播放意大利歌曲,抽滤嘴式香烟,这是经过现代文明洗礼之后的新生藏民形象。杀手金巴穿传统藏服,腰佩藏刀,吸着鼻烟,步行寻觅仇人,他是典型传统藏人的化身。身份的赋予无形中给予他们一种集体使命,一种群体的标签化特征,司机金巴必须救赎,杀手金巴唯有复仇。

司机金巴受现代金钱观和信仰的驱使,坚持花钱为羊超度,把羊放在天葬台上救赎自己的灵魂。他拒绝乞丐吃羊肉又加以施舍,羊只供奉给秃鹫,祈求秃鹫把羊的灵魂带到天上,谋求下一世的好轮回。杀手金巴十几年来行走在路上,只为群体意志行使复仇的使命,然而当他看到仇人的煎熬、救赎,毅然抛弃了强加的民族生命意志,遵从内心意识的觉醒——宽恕。他不想重复仇人的生活,更不想仇人的孩子如同自己一般继承复仇的意志。他决定放下屠刀,结束轮回,自己的痛哭和离去是个体与群体属性之间面对传统与现实的无力呐喊与咆哮。杀手金巴放下了身份所指的强加,然而仇人玛扎并没有放下,他在等待杀手的到来,只有被杀才是属于他最终的归宿。这是在传统群体身份赋予玛扎的命运,只有自己的儿子行使向杀手金巴复仇的使命,玛扎才使康巴的传统得以延续,真正完成康巴人的历史宿命。杀手金巴接受现实文明的洗礼,背离传统的坚守,打破使命继承的轮回。司机金巴身份意识觉醒,摒弃现实,手刃仇人,在梦中维护了民族传统。不同的个体在群体类型化的语境之中,开始了个体与传统之间的碰撞与冲突,他们该遵循自己的内心,还是标签化的生活,这无疑是他们的生存困境。

他们拥有同样的名字——金巴,具有“施舍”的含义,除了相同的名字,他们面对现代文明的挑战和传统的约束,还有着相似的失落与迷惘。这种困惑不仅存在于金巴之中,而存在于整个藏族群体,从而使个人命运与机遇获得升华,成为一个时代的藏族人的侧影。

传统与现代的交替之间,处于夹缝之中的生存个体面对传统、现代两者的夹击。司机金巴完成对于羊的救赎,来到肉铺毫不犹豫的买下半扇羊,带给自己的情人。撞羊、度羊、买羊,对待羊的态度变化,形象展现了具有信仰而又世俗的司机金巴。信仰与世俗两种不可调和的矛盾集于一身,行为对错交给观众去讨论。或许也无所谓对与错,只是藏族精神在当下困境的一瞥。司机金巴具有一颗悲悯之心,做完羊的一切,他开始担心杀手金巴的命运,连与情妇的相聚都显得心不在焉,早早出发踏上追寻杀手的道路。他来到同样的茶铺,做着平行时空里另外一个金巴做的事情,看到了另外一个金巴看到的世界。相同的吃饭流程,司机金巴选择外来的小瓶百威啤酒,杀手则买下大瓶的拉萨啤酒,身份的属性开始对立,现代和传统开始碰撞。随后,司机金巴追寻杀手来到仇人玛扎的家里,他看到了杀手的困顿,他应选择饶恕,他实际也选择了饶恕,可司机金巴在梦里选择了对于身份所赋予的传统认同。现实和传统开始易位,信念与传统交织,使命完成了传递。为了救赎,他在梦里穿着杀手金巴的衣服,手刃仇人,醒来之后,不知是在梦里还是在现实。司机金巴的仁慈是佛教应有的教义,也是当下价值观念体系的应有之义,是身份属性所带来的与外界文明交融之后叠加的产物。他的复仇欲望来自潜意识的身份认同,是世世代代相传的祖训,仁慈和复仇的对立、现代与传统的冲突是不可调和的矛盾,既要接受现代文明的洗礼,也要维护藏族人的传统是当下藏人面临的机遇与挑战。

梦中天葬台上秃鹫群飞,随后被一架飞机所取代,秃鹫是传统符号的表达,飞机则是现代文明的象征。藏人到底该如何抉择,剧中没有给出明确的答案。这种困惑来自于藏区,是藏区生活者生存在现代文明冲击之下所经历的矛盾困惑。这种困惑不仅是区域性的,更是全人类共同的生活迷茫和存在困境。司机金巴摘下自己的墨镜,也许这一刻才是他面对困境和焦虑之后最终的答案——放下。梦中的复仇是他遵循传统的体现,而放下是当下的价值体系的期待。金巴为羊超度得到了救赎,替杀手完成了使命得以解脱,成为打破轮回的力量。

三、小 结

《撞死了一只羊》是部具有故事文本、影像叙事和精神表达创新的影片。大量的空白没有明确解读的指向,叙事的断裂、开放式的结局,让一切猜想变为可能。同时,影片外在的形式与叙事的结构有机融合,不仅完成了一场藏族轮回的叙事,且在整个影片的轮回所设置的各种情节、道具、语言、场景等中出现类似、重复的影像建构,赋予了影像从叙事走向符号的功能,从而建构了具象之外的审美与意义。在继承二元对立的符号呈现和具象符号的象征隐喻特色的基础之上,《撞死了一只羊》是万玛才旦从写实的叙事转向魔幻的现实,在叙事风格和影像呈现方式上的一次全新尝试。