新生代农民工城市融入困境及对策研究

张娟

摘要 国家统计局发布的农民工监测报告显示,新生代农民工已占全国农民工总数的51.5%,据此推算其现有数量为1.48亿余人,数量上新生代在农民工群体中已占主导地位。新生代农民工作为其老一代的承继,却表现出更为强烈的城市融入意愿,以及不同于他们上一辈的价值理念和行为方式。该研究以东莞某电子厂作为观察视域,洞察新生代农民工的当下生存境遇,进而探讨新生之群的人与城之现实碰撞与彼此融入进程中所面临的现实困境,探寻突围之策。

关键词 新生代农民工,城市融入,困境,对策

中图分类号 F323.6文献标识码 A文章编号 0517-6611(2020)06-0230-05

Abstract According to the monitoring report of migrant workers issued by the National Bureau of Statistics, new generation of migrant workers accounted for 51.5% of the total number of migrant workers in China. According to this calculation, the current number is more than 148 million, and the number of new generations predominates in the migrant workers group. The work of the new generation of peasants is the inheritance of the older generation, but they show a stronger willingness to integrate city, the values and behaviors are different from their previous generations. This paper takes an electronics factory in Dongguan as a place of observation, trying to explore the current living conditions of the new generation of migrant workers. Then, to explore the real dilemma of the collision between the people of the new group and the reality of the city and the process of integration and integration,to find a breakthrough.

Key words New generation of migrant workers,Integration into city,Dilemma,Countermeasures

新生代农民工的城市融入问题,事关城市发展的内生动力,是城市产业升级的重要人力资源支持。据国家统计局2019年4月29日发布的《2018年农民工监测调查报告》显示,全国农民工总数已达28 836万,其中1980年及以后出生的新生代农民工已占比达51.5%,比上年提高1.0%[1]。研究者融入新生代农民工群体之中近距离观察与深入交流,并从同代同群的自身个体经验出发进行现实思考。基于此,特选择具劳动密集型、新生代农民工集聚等特点的东莞某电子厂作为实践研究切入点,以此分析新生代农民工当前城市生活态势与群体主要特征,及其在城市融入中所面臨的困境,并探寻突围之路及解决之策。

1 新生代农民工群生画像及其城市融入现状

对于新生代农民工这一称谓之源起,王春光[2]在有关农村流动人口的社会认同与城乡结合关系研究中,曾使用“新生代农村流动人口”一说,并在其2002年发表的另一研究中,进一步对“新生代农民工”作出明晰界定,是指20世纪80年代出生并成长于农村,具农村户口且在90年代后期进城务工的农村劳动群体[3]。全国总工会新生代农民工问题课题组[4]在其调研报告中,正式将新生代农民工定义为“出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口”。该研究对象——制造业新生代农民工,主要指在工厂务工的新生代农民工群体,以下有的行文之处亦简称为“新生代”。

新生代农民工的城市融入,不是简单的城乡地理的迁移,而是涉及经济、生活、文化、制度、社会保障等各方面的融入与适应过程。因此,关于该群体的城市融入界定,亦派生出不同理解。如田凯[5]研究指出,流动人口融入城市生活囊括了经济融入、社会融入、心理或文化融入三个层面。简新华[6]对新生代农民工融入城市的论述中,指出其城市融入是新生代农民工在实现市民化,拥有与市民同等权利与身份,基本消除与原城市居民差别,并在工作和生活方面长期而稳定地扎根城市。

新生代农民工作为新生力量,对城市的融合与切入,较上一代更为积极和主动。新生代已远离农业劳动,乡村生活记忆已渐次减淡,他们更熟悉和认同城市生活方式。他们较之其父辈,有更强烈的城市融入意愿。在这一场新生代完成自我城市化、市民化过程中,即是自我与城市在经济、社会及文化等层面的城市化及其自我适应性之不断调整。他们的努力与融入历程,亦谱写了这一代人当下生存状态与群生画像。

1.1 城市游离者,频繁更换工作

新生代农民工较之其父辈的城市务工生涯状态而言,其工作更换更为频繁。很多年轻的新生代农民工,仍处于城市漂浮者状态,大多数人未能在一个城市或企业稳固扎根。苏首飞[7]在对制造业基层员工流失问题的研究中,表示年轻员工尚处职业浮躁期,大多数80后、90后员工更换工作较为随意和频繁。在深入实践的东莞某家电子厂,就其员工人事档案剥离出户籍仍为农村的新老两代农民工数据进行分析发现,在该企业中老一代农民工的平均工龄为15年,最高工龄为33年,该电子厂新生代农民工的平均工龄仅为3年,最高工龄有22年,但只占新生代群体中的极少数。在深度数据挖掘中得出该厂新老两代农民工在几组工龄段中的各自占比如图1所示,可见老一代工龄在10年以上的占大多数达68.1%,而新生代工龄在5年以下的达75.3%,甚至工龄在1年以下的新生代农民工在该厂新生代农民工群体中已占去三成。根据实地观察发现,在该电子厂生产高峰期,曾有很多新生代农民工通过劳务中介机构派遣到该企业从事日薪工工作,即干一天结算一天工资而不愿做长期工。在这些群体中,还出现“干一天玩三天”的现状,甚至这成为一些劳务中介用以吸引他们的招聘宣传诱导。关于新生代农民工从事日薪工的现象,日本NHK电视台曾于2018年5月6日播出的《三和人才市场——中国日结1500日元的年轻人们》作过深度报道,镜头聚焦那些游离在人才市场及劳务派遣中介周围的新生代农民工。

1.2 工作时间较长,加班成为常态

长时间加班成为一种生存所迫,甚或一种现实绑架。新生代农民工在社会中仍处弱势地位,大多数新生代们的父辈一代都未能给他们提供较为优越的物质积累,使得他们在步入社会之后有强烈欲望追求更好的物质生活,努力构建自己的经济基础。不管是处于工厂底层的大多数新生代因工厂自身的低成本、劳动力密集等性质,还是从事其他行业的新生代农民工因其人脉资源有限、自身技能不足、资历尚浅等因素而未能及时晋升到公司核心岗位,需要超时加班,以获生存需要。据观察发现,该电子厂在每年的生产高峰期,为赶赴货期,生产一线员工每天工作12~13 h,甚至出现全月无休现象。因过低的底薪标准,使得多数新生代工人被裹挟进加班费收入超过正常工作时间工资收入的诱惑循环中,这必然导致他们陷入一种疲态、厌倦与无奈交加之感,甚至产生反弹而出现了一部分日薪工的现象。长时间加班,对他们身体健康都带来某种隐患。另外,长时间加班亦消耗掉个人学习提升的空间,长远而言不利于个人成长以及产业升级对人才要求不断提高的未来趋势。

1.3 教育程度有所提升,且更关心下一代

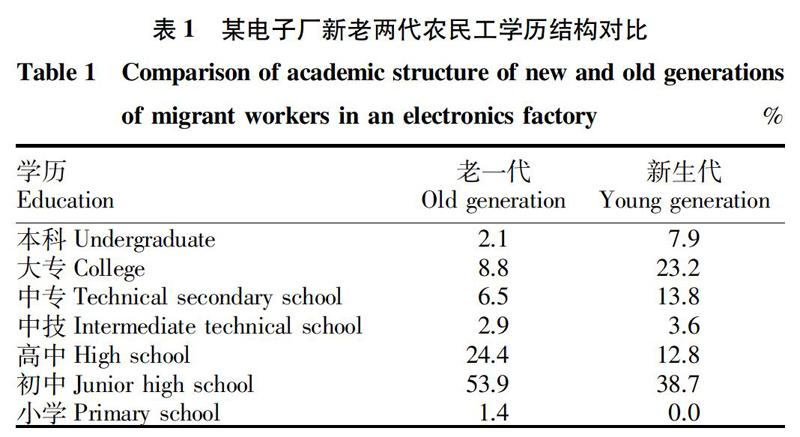

在新老农民工的代际更迭中,新生代受教育程度较之前辈有所提升。这得益于改革开放经济飞速发展推动教育普及,以及社会发展与竞争加剧,迫使其提高教育层次成为新生代城市融入与生存要求必需。就该电子企业新老两代农民工的学历文化结构进行汇总和分析发现,在该厂的老一代农民工中,初中及初中以下学历的占比过半(55.3%),在新生代群体,高中以上学历已占61.3%,其中专科学历达23.2%,高于老一代的8.8%,本科学历为7.9%,高于老一代的2.1%,已呈倍数变化和提升(表1)。另外,在与该电子厂的新生代交流中发现,对于已生儿育女的新生代农民工已开始更加关心下一代教育。在条件允许的情况下,他们更愿意将儿女留在身边自己教育。

1.4 新生代的收入现状及职场沉浮

新生代的收入依然会随着企业的经营状况、行业兴衰或经济周期等,起伏不定。尤其在制造业领域,大多数工厂一线员工仍维持以较低的底薪、加班费、岗位津贴等要素构成的工资结构。在生产高峰期,新生代农民工因超时加班,他们可以获得相对高于平常的收入。但在工厂不赶货期或者订单减少时,工厂则会严控加班工时,收入水平呈现大幅下滑现象。在面对经济动荡的大环境下,新生代仍处于受波及较大的一群。如2008年金融危机,以及2018、2019年中美贸易争端等外部环境恶化,企业经营困难则会大幅降低员工福利及加班工时,甚至大幅裁员。在访谈中,曾经历过这两轮经济风波的新生代农民工表示,他们在外部环境冲击中,收入会呈断崖式下跌。很多工厂因无订单可做,员工上班时间只能五天八小时拿较低的底薪,甚至正常工作时间都难以饱和而以放假处理。对于少部分已晋级到中层管理的新生代农民工而言,同样面临职业动荡。如一位已进入工厂中层管理岗位、具有全日制本科学历的新生代农民工,曾在2018年一年之内被迫更换5次工作。收入起伏不定和职场沉浮莫测的不安全感,亦为新生代内心真实写照与职业现状。

1.5 住无居所,吾心安住是何乡

近20年来城市房价持续狂飙式攀升的进程中,大多数新生代农民工群体住无居所,或城市屋檐候鸟般栖息状态,在一定程度上共同构筑了新生代的内心低归属感。他们对城市本有着强烈的融入意愿,但城市无可依凭的固定居所,昭示着城市与之产生某种疏离,以及扎根艰难的现实状态。另外,对于尚处各行各业基层的新生代农民工而言,他们在城市所租住的居所,其居住环境仍不甚理想。据观察,在制造业工厂务工的新生代农民工,因其工资收入较低,使得他们没办法租住到租金较贵,但条件及设施更为完善的小区,大部分人只能租住在当地居民自建的狭小出租屋内,其城市居住空间及环境充满逼仄感,因此亦影响到城市社区融入及参与度。

1.6 多元价值选择,更包容的开放心态

较之上一代,新生代农民工因自身教育水平与城市生活经验,造就其更为多元的价值选择和不同视野,而不会像他们父辈那样过于单向价值取向和单向思维。尤其在婚恋观念中表现得较为明显,在城市的新生代农民工普遍对晚婚晚育保持接纳和理解的态度,甚至为职业发展主动选择晚婚晚育的人越来越多。据中山大学港澳珠江三角洲研究中心发布的《珠三角区域发展报告(2013)》显示,在珠三角务工的新生代农民工中,有74.5%的新生代农民工处于未婚状态[8]。新生代择偶更倾向于多样化,而不像他们父辈那样局限于较近的特定地理区域,同时新生代倾向于追求彼此相通的价值理念和共同生活愿景。另外,其消费观念和消费行为紧跟城市的消费潮流,他们不会像上一代那样過着极度节俭的生活,转而关注生活品质。他们对他人不同价值理念与生活方式,也保持彼此包容和尊重的开放心态。

新生代农民工的城市融入现状可谓纷繁众多,但从上述6点之构建所描摹的制造业新生代农民工群生画像,仍显示其保有一定的创造性洞见,避免过于古板依照经济融入、社会融入、心理融入等维度划分。

2 新生代农民工城市融入的现实困境

新生代出生并成长于改革开放时代,但待其长成步入社会工作时,已不能如上一代幸运可享较多政策红利,搭上经济快速增长的时代列车。他们遇到计划生育、大学扩招、房价暴涨、快速更迭的科技浪潮、经济增速放缓等现实冲击。他们在时代的洪流中,不断淘洗自己,在现实中自我检阅、自我锤炼。他们急切渴望在城市获得生存发展以及自我价值实现之同时,能够深度融入城市,成为新市民,从而摆脱自父辈身上沿袭下来的身份标签。他们在积极融入城市过程中,却面临一道道无形之墙,身陷多维现实困境,该研究尝试分析和归结其中最常见的几种。

2.1 留守二代的轮回及其情感撕裂

户籍依旧是新生代融入城市的壁垒,成为新生代农民工下一代子女能否随身入学之重。近年各大城市上演人才争夺战,但在其热闹纷繁的表象之下,难掩门槛横亘在新生代面前,形成新的阻隔,诸如有学历、社保、居住年限、技能等级等条件准入。户籍附加属性太多,对于那些不具备城市户籍但一直在城市务工为城市贡献的新生代农民工,其子女依然无法在身边享受免费九年义务教育。对于少数进入中高管理层或高级白领阶层的新生代而言,如其子女未能免费入读公立中小学,可以勉强入读私立学校。但对于大多数普通的新生代而言,普遍偏低的收入水平,难以支撑额外支出。一些人为的制度障碍或自身经济条件等原因,不能承受子女在城市受教之重,造成新留守二代的轮回。这对于作为曾经历留守一代伤痛而愈加重视下一代教育的新生代农民工而言,无疑产生新的情感撕裂与无奈,亦是当下新生代城市融入的制度困惑。

2.2 低收入难以支撑高未来的无力感

多数新生代所处行业或所从事职业,仍处收入低位。甚至缓慢的收入增幅,不敌物价飞涨。且收入易受企业经营状况、大环境的经济周期所左右。尤以制造业较为明显,工厂的生产高峰期和订单不饱和的生产淡季之间,容易造成较大起伏的收入波动。以该研究所观察的该电子厂为例,2019年中美贸易摩擦加剧,导致工厂订单锐减,工厂内的新生代们在该年度的收入较之上年度亦大幅下降,并正面临企业大幅裁员而失业的危险。在城市不稳定的工作收入及经济环境变幻,导致新生代陷入收入困局,又为他们城市融入平添障碍与无力感。来自于收入的掣肘,将无法支撑追求生活品质和个人价值的新生代对城市融入的未来预期。

2.3 职业漂浮不定与无望职涯的社会之困

新生代频繁跳槽及高流失率,一定程度上映照其浮躁的职业心态。较之其父辈,新生代农民工已对无望的职业和沉闷的生活越来越缺乏隐忍和耐心。他们大都缺乏对职业的理性规划和坚守,频繁地更换企业,甚至来回切换不同行业。他们愈是期待职业的爆发式进阶,则往往愈适得其反。缺乏行业深耕和积累,使得他们更加难以企及高薪职位,难以完成职场的高级进阶。甚至出现“干一天玩三天”的日薪工群体,他们似乎在以消极之态消解职涯无望,并以此向资本发出隐晦的愤懑和对抗,新生代不想如其父辈们那样以过于低廉的回报来为资本方没日没夜地加班加点长期干活,为资本创造更多剩余价值,而是被逼到没钱吃饭,再去做日薪工,如此陷入“干一天玩三天”的无望循环之中。没人去帮助他们做职业规划,或心理干预。没人去拯救,似乎也没人愿意自我拯救。消极是他们对现实困境的一种不理性回应和卑微反弹。但如果这一年轻人群长此以往,将对产业升级乃至一个国家的未来极为不利。这不仅是新生代城市融入之困,更是社会之困。

2.4 高房价的城市融入陷阱及难以扎根之痛

新生代本想凭借内心热忱与自身才能以及勤勉工作,追逐机遇之城和自我价值实现,以完成他们父辈很多尚未实现的城市融入之梦,开启与上一辈不同的人生进阶轨迹和未来归宿。但恐怕持续上涨的高房价以及高租金,将成为大部分低收入新生代群体的城市融入陷阱与现实阻拦。他们大多数人将被冰冷的现实逼进不可扎根的城市与不可退回的农村之间的尴尬窘境。在农村他们已不谙农事以及不太适应农村行事规则和生活方式,在城市他们又无以拥有自己固定居所可以长期扎根发展和安居乐业。他们已逐渐沦为无根之群,挣扎在这样一种现实边界——守不住的城,回不去的村。他们对自己未来归宿充满焦虑。毫不夸张地说,高房价以及住无居所,将扼杀很多新生代的梦想,并成为他们这一代人共同痛点。这在一定程度上也可能会导致有如前文所述的那么一部分新生代,在颓唐的自我消解中,从追逐梦想到被梦想所放逐,以及自我废弃的消极与无望,甚至开始沉迷在游戏与烟酒的迷幻之中与及时行乐的短暂狂欢,而更多的新生代正日渐失去持续提升学历和工作技能的兴趣和热望。

2.5 被疏离的社区生活,偏窄的社交圈子

大多数新生代长时间加班与不甚理想的居住环境,在一定程度上影响其社区生活融入和参与度,无形中疏离城市文化生活的中心,呈现出游离边缘之地的割裂状态。甚至很多周边社区组织的活动,很少将新生代纳入关注视域之内。尽管有如前述国家统计局监测报告所示,进城务工的全体农民工中,只有26.5%的人参加过所在社区组织的活动,其中经常参加的仅占3.5%,23.0%的人表示偶尔参加。不管是从全国宏观调研数据来看,还是据所观察的该电子厂新生代农民工群体的微观层面而言,依然发现新生代的社区生活较为欠缺,社交圈子亦偏窄。他们平时周末不上班,大多数人选择蜗居工厂宿舍或出租屋玩手机、打游戏等,他们业余生活和娱乐方式仍显单调。

2.6 代际新旧观念交锋与自我纠结之惑

成长于改革开放浪潮之中的新生代,其观念相对前卫、自由与多元等,却在现实中常与他们父辈传统思想和道德观念产生碰撞,甚至上演代际新旧观念交锋。主要表现在,择业、婚恋、个人长远学习发展等方面,呈现出较大的代际观念差异。与其父辈们对工作的隐忍与安分守己不同的是,新生代对低技能岗位的重复、单调与无聊,往往表现出没有耐心和不可容忍。同时,新生代对一二线大城市大都充满向往与强烈的融入意愿,这与其父辈们安全地退守家乡周边小城镇的保守举动,大相径庭。孙文中[9]在關于两代农民工城市融入的比较研究中指出,与老一代农民工随其年纪增大不能胜任城市繁重工作后甘愿退回农村不同,因“新生代在生活方式上与城市趋同”而更倾向于眷恋与留居城市。另外,两代婚恋观亦有所不同,新生代在结婚对象及结婚年龄的选择更多基于职业发展阶段、经济积累等方面以及共同的价值理念和未来发展愿景等因素考虑,而不会像他们父辈那样更多屈从于传宗接代等世俗观念而结婚。虽有一部分新生代农民工身陷颓唐的职业困惑之中,但还是有部分新生代追求持续学习与成长,注重和践行终身教育理念。受访的部分新生代表示,他们父辈认为读个专科足矣,无需读那么多书。这从侧面映衬出,新生代的父辈们已无法领会到新生代在城市融入过程中,需时刻面对就业竞争和职业发展压力带来的焦灼与不安。但在一些人生抉择中,又需面对来自其父辈的干预、不解与上辈观念压力等,这都进一步加剧了这一代人陷入痛楚与自我纠结之惑。

2.7 沿袭父辈身份标签的卑微之困

凝固与胶着的现实气息与当下之态阻碍了新生力量的流动与跃迁,那么大多数未完成阶层晋级或身份转换的新生代农民工,将沿袭其父辈的先赋性身份。新生代农民工或外来工等称谓,在他们没完全实现真正市民化,实现全面城市融入之前,将是其身上暂无可撕去的身份标签。正像身上贴着隐形的卑微标识和某种不自然的心理暗示,无形中对新生代的自信心造成某种打击和伤害。这在一定程度上,导致新生代农民工较之城市原住民子女,仍缺乏一种生而有之的城市自信与大胆无畏精神。加之新生代们的父辈资源所限,使得大部分极具才华的新生代,在人生的某些关键性时刻仍不可避免地表现出畏首畏尾和瞻前顾后的忧虑之心,而缺少敢于突破和尝试的勇气。另外,亦因新生代自身及其父辈缺乏足够的社会保障所致,使得他们常怀后顾之忧,而难以做到心无旁骛地进行尝试与创新,反而身陷卑微的现实之困。

3 新生代农民工城市融入困境的破解之策

截至目前人数已达1.48亿的新生代农民工群体,已是城市建设和产业发展进程中一支不可忽视的新生力量和积极贡献者。其城市融入度与市民化完成度,无疑事关城镇化建设以及产业转型升级成功与否。当然,他们必须与城市完成融合,获得城市接纳,他们才能更好地承担起城市建设者的积极角色。当研究者洞察到阻隔新生代农民工城市融入的无形之墙后,尝试拆解这一迷局,并给出以下几点建议。

3.1 子女随身与学位随行,教育与亲情不缺位

在城市务工的新生代农民工,其子女随身受教已成为他们关心的重点。他们急切需要子女能够随身入学。他们对自己下一代沦为或即将沦为留守二代,充满焦虑和不可容忍。如何让新生代农民工的子女随身入读所在务工城市的公立学校,接受免费义务教育,减轻其子女教育支出负担,成为解决新生代城市融入的关键一步。那么,如何将公民免费义务教育权与城市户籍过多的附加属性进行解绑或者拆除城乡户籍制度的藩篱,践行更具普惠性与公平性的免费义务教育,将是亟需探寻的空间。李怀玉[10]在关于新生代农民工子女教育立法问题中,曾提出“不看户籍凭住址”的就近入学建议。如果新生代及其下一代,在亲情与教育上都不缺位,那么他们将更安心工作、努力付出,同时对城市认同及融入将更进一步。

3.2 逃离低收入的死循环,探寻自身进阶之道

大多数新生代农民工来自低收入掣肘,影响其经济层面的城市融入。这一方面源自其父辈一代资源匮乏,缺乏家庭支持力量,另一方面,源自于其处于劣势的教育起点,大多数人起始学历和受教育程度普遍低于城市居民。当新生代农民工进入城市务工后,意味着将与城市原住民子女不可避免地处于相同或相近的就业竞争赛道上,在起初的竞争中常处下风,于是会跌落在低技低薪岗位的职业困境。对于新生代农民工自身而言,亦应警醒地认识到只有通过后续的再教育与强化培训,兼顾学历提升与职业教育,掌握更专业更尖端的工作技能,以谋求高技术高薪酬岗位,完成个人职业晋级,才能破除低收入陷阱,获得竞争资本及城市融入的经济支持。如,最近广东省教育厅在关于高技能人才学历提升计划的相关政策文件中,特别提出在粤各企业工作满一年以上的职工,可以報读粤高校的全日制大专,并允许在岗进行工学交替等灵活方式学习,符合毕业标准,考核合格可以获得普通全日制大专学历[11]。这将极大地提升产业人才素质,助力中国制造高质量发展,对于企业、员工、社会均为多赢局面。

3.3 重视职业生涯规划,重建职业信心与生活信念

理性的职业规划,兼顾近期生活改善与长远发展的职涯谋划,将有助于新生代逐渐摆脱迷茫的职业选择。对于很多年轻的新生代而言,因缺乏一定的生涯规划知识与经验,使得他们在经历一两段不如意的工作之后,信心渐失,陷入自暴自弃以及浮躁不安的职业心态。学会自救或有他救的积极干预,都将是正确的行动方向。对于新生代农民工个人而言,自己主动掌握一定的职业生涯规划知识,积累一定的生涯管理智慧,将有利于重建职业信心和生活信念,同时亦是城市融入中一项必备的生存技能和职业发展保障。对于学校、企业、社会主体而言,帮助新生代农民工乃至所有即将步入社会或已身陷职场困境的年轻人,提供相关职涯规划和管理的培训和指导,都将利于整个社会的健康发展。同时,也应培养新生代农民工,摒弃浮躁的职业心理,学会在专业领域做长期的垂直深耕和适度的横向拓展,拥有随时应变的能力,掌握科技更新迭代和产业转型升级所需的技能。如果新生代农民工学会理性地进行职业规划,掌握职涯管理技巧,则意味着其城市融入和社会贡献将得到强化和提升。

3.4 力助新生代从居无定所到居者有其屋

当下高房价及高租金继续高歌猛进的城市不在少数,其结果必定会将部分初入劳动力市场的年轻群体阻挡在城市之外,城市将因此失去源源不断的年轻劳动力输入及其充足的人力资源支持,或者使已经进入城市的新生代,增加其城市融入成本,使其扎根艰难,被城市居住问题所困及分散精力,难以专注于工作和个人发展等,这些无疑不利于城市以及产业的永续发展。如何让新生代从居无定所到居者有其屋,或者至少居者有其住,这不仅是个人层面的持续奋斗,更是有待破解的社会症结。熊景维[12]曾提出根据农民工不同的市民化意愿和能力进行分类,化解其城市住房问题的解决对策:对“市民化意愿和能力均较强的农民工”在购房政策上给予金融支持以及取消户籍和地域购房限制等,对于“市民化意愿强但市民化能力较弱的农民工”,其务工地的廉租房、公租屋等应多向这一群体开放,而对于“市民化意愿和能力都较弱的农民工”,则通过集体宿舍和租房补贴方式解决其住房问题。如何保证这些正在为城市做贡献的新生代乃至城市每一位居民的居住权利和居住尊严得到保障,将是全社会共同努力的方向。

3.5 拓宽个人兴趣,深度融入周边社区

聚集在制造业等城市各行各业的新生代农民工劳动群体,要保证其社区融入度,应从3个层面出发:一是,在相关劳动法规的执行力度上应得到强化和指引,即劳工的休息休假权利应得到充分保障,避免企业过于集中地安排员工连续长时间加班加点工作,造成新生代农民工没有更合理而充足的业余时间参与社区活动和拓展个人兴趣爱好,二是,从社会层面而言,当地周边社区提供的社会服务应把新生代农民工纳入范围,在组织相关社区文化活动时,充分考虑到这一群体特点,接纳和鼓励他们参与其中,三是,从新生代农民工自身个体而言,在工作之余不断丰富个人积极的文化生活,拓宽兴趣边界,主动融入周边社区活动,让个人行为方式与城市文化生活深度匹配,彼此接纳与相互融合。

3.6 增强代际沟通,争取理解以获轻装上阵

社会的进步及其现代性,应体现在对新生一代与其父辈们完全不同的价值理念和生活追求上,保持理解与包容。但现实是,来自其父辈传统观念过多地捆绑在新生代身上,使其在矛盾重重中负重前行,甚至还引起代际之间的观念冲突与误解。他们应该彼此互换视角,试着接受代际之间的观念差异。作为新生代的父辈们,也应理解新生代们所面临的时代困惑和艰难处境,理解他们对城市强烈的向往与事业追求。而作为新生代自身而言,也应不断尝试着将自己这一代人的追求和想法,反复地跟父辈进行良性沟通。保持耐心和积极交流,将有助于消除代际隔阂。同时,作为社会公众群体,也应给予新生一代足够的耐心和时间,给予适度宽容和理解,这样他们才能更顺利地卸掉心理包袱,轻装上阵。新生代亦应保持远见以及践行终身学习理念,坚持所描画的职业路径以及人生规划,付诸行动并持之以恒。

3.7 撕掉沿袭父辈的身份标签,完成新市民角色转换

新生代农民工在城市融入中,正通过个人努力改变社会偏见,但尚需城市包容之力,接纳并帮助其去掉所沿袭的父辈身份标签,让“农民工”一词隐退成过去。新生代的城市融入,将由新市民或新工人阶层完成角色转换以及新称谓更替,如此可能更体现城市及社会对这一群体之接纳与融合。新生代要改变其先赋性身份,获得充分的自由流动,需要城市在户籍制度及社会福利保障等方面给予他们公平对待,才能帮助这一群体以新市民或新工人的平等身份完成市民化转换,才能帮助他们消除城乡身份背景差异的某种卑微心理暗示。让一亿多新生一代完成平等的身份切换,让他们在城市重获自信,获得在城市生活的勇气,释放自身潜能为社会做贡献,这有利于城市及产业的蓬勃发展。

4 结语

新生代农民工较之于其父辈们,在职业选择、对教育的重视程度、对多元价值理念的包容与理解、对城市融入意愿等方面,均呈较大代际差异。新生代在城市融入进程中,表现出更多样而复杂的现实状态,他们在子女教育、个人职业发展、城市居住、工作收入、文化融入、心理状态等方面,身陷城市融入困境。要突破重重现实围困,深度融入城市,完成市民化之身份转换,需要个人坚持长期战略选择,保持乐观积极心态,坚持不懈地实施更具遠见又兼顾现实生存意义的职业生涯规划,并保持终身学习态势,通过不断提升学历、技能以及注重行业深耕与经验积累,才能实现职业上的高级别晋升,以获得个人经济改善及身份晋级,除此之外,更需要社会以及城市创造更公平的竞争环境,而不人为设限造成城乡或阶层之间的沟壑,做到在制度及文化上完全接纳新生代农民工的城市融入行为。

参考文献

[1] 国家统计局.2018年农民工监测调查报告[EB/OL].(2019-04-29)[2019-08-05].http://www.stats.gov.cn/ztjc/qjd/tjdt/201904/t20190429_1662313.html.

[2] 王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[3] 王春光.新生代农村流动人口的外出动因与行为选择[J].中国党政干部论坛,2002(7):30-32.

[4] 全国总工会新生代农民工问题课题组.关于新生代农民工问题的研究报告[N].工人日报,2010-06-21(001).

[5] 田凯.关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J].社会科学研究,1995(5):90-95.

[6] 简新华.新生代农民工融入城市的障碍与对策[J].求是学刊,2011,38(1):60-63.

[7] 苏首飞.如何破解制造业生产线员工高流失率之困局[J].经济视角,2011(10):155-156,158.

[8] 梁庆寅,陈广汉.珠三角区域发展报告(2013)[M].北京:中国人民大学出版社,2013:267.

[9] 孙文中.殊途同归:两代农民工城市融入的比较——基于生命历程的视角[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015,32(3):68-75.

[10] 李怀玉.新生代农民工贫困代际传承问题研究[M].北京:社会科学文献出版社,2014:236.

[11] 广东省教育厅.广东省教育厅关于做好2019年高技能人才学历提升计划试点招生工作的通知[A/OL].[2019-09-12].http://edu.gd.gov.cn/zxzx/tzgg/content/post_2602386.html.

[12] 熊景维.通往城市之路:农民工住房与市民化[M].北京:社会科学文献出版社,2017:274-278.