基于农户意愿调查的宅基地整理潜力测算

——以湘乡市11个村为例

徐修桥,周楷淳,李晓青,代 杰,刘旺彤,王瑞珺

(湖南师范大学资源与环境科学学院,中国 长沙 410081)

城镇化导致了大批农业人口转移到城市[1],但户籍制度的阻碍、社保制度的不健全、传统观念的阻碍,实际上造成了大量农村人口“离土未离乡”[2],“农村人口减少,建设用地面积反增”,农村宅基地闲置浪费严重、农村空心化问题进一步加剧[3]。随着各地乡村振兴战略的实施,宅基地整理对于解决村庄“空心化”问题、缓解我国人地矛盾意义重大;而科学合理的宅基地整理潜力测算方法,又是“摸清家底”、引导宅基地科学有序地整理的重要前提[4]。

传统的宅基地整理潜力的测算方法主要有人均建设用地标准法[5]、户均建设用地标准法[4]、闲置率法[6]等。但由于受到多种因素影响,现实潜力值往往比理论潜力值低很多。为此,学者们在测算现实潜力时往往在理论潜力的基础上进行修正,探索出了诸如多因素综合评价法[7]、逐级修正法[8]、模式差别测算法、区域差别测算法等方法。如刘世斌[9]选取了12个指标对赤壁的整理潜力进行修正,陈荣清[8]选取自然、社会、经济、土地和宅基地利用等14个指标,对理论潜力进行了修正,宋伟[7]分别在自然和经济方面选取了7个和9个指标,沈燕[10]选取了地形、生产总值、耕地等方面的7个指标对重庆市农村居民点整理潜力。但至今仍未形成一套公认的测算流程,因此有必要建立合理的评价指标和测算模型。学者们在宅基地整理潜力测算过程中更多考虑自然、经济、社会等方面的因素,而鲜有顾及农户意愿这一因素;在研究尺度方面,学者们对国家[6]、省[11]、市[5,7,9]、县(区)[10]等中宏观尺度做了大量探索,但在微观尺度上对各种类型村庄的宅基地整理潜力研究较少。本文从村域这一微观尺度,运用综合修正系数法,以人均宅基地标准法测算宅基地整理理论潜力,在考虑自然及区位条件、社会经济等因素对理论潜力影响的基础上,着重考虑农户意愿这一影响宅基地整理潜力实现的因素,综合测算出11个村的宅基地整理现实潜力。通过比较不同类型村庄之间的差异,对于差异化引导不同村庄宅基地整理具有一定现实意义,为农村宅基地整理实践提供参考。

1 研究区域概况

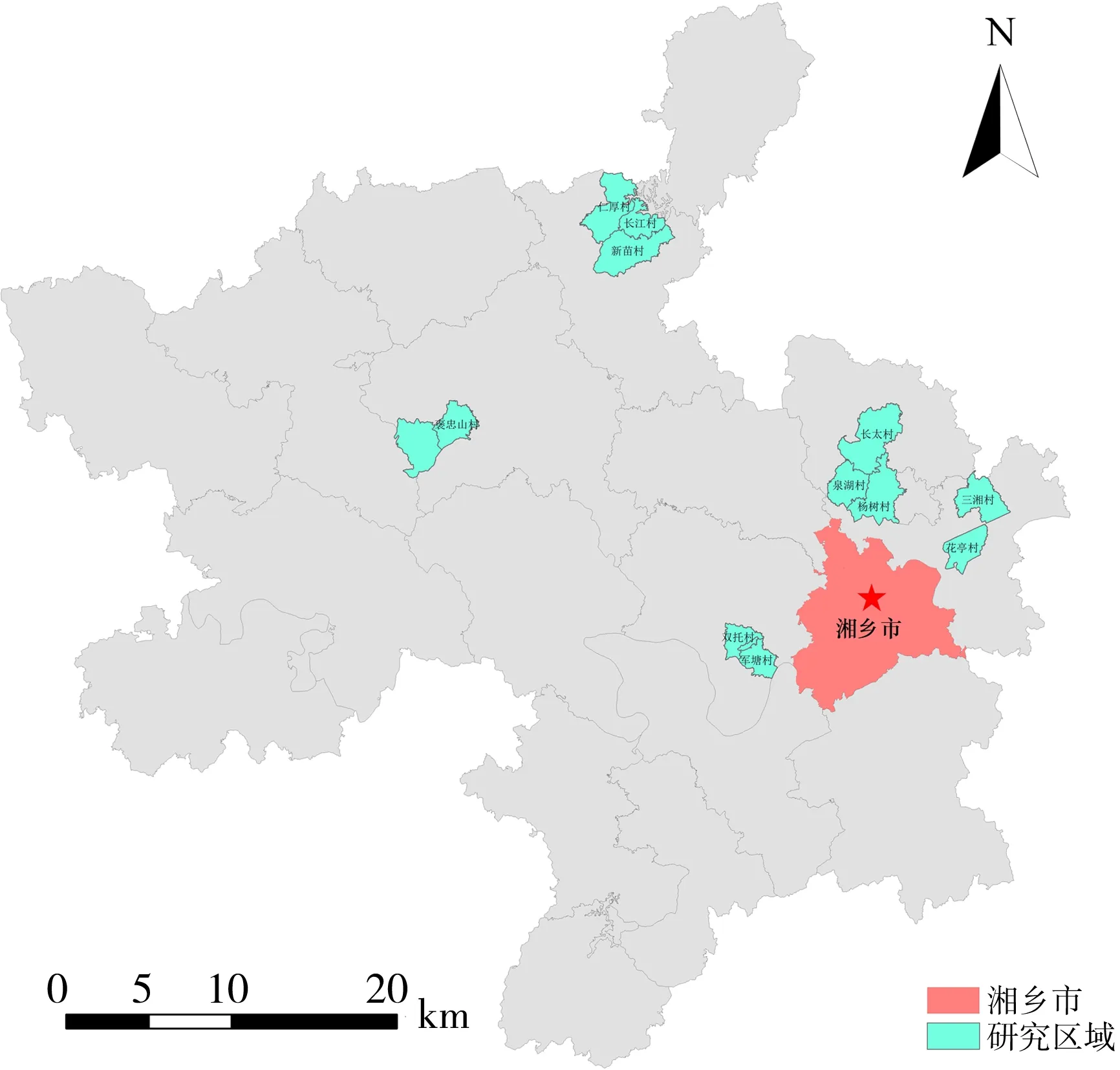

图1 研究区域地理位置图Fig. 1 Spatial distribution of studied area

湘乡市位于湖南省中部偏东,东经111°59′~112°38′和北纬27°29′~28°34′之间,东接湘潭县、韶山市,西连娄底市,南临双峰县,北交宁乡县(图1)。地处湘中丘冈向湘江河谷过渡地带,全域海拔最高800.3 m,最低38.1 m,平均海拔142.7 m,近83%的土地海拔在200 m以下。2018年,全域人口92.83万,乡村人口66.36万,城镇人口26.47万。第三次全国土地调查数据表明,全市土地总面积1 966.97 km2,建设用地总面积185.55 km2,农村居民点用地面积为154.03 km2,农村居民点占建设用地面积的83.01%。

本文所涉及的11个村为湘乡市首批启动村庄规划的村庄,分别为:龙洞镇泉湖村、长太村,东郊乡三湘村、花亭村、杨树村,泉塘镇双托村、军塘村,白田镇长江、仁厚、新苗村,月山镇褒忠山村。在湖南省村庄规划编制技术指南中提出,为体现各个村庄的特色,规划的编制应分类进行,按照村庄的自然、经济、社会、土地利用现状、规划目标等因素将村庄划分为城郊融合类、集聚提升类、拆迁撤并类、特色保护类和其他类等5种类型。本文所选村庄分属于5种不同的村庄规划类型,在湘乡市具有一定的代表性。

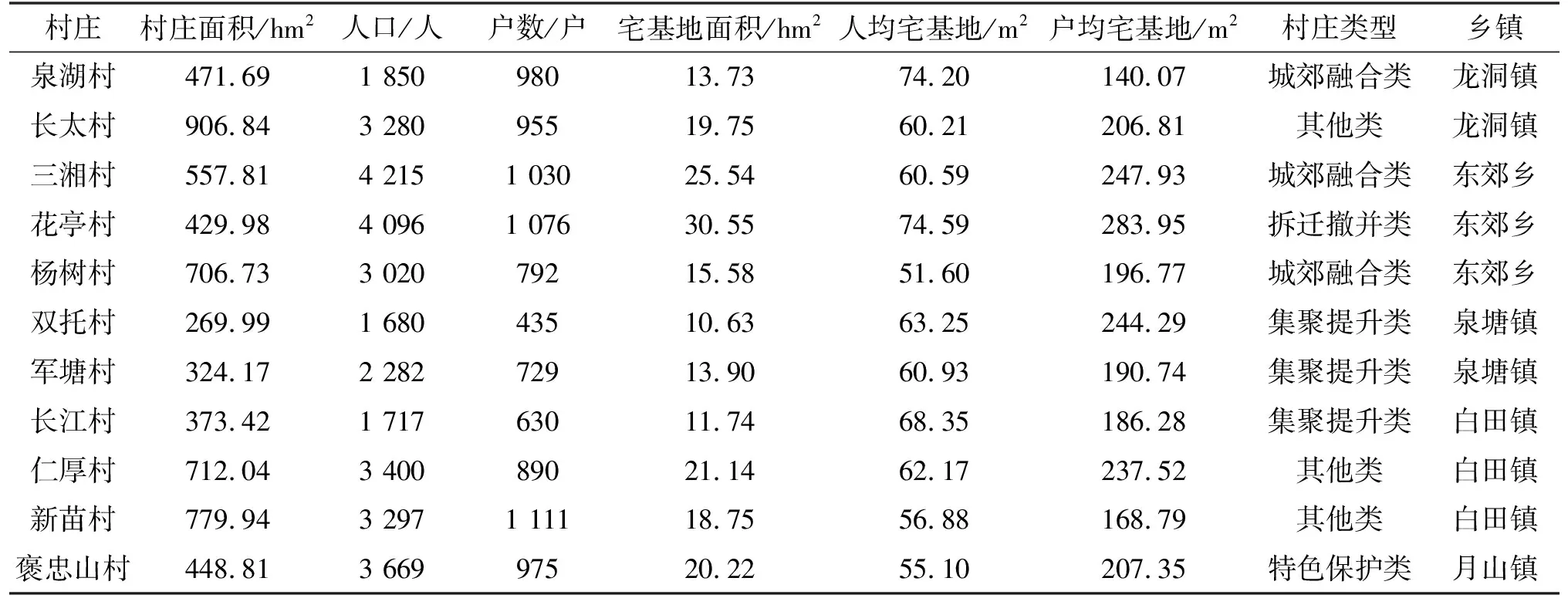

2018年6月至2019年3月对这11个行政村开展的调查成果显示,11村宅基地的用地布局散乱,人均及户均宅基地面积均高于湘乡市的新建农村宅基地标准(城市规划区域内人均不超过25 m2,3人及以下控制在100 m2以内;其他区域人均不超过35 m2,3人及以下控制在110 m2以内),整理潜力较大(表1)。11个村现有住宅建筑大多为村民自发建设,房屋类型以独门独院和联排为主。该地区普遍存在宅基地用地集约利用程度较低,建筑布局散乱,用地低效、闲置浪费的现象;一户多宅、少批多建、未批先建的问题也较为严重;建筑质量良莠不齐,建筑风貌杂乱无章,亟待整理。

表1 调查村庄基本情况表

2 研究数据与方法

2.1 数据来源

根据影响宅基地演变因素的重要性、层次性以及数据可得性,本研究选取自然及区位、社会经济和农户意愿等方面指标对宅基地整理现实潜力进行测算。其中,宅基地、交通、城镇等用地矢量数据来源于湘乡市1∶2 000数字线划图成果;DEM数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn);人口数据来源于湘乡市2006—2018年统计年鉴、相关乡镇统计年鉴以及走访调查;人均宅基地标准根据《湘乡市农村宅基地审批实施细则》和《村镇规划标准》确定;村集体经济数据和农户经济数据来源于湘乡市统计局和实地调研,村庄地质灾害情况来源于村庄规划成果。

农户意愿调查数据来源于2018年6月至2019年3月在湘乡市11个村的实地调研,共发放3 402份问卷,有效回收问卷3 144份,问卷有效率为92.42%。调查问卷通过逐户走访、现场问询的方式填写,问卷主要包括两个部分:集体问卷和村民问卷。集体问卷调查内容包括村基本情况(人口、产业、住房)、土地利用、土地流转、建房情况、现状基础及公共设施情况;村民问卷包括家庭情况、土地利用情况、居住状况、设施建设情况、政策认知及响应情况。本文根据研究需求,从调查问卷中挑选了居住意愿、政策认知等12个能表征农户整理意愿的指标。

2.2 研究方法

2.2.1 理论潜力测算方法 依据《土地开发整理规划编制规程》,同时考虑到数据的可获得性,本研究采用人均建设用地标准法,即根据现状宅基地面积与理论宅基地面积之间的差值,计算理论潜力。根据村庄规划的目标时点需求,理论潜力测算目标年为2030年。其公式为

S=Sx-Sa×Q,

(1)

Q=Q0(1+K)n。

(2)

式中,S表示宅基地整理的理论潜力值,Sx表示现状宅基地面积,Sa表示人均宅基地用地标准,Q表示2030年预测人口数;Q0为现状人口,K为人口自然增长率,n为规划期。

图2 宅基地整理潜力测算流程图Fig. 2 Homestead finishing potential measurement process

2.2.2 现实潜力测算方法 受自然条件、经济水平和农户认知水平的差异会对宅基地整理潜力的释放的影响[5,6],本研究结合前人成果,选取影响宅基地整理的自然、经济和社会指标,采用层次分析法得到指标权重,运用多因素综合评价法计算潜力修正系数,得到现实潜力。其基本思路是:由于理论潜力受诸多因素影响,有时难以转化为现实潜力,为此,通过对影响潜力释放的多方面因素进行综合修正,从而得到现实潜力(图2)。此方法是在综合考虑每个村不同的自然、社会经济和农户认知情况基础上,确定其综合修正系数,从而克服以往测算方法忽略农户意愿因素影响的缺陷,使得测算结果更符合当地实际情况。

多因素综合评价法和现实潜力测算的数学模型为

S0=S×K综合×100%,

(3)

(4)

(5)

式中,S0为现实潜力,S为理论潜力,K综合为自然、经济和农户意愿3个修正系数的综合结果,Ki分别为自然、经济、农户意愿修正系数,Wij为各指标综合权重,Kij为第i个因素中第j个指标的分值,Kijk为该指标中第k个选项的分值,Pk为第k个选项选择人数的百分比。

3 研究结果分析

3.1 宅基地整理理论潜力

根据湘乡市2008—2018年统计年鉴数据,得到湘乡市近十年来人口数据,结合式(2),计算得出湘乡市人口自然增长率为0.52%,结合调查所得村庄现状人口数据,运用式(2)计算得出2030年各村人口数据。根据湘乡市《关于进一步加强和规范农村宅基地管理的通知》和《村镇规划标准》等相关文件,得到各村人均宅基地面积标准,运用式(1)计算得出各村宅基地整理理论潜力(表2)。

表2 预测人口及理论潜力表

从理论潜力看,最大的是花亭村,其次是三湘村,仁厚村位居第三。从理论潜力占现状宅基地面积的比重看,最大的是花亭村,高达50.04%;其次是泉湖村,为49.83%;第三是长江村,为45.50%;双托村和仁厚村也分别达到41.12%和40.07%。

从本文研究结果来看,拆迁撤并类村庄整理潜力最大,集聚提升类村庄次之,其他类村庄最小。理论潜力的空间分布大致表现出从城市向郊区、向外围农村地区递减的规律。究其原因,湘乡市为保证城市今后的发展空间,对城郊周边的村落宅基地审批更为严格,强力的监管有效地控制了农村建设用地无序扩张;而偏远地区的村落管理相对混乱,监管制度往往不够完善,导致其人均宅基地面积居高不下,整理潜力巨大。

3.2 宅基地整理现实潜力

3.2.1 自然及区位限制性因素修正 通常,农户建房区位选择具有趋向于地形较为平坦、交通较为发达、距城镇较近和远离地质灾害易发区等特点[7,12,13]。相对政府来说,为便于行政管理与基础设施的建设,在村庄整治规划的过程中,也更趋向于将人口较密集、地形及区位条件较优越的地区优先整理,使村庄形成更为集聚的中心村落[14,15]。根据这一研究基础,本文选取了交通通达度、距城镇距离、地形指数和地质灾害等指标对宅基地整理现实潜力进行修正。

交通通达度:运用自然断点法将宅基地距主要交通干道距离分为5个等级,根据每个等级的宅基地面积比例,加权求出整个村庄的综合交通通达度[16]。

距城镇距离:构建湘乡市主要交通干道网络模型,借助ArcGIS网络分析模块,计算每个宅基地斑块与城镇中心的最短交通距离,利用自然断点法将宅基地距城镇距离分为5个类别[14],计算村庄综合得分。

地形指数:利用DEM数据进行地形分析,将坡度和高程运用自然断点法分别分为5个等级,对不同等级范围的宅基地面积进行加权求和,得到村庄综合地形指数分值。

地质灾害:通过村域调查,部分村庄存在滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害,根据《地质灾害防治条例》,其规模均为小型,综合考虑11个村的地质灾害影响农户的生产生活程度,根据人员伤亡及经济损失程度,对11个村的地质灾害进行赋值。

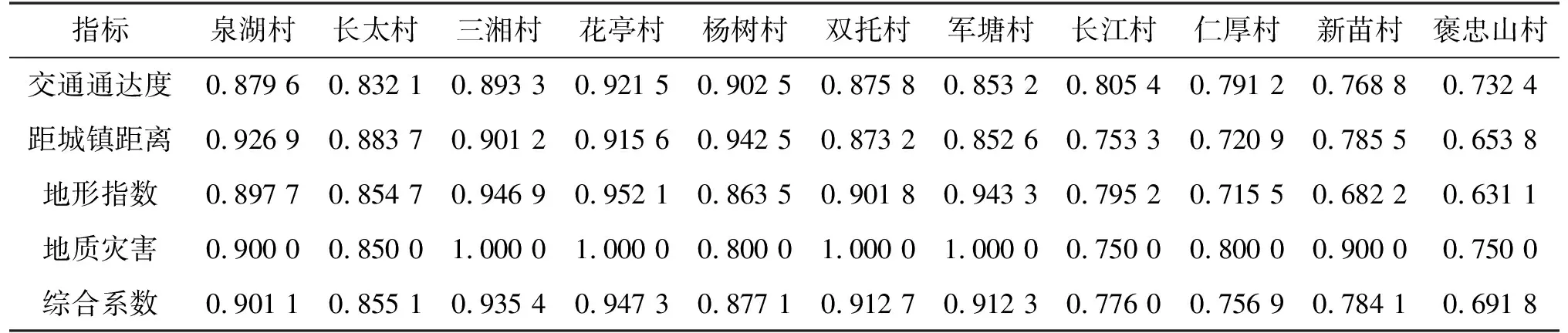

运用式(4),将各因素指标加权求和得到自然及区位限制性因素的综合修正系数,见表3。

表3 自然及区位限制性因素修正系数表

从自然及区位限制性因素来看,11个村综合系数差异较大。泉湖村、三湘村、双托村、军塘村和花亭村等综合系数较高,分别为0.901 1,0.935 4,0.912 7,0.912 3和0.947 3。而位于湘乡西北部的褒忠山村,北部的新苗村、长江村和仁厚村等综合修正系数分别为0.691 8,0.784 1,0.776 0和0.756 9,均低于平均水平0.839 5,自然及区位限制性较大,潜力难以释放。

由该研究结论可知,城郊融合类村庄、集聚提升类村庄以及拆迁撤并类村庄,由于靠近湘乡市区交通较为便利,地形相对更为平坦,宅基地分布较为集中,能够更好地布局宅基地和基础设施,土地整理潜力更大,受自然及区位限制性因素影响较小。

自然及区位限制性因素得分根据其距城镇距离由近到远大致呈现出递减的规律,主要原因是湘乡市城区位于市域的东部,而湘乡市整体地形呈现由西北向东南倾斜的特征。交通通达度也大致呈现以城区为中心向周边递减的规律。由于北部、西部的村庄靠近湘乡海拔较高地区,地形起伏较大,泥石流、滑坡和崩塌等地质灾害也相对更多,因此北部的褒忠山村、仁厚村、新苗村和长江村宅基地整理潜力综合修正系数得分均处于较低水平,相比较而言,位于湘乡市域中部的花亭村、三湘村、军塘村和双托村得分较高。

3.2.2 经济限制性因素修正 由于宅基地整理项目涉及拆迁补偿、安置房建设、土地复垦等多方面工作,需要大量的资金支持,经济因素在很大程度上限制了宅基地整理潜力的释放[14]。因而,对宅基地整理潜力进行测算时,还应分析村集体以及农民的经济能力。本文根据指标的科学性和可获取性原则选取了村集体经济情况、人均年收入等经济修正指标。

村集体经济情况是根据统计局数据与村庄调查情况,进行综合赋分;人均年收入则根据村庄调查问卷与湘乡市统计局数据综合处理而得。运用式(4),得到各村经济限制性因素修正系数如表4。

从经济限制性因素来看,各村经济差异相对较小。花亭村、杨树村和双托村综合系数分别为0.918 4,0.925 0 和0.911 1,高于平均水平,负担搬迁费用压力较小,适宜进行整理,潜力容易得到释放;褒忠山村和长太村分别为0.800 4和0.721 6,经济条件相对较差,潜力释放受经济因素影响明显。该结果一定程度上反映出拆迁撤并类、城郊融合类和集聚提升类等经济指标表现较好的村庄,整理潜力也更大,而特色保护类和其他类村庄指标分值相对较低,潜力更小。

表4 经济限制性因素修正系数表

3.2.3 农户意愿限制性因素修正 整理项目的实现,很大程度上取决于当地农户的参与意愿[17-19],农户的年龄[20]、文化程度、居住意愿和政策认知水平。政策认知和文化素质较高的农户通常更支持整理项目实施,而文化程度较低和居住意愿较为传统的农户往往趋于保守,难以接受整理项目[21]。

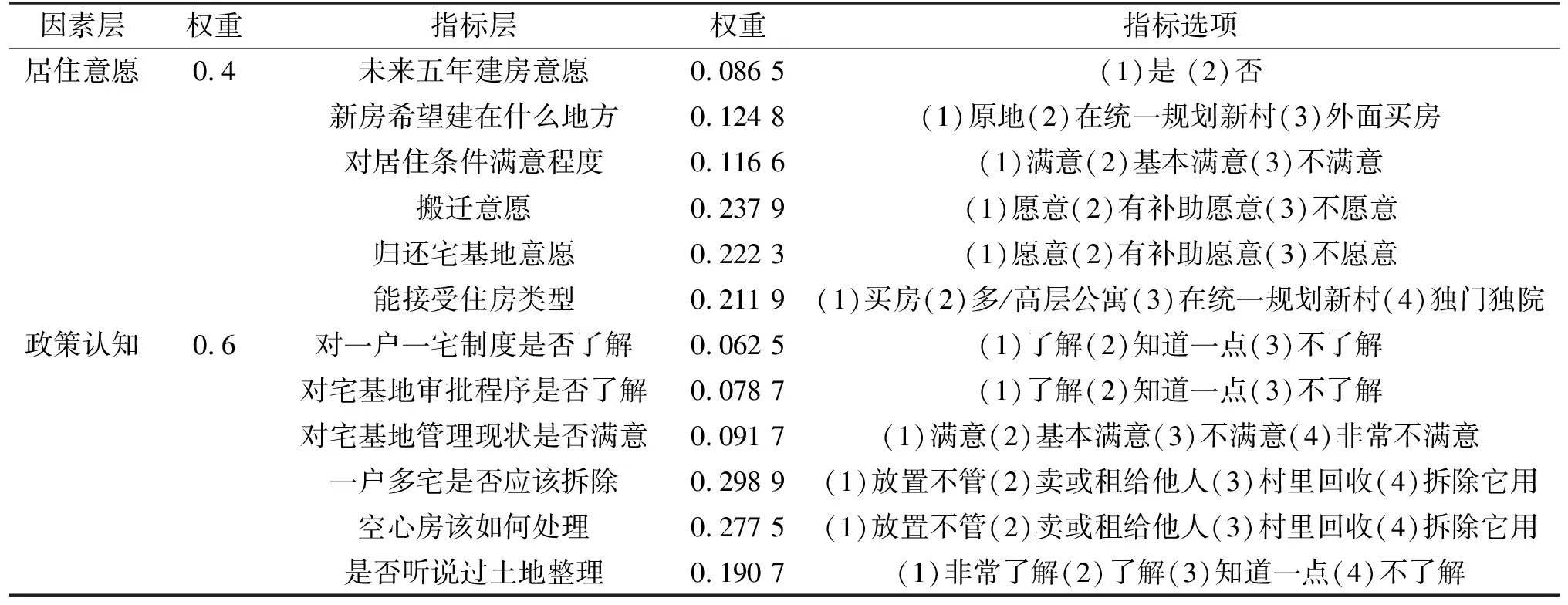

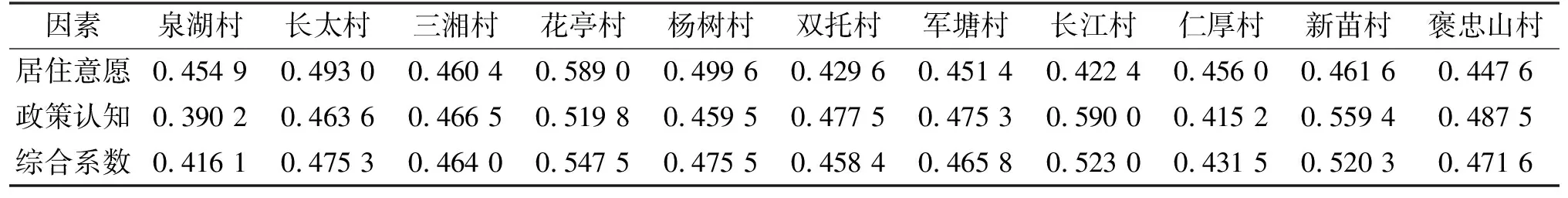

本文从调查问卷中挑选了居住意愿、政策认知等12个能表征农户整理意愿的指标。对影响农户意愿因素中的相应指标的选项逐个打分,得分为0~1,并且统计各个选项被选中的比重,根据式(5)对各选项得分与其被选择的比重的乘积求和得到各指标的分值(表5)。

表5 农户意愿修正指标说明及权重表

农户意愿因素采用层次分析法来确定各因素及指标的权重,在对各指标重要程度的判断的基础上,通过因素间两两比较,构造判断矩阵,确定各指标权重,然后对其进行一致性检验。本文所得权重的一致性均通过检验,权重合理,计算得到11个村农户意愿的限制性因素修正系数详见表6。

表6 农户意愿限制性因素修正系数表

从农户意愿限制性因素来看,各村综合系数得分均较低,主要表现在农户归还宅基地意愿不高、更倾向独门独院的住房类型以及对宅基地相关政策的了解程度低下。以泉湖村、三湘村及杨树村为代表的城郊融合类村庄和以军塘村、双托村为代表的集聚提升类村庄整理意愿普遍偏低,低于平均水平0.477 2。以泉湖村为例,其“归还宅基地意愿”指标得分只有53.82,只有5.5%的农户在提供新的宅基地的基础上愿意归还,有36.39%的农户在有补助的情况下也不愿意归还宅基地。而位于湘乡北部、西北部的新苗村、长江村及褒忠山村,自然及区位条件较差,交通不便,农户整理意愿却表现更为强烈。

总体而言,农户意愿限制性因素对宅基地整理潜力的释放存在一定的影响,主要表现在农户对宅基地的依赖性较大,对于住房类型和宅基地退出过于保守,对相关政策认知相对较低,宅基地整理的积极性不高。

3.2.4 综合修正及现实潜力测算结果 本文运用专家咨询法,将自然及区位因素、经济因素、农户意愿因素的整理潜力权重均设为1/3。运用多因素综合评价法得到各村现实潜力测算综合修正系数,根据式(3)即可得出其在规划目标年(2030年)的现实潜力。

如表7所示,11个村平均现实潜力占理论潜力的72.62%,占宅基地总面积的28.92%。其中,花亭村、泉湖村现实潜力较大,超过了村域宅基地面积的35%,褒忠山村和杨树村现实潜力较小,只有村域宅基地总面积的20%左右。

表7 宅基地整理潜力综合修正系数及现实潜力表

4 建议

根据本文研究结果,提出如下建议。

(1)根据“木桶效应”原理,若要提高一个地区的宅基地整理潜力,则应首先克服其最大的限制性因素。对于不同类型的村庄,根据其不同的特点,应采取不同的整理方案。根据不同类型村庄的整理潜力大小和潜力释放难易程度,应分阶段有计划地进行整理。根据本文研究结论,应优先对拆迁撤并类和城郊融合类村庄进行整理,其次是集聚提升类,最后是其他类和特色保护类。

(2)自然及区位因素在很大程度上影响着宅基地整理潜力的释放和农户的整理意愿,对于自然及区位限制程度较高地区,应着力改善其交通等基础设施和公共设施的建设,加强村庄建设用地的布局规划,引导宅基地合理有序建设。自然及区位条件过于恶劣的地区,应注重保护当地生态,鼓励和引导当地村民向中心村搬迁或多个村庄集中规划,降低公共设施建设成本,提高公共设施资源的利用效率,提高居民生活水平。

(3)宅基地整理需要资金与政策支持。以长太村为例,目前资金问题是其整理潜力释放的制约性因素,若政府或企业适当投入资金,帮助地方打开困境,于长远来说,增加挂钩政策和用地指标的交易能促进当地经济发展和土地集约节约利用。此外,还应建立健全相关的宅基地退出补偿和激励机制[22]。目前我国城乡居住状况存在农村宅基地大量闲置低效利用,城市住房紧张的矛盾现象,政府应对相关整理区域进行一定的补贴。收入的增加一定程度上也能激发农民开展整理项目的积极性[23-25]。还应积极探索有效的宅基地有偿使用制度、补偿退出制度和失地保障制度,建立城乡一体的户籍制度和土地市场,解决农民的后顾之忧。

(4)农户作为宅基地整理的主体之一,其居住意愿和政策认知程度很大程度上影响着整理工作的开展。从居住意愿来看,11个村的多数农户都趋向于独门独院居住,不易接受集中的居住方式,应根据各地农户意愿合理安排住房类型及各类型住房的比例;传统的农户把宅基地当成养老保障,不愿意归还宅基地,加强农村地区的医疗、失业、养老等保障制度建设和相关公益设施建设可以消除农民“后顾之忧”,对提高农户整理意愿意义重大。从政策的认知程度来看,农户对政策认知程度越高,其表现的整理意愿越强烈,但就目前湘乡市的情况来看,开展整理工作的宣传力度有待加强。政府应通过走访、宣讲、电视、网络等多渠道多方式普及相关政策知识,提高农户的政策认知,促进其思想转变,提高农户的宅基地整理意愿。

在此,向所有参与调研和问卷收集做出贡献的团队成员熊灿、魏文静、曹丽、阳倩妮、杨雯婷、朱蓬丹、卢涛等表示衷心的感谢!