后脱贫时代农民贫困风险对乡村振兴的挑战

夏支平

摘要:中国农村发展将进入后脱贫时代,绝大部分农村人口已经脱贫,农村贫困治理的重心要从绝对贫困转向相对贫困,从贫困人口脱贫转向农民贫困风险治理。农民贫困风险成为乡村振兴挑战之一。农民贫困风险的源头和类型是多样的,减小农民贫困风险需要深入分析不同成因,统筹城乡产业发展、夯实农村社会保障、加强农村基层组织建设,加快培育新型農业经营主体和完善农民贫困风险预警预控体系。

关键词:农民贫困风险;后脱贫时代;乡村振兴;挑战

中图分类号:D601 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2020)01-0018-008

一、后脱贫时代到来

改革开放以来,中国共产党始终把扶贫作为党和国家中心工作之一。1985年,邓小平指出:“贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。”[1]1994年,国务院制定和发布了《国家八七扶贫攻坚计划》。2001年和2011年,中共中央、国务院印发了《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》和《中国农村扶贫开发纲要(2001—2020年)》两份纲领性文件。党的十八大以来,党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标,在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深,前所未有。[2]2015年《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》提出,要在2020年确保农村贫困人口全部脱贫。

农村是中国贫困治理的主战场。1978年,中国还有2.5亿农村人口没有解决温饱问题。到1985年,贫困人口减少到1.25亿。2013—2018年我国农村减贫人数分别为1650万人、1232万人、1442万人、1240万人、1289万人、1386万人,每年减贫人数均保持在1000万以上。6年来,已累计减贫8239万人,年均减贫1373万人,农村贫困发生率也从2012年末的10.2%下降到2018年末的1.7%,其中,10个省份的农村贫困发生率已降至1.0%以下,我国农村从普遍贫困走向整体消灭绝对贫困,成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家。2018年末,我国农村贫困人口减少至1660万人[3],依照年均减贫1373万人的速度,到2020年确保农村贫困人口全部脱贫的目标不仅可以实现,甚至可以提前实现。

农村贫困人口全部脱贫目标实现,意味着中国农村走进后脱贫时代。所谓后脱贫时代,是指2020年以后,中国农村贫困人口全部脱离绝对贫困状态,农村扶贫工作,即贫困治理的重心要从绝对贫困转向相对贫困,从贫困人口脱贫转向农民贫困风险治理。如何有效消减农民贫困风险,实现中国农民群体持久富裕,是后脱贫时代乡村振兴必须面对的重大挑战之一。

二、农民贫困风险对乡村振兴的挑战

习近平总书记在党的十九大报告中提出了乡村振兴战略,指出实施乡村振兴战略是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,加快推进农业农村现代化。[4]在乡村振兴阶段,农民仍然存在贫困风险,农民贫困风险对乡村振兴构成了全面挑战。

(一)产业兴旺面临的挑战

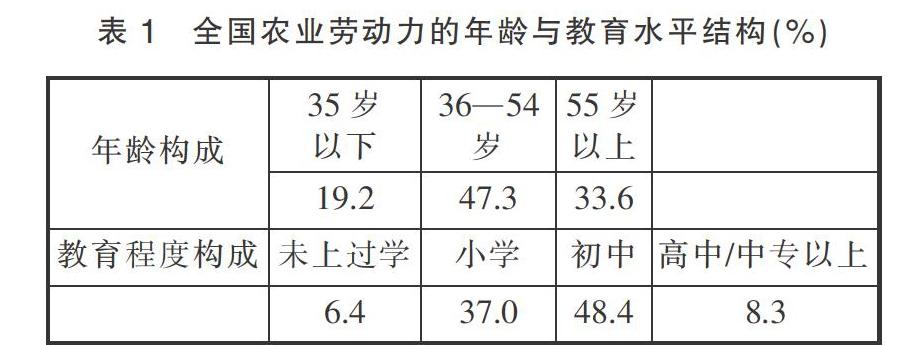

农业是农村的核心产业,农村产业兴旺首先应当是农业兴旺。而人多地少,小农经营为主,这是中国的基本农情。随着经济社会发展,农业GDP下降,这是长期趋势。粮油等大宗农产品的公共产品属性难以改变。在这些因素的综合影响下,农业就业意味着相对贫困和较大的贫困风险,非农就业则是摆脱贫困、远离贫困风险的持久机制。1990年代以后,中国工业化和城市化发展对劳动力需求持续增长,具有较高文化素质的青壮年农民进城务工经商。到2018年末,全国农民工总量28836万人。其中,外出农民工17266万人,本地农民工11570万人。[5]青壮年劳动力大规模流出,农业劳动力迅速老化、弱化。根据国家统计局《第三次全国农业普查主要数据公报》,截至2016年末,全国农业劳动力中,中老年占80.9%,初中及以下教育水平的占91.8%以上(见表1)。适合现代农业要求的农村劳动力总量不足,老龄化问题突出,无疑直接影响了农业科技的接受能力,阻碍了新品种、新技术在农业生产中的推广应用,延缓了农业产业结构转型升级。[6]

(二)生活富裕面临的挑战

十八大以来,在扶贫攻坚战略作用下,中国农民特别是中西部地区农民的整体收入水平有了较大提高,但小农经济和相对贫困状态并没有根本性的改变。《中国家庭财富调查报告2019》的数据显示,城乡家庭财产差距较大,2018年城镇和农村家庭人均财产分别为292920元和87744元,城镇家庭人均财产是农村的3.34倍,且城镇家庭人均财产增长速度快于农村。[7]由于家庭财富效应的基础性和多元性,城乡家庭财富总量和增速的差距意味着农民群体的脆弱性和脱贫的不稳定性。

自然灾害、疾病、产业经营失败、就业不稳定以及扶贫政策变动是当前中国农民返贫的主要风险点。以疾病风险为例,据国家卫健委统计,中国建档立卡贫困户中,因病致贫、因病返贫的比例均在 42%以上;患病的农村贫困人口中,年龄在 15—59 岁之间的占农村贫困人口的 40%以上,基本上为所在家庭的主要劳动力。患病不但要发生治疗费用,还会因为丧失劳动能力而直接影响创收,使家庭陷入贫病交加境地。[8]

(三)生态宜居面临的挑战

“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。”但是,生态环境的公共性决定了其容易被滥用,造成环境污染和生态破坏。政府、企业和农户共享生态环境。虽然这些主体都是理性的,能够认识到无限索取、肆意开发必将导致生态环境悲剧,但是,任何一个主体,如果只约束自身行为减少开放和排放,其利益以及生态环境仍将遭受损失。

1990年代以后,在满足城市发展和农民增收双重需求的作用下,农业规模化经营迅速兴起。到2018年全国家庭承包耕地流转面积超过5.3亿亩,耕地规模化耕种面积占全部实际耕地耕种面积的比重为28.6%。规模化生猪养殖存栏占比为62.9%,规模化家禽养殖存栏占比达到73.9%。农业产业化龙头企业8.7万家,在工商部门登记注册的农民合作社217万个,家庭农场60万个。[9]规模化经营在带来高效率的同时,也带来了污染物大规模、集中排放的问题。农业部指出,西北干旱地区,农膜污染问题、白色污染问题突出;中东部地区,农药化肥面源污染问题突出;南方地区,农业畜禽粪便污染问题突出。农业已超过工业成为我国最大的面源污染产业,总体状况不容乐观。[10]

(四)治理有效面临的挑战

治理是否有效,主体素质是基础,组织体制则是关键。当前中国农村治理面临的首要问题是农村空心化和农民老化、弱化。农民工回乡务农,继续当农民的意愿不足。调查发现,20世纪70年代出生的超过50%的农村劳动力不种田也将不会种田,80年代出生的农村劳动力95%以上不种田也将不会种田,90年代出生的农村劳动力会种田的就微乎其微。[6]

农村扶贫攻坚任务重、时间紧、压力大,但县乡政府普遍资源有限。村党支部是党在农村基层工作的战斗堡垒,村委会是群众性自治组织,二者是维护农村安全、促进乡村振兴的关键性组织节点。在中西部贫困地区,有知识、有干劲的青年农民不愿当村干部,甚至村干部也外出打工了。农村基层组织出现了空心化、弱化。2017年,习近平总书记《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》中指出,全国12.8万个建档立卡贫困村居住着60%的贫困人口,基础设施和公共服务严重滞后,村两委班子能力普遍不强,四分之三的村无合作经济组织,三分之二的村无集体经济,无人管事、无人干事、无钱办事现象突出……要下决心解决软弱涣散基层班子的问题,发挥好村党组织在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用。[11]

(五)乡风文明面临的挑战

改革开放以来,在党的领导下,政府相关政策的引导、扶持下,中国绝大多数农民勤俭持家,通过合法途径脱贫致富。但也有一些农民为了获取更高的收入,走上了歪路、邪路。他们采取乞讨、算命、偷盗、诈骗、造假等手段谋生、发财。在一些地区甚至出现了“诈骗村”、“造假村”。2016年9月9日,河南省驻马店市上蔡县公安局发布通缉令,对113名上蔡籍冒充军人电信诈骗犯罪的涉案人员进行通缉。上蔡孙庄村是远近闻名的“诈骗村”,村里正在服刑和服刑过的人员超过50人。[12]这些违法行为对社会 产生了不良的影响,冲击了文明、朴实的乡风。

三、农民贫困风险的源头与类型

世界银行《2000/2001世界发展报告:与贫困作斗争》指出:“贫困不仅仅指收入低微和个人发展能力不足,它还包括人对外部冲击的脆弱性,包括缺少发言权、权利和被社会排斥在外。”[13]阿玛蒂亚·森在《贫困与饥荒——论权利与剥夺》一书中提出了人类剥夺贫困理论。所谓的人类剥夺贫困理论,是指由于社会不平等,穷人失去或被剥夺享受人类发展基本福利的机会和选择性。[14]可见,人们对贫困及其成因的分析遵循着大致相同的思路,即贫困=主体资源匮乏+社会剥夺。

在社会风险研究中,认同度较高的分析思路为:社会风险=脆弱性+外部冲击。如布莱克利等人在《面对风险:自然灾害、人的脆弱性和灾难》一书中提出灾害的压力与释放模型:D= H+ V,即灾害=致灾因子+脆弱性。其中,脆弱性是灾害形成的根源,致灾因子,即外部冲击是灾害形成的必要条件。[15]国内学者彭新万、程贤敏认为,由于农户脆弱性程度较高而导致的承受冲击能力较弱的事实,实际上就是隐藏在我国农村长期贫困背后的深层社会原因,而外部冲击与脆弱性高度相关。农民之所以脆弱,主要在于资源和能力不足。而农民所能掌控的资源和能力不足,加剧了外部冲击,主要是社会排斥,如制度、政策等因素对农民的剥夺程度,进而又加重了农民的脆弱性。[16]

综合上述贫困成因和社会风险分析的思路,可以将农民贫困风险的源头分为两个维度,即农民贫困风险=农民的脆弱性+外部影响。其中,农民的脆弱性与其拥有的资源和能力相关,外部冲击来自于自然灾害和社会影响两个方面(表2所示)。根据风险源头的不同,当代中国农民贫困风险可以细分为四个类型:资源不足型贫困风险、能力欠缺型贫困风险、自然灾害型贫困风险和社会影响型贫困风险。

(一)资源不足型贫困风险

这里所说的资源,是指在农村场域中构成普通农民生产生活基本条件的物质资料的总和。根据产权性质的不同,可以分为两类:私人物品和公共物品。私人物品主要有:(1)经济收入;(2)生活必需品,如住房、自留地、水源等;(3)资产,如耕地承包权、使用权等。公共物品主要包括:(1)公共基础设施,如道路、农田水利设施、供电、供水、通信等设备设施;(2)公共服务,如基本医疗卫生服务、公共教育服务、农业生产信息服务、就业培训与信息服务、生态环境保护服务等;(3)社会保障服务,如养老保险、医疗保险、社会救济等。相应的,资源不足型农民贫困风险有两个方面:一是私人产品不足,主要表现为经济收入和私人资产不足;二是公共物品不足,主要表现为农村基础设施和基本公共服务的不足。

人力资源以外,土地资源是当代中国农民最基本的资源。对普通农民,特别是中老年农民而言,能否过上有尊严的、体面的生活,土地资源依然起着决定作用。然而,人多地少,耕地资源不足依旧是严重制约中国农民生产生活状态的根本因素。根据国家统计局《第三次全国农业普查主要数据公报》,到2016年末,中国有耕地面积134921千公顷(约合20.238亿亩),2.3亿农户,户均不足10亩耕地;31422万农业生产经营人员,人均不足7亩地。所以,无论怎么提高农业技术水平,无论怎么改良农业生产方式和经营方式,单纯从事农业生产,顶多过上“温饱有余,小康不足”[17]的生活。一旦遭遇某种外部冲击,如市场、政策的剧变,或者严重的自然灾害和疾病,普通农户就有极大的概率陷入贫困。

在一些连片贫困地区,资源不足型贫困风险表现得更为明显。以武陵山區为例,其贫困主要源于当地农民拥有的资源全面不足。首先,土地贫瘠,人均耕地不足。武陵山区属于典型的喀斯特地貌,山地、丘陵面积占95%,农村社区多以山寨形式呈现,分布于深山中。受制于地貌及气候特征,区域内水土流失及石漠化现象严重,耕地贫瘠且分散,15°以上坡耕地、梯田多,土层浅薄,耕地生产能力较低,土地承载力较弱。农村人均耕地面积仅为0.81亩。其次,农村社区公共物品供给不足。以武陵山区凤凰县公路建设为例,虽然行政村通路率和自然寨通路率在2012年底分别达到100%和97%,但是相邻乡镇、行政村、村组之间的村寨路网建设仍然十分薄弱。[18]

(二)能力欠缺型贫困风险

个体的能力是其健康、知识、技能和态度等要素的综合体现。农民能力欠缺型贫困风险有三个亚类:健康型、知识与技能型和态度型贫困风险。

1.健康型贫困风险。据国务院扶贫办摸底数据显示,截至2013年底,因病致贫、因病返贫贫困户有1256万户,占建档立卡贫困户总数的42.4%,接近贫困户的一半,在各种致贫原因中,因病致贫在各地区都排在前面。西部农村地区的因病致贫率为65.4%,明显要高于全国的42.4%,因病致贫是导致农村地区贫困的重要原因。[19]健康型贫困风险是当前中国农民不得不直面的主要贫困风险。

2.知识与技能型贫困风险。知识存量对行为主体的健康、技能、态度等其他能力要素有重大影响,对技能有着更为直接的影响。所以,将知识与技能合并考虑。在当代中国农村,拥有较高知识存量和技能的青壮年劳动力流失。留守农业和农村的主要是中老年人、妇女和儿童,其知识和技能严重不足。专业知识和技能不足的农民,只能从事简单农业生产劳动,从根本上制约了家庭和个人收入的提高。

3.态度型贫困风险。所谓态度型贫困风险,是指农民对生产生活,特别是脱贫致富的消极态度引致的农民处于贫困状态的风险。农民的积极态度,如辛勤劳动、勤俭持家、主动响应政府和企业的扶持,有利于提高各种扶贫资源、项目的效率和效益。反之,农民态度消极,则会使这些资源和项目空转,不仅浪费资源,还将增大农民贫困风险,国家扶贫目标无从实现。“干部拼命干、百姓站着看”现象不在少数,部分贫困户的“等靠要”思想仍然存在,热衷于直接拿钱式的扶贫,反感需要自己参与和劳动的扶贫方式。有的贫困户缺乏过紧日子的思想,领到扶贫款后不是用来发展生产,而是用于吃喝玩乐。[20]

(三)自然灾害型贫困风险

自然灾害仍然是当代中国农民贫困风险的重要类型。2014—2018年全国每年农作物受灾面积都在2000万公顷以上,农作物绝收面积也在200万公顷以上,直接经济损失数千亿元(见表3)。2018年,全国农村居民人均工资性收入占人均可支配收入的比重为41.0%,农业经营净收入占比为36.7%,财产净收入占比为2.3%,转移净收入占比为20.0%。[21]可见,农业仍是中国农民收入的重要来源。特别是对依赖农业生产经营的中老年农民而言,自然灾害依然是重要的贫困风险类型。

(四)社会影响型贫困风险

社会影响型农民贫困风险,是指经济、政治等社会生活领域中的一些人为因素,如市场波动、政策变化等影响因素致使农民陷入贫困状态的可能性。当前,个体小农仍然是中国农民的主体。个体小农在从大社会、大市场收获脱贫机遇的同时,也不得不直面大社会、大市场的影响,遭遇社会影响型贫困风险。

1.市场影响。大多数农户仍是小农经营,规模小、力量分散、缺乏强有力的组织保护,不得不以个体微弱的力量应对无处不在的市场影响。从农产品供给市场来看,农户数量众多,经营规模小,缺乏组织性,“谷贱伤农”、“果贱伤农”等现象层出不穷。从农业生产资料供给市场来看,由于农业生产资料主要是工业品,厂商数量少,生产经营规模大,形成垄断经营的交易成本低。所以,县乡农资供给基本上是一个垄断市场。结果,无论农村市场如何变化,农产品的价格及其涨幅总是难以跑赢农资的市场价格及其涨幅。对于当代中国农民来说,市场影响难以预测,但又频繁发作,无处不在,“虽然社会化小农不再为吃饭担忧,不再为生存而烦恼,但是为花钱而困扰,农民面临着周期性或非预期性的货币支付压力和货币支付危机。”[22]

2.政策影响。从实质上看,政策是执政党或政府对社会财富、机会和价值等稀缺资源的权威性分配。任何政策变动都将对相关主体的既得利益形成影响。而农业农村政策变动则可能引发农民贫困风险。以粮食为代表的大宗农产品,不是普通商品,而是战略性公共产品,其供给具有极大的外部正效应:一是较低的粮价对社会稳定和国民经济正常运行的极端重要性;二是足够的粮食供给对社会、经济和政治稳定的极端重要性,所以,自新中国建立以来,国家始终对农产品价格实行严格的行政干预,始终维持较低水平的粮食等大宗农产品价格,维持工农产品之间的价格“剪刀差”。

21世纪后,国家开始实施农业补偿政策,如农产品价格支持、种粮补贴等。到2018年,农村居民转移净收入占比为20.0%,国家补偿等转移性收入成为中国农民收入的重要组成部分。不过,农业补偿导致农产品的国内市场价格高于国际市场价格,形成进口激励,促使国内农产品价格下降,导致农民增产不增收。为了应对这种局面,国家取消了某些农业补偿政策。而一旦取消这些农业补偿政策,农民必然受到市场和政策双重影响。2016年国家取消玉米临时收储政策,东北三省与内蒙古自治区因市场价格下降而造成农民直接损失约566亿元,即使扣除玉米生产者补贴的480亿元,农民仍需承担80亿元损失,人均收入下降1.5个百分点。而在未执行玉米生产者补贴政策的其他省份,形势更为严峻。山东、河南、河北三省农民纯收入较2015年下降323.5亿元,人均纯收入下降2.3个百分点;山西、陕西、甘肃三省农民收入损失122.53亿元,农户纯收入下降3.2个百分点。[23]

当前大规模脱贫成效的取得,与国家扶贫攻坚的政策性投入密切相关。一是政府财政投入。在过去 6 年里,據初步估算,各种直接和间接投入超过万亿元,仅 2019 年中央财政专项扶贫资金投入就高达803 亿元。[24]二是政府人力资源投入。仅以驻村帮扶干部为例,全国参加驻村帮扶的县级以上机关、国有企事业单位干部累计达 300 多万人,村第一书记将近 21 万人,驻村干部 70 万人,乡镇扶贫干部将近 200 万人,村干部达数百万人。[25]从长期看,目前的运动式筹资方式、大规模现金发放的减贫手段很难具有可持续性, 2020 年之后,随着筹资资源的枯竭、财政压力的加剧、现金福利刚性的惯性,防止返贫将有可能面临极大挑战。[24]

四、后脱贫时代应对农民贫困风险的对策建议

综上所述,当前中国农民的贫困风险既源于自身资源不足和能力缺乏,也源自于外部的自然和社会影响,是一种多维复合型风险。因此,应对当代中国农民贫困风险,最终实现共同富裕,应该遵循复合治理的思路,城市和乡村,政府、企业和农民等多元主体共同努力,协同发展。

(一)统筹城乡产业发展

产业发展既是国家或区域经济社会发展的根基,也是人口脱贫致富的必由之路。2018年,全国农村居民人均工资性收入占人均可支配收入的比重为41.0%,农业经营净收入占比为36.7%,产业发展贡献了农民收入的77.7%。推动产业发展,特别是非农产业发展,是消减农民贫困风险的主要途径。从消减农民贫困风险的角度看,统筹城乡产业发展特别要注意以下三点。

首先,坚持农业优先发展。农业发展不仅事关国家粮食安全、经济安全、政治安全和社会安全,而且对农民的贫困风险和生计安全具有特别重要的意义。当前全国绝大多数农村地区都已经形成了“以代际分工为基础的半工半耕”家计模式[17]169,农业经营收入和务工收入是农民生活保障的“两根支柱”,增加了家庭收入,分担了贫困风险,保障了农民生计安全。因此,统筹城乡产业发展,必须坚持农业优先发展的原则,城市反哺农村,从资金、技术、设施和人才等方面向农业和农村倾斜,为农业发展创造良好的条件。

其次,持续改善农村基础设施。这既是坚持农业农村优先发展的具体要求,也是消减农民贫困风险的重要机制。以农田水利設施为核心,包括交通、通信等农村基础设施,不仅可以大大降低农业生产的劳动强度和直接成本,降低农业生产经营的交易成本,还可以将小农经济与市场对接,把个体经济引入宏观经济循环,使个体农民可以分享更多的国家发展红利。当代中国农民老化、弱化的背景下,通过持续改善农村基础设施建设,降低农业生产劳动的难度,方便老年人参与农业生产经营,对于降低农民贫困风险具有重要意义。

再次,升级改造劳动密集型产业。经验证明,发展密集型产业不仅是国家或地区现代化的必由之路,也是均衡社会收入分配,消减贫困风险的长效机制之一。相较于资本密集型产业,发展劳动密集型产业更有利于收入分配向劳动者倾斜,更有利于普通民众分享发展红利。改革开放以来,中国经济社会快速、稳定、健康发展的秘诀之一,就是大力发展劳动密集型产业,如服装、鞋帽、电子元器件等制造业,建筑业、交通运输、餐饮、居民服务等,使廉价劳动力这一比较优势得以充分发挥。2018年,全国农民工总量达到28836万人。其中,从事第二产业的农民工比重为49.1%,从事制造业的农民工比重为27.9%,从事建筑业的农民工比重为18.6%,从事第三产业的农民工比重为50.5%。[26] 统筹城乡产业发展,促进城乡产业机构升级转型,决不是放弃劳动密集型产业,而是通过升级改造,提高劳动密集型产业竞争力和经济效益,推动密集型产业可持续发展,更好地服务于共同富裕的目标。

(二)夯实农村社会保障

从理论和起源来看,脱贫和消减贫困风险是建立社会保障制度的初衷。从国际实践来看,社会保障制度是脱贫和消减贫困风险的稳定长效机制。鉴于当前中国农民日益老化、弱化的现实和趋势,老年人是贫困风险最高的群体,也是患病比例最高的群体,因病返贫是“后 2020”时期建立稳定脱贫长效机制的最大风险之一。[24] 因此,农村社会救助、养老保险和医疗保险当是夯实农村社会保障的重点。

农村最低生活保障是农村社会救助的基本手段。对那些“无业可扶、无力脱贫”的农民群体而言,持续的、适时调整的低保给付,不仅可以帮助他们脱贫,还能够使他们免于贫困风险威胁。为了发挥好这些功能,做好农村低保,要注意两点:一是瞄准低保户的准确性,必须根据农户收入变化新增或者退出低保;二是根据当地生活水平变化,及时调整低保标准,保证低保机制的有效性,既要做到 “应保尽保”,又要避免低保对象形成福利依赖。

医疗救助和教育救助的根本目的,在于维持和提高贫困人口知识水平和劳动能力。而知识水平和劳动能力则与贫困风险应对能力正相关。人力资本理论提出者舒尔茨认为,改善穷人福利的关键因素不是空间、能源和耕地,而是提高人口质量,提高其知识水平。增加教育、培训、卫生保健等方面的人力资本投资,不断增加人力资本积累,是实现经济繁荣和提高穷人福利的关键因素。[27] 因此,做好农民的教育救助和医疗救助可以有效消减农民能力型贫困风险。

在当代中国,农民群体是遭受自然灾害风险损失最严重的群体。因此,做好农业灾害救助,不仅有助于灾民脱贫,还为他们灾后恢复和发展生产提供了条件,从而有利于消减农民贫困风险。

面对中国农村日益老化、弱化的现实需要,做好农村社会保险当以养老保险和医疗保险为重点。2017年,中国已实现了城乡居民养老保险和医疗保险的整合和全覆盖。当前做好农村养老保险和医疗保险的重心,在于加强养老保险与医疗保险资源的整合与减贫效果的配合,有效克服制度碎片化和功能碎片化的消极影响。

(三)加强农村基层组织建设

城乡发展规划再科学,农村社会保障制度再完善,如果落实不到村落社区,落实不到农民头上,那是空谈。应对农民贫困风险,农村基层组织建设具有根本性的意义。加强农村基层组织建设的重点在于县乡村三级组织。

农民贫困风险是后脱贫时代乡村振兴的重大挑战。脱贫攻坚只是乡村振兴的阶段性任务之一,建立并不断完善农村扶贫长效机制,有效消减农民贫困风险,则是乡村振兴的长期任务。各级工作人员不能有懈怠心理,必须强化风险意识和风险治理能力,密切联系农民群众,及时反映“三农”的真实需求与信息,自觉约束自身行为,尽量减少因各种外在冲击引发的农民贫困风险。同时,应注重党对基层政府行政体制改革的引导,引导乡镇政府因地制宜地转变职能,为农民提供更多的公共服务。[28]

在现有体制下,强化村两委建设,是提高农民组织化程度,提升农民群体风险应对能力,包括贫困风险应对能力的最现实选择。“帮钱帮物,不如帮助建个好支部”。要选好配强村“两委”班子,培养农村致富带头人,促进乡村本土人才回流,打造一支“不走的扶贫工作队”。[29]

(四)培育新型农业经营主体

党的十九大报告指出要“发展多种形式的适度规模经营,培育新型经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接”。新型农业经营主体的共同特征是生产经营的规模化、集约化、专业化、组织化和社会化。培育新型农业经营主体的根本目的,就是要提升农民的组织化和专业化程度,提高农民的经营能力,使传统小农转型为现代职业农民,从而实现农民和大市场、大社会的有效对接,从根本上降低和消解市场、政策等外部影响带来的农民贫困风险。

当前,中国的城镇化进程不断推进,农村人口不断减少,为培育、壮大新型农业经营主体提供了有利的条件。政府和社会可以因势利导,采取有效措施,如职业培训、财政补贴、政策支持等,持续培育壮大新型农业经营主体,加快小农转型为现代职业农民。如农业部曾提出到2020年全国要培育2000万新型职业农民。事实上,这应该只是一个起点。因为根据乡村振兴战略的需要,更多的兼业型小农、回乡创业农民都应该被纳入新型职业农民的培训体系中,造就出能够推动乡村振兴的新型农业经营主体。

(五)完善农民贫困风险预警预控体系

党的十八大以来,随着精准扶贫战略的推进,各级政府通过开展建档立卡和“回头看”等工作,贫困户建档立卡指标体系逐步完善,数据精准度不断提高,为农民贫困风险的预警预控奠定了良好的组织、信息和工作机制等基础条件。后脱贫时代,农村扶贫工作的重心将转向农民贫困风险治理,转向农民贫困风险的預警和预控,防范绝对贫困现象的发生,阻断绝对贫困现象的蔓延。为此,应当在现有精准扶贫的组织、信息和工作机制的基础上,不断完善农民贫困风险预警预控体系。

首先,依靠农村基层组织,借助贫困户建档立卡指标体系,收集农户就业、经营、收入和支出等信息,及时发现贫困风险的兆头。

其次,及时发布农民贫困风险预警。县乡村三级组织通过对农户就业、经营、收入和支出等信息的收集、整理和分析,一旦发现某农户出现失业、疾病、经营失败、收入锐减或支出大涨等信息,预测其可能将陷入贫困境地,就应当及时发布相应的贫困预警,以便相关组织或部门采取相应的预控措施。

再次,相关组织和部门及时采取贫困风险预控措施。21世纪以来,中国政府和社会已经建立起比较全面的贫困风险预控体系,比如就业服务体系、社会保障体系、社会捐助体系等。主要问题是如何用好现有的农民贫困风险预警预控措施,并在实践中不断完善这一体系。以因病返贫风险为例,某农户一旦因为疾病陷入收入减少、支出剧增的局面,一方面他可以主动向村组织请求帮助,向医疗保险机构申请支付,或者向医疗服务机构申请医疗救助;另一方面,工作人员通过入户调查,能够及时发现该农户可能因病返贫的信息,及时发起预警,协调相关组织或机构及时采取预控措施,如医疗保险机构的医疗费用支付或报销,医疗服务机构采取医疗救助措施,社会慈善组织发起社会捐助,村组织和乡镇政府为其办理低保等。通过这些预警预控措施的综合运用,可以分担农民贫困风险,使之得到有效防范和治理。

参考文献:

[1]邓小平.邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,2001:116.

[2]习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[N].人民日报,2017-09-01(01).

[3]国家统计局.扶贫开发持续强力推进 脱贫攻坚取得历史性重大成就[EB/OL].国家统计局网站, 2019-08-12.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201908/t20190812_1690526.html.

[4]习近平.把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手[J].求实,2019,(11):1.

[5]国家统计局.2018年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].国家统计局网站, 2019-02-28.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html.

[6]陈文胜.资源环境约束下中国农业发展的多目标转型[J].农村经济,2014,(12):5.

[7]经济日报社中国经济趋势研究院家庭财富调研组.中国家庭财富调查报告2019 [N].经济日报,2019-10-30(15).

[8]国家卫健委.解决因病致贫因病返贫问题,打赢健康脱贫攻坚战[EB/OL].人民健康网,2018-04-25.http://health.people.com.cn/n1/2018/0425/c14739-29949739.html,2018-04-25.

[9]国家统计局.农村经济持续发展,乡村振兴迈出大步[EB/OL].国家统计局网站, 2019-08-07.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201908/t20190807_1689636.html.

[10]翟烜.我国将减化肥农药用量[N].京华时报,2015-04-15(005).

[11]习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[N].人民日报,2017-09-01(2).

[12]安钟汝,曹慧茹.上蔡伤疤[N].新京报,2016-09-26(16).

[13]世界银行.2000/2001世界发展报告[M].北京:中国财政经济出版社,2001:15.

[14]刘俊文.超越贫困陷阱——国际反贫困问题研究的回顾与展望[J].农业经济问题,2004,(10):1.

[15]Cannon Blaikie, Davis I P T and Wisner B.At Risk: Natural Hazards, People' s Vulnerability, and Disasters[M].London: Routledge, 1994:141- 156.

[16]彭新万,程贤敏.脆弱性与农村长期贫困的形成及其破解[J].江西社会科学,2015,(9):205.

[17]贺雪峰.谁是农民?[M].中信出版社,2019.

[18]李雪萍,王蒙.多维贫困“行动—结构”分析框架下的生计脆弱——基于武陵山区的实证调查与理论分析 [J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,(5):4.

[19]汪辉平,王增涛,等.农村地区因病致贫情况分析与思考——基于西部9省市1214个因病致贫户的调查数据[J].经济学家,2016,(10):72-73.

[20]张青.论新时代扶贫工作的九大关系[J]. 国家行政学院学报,2018,(2):67-69.

[21]国家统计局.人民生活实现历史性跨越 阔步迈向全面小康[EB/OL].国家统计局网站,2019-08-09.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201908/t20190809_1690098.html.

[22]邓大才.小农政治:社会化小农与乡村治理[M].北京:中国社会科学出版社,2013:158.

[23]张崇尚,等.我国农产品价格支持政策改革的效果与建议[J].经济社会体制比较,2017,(1):75.

[24]郑秉文.“后 2020”时期建立稳定脱贫长效机制的思考[J].宏观经济管理,2019,(9):18-20.

[25]习近平.在解決“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话[J].老区建设,2019,(15):12.

[26]国家统计局.2018年农民工监测调查报告[EB/OL]. 国家统计局网站,2019-04-29.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201904/t20190429_1662268.html.

[27]舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等,译.北京:北京经济学院出版社,1990:40.

[28]黄建红.三维框架:乡村振兴战略中乡镇政府职能的转变[J].行政论坛,2018,(3):62-67.

[29]党建网微平台.习近平要求党组织这样抓脱贫攻坚[EB/OL].中国青年网,2018-06-06.http://news.youth.cn/sz/201806/t20180606_11637788.html.

(责任编辑 吴 楠)