重庆涞滩二佛寺石刻彩绘颜料分析

李思凡(北京科技大学 北京 100083)

郭 宏(北京科技大学 北京 100083)

陈坤龙(北京科技大学 北京 100083)

卜海军(北京市文物古建工程公司 北京 100032)

引言

二佛寺位于重庆市合川区涞滩古镇内,原名鹫峰禅寺,于清中叶改名为二佛寺[1]。据史载,二佛寺在唐代晚期已具有一定规模,其中造像大部分开凿于南宋淳熙至嘉泰年间(1174-1204年)。造像群以鹫峰山北壁山崖和西、南两块巨石为基础,分为北岩、西岩及南岩三个部分,共有大小造像41龛(组),约1700尊,构图宏大,雕刻精美,表现了十地菩萨、比丘弟子、禅宗六祖等倾听释迦牟尼讲经说法的场面,是川渝地区佛教禅宗造像的典型代表。2006年,二佛寺被公布为第六批全国重点文物保护单位。

二佛寺北岩崖壁高14.60米,宽24.50米,造像面积357.70平方米,造像1071尊,以释迦牟尼说法图为中心共分为13个区域,如图1所示。在整个北岩摩崖造像中,十地菩萨、罗汉像、千佛造像均通体妆彩,其余造像妆金为主,局部妆彩。释迦牟尼左右两侧的十地菩萨是现存彩绘最集中的区域。在菩萨头冠、释迦牟尼发髻等石刻造型繁复部位,出现2或3层的颜料层叠加现象,说明历史上曾多次重绘,与文献记载相符。

图1 涞滩二佛寺北岩造像分区图(图中序号对应表1中样品的取样位置)

二佛寺东临渠江,湿润多雨,造像石质基岩、金箔、彩绘均出现了严重病害,对造像的长久安全保存造成了威胁。其中彩绘主要病害有表面污染、褪色、龟裂、起甲、颜料层脱落等,为了保护修复石刻彩绘,对二佛寺北岩造像各色彩绘颜料进行了取样,并利用现代分析技术研究二佛寺石刻彩绘的制作材料与工艺。

一、实验样品与方法

在十地菩萨、千佛造像、主尊释迦牟尼发髻、右手手腕等现存彩绘的区域,共采集样品11个。其中岩石样品1个,脱落或起翘的颜料样品10个(红色样品4个,绿色样品1个,蓝色样品2个,粉色样品1个,黄色样品1个,黑色样品1个),取样记录见表1。

表1 涞滩二佛寺彩绘颜料样品情况及其分析结果

利用X射线衍射确定石质基岩的矿物组成,通过样品剖面的显微观察,了解彩绘的制作工艺和重层彩绘情况,利用扫描电子显微镜及能谱仪和电子探针确定剖面样品各层结构的元素组成及含量,利用显微共聚焦激光拉曼光谱确定颜料的主要化学成分及颜料种类。分析仪器及条件如下:

X射线衍射:日本理学公司RINT 2000型X射线衍射仪(测试条件:管电压40kV,管电流40mA,DS 1°,RS 0.15mm,Cu Kα靶)。

超景深三维显微系统:基恩士VHX-6000数码显微系统,观察倍数:50-2000倍。样品用双组分环氧树脂按一定比例混合包埋,室温24小时固化后,经磨制、抛光处理后再用显微镜观察其剖面结构。

扫描电子显微镜及能谱仪(SEM-EDS):捷克Tescan公司VEGA 3 XMU型号扫描电子显微镜,配置德国Bruker Nano Gmbh 610M型号能谱分析仪。设定加速电压为20kV,工作距离15mm。样品表面喷碳后进行元素分析。

显微共聚焦激光拉曼光谱仪(RAM):HORIBA XploRA全自动显微共聚焦激光拉曼光谱仪,激光器为532nm、638nm、785nm,1200gr/mm光栅,配有Olympus光学显微镜,测试使用物镜为10-100倍,空间分辨率小于1μm,光谱分辨率在532nm为1.8cm-1,785nm为1.1cm-1。

电子探针:岛津EPMA-1720H,15kv加速电压,30nA电流。

二、分析结果与讨论

(一)岩石

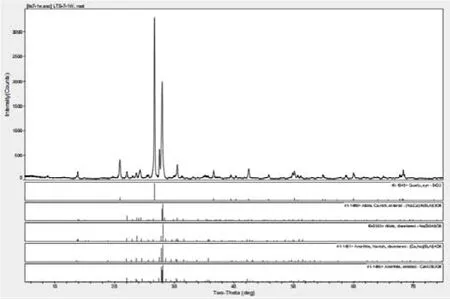

岩石样品LTS-1的X射线衍射谱图(图2)显示,其矿物组成为石英、钠长石、钙长石。

图2 样品LTS-1的X射线衍射谱图

(二)颜料

所有颜料样品的拉曼光谱结果见表1。

1.红色颜料

样品LTY-3取自主尊右耳背部,金箔劣化脱落后,残留的地仗层表面仍存在一层红色颜料,经扫描电镜-能谱仪元素成分分析,结果显示其中含有Fe元素,拉曼光谱结果为Fe2O3,判断该红色颜料为铁红。

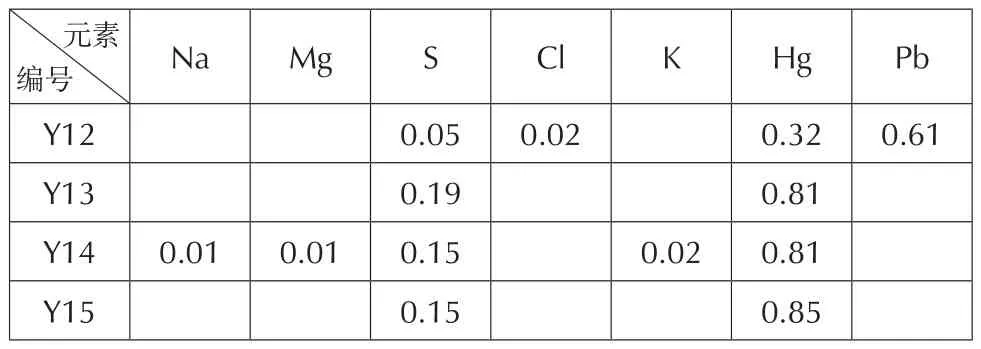

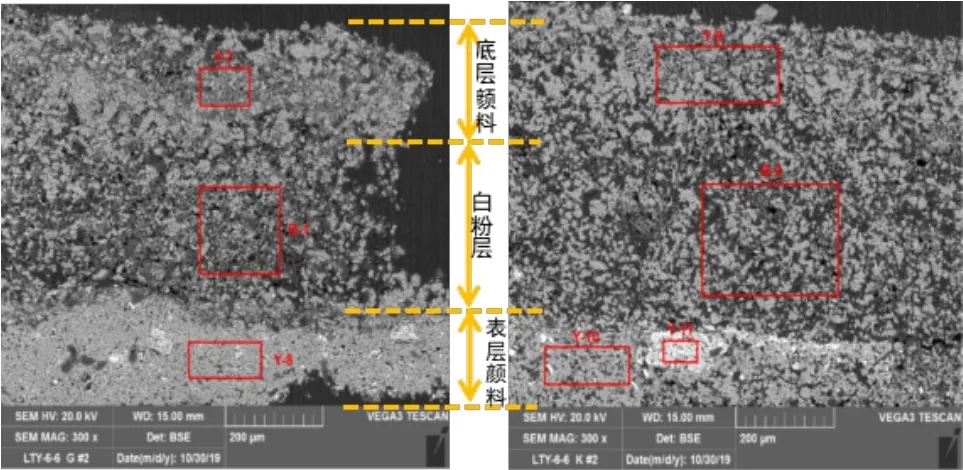

LTY-4为取自主尊右手腕下红色颜料样品。由图3的剖面显微照片可见,共有三层红色颜料。最表层厚度约22μm,中层颜料厚度90~100μm,底层颜料最薄,约5μm。表2为归一化处理后的元素分析结果:最表层含有Hg、S、Pb,可能是含铅化合物和朱砂的混合物,其中含铅化合物的具体成分有待进一步分析。下面两层均含有Hg和S元素,应为朱砂。中间颜料层厚度最大,并可见上下分层,在显微镜下表现为上半层红色略浅,下半层红色略深,在扫描电镜下可见上半层矿物颗粒较细小,下半层矿物颗粒较粗大。元素分析的结果显示上下半层红色颜料同为朱砂,且上(Y-13)、下(Y-14)半层所含Hg、S元素的比例相近,推测颜色的差异来源于红色颜料矿物粒径的差异,矿物颗粒细小,颜色较浅,矿物颗粒粗大,颜色较深。但上下两半层中间无缝衔接,应是同一次妆彩完成的。由上可知,主尊右手手腕红色部分在历史上至少经过3次重绘。

图3 样品LTY-4剖面显微照片(左)与扫描电镜能谱照片(右)

表2 样品LTY-4扫描电镜及能谱分析结果(除去C、O元素)(wt%)

综合现场调研与能谱分析结果,可以总结两种红色颜料在北岩造像中的使用情况:铁红,应用在十地菩萨、水月观音,广泛的北岩崖壁以及主尊整个贴金层之下;朱砂,应用在十地菩萨头冠和主尊右手手腕处。北岩崖壁整体涂绘一层铁红颜料,推测是因为铁红的颜色与川渝地区红砂岩的颜色相似且成本低易获得,所以人们在岩石上涂一层铁红作为底色[4],或起保护岩石的作用。在重庆合川钓鱼城悬空卧佛和大足石刻中,也存在类似的情况。

2.绿色颜料

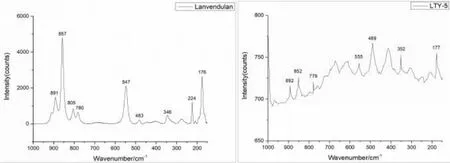

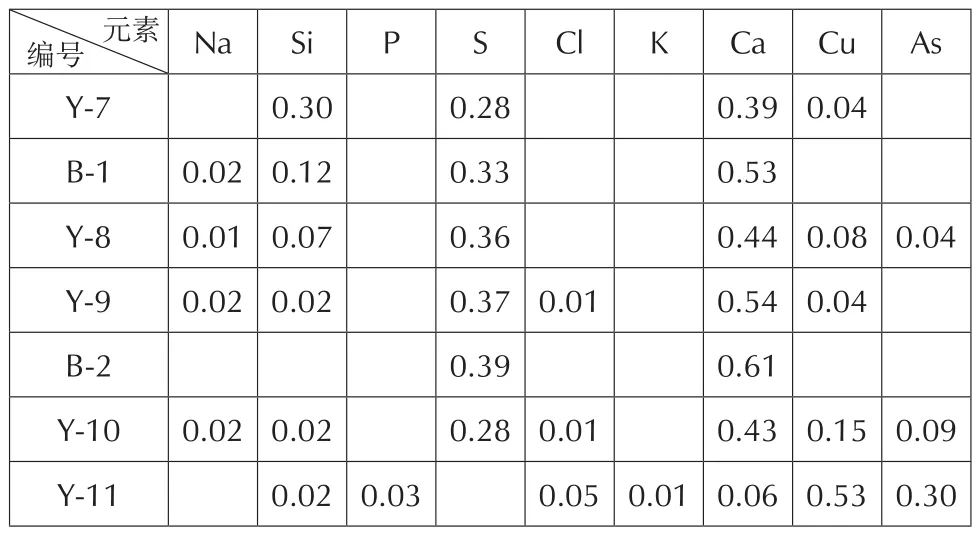

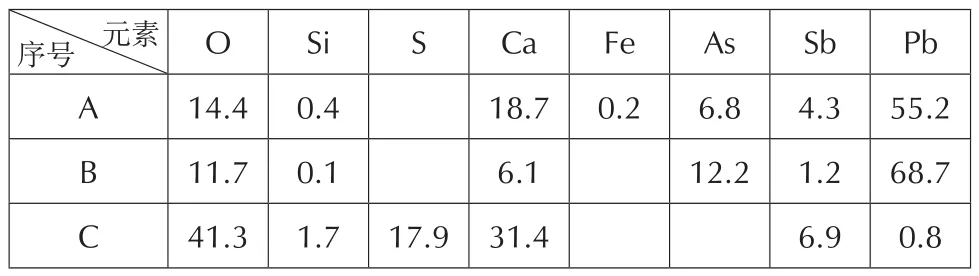

样品LTY-5的表层颜料分析结果如图4所示。样品LTY-5两块碎块的剖面照片显示上下各为绿色颜料层,中间层为白粉层,扫描电镜及能谱分析结果(经归一化处理)见表3。区域 Y-8,Y-10,Y-11含有Na、As、Cu、Cl元素,拉曼光谱显示在177cm-1,555cm-1,851cm-1,890cm-1处出现峰值,与图5中氯砷钠铜石标准谱图[5](176cm-1,547cm-1,857cm-1,891cm-1)基本一致,是样品LTY-5的表层颜料,而区域Y-7与Y-9不含有As、Cl元素,其拉曼光谱在176cm-1,410cm-1处出现峰值,推测可能为石绿,是样品LTY-5的底层颜料。中间的白粉层S、Ca元素含量较高,推测为石膏。

图4 样品LTY-5扫描电镜照片

图5 氯砷钠铜石标准谱图(左)与样品LTY-5拉曼谱图(右)

表3 样品LTY-5扫描电镜及能谱分析结果(除去C、O元素)(wt%)

综合现场调研与分析的结果,氯砷钠铜石分布在十地菩萨衣摆,主尊右手手腕等区域,石绿分布在十地菩萨衣摆和罗汉群区域。且二佛寺历次妆彩使用的绿色颜料中,石绿相对较早,氯砷钠铜石相对较晚。

氯砷钠铜石(NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O)存在于铜砷矿床中,是一种次生矿物,属斜方晶系,条痕颜色浅蓝。目前,没有发现氯砷钠铜石作为绘画颜料的相关记载,但氯砷钠铜石作为绿色颜料用于壁画、塑像或者其他载体的绘画,有以下几处:大同云冈石窟“五华洞”11窟泥塑,青海塔尔寺九间殿建筑彩画[6],山西晋祠圣母殿彩塑[7],山东长清灵岩寺明代彩塑[8]和大足宝顶山小佛湾造像[9]。相关研究中均推测氯砷钠铜石为巴黎绿转化而来。氯砷钠铜石的可能来源有三种[10]: 第一,天然矿物;第二,人工合成的无机颜料; 第三,由其他含有铜、砷元素的颜料转化而来。此次涞滩二佛寺石刻造像彩妆发现的氯砷钠铜石,使用面积较大,时间较晚,推测应为巴黎绿转化而来。

3.蓝色颜料

拉曼光谱分析结果表明蓝色颜料有石青和普鲁士蓝(见表1)。结合现场调研可知,石青只出现于千佛造像,普鲁士蓝出现于主尊发髻,主尊右手手腕和十地菩萨区域。

普鲁士蓝最初由德国人于1704年发现,1724年开始在欧洲使用,18世纪中期开始工业生产,色泽鲜艳,价格低廉,在欧洲取代石青,广泛使用并延续至今。我国山西金代寺庙壁画,陕西安康紫阳北五省会馆壁画中多数蓝色样品为普鲁士蓝[11]。普鲁士蓝在中国彩绘文物中的使用并不多见,夏寅曾在分析北京先农坛明清时期未知蓝色颜料时,使用偏光显微法发现疑似普鲁士蓝的蓝色颜料[12]。

4.黄色颜料

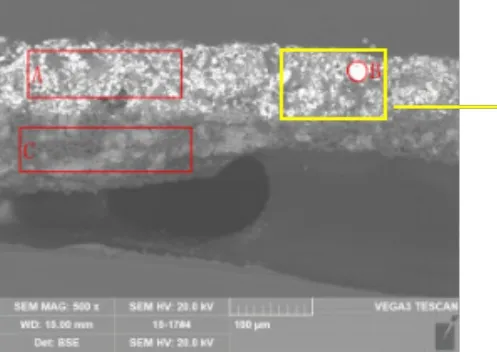

样品LTY-9取自十地菩萨东侧第十尊裙摆处,如图6所示。利用扫描电子显微镜及能谱仪进行选区分析(如图8),黄色颜料层与地仗层的元素种类及相对含量见表4,结果显示黄色颜料中可能含有Fe、As、Sb、Pb元素,但Sb元素含量并不高,为进一步确定Sb元素的存在,选择更小的范围进行电子探针定性分析(图9、10),可以确定黄色颜料与Pb、Sb元素有关。

图6 样品LTY-9取样照片

图7 样品LTY-9显微照片(500x)

图8 扫描电镜选区分析示意图(500x)

图9 电子探针定性分析位置示意图(600x)

图10 电子探针元素分析谱图

表4 样品LTY-9扫描电镜及能谱分析结果(wt%)

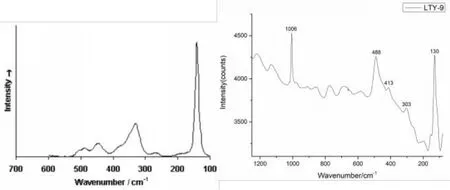

样品LTY-9拉曼光谱如图11(b)所示,在130cm-1,303cm-1,413cm-1,488cm-1,1006cm-1处出现峰值,其中130cm-1处的谱峰与铅锑黄的最强特征峰140cm-1大致相符;488cm-1,1006cm-1应来自地仗层的主要成分石膏(特征峰493cm-1,1007cm-1);303cm-1和413cm-1处谱峰与铅锑黄标准谱峰中的次强峰329cm-1,448cm-1相比有所偏移,在显微镜下观察此黄色样品如图7,发现其中混合了少量的红色颗粒,红色颗粒的拉曼光谱结果显示为铁红,故推测两个次强峰的偏移与其中混合了少量的铁红(最强特征峰289cm-1,386cm-1)有关。在欧洲历史上,铅黄通常与天然铁赭石同时使用,可形成从浅到暗、红或棕黄色的一系列色调[13-14]。

图11 铅锑黄标准拉曼谱图(a)与样品LTY-9拉曼谱图(b)

铅锑黄又称那不勒斯黄(Pb2Sb2O7),是人工合成颜料。铅锑黄与Ⅰ型铅锡黄、Ⅱ型铅锡黄、铅锡锑黄,共同属于铅基黄色颜料,这几种黄色颜料的制造源于玻璃工业,并被用于17世纪的意大利绘画[15]。目前发表的研究成果中,铅锑黄多用在瓷器、玻璃器及西方油画中,国内关于铅锑黄的报道,仅见于潼南大佛一处,大佛衣摆处的黄色颜料,经分析为铅锑黄[16]。

5.粉色颜料

十地菩萨面部等皮肤的颜色由铁红与石膏配合而成。

6.白色颜料

白色颜料均为石膏,同时石膏还混合在各色颜料中,应是起调色作用。在川渝地区彩绘石刻很多都以石膏作为地仗,例如广元千佛崖、重庆弹子石石窟、大足宝顶山石刻[17]。

(三)重层彩绘

彩绘可见两层或三层叠加,如图12所示。左图为十地菩萨东侧第六尊颜料样品剖面照片,从上到下为蓝色-红色-白粉层-胎体,由表及底各层厚度依次为:蓝色约131~275μm;红色约24~59μm;白粉层约54~85μm。中图为十地菩萨西侧第二尊颜料样品剖面照片,三层彩绘由上到下依次为蓝色-红色-绿色(样品未见白粉层),由表及底各层厚度依次为:蓝色约190μm;红色约23~100μm;绿色约183~335μm。主尊发髻样品剖面照片如右图,可见至少两层蓝色叠加,每层约97~152μm。说明历史上石刻彩绘曾有过2~3次重绘。

图12 二佛寺石刻重层彩绘剖面显微照片

三、结论

(一)涞滩二佛寺北岩石刻彩绘均为在石英长石砂岩上作一层薄的石膏白粉层,然后施以颜料:其中红色颜料为铁红和朱砂,绿色颜料为氯砷钠铜石和石绿,蓝色颜料为石青和普鲁士蓝,黑色颜料为炭黑,白色颜料为石膏,黄色颜料为铅锑黄。

(二)二佛寺彩绘石刻经过多次重绘,现存的颜料有两层或三层叠加,大多部位重绘时的用色可能并无考究。

(三)分析发现二佛寺石刻使用的颜料中有我国传统的矿物颜料,也有西方传入的合成颜料,说明距今较近的重绘活动可能发生在清代晚期或更晚的时间。

(致谢:本研究工作在现场调研和取样阶段得到了北京市文物古建工程公司涞滩二佛寺北岩造像修缮工程队各位工作人员的大力支持和帮助,在实验等阶段得到了北京科技大学博士研究生郑逸轩,硕士研究生李鑫的帮助,在此表示感谢!)