浙江县域经济竞争力弱化的题与解

孙娜 蔡蕙

县域长期以来是浙江经济的重要组成部分,是浙江区域经济发展的重要特色之一。县域经济发展过程,也是浙江经济高质量发展向纵深推进的进程。在长三角一体化和大都市区建设的背景下,浙江县域经济既面临机遇也面临挑战,同中心城市和市区相比,近些年浙江县域经济在发展中呈现出不同程度的竞争力弱化趋势。

为此,浙江省相关部门、研究机构建议实施“强县”与“都市区”双轮驱动发展战略和推动强县治理现代化战略。作为先发地区,浙江县域经济发展现状和趋势,对其他地方县域发展具有极好的参考和启示。

重要发展趋勢

县域在浙江经济发展中占据重要地位,但在大都市区一体化发展趋势下,县域与市区在人口承载、综合发展水平、产业等方面存在不同程度差距,资源要素有进一步向市区集中的趋势。具体体现在以下几个方面。

县域是浙江人口承载的重要平台,但县域人口占全省人口总量的比重明显下降。2019年浙江县域年末常住人口占全省比重为53.5%,人口向市区集中的趋势非常明显。同10年前相比,50%以上的县域常住人口明显较少。当前县域人口密度仅为全省的70%、市区的40%。

县域是浙江经济发展的重要阵地,但发展阶段和综合发展水平与市区已形成一定差距。与同阶段市区发展相比,县域呈现相对滞后的发展状态,2009年市区人均GDP为县域的1.25倍,而2019年已上升为1.49倍。从浙江县(市、区)的排名亦可体现这一情况,2012年浙江县(市、区)GDP十强中有5个市、5个区,2018年全省县(市、区)GDP十强中有仅有3个市,其他均为区。

县域仍是浙江工业主战场,但县域与市区产业分工更加清晰。2019年县域工业增加值占GDP比重高出市区6.3个百分点,市区服务业增加值占比高出县域10.2个百分点,逐步形成市区特别是中心城市以服务为主和县域以生产为主的产业空间结构。

县域社会发展加速追赶,但是财政支出压力明显高于全省和市区。2009-2018年县域地方财政支出占全省比重从35.3%提高到40.4%,县域地方财政支出和地方财政收入之比为1.58,支出和收入的差距比2009年(1.42)进一步扩大,且远高于浙江全省(1.31)和市区(1.17)。

强县经济体量接近全部县域的半壁江山,是浙江县域经济发展的重要引擎力量。2019年,浙江十强县有六个县GDP过千亿元。同10年前相比,尽管十强县内部排名略有不同,但是十强县名单并没有发生变化,可见强县在浙江县域仍持续保持领先的竞争优势。2019年,占全部县域国土面积15.7%的十强县,承载了全部县域38.3%的人口、创造了44.6%的GDP、47.3%的工业增加值、43.3%的地方财政收入和44.1%的消费。同2009年比,十强县人口、GDP和工业增加值占全部县域的比重均有所上升。资源要素有逐步向强县集中的趋势。

面临的四个主要问题

首先,大都市圈和一体化发展趋势下,辐射和虹吸效应并存,县域要素集聚能力难以满足转型发展需求。

虽然在区域一体化发展的大趋势下,县域承接了中心城市的溢出效应,促进诸多方面的提升,但县域也在实际发展中更多意识到资源要素正在逐步向中心城市集聚,县域留住人才、特别是高层次研发人才、管理人才越来越难。浙江县域常住人口占比明显减少,亦可说明这一问题。调研中多数强县也提到这个问题,比如一些县域认为在都市圈的周边容易产生“大树底下不长草”的要素资源“虹吸效应”,人才引进难度大且总数偏少,中端人才、实用性人才缺口长期存在。也有县域提到由于缺乏相应的技术创新条件,部分行业存在产业转移、企业外迁、资本外流现象。

其次,区域协同发展机制尚未完善,资源要素共建共享水平不高,县域融入一体化发展仍然存在困难。

一是县域融入到都市圈发展存在一定障碍,长三角一体化发展仍然存在体制机制壁垒,在跨区域合作中,合作双方由于层级问题,缺少有效统筹对接机制,县域在接轨发展过程中没有话语权,在行政审批、资质认定等方面各区域尚未统一标准。二是地级市与强县的协同发展机制尚未完善,长期以来,浙江县域强而多,中心城市弱,真正具有集聚辐射能力的大城市只有杭州和宁波,很多地级市与强县呈现的是均势发展关系,由此带来在资源要素、区域规划、项目招引方面不可避免出现市县无序竞争。三是县域之间竞争加剧,县域之间发展阶段趋同,产业结构趋同,客观上仍然存在县域之间争项目、争资金、争资源等问题,特别是资源要素供给紧张的形势下,这种竞争更为激烈。

再次,破除传统产业路径依赖依然很难,新兴产业发展支撑力不足,创新能力弱是制约县域产业转型升级的重要因素。

县域参与区域和全球产业分工水平较低,产业链向两端延伸不够,缺少信息、技术、专利、品牌以及营销网络等高等要素竞争力。传统产业长期占据大多数县域经济的主体,高技术和新兴产业尚未形成明显优势。调研中强县普遍反映创新能力薄弱是制约产业转型的最大困难,其原因一方面是缺少高能级的创新平台,一方面是缺乏具备创新引领作用的龙头企业。浙江县域企业规模普遍较小,龙头企业和具有国际竞争力的大企业较为缺乏。很多块状经济存在整体强、个体弱现象,大部分小微企业多为模仿生产或产品单一,产品同质化现象严重,原创性技术研发较少,工业化关键技术和自主创新能力不足。

最后,事权与财权的不匹配形势并未得到根本改变,金融去杠杆和减税降费大政策背景下,县域财政收支压力依然较大。

虽然省直管县财政体制改革在一定程度上增强了县域财政实力,但并未从根本上改变县域财政困难的现状。2019年全省县域人均地方财政收入7138元,十强县人均地方财政收入8061元,仅达到浙江平均水平的62%和70%。浙江全省县域一般公共预算收入占财政总收入的比重仅为59.6%,县域自主支配财力明显不足。与此同时,县域财政支出责任日益加重,一些县域基本事权支出基数大、刚性强、增长快,成为县域财政的沉重负担。2009-2018年,县域地方财政支出年均增长15.7%,比浙江全省平均快1.8个百分点。2019年浙江52个县域中,财政平衡率高于80%的县域仅有11个。

破解之策:两大战略和六大机制

在大都市区经济加快形成的趋势下,如何突破发展瓶颈,既享受区域协同发展带来的红利,又减少中心城市对县级城市的虹吸影响,这是所有县域不得不面对的共性问题。为此,浙江一些研究机构和智库,建议加快构建“两大战略”和“六大机制”,进一步破除县域经济发展的体制机制障碍,进一步激发强县发展活力。

两大战略,即实施“强县”与“都市区”双轮驱动发展战略。

近年来,在长三角一体化和区域资源要素优化配置驱动力的背景下,浙江加快谋划推进大都市区建设,但都市经济的基础是县域经济,县域经济发展弱化,都市经济基础也会不稳。同时,县域自身也存在诸多尚待解决的发展矛盾和问题,建议加快谋划出台助力“强县”突破发展瓶颈的有力支持政策,坚持“强县战略”和“大都市区战略”双轮驱动,在“强县战略”指导下,深化县域内部分工;在“都市圈战略”指导下,深化区域层面分工,才能促进区域更加协调有序发展。

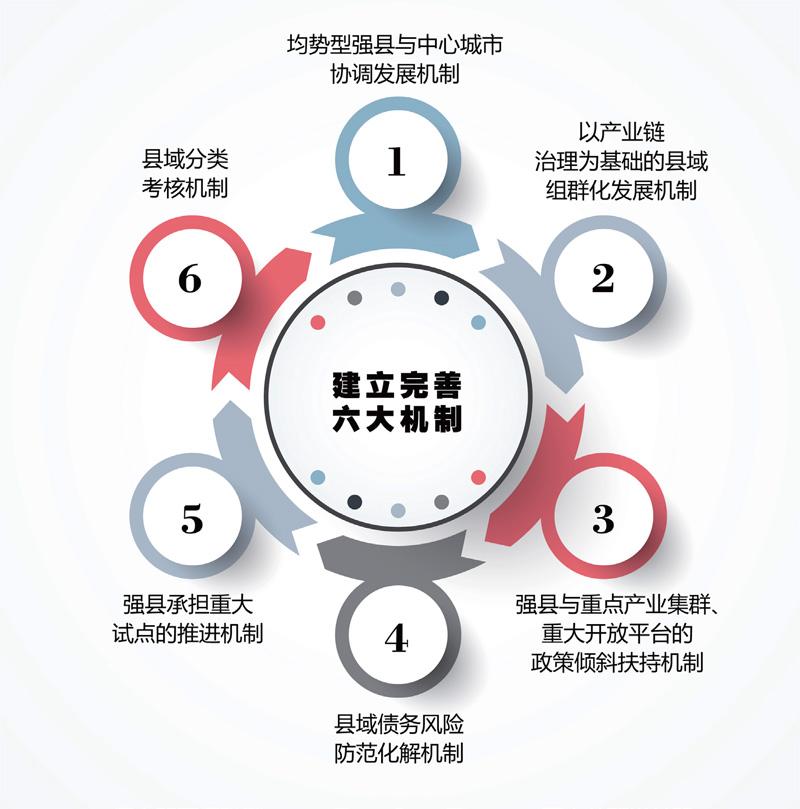

当前县域发展面临的很多问题,可以通过经济治理、社会治理途径,加以解决和突破,如加快构建县域产业链治理机制、采用县域数字化治理方式,搭建开放共赢的技术平台等,以县域治理现代化推动省域治理现代化。同时,要建立完善六大发展机制。

一是建立完善强县与中心城市协调发展机制。由于城市能级水平较弱,全省除杭州、宁波外,其他地級市和强县之间不同程度存在经济社会发展的均势型关系,中心城市的集聚辐射力难以满足县域发展需求,形成区域间扭曲的竞合关系,造成资源要素利用不效率。建议从财政分权、要素分配等角度构建新型市县关系,进一步给强县下放一批权力,健全完善要素指标区域竞争性分配制度,让市场机制代替行政化手段在要素指标分配中起到决定性作用。

二是建立完善以产业链治理为基础的县域组群化发展机制。浙江许多县域,虽然所属行政区划不同,但地理空间毗邻,产业分工相联,风俗文化相亲,实质上已形成明显的产业带和经济圈。比如永康五金产业辐射周边武义、缙云等县市的五金产业带,已形成永康本地、周边县市、全国各地“三个千亿”的特色产业集群。建议在省内类似区域,淡化行政区划概念,突出“经济区”理念,促进县域之间分工协作和组群化发展,避免恶性竞争,完善包括价值链、企业链、供需链和空间链在内的现代化产业链区域协调机制。

三是建立完善强县与重点产业集群、重大开放平台的政策倾斜扶持机制。浙江十强县中已有六个突破千亿元大关,十强县体量接近全部县域的半壁江山,是浙江县域经济发展的重要引擎力量,同时这些县域也拥有一批上百亿元、千亿元的特色产业集群。建立强县政策支持倾斜机制,加大对强县土地、能耗、环保等要素的倾斜,支持强县做大做强。同时在县域开放合作平台对接建设中,省级层面更多地给予支持协助。

四是建立完善县域债务风险防范化解机制。在县域财政收支压力普遍较大的情况下,要重点关注县域经济的风险防范化解,从建立完善县域政府信用评价体系、优化政府投资项目管理和投融资体制机制,进一步明确划分省级及以下各级政府间的财权与事权等角度,建立健全县域政府性债务风险防范化解体制机制。

五是建立完善强县承担重大试点的推进机制。推进更多的国家级、省级试点在县域实施,一方面,县级承上启下、要素完整、功能齐备,是国家治理的基本单元,政策举措可以有效推进。另一方面,通过重大试点实施,争取更多的政策资源,同时通过试点实践和经验寻求县域经济发展的新突破。

六是建立完善县域分类考核机制。根据县域发展基础和类型,可分为城市服务型、工业和综合发展型、农业生态型来体现差异性,实行分类分级考核,通过制定政策、设置权重引导特色化发展,有利于促进显绩和隐绩、当前和长远的关系。同时,考虑到消费税改革的重要趋势,可鼓励在有条件的地区形成消费增强的“马太效应”,可在考核中增设对地方消费情况评价的相关指标。