技艺移民与工艺差异可视化:以陕南传统油纸伞为考察中心

王秀丽

中国拥有悠久的伞文化历史,但随着传统手工业社会的解体、民间手工业者的转行以及现代伞的冲击,传统油纸伞的实用价值逐渐式微,与人们的日常生活渐行渐远。站在工艺的角度考量,油纸伞的传统制作工艺体现着我国古代工匠的智慧,伞架的基本结构和开合原理至今仍在沿袭传用。同时,传统油纸伞在历史的积淀中被赋予文学、美学、民俗、礼仪、宗教等丰富内涵,展现着国人特有的文化观、历史观和宇宙观,是中国传统文化的载体和象征符号之一。故,传统油纸伞除了“器物”层面的工艺史料价值之外,还身兼特殊的文化身份和精神归属。此外,在中外商品和文化交流史上,我国传统油纸伞文化向其他国家的外溢与传播,使其在世界文明的发展进程中贡献着独特价值。

由此可见,油纸伞是我国诸多手工艺门类中一个虽小众却经典的个案,但令人惋惜的是,此项手工技艺却在社会变迁的巨浪中摇摇欲坠,尤其是对于那些鲜为人知的油纸伞产地来说,政策性的保护难以企及,濒临消亡的危机更为迫切。目前人们熟知的油纸伞产地主要是杭州、四川、云南等南部地区,靠北的地域缺乏关注。通过对陕西南部28个县区地方史志资料的查阅和梳理,笔者发现安康地区的汉滨区、旬阳县、石泉县、汉阴县、岚皋县、平利县、白河县;汉中市的城固县、汉中、洋县、西乡县、勉县、留坝县、佛坪县;商洛市的洛南县、丹凤县、商南县在历史上均有油纸伞生产记录,曾经是油纸伞的生产重地,然而至今尚未进入学者的研究视野。

当笔者踏上陕南这片土地,去追寻如何用传统工艺制作一把完整的油纸伞时,遭遇到的却是工匠的陨落,技艺的凋零……当地的年轻人甚至不曾听闻自己家乡还有这段工艺盛景,辗转寻访到的唯一一位健在的制伞世家传承人亦年逾七十。因此,对陕西南部地区的传统手作油纸伞进行工艺复原与文化留存刻不容缓,这不仅是濒危民间传统文化向现代的迁徙,同时也是对我国油纸伞文化完整性的必要补充。

一、孙氏技艺移民:陕南油纸伞工艺源起

陕南,主要指陕西南部地区,北靠秦岭、南倚巴山,汉江自西向东穿流而过,地处我国南北过渡的中间地带,主要包括汉中、安康、商洛三个地市。陕西南部作为移民文化的汇集之地,曾受湖广闽粤移民潮的冲击。以汉阴为例,明清时期大量的“湖广移民填川陕”,将湘、鄂、粤及赣、闽等地移民带来汉阴,使汉阴成为客家人的聚居地。移民迁移汉阴的历史在《汉阴县志》上也有记录:“乾隆二十年(1755)湖广流民纷纷流入本县垦荒定居。”①移民到来的同时也带来了异地的文化、技艺、习俗,加上秦楚文化和巴蜀文化的遗存,在汉阴地域聚集交汇,使得南北文化在这里碰撞,最后达到了融合和升华,形成汉阴别具一格的文化风情,饱含“秦风”“楚韵”“巴情”和“湘音”。整体来看,汉阴的移民主要来自湘,其次是粤,再次是鄂、皖、赣、闽、晋、川等地,可谓五方杂处。这些移民不仅为汉阴的开发和发展带来了人口支撑,同时也带来了新的知识和技术,油纸伞技艺即为其中一项。

图1:陕南油纸伞制作现场⑪(左) ;孙氏传承人讲解油纸伞工艺(右,作者拍摄)

据陕南伞匠口述和地方文献资料记载,汉阴的油纸伞手工制作技艺是由湖南移民孙氏家族带来的。“清代乾隆年间,孙姓从湖南益阳喜花门楼迁居陕南汉阴,见秦巴山区盛产竹木、桐油、柿子、皮纸,便做伞为业。到晚清,他们创出的‘孙广胜’②商标纸伞已大有名气,形成了一定生产规模,把汉阴城南街变成了遐迩闻名的伞铺街。”③“伞铺街(南街的别称)位于汉阴县城南门至民主街。‘孙广胜’是孙家伞铺老字号。乾隆年间,孙家祖上从湖南益阳喜花门楼迁居汉阴,世代做伞为业。”④上述地方文献资料为我们记录了汉阴地区油纸伞的源起路径,即孙氏自湖南移民至汉阴,带来了油纸伞的手工制作技艺。

当下,汉阴油纸伞的生产历史已渐行渐远,几被历史封存。汉阴孙氏家族的后辈也早已不再制作油纸伞,家中仅余的一名曾经从事过油纸伞生产的传承人叫孙修源⑤,1947年出生,年逾七十,其儿孙均改作它业。即便如此,提及油纸伞,当地人仍会首推孙家。在汉阴油纸伞的生产历史上,无论是个体私营的“前店后厂”作坊式产销模式,还是解放后集体所有制性质的雨伞生产合作社模式,孙氏家族对于油纸伞业在汉阴的生根、发展、兴盛、传承、转型都有着不可小觑的历史贡献。正因为此,孙氏在当地被推崇为油纸伞技艺的源起者、携带者、所有者和传承者,具有油纸伞制作技艺发言权。这在汉阴地方文化人的文字记录中亦有体现:如“清代至民国,‘孙广胜’油纸伞闻名秦楚,远销豫蜀”⑥等,说明孙氏家族打造的“孙广胜”品牌曾经是名优产品的标志,远销全国其他省地。再如“清代,伞铺街几家伞铺同属‘孙广胜’。民国时期,本地人陶文焕⑦、汉中人何文华⑧先后在伞铺街开业卖伞。1949年,伞铺街共有五家伞铺⑨,年产油纸伞7000多把。”⑩通过这段文字及其文字作者的口述得知,在伞铺街的五家伞铺中,孙氏占三家。此外,陶家伞铺的经营者陶文焕本是孙家的徒弟,出师后自立门户,开办陶家伞铺。陶家与孙氏是师徒关系,在技术渊源上仍可上溯至孙氏。

由此可见,孙氏是汉阴本地油纸伞发展历史上具有代表性的典范工匠族群,其典范价值主要体现在三个方面,一是借助移民路径为汉阴带来了油纸伞的制作技艺;二是靠家族产品自身的品牌力量,推广并发扬汉阴油纸伞文化;三是遵从行业发展规律和模式,通过家族传承和带徒传承的方式,续存油纸伞制作技艺。这使得孙氏家族在陕南油纸伞的发展历史上具有举足轻重的地位,是研究陕南油纸伞工艺源起和发展过程中不可回避的重要族群(图1)。

二、工艺差异一:长伞骨与短伞骨的插接方式

关于陕南传统油纸伞的制作工艺,在文献中是这样记载的:“秦巴山区盛产竹木、桐油、柿子、皮纸,‘孙广胜’来汉阴兴办伞业得天独厚。油纸伞用大斑竹做骨架,木竹为伞把;用枸树皮造的上等皮纸,涂抹三层柿子油,粘糊三层皮纸形成伞面;用熟桐油在伞面内外刷三遍,红光闪亮。做一把伞,需要106道繁杂的工序。伞顶上的木葫芦与44根伞骨,伞腰上竹骨之间,皆有柔韧结实的‘伞筋’牵扯联系。旧时,妇女们普遍蓄长辫,‘孙广胜’把利水、耐沤、百折不断的长头发拧成细绳当‘伞筋’,堪称一绝。”⑫从这段记录可见,陕南油纸伞的制作工序繁琐,技术性强,工序之间环环相扣,前后承接,互为条件,互相牵制。

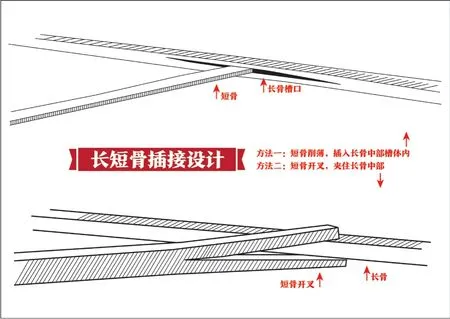

图2:两种长短骨插接设计对比(作者绘制)

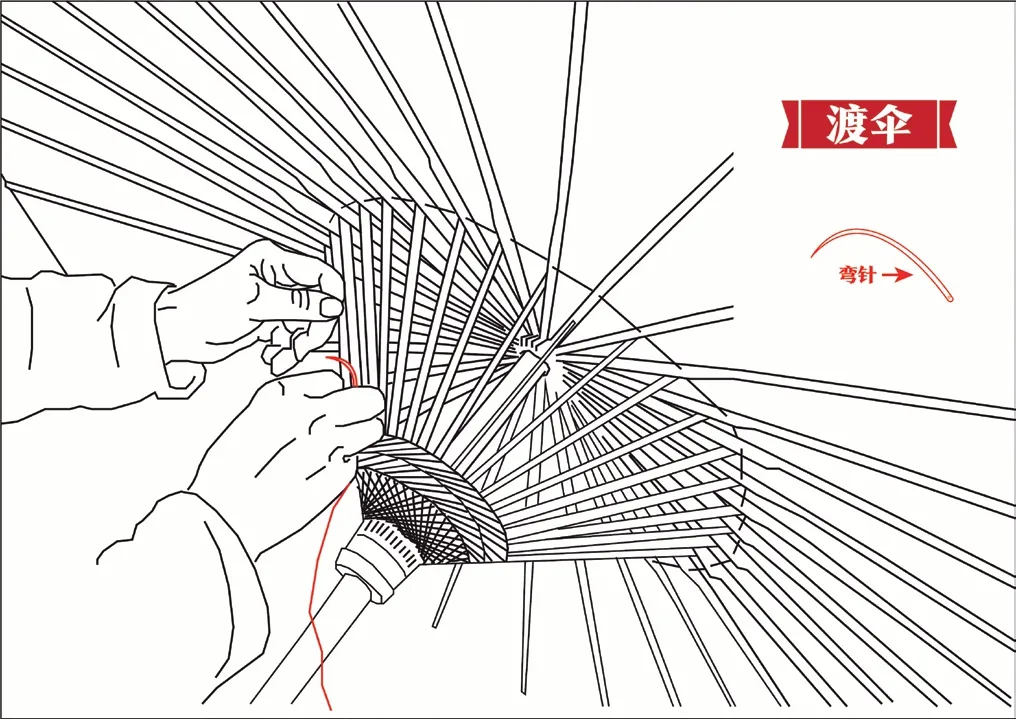

图3:渡伞(作者绘制)

为复原和留存陕南油纸伞的制作工艺,笔者用三年时间在地方档案史志机构爬梳整理与手工业相关的档案文献资料、跟踪记录孙氏家族后人和曾经从事过伞业生产的伞匠的访谈和口述资料、赴全国多处油纸伞产地进行工艺考察,并在此基础上发现比对出陕南传统油纸伞工艺与其他地区之间制作工艺的差异。如:江苏、湖南、湖北等地,在伞头伞骨用发绳联缀时,即行装柱装柄;若浙江之温州,及福建广东等处,则待制纸伞手续完全完成后,始行装置伞柱及柄;伞柱大都圆形,伞柄则有方有圆,或制各种式样,宜漆者漆之,宜油者油之。下文将详述陕南传统油纸伞制作中长伞骨与短伞骨之间插接工艺的地区差异。

在组装油纸伞时,一个很重要的步骤就是将长伞骨和短伞骨插接联缀在一起,这是油纸伞利用长骨和短骨进行开合联动运动的关键。通过多地的工艺考察和对比,笔者发现目前有两种长短骨插接的方式(图2)。

1、方法一:短伞骨插入长伞骨中。

陕南油纸伞工匠在进行此项工序时,是将削好的短伞骨插入长伞骨上事先开好的槽口中,使短伞骨上的联缀孔与长伞骨上的联缀孔相互重合,然后用头发线将二者穿连在一起。通过这样的方式,在油纸伞开启或者收合的过程中,长伞骨中段的槽口就像一个轨道,承受着短伞骨在其中的往返与摩擦。这个运动过程,一方面,利用了恰到好处的槽口深度和竹子的耐摩擦性,确保短伞骨不穿破长伞骨;另一方面,利用了穿缀二者的头发线的连接力和长骨微微开穿的缝隙,得以保证短骨不“脱轨”。

具体来说,在油纸伞撑开时,短骨向上顶住槽口,给予长骨推动力,使其向上运动,进而打开油纸伞。当合拢油纸伞时,短骨向下拖拉被槽口联缀着的长骨,使其向下运动,进而使油纸伞合并。由此可见,长、短骨交接的这个槽口位置类似“关节”,是油纸伞能否顺利完成开合使命的关键。

2、方法二:短伞骨夹住长伞骨。

关于长、短伞骨的插接方式,在调研过程中,笔者发现了另外一种插接方法,即“夹片工艺”。这种“夹片工艺”一改在长骨中部开槽并插入短骨的思路,转而在短骨的端头开叉,并打孔。在与长骨联缀时,用短骨的开叉处夹住长骨中段的竹子,使两个左右开叉孔和长骨中段的孔对位,再用绳线穿连或者铆钉固定。浙江杭州富阳的油纸伞制作就在使用这种“夹片工艺”,其产品主要销往日本。

两种工艺对比,前者的设计能够保护伞面不被短骨戳穿,但因短骨只能在长骨槽口中活动,灵活性不如后者。后者虽然活动灵活,但亦有短骨因开叉有可能被再度撑裂的隐患,故一般不会像前者那样将短骨通体削薄,而仅将与下伞托连接一端削薄,另一端则呈四方形,以便开叉。

三、工艺差异二:渡伞工艺之穿工设计

渡伞是将线绳按照顺序穿渡在长伞骨和短伞骨之间,既有加固伞架的作用,又起到美化的目的,集实用与美观为一体(图3)。实用者,在上、下伞托和长、短骨之间通过穿针引线加强彼此之间的联缀力,编织层数越多,伞体的稳固性越好,是一项对伞架本体的加固措施;美观者,各色花线形成的各种花式,能够使伞架更加美观,是伞下的另一道风景。经过调研,渡伞工艺在穿工设计时有半穿和满穿的区别。

1、半穿工艺

陕南的渡伞工艺属于半穿工艺,穿线的位置主要集中在两个区域,即短伞骨与下伞托之间、长短伞骨插接孔与短伞骨之间。换言之,是在伞斗的顶部和底部分别穿线,中间则不穿。若中间也穿满,则称之为“满穿”工艺。半穿的时候,伞由右向左、边转边穿。针从左边的伞骨向右边的伞骨走线。渡伞所用的针不是直的,而是弯形钢针,可以非常灵活的在伞骨空隙之间穿梭。

在短骨与下伞托之间渡线时,从下孔向上孔(插接孔),再从上孔向下孔穿,要逆时针穿,首尾相接后,向后错一根伞骨平穿,然后再同法继续穿,最后一道线逆时针平穿各个孔,结束时在接口处多缠几圈打结。

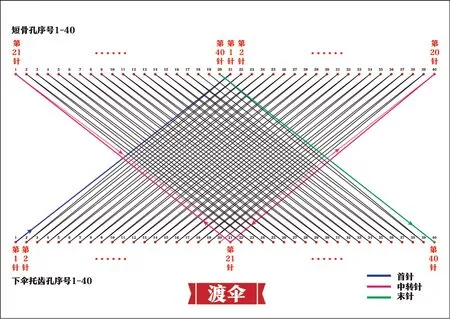

以陕南油纸伞的40根伞骨为例,起始伞骨不算,数到第20根,然后穿下一道线,即:1~20,2~21,3~22,4~23,5~24……20~39,21~40,再从此处转折为22~1,23~2……以此类推,直至40~20(图4)。

长短伞骨插接孔与短骨之间的渡线,主要采用一上一下的针法,较为简单。

图4:半穿针法(作者绘制)

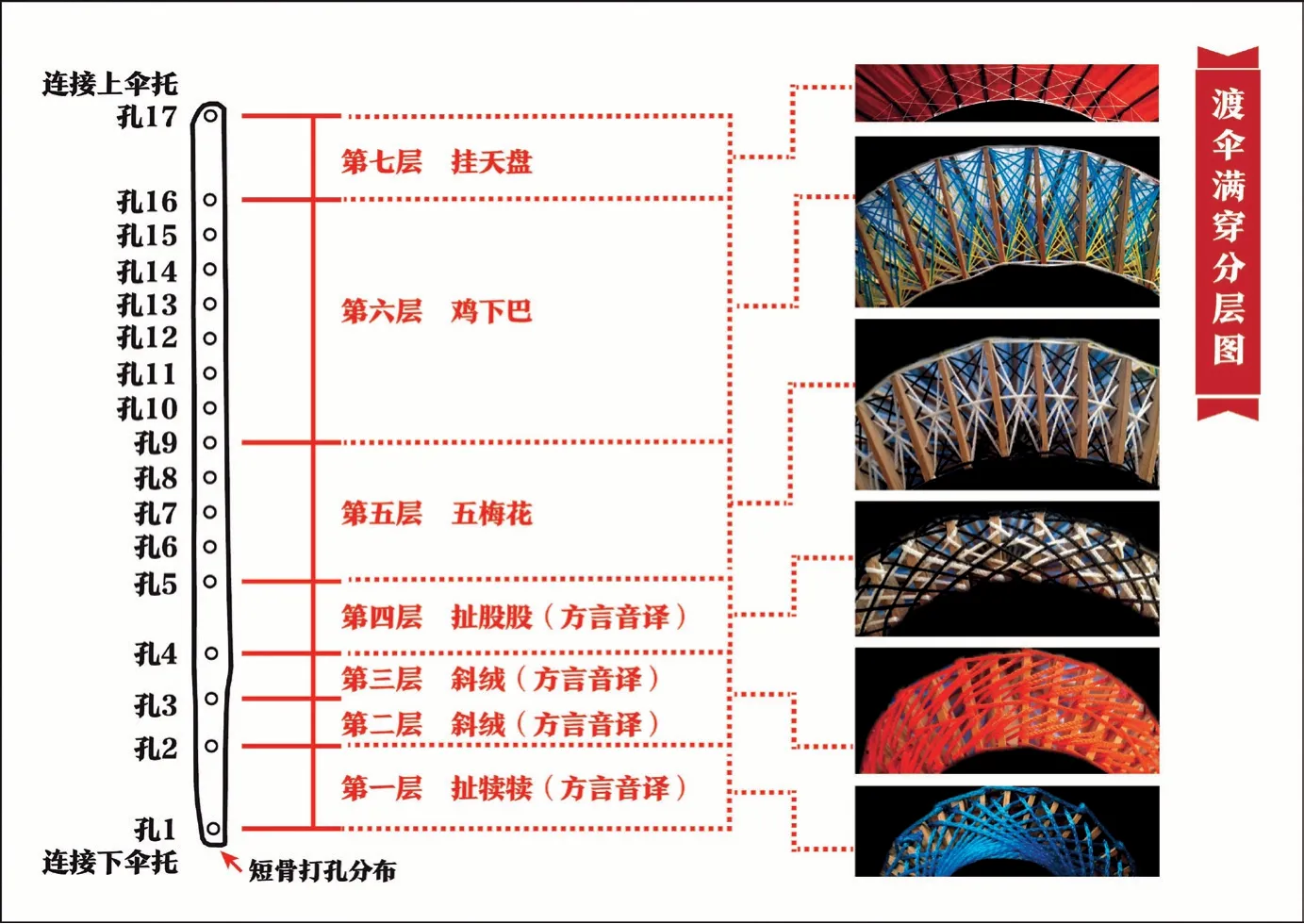

2、满穿工艺

满穿工艺比半穿工艺更加复杂,是用五彩丝线分层穿编,有说这些颜色也代表着金木水火土的五行观念。穿编位置覆盖了整个伞斗,形成分色、分层穿编的特点。分色,是指每一层的颜色都要不同,颜色的顺序可以由工匠自行搭配,但要用够五色。分层,是指将伞斗分为七层,每层的穿编手法都有差异,由下伞托到上伞托依次为第一层扯犊犊(方言音译)、第二、三层斜绒(方言音译)、第四层扯股股(方言音译)、第五层五梅花、第六层鸡下巴、第七层挂天盘。一把油纸伞至少需要渡二千多针,视觉效果极为丰富(图5)。

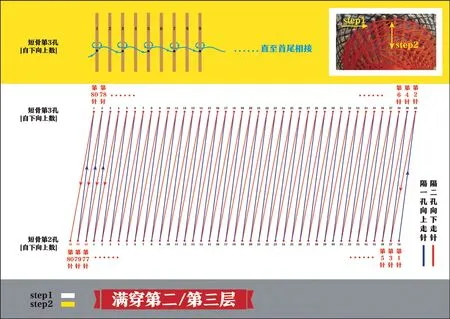

第一层的穿法与半穿的相同(图4),主要是连接下伞托槽孔和短骨第一孔(自下向上数)。

第二层的穿编主要连接短骨第一孔和短骨第二孔(图6)。穿编时分为两大步骤,步骤一是向上走线逆时针横向间隔一个孔(即,一根短骨),向下走线逆时针横隔二个孔(即,二根伞骨),以此类推,直至所有短骨穿完一遍。以40根短骨为例,从短骨第一孔向短骨第二孔穿,假设第一针的位置是第38根短骨第一孔,那么向上穿第二针的位置就应该是第40根短骨(隔一根)第二孔,再向下穿第三针的位置是第37根短骨(隔二根)第一孔,以此类推,向上第四针的位置是第39根短骨第二孔,向下第五针的位置是第36根短骨第一孔……(即向上走线38~40,向下走线 40~37;向上走线37~39,向下走 线39~36;向上走线36~38,向下走线 38~35;向上走线 35~37,向下走线37~34;向上走线34~36,向下走线 36~33;向上走线33~35,向下走线35~32……向上走线 3~5,向下走线 5~2;向上走线2~4,向下走线4~1;向上走线1~3,向下走线 3~40;向上走线 40~2,向下走线2~39;向上走线39~1,向下走线 1~38,结束。)

第一步骤结束后,开始第二个步骤:每隔一根短骨,以右进左出的穿线方式环绕并连至下一根短骨,如从第一根短骨开始,接下来将依次环绕第三根、第五根、第七根、第九根……直至首尾相接处结束。

第三层的穿编主要是连接短骨第二孔和短骨第三孔,穿编方法与第二层相同(图6)。

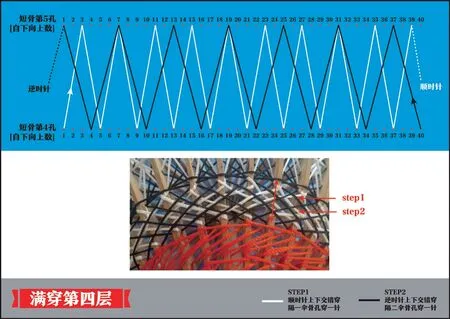

第四层的穿编主要连接短骨的第四孔和第五孔(自下向上数),同样分为两个步骤完成(图7)。第一步骤顺时针走针,两针之间相隔一根短骨孔。第二步骤逆时针走针,两针之间相隔两根伞骨孔。穿针的方式均为右进左出。图7中以白色代表第一步骤的顺时针走针轨迹,黑色代表第二步骤的逆时针走针轨迹,以示区别。

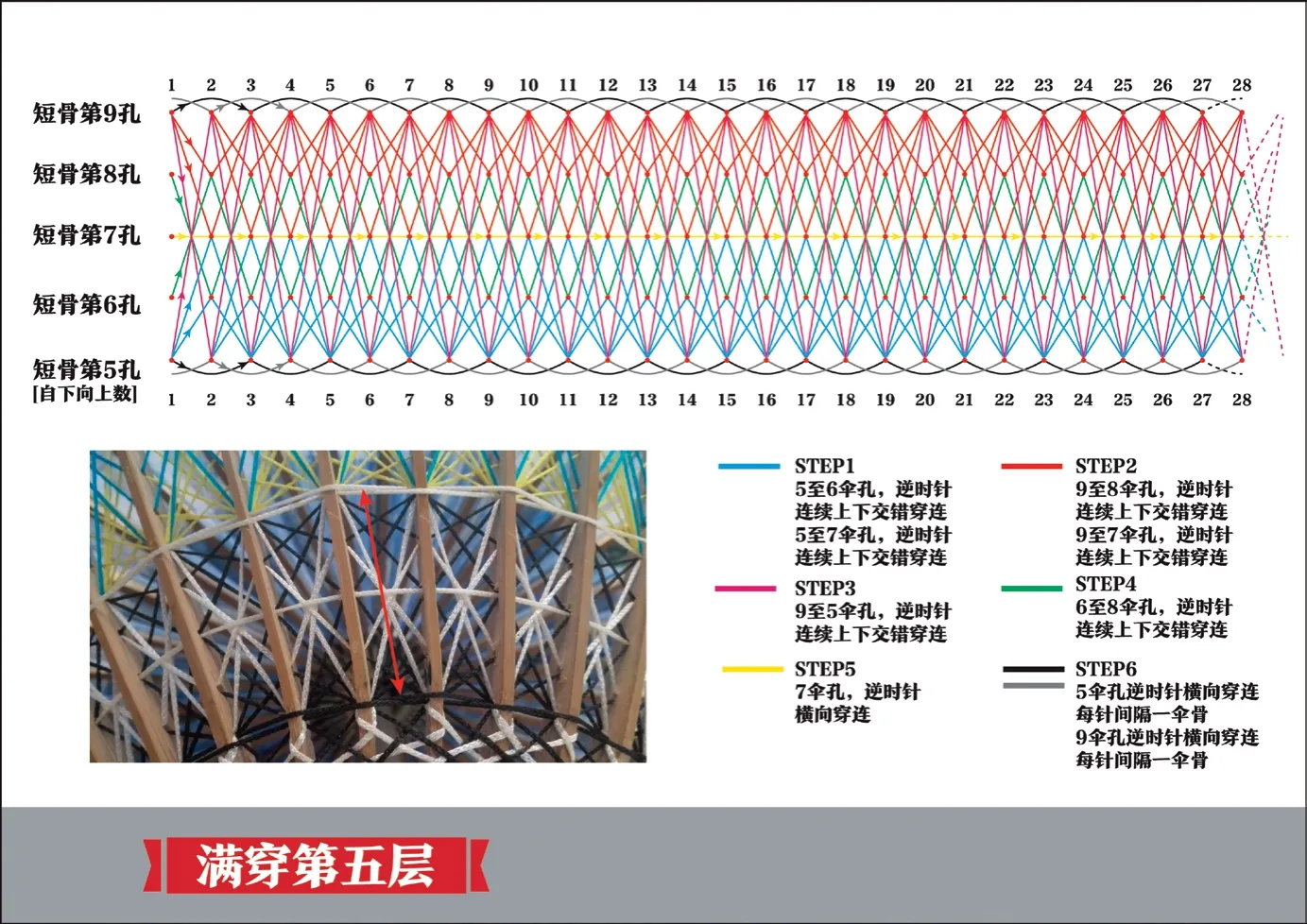

第五层的穿编一共跨越了短骨的五根伞孔,位于整个伞斗中部,起到平衡受力的作用(图8)。按照穿编孔位可以分为五步,中间不间隔伞骨,均为连续穿连:

(1)短骨第四孔与第五孔,短骨第四孔与第六孔的穿编。自第一根短骨第四孔起针,逆时针向斜上穿至第二根短骨第五孔,再向斜下穿至第三根短骨第四孔……直至结束。以同样方法,逆时针上下交错穿连短骨第四孔和第六孔。最后在第四孔处横向逆时针水平穿编,每穿一针间隔一根短骨,即按照一、三、五、七……的顺序穿连,直至覆盖所有短骨。

(2)短骨第八孔与第七孔,短骨第八孔与第六孔的穿编。方法与第一步相同,从第一根短骨第八孔起针,逆时针向斜下穿至第二根伞骨第七孔,再斜上穿至第三根短骨第八孔……短骨第八孔与第六孔之间的穿编亦同。最后在第八孔处横向逆时针水平穿编,每穿一针间隔一根短骨,即按照一、三、五、七……的顺序穿连,直至覆盖所有短骨。

(3)短骨第八孔与第四孔之间的穿连。这两个孔分别位于这一层的最上端和最下端,跨距较大。穿连时从第一根短骨的第八孔逆时针连至第二根短骨的第四孔,再连至第三根短骨的第八孔……直至覆盖所有短骨。

(4)短骨第五孔与短骨第七孔侧穿连。自第一根伞骨的第五孔逆时针向上连至第二根伞骨的第七孔,再向下连向第三根伞骨的第五孔……直至穿完所有短骨的穿连。

(5)逆时针横向水平连续穿连所有短骨的第六孔,直至首尾相接处结束。

第六层在穿编时共计覆盖了短骨上的八个伞孔,均为连贯穿线,两针之间没有间隔伞骨。共分两个步骤完成(图9):

(1)自下向上穿连。从第一根短骨第九孔开始,逆时针向上穿连第二根短骨第十孔,然后向下穿连第三根短骨第九孔,反复上下交错穿连,直至所有伞骨均被覆盖。同样的方法再从一根短骨的第九孔向第二根短骨的第11孔、第12孔、第13孔、第14孔、第15孔、第16孔反复上下交错穿连,直至穿连完所有短骨伞孔,告结。

(2)自上向下穿连。从第一根短骨的第16孔开始,逆时针向下穿连第二根短骨第15孔,然后向上穿连第三根短骨第16孔,反复上下交错穿连,直至覆盖所有伞骨。依照此法,仍从第一根短骨第16孔开始,依次向第14孔、13孔、12孔、11孔、10孔、九孔穿连伞斗上每个短骨伞孔。

图5:满穿工艺分层图(作者绘制)

图6:满穿第二层、第三层(作者绘制)

(3)第九孔横向水平穿连,每穿连一针间隔一根短骨,如此环绕伞斗两周,保证每个伞孔都被覆盖。

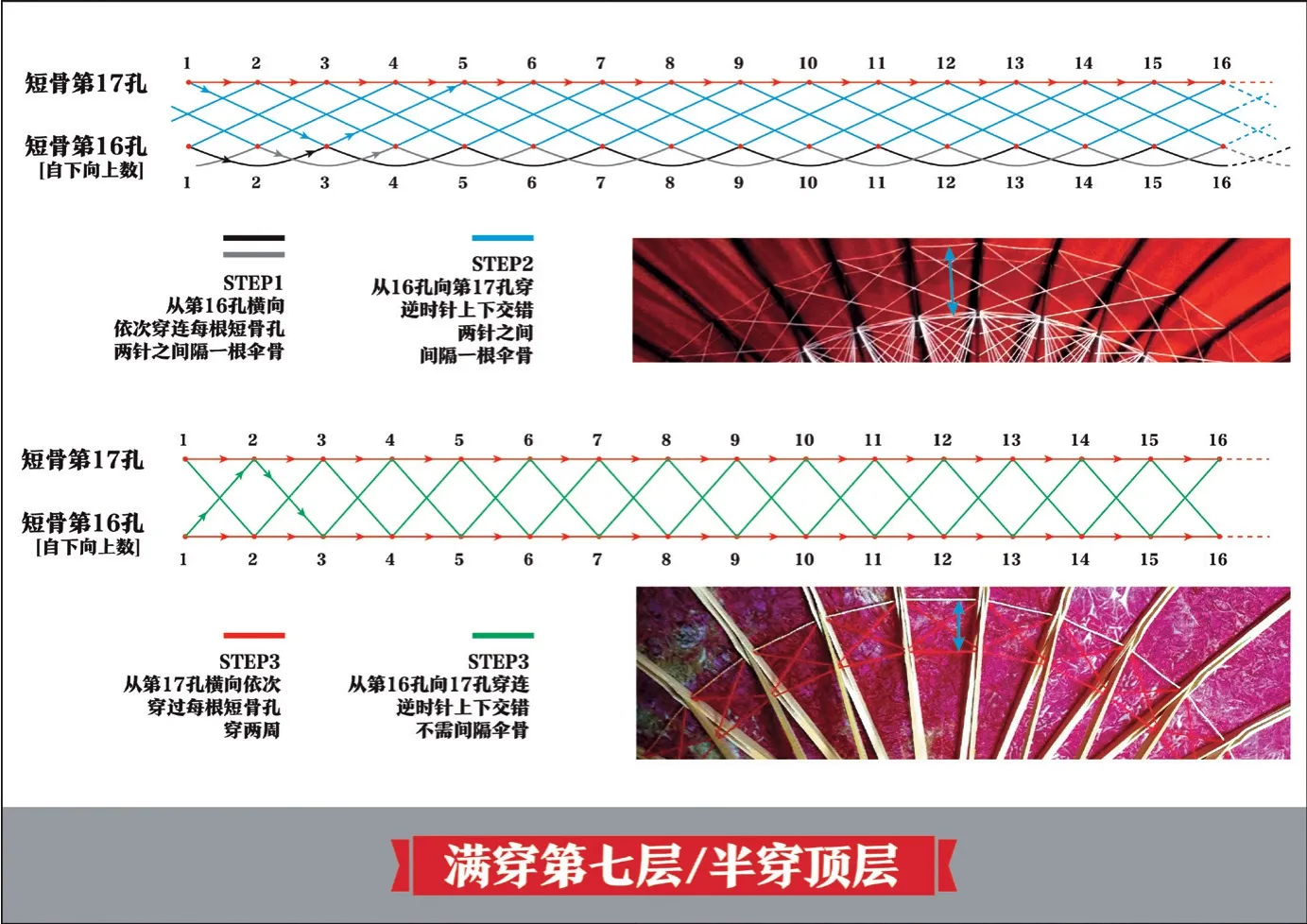

第七层的穿编是在短骨的最后两个孔之间完成。分三个步骤(图10):

(1)从第16孔横向依次穿连每根短骨孔,两针之间要间隔一根伞骨,直至穿过第16孔的每根伞骨。

(2)一针向上,一针向下,逆时针反复交错,每针要间隔一个孔再穿下一针,直到每个孔都被穿到为止。

(3)从第17孔横向依次穿过每根短骨孔,绕伞斗两周,起到加固作用。

图7:满穿第四层(作者绘制)

图8:满穿第五层(作者绘制)

与半穿最顶层的区别在于,半穿虽然也是在顶部的两个伞孔之间穿线,但是不用间隔一根伞骨穿下一针,依次上下穿连每根伞骨孔即可。

满穿的七层穿编工艺均依附于锥形伞斗,为便于绘图展示,笔者将每一层的穿线顺序及手法绘制于伞斗的平面展开图中。由于伞骨数量较多,纸张长度所限,无法展示完整,仅截取每一层的局部进行展示,特此说明。

综上,满穿与半穿是油纸伞渡伞工艺的两种穿编手法。即便是满穿,地域不同,满穿的层数、每层的造型与花式也仍然会出现差异,并不完全统一,体现了我国手工制作技艺的灵活性和多变性。上文分析的满穿工艺是泸州分水油纸伞的满穿造型技法,可与陕南的半穿工艺形成对比。

结语

众骨攒来一柄收。竹为伞架,皮纸覆面,柿子油粘结,桐油防水……在陕南曾经辉煌过的油纸伞制作工艺中,凝结着老工匠们的智慧和传统手作的精华。陕南工匠的油纸伞造物活动是在立足自然和改造自然的“相爱相杀”中对人类境遇进行改良优化的孜孜探求。

由上文分析可知,油纸伞造物活动在陕西南部地区的生根发芽与技艺的携带者——工匠及其在地域之间的迁徙流动密不可分。人口的空间流动带动技艺的空间流变,技艺的空间流变又使地方文化的封闭生态圈不得不尝试接纳和包容“异客”,并在异客“本地化”的自我调适过程中呈现出独特的文化景观。然而,器物的存在自有其存在的空间“适宜性”。当此“适宜的”空间不再,器物亦将被迫下线。陕南传统油纸伞的源起是历史上移民文化“在地化”的产物,其当下濒临失传的困境亦是由不断前进的时代引发的新一轮文化变迁浪潮所致。

文化失忆、工艺失传与伞匠失语正在将陕南这道油纸伞文化景观掩埋。通过可视化展现和解析制作工序、工艺原理,能够将既往不易于流传的隐性经验知识“显性化”,为陕南传统油纸伞的制作工艺留存示范性图像“秘籍”。文中油纸伞制作工艺的差异对比正是基于此种可视化工艺图稿,以期记录和留存这项濒临失传的手工制作技艺。陕南油纸伞只是众多濒临失传的手工艺之一,探索如何使它们成为植根于当代社会生活的文化形态,任重而道远。

图9:满穿第六层(作者绘制)

图10:满穿第七层与半穿顶层的对比(作者绘制)

注释:

① 汉阴县志编纂委员会:《汉阴县志》,西安:陕西人民出版社,1991年,第12页。

② 经笔者查阅,孙广胜的“胜”字在不同的地方档案资料中有不同写法。如在《汉阴文史资料》收录的李家成、王长林先生的文章中写做“胜”字;在民国历史档案《汉阴县商会关于统购猪鬃、会费收缴会员登记的函、名册》(1936年6月至1943年3月,永久保管,全宗号:143,案卷号:38)和《汉阴县商会.本县商会商店会员名册》(1936年7月至1950年12月,保管期限:永久,全宗号:147,目录号:1,案卷号:63)中写做“盛”字。本文沿用年代较早的民国资料中的记载,用“盛”字行文。

③ 李家成,王长林:《汉阴纸伞》,《汉阴文史资料(第五辑)》,2006年,第307页。

④⑥⑩⑫ 王长林:《“孙广胜”与伞铺街》,《汉阴文史资料(第四辑)》,2002年,第97,98,98,97页。

⑤ 在不同档案中,老人名字中的yuan字有不同写法,笔者沿用其办理身份证时的登记用字,“源”。

⑦ 据汉阴地方文化人王长林先生2017年1月18日晚口述,“陶文焕是在孙家学的手艺,是孙家的徒弟,后来自己干的”。

⑧ 据汉阴地方文化人王长林先生2017年1月18日晚口述,“汉中人何文华是原来在汉中,汉中原来有个伞铺街,老伞匠,自做自卖,是在汉中学成的手艺,来汉阴干的”。

⑨ 据汉阴地方文化人王长林先生2017年1月18日晚口述,“五家伞铺,是指孙家三个,陶家一个,何家一个。孙家三家是连着的,孙家过来是陶家,对面是何家,四家在南街东侧,一家在南街西侧”。

⑪ 挪威传教士拍摄的中国第一部彩色纪录片《老安康1847》中的油纸伞生产场景截屏。