凝血酶原时间与血小板检验方式对肝硬化疾病患者诊断的作用探讨

赵 琳

(大连市第六人民医院,辽宁 大连 116031)

在临床上,肝硬化疾病属于一种较为常见的疾病,可对患者的身体健康以及生命安全造成严重的威胁[1]。近年来,从实践来看,肝硬化疾病的发病率具有逐渐上升趋势,且呈现年轻化倾向[2]。由于该疾病早期无明显的临床症状,使得临床早期诊断确诊的难度较大。一旦发展至中晚期,患者可表现出明显的症状,疾病对治疗难度以及患者身体的伤害同样大幅度提高[3]。故此,临床应提升肝硬化疾病的早期诊断准确率。此次研究中,主要探究凝血酶原时间与血小板检验方式对肝硬化疾病患者诊断的作用,并与健康人员进行比较。相关研究过程报道如正文阐述。

1 资料与方法

1.1 资料:本次研究中的实验组观察对象为2015年8月至2017年8月期间本院收治的40例肝硬化疾病患者,对比组观察对象为同期在本院体检的40例健康人员。

实验组:男性患者共存在23例,女性患者共存在17例;年龄方面,限值最小者为45岁,限值最大者为70岁,平均值为(58.46±5.57)岁。对比组:男性共存在22例,女性共存在18例;年龄方面,最小限值者为43岁,最大限值者为70岁,平均值为(58.39±5.50)岁。通过将以上2组观察对象各资料进行比较,发现并具有明显差异,无统计学意义(P>0.05),两组之间具有科学比较性。

1.2 方法:两组观察对象均进行凝血酶原时间测定以及血小板的检测,所有患者均常规抽取静脉血为检验标本,将血液标本置入含有二胺四乙酸的抗凝管、含有0.2 mL的枸缘酸钠(0.109 mol/L)采血管中。充分混匀后,对血浆进行分析处理。凝血酶原时间测定:采用CA-1500型号仪器以及配套的试剂,测定时间为2h,由专业人员对各项的参数进行记录。血小板检验:采用XE-2100型号血常规检验仪以及配套试剂进行检验,检验指标主要包括血小板(PLT)、血小板容积比(PCT)、血小板平均体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)。

1.3 观察指标:比较实验组与对比组的凝血酶原时间以及血小板(PLT、PCT、MPV、PDW)检验结果。

1.4 统计学处理:文中数据均采用SPSS 19.0版本的统计学软件进行护理与分析,对于计量资料,采用均数±标准差表示,采取t检验;对于计数资料数据,以率表示,采用卡方检验。以P<0.05表示组间差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

2 结果

2.1 对比两组观察对象的凝血酶原时间:经测定后,实验组凝血酶原时间为(19.54±3.66)s,对比组凝血酶原时间为(11.84±1.69)s。组间比较发现,实验组明显高于对比组,差异有统计学意义(P<0.05)。

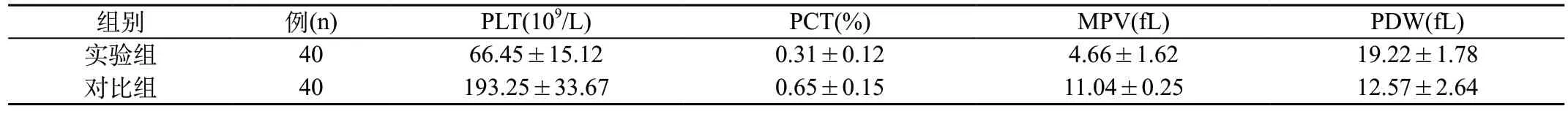

2.2 对比两组观察对象的血小板检验结果:实验组PLT、PCT、MPV水平均明显低于对比组,PDW水平明显高于对比组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨 论

在临床中,肝硬化属于常见的一种疾病。发病机制为长期单一病因或者多种病因相互作用,所引起的一种弥漫性肝脏损害[4]。若未得到及时治疗,可对患者的身体健康以及正常生活造成严重影响。

表1 对比两组观察对象的血小板检验结果()

表1 对比两组观察对象的血小板检验结果()

为了进一步提高肝硬化疾病的治疗效果,临床对于该疾病的诊治方法同样高度重视,旨在寻找有效的诊治方案。既往临床实践发现,早期肝硬化疾病患者的临床表现并不明显,原因为肝脏代偿性功能仍旧比较强[5]。故此,早期临床诊断检出率较低。当临床出现较为明显的症状时,则表示患者疾病已经发展至中晚期,一般常表现为门脉高压、肝功能损害等情况[6]。对于晚期患者,甚至可出现严重的肝功能亢进、继发性感染乃至肝癌。鉴于此,实施科学、有效的诊断手段,对患者的治疗效果具有提升作用,且具有不可替代的临床意义。

根据以往临床文献资料可知,临床常将血小板作为肝硬化疾病的检验有效指标之一。究其原因可能为血小板体积的变化,可直接对人体骨髓中巨核细胞代谢情况进行反映[7]。不仅如此,可对人体内血小板的生产情况进行反映。此次研究结果中,通过凝血酶原时间的测定以及血小板指标的检验,发现实验组PLT水平、PCT水平、MPV水平均明显低于对比组,PDW水平明显高于对比组,差异有统计学意义(P<0.05)。不仅如此,实验组患者的凝血酶原时间为(19.54±3.66)s,明显高于对比组(健康人员),差异有统计学意义(P<0.05)。结果可知,凝血酶原时间同样属于肝硬化的有效诊断方式之一。

总而言之,对于肝硬化疾病患者,对其进行诊断时,可借助凝血酶原时间以及血小板检验结果判断,效果显著,可在今后临床实践中推广应用。