电动汽车充电桩系统设计分析

柏静

摘 要:在节能减排环境下,为减少环境污染问题,电动汽车应时而生。充电桩作为电动汽车的重要组成部分以及重要能量来源,加强其研究能促进电动汽车的长久发展。文章分析研究了充电桩的发展时期和现状,对我国目前已有的充电方式以及可行性进行了分析,探究了电动汽车充电桩设计,具体为硬件、软件、功能设计等方面,希望能助力我国的电动汽车飞速发展。

关键词:电动汽车;充电桩;设计

在保护生态环境背景下,为保护人类生存环境、保障经济社会可持续发展,我国汽车工业逐渐向节能环保、绿色产业转变,电动汽车作为重要组成部分也势必朝着节能减排趋势发展。充电桩作为电动汽车的加油机,对其系统设计进行研究具有非常重要的现实意义。

1 电动汽车充电桩概述

1.1 电动汽车充电桩发展历程及近况

新经济时代,我国工业发展飞速,但给生态环境带来很多压力和伤害。随着我国经济文化的发展,加强环境保护意识、提倡节能低碳是我国社会发展必然趋势。因此电动汽车出现并逐渐推广,目前,电动汽车在我国整个汽车市场有着举足轻重的地位,在電动汽车推广应用初期,因部分配套设施没有得到完善,所以在很大程度上阻碍、制约了电动汽车的普及发展,随着环境保护、可持续发展战略的建立,该问题受到了相关部门的关注和重视,投入了大量的资金对电动汽车的配套设施进行丰富、完善,并且已经取得了一定的成果和经验,其中包含充电站、充电桩等。

1.2 电动汽车充电的方法

电动汽车充电的方法主要有交流充电、直流充电。直流充电不仅限于大型的公共汽车,在很多停车场地都会使用,同时具备交流、直流两种充电桩,直流充电桩相对于交流更适用于大型车的快速充电。

(1)交流充电。使用220 V,380 V交流式充电电源,推动了电动汽车多功能车载滤波电路、三相整流桥等充电设施的发展,能够对电动汽车的二次电池进行实时、有效充电,耗费时间较短,功率较高,被广泛应用在小型电动汽车上。

(2)直流充电。借助地皮表面的电源,对电动汽车的二次电池(蓄电池)实施充电行为。与交流充电方式不同,直流充电并不需要二次电池进行作用,充电时间较快,被广泛应用于大型的电动汽车以及电动汽车快充。

2 充电桩建设的两种可行模式

2.1 建设交流充电桩

为便利汽车充电,可以在电动汽车的停放场地建造相应数量的交流充电桩,所用的220 V,380 V交流电压是当今汽车工业中普遍存在的,相对容易获取,所以可以使用两种交流电压形式。家用电动车或者小型电动车都可以,最大特点是电动汽车可以随时利用闲暇时间进行充电,使用便捷。

2.2 建设直流充电桩

与交流充电桩不同,直流充电桩更适合大型的电动汽车充电,在大型电动汽车停放场地建立直流充电桩,能够使大型的电动汽车迅速充电。因为直流充电桩的功率偏大,很容易对电动汽车的电网造成损害,因此必须定期对电网进行维护保养。

3 电动汽车充电桩设计

3.1 硬件设计

电动汽车的组成构件相对复杂、数量多,基本组成和构件主要为系统板、感应卡读卡器、指示灯等。在电动车的主要结构组成中,系统板是最重要的组成构件,不仅能够对整个充电流程进行监控,还能够借助通信功能将充电设备的充电数据保存并传输给后台。

3.2 软件系统设计

3.2.1 系统工作流程

当电动汽车电量不足需要充电时,驾驶员只需要把IC读卡器放在刷卡区,根据显示屏的指示进行操作,与充电口相连接,选择相应的充电方式进行充电即可。在充电过程中,系统板检测系统会对整个系统设备连接情况进行检查、把控,一旦出现错误连接或接触不严等情况,会第一时间作出指示、发出警报、终止充电功能。

3.2.2 功能模块设计

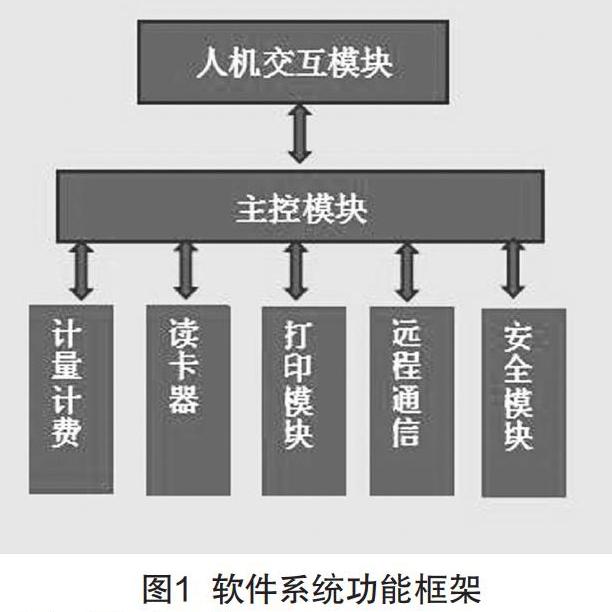

设计充电桩软件系统时,必须严格按照系统的编写模块进行操作,保证软件设计系统的科学性以及可操作性,而且还能够推进充电桩系统的功能拓展。可以将充电桩系统的功能板块,拓展成多个工作板块,主要包含主控板块、计量计费、安全模块等,具体功能拓展框架如图1所示。

3.2.3 环境及电磁兼容设计

电动汽车充电桩通常都被建设在室外,容易受天气影响,对软件系统造成损害。除此之外,电动汽车本身属于电力设备,必须要有抗电磁干扰能力,保证系统能够正常运行。对电动汽车充电桩进行架构设计时,可以使用交叉和覆盖的方法,不仅能够增强对电桩体的保护,而且有利于桩体的空气流通,提升散热能力。

4 结语

电动汽车充电桩装置由多个构件组成,具体有硬件、软件系统以及环境、电磁兼容等部分,其功能模块设计包含多个模块,具体为打印部分、远程通信部分、安全模块等。在整个系统建设过程中,必须确认每个环节和流程,保证充电桩系统正常运行,推动电动汽车的发展。

[参考文献]

[1]鲁莽,周小兵,张维.国内外电动汽车充电设施发展状况研究[J].华中电力,2010(5):16-20.

[2]宣婷婷,孙燕.配电站与电动汽车充电桩合建的应用研究[J].上海节能,2014(11):40-44.

[3]徐志丹,赵宏振,张宗慧.基于云计算平台的电动汽车充电桩设计与实现[J].电气时代,2014(5):36-37.