美国反越战小说

引言

越南战争让战无不胜的美国文化受到严重的冲击。战后归国的美国老兵感到尴尬和羞愧,他们认为去参战是做了男人分内的事,但民众的误解和国家的否认阉割了他们的爱国热情,让他们觉得自己的奉献失去了意义,人生变得没有价值。为了诉说挣扎的内心世界,老兵们开始寄情于文学创作,20世纪70年代之后美国大量涌现出以越战为题材的反战文学作品。与此同时①,在第二次女权运动浪潮的推动下,长期处于沉默地位的女性作家们发出了不曾响亮的声音,她们的作品②用独特的视角和细腻的语言描绘了枪林弹雨之外的女性柔情。美国反越战女作家们突破了男权文化里女性的刻板形象③,创作出关注女性生活、描述女性直接体验和思想状态的优秀作品,抒发了属于女性自己的反战之声。

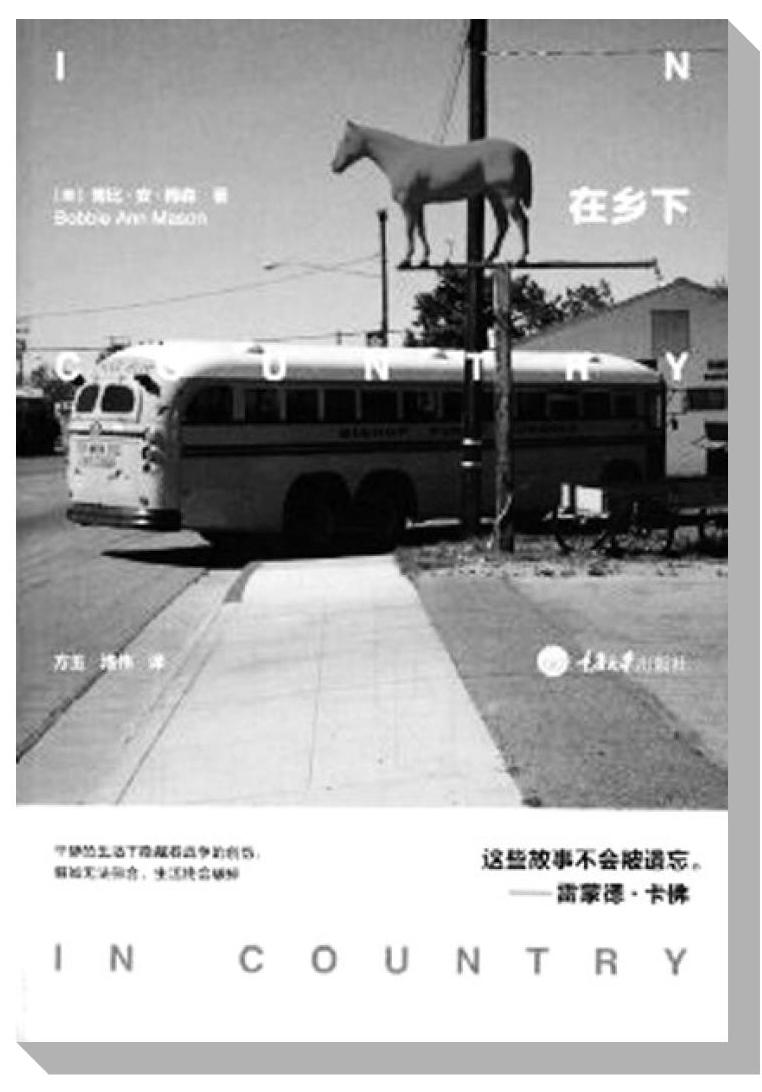

《在乡下》这部小说出自美国南方女作家波比·安·梅森④之笔,评论界称这是“一部明智、强大,看似毫不费力,但是非常重要的美国小说”⑤。作者梅森虽然没有直接的战争经历,却生活在战后创伤的美国社会。华盛顿越战纪念碑前哭泣的美国人激起了梅森的创作动机,她认为越战影响着每一个美国人的生活。小说从女性的叙述视角来展现,通过一个个生动的女性角色描绘了战后“新女性”⑥思想的交替状态,作者从命运把控、形象颠覆和性别弱化等角度将个人的女性主义思想融入小说中,而置传统中占据核心地位的男性于配角。作者巧妙地融合了战后美国南方的社会背景,反映了大众媒体和社会民权运动等新文化对战后美国民众的认知进行的重塑和改造。小说独到的女性视角蕴含了女性解放运动对改善妇女生活状态的促进作用,让读者感知战后美国女性在社会文化变革和传统习俗的碰撞中,对突破束缚的渴求和实现自我的可能。

一、女性命運的把控

小说叙述中的美国南方小镇沿袭着传统的家庭生活模式,“她们的本分就是要努力成为贤妻良母”,女人早婚早育靠男人在外挣钱养家,她们将所有的情感寄托于家庭,洗衣做饭和照顾家人是女人的全部生活。美国女性主义批评家肖瓦尔特(Elaine Showalter)强调1960年之后妇女写作的“女人阶段”进入了自我意识的新阶段,这与第二次女权运动的浪潮密不可分,这让女作家写的作品和描写女人的文学市场有了很大的扩展。新作家吸取了过去两个世纪的女性书写传统,将它与新的语言和经验尺度相融合。在传统的美国文学作品中,男性掌控绝对的话语权。梅森的作品打破了被妖魔和天使化的女性配角命运和男性作家的厌女情节,她将小说的主角塑造为一位未成年的高中毕业少女,以她的双重困惑为主线:包括质疑她的传统女性身份,如道恩的闺蜜、朗尼的女友、艾琳的女儿、艾米特的外甥女、休斯婆婆的孙女等;以及她作为一个自由女性的角色:一个在情感上与她所处的文化隔绝的独立个体,追我所爱的自我意识。梅森赋予主人公山姆(Sam Hughes)丰富的情感,让山姆充分表达她对社会文化的怀疑,对母亲艾琳的叛逆,对战争的憎恨,以及对艾米特健康的担忧和突破传统规训的渴望。因为在旧传统中女人的感受是应该隐藏起来的,如小说中,休斯婆婆以停车吃药作为掩护如厕;史密斯姥姥在与孙女谈论艾米特的生理问题时,避谈男性生殖器,并反复强调女孩子“说这些不好”(150)a。而梅森让山姆的个人感受得到了尽情地释放,比如山姆对自我气质的选择和人生的定位具有绝对的话语权。她在“山姆”和“塞曼萨”的名字抉择中,果断地选择了“山姆”的中性气质;她能弹奏一手流畅的贝多芬钢琴曲,却因为老师不欣赏她对摇滚的偏爱而主动弃课;好友的未婚先孕让她厌恶传统的结婚生子,坚持拒绝男友的催婚,爱上了风流自在的老兵汤姆;为了了解越战和父亲的历史,她拒绝母亲多次的邀请,留在小镇与老兵、舅舅同住。

山姆的母亲艾琳(Irene)是《在乡下》中女性意识觉醒的先锋角色,她从小思想独立且乐于挑战。虽然出生在保守的农场,艾琳却拥有进步的思想和对高质量生活的追求。作者通过休斯婆婆对艾琳的描述以展现艾琳的个性与小镇里传统女性的格格不入。休斯婆婆不能忍受艾琳作为一个乡下女孩,没有守好谦卑、内敛的本分去城里的学校念书并努力地表现自己,她认为艾琳是个不切实际、没有规矩的女孩,并称她“总是想要一些遥不可及、与众不同的东西”,甚至“穿着高跟鞋在牧场里蹦跑”(196)。艾琳拥有很多爱好,喜欢披头士的歌,热衷于收藏胶片和首饰。在强烈的女性意识呼唤下,她厌恶小镇单调的生活和像垃圾一样的房子,多次尝试逃离原生家庭。她曾与反战嬉皮士鲍勃私奔,而之后嫁给了生活富足的拉里。对于女儿山姆的教育,艾琳不希望女儿再受到小镇传统的捆绑,她坚信“女人不能只有一副漂亮的面孔和性感的身姿,而拥有大学学历才算是优点”(23),她要求山姆吃避孕药,并始终坚持让山姆去上大学,因为她坚信女人只有独立才能获得自由。

小说中的另一个独立的女性形象是艾米特的前女友安妮塔(Anita)。除了美丽的外表和优雅的气质之外,她家庭殷实、性格开朗,她的魅力吸引着身边的所有人。安妮塔追求自由的生活并尽情释放内心的热情,“她总是像被笑话逗乐一样”(62),她的每个出场都带伴随着各种笑声。法国女性主义批评家西克苏(Helene Cixous)曾在《阉割或是匮乏》(Castration or Decapitation,1976)一文中指出:“女人经历过太多次的哭泣,一旦眼泪流干就将会被无穷的笑声取代,那是爆发的笑、绵长的笑,这是一种没人预见过的女性幽默感,是一种男人无法企及的巨大能量。”⑦安妮塔的笑象征着她对内心情感的释放和表达,她能自如地把控自己的婚姻和人生选择,在结束传统的婚姻模式之后,她爱上艾米特却把持着自由的距离。

希望镇里老兵们的妻子在家庭中的话语权映射着时代背景下女性家庭地位的提高。传统的家庭中男人对妻子有掌控权,不听从指令的女人被认为是野兽。而小说中被战争阉割了男子气概的老兵正在逐渐失去家庭中的独断地位,如老兵吉姆(Jim)的妻子苏·安(Sue Ann),在家庭和事业的抉择中,她选择了离开家庭去寻求心仪的工作,这打破了男人在外工作,女人在家守候的传统模式。也正是贝蒂·弗里丹(Betty Friedan) 在1963年《女性的奥秘》一书中描述的美国女性受到的“无名困扰”,女性解放运动号召美国女性走出传统的以家庭为主的“理想模式”,去发挥自己的智慧和潜能。《在乡下》中年轻一代女性们正在尝试走出传统模式,从寻求社会价值和提升家庭地位开始,如老兵皮特幻想着能掌控妻子的思想,而拒绝在家装有线电视,但这并没有阻碍妻子辛迪(Cindy)对家庭话语权的把控。在皮特精神创伤复发,在院子里肆意放枪的时候,辛蒂追着皮特满院子跑并警告他,还有下一次便会离家出走;她可以私自卖掉皮特的老爷车和处置不符合家庭装饰风格的越南国旗。

二、女性形象的颠覆

波伏娃(Simone de Beauvior)曾提出女性气质是定义女性特征的重要标尺。维多利亚时期规训女性应该具备“虔诚、贞洁、温顺、持家”这四种美德。梅森笔下循规蹈矩地生活了一辈子的休斯婆婆(Mamaw Hughes)和史密斯姥姥(Grandma Smith)便是在传统塑造下的家庭主妇,她们专注于家務,疏忽打扮和身材管理:休斯婆婆身材肥胖,“屁股像桶,腰间缠着游泳圈似的赘肉”;在家里时的状态更是令人乏味,头发随意地别在头上,穿着如鸡肉纹路般的长裙,满身的汗臭和油烟味。史密斯姥姥“一头卷曲的白发映衬着一张布满皱纹的棕色的脸,好似干水的拖把线”(145)。梅森用老一辈妇女形象的憔悴和窘迫衬托出年轻一代的女性在跳脱传统的“共性身份”(community identity)形象中做出的勇敢尝试,如艾琳和安妮塔都步入中年还肩负着传统的家庭责任,但这并不影响她们出入在任何场所的精心打扮。小说中作者对两人每次的出场打扮都进行了细致的描写,粉红色是她们极具女性魅力的共同品位,她们挑选的衣服颜色艳丽并富有跳跃感,明显区别于老一辈妇女们日常宽大的牛仔裤配旅游鞋的乏味服饰。安妮塔的居家穿着也有一番讲究,从颜色到饰品的搭配都认真挑选;艾琳虽然正在哺乳期,拉扯着孩子也穿着高跟鞋,在她的身上看不到家庭主妇的邋遢感。

年轻的少女山姆和道恩(Dawn)生于越南战争时期,崇尚个人主义和自由解放的战后美国社会激发了她们向传统审美发起挑战的热情。在摇滚和嬉皮士盛行的时代,她们志同道合地摒弃乖巧的少女形象,走上了在“耳朵上打一排像皮带上的钉子似的”(44)朋克风。道恩最终屈服于传统教条,而山姆从名字、外貌、爱好到行为彻底颠覆了小镇里的传统女性形象。传统的女孩是像朗尼哥哥的未婚妻珍妮佛一样有一个似女明星一样响亮的女人名字,“头发柔亮、皮肤光滑、一脸假笑,不会让男人感到难堪的”(138)。而山姆喜欢摇滚乐和赛车,她拒绝裙子、首饰和粉红色,她吸烟、说脏话、不会做家务。女性化的打扮让她不自在,她幻想着把自己的车油成黑色,再买件黑色的皮衣配上黑色的靴子让自己看起来很邪气。山姆喜欢奔跑,并嘲笑小镇里的其他女孩子为了装成淑女走路慢得像一群鸭子。她梦想着离开希望镇,能开着自己的车去追逐一场摇滚演唱会,能带着姥姥到佛罗里达的迪斯尼乐园找到一份工作,然后认识很多新朋友。作者笔下山姆对女性传统的颠覆不局限于她的外在形象,同时通过对母性身份的抗拒和女性欲望的表达两个方面来进行呈现,描绘出一个在女权主义思想盛行的社会中,勇敢追求自由解放的年轻少女形象。

成为母亲被认为是传统女性的必经之路,正如男人用战争证明男子气概。男人参战和女人生育自古以来是一种对等的成人仪式,死于难产的女性跟死在战场的男性一样英勇。母亲在山姆成长道路上的逃离和缺失,造成她对母性角色的抗拒,山姆害怕成为母亲,传统的婚姻模式让她恐惧扮演母亲的角色,她认为好友道恩的未婚先孕对一个女孩来说是个悲剧,她厌恶因怀孕而走向婚姻的捆绑,因为道恩再没有追求自由的机会了。山姆认为生育应该建立在彼此成熟的爱情之上,她甚至幻想能为老兵汤姆(Tom)生下孩子。女性欲望在传统的制约下受到禁锢,女性欲望常常通过隐喻方式进行表达,如《简·爱》中夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Bronte)用阁楼顶上被锁住的疯女人象征主人公在社会教条和传统观念中被监禁的激情和欲望,直接描写身体或身体经验的语言是一种粗俗的象征,女性欲望的表达是一个禁区,不能见诸文字。而梅森在小说中多次书写山姆的情感欲望,这从根本上挑战了内敛、顺从的女性品质。山姆的情感欲望在与老兵汤姆的暧昧关系中得到唤起和释放,她爱慕汤姆的身体还幻想与汤姆发生关系。性无能的汤姆对于山姆的意义正如那辆二手“甲壳虫”,虽然已经不完整,却能让山姆感受到女性激情与欲望。在与汤姆交往的过程中,她经历了害羞、尴尬、刺激、伤心等让人兴奋的元素,相比与男友朗尼这样稚气的大男孩建立在生育基础上的平淡男女关系,她更加向往的是感知自我的爱情。在闺蜜道恩怀孕的事实中,山姆认识到沦为生育机器的婚姻失去了女性对自我意愿和身体的自主权,女性在传统家庭中被压抑的状态让她厌倦。

三、男性气质的削弱

朱克斯(Adam Jukes)把男人对女人的掌控欲解释为一种潜意识的“厌女症”(misogyny),他认为男人通过基因的优越性和对历史的主动创造性把男权置于控制和支配地位。一个男人的“成功”包括对他人生活的影响力度和自我情感的控制能力,成功男人的流行形象结合了对女性、社会关系和职场中其他男性的统治能力。理查德·斯洛特金(Richard Slotkin)认为,美国文化和男子气概是建立在“通过暴力获得新生”的需求之上的,这意味着美国男性将掌握暴力视为对他们男子气概的必要考验,正如小说中艾米特的父亲一直认为“军队会把他锻炼成一个男人”(149)。梅森一改传统的南方文学特点,将笔下的男性角色的“性别气质从衰变到捍卫失利到最终僭越显示了性别气质并非完全先天决定,社会因素在其建构过程中发挥着至关重要的作用”。《在乡下》展现的正是一系列父权制下的破碎关系:如父亲形象自幼在山姆成长道路上的缺失,艾琳和艾米特对父亲意愿的违背,老兵们逐渐丧失的家庭决策权等。除此以外,南方传统文学色彩中的男性铁骨印象在故事中已渐渐远去,希望镇里住着一群这样的男人:精神失常、行为怪异、游手好闲、碌碌无为。刻板印象倾向于把这样的男人定义为软弱无能的失败者,而那些不能成为家庭主导的男人通常会成为被嘲笑和同情的对象。但是,在梅森笔下,一个更全面的人性概念认识到,所有的男人和女人都有潜在的强与弱、主动与被动之分,而这些人类特征并不是性别的专利。梅森关注的是人性的弱点,对具有征服性和阳刚性的传统战争特点进行质疑,赋予笔下的男性人物示弱的权力,体现出作者去英雄化和呼吁性别平等的女性主义思想。

《在乡下》中的老兵都不愿谈论自己的越战经历,因为这些问题会勾起他们曾经努力去遗忘的痛苦回忆。梅森寓意越战并不是一个可以弘扬“男子气概”的场所,不管是从战争结局还是战争过程来解读,在老兵的眼里参战即是一种耻辱,老兵们厌战、恨战。战争对“男子气概”的摧残在艾米特身上展现得尤为突出,传统的美国男性刚毅色彩荡然无存。参战前的他是个身材高瘦、单纯的农场大男孩,战后的他时常穿着“印有大象和孔雀的印花裙子”(26),留着齐肩长发,从背影上看像个中年妇女。他没有工作,晚上在家看电视养猫,白天埋头在院子里挖坑。当朗尼质疑艾米特的女性打扮时,艾米特回答的是“男人穿裙子更健康”(30)。“裙子”是界定女性气质的传统标志,也是一种被包裹和被保护的象征。艾米特认为被看作女人更加安全,可以待在家里远离战争的纷扰,艾米特已丧失了美国男性的好战性。

梅森倡导的是性别冲突的融合,还原女性在面对打击之后的积极形象。小说中的女人们虽然都没有亲历战场,但是战争的伤痛却萦绕在她们的生活中。战争让休斯婆婆成为“金星妈妈”⑧,让史密斯姥姥盼回了一个精神失常的儿子,让艾琳封存了一切与丈夫有关的记忆,让山姆缺失了父爱而叛逆迷茫,让道恩羞愧于谈及曾经参战的表哥,让安妮塔错失了心爱的恋人,让老兵的妻子們生活在丈夫从战场带回来的记忆碎片中。当战场的伤痛把老兵击垮而变得一蹶不振时,女性的坚强和独立支撑起破碎的家庭,女性运动的成功是社会发展使然。妇女解放运动强调,妇女正在寻找一种前所未有的最佳的人类行为模式。女性应该获得与男性同等的权利,男性和女性都不需要被定义的“适当”性别角色所限制。

梅森给予《在乡下》里的人物平等的人权,把刻板印象的束缚置之度外。小说中,女人走出刻板印象、追求自我是一种进步的表现。在伤痛面前人人都有选择示弱或者坚强的权利,男人可以放下铁骨傲气,像艾米特一样过着自己认为舒适的生活,不需要养家糊口或者繁衍后代,伤心之时可以放声大哭;女人可以像艾琳一样不在乎外人的眼光去享受获得教育的权力,追求优越的婚姻生活模式。女性思想的解放和精神的独立对家庭和社会的进步尤为重要。历史学家露丝·费尔德斯坦(Ruth Feldstein)认为,在战后时期,有公民身份和自由主义愿景的“好”母亲对孩子性格的塑造具有积极的影响,母亲进步的观念和健康的心态可以造就身心强壮健康公民。反之,一个悲观、唯唯诺诺的母亲对孩子的性格塑造和发展不利。

结语

女性主义的先驱伍尔夫(Adeline Virginia Woolf)曾写道:“小说过去是,现在仍然是,妇女最容易写作的东西。……一部小说比一出戏或一首诗更容易时作时辍。”小说是较富有弹性的创作形式,妇女的创作很大程度上是受到周围环境的影响,在某种特定的社会动因下,妇女在习以为常的传统角色中,会用心灵去感知和观察生活并且通过在家就能完成的写作来创作出优秀的作品。20世纪60至70年代,美国在越战的笼罩下,反战呼声不断高涨。在女权运动的推动下,诞生于20世纪60年代末的女性主义文学批评,为美国女性提供了前所未有的创作机会和自由,更多的女性在共同的经历中获得共鸣。《在乡下》虽然是一部虚构的小说,其产生的年代正是越战后社会变革的80年代,越战给美国带去了创伤也给予了他们反思的机会,这部小说沿袭了梅森一贯的写作风格:记录一种不断变化的文化,在旧的价值观受到挑战和新文化的认同感还没有正式确立的交替状态。当旧的传统,特别是“适当的”行为和性别角色仍然存在,但明显受到新文化的冲击时人们将如何抉择?梅森细腻地刻画了这个南方小镇里生活着的众多女性角色,通过不同年龄段和家庭身份的女性人物塑造,坚持以女性视角和女性体验为中心进行创作,展现越战对美国女性生活造成的严重困扰和提供人生机遇的可能,同时通过弱化的男性形象挑战了男权中心制的美国战争文学传统。女性不畏挫折、勇于挣脱传统束缚和追求个人独立的思想,是梅森进步的女性主义思想的体现,也是在血雨腥风的男性越战文学作品中别具一格的精彩之作。

【注释】

① 肖瓦尔特(Elaine Showalter)在《她们自己的文学中》(A literature of Their Own)总结道:从19世纪中到20世纪后女性写作呈现出从效仿、抗争到自我发现的发展特点,她认为女性文学在“1960年左右进入了自我意识的新阶段”。

② 斯帕克斯(Patricia Meyer Spacks)曾在《女性的幻想》(The Female Imagination)中谈到女性写作的差异,指出女性的关注点常常与男性的有偏差,甚至在外围,鉴于内在的历史和传统等原因,女性的思维和角色等因素造成了女作家的作品有别于男性。

③ 在男性作家笔下,女性常常被排斥在外并且受到敌视。男性作家的小说里女性只是一种附属品,没有社会地位也不能得到应有的尊重,小说中偶尔会穿插一两个女性人物多以娼妓和情人等角色出现,或者被描述成不忠、绝情的妻子和女友,甚至没有独立的名字。美国著名越战男性作家蒂姆·奥布莱恩(Tim OBrien)的作品常见此特点。

④ 1940年生于美国肯塔基州,童年在南方农场度过,曾获得美国海明威奖、艺术文学院奖、欧·亨利短篇小说奖、南方图书评论奖等,其作品融入南方特色、还原小镇现实场景。美国反越战文学的南方作家还有Jayne Anne Phillips,James Webb,Winston Groom,Barry Hannah,and Robert Olen Butler。

⑤ https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/bobbie-ann-mason-2/in-country/。

⑥ 这一词最早出现在萨拉·格兰德和维达在1894年5月《北美评论》的意见交流中。同年,以“新女性”一词为创作源泉的女性作家作品不断涌现,如Rhoda Broughton,Sara Jeannette Duncan,Edith Johnstone,Annie Holdsworth等。在Jane Eldridge Miller的Rebel Women:Feminism,Modernism,and the Edwardian Novel;Rita Felski的The Gender of Modernity;Margaret D. Stetz的Turn-of-the-Century Women等著作中均对19世纪90年代的重要女作家作品进行了挖掘。

⑦ Helene Cixous,“Castration or Decapitation?”trans. Annette Kuhn,Signs:Journal of Women in Culture and Society 7.1 (1981):p.42. 转引自刘岩等著,《女性身份研究读本》,武汉大学出版社,2007,第159页。

⑧ 指越战期间在战场上失去孩子的女性。

a:文中括号里的数字代表小说《在乡下》中英文原文的对应页码,直接引文均由笔者自行翻译。

(蔡茜,广西民族大学东南亚语言文化学院博士生。本文系广西研究生教育创新计划项目“女性主义批评视阈下美国反越战文学研究”阶段性成果,项目编号:YCBZ2019047;本文获广西研究生教育创新计划项目资助,项目编号:gxun-chxbc201804)