清末民初徽州京庄茶商经营实态研究

——以吴炽甫京茶庄商业账簿为中心

马勇虎,马 路

茶业是徽商经营的主要行业之一,近代徽州茶商研究也已引起学界重视(1)周晓光、周语玲:《近代外国资本主义势力的入侵与徽州茶商之兴衰》,《江海学刊》1998年第6期;彭景涛、萧功秦、刘芳正:《承继与变革:民国时期上海徽州茶商近代转型的历史考察》,《江西财经大学学报》2012年第4期;刘芳正:《民国时期上海徽州茶商与上海茶业》,《史学月刊》2012年第6期;梁仁志:《近代徽州茶商的崛起与新变——兼论徽商的衰落问题》,《安徽大学学报》(哲社版)2018年第1期。。大约在道光年间,徽州茶商因销售市场的不同,出现了出口外销的“洋庄”和经销国内市场的“京庄”两大体系(2)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,合肥:安徽人民出版社,1995年,第244页。。由于洋庄茶叶的出口量在近代茶叶市场占有较大比重,且遗存的商业文献文书也较为丰富,故而学术界对徽州“洋庄”茶商颇为关注(3)主要研究成果有张海鹏、王廷元主编《徽商研究》第十章第三节《歙县芳坑江氏茶商考略》,合肥:安徽人民出版社,1995年;王廷元、王世华《徽商》第十章第四节《歙县芳坑江氏茶商》,合肥:安徽人民出版社,2005年。,徽州“京庄”茶商研究则相对薄弱,尤其是利用账簿研究徽州“京庄”茶商的论著更为少见。新近发现的清末民初吴炽甫京茶庄商业账簿数量庞大,是目前所见单一徽州京茶庄遗存文书最多的商家。这批账簿类型多样,内容丰富,为徽州京庄茶商研究提供了第一手资料。本文即以这批账簿为中心,具体考察吴炽甫京茶庄的茶叶收购、加工、运销等经营活动,试从一家京庄茶商的经营变动过程中,展现清末民初徽州京庄茶商经营的实态,并以此为切入点研究徽州京庄茶商经销方式的新变化。

一、吴炽甫京茶庄及其商业账簿

据《歙县志》记载,吴炽甫(1847—1929)字世昌,安徽歙县昌溪人(4)歙县地方志编纂委员会:《歙县志》,北京:中华书局,1995年,第688页。。吴家系茶叶经营世家,吴炽甫高祖吴永评于清乾隆年间“服贾燕京”,经营茶叶生意(5)民国《歙县志》卷9《人物志·义行》。,至其父吴亦炜时已拥有一定资产。吴炽甫兄弟五人,均随其父在北京经营茶叶贸易。县志又载,分家析产后,吴炽甫在徽州设有“吴介号”“泰昌发”茶号,收购的茶叶主要运往福州“同德”茶厂窨制花茶,然后运到天津和营口茶庄批发,销往京、津、东北等地。

据《清末民国歙县茶商吴炽甫家族往来通信》可知,吴炽甫至少育有五子,其中长子过世较早,二子幼年夭折,三子吴云炳、四子吴云钜、五子吴云炼,以及孙辈吴成灏、吴成泮等,均先后参与吴家产业的经营(6)王瀚巍:《民国时期徽商吴炽甫茶叶经营初探》,未刊稿。。又据吴炽甫往来书信记载,民国九年(1920)吴炽甫已与儿孙分家,茶号财产均分诸子孙(7)鲍义来编:《清末民国歙县茶商吴炽甫家族往来通信》,王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》第14册,上海:复旦大学出版社,2018年,第75~83页。。由此推测,民国九年吴炽甫可能已不再从事茶叶经营。

遗存的吴炽甫京茶庄商业账簿173册(8)此外,上海交通大学民间文献研究中心也藏有100多册民国时期吴炽甫京茶庄收茶草账、总账和工食账等账簿。据王瀚巍研究,这些账簿亦是吴炽甫京茶庄遗存的系列账簿。承蒙王瀚巍惠赐信息,特此鸣谢。,另有吴氏家族歙县昌溪福安堂收租簿2册,合计175册。这批账簿2012年收购于安徽省黄山市屯溪,现藏于安徽省黄山市档案局(馆)(9)受黄山市档案局(馆)委托,笔者对吴炽甫京茶庄商业账簿进行了初步整理,并拟定了账簿题名。其中,簿面残缺账簿的题名,依据账簿内容拟定,并添加圆括号以示区别。为了叙述便利,文中引用吴炽甫账簿仅标注账簿题名。。

173册京茶庄商业账簿,时限始于清光绪十三年(1887),迄于民国八年(1919),详细记录吴炽甫开设的泰昌发、介号京茶庄历年茶叶收购、销售、开支、结算等内容,较为具体地呈现了清末民初徽州京庄茶商经营的实际形态。“泰昌发”“介号”,是吴炽甫在不同时期使用的茶号名称。据账簿的题名,光绪十三年至二十七年,吴炽甫使用“泰昌发”“吴大昌”茶号名称。光绪二十八年至三十三年,使用“泰昌发介号”名称。宣统元年(1909)至民国八年,则统一使用“介号”名称。宣统元年之后之所以统一使用介号京茶庄名称,恐与晚清《商人通律》、民国《商人通例》有关商号注册登记和账簿设置等法律规定有关(10)《钦定大清商律·商人通律》第五至第八条,伍廷芳等编纂:《大清新编法典》,台北:文海出版社有限公司,1987年,第1~2页;《商人通例》(民国三年)“第三章商业注册”,王尹孚编、郭卫主编:《六法全书》(下),上海法学编译社,1928年,第298~299页。。

这批账簿大多保存完好,簿面记录了立簿商号名称、时间和账簿类型。簿面一般自右向左分为3列,右列写有光绪、宣统或中华民国“××年×月×日立”等字样,用以表明账簿设立时间;中间一列写有“泰昌发”“介号京茶庄”等字样,用以表示商号名称;左列写有“收茶草总”或“钱洋收支流水”等字样,用以表示账簿类型。这批账簿类型多样,主要有收茶簿、银洋钱收支簿、运茶开支簿、收花总簿、担力开支簿、各友暂支簿等,简要分述如下:(1)收茶账簿85册,分别为《(光绪十三年逐日收茶草总)》《(光绪十五年逐日收茶草总)》等,记录吴炽甫茶庄历年在安徽歙县、黄山(11)据《介号京茶庄宣统辛亥年吉立黄山收支流水总账》记载,“黄山”的收茶地点为汤口、山口和龙门三地。其中,汤口、山口分别位于歙县十三都五图和十四都三图(《歙县都图总谱》抄本),龙门村则位于太平县龙门乡二图(黄山区地方志编纂委员会编:《黄山区志》,合肥:黄山书社,2008年,第6页),今皆为黄山市黄山区辖地。,浙江淳安、洋溪、樟村等产茶区收购茶叶的数量、单价及现金支付等内容。(2)银洋钱收支簿43册,分别为《泰昌发茶号壬辰(光绪十八年)钱洋收支流水》《光绪二十一年四月吉日立流水》等,记载吴炽甫茶庄在黄山、淳安、樟村、洋溪等地投入的资本、收购茶叶数量及金额、运销茶叶数量及捐税等开支。(3)收花总簿15册,分别为《介号茶庄(宣统二年)收各户水花草账》《介号花庄民国二年六月吉立收花流水》等,记载吴炽甫茶庄为窨制花茶而收购茉莉花的数量及现金开支。(4)恒足流水簿12册,分别为《介号京茶庄记中华民国二年洋溪恒足》《介号京茶庄民国五年吉立淳安恒足》等,分别记录吴炽甫茶庄员工在黄山、淳安、洋溪、樟村等地收购、加工茶叶的生活开支。(5)担力开支簿7册,分别为《介号京茶庄记中华民国元年樟村发担力计数》《介号京庄民国二年端月大吉立小里发货担工计数》等,是吴炽甫茶庄为搬运茶叶雇佣挑夫及其开支的账簿,分别记载挑夫的姓名、保人、挑运茶叶数量和支付的工钱。(6)运茶开支簿6册,分别为《吴大昌茶庄光绪壬寅吉立运货便登》等,记载吴炽甫茶庄贩运茶叶由屯溪至深渡,深渡至杭州,杭州至宁波,宁波至福州、营口和天津等地的税费、运费及其他开支等。(7)各友暂支簿5册,分别为《泰昌发淳庄光绪癸卯年春立暂记往来账》《丁巳(民国六年)介号订各友支暂》等,记录吴炽甫茶庄客户预支现金的时间、金额,以及结算结果。

从这些数量庞大的账簿中,可以得知吴炽甫京茶庄资本及其来源、茶业收购和销售地点等基本情况。

茶号资本及其来源。据账簿记载,吴炽甫的茶叶收购资本均由北京汇入,如光绪二十七年账簿记载,“三月十三,收京中汇出办货本九八(规)元一千两”(12)《光绪二十七年银洋钱收支流水》。,此后又有三笔款项汇入,合计5800两。入民国后,由北京汇来的茶叶收购资本金不断增加。其中,民国元年英洋10939元(13)《中华民国元年淳安介号京庄记收支流水》。,民国六年则多达英洋21600元(14)《(介号京茶庄民国六年)淳安银洋钱收支流水账》。,比民国元年多出10661元,增加了近1倍。汇款茶号恒祥裕、绅记、德来、德记、永裕、荣泰等,系吴炽甫及其弟吴传甫、吴绅甫等在北京经营的茶号,属于吴氏家族产业(15)《京师商会众号一览表》(1919年),原件藏中国社会科学院经济研究所资料室。。

茶叶收购地点。据《(光绪三十二年樟村收茶草登)》《光绪丁未年介号京庄记更镇收支钱洋总》《介号京茶庄宣统二年航头庄收茶流水续》《介号京茶庄宣统三年岁次辛亥年黄山收茶草谱》《中华民国元年淳安介号京庄记收支流水》《中华民国二年介号京庄记洋溪收茶草登》等收茶账簿,吴炽甫茶号收购茶叶的地点为樟村、更镇、航头、淳安、洋溪、黄山、筱里等地。据县志资料,黄山、筱里位于安徽省歙县境内,而樟村、洋溪则隶属浙江省建德县,航头、更镇隶属寿昌县,淳安当是淳安县淳安镇。吴炽甫之所以在建德、寿昌、淳安采购茶叶,是因为这些地区与家乡歙县相邻,而且也都属于“屯绿”茶产区。

茶叶销售地点。据账簿记载,吴家茶号将茶叶运送至宁波或杭州,然后再海运至福州、营口和天津等地。茶叶运至福州后,交同德等花茶号,以茉莉花、珠兰花等香花加工成花茶。花茶再经海运,供应京津等北方市场(16)歙县地方志编纂委员会:《歙县志》,第688页。。同德花茶号由吴炽甫的侄儿吴济川负责经营管理。据民国五年的调查,同德茶号的店主为吴济川,年交易额三万六千元,因其销往北京,故而被划入京帮之列(17)日本东亚同文会编:《福建省全志(1907—1917)》,李斗石译,《中国省别全志》第14卷,延边:延边大学出版社,2015年,第269页。。运到营口的茶叶,委托当地“兴茂”“裕茂”两家行栈代为销售。之所以采用委托代理的方式,是因为吴家在营口没有设立商号,也没有专门的经营管理人员。运至天津的茶叶,或直接发往北京,或批发给天津本地的零售茶号(18)王瀚巍:《民国时期徽商吴炽甫茶叶经营初探》,未刊稿。。在北京及其周边地区,吴家开设多家茶号从事茶叶销售,如北京西单北大街“恒瑞”“存瑞”、东四北大街“星聚”、西四北大街“源成”、菜市口大街“德润”、地安门外“肇祥”,张家口“德祥”,宣化“德裕”等(19)歙县地方志编纂委员会:《歙县志》,第688页。。又据《京师商会众号一览表》(1919年),在北京“茶行商会”名册中,吴炽甫任“执事”的只有祥瑞、恒瑞二家茶号(20)《京师商会众号一览表》(1919年),原件藏中国社会科学院经济研究所资料室。,与《歙县志》所记吴家在北京茶号的名称略有差异。吴家在京茶号地位特殊,不仅为北京茶行商会会员单位,还担负着总号的功能,“众号茶事,京为总汇,譬人之首也”(21)鲍义来编:《清末民国歙县茶商吴炽甫家族往来通信》,王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》第14册,第170页。。

二、茶叶的收购与生产加工

(一)茶叶收购

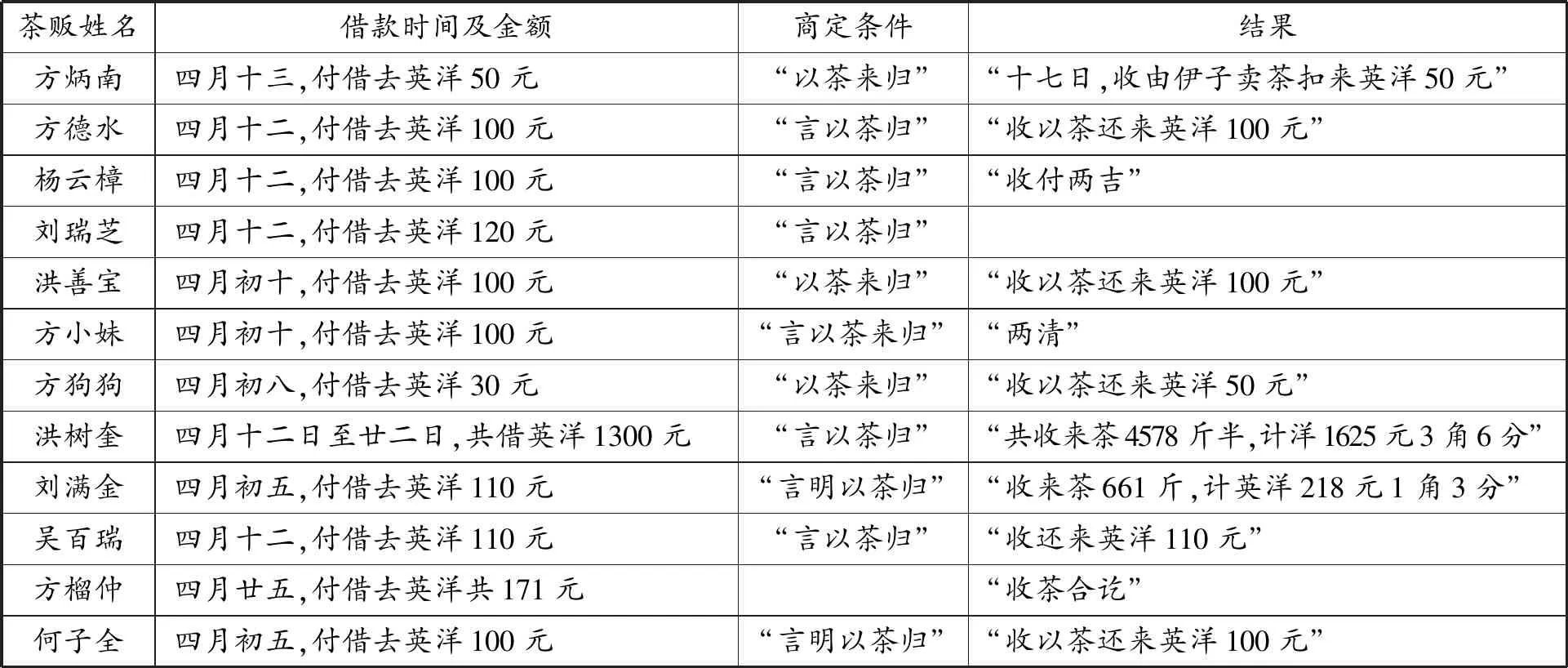

茶商经营的第一个环节是茶叶收购。账簿所见,茶叶收购主要有两种方式。一是从茶农手中收购。如前所述,吴炽甫在樟村、洋溪、航头等地开设泰昌发、介号茶庄,目的就是便于从茶农手中直接收购茶叶,上述遗存的收茶流水账簿即是这种收购的原始记录。二是从茶贩手中收购。在茶庄与茶农之间,活跃着为数众多的茶叶小贩。他们走乡串村,从茶农手中收购茶叶后,再转卖给茶庄,谋取价差。由于这些茶贩以谋取价差为目的,因此他们只选择价高的茶庄出售茶叶,并无固定的销售茶庄。从账簿记载来看,吴炽甫茶庄以提供现金借款为条件,与茶贩达成口头约定,从而成为一些茶贩固定销售的茶庄(表1)。

表1 光绪二十九年(1903)吴炽甫茶庄与茶贩往来情况简表

资料来源:《泰昌发淳庄光绪癸卯年立暂记往来账》。

从表1可以看出,吴炽甫茶庄在光绪二十九年四月的茶叶收购中,预借给茶贩50元、100元等不同数量的现金,双方口头约定“以茶归”“以茶来归”,从而实现茶贩为茶庄收购茶叶的目的。之所以约定能够达成,是因为茶贩本来就是小本经营,缺乏足够的收茶资金。吴炽甫茶庄的借款,对于茶贩来说,既弥补了收茶资金的不足,也能够以这笔资金为基础扩大茶叶收购量,获得更多的收入。对于吴炽甫茶庄来说,通过借款的方式约束了茶贩,成为茶贩们固定的销售茶庄,实现了收购茶叶的目的。从最后的结果看,茶贩们送来了等于或超过借款价值的茶叶,履行了协议。但是,账簿中并未记录茶贩茶叶的价格,其中原因可能是双方事先已商定了具体的价格。

从账簿记载看,茶叶收购数量较为可观,如光绪十三年收购春茶41791斤半、子茶15587斤半,合计57379斤(22)《(光绪十三年逐日收茶草总)》。。光绪十五年收购春茶47479斤14两、子茶16076斤半(23)《(光绪十五年逐日收茶草总)》。,若按照当时茶号收购毛茶所用的24两秤计算(24)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,第588页。,合计63556斤2两。光绪二十七年茶叶收购量最多,达84288斤(25)《光绪廿七年银洋钱收支总账》。。从中可以看出,吴炽甫茶庄收购的茶叶分为春茶和子茶两种。据资料记载,茶叶的开采,一般分为两季,头季名春茶,二茶称子茶(26)黄山市农业委员会编:《黄山市农业志》,皖内部资料HS—2008—00027,2008年,第127页。。春茶鲜嫩,多用于制作上等茶叶,而子茶则用于制作普通茶叶,因此春茶价格高于子茶价格。

吴炽甫茶庄收购茶叶时会区分茶叶品质的高低,例如光绪二十七年账簿所记收茶种类、数量和支付的金额:

元字茶总:共收元字庄秤湿茶一万九千一百零七斤十五两……共计用英洋五千四百零六元一角三分。

亨字茶总:共收亨字庄秤湿茶二万三千三百七十五斤十四两,共用去英洋五千六百五十四元三角三分八。

利字茶总:共收利字庄秤湿茶二万五千四百四十六斤,共计用英洋五千六百七十六元二分三。

贞字茶总:共收贞字庄秤湿茶一万六千二百六十斤十四两,共合计用英洋三千零九十七元八分七。(27)《光绪廿七年银洋钱收支总账》。

元、亨、利、贞,是吴炽甫茶庄用以区别茶叶品质高低的代码。因为茶叶品质不同,价格也就不同。从上述记载可知,元字茶收购价格约为每斤英洋0.28元,亨字茶约每斤英洋0.24元,利字茶约每斤英洋0.22元,贞字茶约每斤0.19元。从上述记载又知,茶庄所收的茶叶均为“湿茶”,不是鲜叶。据笔者调查,所谓“湿茶”,是指新鲜茶叶经过简单初加工后,既没有烘干也没有挑选的初制茶。这些湿茶必须经过烘干、挑选,才能制成干茶,然后装篓外运。然而,账簿所载历年加工生产的干茶产量,总是多于“湿茶”收购量。例如,民国六年账簿记载,共收春茶和子茶36838斤6两,加工后“共做出净货677件,每件天平(秤)九十斤,共茶60930斤,合司马(秤)57883斤半”(28)《介号京庄中华民国六年洋溪逐日收茶草谱》。。可见,成品干茶“净货”(不包括茶末等下脚料)用天平秤计重共计60930斤,比湿茶“庄秤”多出24092斤,即便是司马秤也多出21045斤。之所以出现茶叶成品多于原料的现象,是因为收购湿茶时使用的“庄秤”,大于天平秤、司马秤。

利用大秤“庄秤”盘剥茶农的现象,并非吴炽甫茶庄个案现象,洋庄茶商也使用同样的盘剥手段。例如,歙县坑口江氏茶商从事洋庄茶经营,据其遗存账簿《道光二十五年江祥泰进广誊清账册》记载,道光二十五年(1845)收购毛茶17523斤,最后加工成箱茶后达到23800斤,成品比原料多出6000余斤。原因是购茶所用的“司马秤”和“松罗秤”,要比“漕平秤”大许多(29)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,第588页、234页。。由此可见,不论是洋庄茶商还是京庄茶商,均利用大秤盘剥茶农。

(二)雇佣工人

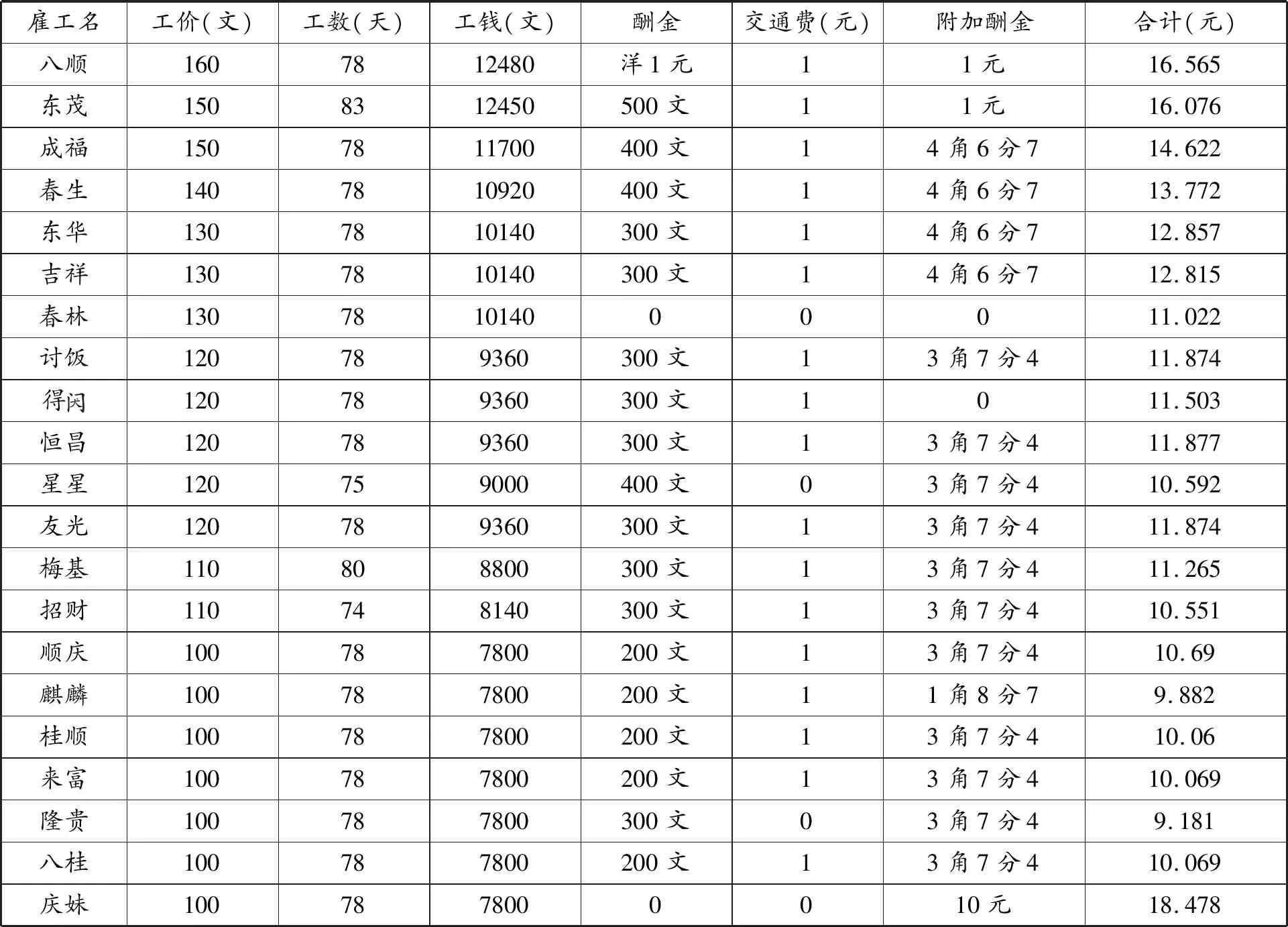

据账簿记载,吴炽甫茶庄雇佣的工人主要有制茶的粗工、拣茶工和临时性的散工等。其中,制茶粗工是茶庄的主要工人,光绪二十七年所雇多达21人,其工资收入情况如表2。

表2 光绪二十七年(1901)吴炽甫茶庄制茶工人的收入

说明:(1)资料来源:《光绪二十七年银洋钱收支总账》。(2)“文”是制钱的单位,“元”“角”“分”是英洋的单位;“合计”栏英洋金额系账簿记账人员按照英洋与制钱1∶920兑价换算的原始记录。(3)星星、隆贵、庆妹、春林等人的收入总计中,包含“看货辛金”“照应存货”等酬劳。

吴炽甫茶庄雇佣的制茶粗工收入主要有工钱、酒钱酬金、交通费和附加酒钱酬金等。其中,工钱是工人的劳动收入,交通费是工人往返茶庄与住家之间的“川资”,而“酒钱”酬金则是茶庄按照工人贡献大小发放给工人的酬谢金。从账簿记载的具体情况看,工钱、川资和酒钱应是在开工之前工人与茶庄约定的报酬,属于工人的基本收入。但是,附加“酒钱”酬金与前者略有不同,是正常酬金之外的额外收入,属于非常规性收入。

在工钱收入中,以工价为基数,按照工作时间计算出工钱。工价,即一个工作日的工资。吴炽甫茶庄的21名制茶粗工中,工价分为七个等级,最高160文,最低100文,其中100文7人、110文2人、120文5人、130文3人、140文1人、150文2人、160文1人。酒钱酬金共分为五个档次,分别为200文、300文、400文、500文和洋1元。在领取酒钱酬金的19人中,酬金200文6人(含隆贵),工价均为100文(30)隆贵虽然获得300文酬金,但实际上包含了“照应存货”的报酬,因此他仍然属于领取200文酬金的工人类型。。酬金300文9人(含星星),工价在110~130文之间(31)星星虽然领取了400文酬金,但包含了“照应存货”的报酬,因此他应归入领取300文酬金的工人类型。。酬金400文2人,工价分别为140文和150文。酬金500文1人,工价为150文。酬金最高洋1元1人,工价也是最高的160文。可以看出,在事先约定的工资中,100文似为制茶工的起点工价,110~130文为熟练工的工价,而140~160文则是技术最为娴熟的工人工价。

(三)生产的茶叶品种

从账簿记载看,吴炽甫茶庄加工的茶叶主要有莲蕊、雪蕊、雀舌、北源、珍眉等品种,均属于绿茶精制茶。

除此之外,吴炽甫茶庄也以茉莉、珠兰花为原料,窨制生产花茶。有不少账簿均与花茶生产有关,例如《介号花庄宣统二年收各户水花草账》《介号花庄民国六年六月吉立收花总登》为介号收购水花(鲜花)和干花的账簿。其中,宣统二年五月二十七日至六月初一日,“共收水花六千一百十五两”,民国六年六月初三、初四“两日共收干花四百七十三两七钱”。《介号茶庄窨货净花数》则是窨制花茶过程中,记录干花和茶叶投放数量的账簿。其中,五月二十七日窨制乙字货,“本日共货二百四十九斤半,共下净花四百八十七两五钱”。五月二十九日窨制甲字货,共“货三百一十九斤半,下花六百三十两”。然而,加工的花茶数量并不多,如《介号京茶庄黄山庄民国五年吉立收支流水》记载,七月初一日交付的花茶“计净重一千九百九十斤”。可见在徽州茶区加工的花茶十分有限。正因为如此,吴炽甫茶庄每年都将大批量的毛茶运至福州,由吴家在福州的“同德”窨花茶厂窨制花茶,再销往北方市场。

三、茶叶贩运

据账簿记载,吴炽甫茶庄生产加工的茶叶全部运至南方的福州和北方的天津、营口等地。围绕这些目的地,吴家茶庄的运茶路线及出海港口的选择,呈现出阶段性的变化。

光绪十七至二十三年,吴炽甫茶庄的运茶路线是,沿新安江而下,转运至宁波,从宁波港经海运抵达福州、天津等地。例如光绪十七年账簿记载,茶号雇佣顺招船户从淳安出发至义桥,再从义桥运至曹娥抵达宁波,由宁波搭载海船至福州(33)《一路福星光绪十七年五月初六日吉立泰昌发淳庄支用草账》。。光绪二十三年账簿详细记录了这条运茶路线不同地段的运费、茶税等开支,如“屯(溪)至深(渡)税脚各款用费”、“深(渡)至义(桥)税脚各项花销”、“义(桥)至甬(宁波)船力各项花销”、“甬(宁波)至(天)津关税各项花销”,以及由宁波发运茶叶至天津的关税、运费等(34)《大昌京庄茶号光绪乙未年立尖朴三角账》。。可见,吴炽甫茶庄运送南北二地的茶叶,均选择宁波港出海。

之所以选择由宁波运茶出海,主要原因有二。一是光绪年间,清政府在杭州经嘉兴到上海的途中,设卡征收浙江塘工捐银,茶每引须纳银五钱(35)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,第239页。。而宁波却无海塘捐,且关税和仓租较低,各类运输费用也较便宜,因此从1866年开始,大批徽州茶商改从宁波出海(36)王列辉:《近代宁波港腹地的变迁》,《中国经济史研究》2008年第1期。。其二,吴炽甫茶庄经营的是内销京茶,除部分绿茶直运天津销售外,大批量的绿茶尚需运至福州加工花茶,进行二次加工,然后再运至北京等地。因此,吴炽甫更关注的是南北航线交通是否便利。宁波港地居中国海岸线的中端,是南北货运最大的中转码头,南下福州、北上天津等地的海上航运十分便利,尤其是宁波1844年辟为通商口岸后,宁波海运业务基本控制在英、美等国航运公司之手,不仅航期稳定,且运费较低,安全可靠,又便于徽州茶商办理茶叶运输保险(37)中华人民共和国杭州海关编译:《近代浙江通商口岸经济社会概况——浙海关 瓯海关 杭州关贸易报告集成》,杭州:浙江人民出版社,2002年,第105页。。

光绪二十七年之后,直至民国八年,吴炽甫茶庄的茶叶改从杭州出海,运抵福州、营口、天津等地。例如,光绪二十七年账簿“淳(安)至杭(州)税力序”类目,记载由淳安运茶至杭州的运费和税捐开支,“杭(州)至闽(福州)税力序”则记录运茶至福州的关税、运费开支。宣统三年账簿除记录黄山至渔梁、深渡,威坪至杭州的开支外,还具体记载“杭(州)至闽(福州)税力”、“杭(州)至营(口)税力”、“杭(州)至(天)津用”(38)《介号京茶庄宣统辛亥年吉立黄山收支流水总账》。。运茶路线之所以弃宁波,改走杭州出海,原因是1896年杭州正式开埠,设有杭州海关。同时,浙江巡抚宣布豁免“塘捐”(39)中华人民共和国杭州海关译编:《近代浙江通商口岸经济社会概况——浙海关 瓯海关 杭州关贸易报告集成》,第726页。。制度与政策的变动,导致徽商运茶线路改变。

从吴炽甫账簿所记宁波、杭州出关运茶资料看,杭州出关的税率、保险费、运费等,均比宁波低廉。例如,光绪二十一年账簿记载,宁波海关茶叶税率每百斤税银2两2钱5分,宁波至福州货物保险每千元保费洋7元5角(40)《一路福星光绪十七年五月初六日吉立泰昌发淳庄支用草账》。。光绪二十二年,茶叶每百斤税捐库平银2两,宁波至天津保险每千元保费洋7元5角(41)《大昌京庄茶号光绪乙未年立尖朴三角账》“二十二年正月廿八”。。账簿所见,光绪二十七年始有吴家茶叶由杭州出海的记载,所载杭州海关关税、保险费等费用均低于宁波关。如由杭州至福州,茶叶正税每百斤银2两,保险费每千元货物银3两(42)《光绪二十七年银洋钱收支总账》。。可以看出,杭州关每百斤茶叶正税比宁波关略有减少或持平,但是保险费每千元只收银3两,合洋4.032元(43)据《光绪二十七年银洋钱收支总账》记载,银与洋的兑价为1∶1.344,杭州关保险费3两,合洋4.032元。,比宁波关保费洋7.5元减少约3.5元,便宜了近一半。由杭州至营口,茶叶正税每百斤税银1两2钱5分。由杭州至天津,保险费每千元银3两(44)《介号京茶庄宣统辛亥年吉立黄山收支流水总账》。。可见,二项费用均下降了一半左右。民国成立之后,杭州至福州的保险费虽然价格不变,但茶叶正税则下降一半,如民国二年账簿记载,杭州至闽,正税每百斤茶叶征银1两(45)《介号京茶庄民国二年吉立黄山收支钱洋总流水》。。

可以看出,杭州关的茶叶税、保险费较低,只有宁波的一半左右。同时,改走杭州,又省去了走宁波的运费,降低了运输成本。因此,走杭州出海具有综合费用较低的优势。这条运茶路线,与《徽商研究》所示洋庄茶运输路线基本一致(46)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,第238~240页。。可见无论是京庄茶商还是洋庄茶商,均将成本控制作为运茶路线选择的首要目标。

从账簿记载看,吴炽甫茶庄在运茶出海过程中,主动利用过塘行、报关行等服务机构的服务。例如民国六年账簿记载,四月十六日,发运的头驳茶叶计10795斤,“以上之货运杭(州)过姚君纶,转锦裕隆报关行,料理出关,代保平安、水渍险银四千两,即运福州同德茶庄查收”。五月初三日发运“二驳”茶叶17850斤,“以上之货运杭(州)交公昌和,转锦裕隆报关,转运闽省同德茶庄收。托平安、水渍险银六千五百两”。五月十六日发运“三驳”茶叶计18275斤,“以上之货运杭(州)姚君纶,转交恒义公,料理出关、保险平安水渍银□两,转运福州同德、馨昌查收”。五月廿七日发运“四驳”茶叶计10624斤,“以上之货运杭(州)交公昌和,转恒义公,料理出关、保险平安水渍银□两,转交同德查收”(47)《介号京庄中华民国六年洋溪逐日收茶草谱》。按,引文中“□”表示账簿原文该处空白。。由此可知,吴炽甫茶庄贩运的茶叶运至杭州后,经姚君纶或公昌和过塘行的搬运,运抵杭州海关码头。又委托锦裕隆或恒义公报关行向海关报关、受验货物、缴纳关税,并办理平安水渍保险等业务,最终通过海运抵达福州、天津,交付同德等茶号。

由于浙江地区江河纵横交错,且江河存在水位差,故而在一些江河交汇处筑有塘堤、坝闸。这些塘堤、坝闸阻断了运货船只的进出,因此货物必须转驳,这种驳运即所谓“过塘”,为商户提供驳运服务的机构称为“过塘行”。过塘行为浙江所独有,不仅享有货物过塘的专营权,也对承运的货物负有事故保险责任,过驳期间发生货损货差,一概予以赔偿。过塘行帮会色彩浓厚,历来就有徽帮、金帮、开梢帮和粮食帮之分。属徽帮的过塘行多由徽州人经营,凡皖南所产茶叶、生漆等土货,都归他们转运(48)周峰:《杭州历史丛编》之六《民国时期杭州》,杭州:浙江人民出版社,1997年,第272~273页。。显然,吴炽甫茶庄委托的姚君纶、公昌和过塘行应为徽商开设。

如果说过塘行出现于明清时期,属于传统服务行业的话,报关行则是近代出现的新型服务业。报关行是为商户办理海关报关手续的专业代理机构,它的产生与近代海关制度密切相关。据文献记载,杭州地区的报关行都集中于拱宸桥附近。按照海关规定,所有商船进出开放口岸,均须向海关报关、受验,并缴纳关税。报关手续分进口、出口和转口三种,不管属于哪一种报关,货主只要将货物提单交给报关行就可以了。在整个报关手续中,所需关税、附加税、保险费、装卸搬运费,乃至船运费,均由报关行垫付(49)周峰:《杭州历史丛编》之六《民国时期杭州》,第274页。。吴炽甫账簿所记支付锦裕隆、恒义公报关行的出口税、水脚费、保险费等,即是这一制度的具体反映。

运茶途中的税费、保险等开支,属于运输成本。从吴炽甫账簿记载的运茶开支可以看出,茶叶的运输成本较高,甚至超过茶叶生产加工成本。例如光绪二十一年,该年所运6000斤茶叶,收购加工成本共244.044元,该批茶叶由屯溪运至宁波,再经宁波海运至天津,运输费用等开支共506.205元(50)《大昌京庄茶号光绪乙未年立尖朴三角账》。。运抵天津的茶叶,总成本已达750.249元,其中运输成本占67.47%,到岸价格已是收购加工成本的3倍多。又如光绪二十七年,运茶66902斤,收购加工成本13796.3元,该批茶叶由淳安运至杭州,再由杭州出海至福州,运输费用等开支6083.319元,总成本已达19879.619元(51)《光绪二十七年银洋钱收支总账》。。虽然运茶路线已从宁波改为杭州,节省了相关费用,且杭州的关税、运费也较宁波低廉,但是运输费用仍占总成本的30.6%。可见运输费用偏高,推高了茶叶价格。

茶叶运输成本偏高,主要是税捐过重所致。据光绪十七年账簿记载,从淳安出发运送茶叶抵宁波再海运福州,运茶成本大体可分为内河运茶成本、海运运茶成本两类。由淳安至宁波内河运茶共开支330.662元,其中支付船户的舟力84.992元,占总开支的25.7%;伙食开支5.9元,为总开支的1.79%;东关捐税239.47元,占总开支的72.42%,说明在内河运输成本中捐税所占比重较大。该批茶叶从宁波出海,运至福州,共开支818.99元,其中正税571.88元,占总开支的69.83%;水脚运费210元,占25.64%;保险15元,占1.83%;其他开支22.11元,占2.7%(52)《一路福星光绪十七年五月初六日吉立泰昌发淳庄支用草账》。,可见税负是海运成本最主要的部分。又如光绪二十一年账簿记载,该年从屯溪运出茶叶50篓,计6000斤,价值244.044元,运抵宁波后再海运天津。由屯溪至宁波的内河运茶开支中,屯溪至深渡“税脚各款用费”14.704元,深渡至义桥“税脚各项花销”161.724元,义桥至宁波“舟力各项花销”16.5元。三段合计192.928元,其中,茶引、厘金、捐税多达126.642元,占运输成本的65.64%,成为最大的成本开支。而从宁波出海运茶至天津的“各项花销”313.277元中,关税202.368元,占总开支的64.80%;水力93.771元,占29.93%;保险7.556元,占2.41%;其他9.582元,占3.05%(53)《大昌京庄茶号光绪乙未年立尖朴三角账》。。可见,关税已超过运输成本的60%。尽管走杭州出海的费用较宁波低廉,但关税也占较高的比重。如宣统三年“由杭至闽(福州)税、力等”开支53.509元,其中正税25.296元,加上“贴费”6.322元,合计31.618元,占59.09%;运费19.836元,占37.07%;保险2.055元,占3.84%。“由杭至营(口)税” 等开支39.102元,其中正税23.26元,占59.48%;运费13.376元,占34.21%;保险2.466元,占6.31%(54)《介号京茶庄宣统辛亥年吉立黄山收支流水总账》。。“正税”分别占59.09%和59.48%,是运输成本的一半以上。可以看出,关税也是海运茶叶成本的主要开支。

四、结 语

清末民初吴炽甫京茶庄商业账簿较为具体地呈现了近代徽州内销京庄茶号经营的实际形态。从中可以看出,吴炽甫茶叶经营以安徽歙县、黄山,浙江建德和寿昌等地为起点,南至福州,北达北京、天津、营口等北方地区,形成涵盖华东、华北、东北等地的贸易网络。借助分布各地的贸易网络,从中搭建起较为完整的茶叶采购、加工、销售体系,具有明显的组织化经营色彩,体现了近代徽州茶商的新变化(55)梁仁志:《近代徽州茶商的崛起与新变——兼论徽商的衰落问题》,《安徽大学学报》(哲社版)2018年第1期。。然而,其组织化的经营,产供销一体化的运转,又是借助家族的力量得以实现,反映出徽商经营制度与家族制度紧密结合的特点。

与此同时,吴炽甫的茶叶生产加工,有助于歙县、浙江等地茶区农产品的商品化。吴炽甫为了满足北方市场对花茶的需求,由杭州海运茶叶至福州窨制花茶,一定程度上促进了福州花茶加工产业的发展;为了扩大花茶的产量,吴炽甫也在家乡从事花茶加工,从而带动了歙县地区花茶产业的发展、升级,甚至在民国期间,歙县珠兰花茶在青岛、济南等地售价高出福建同类产品一倍(56)歙县地方志编纂委员会:《歙县志》,第163页。。从中可见吴炽甫等内销茶商的经营活动,一定程度上促进了茶区经济的发展。但是,剥削茶农,以及茶叶运销中征收的高额关税,又成为茶叶经济进一步发展的制约因素。

尽管“京庄”与“洋庄”属于不同的销售体系,但是吴炽甫账簿显示,内销茶商的茶叶收购渠道、利用大秤剥削茶农、品种质量意识、雇工制度等,与洋庄茶商的经营基本相同,反映了二者均源出于明清徽商,也延续了部分传统经营方式。而相同的茶叶贩运路线、出关口岸,则说明二者都把成本费用控制作为首要目标,从中选择最优的运茶路线,以期实现经济效益最大化。由此可见,京庄与洋庄虽有差别,但是经营方式仍有不少共性的一面(57)有关徽州洋庄茶商的经营活动,参见张海鹏、王廷元主编《徽商研究》第十章第三节《歙县芳坑江氏茶商考略》及第五章第一节《徽商与茶叶贸易》,第585~608页、219~251页。。

- 安徽大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 从兰台聚到东皋会:梁初京师文学场域的构建与冲突

- 情节套用:论《战国策》中的模式化虚构创作

- 管理者自恋抑制员工工作满意度吗?