网络政治参与行为的政治心理机制分析

李锋

[摘 要]项目反应理论可以更加科学地测量权利观、权威观等复杂的政治心理概念,探析网络政治参与的政治心理机制。可能影响网络政治参与的政治心理包括基础价值、宏观制度感知和具体行为感知,前两者反映网络政治参与“心理型视角”的解释机制,具体行为感知反映“工具型视角”的解释机制。网民的公正感、权威感、国家认同影响公民的网络政治参与,具体行为感知的影响则不显著。网络政治参与行为更多受到“心理型视角”的要素影响。对于网络政治参与的引导和规范,政府不仅需要大力发展电子政务,提供更便捷的技术平台,还需要加强公民政治教育,规范网络政治参与行为。

[关键词]项目反应理论;多条目测量;网络政治参与;政治心理

中图分类号:D601 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2020)02-0039-08

随着互联网的深入发展,网络已经日益嵌入生产生活的各个领域。截至2019年6月,中国网民规模达8.54亿[1],网民借助互联网平台对社会、经济、政治生活施加广泛、深入的影响。

从社会结构来说,社会上多元利益主体不断出现,政府通过“单位制”等体制对公民的影响降低,村民对农村集体的依附减少,公民更多通过个体参与的方式进入政治生活[2]。从技术环境来说,互联网的兴起给公民提供了

更多的表达诉求的机会。从价值观变迁来说,改革开放后个人主义价值观兴起,“批判性公民”不断产生,公民基于自身的利益和需要而主动地进行个体化的政治参与,自主型政治参与取代动员型政治参与成为主流[3]。在多种因素作用下,网络政治参与逐步成为政治参与行为中的重要形式。

针对公民通过互联网政治参与的现象,学者从多个角度进行了研究。但从政治心理机制的角度分析网络政治参与影响因素的研究仍不充分。特别地,采取科学化的测量工具全方位、多角度测量政治心理,并由此探索网络政治参与的政治心理机制的研究仍有待加强。基于此,本研究利用全国性问卷,采取科学化的测量方法——项目反应理论,测量网民的政治心理,并探析政治心理对于网络政治参与的作用机制。

一、既有研究综述

(一)网络政治参与及其影响机制分析

大多数研究关注网络政治参与的大量增长及其社会影响。有学者认为,随着互联网的发展,非制度化参与能力增强,如果不加以规制,非制度化政治参与必然越来越多,影响社会秩序和国家安全[4]。也有学者认为有助于促进政治文化的转型、提高中国公民政治社会化水平、改变中国“强国家—弱社会”的社会结构[5]。加勒特从三个方面系统梳理了互联网的影响机制:(1)互联网影响参与水平、抗争活动范围、组织议题等动员结构;(2)互联网提供新的政治机会;(3)互联网成为框架化工具[6] 。

至于何种因素影响了网络政治参与,学者也有大量研究。齐诺和莫依从“工具型视角”和“心理型视角”两个理论维度对既有研究进行概述。

“工具型视角”认为互联网可以大幅度降低信息交流成本,根据理性选择理论,互联网会均等化地增加公民参与,即那些原本不会进行政治参与的公民在面对特定政治事件时,会认为网络参与的成本比参与的收益更低,从而选择网络政治参与。“心理型视角”更强调接触互联网的公民个人特质的影响,

简而言之,互联网只是一种渠道,这种渠道是否能够促使公民进行政治参与,则受到受访者政治兴趣、政治信任等个人特质的影响。

作者利用数据发现,在解释信息获取使用时候,“工具型视角”更为适用,而在解释公民政治参与时候,“心理型视角”解释力更强[7]。因此,从“心理型”的角度来看,重要的并非是互联网,而是互联网上的信息,只有依据个人特质筛选出符合自身的互联网信息,互联网才对政治行为产生影响。还有学者指出媒体暴露才真正塑造了投票等政治参与,以及社会抗争等非制度化的政治參与[8]。此外,

网民的价值观与政治心理对网络政治参与的影响较大[9][10]。

(二)网络政治参与与政治心理

从“心理型视角”来说,网络政治参与的关键不在于“网络”,而在于参与主体的主观心理。当然,“工具型视角”对于网络政治参与的影响也是通过网民对于特定参与行为的主观态度来发生的,但这种主观态度更多是通过公民对具体行为成本的感知、具体行为效果的感知来影响。例如,有学者利用列举实验的方法考察互联网介入与网络政治参与的关系,发现个体性的互联网介入并不会影响网络上的抗争行为的可能性或者有负向影响,而集体性的互联网介入会促进网民批评政府官员或者讨论集体行动[11],即更加关注于具体行为对于政治参与的影响。也有学者研究了政治效能感对于政治参与的影响途径[12],关注参与效果对于政治参与的影响。

“心理型视角”强调公民在使用网络之前即可能形成的主观态度与价值。如有学者发现,媒体影响和威权人格对网民意识形态立场的形成有明显影响,而且意识形态、威权人格比信息内容对于网络参与的影响更大。威权人格特征更倾向于维护现有社会秩序和传统价值,对于限制公共权力并不看重[13]。作者早期研究发现威权人格对于传统政治参与也有类似的影响机制[14]。还有学者将民主价值与威权价值视为对立的两个方面,并发现网民威权价值观刚开始增强时会提高网络政治参与的可能,但当价值观转向民主价值观时,则会降低网络政治参与的可能[15]。

此外,有研究发现网民的政治认知等因素影响了网民在互联网上对于政府的支持程度[16]。从公平感知来说,公民对于社会现象或者政策公平性的认知,也会促进公民的参与行为。在网络平台中,网络的集群效应强化了大众对于社会不公的情绪发酵,网络的低成本特点使网民看到社会不公平现象而产生参与意愿的可能性增大。有学者就以“网络围观”为分析对象,指出网络围观现象是社会不公现象在网络社会的现实投射,闹大现象也是利用公民的公正感等给政府施加压力等[17]。还有学者发现,政治信任会通过公平感知影响参与意愿,公民的程序公平感知水平越高,政治信任越能促进政治参与意愿,而公民的结果公平感知水平越高,政治信任与其参与满意度、效能的正向关系越强[18]。还有学者研究了国家认同对于网络爱国事件的影响机制[19]。

整体来说,关于网络政治参与后果的研究较多,如网络政治参与对于政治信任,然而从政治心理的角度分析何种心理行为影响网络政治参与行为偏好,尤其是分析政治信任、国家认同、权威观、民众观等多种因素如何集中影响网络政治参与行为,比较“工具型视角”还是“心理型视角”对网络政治参与的影响的研究则比较缺乏。本研究试图从此方面进行综合分析。

二、數据来源与研究方法

本研究使用北京大学中国国情研究中心在2014年执行的互联网与社交媒体使用调查数据库,由于集中分析网络政治参与行为,因此选取了3747个受访者中的1953个网民。从数据来源上说,其他网络政治参与研究数据大多来自滚雪球、自愿样本等方便抽样方法,而本数据基于分层多阶段抽样,有助于对全国代表性网民数量进行科学推论。

本文的研究问题在于网络政治参与的政治心理因素。政治信任、民主观等概念都具有复杂的内涵,任何单一的题目都无法准确获得人们对这类概念的完整理解[20]。在问卷测量中,针对复杂的或者具有多重维度的概念,一般需要通过多道题目

测度来反映复杂概念的复杂面向。在具体分析过程中,针对多个题目测量的概念,根据经典测量理论的假定,传统上学者经常使用加总测度法对多个题目进行加总求和。这种数据测量与统计方式实际上假定了所有题目在测量复杂概念上的影响是一致的,而且能够均等化地反映概念的不同侧面。这个假设在现实问卷中并不总是符合,尤其是在问卷设计中,在不同条目上甚至会特意设计由简单到复杂的题目,而且会覆盖到概念截然不同的侧面。这些现象我们很难说受访者针对这些不同条目的回答(如均回答“非常同意”)反映出对于概念的同样理解。例如,在设计考卷中,两名同学对于一道简单的题目和一道复杂的题目都只做对了一道,但我们并不会对于这两道题目赋予“同等”的分数,而是会认为答对复杂的题目对于“测量”受访者的真实水平更重要。换言之,测量同一概念的不同条目应该具有不同的权重,对于那些更能够反映出群体差异的条目显然应该给予更多的重视。

基于此,本研究引入项目反应理论中的等级反应模型来进行计算一组题目背后反映的受访者的潜在特质[21]。具体而言,等级反应模型计算出各个题目在测度概念时的区分度和难度系数,由此获悉隐藏在题项背后概念的结构和性质,并将这些结构和性质数量化[22]。该方法不需要假定各题项的回答符合正态分布,并且可以处理非线性的概率形式[23]。换言之,该方法将通过对测量条目的结构分析,对不同的条目“赋予”不同的难度和区分度,并由此计算出真正反映该概念的数量值。

此外,通过对数据的分析可知,在涉及网民价值观等题目时,具有数量不等的无回答率或者缺失值,如果简单将这些缺失变量删除,就会浪费大量样本,而且影响样本的代表性。因此,针对部分缺失数据,笔者利用R软件中的mi包对缺失值进行插补,以减少无回答率。该种插补方法采取贝叶斯框架,根据可能影响缺失值变量的其他变量共同组成子数据库,通过多种组合的迭代运算,自动进行多重插补。

三、变量测量与统计:基于项目反应理论

(一)因变量

基于现有问卷的限制,笔者利用受访者在网上“批评政府或政策”或者“讨论游行/静坐/示威/群体性事件”的回答来测量网络政治参与。插补后,曾经在网络上批评政府的占7.12%,在网络上讨论过群体性事件的占5.63%。显然,由于这些事件具有抗争性的特点,因此比例相对较低。

如果网民愿意进行这些网络参与活动,那么对于其他的网络政治参与活动则更可能参加。

(二)自变量

笔者试图从政治心理的角度全面分析政治心理如何影响公民的网络政治参与。依据数据可得性与全面性,笔者收集了问卷中提及的诸多政治心理,

包括权威观、权利观、民主观等。从政治心理与政治价值观的分类来说,学者有多种分类方式,如分为政治信任维度、政治偏好维度、政治权利维度、政治重要性等[24],本研究除了这些直接的测量变量,还加入了效能感、维权满意度等。依据这些变量,笔者将其分为三类:基础价值、宏观制度感知、具体行为感知,前两者较为稳定,更多反映网民的内在核心价值,属于“心理型视角”,而后者主要反映网民个体对于具体政治行为带来的效果的感知,其中更多地涉及“成本—收益分析”[25],属于“工具型视角”。

1.基础价值。本研究中指的是公民个体受到日常政治生活、政治社会化等多种因素塑造而形成的对于政治基础价值的认知,如权利观、权威观、民主观、公众观等。这些政治心理与价值涉及政治的核心概念,也是政治生活中的基础价值。

首先,笔者使用受访者对如下一组问题的态度来测量公民的权利观,并根据项目反应模型中的等级反应模型计算出网民权利观的具体数值。在进行项目反应理论之前,笔者先对这组题目进行信度和效度检验,即测量是否该组题目反映了一个概念,结果显示Alpha系数为0.6934,具有较好的内部一致性,通过因子分析也可知具备一个较为显著的公因子。经过验证后,笔者通过等级反应模型进行测量。等级反应模型是对双参数模型的扩展,可以报告题目的区分度和难度系数。其中α为区分度,数值较高反映受访者对于这道题目的回答在该组题目回答中更有区分度。可以发现,

“自由、民主、人权等价值适用于一切人类社会”在决定公民的权利观上最具有区分度,“凡是人们可以自我管理的事务,政府不应干预”则最没有区分度,换言之,对于后者受访者的答案更可能趋于一致。β为难度系数,针对“凡是人们可以自我管理的事务,政府不应干预”这一问题的β1为-4.48,该系数表明当公众的权利观小于-4.48时,会选择“非常不同意”这一选项,而大于2.42时,会倾向于选择“非常同意”的选项(见表1)。

在使用等级反应模型后,公民的权利观被测量为一个连续的变量,具有正值和负值,实际上是由包含难度、区分度等多个参数在内的函数形成的变量。为了减少不同量纲对于因变量的影响,并且便于我们的解释,在进行等级反应模型的处理后,笔者针对潜在特质进行标准化处理,将其转化为0~1区间内的连续数。

其次,权威观在问卷中主要通过两个题目进行测量,即考察受访者针对如下两个表述的同意态度:(a)政府应该把互联网全部管起来;(b)一种意见能否在网上流传应由政府决定。在后文中,针对所有由多道题目组成的概念测度均使用前文相同的等级反映模型及标准化处理,而其他由一道题目测量的变量仍旧保持了原有的分类变量属性。

再次,笔者测量程序型民主观。学者关于民主的研究很多,民主之前的形容词至少有507种[26]。笔者从程序型民主入手,分析公众对如下表述的态度:“人们应该通过公开、公正、定期选举来选择领导人”“政策制定要遵循少数服从多数原则”。

最后,笔者利用受访者关于如下表述的同意态度,即“掌握权力的人享有一定的特殊待遇是公正的”“有支付能力的人使子女获得更好的教育是公正的”“不允许农村流动人口享受城市中的福利是公正的”“给予社会下层的人一些额外帮助使其获得均等的机会是公正的”来测量公平感。为了便于测量,笔者将前三道题目进行重新赋值,确保得分越高显示出受访者越强的社会公平感,更加追求社会公平。

2.宏观制度感知。不同于基础价值体现出公民个体的政治核心价值,宏观制度感知主要体现出公民对于宏观性、制度性的感知与认同,具体包括国家认同、体制认同、机构认同。

本研究使用“即使可以选择世界上任何国家,我也更愿意做中国公民” “总体说来,中国比其他大多数国家都好”“别人在批评中国人的时候,我感觉就像在批评我”来测量国家认同。

关于政治体制的感知主要使用“我国目前的政治制度是最适合中国国情的”来进行测量。为了便于描述,笔者将公众对于政治体制的感知称之为体制认同,并进行重编码。

笔者研究公民对于中央政府和县市政府的信任态度,通过“您在多大程度上信任下列机构?是非常信任、比较信任、不太信任,还是非常不信任?”来进行测量,并在后文中分别以中央政府信任和县市政府信任来进行描述,分别进行重编码。达尔顿利用三方面来分析政治信任中的共同体信任、体制信任与权威机构信任,本研究将其分为这三种宏观制度感知[27](P57-77)。

3.具体行为感知。 具体行为感知侧重于公民个体在具体政治行为中与政府互动而产生的主观态度,例如,政治效能感与维权满意度等,均出自个体在行为中产生的具体感观。

首先,政治效能感是个体认为其自身行为能够对整体的政治过程产生一定影响的感觉。其中侧重于分析个体自身能够理解政治行为的能力,被称为内部政治效能感,而侧重于分析个体能够促使政府回应自身需求的,则被称为外部政治效能感[28]。从定义来看,外部政治效能感在更直接的逻辑链条上影响了公民的政治参与行为。基于此,本研究将使用“在让政府解决关系您切身利益的问题时,您觉得自己有多大的影响力”来进行测量,并统称为政治效能感。

其次,笔者使用“您对公民维权的满意度”来测量维权满意度。公民对社会维权状况满意度从两个方向影响着公民的网络政治参与行为。一方面,如果公民认为社会维权状况较差,可能更加倾向于在网络上批评政府;另一方面,公民如果认为社会维权状况不好,认为即便自己进行了网络参与,由于普遍较差的社会维权状况,政府也不会进行回应,因此会减少可能的网络参与行为。这两个方面都可能对网络政治参与行为产生影响。笔者将探索这两种作用机制如何影响网络政治参与。

在利用项目反映理论中的等级反应模型科学测量包含多条目的复杂概念后,进而形成各自变量的描述统计(见表2)。

(三)控制变量

按照回归分析的惯例,本研究将纳入8个控制变量。

(1) 性别:男性占50.54%,女性占49.46%。

(2) 年龄:均值为35.54岁,最小为 18岁,最大为79岁。

(3) 教育程度:主要分为四类,“小学及以下”“初中”“高中、职高及中专”“大专及以上”,分别占7.73%、27.91%、31.85%、32.51%。

(4) 政治面貌:群众占74.96%,中共党员占11.73%,民主党派占0.72%,共青团员占12.60%。

(5) 户口类型:包括本地农业户口、本地非农业户口、外地农业户口、外地非农业户口,分别占27.85%、54.12%、11.67%、6.35%。

(6) 家庭收入水平:根據四分位重新编码为低收入组、中低收入组、中高收入组、高收入组,分别占24.73%、27.04%、24.94%、23.30%。

(7) 是否曾经去过境外:即是否去过港澳台地区或者其他国家,曾经出境的占15.51%,未出境的占84.49%。

(8) 互联网使用频率,具体分为几乎不使用、较少使用、较多使用三类,分别占5.48%、20.02%、74.50%。

四、影响网民政治参与的因素分析:基于逻辑斯蒂回归

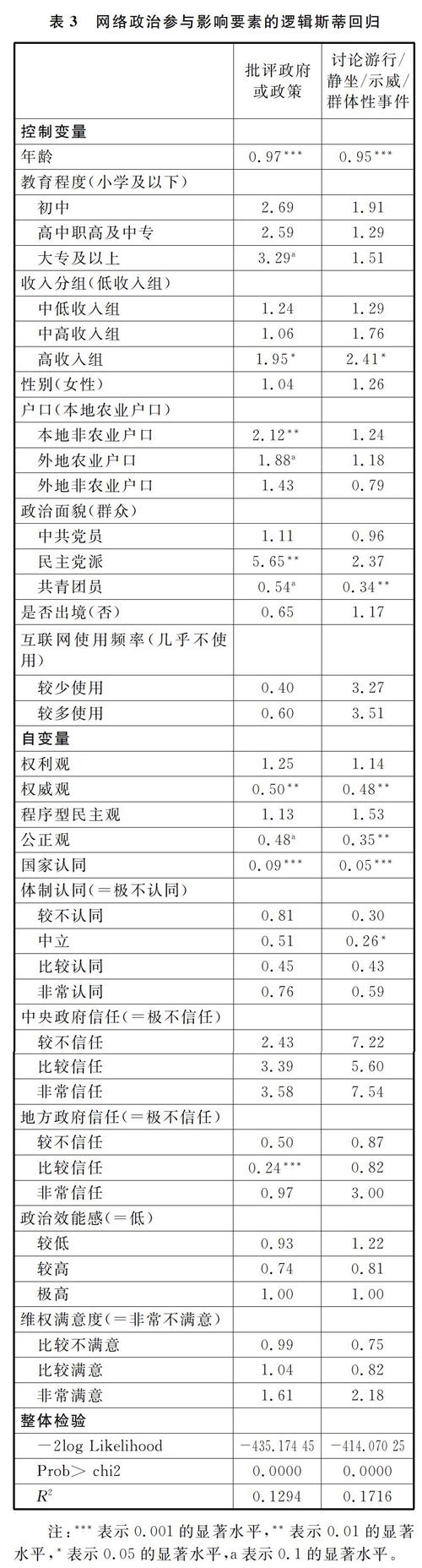

本研究利用项目反应理论科学地测量出政治心理的各个侧面,为探究网络政治参与背后的心理机制提供了基础,进而考察网络政治参与的两种行为的影响因素。为了模型的稳健性,笔者分别单独放入控制变量、单独放入自变量、同时放入自变量与控制变量,结果对于模型影响不大。基于此,笔者将省略中间步骤,直接呈现全模型的分析结果(见表3)。

首先,我们分析在网上“批评政府或政策”的影响因素,

结果发现大专及以上、民主党派、本地非农户口、外地农业户口、高收入组的网民更可能在网络上批评政府或政策,而年龄越大、政治面貌为共青团员的

网民则更不可能在网络上批评政府或政策。在基础价值方面,网民的权威观越强烈,即认为政府具有管理互联网的权力,越不愿意在网上批评政府或政策;此外,越不看重社会公正,越不愿意在网络上批评政府。在宏观制度感知方面,仅有国家认同的影响比较显著,即国家认同越强越不可能在网上批评政府。比较信任地方政府的网民相比极不信任地方政府的网民,更可能在网上批评政府。在具体行为感知方面,政治效能感与维权满意度均不影响是否在网络上批评政府。

其次,我们将网民是否在网上“讨论群体性事件”作为因变量进行逻辑斯蒂回归,结果发现,从控制变量来看,年龄较小、高收入人群更多地在网络上讨论群体性事件,政治面貌为共青团员的网民在网络上讨论群体性事件的发生率比较低。从自变量来看,在基础价值方面,网民的权威意识越强、社会公正意识越低越不可能在网络上讨论群体性事件。在宏观制度感知方面,国家认同越强越不愿意在网络上讨论群体性事件。同时,具体行为感知不影响网络参与行为。

总之,分析网民在网络上批评政府或者讨论群体性事件时,年龄较低、收入较高、权威意识越强、社会公正感越弱、国家认同越强的人群,越可能在网络上采取这两种行为。基础价值中权威观、公正观的影响较大,宏观制度感知中国家认同的影响更大,具体行为感知则没有影响。通过对比网络上两种参与行为,我们可知模型建构较为稳健,显著影响的自变量均为权威观、公正观与国家認同。由此可知,在本研究的测量指标框架下,从“工具型视角”来说,

具体政治行为带来的感知与网络政治参与没有显著关系,而“心理型视角”中某些基础性心理价值能够稳定影响网络政治参与,这显示出该机制具有更强的解释力度。换言之,网民自身所具有的价值观更加深远影响了网络政治参与行为。

五、小 结

本研究从政治心理的角度分析网络政治参与的影响因素。为了获悉网络参与行为背后的心理机制,研究需要科学化测量政治心理的诸多维度。基于此,笔者利用项目反应理论,通过引入“难度”与“鉴别度”的概念,测量出复杂概念背后的潜在特质,由此更为准确地衡量复杂概念,为进一步分析网络政治参与与政治心理的关联奠定基础。结果发现,政治心理中的权威观、公正感等基础价值,以及宏观制度感知中的国家认同能够促使网民个体加入网络政治参与活动中。

从测量的角度来说,本研究利用的项目反应理论能够更好地识别出测量复杂概念的多组题目中最重要的条目,由此对不同的题目赋予不同的权重,杜绝了传统测量方法中加总求和而“淡化”概念特征的弊端,能够更好把握复杂概念的维度,比较适合推广到政治学复杂概念的测量中。

从网络政治参与的影响要素来说,“心理型视角”比“工具型视角”更好地解释了网络政治参与行为。网络渠道并不会均等化影响所有网民,网络政治参与行为受到具体行为感知的影响不显著,而更多受到传统的基础价值、宏观制度感知的影响。在这个层面政府鼓励深入、积极的网络政治参与,不仅需要政府大力加强电子政务建设,为公民网络政治参与提供技术平台和信息环境,还需要注重公民政治教育、规范网络伦理道德体系,通过政治社会化等手段建立正确的价值观,提高国家认同,促使网民积极、有序、稳妥地参与政治活动。由于问卷所限,本研究还有一些不足,如“工具型视角”和

“心理型视角”的测量并不能涵盖所有的政治心理,未来的研究可以在这方面继续改进。此外,将来的研究可以对比分析网络政治参与与传统参与的影响因素差异等。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.第44次中国互联网络发展状况统计报告[DB/OL].[2020-01-05].http:∥www.cac.gov.cn/2019-08/30/c_1124938750.htm.

[2]李路路.和谐社会:利益矛盾与冲突的协调[J].探索与争鸣,2005,(5).

[3]梁丽萍,邱尚琪.建国以来中国公民政治参与模式的演变分析[J].中国行政管理,2004,(5).

[4]周 巍,申永丰.论互联网对公民非制度化参与的影响及对策[J].湖北社会科学,2006,(1).

[5]熊光清.网络政治的兴起对中国政治发展的促进作用[J].山东科技大学学报(社会科学版),2008,(3).

[6]GarrettR.Kelly.Protest in an Information Society:a Review of Literature on Social Movements and New ICTs[J].Information Communication & Society, 2006,(2).

[7]Xenos Michael,Moy Patricia.Direct and Differential Effects of the Internet on Political and Civic Engagement[J].Journal of Communication,2007,(4).

[8]Corrigall-Brown Catherine,Wilkes Rima.Media Exposure and the Engaged Citizen: How the Media Shape Political Participation[J].Social Science Journal,2014,(3).

[9]臧雷振,劳 昕,孟天广.互联网使用与政治行为——研究观点、分析路径及中国实证[J].政治学研究,2013,(2).

[10]Vissers Sara,Stolle Dietlind.The Internet and New Modes of Political Participation:online Versus offline Participation[J].Information Communication & Society,2014,(8).

[11]孟天广,季程远.重访数字民主:互联网介入与网络政治参与——基于列举实验的发现[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016,(4).

[12]周葆华.突发公共事件中的媒体接触、公众参与与政治效能——以 “厦门 PX 事件” 为例的经验研究[J].开放时代,2011,(5).