国内外金属材料低周疲劳试验标准对比

(华东理工大学 机械与动力工程学院 承压系统与安全教育部重点实验室,上海 200237)

0 引言

金属疲劳试验是评估金属材料疲劳性能的重要方法之一。从试验的控制方式来区分,疲劳试验可以分为力控制和应变控制两种。通常情况下,高周疲劳试验采用力控制方法,而低周疲劳试验采用应变控制方法[1]。对于高周疲劳试验,其变形处于线弹性变形阶段,应力应变呈正比,所以,此时的力控制本质上也是控制应变。对于低周疲劳试验,除非试验目的就是要研究力控制对疲劳性能的影响或棘轮试验,否则都采取应变控制方法。因为低周疲劳试验需要应力达到甚至超过材料的屈服强度,此时很小的应力变化会引起较大的应变变化,导致试验数据分散度大[2]。相比于力控制方法,采用应变控制可以保证较小的数据分散度,并减小对试验力敏感度和对试验机的要求,所以低周疲劳试验一般采取应变控制方法。目前,国内低周疲劳试验所用标准较杂,若采用不同标准进行试验,其试验结果可能存在较大差异,因此本文对这些标准进行对比分析,希望为今后制定统一标准提供参考。

目前,国内低周疲劳试验方法主要有ASTM E606—2012《Standard Test Method for Strain-Controlled Fatigue Testing》[3]、GB/T 15248—2008《金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》[4],以及参考ISO国际标准体系的GB/T 26077—2010《金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法》[5]。本文对ASTM E606—2012,GB/T 15248—2008,以及GB/T 26077—2010三项标准间的差异进行分析比较,罗列这些标准在试样要求、试验设备、试验程序、试验报告等四个方面的差异(所用术语均引自GB/T 15248—2008)。

1 标准概述

从标准的编制来看,ASTM E606更全面、系统,对各项要求作出的解释更具体和详细。GB/T 15248与ASTM E606相似度较高,各款项说明较详尽。而GB/T 26077是以ISO 12106标准为基础编制的,相比其他两项具体的低周疲劳试验标准而言,较简短精炼,一些要求只是一笔带过,对相对重要的款项则有较大篇幅的说明,如试样要求及试验程序等。总的来说,ASTM E606和GB/T 15248标准完整详实,要求也更高,是目前国内常用的低周疲劳试验方法[6]。

2 试样要求

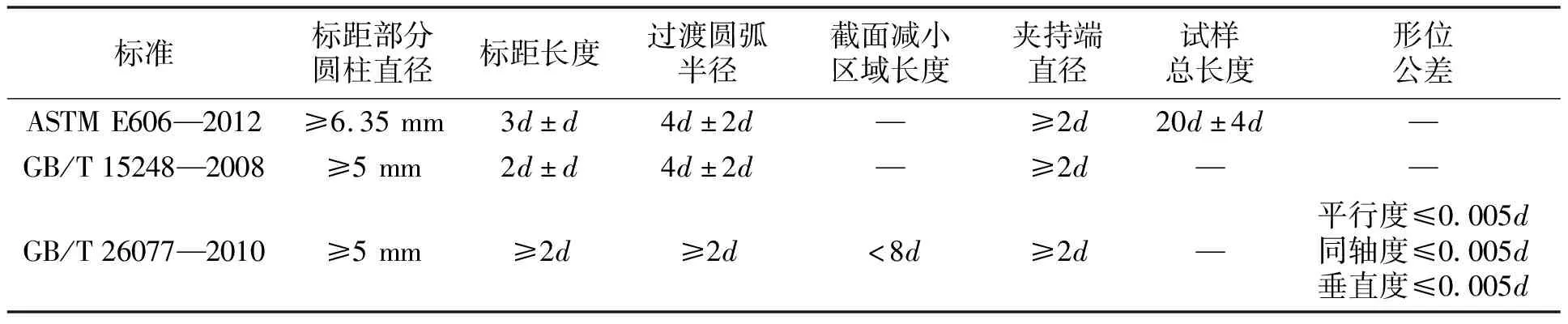

ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008标准中给出的推荐试样都是等截面试样和漏斗形试样。等截面试样通常用于约2%以内的总应变范围;漏斗形试样则用于总应变范围大于2%的试验。另外还给出了可用的板材试样设计。GB/T 26077—2010中推荐了圆柱形试样和厚度在2.5 mm以下、介于2.5~5.0 mm之间以及5.0 mm以上的板状试样,并作了详细的尺寸规定。这里对三项标准中等截面圆柱形试样要求作比较,具体见表1。

表1 等截面试样尺寸及要求对比

选取试样标距长度时,应注意至少大于引伸计的标距,标距长度过长极易导致试样失稳。建议采用GB/T 15248规定的范围为1d~3d的标距长度,相较于其他标准,此标准标距长度在实际试验中适用范围更广,且失稳风险较低。为降低在试样标距外发生失效的风险,平行段长度不应超出标距长度0.5d。

三项标准对试样的数量要求各不相同。GB/T 26077—2010要求试样数量至少8件,得到的疲劳应变-寿命曲线图在循环次数上最少应覆盖3个数量级。ASTM E606—2012规定最少10件试样,GB/T 15248—2008则要求12~15件试样用于测定应力/应变-寿命曲线,并选取几级应力/应变水平,分别测定其失效循环数。试样数量直接影响试验置信度以及后续的可靠性设计,试样过少易导致结果可靠性低;试样数量多可以提高试验精度,却会增加时间和经济成本,实际试验时需综合考虑,选取合适数量。

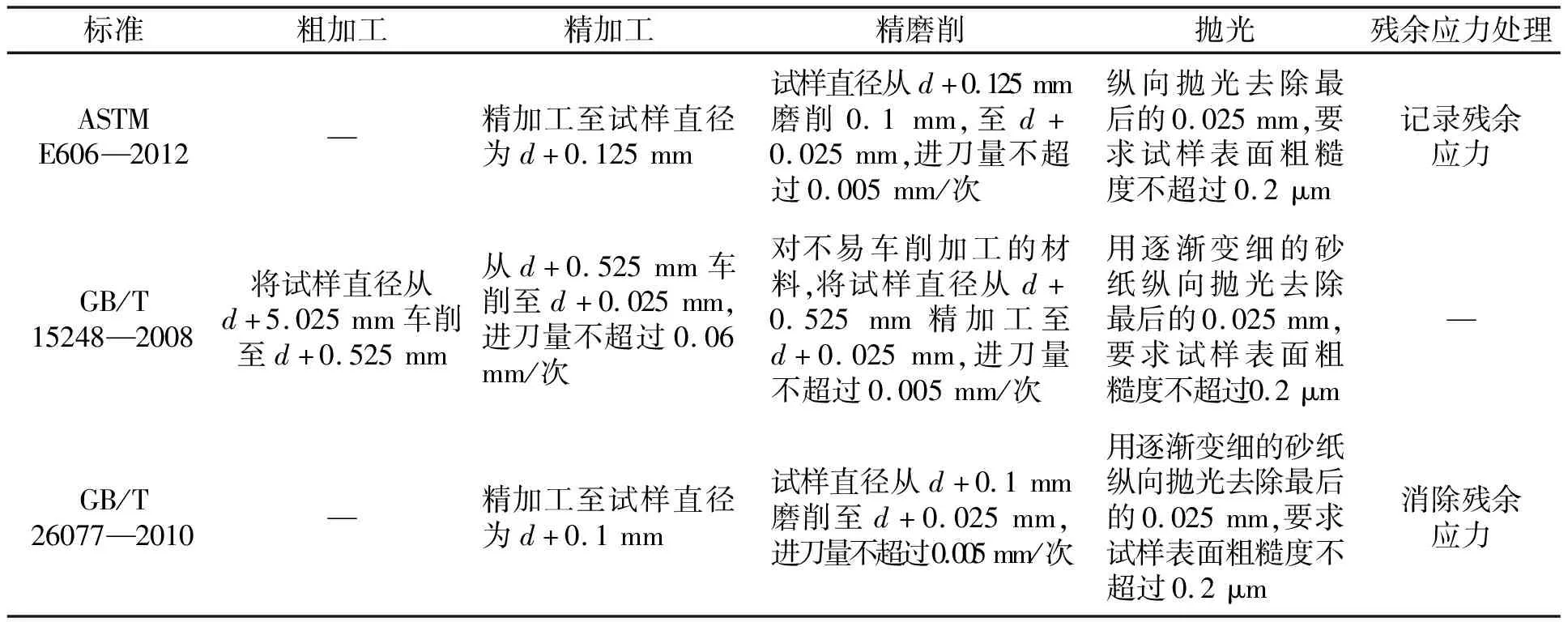

疲劳试验中,试样的制备过程,包括取样、标记、机加工、表面制备、储存及运输等对试验结果有很大影响。其中,机加工将导致试样表面形貌变化和材料性能变化,并产生残余应力,从而影响试验结果。通过选用适当的精加工工艺可以有效减小试样的残余应力。不同表面粗糙度可视作一条条尺寸不同的初始裂纹,粗糙度越高,表面状况越差,应力集中程度越严重,将导致疲劳寿命下降[7]。因此,要保证试样粗糙度处于较低水平,标准中对粗糙度的要求都是不超过0.2 μm。三项标准均对加工工艺提出了具体要求,对比情况见表2。

表2 试样加工工艺要求对比

标准中对残余应力的处理要求只给出了简单说明,GB/T 26077—2010中建议消除残余应力;ASTM E606—2012中要求记录残余应力;GB/T 15248—2008则没有提及残余应力的控制。实际试验中,残余应力对疲劳强度有显著影响。一般认为残余拉伸应力会降低疲劳寿命,残余压缩应力则有利于提高疲劳寿命,且残余应力对疲劳寿命的影响程度大于表面粗糙度对疲劳寿命的影响[8-10]。残余应力影响疲劳寿命的机理主要是因为残余应力的存在改变了材料的真实应力,影响材料的裂纹萌生阻力及其扩展速率,最终影响试样的疲劳寿命。此外,表面残余应力拉伸或压缩状态随材料以及加工方式的不同而不同。不同材料,如Inconel高温合金在加工后多呈现高拉伸残余应力水平,而钛基合金加工后大多是残余压缩应力[11]。加工方式的不同会导致表面残余应力及残余应力在深度方向分布的不同。硬车削产生的残余应力是磨削残余应力的3倍以上,影响深度几乎是磨削深度的2倍;相对于研磨,车削加工产生的“钩形”残余压缩应力轮廓将导致加工表面更长(40%)的疲劳寿命[12]。因此,残余应力对疲劳寿命的影响不可忽视,为了保证试验结果的准确性,需要在试验前尽可能降低、甚至消除残余应力。因此,建议在标准中增加关于残余应力处理方法的具体说明,建议针对不同的材料测量和记录残余应力,选用适当的加工工艺以及退火处理或电解抛光来降低、甚至消除残余应力[7]。

3 试验设备要求

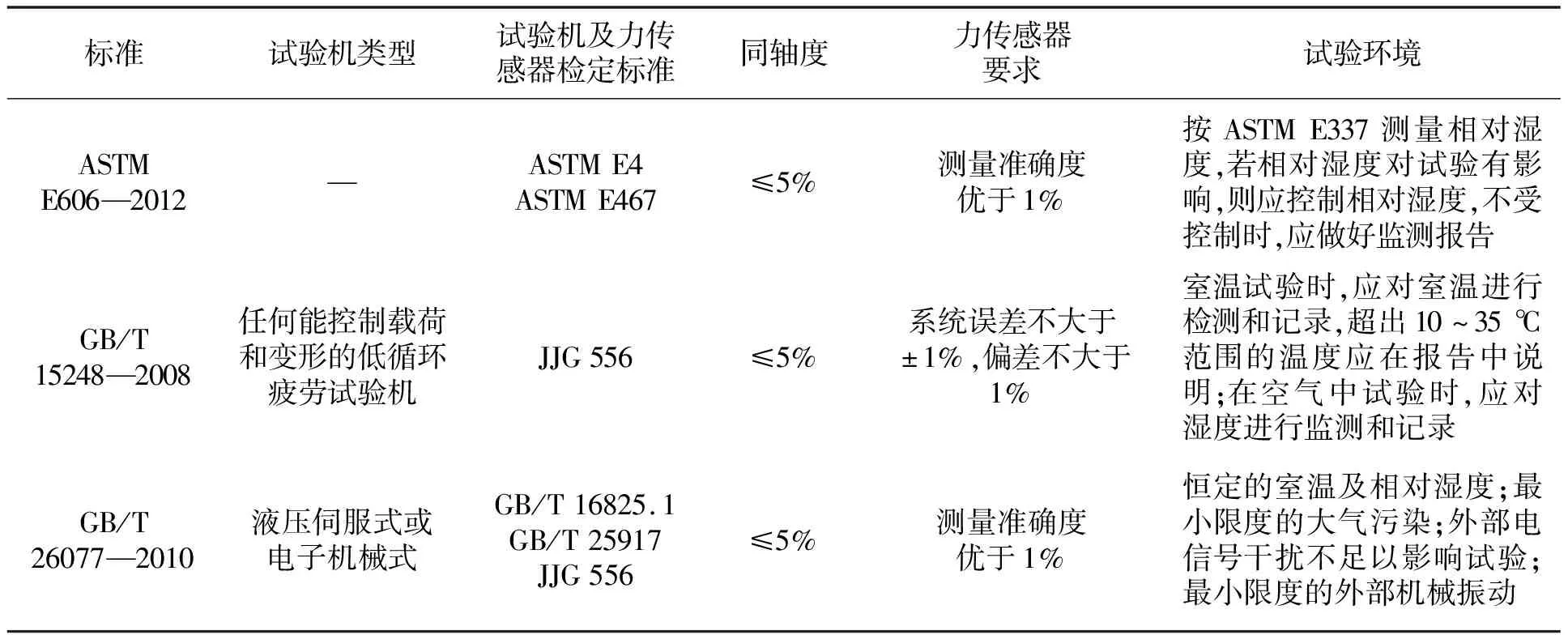

金属材料轴向应变控制疲劳试验中常用的试验设备主要包括:试验机、引伸计、加热设备及监控记录设备。表3列出不同标准对试验机的要求。

表3 试验机要求对比

低周疲劳试验是一种非常复杂的试验,试验结果与实验室环境有很大关系。ASTM E606和GB/T 15248只要求控制和记录温度湿度;GB/T 26077中的要求则更为严格,除室温湿度外,还要求将大气污染、外部电信号干扰、机械振动等控制在最小限度,具体见表3。

在试验机的应变控制稳定性要求上,GB/T 15248—2008要求相继两循环的重复性应在所试应力或应变范围的1%以内,或平均范围的0.5%以内,整个试验过程应稳定在2%以内;ASTM E606—2012要求整个试验过程内稳定在1%以内;GB/T 26077—2010规定试验机的控制精度应使在整个试验过程中应变值的峰值误差在1%以内。

对于引伸计的选用规定,ASTM E606—2012中要求引伸计应适用于长时间的动态测量,应满足ASTM E83中规定的B-2级或以上。为了得到最好的结果,引伸计系统的最大非线性度应该是全尺寸范围的0.3%。GB/T 15248—2008要求应变引伸计应适用于长时间内动态测量和控制,测量精度应不低于±1%。GB/T 26077—2010中规定引伸计应满足GB/T 12160中规定的一级引伸计要求。引伸计与试样连接处的几何形状和压力,应保证引伸计既不发生相对滑动、又不会损伤试样。引伸计应能够避免由于热波动而引起的信号漂移。

试验监控记录系统包括数据记录系统及循环计数器。ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008对数据记录系统的要求很简单,而GB/T 26077—2010中给出的要求则较详细。GB/T 26077—2010中要求用X-Y记录仪记录应力应变滞后回线,记录器应能记录随时间变化的参量(如力、应变及温度,以及峰谷值监测器),其他能实现相应功能的设备也能替代上述系统。一般要求每个循环至少采集200个数据点。循环计数器用于记录应变循环的次数。

虽然三项标准中对同轴度的要求都是不超过5%,但其同轴度测量方法及要求各不相同。国标中对同轴度的检定没有统一要求,而是根据试验机类型用途作区分[13]。对于低周疲劳试验所用试验机,应参考JJG 556—2011《轴向加力疲劳试验机检定规程》[14],最大允许值为8%~12%。美标中同轴度的检定要求较为复杂,所有疲劳试验标准,包括ASTM E606,力控制疲劳试验标准ASTM E466[15],以及蠕变-疲劳试验标准ASTM E2714[16],都要求参考ASTM E1012[17]拉伸试验机同轴度检定标准,弯曲应变率在5%以内为合格。按ASTM E1012要求,在试样中部圆周上均匀分布4片阻值相同的应变片,在试样的弹性范围内测量其弯曲应变率(PBS)。其中:

(1)

g0=(g1+g2+g3+g4)/4

(2)

g1,3=(g1-g3)/2

(3)

g2,4=(g2-g4)/2

(4)

式中g1,g2,g3,g4——4个应变片测得的应变值。

GB/T 15248中的同轴度检测方法及要求与ASTM E606一致。GB/T 26077则要求在试样中部圆周上取A,B,C三个平面均布4片应变片,按下式计算最大应变点处和最小应变点处弯曲应变应小于轴向应变的5%。

(5)

其中:

(6)

(7)

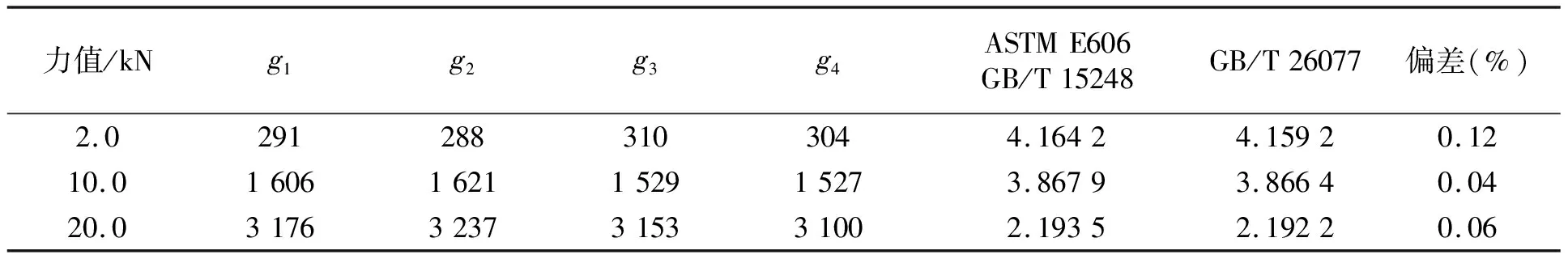

这两种同轴度检定思路相近,但其数值结果会有一定偏差。本文收集了几组同轴度校准数据,对两种同轴度检定方法作了比较,发现其偏差不超过0.12%,结果见表4。

表4 同轴度校准对比

4 试验过程

试验过程中的温度控制,ASTM E606—2012中要求整个标距范围内的温度应控制在Tn±ΔT(其中,Tn为名义试验温度,℃;ΔT为2 ℃或1%Tn,取两者较大值)。GB/T 15248—2008要求试样工作部分的温度波动应不大于±2 ℃,标距长度内的温度梯度应在±2 ℃或试验温度的1%,取两者较大值。GB/T 26077—2010要求加热应使整个试验过程中试样标距部分的温度梯度不大于3 ℃,考虑到系统的误差,试样温度与试验温度的偏差应不大于±5 ℃。GB/T 26077—2010中还规定了试样加热升温时应避免温度超过规定的试验温度。通常采用热电偶或其他测温仪器对试样标距两端及中间各一点进行试样温度的测量。可见,试验温度超过500 ℃时,ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008允许的温度偏差较GB/T 26077—2010更大;温度低于500 ℃时,GB/T 26077—2010所允许的温度偏差更大。温度的偏差对试验结果有重要影响,应在所允许的范围内尽量控制到最小。

试验过程中的循环波形及应变速率或循环频率的控制非常关键。ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008要求保持波形及应变速率或循环频率不变,且选用的应变速率或频率范围应确保试样温度升高不超过2 ℃,对于一些传热较差的材料,应变速率或频率过高将导致试样烧断而非正常断裂。标准中推荐连续循环试验的三角波和周期试验的梯形波。GB/T 26077—2010要求试验过程中保持波形不变,对于连续循环试验,同样推荐三角波;而对应变速率或循环频率,则给出了推荐范围,对于低循环疲劳试验频率范围为0.01~1 Hz之间,对于总应变速率来说,其变化范围在5×10-4~5×10-2s-1之间,对于应变速率导致的升温并没有作具体规定。

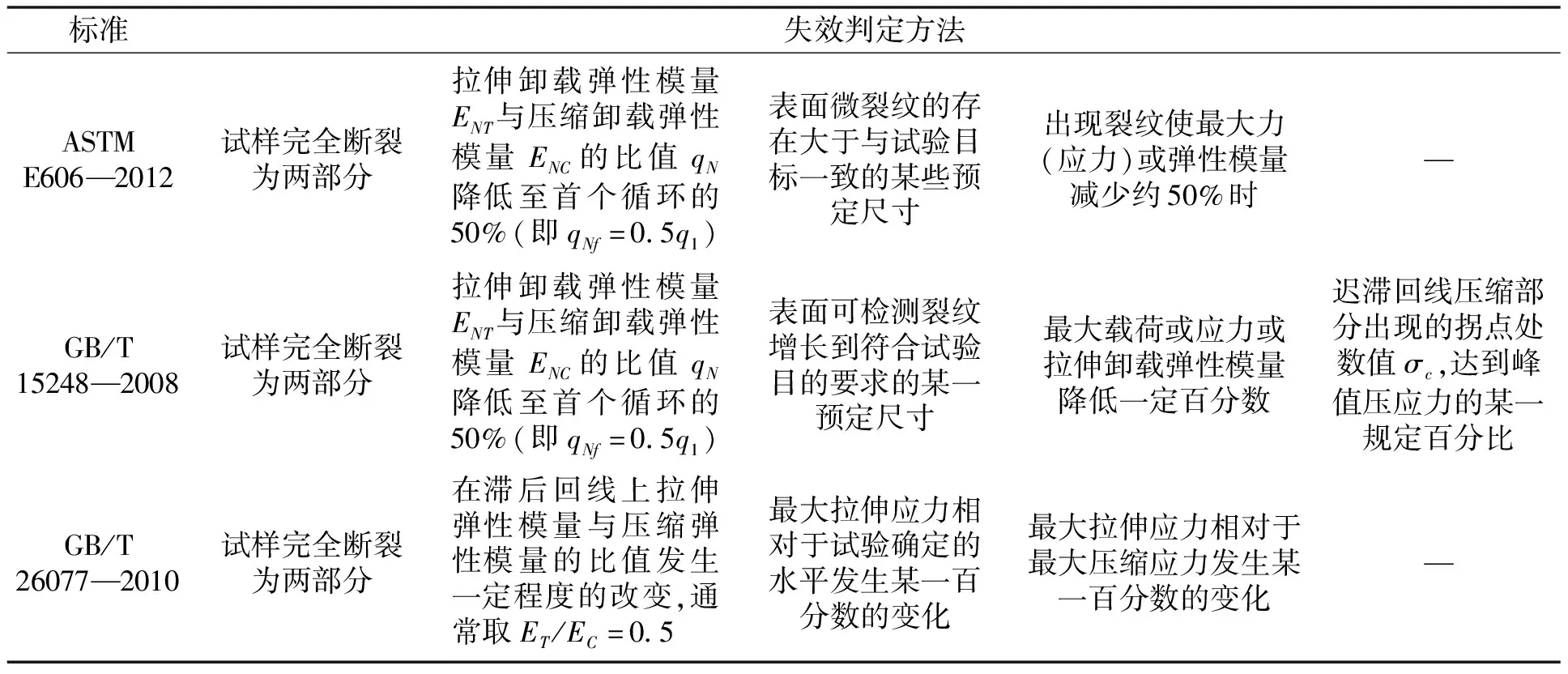

试验过程中对试样失效的判定影响整个试验。失效的定义有很多种,试样断裂为两段只是其中一种情况。失效判据的选择依赖于对疲劳试验结果的解释以及被测材料的自然特征。对于失效判据的考虑,通常基于某些现象的产生、发展和加强,而这些可以被监测到的现象预示着试样将会发生严重损坏或瞬时失效。ASTM E606—2012,GB/T 15248—2008和GB/T 26077—2010中给出了几种失效判定方法,具体见表5。

表5 失效判定条件对比

三项标准中失效判定的表述各有差异,但其机理相似,都依据断裂发生、裂纹存在、模量变化及力降等方面进行判定。国内低周疲劳试验中常选取最大拉伸应力相对于试验确定的水平发生某一百分数的变化作为失效判定方法,而较少采用试样断裂作为判据,因为其存在损坏引伸计的风险。对于试验终止条件,GB/T 26077—2010中给出了详细的规定;而ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008则建议经济条件允许时,最好将试验持续到试样断裂。

5 试验报告

在试验报告方面,ASTM E606—2012,GB/T 15248—2008和GB/T 26077—2010中的规定大体相同,都包括试验目的、材料说明、试样信息、试验设备、试验环境说明、试验条件、试验结果表述及疲劳性能分析结果等报告。相对而言,GB/T 26077—2010的规定最为详细,给出了具体应记录的内容信息及形式;而ASTM E606—2012只是说明了应记录的内容;GB/T 15248—2008所提及内容则更少。

6 结语

综上所述,ASTM E606—2012,GB/T 15248—2008和GB/T 26077—2010这三项标准在试验设备、试验过程及试验报告等方面的要求大体一致,而在试样的尺寸数量、残余应力处理、试验环境要求等方面存在差异,在试验机同轴度校准、试验温度控制等方面思路相似而具体细节有异。总的来说,ASTM E606—2012和GB/T 15248—2008更为系统具体,款项多而详尽,要求也较严格,而GB/T 26077—2010则相对精炼,要求较宽松。

国内低周疲劳试验时常用ASTM体系的GB/T 15248—2008,和较少用到ISO国际标准体系的GB/T 26077—2010,这两项国标在试样要求、设备要求、试验程序及试验报告等方面差异不大,只在一些环节如试验环境控制、温度控制、残余应力处理等方面存在差别。而又因为在轴向应力控制疲劳试验上已经有了更为系统的GB/T 3075—2008[18],所以建议今后在制定统一的指导低周疲劳试验的标准时,可以考虑合并GB/T 15248和GB/T 26077,形成一个更详尽的轴向应变控制疲劳试验标准。