“好的男子汉本质上都是农夫”

由卫娟

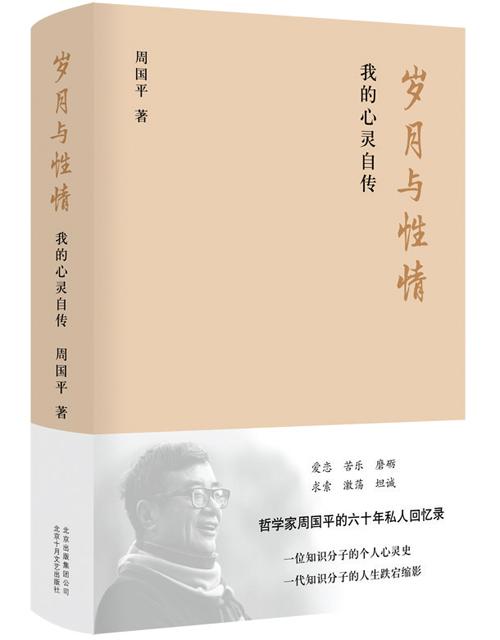

《岁月与性情:我的心灵自传》,周国平著,68.00 元,新经典·琥珀BOOK 出品,北京十月文艺出版社出版。

哲学家周国平六十年私人回忆,一代知识分子在时代风潮中的命运缩影。

他坦然面对自己的全部经历,甚至不羞于说出一般人眼中的隐私,不回避,不自欺。这是一部预先置身于墓中的诚实之作,“给我自己以及我心目中的上帝一个坦诚的交代”。

他提供了一份值得认真对待的参考。在他的人生轨迹中,每个人都可以看见自己。

同一本书,不同的年龄读来,自然有不同的况味。

《岁月与性情:我的心灵自传》一书,初版于2004年,畅行不衰,多次再版。2020年春,新经典再出新版,周国平只是在原作上加了短短数百字的《新版序》,称“修改记忆是不体面的”,保持原貌、一字不改。

初版序,周国平以《我判决自己诚实》为名。60岁时,他不肯在自传中作秀,70多岁依然不改初心不肯伪饰,不过是亲选十余张珍贵老照片,以光影补充呈现岁月轨迹而已。

成名之后,多少人忙于涂抹自己的过往,修改年龄、隐瞒情史,甚至杜撰奇迹以招揽膜拜。周国平不屑于此,他认为:“如果这本书中的确有一些对于读者有价值的东西,那肯定不是这个周国平的任何具体经历,而应该是他对自己经历的态度。这种态度是任何一个读者都可以采取的,便是既诚实地面对自己的经历,不自欺也不回避,又尽量地跳出来,把自己当做标本认识人性,把经历转变成精神的财富。”

“窝囊”与不屑

在这部心灵自传中,周国平试图站在一种“既关切又超脱”的立场上来看待自己一步步成为现在的自己,着重描述自己的心灵历程。他把自己的人生观概括为三个字:真性情。周国平从来不把成功看做人生的主要目标,觉得只有活出真性情才是没有虚度了人生。在周国平看来,真性情一是对个性和内在精神价值的看重,二是对外在功利的看轻。对于后者,他甚至这样写来:“我的清高源于我的无能,只不过我安于自己在这方面的无能罢了。说到底,人的精力是有限的,有所为就必有所不为,而人与人之间的巨大区别就在于所为所不为的不同取向。”这个“安于”的背后,是一种敢于直面、勇于接纳、基于清醒的认识和强大的自信。

本书按时间依次记录其童年上海弄堂里的市民生活、北大青春激扬的流金岁月、广西小县城默默无闻的寂寞十年,上世纪八十年代重回北京,研究尼采,在开放风潮中与京城知识分子的交往轶事……六十余年,四座城市,三段情感經历,历经“文革”、下乡、思想解放等时代风潮,折射了一代知识分子挣扎与渴求、追寻与平衡的人生之路。

在童年时期,周国平这样评价自己的父母:他们都是本分人,压根儿不知道有玩心眼这种事,在邻里之间也从来不东家长西家短。周国平认为父母的这种性情遗传给了他们兄弟姐妹五人,因此“都拙于与人争斗,在不同程度上显得窝囊”。对于自己,他毫不客气地戳穿真相:其实是我后来的所谓成功掩盖和补偿了我的窝囊罢了。

校外小组其他男生常常锁上门不让他进屋,或者把他的东西藏起来。当他好不容易找到时,他们就上来抢或者打人。在童年的周国平看来,校外活动小组日就是一连串噩梦,走到活动地点如同走向刑场。受到欺负的周国平,从不向人诉说和告状,只是噙着眼泪对自己说:我和这些男生是不一样的人,将来必定比他们有出息。

在工厂劳动时,他也充分领略到老实人受欺负的委屈。工人师傅给一个光说笑不干活的同学评了“优秀”,却给埋头苦干的周国平写成“良好”,还在那个同学的撺掇下改为“较差”。周国平气哭了,工人师傅就改了回来。但老师却没有批评那个同学,反而批评了周国平。

即使后来声名远播,他依然沿袭了童年对待委屈的心理模式和应对态度。在那些善于钻营者看来,这依然是一种“窝囊”,但有了稳定自我的成年周国平却有了新的看法。

周国平在1994年就已经当上了研究员,按理就有了带博士生的资格,并向单位提出了申请。同事以为凭周国平的名气,报名者恐怕要挤破门。但周国平的申请却没了下文。他不知道原因是什么,也从不去打听。他以为,倘若他去问,对于自己和被问者都是一种侮辱。后来,一位已经在复旦读完博士和博士后的教授表示想读周国平的博士,周国平这样回复:凡属体制内争名夺利之事,我一向退避三舍,一试之后绝不再试。和童年时相信自己是不一样的人一样,他在回信中毫不客气地说,中国社科院哲学所很多博导,是连给自己做学生也不配的。

回顾一生,周国平发现自己其实并无太大变化,“性情依旧,依然是从前那个既敏感又淡泊的少年。也许,人是很难真正改变的,内核的东西早已形成,只是在不同的场景中呈现不同的形态,场景的变化反而证明了内核的坚固。”

即便是出息如周国平,能够成为与校外小组同学不一样的人,能够离开工厂劳动中人品低下的同学和师傅,也一样遭遇同样国民劣根属性的学术同仁。不同的是,他在童年会被气哭,而在学术的盛年,他却“有太多的事要做,没有功夫去关心这些,从不参加评奖之类,也不知道谁得了奖。”他满意于自己的职业,拿着工资不上班,在家里研究自己感兴趣的课题,不卷入琐屑的利益之争,过得很自在。那些没有得到的利益,他已经明白不是自己想要的,不会为了外在的评价而动摇。在这个意义上,“窝囊”成为尊重自己之后的自主选择。

诗人兰德在《生与死》中这样写道:我和谁都不争,和谁争我都不屑。

朴实、安静,沉湎于自己的园地

热热闹闹的80年代之后,周国平没了规定的朋友圈,和各种热闹的聚会都无关了。他对于人际关系总结出了合乎本人性情的原则:互相尊重、亲疏随缘。他认为,好的友谊是自然而然形成的,不是刻意求得的。再好的朋友也应该有距离,太热闹的友谊往往是空洞无物的。这种观点,对于经历过新冠肺炎疫期的人而言,更容易引起共鸣。很多热闹确实只是个热闹而已。所谓的情谊太多是利益的交换。

周国平与各种热闹的距离,越来越源于对自己的认知和尊重。他坦言自己一直是不善于与人打交道的,尤其是不熟悉的人。“这样的一个人,当然就应该尽量少去外面凑热闹,顺应自己的天性过一种宁静的生活了。”

周国平因《尼采,在世纪的转折点上》一书声名鹊起。1986年9月,他到上海参加发行活动。这是他独立写作的第一本书,心情是很激动的。但对于签名售书、报告会一类,他却不太起劲,“知道那些不过是排场罢了”。他反而喜欢到书店柜台附近,偷偷观察读者的反应。

在他的自传中,他闲闲一笔写朋友越胜旅法生活:他过着极其平静的日子,平静的像一个农夫,除工作外,只与书、音乐、家人为伴。朋友们觉得他寂寞,劝他回国,他毫不为所动。于是我想,世上的贵族岂不原本就是农夫,也许这正是最适合他本性的生活。

周国平还用了不少的篇幅写道:“更喜欢那些忠实于自己的内心追求的艺术家,虽然他们在名利方面未必成功,比如刘彦。”他认为自己和刘彦“一样远离时代、追求本真的东西”。画家刘彦迷恋于简单的风景和静物,却卖不出去。刘彦也曾为了迎合市场而转型装置,最后因性情不合而放弃。现在,刘彦在北京郊区的一个村子里简朴度日,“像中世纪的农民一样与世隔绝,安心画他的风景和静物画,完全不关心这些画能不能卖出去。”周国平知道,他已经回到了自己的家里。

周国平又何尝不是呢?和好友越胜、刘彦一样,在自己的园地平静地耕作。诚如他所言:好的男子汉本质上都是农夫,朴实、安静,沉湎于自己的园地,不管那是音乐、绘画还是书籍。