换撑施工技术在武汉复地深基坑工程中的应用

贾 凯,徐国兴 ,王翠英

(1 湖北工业大学土木建筑与环境学院,湖北 武汉 430068;2 湖北楚程岩土工程有限公司,湖北 武汉 430300)

随着基坑开挖规模的增大,深基坑工程中支护与换撑的设计和施工也越来越复杂;深基坑中的临时支护结构支挡水土压力和附加荷载,为施工提供了安全的作业环境,当地下主体结构施工到一定阶段时,不得不拆除相应的内支撑,通过换撑将基坑支护桩上的作用力转移到地下结构外墙上,实质上是应力有序转移与重分布的过程。许多学者对深基坑拆、换撑进行了研究,朱小军、成关锋、高文华等[1-2]认为软土深基坑工程拆撑变形不仅关系到基坑本身的稳定和安全,并对周边环境产生较大的影响;范广军等[4]研究了圆管钢支撑作为传力带在主体结构和维护结构之间的运用,从而保证基坑侧壁及基坑周围既有建筑物安全稳定;夏乔网[5]对深基坑工程内衬结构替代换撑支护进行了分析;陈安东[6]研制了一种新型的定型化换撑体系,该装置适用于地下结构与围护结构距离较近的换撑施工,且安装简便,可循环使用;简述了支护结构与地下室底板、各部位拆、换撑工况等。笔者以武汉复地深基坑项目为依托,分析了本项目第二道内支撑拆除后,换撑部位距第一道支撑结构的距离达11.45 m,故在基础底板的四周设置上翻换撑牛腿的施工技术,以减小支撑点间距控制支护桩变形;第一道支撑拆除后,支护桩悬臂挡土5.2 m,为换撑时最不利工况,采用天汉软件计算了支护桩位移、弯矩、剪力,分析其安全性;此文的换撑施工技术对类似深基坑拆、换撑具有一定的借鉴作用。

1 换撑施工设计

当基坑开挖至基底时需浇筑基础底板进行地下结构的施工,然后由下而上逐层拆除基坑中的内支撑,进行下一步的施工。在支护结构与地下结构外墙之间存在一个巷道,为保障在拆除最下面的一道内支撑之后支护结构能顺利安全地将作用在其上的土压力重新分配传递给基础底板,需在地下结构外墙与维护体之间设置换撑结构。

深基坑内支撑的换撑方法主要有以下三种:

1)刚性结构的换撑,主要优点是施工简便,经济效益好,但与支护体的接触点选择不明确,不能大范围使用。

2)素混凝土回填的换撑,主要特点是施工便利、经济效益好。由于混凝土抗压性能较好,抗拉性能较差,故通常运用于只承担压应力的部位。

3)钢筋混凝土换撑,可以承受一定的荷载,有较好的抗弯性能,其结构受力特点明确,施工过程安全可靠,且能够减小不均匀沉降。故用于地下结构与支护结构间的换撑。

换撑设计包括两部分:①地下结构外墙与基坑支护结构间的换撑设计;②后浇带、车道、设备吊装口处和楼梯口等水平不连续部位的换撑设计。

1.1 支护结构与地下结构底板之间的换撑

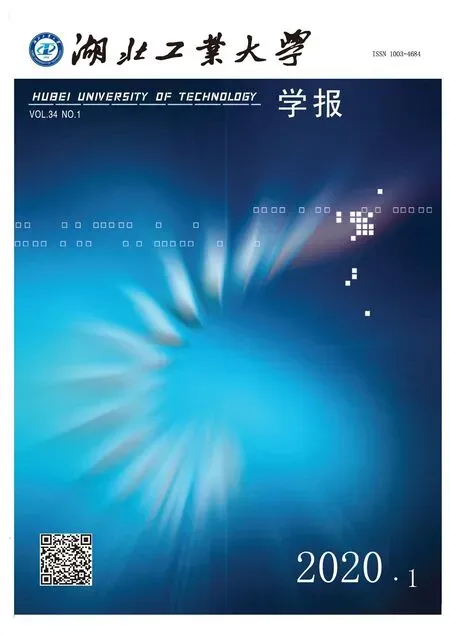

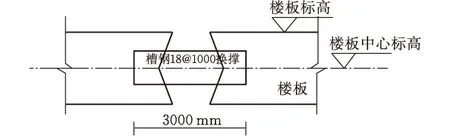

当地下结构的基础底板厚度大于1000 mm时,若在换撑部位设置同厚度的素混凝土,换撑结构会导致混凝土的用量增加,提高造价。因此换撑板带厚度只需满足传力要求即可,其余部位可用砖模和回填砂来填充。若其中一道内支撑拆除之后,换撑部位距其它支撑结构的拆、换撑距离较大,使支护结构的计算跨径过大,其变形难以满足设计要求时。在基础底板四周设置高出底板的上翻牛腿,以达到减小支护体系计算跨度和变形的目的;牛腿换撑结构见图1。

图1 支护结构与基础底板钢筋混凝土牛腿换撑

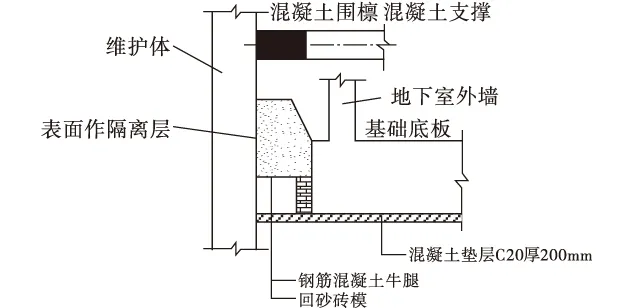

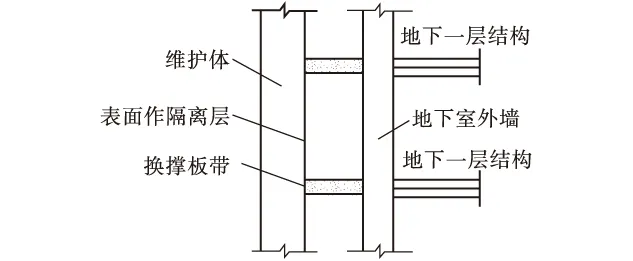

1.2 支护结构与地下各层结构之间的换撑

同时将换撑板带和相应的地下结构施工完成后即可拆除上方的内支撑。换撑板带和地下结构采用同标号的混凝土并适当配筋(图2)。

图2 支护结构与地下各层结构间的换撑板带

因换撑板带需承受施工人员的作业荷载以及换撑板带的自重荷载,同时为了减小在正常使用阶段支护结构与地下主体结构之间的不均匀沉降,故在支护桩与外墙之间设置低压缩性的隔离层并在换撑板带上设置吊筋以克服竖向承载力给换撑板带来的不利影响,同时锚入结构外墙的钢筋需交叉连接(图3)。换撑板带上应间隔6 m左右设置截面尺寸不小于800×1000 mm人工上下出入口,以便于工人出入孔道对地下结构外墙进行模板拆除、外墙防水和后期对巷道进行密实回填等施工作业(图4)。

图3 换撑板带配筋详图

图4 换撑板带图

1.3 支护结构与后浇带、结构开口之间的换撑

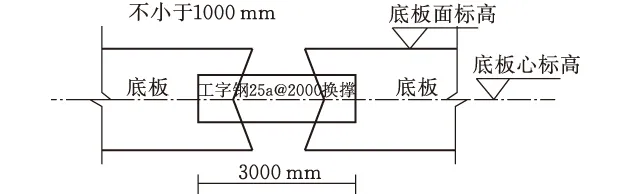

当建筑物过长便于伸缩或控制高低建筑间差异沉降的需要,应设置后浇带,在地下结构后浇带部位可采用小截面的工字钢或槽钢来传递缺失部位的水平力。在结构的缺失部位如车道、设备吊装口处和楼梯口等需设置临时的水平支撑(如钢筋混凝支撑或钢管支撑)以传递中断的水平力。待整个结构施工完成形成了整体刚度,且支护结构与地下结构外墙之间的间隙全部回填密实后,方可拆除。

2 拆、换撑工况转换过程及卸荷原则

若地下室设置有三层,支护结构设计中常采用两道内支撑;换撑施工工况向设计工况转换的过程为:当结构底板完成后,整个支护体系完成第一次内力转换,即在支护桩基坑底深度处增加了一道水平底板支撑,为第一次换撑;当地下二层楼板浇筑完成并达到强度后,通过现浇板带将地下结构与支护桩连接,拆除第一道支撑,为第二次换撑。每次换撑将支撑切除,使原支撑承担的内力转换到永久结构上,完成施工工况向设计工况的转化。由于每层结构板与原有支撑存在距离差,支撑点跨度过大,内力转换时存在安全隐患,因此,每次切除内支撑时,必须采用对称、分区、切割、静爆的方式进行。具体卸荷原则如下:

1)先浇筑支撑梁下的梁板混凝土,待楼板混凝土达到设计强度90%,再拆除楼板标高以上的支撑结构;

2)支撑梁应从下至上逐层拆除,平面上需对称交叉进行;

3)按照先拆除支撑梁及其系杆,后拆除支撑柱的顺序进行。

3 深基坑内支撑拆除施工及结构本体的加强措施

基坑工程采用“先机械切割、后静态爆破,切割释放应力、静爆分离混凝土”的方法,即“切割+静爆”法进行钢筋混凝土内支撑的拆除。支撑梁拆除时,应对结构本体采取加强措施(表1)。图5为支撑梁拆除时机械切割及静态爆破图。

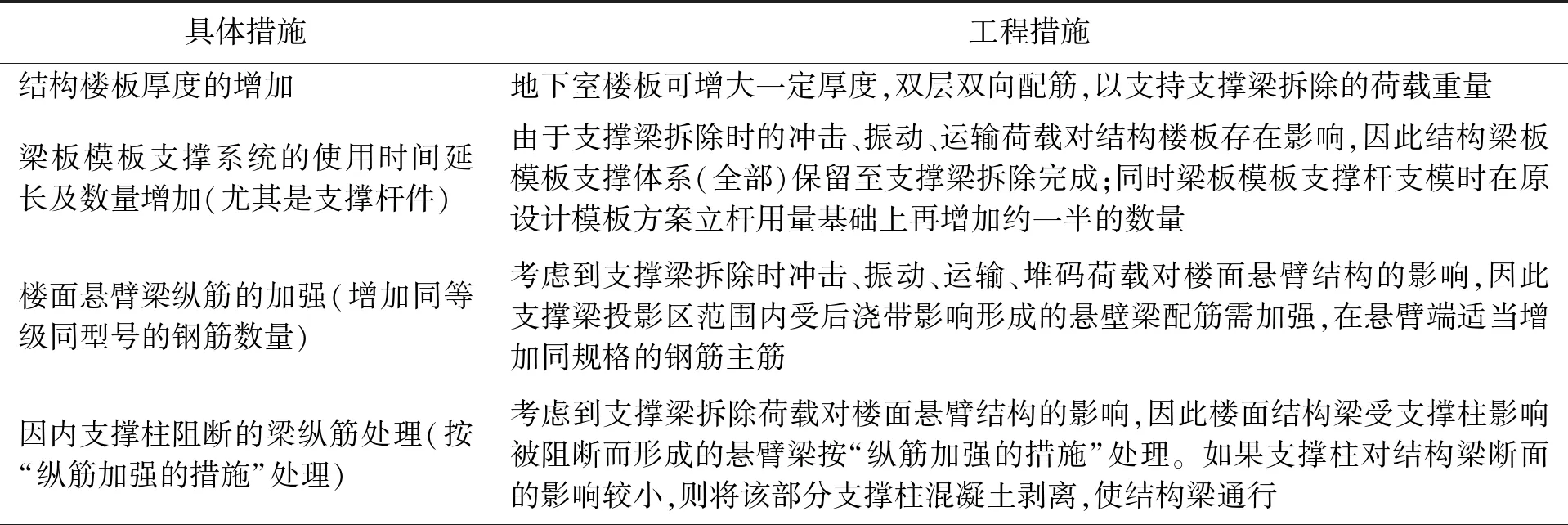

表1 支撑梁拆除时结构本体加强措施

图5 支撑梁拆除时机械切割及静态爆破照片

4 工程实例

4.1 工程概况及支护方案

武汉复地汉正街东片项目位于江汉区中山大道南侧美奇国际广场对面,地下室共三层,开挖面积约48926.0 m2,开挖周长约926.0 m;基坑普挖深度和塔楼区域开挖深度分别为场地标高下13.60 m和16.500~17.000 m。基坑周边环境复杂,其东侧为规划大道,南侧为长堤街和民房,西侧为多福路,北侧为中山大道。基坑支护方案为“单排桩+两道临时钢筋混凝土支撑,双排桩+一道临时钢筋混凝土支撑,局部区域采用双排桩+被动区加固留土”,单排桩为Φ1200 mm@1600 mm钻孔灌注桩排桩,桩后采用一排800 mmTRD连续墙作为止水帷幕,坑内采用中深井疏干降水。图6为支护结构平面图。

图6 基坑周边环境及支撑平面

取东侧段的换撑分析;该段采用单排桩+两道临时钢筋混凝土支撑,两道支撑分别在标高-2.15 m及-7.65 m处,第一层支撑距离地下二层楼面3.05 m,第二层支撑距离地下三层楼面1.45 m。

4.2 换撑施工设计

本项目地下室主体结构按常规施工工艺施工;地下负三层结构的换撑如下:

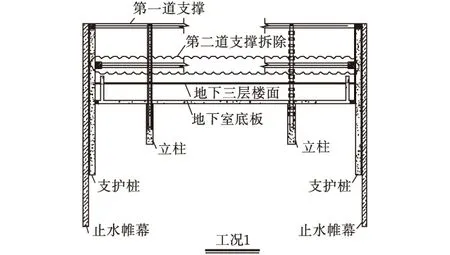

工况1:支护结构与地下负三层结构的换撑,待基础底板和地下负三层结构浇筑完成并达到设计强度,在结构板与支护桩之间通过现浇板带进行内力转换后,方可拆除第二道支撑(图7);

工况2:支护结构与地下负二层结构的换撑,需待地下负二层结构浇筑完成并达到设计强度,在结构板与支护桩之间通过现浇板带进行内力转换后,方可拆除第一道支撑(图8)。

图7 第二道支撑的拆除

图8 第一道支撑的拆除

1) 支护结构与地下室底板、地下各层结构之间的换撑

武汉复地工程基础底板厚度达到1100 mm,经换撑传力的计算,将换撑厚度设计为700 mm,其余部位用砖模和回砂填充。第二道支撑拆除后,换撑部位距第一道支撑结构的距离达11.45 m,为使支护结构变形满足设计要求,故在基础底板的四周设置上翻换撑牛腿。地下各层结构与支护结构之间通过现浇板带转换,按常规施工即可。

2) 支护结构与后浇带、结构开口之间的换撑

分别在地下三层结构完成并达到强度后,将该层楼板四周延伸至支护桩边,并通过钢筋与支护桩钢筋焊接连接,结构梁板浇筑时将其与支护桩连接成为整体,第二道支撑拆除后,其内力传递到地下三层楼板等结构上。在后浇带和结构开口等部位采用工字钢或槽钢来传递缺失部位的水平力,待整个结构施工完成形成了整体刚度,且支护结构与地下结构外墙之间的间隙全部回填密实后方可拆除。后浇带、结构开口换撑部位节点大样见图9、图10。

图9 底板后浇带换撑做法示意图

图10 楼板后浇带换撑做法示意图

4.3 换撑时最不利工况支护桩内力

第二道支撑距离负三层楼板面1.45 m,换撑相对安全。第一道支撑距离负二层楼板面3.05 m,第一道支撑拆除后,其支撑力转换到地下负二层楼板以及结构上时,支护桩处于悬臂状态,悬臂挡土5.2 m,此时支护桩内力较大,为最不利工况。

1)换撑后地下室楼板支撑力

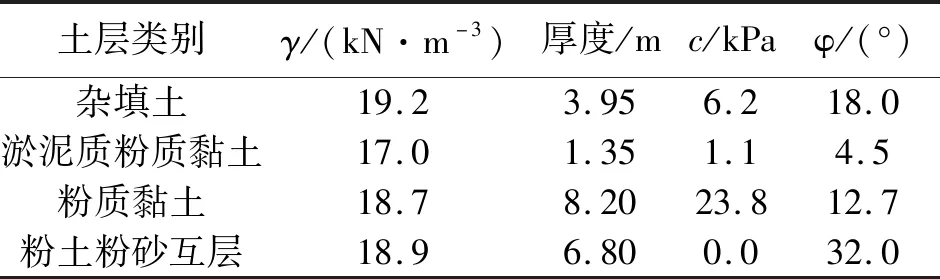

第一道支撑(设计标高为-2.15 m)拆除后,为换撑过程中最不利工况,支护桩悬臂挡土5.2 m;表2为土层基本物理参数指标,图11为支护桩受力分布图。

a)地下负二层与负三层楼板中间距地面(地面标高0.00 m)-7.15 m,主动土压力强度:

((20+75.8+22.95+18.7×1.85)×0.640-38.07)kPa=60.07 kPa

表2 土层基本物理参数指标

图11 支护桩受力分布图

标高0.00~-7.15 m土压力由地下负二层承担,总主动土压力

地下负二层(设计标高-5.2 m)处,Ra=90.96 kN/m;

b)地下负三层与地下室底板中间距地面-11.35 m,主动土压力强度:

((20+75.8+22.95+18.7×6.05)×

0.640-38.07)kPa=110.34 kPa

标高-7.15 m~-11.35 m土压力由地下负三层承担,总主动土压力:

地下负三层(设计标高-9.1 m)处,Rb=137.15 kN/m;

c)地下室底板处受力。地下负三层与地下室底板中间点距支护桩底作用的主、被动土压力强度由地下室底板承担。地下室底板(设计标高-13.60 m)处主动土压力强度:

((20+75.8+22.95+153.34+18.9×0.1)×

0.307-0)kPa=84.10 kPa

标高-11.35~-20.3 m总主动土压力:

被动土压力:

地下室底板(设计标高-13.60 m)处,Rc=Ea3-Ep=434.19 kN/m

2) 换撑时最不利工况支护桩内力

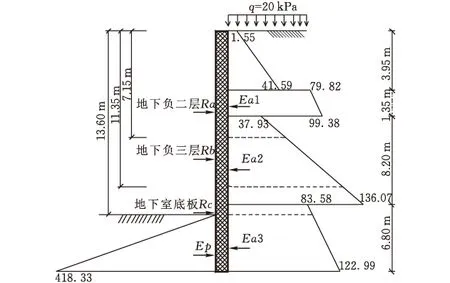

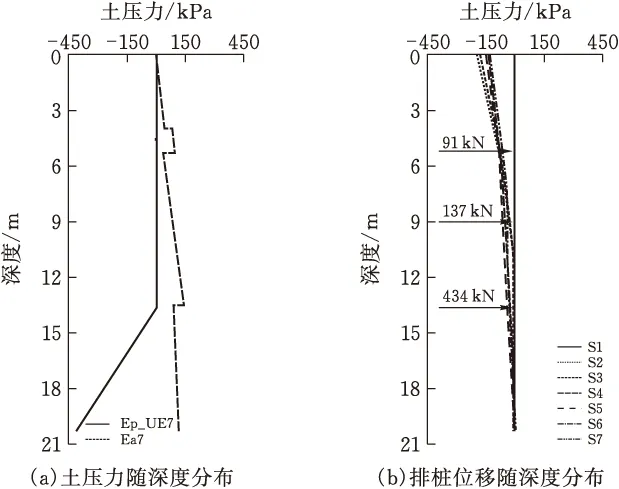

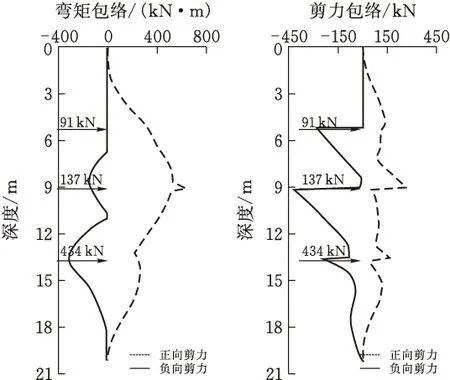

基坑东侧段支护方式:单排桩+两道钢筋混凝土支撑,支护桩为钻孔灌注桩排桩Φ1200 mm@1600 mm,桩长20.3 m,嵌入坑底深度6.8 m 。采用天汉软件计算支护桩土压力及位移见图12,弯矩及剪力见图13。

图12 土压力及桩身位移图

图13 弯矩及剪力包络图

图12b表示各工况下排桩各深度处的水平位移。S1-S7为开挖基坑过程中的7种工况,其中S1为基坑开挖至-2.65 m处;S2为基坑开挖至-2.65 m,并于-2.15 m位置处施工第一道内支撑;S3为基坑开挖至-8.15 m处;S4为基坑开挖至-8.15 m,并于-7.65 m位置处施工第二道内支撑;S5:基坑开挖至基底设计标高-13.6 m处;S6为地下负三层楼板施工完毕后,拆除第二道内支撑于-9.1 m处进行换撑;S7为地下负二层楼板施工完毕后,拆除第一道内支撑于-5.2 m处进行换撑。当开挖至-7.65 m处排桩顶部产生的位移最大,值为19.7 mm;排桩位移随着深度的增加不断减小,至20.3 m处位移减小为零。

图13为两道内支撑拆除,及换撑完成后桩身在不同深度处的弯矩和剪力包络图。桩身最大正向弯矩为638 kN·m,前桩最大负向弯矩为-304 kN·m;前桩最大正向剪力:266 kN,最大负向剪力为-420 kN。被动区弹性抗力安全系数最小值为1.87,本基坑工程换撑设计符合规范要求。

4 结论

1)归纳总结了深基坑内支撑换撑的三种类型即刚性结构的换撑、素混凝土回填的换撑和钢筋混凝土换撑特点和适合换撑部位。

2)若支撑点跨度过大,可以采用“先机械切割、后静态爆破,切割释放应力、静爆分离混凝土”的施工方法;可在基础底板四周设置高出底板的上翻牛腿,以减小支护体系变形。

3)换撑设计时可使内力通过结构现浇板带进行转换,地下各层结构与支护桩之间用钢筋焊接连接,留有后浇带和结构开口部位,采用工字钢或槽钢来传递缺失部位的水平力,以此化解内力转换时存在的安全隐患。

4)以武汉复地深基坑项目为依托,重点阐述两次换撑时基坑支护结构内力重分布的规律。第一道內支撑拆除后,支护桩悬臂挡土5.2 m,为换撑时最不利工况,采用天汉软件计算支护桩位移、弯矩、剪力,得出被动区弹性抗力安全系数最小值为1.87,符合规范要求。