股骨开髓点外移对合并股骨外侧弓畸形的全膝关节置换术的初步临床疗效

任志鹏,张福江,李桂石,康宇翔,赵荷珺,刘文彬,刘艳成,胡永成△

良好的全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)需要符合力线优先原则,在冠状面上,当机械轴线在(0±3)°时,假体界面应力分布最均匀,远期生存率最好[1-4]。股骨弓状畸形是较常见的膝关节外畸形,特别是在老龄的亚裔人群中尤为明显[5-6]。对于合并外侧弓畸形的TKA,在标准开髓点放置髓内定位杆,同时以常规固定角度对股骨远端进行冠状面截骨,往往会导致下肢力线内翻[7]。而对于无股骨畸形的TKA,股骨开髓点偏外,会导致力线外翻。本课题组结合以上情况并经计算机数据模拟发现,合并外侧弓畸形的TKA,适当外移股骨开髓点,能够获得满意的下肢力线。目前国内尚少见通过调整股骨开髓位置改善此类病例下肢力线及假体位置的临床报道。本研究为回顾性队列研究,旨在探讨合并股骨外侧弓畸形TKA 中外移股骨开髓点对术后下肢机械轴线和假体位置以及相关临床指标的影响。

1 资料与方法

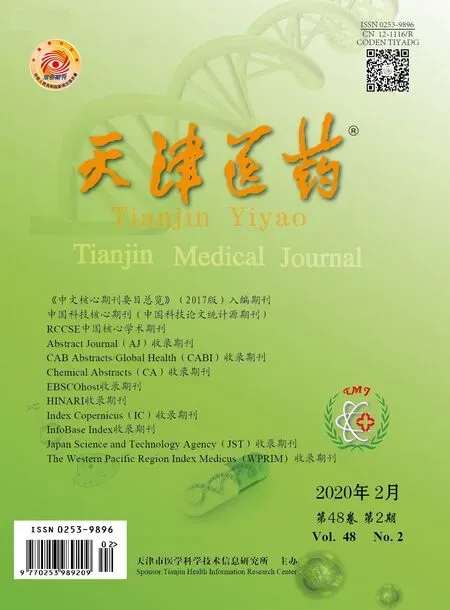

1.1 一般资料 选择2014 年3 月—2017 年6 月就诊于天津医院关节外科的终末期膝关节病患者40 例(60 膝),其中男12例(17膝),女28例(43膝),年龄55~77岁,平均(65.8±5.9)岁。所有病例术前均拍摄站立位双下肢全长正位片、膝关节正侧位片,并结合临床病史,确定膝关节炎的诊断和分级。所有病例均采用股骨髓内定位的截骨方式,以固定6°作为股骨远端外翻截骨角,依据是否外移股骨的开髓位置进行分组。2014年3月—2016年2月收治的病例为标准位置开髓组(常规组,28膝),不做开髓位置的调整;2016年3月—2017年6月收治的病例为开髓位置外移组(设计组,32膝),开髓位置较常规组水平外移5 mm。2 组患者的年龄、性别、体质量指数(BMI)、股骨外弓角、膝关节炎分级(美国膝关节炎Kellgren-Lawrence分级法,K-L分级)等基线资料差异无统计学意义,见表1。

Tab.1 Comparison of baseline data between two groups表1 2组患者基线资料比较

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)膝关节骨关节炎患者,合并股骨外侧弓畸形,外弓角超过3°。(2)K-L分级Ⅲ级或Ⅳ级。(3)经保守治疗无效需行初次单侧TKA。(4)有完整的功能随访资料和下肢机械轴线、假体力线数据。排除标准:(1)既往同侧股骨创伤史或手术史。(2)合并同侧胫骨明显的解剖结构异常。(3)膝关节屈曲畸形超过10°。(4)膝关节内外侧软组织稳定结构功能失衡。(5)影像学资料不完善或X 线片不标准而影响准确测量者。

1.3 手术操作及术后处理 手术均由同一组医生完成,以避免操作误差。所有假体均选用后交叉韧带保留型(posterior cruciate-retaining,CR)全膝关节假体(Link,Gemini Ⅱ)。手术过程全部在止血带下完成,手术入路均采用髌旁内侧关节囊入路,采用股骨髓内定位、胫骨髓外定位的方法进行截骨。2组均以固定6°作为股骨远端外翻截骨角,常规组开髓位置为股骨髁间切迹顶部内侧1.5 mm、上方12.0 mm,设计组开髓位置较标准开髓位置水平外移5 mm。2 组在开髓后插入髓内定位杆并尽可能插入足够深度。术中测试并通过软组织平衡技术达到良好的内外侧间隙平衡状态。所有病例均行髌骨修整,不做髌骨置换,通过无拇指试验(No Thumb Test)检测髌骨轨迹。术中关节腔内注射等量氨甲环酸辅助减少隐性失血,不留置伤口引流管。术后第2天开始指导膝关节功能锻炼。

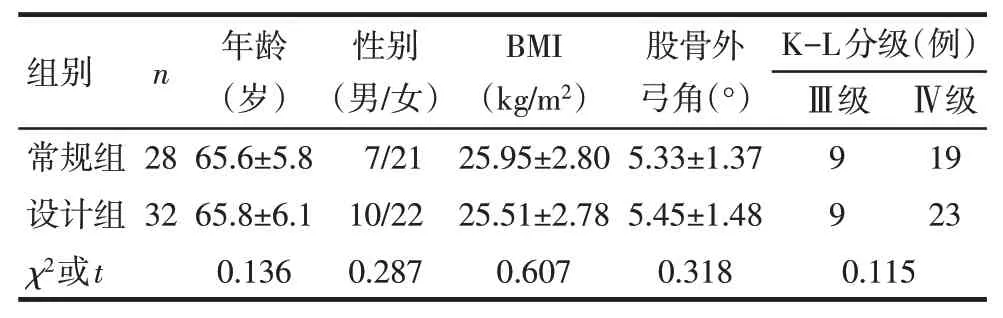

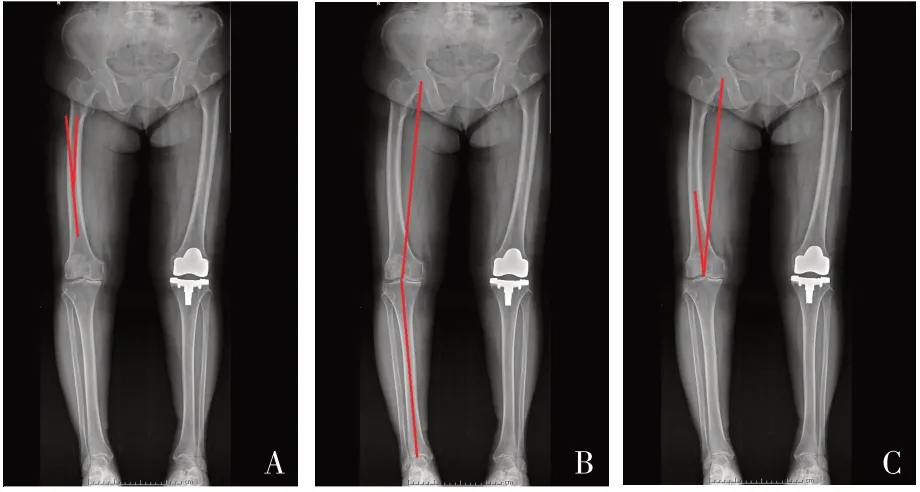

1.4 评价及随访指标 (1)术中开髓位置评估:测量评估实际开髓点的位置,标定Whiteside 线(髌骨滑槽最低点与髁间窝顶点的连线)为基线,记录开髓点到该线的距离(mm),内侧为负值,外侧为正值。实际开髓点与基线的距离=(开髓孔至基线的最长距离+开髓孔至基线最短距离)/2。(2)影像学评估:术前及术后2周拍摄站立位下肢全长X 线片和膝关节正侧轴位X 线片。拍片时需要尽可能标准化以减少膝关节屈曲和下肢旋转对测量数据的影响,屈膝30°拍摄膝关节轴位片。在术前X线片上测量股骨外弓角(Mullaji AB法[7])、股骨远端外翻角和髋膝踝角(图1);在术后X 线片上测量髋膝踝角、股骨假体角、胫骨假体角和髌股对合角(图2),并分别以180°±3°、90°±2°、90°±2°、≤10°作为术后下肢力线、股骨假体位置、胫骨假体位置和髌股关节对合优良的标准,超出上述范围认为对线不良[1,8-9]。(3)临床疗效评估:记录患者术前及术后1年西安大略和麦克马斯特大学(Western Ontario and McMaster Universities,WOMAC)骨关节炎指数、膝关节协会评分(knee society score,KSS)临床评分及Feller髌骨评分[18],其中术后随访通过电话或门诊随访完成。

影像学评估由3名关节外科医师在不告知分组情况下独立完成,每位测量者均测量2 次,通过组内相关系数(intraclass correlation coefficient,ICC)进行观察者内和观察者间测量数据的信度评估,结果显示下肢力线片和膝关节正侧轴位各测量者内的ICCs 为0.91~0.95,测量者间的ICCs为0.86~0.91,具有较好的一致性。因此,相关参数取所有测量数据的平均值。

Fig.1 Preoperative data measurement图1 术前数据测量

Fig.2 Postoperative data measurement图2 术后测量数据

1.5 统计学方法 数据采用SPSS 21.0 统计学软件进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,2 组间比较采用独立样本t检验;计数资料组间比较采用χ2检验;检验水准为双侧α=0.05。

2 结果

2.1 手术一般情况及开髓点的评估 常规组与设计组手术均在止血带辅助下操作完成,手术时间分别为(52.7±8.7)min、(53.0±9.4)min,差异无统计学意义(t=0.122,P=0.904);2 组均使用后交叉韧带保留型全膝关节假体(Link,Gemini Ⅱ),无1例使用限制性假体,无1 例发生内外侧副韧带损伤或止点断裂。术中对开髓点进行评估,常规组与设计组开髓位置分别为(-1.44±0.64)mm、(3.39±0.80)mm,差异有统计学意义(t=25.560,P< 0.001),满足术前计划对开髓位置的要求。术中无拇指试验检查未见髌骨弹跳及脱位倾向。术后切口均愈合良好。末次随访时2组均未发生感染、假体松动、假体周围骨折等并发症。

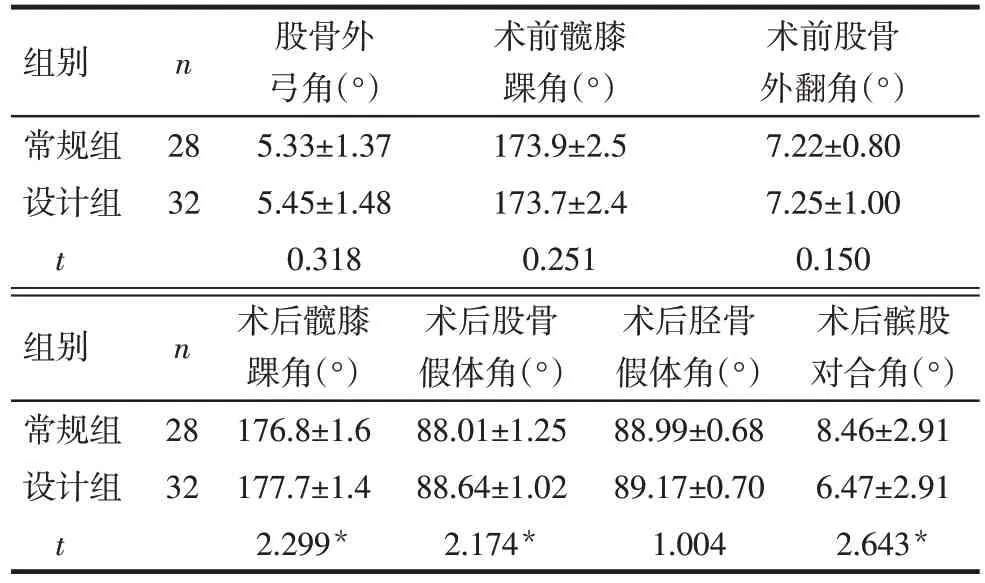

2.2 X线片测量数据 2组术前测量资料股骨外弓角、髋膝踝角、股骨外翻角等差异均无统计学意义。术后测量资料显示,术后髋膝踝角、股骨假体角、髌股关节对合角等设计组优于常规组,见表2。设计组术后下肢力线和股骨假体位置优良率均高于常规组(P<0.05),胫骨假体位置和髌股关节对合优良率与常规组比较差异无统计学意义,见表3。

Tab.2 Comparison of X-ray measurements between two groups表2 2组基于X线片测量数据的比较 ()

Tab.2 Comparison of X-ray measurements between two groups表2 2组基于X线片测量数据的比较 ()

*P<0.05

组别常规组设计组t n 28 32股骨外弓角(°)5.33±1.37 5.45±1.48 0.318术前髋膝踝角(°)173.9±2.5 173.7±2.4 0.251术前股骨外翻角(°)7.22±0.80 7.25±1.00 0.150组别常规组设计组t n 28 32术后髋膝踝角(°)176.8±1.6 177.7±1.4 2.299*术后股骨假体角(°)88.01±1.25 88.64±1.02 2.174*术后胫骨假体角(°)88.99±0.68 89.17±0.70 1.004术后髌股对合角(°)8.46±2.91 6.47±2.91 2.643*

Tab.3 Comparison of the excellent and good rates of alignment between two groups表3 2组术后对线优良率的比较 例(%)

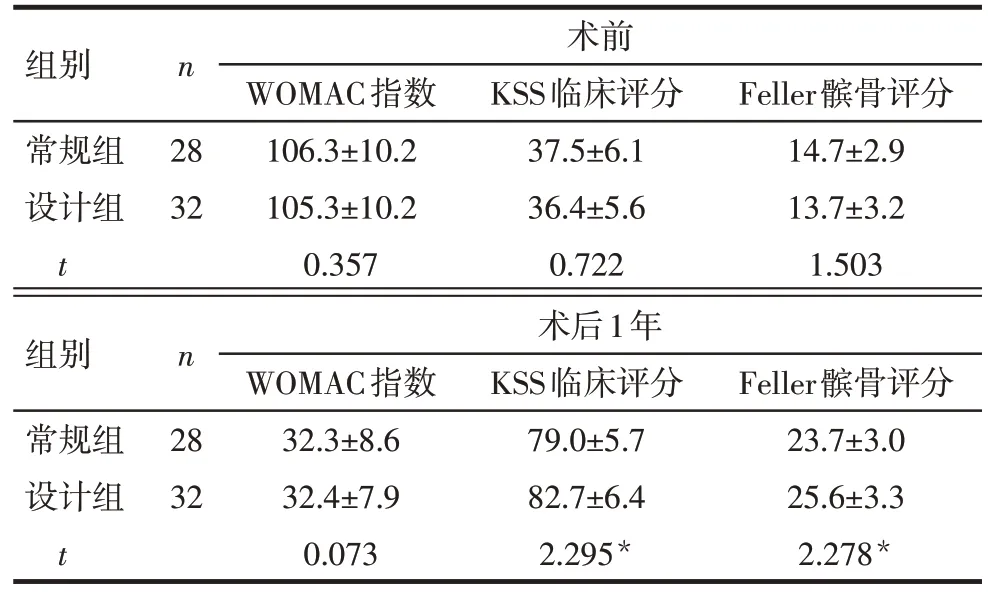

2.3 手术前后膝关节功能评价 2 组术前WOMAC指数、KSS 临床评分、Feller 髌骨评分等差异均无统计学意义;术后1年随访结果显示,设计组HSS临床评分、Feller 髌骨评分均高于常规组(P<0.05),WOMAC 指数与常规组差异均无统计学意义,见表4。

3 讨论

股骨弓状畸形是较常见的膝关节外畸形,特别是在老龄的亚裔人群中股骨外侧弓畸形和膝关节内翻畸形尤为明显[5],国内报道接受TKA 手术的患者中,62%的患者存在大于2°的股骨侧弓[6]。对于合并外侧弓畸形的TKA,发生股骨截骨“不可接受的错误”的风险超过股骨无解剖异常病例组4倍[11],在标准开髓点放置髓内定位杆,同时以常规固定角度对股骨远端进行冠状面截骨,往往导致下肢力线内翻。一方面,因为股骨外翻角与股骨外弓角存在正相关关系[12],这类病例的外翻角往往大于常规的6°截骨角度[13];另一方面,在常规开髓位置插入标准长度的股骨髓腔定位杆常受到内侧皮质骨的阻挡,难以完全通过髓腔峡部;而换用短定位杆会导致定位杆在髓腔内摆动,丧失截骨的精确性[14]。

Tab.4 Evaluation of short-term preoperative and postoperative outcomes between two groups表4 2组手术前后短期疗效评价 (分,)

Tab.4 Evaluation of short-term preoperative and postoperative outcomes between two groups表4 2组手术前后短期疗效评价 (分,)

*P<0.05

组别常规组设计组t n 术前28 32 WOMAC指数106.3±10.2 105.3±10.2 0.357 KSS临床评分37.5±6.1 36.4±5.6 0.722 Feller髌骨评分14.7±2.9 13.7±3.2 1.503组别常规组设计组t术后1年Feller髌骨评分23.7±3.0 25.6±3.3 2.278*n 28 32 WOMAC指数32.3±8.6 32.4±7.9 0.073 KSS临床评分79.0±5.7 82.7±6.4 2.295*

研究认为,合并股骨外侧弓状畸形的TKA 病例鲜有股骨冠状面畸形>20°的情况,大多可行关节内代偿性截骨[15]。对该类病例,不同学者提出了不同的解决方案。Paredes-Carnero等[16]通过测量股骨远端外翻截骨角进行个体化股骨远端截骨,减少了下肢力线和股骨假体的离群值,但该方法并未解决定位杆受骨皮质阻挡或髓腔内短杆摆动的问题,并且绝大多数关节假体设计的股骨截骨外翻角最大不超过9°,也限制了该方法的应用。Jung 等[17]设计了新型股骨髓外定位标志物,术后下肢力线优良,但使用股骨髓外定位系统面临术中髂前上棘、股骨大转子、股骨髓腔等解剖标志定位的困难,并且结果受到术者经验影响较大。也有研究支持使用CAS 技术、iAssist 导航或PSC 技术辅助截骨,术后下肢力线令人满意[18-20]。但这类技术存在费用高、手术时间长、学习曲线长等缺点,并且术前需要CT 检查,增加了患者辐射量。另外导航定位器或截骨导板容易受到软组织干扰,与骨皮质紧密贴合度差,导致截骨偏差,这些不足也限制了以上技术的普及。

在本研究中,设计组通过外移股骨开髓点,一方面,可以使股骨髓内定位杆中置,插入髓腔更深更稳定,截骨更加精确;另一方面,可以起到间接加大股骨外翻角的作用,计算机模拟发现股骨开髓点外移5 mm 约等同于加大股骨外翻角1.5°。本研究结果显示,设计组术后下肢力线和股骨假体位置优良率均高于常规组;设计组术后1 年膝关节KSS 临床评分、Feller 髌骨评分均优于常规组,但WOMAC 指数评分与常规组无明显差异。膝关节KSS 临床评分、Feller髌骨评分侧重于客观检查,而WOMAC指数更侧重于患者的主观感受。这表明在短期内,即术后1 年时,改善下肢机械轴导致患者术后客观检查改善更明确,而主观感受并不明显,可能原因是TKA术后的短期疗效并不完全取决于术后精准的下肢机械轴线,还受到术前步态模式、假体旋转轴线和软组织平衡等因素的综合影响[21]。Bellemans[22]也认为对存在“膝关节固有性内翻”的人群接受TKA 手术时若将下肢力线恢复至中立位,短期临床结果可能不会令人满意,但远期结果良好。

设计组手术中均使用CR假体,无1例使用限制性假体,无1例发生内外侧副韧带损伤或止点断裂,提示股骨开髓点外移5 mm 是安全有效的。Thippanna 等[11]也证实了外移股骨开髓点方法的可靠性,其发现当股骨外弓角每增加1°时,对应的将开髓点外移1.04 mm,可以使股骨假体位置不佳的发生率由40%降低到7%,并使90%病例可获得中立位力线。笔者应用该技术的经验是:(1)对于股骨髁间骨质增生严重的病例,容易造成Whiteside 线偏差,术中需要先行股骨髁间成形,准确显露定位标志。(2)股骨弓状畸形往往在高龄患者中更常见,这类患者骨质疏松,插入髓腔定位杆时避免暴力造成医源性骨折。(3)截骨时需注意保护侧副韧带,避免损伤韧带的骨性止点,术前必须准备限制性假体。(4)术者需要熟练应用软组织平衡技术,如胫骨假体外移与平台内侧截骨、馅饼(Pie-Crust)内侧松解和股骨内上髁滑移截骨等技术,但不推荐内侧“袖套”样松解技术,主要考虑广泛的软组织松解可能会破坏滋养血管,影响内侧软组织血运,增加关节感染的风险。

外移股骨开髓点技术的优势在于:(1)不增加手术复杂性,手术时间及术中出血量并无明显增加。(2)便于股骨髓内定位杆中置,提高了股骨截骨的精确性。(3)可以使用CR假体,患者术后功能良好。但该技术也存在以下不足:(1)畸形矫正不充分,对于严重的股骨外侧弓畸形病例,无法完全纠正机械轴内翻。(2)截骨为不平衡截骨,可能造成侧副韧带松弛或抵止点损伤,必要时需要限制性假体补救。(3)设计组中股骨外弓角在3.2°~9.4°之间,术中均外移开髓点5 mm,并未个性化调整外移开髓点,造成矫正下肢力线效果偏差大。

本研究的局限性在于:(1)本研究为回顾性研究,且样本量较小,证据等级不高。(2)随访时间较短,对假体的生存率和对临床功能的影响还需要长期随访验证。(3)本研究中的影像学参数依据手术前后X 线片进行测量,精确性有待提高。(4)股骨弓状畸形程度不同,但本研究中均外移开髓点5 mm,并未做个性化处理。(5)股骨弓状畸形不单是冠状面畸形,矢状面畸形也会影响股骨假体安放的位置,但本研究并未涉及。

综上所述,对合并中重度股骨外侧弓畸形的老年退变性膝关节病,行关节内代偿性截骨TKA 术时,合理的外移股骨开髓点,可以改善下肢力线、假体位置及髌股对合关系,短期临床效果良好。