正视校园欺凌,构建防治体系

陈佳

摘 要:校园欺凌是世界各国普遍关注的社会问题,近年来其发生率呈傻上升趋势。校园欺凌不仅使受欺凌者遭受身心伤害,欺凌者也可能成为社会暴力事件的制造者,校园欺凌已经成为社会、家庭、学校不稳定的重要诱因。校园欺凌现象的预防,需要学校层面、班级或年级层面、个人层面多层次共同采取预防措施,当欺凌事件发生后,要制定善后计划、恢复正常学校秩序、后续辅导及追踪教育。

关键词:校园欺凌;成因;防治体系

“校园欺凌”(School Bully)在学术上,有时也称为“校园霸凌”或者“校园欺负”,它是指在校园内外,发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络手段,实施欺负、侮辱等行为,造成另外一方财产损失或身心伤害的行为。国外的学术界,对此有深入的学理研究。在性质上,认为它是发生在未成年人之间的一种特殊的,双方力量的非均衡性攻击行为(Simth,1991);在频率上,是一个学生长时间、或多次地处于在单个或多个学生的负面行动中(Olweus,1993);在对象上,是长期重复,针对某个特定目标的暴力行为(斯蒂芬,2010)。

近年来,校园欺凌呈现上升趋势,日益受到政府和社会的关注。因为校园欺凌发生时间的持续性、造成后果的严重性,给受欺凌带来了持续持久的身心伤害,成为社会、家庭和学校不稳定的重要诱因之一。因此,正确认知校园欺凌,并投之以有效防治,迫在眉睫。

一、观其“形”——校园欺凌的角色构成与发生频率

欺凌行为是在群体中所形成的暴力行为,由欺凌者、被欺凌者、围观者三种角色构成,其中围观者中有随从者、吆喝者、保护者、旁观者等不同的表现形式。

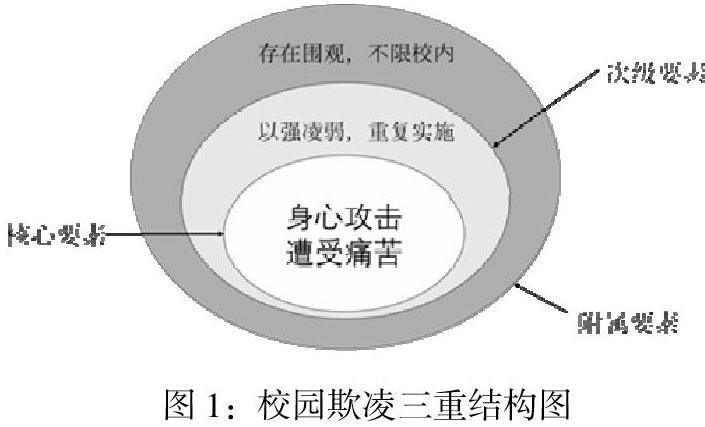

在2017年教育部出版的《防治中小学生欺凌和暴力指导手册》中,明确指出校园欺凌是在校学生之间发生的,强势一方针对弱势一方进行侮辱性身心攻击,并通过重复实施,使被欺凌者感到身心痛苦的事件。它包含了发生的六个要素:“在校学生”、“强势一方”、“侮辱性身心攻击”、“重复实施”、“遭受身心痛苦”、“无力反抗”(图1)。

校园欺凌包括有几个方面的表现,如身体暴力:直接的打人和推搡、或者使用肢體上的暴力;攻击性的言语:给他人取绰号、嘲笑他人的身体缺陷或者家庭环境、恶意谩骂;排挤孤立:以小团体的形式孤立排挤他人、恐吓他人不与其同伴玩耍、对他们的存在视而不见;强索性:强取他人的东西或者强迫他人为自己服务;网络欺凌:利用网络平台,如微信、QQ、微博、贴吧等造谣、取笑或者中伤受害者。

2.校园欺凌的发生频率

二、闻其“害”——校园欺凌的危害

青少年正处于人格塑造的关键时间,他们在生理迅速发展的同时,心理也不断成熟。在成长环境中的见闻、经历、遭遇会到其人生产生十分重要的影响,不管是欺凌者、被欺凌者、围观者还是环境,都会造成不同程度的伤害,而且如果问题得不到妥善解决,会陷入恶性循坏,埋下安全的隐患。

对欺凌者而言:他们给他人带来伤害,面临着承担治疗费用甚至赔偿的问题;可能会受到批评甚至学校的处分决定;容易导致攻击倾向,影响人际关系,形成不良人格;其自身也会产生恐惧、孤独、悲伤、焦躁等情绪,反社会的行为发生的可能性也会随之增加。

对被欺凌者而言:他们有可能受到了严重的精神创伤和生理创伤;他们会变得越来越懦弱、自卑、胆怯甚至孤僻;他们的心理可能会留有阴影,产生厌学情绪甚至会辍学。

对围观者而言:因目睹了欺凌行为产生不良的心理体验;没有直接目睹的同学也可能因听闻事件或者观看视频、图片产生影响;有的同学可能会伴有模仿欺凌现象的行为。

对环境而言:欺凌现象的发生会影响学校正常的教学秩序,影响校风;破坏家庭氛围;危害社会及社区环境,助长了不良风气的滋生。

三、归其“因”——校园欺凌的形成原因

校园欺凌行为产生的原因是多方面因素相互作用的结果,不仅有家庭的因素,还有个性、学校及整个社会风气的影响。

1.家庭防线的失守

孩子教育无人过问。许多父母外出打工,将孩子交给家中老人抚养,一年甚至更长的时间才回家一次,父母与孩子之前缺少交流。隔代抚养往往没有科学的教育方式。

家庭结构失能。在调查照中,我们发现离异家庭或者类似单亲家庭中成长的孩子,相当有一部分缺少关爱和教导,他们比其他孩子更容易成为欺凌者或被欺凌者;有些孩子在家庭中受到了暴力对待,这些暴力的方式无形中成为了孩子学习模仿的方式,他们会将暴力转嫁给他人。

教育理念和方法偏差。有一些家长的教育观念是存在偏差的,他人默许了孩子的欺凌行为,甚至有时会怂恿孩子。这些孩子从小缺失正义感,没有同理心,缺乏辨别是非的能力。

2.个性特征的缺陷

“社会化是个人和社会因素的互动结果。”有些学生受不良社交心理的影响,自控能力差,缺少正确的人生观、价值观,法律意识淡薄等,都会造成欺凌现象在产生。

3.学校教育的缺位

一是法制教育的缺失。受法律教师人才储备缺乏、法律知识分散、法制教育效果有限的影响。二是文化营养的失衡。过度的应试教育,德育预防作用未发挥到位。三是心理疏导的欠缺。心理问题未及时疏导,教育方法不适宜。四是干预程度不够。干预时间滞后、干预力度不够。

4.不良风气的侵蚀

校园欺凌在一定程度上受到主流文化和亚文化的影响。有些学生受到暴力亚文化、哥们义气崇拜的影响,加上媒体的传播,滋生了欺凌行为易发生的社会环境。

四、治其“根”——校园欺凌的应对方案

校园是校园欺凌防治工作的主阵地,在处理欺凌事件上,预防胜于治疗。因此,我们需要启动有效的预警机制,防患于未然,将欺凌的苗头扼杀在摇篮之中。如果不幸发生了欺凌行为,我们需要通过有效的应急机制,妥善介入问题,通过管理提供有效的帮助,及时解决问题,降低伤害。

(一)校园欺凌现象的预防

1.学校层面——整体性预防

(1)开展欺凌现象的校内摸排

从学校层面来说,可以通过多种调查方法相结合的方式,了解学校校园欺凌现象的具体情况。比如,可采用观察法,观察学生生理、心理、行为、同伴关系、物品上的变化;可采用谈话法,和孩子在轻松的氛围下进行交谈,透过学生感兴趣的内容,引出并深入了解学校的欺凌现象,对孩子的回避现象进行关注,给予充分的关心,从而记录下整个欺凌内容;可采用问卷调查法,通过匿名问卷的方式,以主观问答的方式,初步查清学生了解的信息,比如欺凌者、被欺凌者、欺凌时间、发生地点、出现频率、行为方式和问题的严重程度等。

(2)召开会议强化责任和意识

成立专门的反欺凌工作小组,可以由学校领导、德育处、班主任、心理老师、家长和学生代表,形成科学、规范的管理机制,接受反欺凌的举报。同时,通过召开不同层面的会议,强化每个岗位的责任意识,加强培训,提升预防和应对校园欺凌的能力。

(3)搭建防治校园欺凌的平台

开展系列学生活动:如学生模拟法庭、反欺凌校园开放日、设计活动、表演活动等。设立反校园欺凌热线电话,一旦发生欺凌行为,学生可以第一時间寻求帮助。

(4)加强校园巡查的频次和力度

课间、课后是容易引发欺凌事件的高发时间段,因此教师要加强校园的巡查,对于学生之间的玩笑无法分辨时,最好及时制止,防止事态的恶化。除了在教学楼、教室、操场、厕所等重点路段的巡逻外,也要经常去学生较少经过的隐蔽场所。

2.班级或年级层面——具体性预防

(1)教授积极的应对理念和基本要点

建立彼此尊重的班级文化理念,增强反欺凌的决心,讲授反欺凌的课程内容。班级或年级规则尤其要强调三个基本要点:我们不应当对其他同学进行欺凌;我们应当试图帮助那些被欺凌的同学;我们应当特别注意那些很容易被忽略的学生。

(2)确定班级固定的观察员和联络员

每班最好设立固定的联络员,一旦发现有欺凌行为或者欺凌的苗头,第一时间向老师或者工作组反馈,便于老师及时进行反映。

(3)通过活动阐明规则和后果的处理

班级和年级段里要通过各种途径,比如举行班会课,或者级段会议,教师要让每一个学生都了解校园欺凌的专业知识,了解校园欺凌造成的危害。同时也要向学生阐明欺凌行为产生后的后果,他即将面临哪些惩罚措施。将规则提前告知学生,对欺凌行为产生震慑作用。

3.个人层面——细微性预防

(1)关注并尽早介入高危群体的

有一部分学生因为多方面的因素,很容易成为被欺凌的高危群,因此需要我们特别关注。比如缺乏人际交流能力、特别胆小不敢反抗的边缘生,学习成绩不佳的后进生,身体发育欠佳的学生,以及离异、留守、贫困、暴力家庭等家庭情况比较特殊的学生。

(2)对潜在欺凌学生和被欺凌学生的早期介入

对潜在欺凌学生的早期介入策略:给予其充分倾诉的机会和场合,让他疏解心中的不快;通过多种形式培养其同理心,更好地关爱他人,关爱生命;对其利他行为要及时表扬;鼓励他们多参与团体活动,培养沟通和讨论能力;训练他们向榜样学习或者模仿他们解决问题的方式;传输给他们一起人际互动和沟通的方法策略。

对潜在的被欺凌者的早期介入策略:创造机会给他们主动发言、表现自我;安排友善的同学成为他们的好友;不断强化他们的积极表现,增强他们的自信心;教给他们科学应对欺凌的语言和行动方式;改变柔顺的姿态;分析问题发生的原因,并选择有效的回应方式等。

(二)校园欺凌的善后恢复

1.制定善后计划

了解恢复对象的当前状态:涉事双方和围观学生的身心和人际状态;制定善后恢复的基本方案,确定参加的人员和处理的方法;设定善后恢复的期限,根据事件的性质、严重程度和影响的范围初步确定各阶段的恢复时间;善后恢复工作的监测与评价,比如欺凌者是否能改变,被欺凌者能否正常回归;学校整体的舆论氛围和校园风气能否转变。

2.恢复正常学校秩序

在欺凌行为发生后,要积极与学生及家长沟通,与家长达成一致的处理方案,同时安排心理教师(或专业的心理辅导人员)对涉事的学生进行干预,尽量消除班上其他同学的抵触情绪,各个班级积极开展反欺凌的活动,将舆论导向正能量的方向。同时,在事态稳定后,要对相关的学生进行后续的处理。对于欺凌的学生,尽量用宽容的态度接纳,允许他改过自新,如果一些特殊的欺凌者,可以安排换班或者转校,对于一些屡教不改的,可与家长进行对接,送至专门的学校继续学习。对于被欺凌的学生,首先安排专业人员进行干预,然后经过评估,按学生的需求或者实际情况静养或者休学;情况允许的话,安排返校,安排同学多陪伴,交给其一些事务性的工作。

3.后续辅导与追踪教育

对于涉事的欺凌者、被欺凌者,我们都需要提供后续的跟踪和援助,从以生为本的角度,体现教育的宗旨与本质。一方面,学校给予激励,开展相关主题教育活动,给予情感上充分的支持,邀请专业心理机构对学生进行咨询,最好度学生进行档案跟踪,将帮助进行到底;另一方面,家庭的关爱也是必不可少的,家长的多陪伴,家校的多联系,可以给孩子提供爱的力量,尤其是弱势背景的家庭,更要给予子女更多的关怀,增强他们抵御侵害的能力;当然,从社会的角度来说,加强法制教育、配合开展宣传活动等也是急需跟进的。

校园欺凌是一个引发中小学生心理问题的重要因素。防范校园欺凌的发生,是一个迫在眉睫的课题,是一个需多方力量齐头并进的课题。策略上,我们要形成学校、家庭、社会三位一体的合力;根本上,要给予孩子心灵的关爱和呵护;内容上,法制教育、道德教育,不可或缺。只有多方力量联动起来,才能降低校园欺凌的发生率,让青少年的校园生活少一份阴霾,多一份阳光。

参考文献

[1] 魏叶美,范国睿.社会学理论视域下的校园欺凌现象分析[J].教育科学研究,2016,(2):20-23.

[2] 章恩友,陈胜.中小学校园欺凌现象的心理学思考[J].中国教育学刊,2016,(11):13-17.

[3] 任海涛.“校园欺凌” 的概念界定及其法律责任[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,(2):43-50.