模式与变体的“互视”

——汉江上游地区丧锣鼓牌子的转换生成与简化还原探析

凌 崎

当今,在汉江上游地区的丧事活动中,举行“打丧鼓”仪式是不可或缺的一种音乐事象(1)“音乐事象”是伍国栋提出的概念,他认为“音乐事象就是以某种或某类声音形态为核心而显现出的一个个人间社会音乐生活万象”。参见伍国栋:《民族音乐学概论》,北京:人民音乐出版社,2012年,第27页。,它的基本表演形式是歌师傅唱(或韵白念诵)一段丧歌,接着演奏一段锣鼓乐(锣鼓牌子)。此类锣鼓乐只包含打击性乐器,没有旋律性乐器加入,属于清锣鼓,所谓“丧歌无丝竹”就是指此类仪式的用乐形式。“打丧鼓”仪式中使用的锣鼓牌子在编制、节奏、音色、奏法、用乐形式、使用场合、功能意义等方面与其他锣鼓牌子都不一样。通常情况下,此类锣鼓牌子只能在“打丧鼓”仪式中使用,不能用作其他场合,具有丧事活动的专属特征,笔者把这些专门使用在“打丧鼓”仪式中的锣鼓牌子称作“丧锣鼓牌子”。

汉江上游地区大体包括湖北十堰、陕西安康、商洛、汉中四个行政区域,2016年12月至2019年1月,笔者对汉江上游地区的“打丧鼓”仪式进行了实地考察,考察地点涉及汉江上游地区二十多个县(区)的五十多个乡镇,实录“打丧鼓”仪式五十余场,采访歌师傅一百多位,从音乐形态学、音乐语义学、音乐文化学(2)杨民康强调应该在民族音乐学研究中重视从音乐形态学、音乐语义学、音乐文化学三个符号学分支方面的并行研究(杨民康:《布朗族音乐形态研究》,《中央音乐学院学报》,1989年,第3期,第37—45页),后又以符号学三个分支并列的方式论述了民间歌舞音乐的综合特征(杨民康:《中国民间歌舞音乐》,北京:人民音乐出版社,1996年,第12—77页)。近年来他强调“在对民族音乐学理论体系中的常规方法论(实践或操作)层面和文化哲学观层面进行了初步界定之后,便有必要从文化符号学的角度,对该理论体系进一步再做符号化、精致化的尝试”(杨民康:《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第215—216页)。对仪式中的锣鼓牌子、唱词、唱腔进行了较为系统的研究。本文着重研究丧锣鼓牌子。

图1.汉江上游地区考察示意图

一、“打丧鼓”仪式:一种历史文化传统

历史民族音乐学研究强调“当下与历史接通”(3)项阳:《接通的意义:传统·田野·历史》,《音乐艺术》,2011年,第1期,第9—20页。,理查德·魏狄斯(Richard Widdess)认为“每一类音乐(正如每一类社会一样)都是绵延的历史过程(continuing historical processes)的现代结局,这种过程对于表演者(performer)可有可无,但对于来自局外的观察者(outside observer)却至关重要。”(4)Richard Widdess,“Historical Ethnomusicology”,in Helen Myers ed.,Ethnomusicology:An Introduction,New York and London:W.W.Norton &Company,1992,pp.219-237.若从历时性层面看,在荆楚地区和汉水流域,丧事活动中击鼓唱歌是一种古老的风俗,从文献记载中也可寻觅到这种文化传统。如《明史·循吏陈纲传》记载:“楚俗,居丧好击鼓歌舞。”(5)章培恒、喻遂生主编:《明史·循吏陈钢传》,上海:汉语大词典出版社,2004年,第5730页。同治六年刻本《竹溪县志·十六卷》记载:“葬之前数日,出讣开吊,亲友备祭轴、祭仪,丧家请礼宾行家奠礼,即古虞祭之意。细民家亲朋或醵钱击鼓赛歌,谓之‘守夜’,犹是挽唱之遗。”(6)丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·中南卷》,北京:书目文献出版社,1991年,第455页。光绪五年《定远厅志·卷五·地理志·风俗》记载:“戚里之丧,有群相邀集,竟夕张金击鼓,歌虞殡、薤露诸挽词者,谓之‘坐夜’。”(7)〔清〕余修凤等纂修:《定远厅志》,台湾:成文出版社有限公司,民国五十八年,第260页。光绪二十年刻本《沔阳州志·十二卷》记载:“至于坐夜陋习,击鼓铙歌,不过僻壤愚民踵《蒿里》《薤露》挽唱之余风而已。”(8)丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·中南卷》,北京:书目文献出版社,1991年,第402页。

竹溪县地处汉江上游南岸(与竹山县毗邻),隶属十堰市管辖;定远厅今指汉中市的镇巴县,地处汉江上游南岸;沔阳今指仙桃市,地处汉江下游。史书和清代地方志中记载的“坐夜闹丧、击鼓唱歌”风俗,在当下的汉江上游地区依然盛行,当地人称之为“打丧鼓”“打带诗”“唱孝歌”“闹夜”等,现代地方志中也多有记载,如《汉阴县志》记载的唱孝歌(打丧鼓):“贫者则由孝子、亲属守候灵前,唱‘孝歌’通宵达旦。唯孝歌混杂迷信、淫亵内容,不符哀事。”(9)汉阴县志编纂委员会:《汉阴县志》,西安:陕西人民出版社,1991年,第724页。《紫阳县志》记载的打丧鼓:“打丧鼓这项活动本属做道场时的间隔,以锣鼓伴唱孝歌。做道场消逝后,此项活动得以沿袭。孝歌内容则是大杂烩,或封建礼教,或逗趣骂笑;亦有政策宣传、好人好事。”(10)紫阳县志编纂委员会:《紫阳县志》,西安:三秦出版社,1989年,第697页。《旬阳县志》记载的“唱孝歌”(打丧鼓):“由二人绕灵堂,前面打鼓,后面敲锣,踏节拍慢走,边走边歌,叫‘打太师’,又叫‘唱孝歌’。”(11)旬阳县地方志编纂委员会:《旬阳县志》,北京:中国和平出版社,1996年,第594页。《郧西县志》记载的“打待尸”(打丧鼓):“打待尸亦叫打鼓闹丧。先‘开歌路’,一人手执引魂幡,孝子捧着灵牌……从门外开始,执幡者边道白(诗韵味)边摆动引魂幡,伴以锣鼓;进屋后,迈着八字慢步绕棺而走,边走边唱丧(孝)歌边敲锣鼓……唱还阳歌时,顺绕一周,反绕一周,意在为亡者超度,返还阳间。”(12)湖北省郧西县地方志编纂委员会:《郧西县志》,武汉:武汉测绘科技大学出版社,1995年,第723页。

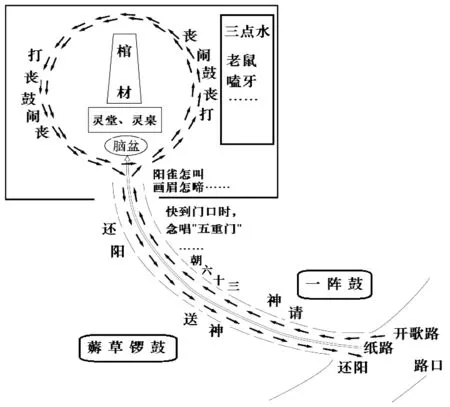

“打丧鼓”仪式包含“开歌路”“闹丧”“还阳”三个固定仪程,它们处在仪式的不同时空中,但是各自的形态稳定。三个固定仪程通用于整个汉江上游地区,因此,这三个仪程又属于通用仪程(13)除了三个通用仪程外,汉江上游有些地区“打丧鼓”仪式中也可能包含某些特殊仪程。关于“通用仪程、特殊仪程”“固定仪程、可变仪程”的关系,可参见杨民康:《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第389—390页。。丧锣鼓牌子与各仪程相互关联,“一阵鼓”只用在“开歌路”仪程中,“三点水”和“老鼠嗑牙”只用在闹丧仪程阶段,薅草锣只用在“还阳”仪程中,仪程转换了丧锣鼓牌子也随之改变,这些丧锣鼓牌子是对仪式在不同时空中的“展演”,并对之进行音声表述。

图2.“打丧鼓”仪式不同仪程中的锣鼓牌子

当然,在汉江上游各地区,即使相同仪程中的丧锣鼓牌子在音声表层(符号表征)也具有一定的差异,这种差异具有地域性变体特征,是“一种基本固定和长期延续的仪式音乐模式框架里产生的不同风格变化,亦即同一音乐模式以跨时空方式在不同地域衍变流传的变体形式”。(14)杨民康:《贝叶礼赞:傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第256页。锣鼓牌子互为变体的形式即使在同一个乡镇也存在,正如旬阳县歌师傅吴世财所说“锣鼓家什,不打二十五里”,意思是说距离超过了二十五里,一个相同的锣鼓牌子,在打法上可能就不完全一样了。然而,在各变体音声表层的背后,各地区丧锣鼓牌子的深层结构一致,其文化意义(符号象征)也具有一致性,所具有丧事活动的专属特性明确,它们的使用方式是在历史的传承、传播以及歌师傅的长期表演实践中形成的,是一种集体无意识的约定和规范。

二、表演理论视域下的丧锣鼓牌子

20世纪70年代以来,美国民俗学界兴起了一种文化表演理论的方法(15)代表性著作有理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年。,近年来这种文化表演理论对中国的民族音乐学学者影响颇多。如杨民康教授以表演为经纬,把中国传统音乐研究方法归纳为三个层次下的五种范式,(16)杨民康:《以表演为经纬:中国传统音乐分析方法纵横谈》,《音乐艺术》,2015年,第3期,第110—122页。其后又认为“仪式音乐表演民族志……将观念性音乐文化深层模式转化为音声表象的过程和结局,并辅以必要的阐释性分析和文化反思。”(17)杨民康:《仪式音乐表演民族志:一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》,2016年,第6期,第16—22页。笔者在实地考察的基础上,结合国内外的表演理论研究方法,藉以分析汉江上游地区“打丧鼓”仪式之闹丧仪程中的丧锣鼓牌子(三点水和老鼠嗑牙)的“模式与变体”。把表演者路孝琴书写的乐谱(鼓板喳子)和她在五次不同场合表演的音声(笔者记下的锣鼓谱)置于表演前后,观察路孝琴(表演者)如何通过自己的表演而产生各种变体,即转换生成的过程。与转换生成相逆的一种分析是申克(18)海因里希·申克(H.Schenker,1868-1935)奥地利音乐家、钢琴家、指挥家,他根据18、19世纪作品现象确立的“简化还原”分析被认为是20世纪最重要的音乐分析方法之一;民族音乐学家后来将该方法运用到对民间音乐的分析,并产生了诸多成果。的简化还原分析,申克分析从表演后的音声表层(描述性的乐谱)出发,按照从“前景”经由“中景”最后到达“背景”的分析过程,探寻音乐产品的深层结构模式。申克分析以往大多关注的是旋律的简化还原,但是其分析方法完全适用于丧锣鼓牌子的深层结构分析,诸如对节奏、奏法、音色等方面的“还原”分析,申克说“永远一样,惟方式不同”(19)〔奥〕申克:《自由作曲》,陈世宾译,北京:人民音乐出版社,1997年,译者自序第3页。,这与列维-斯特劳斯开创的结构主义学派的思想如出一辙。列维-斯特劳斯对俄狄浦斯神话的分析开创了结构主义神话分析的先河,他把俄狄浦斯神话中的各“神话素”按照“纵聚合”分布排列,使得人们阅读神话就如同阅读交响乐总谱一般。(20)〔法〕列维-斯特劳斯:《结构人类学》,陆易禾、黄锡光译,北京:文化艺术出版社,1989年,第49—50页。笔者对汉江上游六个县的歌师傅表演后的丧锣鼓牌子(音声表层)进行记谱(描述性的乐谱),然后把每个乐谱按照“总谱式”排列,试图探寻其隐藏在深层的结构模式。

三、从模式到变体:“鼓板喳子”转换生成音声表层的过程

美国民族音乐学家内特尔(Bruno Nettl)讨论过记谱的相关论题,认为记谱有两种形式:规定性的记谱与描述性的记谱,二者之间是否对立?认为“局外人阐释之用的记谱——Transcription,某社会表达自己音乐理解的方式的记谱——Notation,二者有怎样的关系?”(21)〔美〕布鲁诺·内特:《民族音乐学研究:31个论题和概念》,闻涵卿、王辉、刘勇译,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第67页。“乐谱是广义的,几根曲线、几个图形、几粒纽扣、几个结……都可能是乐谱,甚至一段舞蹈、一个仪式兴许也都有着乐谱的功能。”(22)沈洽:《描写音乐形态学之定位及其核心概念》(上),《中国音乐学》,2011年,第3期,第5—18页。局内人用的“乐谱”类似于一种“记号”,故用“notation”。查尔斯·西格(Charles Seeger)在内特尔之前就论述过两种乐谱的目的:规约性和描述性(Prescriptive & Descriptive)的两种乐谱,二者意义和作用不一样,作为局内人使用的乐谱是指导表演者进行文化表演的一张文化蓝图;而局外人的记谱是对表演后的一种描述(Description),主要为分析研究使用。(23)Charles Seeger,“Prescriptive and Descriptive Music-writing,”The Musical Quarterly,Vol.44,No.2,1958,pp.184-195.

1.路孝琴书写的“鼓板喳子”:表演前的规约性乐谱

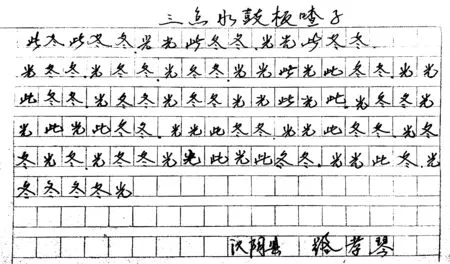

长期以来,在汉阴县的“打丧鼓”仪式之闹丧仪程阶段,歌师傅已经习惯使用锣鼓牌子“三点水”(24)此锣鼓牌子有“短板”和“长板”之分,通常情况下,“三句头”唱完后接的是“短板”,一个段落唱完之后接“长板”。长板“三点水”是在短板的基础上变化重复、不断扩充而成,二者只是在时间长度上有长短之分,但在性质上没有根本性区别。,且只在此仪程中使用。锣鼓牌子“三点水”的节奏、奏法、音色等形态要素已经成为“丧锣鼓牌子”的显性特征。作为表演指示物的“乐谱”,多数情况下也只存留在歌师傅们的内心之中,其传承、传播的主要方式还是口传心授。而汉阴县平梁镇的歌师傅路孝琴却能用“状声字”写出“三点水”的“鼓板喳子”(锣鼓经),这类“规约性”乐谱(书面乐谱)作为表演前的一种模式化、概念化的指示物,不仅是指导她每次表演的“文化地图”,也让笔者找到了一种“文化本位模式分析法”(25)杨民康提出的概念,指“运用文化人类学的‘文化模式’和‘主位观’等文化观念发展而成并沿用至今的一类音乐民族志考察分析方法。”参见杨民康:《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第244—245页。的“实物”。

图3.歌师傅路孝琴写下的鼓板喳子。

谱例1.“三点水”鼓板喳子的译记

“在一定的音乐文化系统内部,存在着音乐文化模式与模式变体(归属型与对象型)的两方面因素”。(27)杨民康:《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第200页。路孝琴写的“三点水”鼓板喳子(锣鼓经)具有结合“音色谱”和“奏法谱”为一体特征的乐谱(notation),这种处于表演前的书面符号指示物“是一种音乐表演的行为规范或行动指南”,(28)杨民康:《以表演为经纬:中国传统音乐分析方法纵横谈》,《音乐艺术》,2015年,第3期,第110—122页。具有某种模式特征。多数情况下,这种处于表演前的“指示物”是通过口传心授的方式传承。研究者记录下路孝琴每次表演后所产生的音声产品——笔者记下的锣鼓乐谱——则具有模式变体特征。把歌师傅路孝琴写下的“鼓板喳子”和她每一次的表演后的锣鼓乐谱结合起来研究,用文化本位模式分析法,就可以看出歌师傅路孝琴(表演者)如何通过表演把“鼓板喳子”转换生成一次次活态音声的过程。

2.路孝琴五次不同时空中的演奏:表演后的描述性记谱

路孝琴的每一次表演都是处在不同的时空中,从某种意义上说,她的每一次表演都是“三点水”鼓板喳子的变体。为了说明丧锣鼓牌子“三点水”的特征,笔者以“三句头”(29)“三句头”也称“三起头”“三接头”,是汉江上游地区孝歌特有的结构形式,每句七言(不含衬字),唱完三句接一段锣鼓。汉江上游地区的孝歌形态富于特点,笔者将有专文研究。唱完后接的“短板”锣鼓牌子为例,选取路孝琴在五次不同场合下的演奏作为样本,记下表演者(路孝琴)表演后的乐谱,包括三次仪式中的表演和两次非仪式中表演。

2017年12月3日在汉阴县城关镇五一村某丧家的演奏,2018年3月26日在汉阴县平梁镇太行村某丧家的演奏,2018年4月1日在汉阴县城关镇芹菜沟村某丧家的演奏,上述三次演奏都是在仪式中的表演,具有原生表演性质;除此之外,笔者还请路孝琴在非仪式中演奏了两次,包括2018年3月25日来到平梁镇某水库旁的演奏,2018年7月23日来到平梁镇某座山顶的一块平地上演奏(30)由于“三点水”锣鼓牌子的符号意义明确,即丧事的专属特性明确,所以在平常情况下,歌师傅不会轻易演奏这种锣鼓牌子。为了笔者的考察需要,也是为了避免他人产生不必要的误解,路孝琴特意选择去人迹罕至的地方演奏。,这两次演奏都是非原生场合,具有舞台表演性质。在原生仪式表演中,通常有两位歌师傅坐在灵堂内演奏,一位歌师傅击鼓、锣、押字板(也可以不用),另一位歌师傅击钹、小镲。为了适应一人同时兼顾几件乐器(响器)的需要,汉阴县的歌师傅使用支架、钹垫、小镲垫等几种乐器的附件(31)在民间艺人群体中,一人兼顾几种乐器演奏的情况并不少见,也常常使用乐器附件。杨荫浏先生在介绍《十番锣鼓》使用的乐器时,也特意介绍了几种击乐器的附件以及使用方法。参见杨荫浏编著:《十番锣鼓》,北京:人民音乐出版社,1980年,第11—12页。,鼓和锣分别用支架支起来(图4),押字板放在鼓的旁边,钹垫、小镲垫等附件摆放在歌师傅面前的小方桌上,钹、小镲的一片支放在垫子上,另一片拿在手中。

图4.汉阴县闹丧仪程中使用的乐器

在几次原生表演实践中,路孝琴负责锣、鼓和押字板的演奏,另一位歌师傅负责钹、小镲的演奏。击押字板能产生一种特别清脆的音色,此音色提示了合作者或者观众,当然,演奏者也可以不用押字板,直接击鼓边框产生的音色类同于押字板。钹的演奏主要是为了增大音量,它的节奏基本上随着鼓的节奏,也可以适当简化一些。小镲演奏的是一个固定的、均匀的节奏,是一个持续性的节奏声部,也具有稳固速度的作用。虽说加入了钹、小镲这些乐器(响器)使得音量增大了,产生的音响也复杂了一些,但是添加的乐器不改变“三点水”的基本节奏和奏法特征,二者的加入也可以说是“三点水”锣鼓牌子的一种“变体”。

现分别记下路孝琴“表演后”的锣鼓乐谱,为了便于分析,乐谱中省略了钹和小镲的“声部”。2017年12月3日的原生表演,速度按照四分音符为一拍的标准,大约每分钟88拍,共有38拍。在这一时间段,只有路孝琴在表演(奏和唱),另一位歌师傅(吴隆芳)在和他人聊天,并没有参加唱奏。

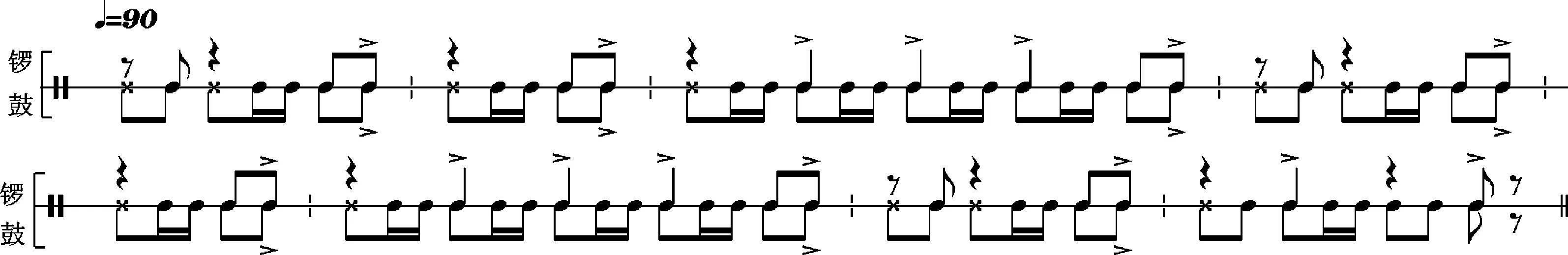

谱例2.2017年12月3日的丧锣鼓牌子“三点水”表演记谱

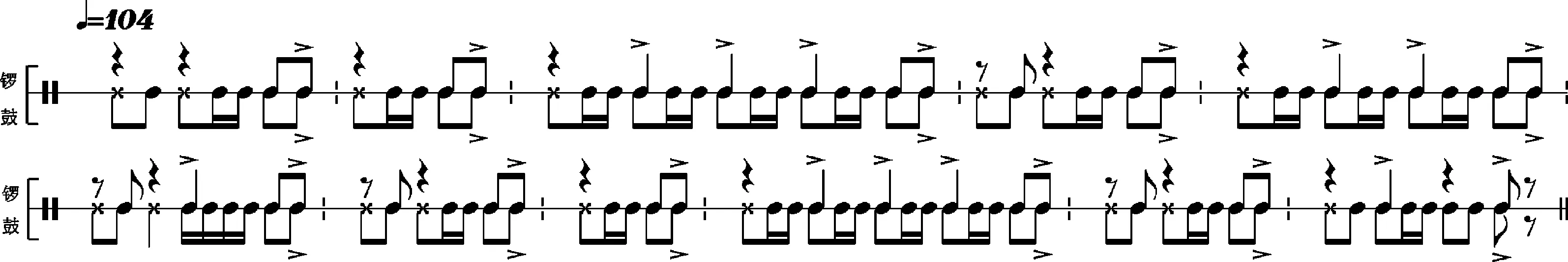

2018年3月26日的原生表演,速度按照四分音符为一拍,大约每分钟104拍,共有38拍。在这一时间段,路孝琴演奏锣和鼓,另一位歌师傅(罗章林)演奏钹、小镲,本文只记下锣和鼓的乐谱。

谱例3.2018年3月26日的丧锣鼓牌子“三点水”表演记谱

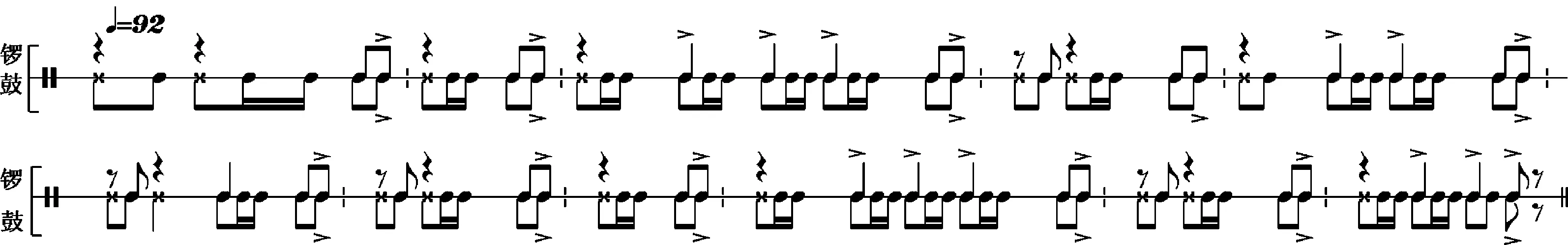

2018年4月1日的原生表演,速度按照四分音符为一拍,大约每分钟92拍,共有38拍,在这一时间段,路孝琴演奏锣和鼓,另一位歌师傅(王开学)演奏钹、小镲,本文只记下锣和鼓的乐谱。

谱例4.2018年4月1日的丧锣鼓牌子“三点水”表演记谱

2018年3月25日的表演是在平梁镇某水库旁的一次非原生表演,路孝琴演奏锣和鼓,速度按照四分音符为一拍,大约每分钟90拍,共有27拍。

谱例5.2018年3月25日的丧锣鼓牌子“三点水”表演记谱

2018年7月23日的表演是一次非原生表演,地点是在平梁镇某山顶的一块平地上,路孝琴演奏锣和鼓,速度按照四分音符为一拍,大约每分钟86拍,共有26拍。

谱例6.2018年7月23日的丧锣鼓牌子“三点水”表演记谱

谱例7.从“鼓板喳子”到锣鼓表演——一种锣鼓乐转换生成的方式

谱例8.

在谱例7中,把五次表演后的乐谱纵横排列在一起,就可以看出路孝琴每次演奏的“三点水”的一些变化,这些变化对于“鼓板喳子”而言都是“变体”,而“鼓板喳子”的表演模式深藏在路孝琴的内心中、融化在她的血液里,是指导路孝琴(表演者)每次表演的一张“地图”。从表演前书写的“鼓板喳子”到每次表演后的乐谱,可以观察表演者(路孝琴)一种转换生成的方式,在此过程中,到底是什么因素在路孝琴“三点水”的表演中起到关键性的作用?“三点水”又以何种隐性的因素(诸如节奏、奏法、音色)区别于其他的锣鼓牌子?进而使得“三点水”的锣鼓牌子包含着一些特殊文化含义?下文将逐一展开分析。

四、从变体到模式:丧锣鼓牌子的简化还原分析

1.列维-斯特劳斯的结构主义神话分析

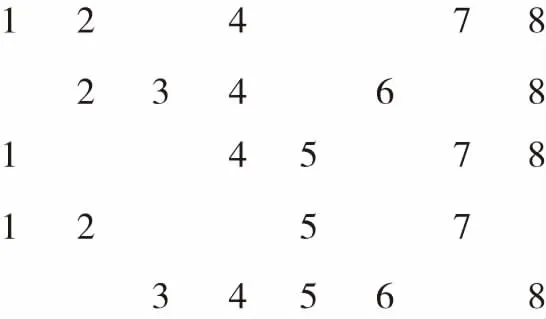

列维-斯特劳斯在《结构人类学》一书中,对俄狄浦斯神话“总谱式”的分析方式,已经成为结构主义分析的典范,这种采用“纵聚合”的方式具有“非语言性”特点。“如果我们在无意中把神话看成一个非线性系列的话,那么就会把它作为一部管弦乐总谱来处理。我们的任务就是恢复其正确的排列顺序。比如,在我们面前有一连串数字:1、2、4、7、8、2、3、4、6、8、1、4、5、7、8、1、2、5、7、3、4、5、6、8……对它们的排列就是把所有的1的序列,所有2的序列,所有3的序列等等放在一起”。(33)〔法〕列维-斯特劳斯:《结构人类学》,陆易禾、黄锡光译,北京:文化艺术出版社,1989年,第49—50页。结果如图5:

图5.

“我们试着用同样方式对待俄狄浦斯神话,试用几种不同的方法来排列神话素,直到我们找到一个能满足上页上的编号条件的排列”。(34)同注。

笔者受列维-斯特劳斯“结构主义”理论的影响,首先把一个横组合的音乐事件(路孝琴表演后的“三点水”锣鼓牌子)看作是由各个“神话素”组成,然后按照“总谱式”的阅读方式,使其具有“纵聚合”的分布特征,最后运用申克的简化还原分析,使得丧锣鼓牌子的核心因素得以呈现。

2.汉阴县丧锣鼓牌子“三点水”的简化还原分析

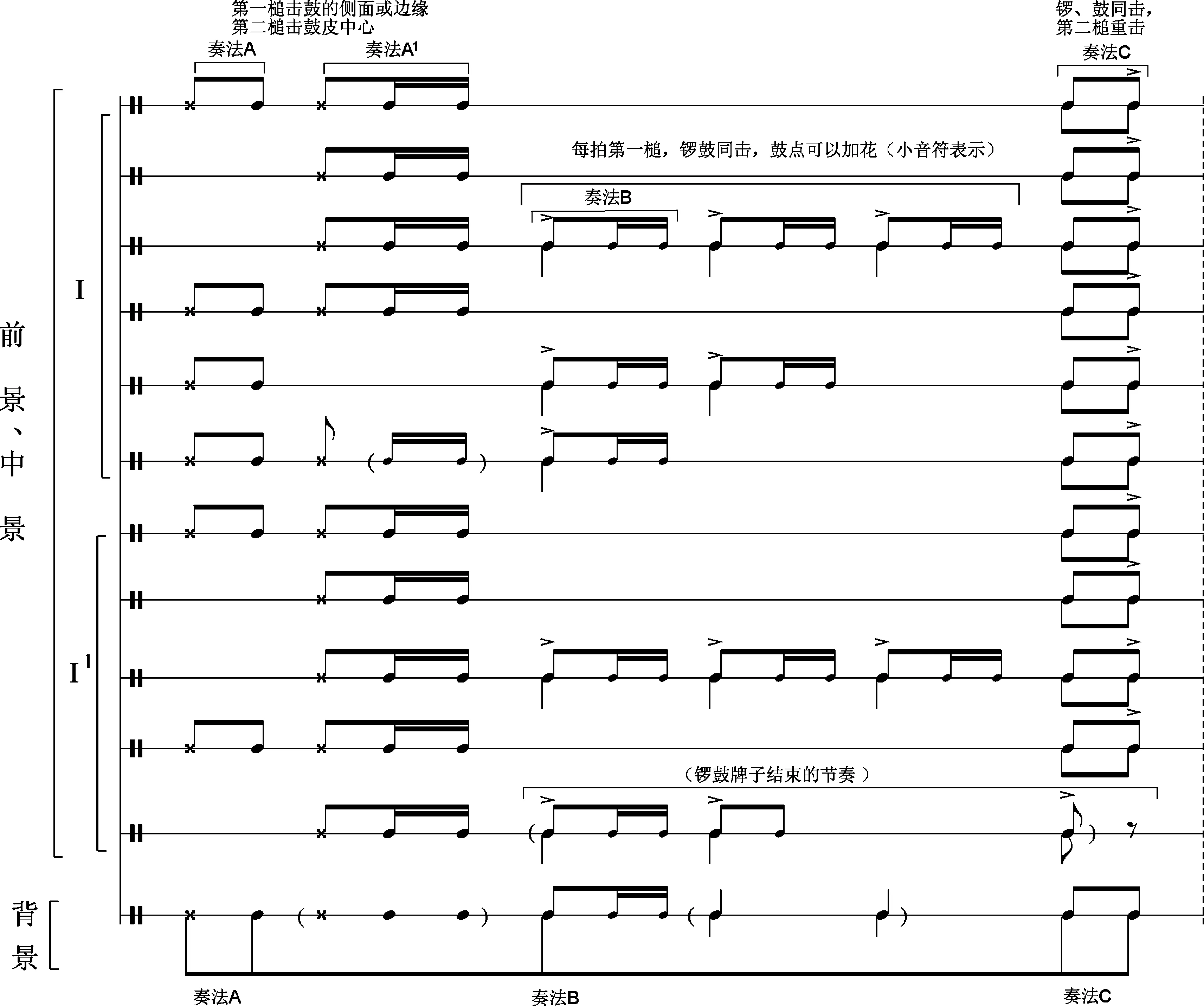

谱例9.2018年4月1日的表演(原生表演)

该锣鼓乐是由两个变化重复的“乐句”组成(用“I+I1”表示),它是一个横组合的音乐事件,由多个“句法呼吸”组合而成,具有语言的线条特性,每一个“句法呼吸”包含了列维-斯特劳斯所说的“神话素”。由于表演前的“鼓板喳子”具有节奏、奏法、音色等指示特征,为了表演后的乐谱尽可能地反映这些指示特征,所以用“奏法A”“奏法B”“奏法C”来称呼“神话素”,而不用“节奏型”或“动机”。若按俄狄浦斯神话分析那样,把每一个“句法呼吸”设置为“总谱”的一行,那么每一行包含了“奏法A、B、C”的两种或三种,三种奏法的演奏方式、节奏、音色以及重复规定有如下特征:

根据上述要求,把一个横向的音乐事件进行“纵聚合”分布排列,使其符合“总谱式”的阅读方式。

谱例10.锣鼓牌子“三点水”的简化还原分析

把锣鼓牌子进行“纵聚合”分布排列后可知,一个“句法呼吸”内必定包括“奏法A”(或变化形式)和“奏法C”,“奏法A”必定在开始处,具有引领作用。“奏法C”处在“句尾”,具有一定的收束意义,但不作为全曲的结束;同时“奏法C”具有循环指示的作用,“奏法C”奏完之后必定返回连接“奏法A”(或其变化形式)。“奏法B”及其变化形式只能穿插在“奏法A”(或其变化形式)和“奏法C”之间,通常情况下,“奏法B”及其变化形式是作为“奏法A”的延伸。通过简化还原分析,“奏法A”“奏法B”“奏法C”处于丧锣鼓牌子“三点水”的背景层次,是该锣鼓牌子的三个核心因素。

3.汉江上游地区丧锣鼓牌子“老鼠嗑牙”的简化还原分析

笔者在汉江上游考察时,在闹丧仪程阶段,多数歌师傅使用“老鼠嗑牙”的锣鼓牌子,现列举四个县的表演并进行记谱分析。

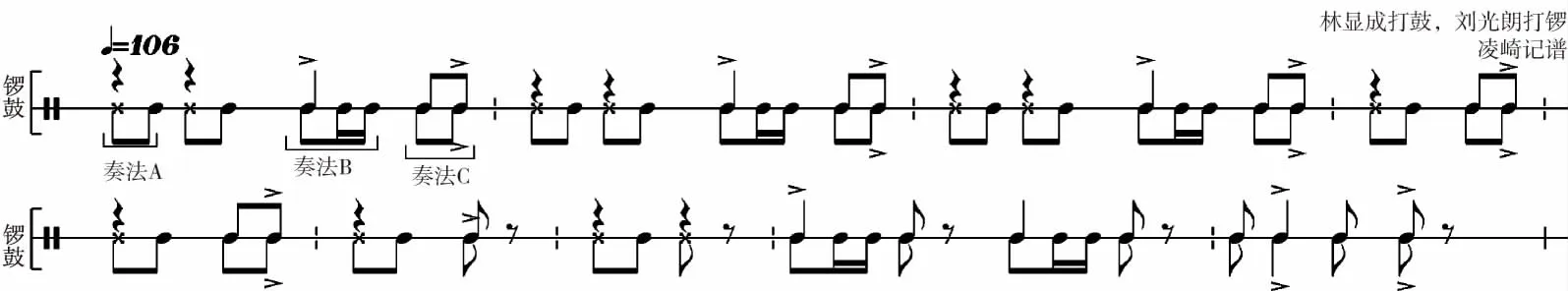

(1)镇巴县的“老鼠嗑牙”

笔者在镇巴县考察时,收集到一份1978年“打丧鼓”的录音(非原生场合),提供者是镇巴县文工团老团长刘光朗先生,据他口述,这份录音当年是在镇巴县文工团用盒式磁带录制的(现已转成mp3格式),民间艺人林显成演唱兼打鼓、刘光朗打锣,录制内容几乎包含了“打丧鼓”仪式的全套唱词和锣鼓。林显成是镇巴县碾子镇人,在当地很有名气,被称为歌王,令人遗憾的是,2011年他因病去世,所以这份录音更显珍贵。笔者选取在闹丧仪程中使用的锣鼓牌子,当地称作“老鼠嗑牙”,把这份历史录音和当下的表演作一个比较研究,很好地说明了丧锣鼓牌子的稳定状况。通过记谱分析,可知镇巴县林显成演奏的锣鼓牌子在尾声部分有一个较大的扩充,但其核心因素还是“奏法A”“奏法B”“奏法C”。

谱例11.镇巴县锣鼓牌子“老鼠嗑牙”(碾子镇林显成1978年的录音,刘光朗提供)

(2)紫阳县的“老鼠嗑牙”。在紫阳县焕古、蒿坪等乡镇,“打丧鼓”仪式的闹丧仪程阶段常用“老鼠嗑牙”的锣鼓牌子,他们的奏法、节奏组合等方面与其他县基本相同,仅在开始处重复了3次“奏法A”,并且用钹代替了锣,钹的节奏也是跟着鼓走。击鼓边框是具有提示性意义的奏法,旨在提醒合作者,具体重复几次和怎样演奏,与当地歌师傅群体的演奏习惯密切相关。通过分析,紫阳县的“老鼠嗑牙”仍然是“奏法A”“奏法B”“奏法C”三种核心因素在起作用(见谱例12)。

谱例12.紫阳县的锣鼓牌子“老鼠嗑牙”

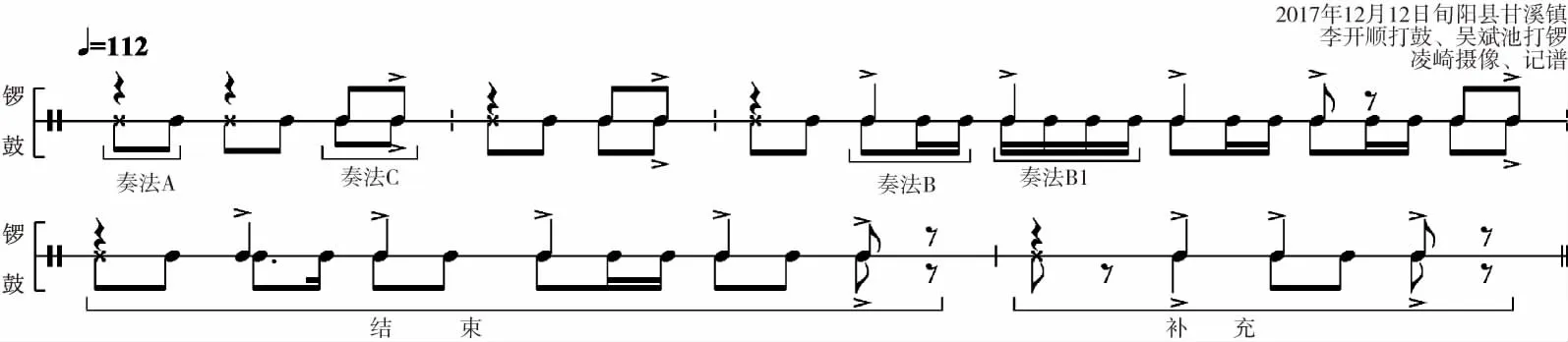

(3)旬阳县的“老鼠嗑牙”。在旬阳县甘溪镇一带,“打丧鼓”仪式的闹丧仪程阶段,歌师傅使用的丧锣鼓牌子是“老鼠嗑牙”,他们的奏法、节奏组合等方面与其他县基本相同,仅在结尾处补充了一次。通过分析,旬阳县的“老鼠嗑牙”仍然是“奏法A”“奏法B”“奏法C”三种核心因素在起作用(见谱例13)。

谱例13.旬阳县甘溪镇的锣鼓牌子“老鼠嗑牙”

(4)郧西县的“老鼠嗑牙”。郧西县的歌师傅在“打丧鼓”仪式之闹丧仪程阶段,使用“老鼠嗑牙”的锣鼓牌子。庞国珍、胡华樟的演奏与其他县基本相同,锣鼓牌子在结束前,他们添加了一个“逆分型”的节奏,从而使得结尾得以扩充。通过分析,郧西县的“老鼠嗑牙”仍然是“奏法A”“奏法B”“奏法C”三种核心因素在起作用。

谱例14.郧西县锣鼓牌子“老鼠嗑牙”

谱例15中,把上述四个县的“老鼠嗑牙”截取一段,按照“纵聚合”分布排列在一起,进行简化还原分析。

谱例15.丧锣鼓牌子“老鼠嗑牙”的简化还原分析

通过对上述各个县的锣鼓牌子的简化还原分析可知,在丧锣鼓牌子背景层,“奏法A”好似“头”,“奏法B”好似“腹”,“奏法C”好似“尾”。“奏法A、B、C”是构成“三点水”或“老鼠嗑牙”锣鼓牌子的隐性的核心因素,它们如同是隐藏在丧锣鼓牌子中的“DNA”,不管表演者每次的表演如何变化,其最核心的因素都没有改变。

结 语

在汉江上游地区的丧葬仪式系统中,“打丧鼓”属于“固定性”的仪式,此仪式之闹丧仪程中的锣鼓乐(丧锣鼓牌子)具有丧事活动的专属性,其符号意义明确,它们的使用方式是在历史的传承、传播以及表演者的长期表演实践中形成的,是一种集体无意识的约定和规范;在历史与当下的互动过程中,各地表演者的个人风格和地域风格得以显现。

在模式与变体的互视研究中,表演者路孝琴书写的“三点水”鼓板喳子(规约性的乐谱)具有模式意义,而她表演后产生的锣鼓音声都是鼓板喳子的变体形式;运用文化本位模式分析法,可知她如何将观念性的音乐文化模式(“三点水”鼓板喳子)转换生成音声表层的过程。而与此相逆的过程是简化还原分析,闹丧仪程阶段使用的丧锣鼓牌子“三点水”,在简化还原分析后得到了三种核心因素:奏法A、奏法B、奏法C。

通过对汉江上游五个县的丧锣鼓牌子分析可知,在音声表层结构,“三点水”和不同县的“老鼠嗑牙”会有一些差异(诸如“奏法A”“奏法B”的重复次数、结尾的收束方式、长度变化等),但它们是同一个锣鼓牌子在汉江上游各地传播、传承过程中形成的不同变体,是表演者结合自己的演奏习惯以及当地人的审美需求等因素形成的结果。把各地表演后的丧锣鼓牌子按照“纵聚合”分布排列,通过简化还原分析,就会发现各个县的丧锣鼓牌子,在深层的结构模式如出一辙,在背景层得到的“奏法A、奏法B、奏法C”三个核心因素如同它们的DNA。

总之,各地丧锣鼓牌子在隐性的深层,其节奏特征、奏法特征、音色特征是一致的;各地丧锣鼓牌子的使用场合是相同的,音声符号意义是明确的,包含的文化意义是共通的,这种一致性和共通性无疑也是区域音乐文化认同的发展结果。