体育、音乐与身份认同

阳煜华

(北京化工大学 文法学院社会体育系,北京 100029)

斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)在《文化原理和通俗文化:读本》中,将体育与音乐阐释为“同被大规模观众、听众所消费,被作为一种强大力量和认同感来源的文化文本。两者都能在一种持续紧张状态(关系、影响、对抗)下对于主流文化产生影响。”[1]体育与音乐对主流文化产生影响主要是通过两者交互、嵌合、加聚,从而实现对身份认同的建立、维护和重构。

近年来,占据学术焦点的身份认同(identity)问题以关切“我是谁”为研究主旨,主要探讨自我身份、自我归属如何建构群体身份,又衍生出了“文化认同”“形象认同”“认同感”等相关主题和论点。梳理“认同”研究的学术脉络可以总结出认同理论的两条来源:一是外求,二是内证。一是以微观社会学或符号互动论为基础的认同理论;二是社会心理学所倡导的社会认同理论[2]。认同理论侧重于内证和个体的“自我”,社会认同理论侧重于外求和群体的“我们”。“身份认同”并非主体的本质属性,而是为各种影响因素所共同构建。本研究希冀通过跨学科的精微观察,循迹而行,以获得对体育与音乐的聚合关系更为系统、精当且逻辑一致的理解。

1 历史涟漪与现实回响:体育与音乐相关研究进展

近年来,国内外学术界诸领域都对体育与音乐的论题投以热切关注。在社会科学到人文科学的谱系中,体育学、心理学、人类学、历史学、社会学、音乐学、文学和文化研究的学者都围绕此话题进行着研究、反思和回应。目前的国内研究,不论在界定体育音乐的概念、挖掘体育音乐的功能方面,还是在探究体育与音乐的关系方面,都有笼而统之、直接切入的倾向。基本逻辑无外将体育和音乐作为文化总体中的两个异质个体,抽取其间相似因子,各献其能、两相合和、互相勾连。其间,出现了《体育音乐的美学原理及审美趋向》(贺婷婷,2011)、《突厥人的体育及音乐歌舞艺术》(吴景山,1994)、《体育与音乐:非同寻常的伙伴》(王砚,1997)、《中国体育音乐产业发展现状分析》(郑夏童,2018)、《试析中国体育音乐元素的使用策略》(姚明,2016)等研究成果;另有一类研究则直取奥运会、世界杯主题曲为剖析对象,进行历史梳理、规律总结,有《论奥运会开幕式音乐的历史流变》(牛静,2007)、《历届奥运会主题曲的批评语篇分析》(耿业英等,2013)、《从奥运会主题曲看体育音乐的发展》(吴延,2017)、《足球世界杯主题曲研究》(李跃,2014)等。

究其义理,这种诸学科间的折中主义,可谓之“试水”性质的探讨,也是将主题引向深化的坚实铺垫。相较而言,国外研究则论点更为独特鲜明、理论运用更为纯熟精妙。2009年,Routledge出版社在《体育的声音:运动与音乐的关系》的文集中,首次将体育与音乐的交互影响置于社会文化中进行考量,并进行了先锋性的总结,集结了此领域的各色研究理路。Ken Mcleod的《我们都是冠军:体育与流行音乐的政治学述理》是一部致力于深挖两种文化霸权形式之联系的力作,通过一种前所未有的视角解析了体育和音乐在催生现代经济社会和文化认同发生变化时的内生性作用。作者试图将这两种具有高度影响力的流行文化捆绑,以显示二者在日趋深广的合作关系中所体现出的对个人认同和群体认同的建构和代表性作用[3]。可以窥见,国际体育社会学界于10年之前就已开始运用社会认同理论和身份建构视角,探讨在体育与音乐的交互环境中个体认同与群体认同的转化问题。

2 体育与音乐的聚合关系

2.1 体育与音乐聚合关系的形成基础——文化相似性与异质性

2.1.1 体育与音乐的文化相似性

体育和音乐是世界上传播力和影响力巨大的两大文化实体。打通体育、音乐与身份认同的通道,首先应以体育与音乐之间的文化相似性和异质性作为基本考量。汉斯·迪特尔·科瑞波斯(Hans-Dieter Krebs)曾将体育和音乐的4项基本相似性总结如下:①规则至上,参与者必须遵循既定的规则,且演奏和竞赛当中规则不能随意改变;②在高水平竞技和音乐演奏中,都饱含着长时间身心训练和投入,都会承受一定程度的职业终结伤害的风险;③都存在从业余到精英的金字塔;④都运用“国际通用”的表达形式,看似具有放之四海而皆准的一致性,其实深植着无法根除的西方中心主义[4]。

除此之外,本论亦有4点补充:

(1)两者都能将竞技表现/旋律展现和观众/听众之间的表达与接收关系统合于一体,具有情绪积累作用并激发“时—空”的可延展能力。

(2)个人和集体的相互认同、互为归属、彼此褒扬至关重要。考察篮球、足球、排球、橄榄球、板球、棒球等团体运动会发现,一方面,正由于融于团队的个体展现出无与伦比的才华,才成就了集体的荣誉与胜利;另一方面,获胜后的集体使球员升腾起强烈的归属感与保护荣誉的渴望。这种交互作用亦存在于交响乐团、排舞、流行乐队等音乐形式和团体中。

(3)两者都属于高度流行的大众文化,在日益密合的文化消费中出现了搭车营销、借力发展的现象。消费者在民族、种族、阶级、性别、性观念等方面的矛盾投射在两大领域中,严重挑战了传统观念中其非政治属性的观点。Lady Gaga在2017年“超级碗”中场秀上大唱《God Bless America》和《This Land is Your Land》,公开质讽特朗普政府的“禁穆令”,足以显示两者结合后表达政治立场、变革社会结构的强大触发力量。

(4)除上述重要分析面向外,二者还显示出以下共同特征:由于两者的大众文化属性,在晚近的正统学术研究中都受到排挤,不被列为研究对象。直至19世纪的欧洲才生发出来音乐学的准科学性质,并将西方古典音乐作为一个独立的研究对象(流行音乐尚未进入学术正统)。而体育与通俗音乐的严肃学术研究则兴起于20世纪后半期。

2.1.2 体育与音乐的文化异质性

二者的文化异质性,可理解为后现代主义通过对音乐和体育的再阐释,进而对现代性发起的挑战。某些音乐产业的从业者认为,“健全的精神寓于健全的身体”(mens sana in corpore sano)的理念与他们抱持的享乐主义信条格格不入。对于“玩”音乐的理论及实践者来说,此理念强调训练、自我约束及自我否定,对音乐而言简直就是暴殄天物。

但是,运动竞赛的基本特征——追求卓越、求胜争先是本源性的且无法超越的,这些特征却不会对音乐起到规定性作用。古奥运会的史册中记载了随之举办并且长时间存续的音乐比赛。现今,诸如X Factor、国际柴可夫斯基钢琴大赛等电视直播的赛事都显示出竞赛手段之于现代音乐产业的重要性。据民族音乐家麦克·藤泽尔(Micheal Tenzer)描述,曾经举行过的一次巴厘岛民乐加麦兰(印尼的一种民族管弦乐器)比赛,更像是一种对体育赛事的缅怀而非音乐竞赛。由此,折射出非西方或者非商业性的音乐竞赛的生存现状:“村际的、组织间的音乐竞赛以一种类似于运动竞赛的形式得以复兴,将村民们从每日社会生活中释放出来,并赋予村民们以社区荣誉感和认同感。”[3]所以,对二者的异质性,既不能诋毁,也不能夸大。

2.2 体育音乐聚合物的出现

采用“体育音乐聚合物”来界定本论的研究对象,缘于两者既不是简单的“连”,也不存在生硬的“接”,故不用“体育”来修饰和限定“音乐”,即不用体育音乐这个偏正词汇。而聚合物是单体经过加聚反应(化学反应)形成的产物,可用分子量高低进行区分,恰合二者结合后的超越单体属性的特质,故采之。如从二者的主导/辅助关系和主动/被动关系来看,呈现两类聚合形式——体育音乐高聚物和体育音乐低聚物(图1)。

图1 体育音乐聚合物的形式

2.2.1 体育音乐高聚物

在体育为核心和主导的聚合形式中,体育触角多元、敏锐而亲善性极强,形成了高度依托于体育文化产品的音乐形式。综观国内外体育环境,已呈现体育节事会歌/宣传曲、体育题材电影原声音轨(OST)、项目伴奏、体育广播/电视节目信号曲、团体操音乐、广播体操音乐等诸多表现形式。

(1)体育节事会歌/宣传曲,影响力较大、广为传颂,已逐渐成为扩大声量、树立形象、拉近观众距离的最佳方式。体育节事种类繁多,上至国际、洲际、国家级的综合运动会,单项运动的杯赛、锦标赛、巡回赛,职业运动联盟比赛,下至各类面向大众的公益/商业赛事都制作了会歌和宣传曲。各年龄层大众所熟知的会歌中,既有早期的《洁白的羽毛寄深情》(1979)、《亚洲雄风》(1990)、《爱我中华》(1991)、《To Be Number One》(1990)、《La copa de la vida(The Cup of Life)》(1998),也有晚近的《北京欢迎你》(2008)、《我和你》(2008)、《Waka Waka》(2010)、《雪恋》(2016,申冬奥宣传曲)和NBA季后赛主题曲《We Will Rock You》《Fighter》《The Game of Love》等。其中,《洁白的羽毛寄深情》创作于20世纪70年代末期,是为当时在北京举行的“第三届亚洲羽毛球邀请赛”而创作的歌曲,还入选了“1980年群众最喜爱的15首歌曲”。风靡90年代、“不是会歌、胜似会歌”的《亚洲雄风》为第11届亚洲运动会的宣传曲,大气磅礴、激昂高亢、流传甚广。

(2)体育题材电影原声音轨,既包含主题歌/曲,也有插曲、背景音乐。中外体育电影中原声音轨流芳至今已不胜枚举:《青少年运动员之歌》(1964,《女跳水队员》)、《青春闪光》(1957,《女篮五号》)、《银球飞舞花盛开》(1973,纪录片《万紫千红》)、《Gonna fly now(即时起飞)》(1976,《Rocky(洛基)》)、《Alone in the ring(独守拳台)》(同上)、《I Believe I Can Fly(坚信我能飞)》(1996,《Space Jam(宇宙大灌篮)》)、《Bow Wow Basketball(宝娃篮球)》(2002,《Like Jordan(乔丹传人)》)等。

(3)体育项目伴奏,已融入体育竞赛血脉之中,成为其不可离分的内置性关键元素。在马术、花样游泳、艺术体操、花样滑冰、自由操、武术、健美操、啦啦操等项目的竞技比赛、训练和大众健身娱乐活动中,单项联合会的技术性章程都有伴奏音乐的具体要求。总体来看,各项目伴奏呈现出节奏各异、曲风多元、曲式变幻和演奏形式杂糅的特征。既有为双人滑增辉的《图兰朵》《月光奏鸣曲》等古典音乐,又有让花样游泳谐趣的《Tamacun》《Fanfare Ciocărlia: Dusty Road》等流行音乐;既有为盛装舞步体现欧洲传统的《可爱的安娜波尔卡》《奢华圆舞曲》,还有为自由操留下民族印记的《春节序曲》《康定溜溜城》。

(4)体育广播/电视节目信号曲,常见于固定长期播出的体育广播节目、赛事转播活动的开场、中场、十佳球、五佳球、结束等时点。《Don’t Turn off the Lights(别关灯)》(CCTV《天下足球》信号曲)、《We Will Rock You(我们一起来摇滚)》(NBA信号曲)、《Sirius(天狼星)》(公牛队出场曲)、《Chariots of Fire(烈火战车)》,以及ESPN转播NCAA College Football 的开场曲、CBS转播NCAA疯狂三月(March Madness)开场曲均属此列。我国还专门为运动员接受检阅和各种体育比赛的入场、退场及其他体育活动仪式创作了两首《运动员进行曲》(1960, 1971)。

(5)团体操音乐是中国、朝鲜、前苏联等国大型群众性体育活动——团体操的配乐,也是以上国家独有的文化形式。由于团体操的集体性和主题思想性,所选配乐也体现出符合主旋律的特征。

(6)广播体操音乐为我国中小学生的每日课间体育活动之一——广播体操的配乐。各套广播体操音乐在长时期、高频次的播放过程中,历久弥新、催人奋进,强化了中小学生社会主义建设者和接班人的身份。

2.2.2 体育音乐低聚物

以音乐为核心和主导的聚合形式,其初衷不为体育服务,不依托体育文化产品,却搭载体育主题,借用体育灵感的音乐单品,呈现两种聚合形式:古典音乐单品和流行音乐单品。

在明晰聚合物所包含的各种样态之后,则可借用这些概念进行后续分析探讨。

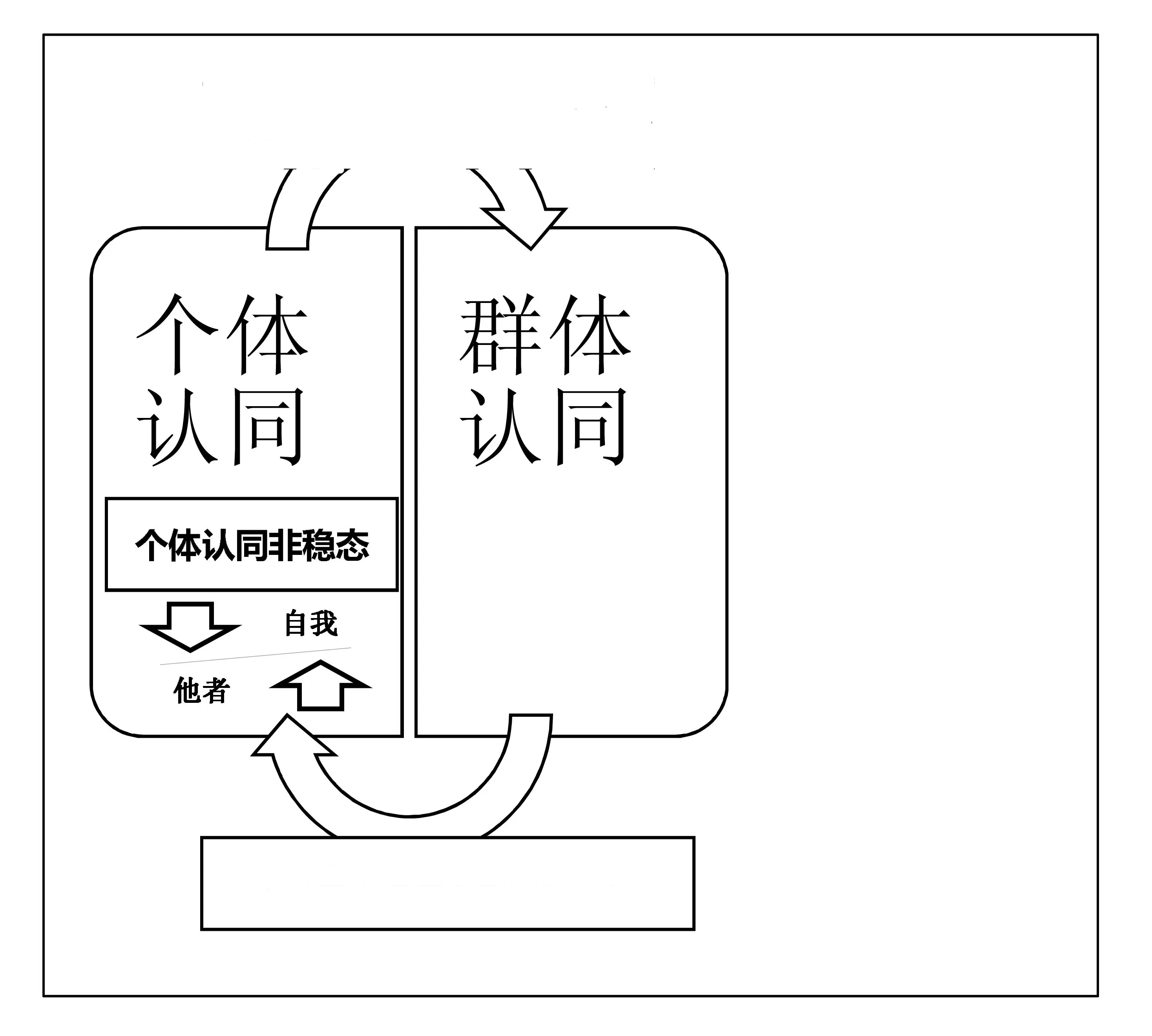

3 体育音乐聚合物与身份认同的维护与重构

本论试图构建一种互动模式(图2)来阐明体育、音乐与身份认同之间的关系。在此模式之中,体育和音乐以不同的聚合形式成为个体认同和群体认同的介质。群体认同通过体育音乐聚合物的动员性力量,将影响加诸个体,个体通过与“他者”的互动获得“自我”的个体确认。作为个体的“我”不断调试自身的社会行为造成流动不居的身份认同非稳态,促使个体认同向群体认同转化。

图2 体育、音乐、身份认同的维护和重构关系图

3.1 身份认同的非稳态

后现代主义理论认为,主体作为一个非本质性的存在,完整性被彻底消解。针对主体的身份认同,不是既成事物,而是流动过程;不是存在,而是趋势。自我认同和群体认同处于一种恒常的非稳态。这种临时性的、自我参照式的状态,在与各种文化形式和文化实践相互交流时得以建立。以此为前提,身份认同的流动性、应变性最易发生在音乐会、夜店和体育场等特殊场景中,因为这些地点是寻求同好和展演认同的流行地标。多位专家高度评价了认同形成的特殊场景及其引发的集体经验的重要性。作曲家麦克·尼曼(Micheal Nyman)曾将英超皇后公园游骑兵队粉丝演唱的圣歌收入自己的《足球大合唱》,认为“足球比赛是一种规模宏大的集体立体声音乐会,这是一种自发的,用本地语言写就的,用以威胁、鼓励、泄愤,将式微的体育精神进行复兴的音乐。”音乐记者保罗·莫利(Paul Morley)在述及舞曲和足球的相似点时认为,“许多人聚集在一处,分享着他们的情绪和生活,显而易见地,把他们联系在一起的是足球比赛。这种方式把人们的悲、喜和胜利一起分享,……当你走进夜店时,会发现一群陌生人毫无缘由地达到情绪的制高点,就像在足球比赛中一样。”[5]个体认同在特殊场景中与群体认同发生谐振,身份认同的非稳态获得了重构的内因。

“一段音乐或一场竞技表演是如何影响人们的?”并非问题的全部。只是认同形成过程中“流”的问题,而问题的核心在于“源”。如何生产出音乐或竞技表演?如何建构音乐体验/观赛体验以获得双重认同?我们只有同时获得主观个体认同和群体认同时,体验才能形成意义。创造/聆听音乐、观赏/参与竞技的过程,是一种对于过程中的自我的体验。专注于流行音乐文化的音乐社会学家、摇滚批评家Simon Frith认为,“展现和聆听音乐就是认同本身的隐喻,而非‘反映’或‘代表’社会群体。音乐,具有生产认同的能力,我们能够应用这种洞察力来解析体育消费和体育休闲。”[6]音乐、体育,如认同一样,在表现过程中刻画了个体的社会性和社会的个体性。通过音乐将爱恨情仇加诸体育的本体,形成自我梳理的过程。即使出发时是相互矛盾的,个体仍然会在比赛现场和群体观看等特殊场景中调适自我,试图找到调和的途径,并将自我梳理成一个统一整体。自我认同处于游弋和流动态的个体,通过聆听、吟唱、助威、律动将自我外化,审视作为主体的“我”的存在。在体育场景中获得的音乐审美体验,是对身份认同多元化和非稳态的重构,意味着人类体验自身,而不仅仅是人类体验世界。音乐与体育一道,塑造了身中之心和心中之身。

3.2 青少年:体育音乐聚合物的动员对象

对于既是身份认同的主体,也是体育音乐聚合物的客体的青少年和中年群体来说,音乐和体育是两股强大的动员性、感召性力量。体育音乐聚合物,占据了他们的现时生活和远景发展,在构建青年人的个体认同和群体认同方面比往昔浸入更深,逐渐变成了一种调试本土/全球多样性的可复制性机制和解决多样性困境的赋权策略。在这个以幻灭和异化为特征的时代,音乐和体育扮演了解放青年人的重要角色。随着电视网络和无线互联技术的普及,各种终端设备上昼夜不停地播放着音乐和体育节目。这种弥散性的动员力量,通过介入青(少)年认同(服饰、发型、音乐、舞蹈与语体特征)的生产与再生产过程,为加速其成长和认同更新提供了便利。通过各式隐喻改造的传统青年动员模式赋予青年人新的公民身份,具体表现为体育音乐聚合物的消费者成为民族国家(Nation-State)的新公民。

20世纪90年代后期,赢利不断膨胀的音乐和体育市场派生出各种扩张市场的联合策略,创造出巨大的商业机会。一时间,兴起了一股复兴文化帝国主义和对侵蚀本土音乐流派和体育体系讨论的热潮,认为“就像关联的政治花瓶一样,各大商业机构已经成为形塑青少年体育和音乐口味的先锋。”[7]日前,唱跳真人秀节目《偶像练习生》C位得主蔡徐坤竟成为NBA中国区形象大使,充分显示了作为职业体育圭臬的NBA已经被现代音乐产业/娱乐业深度勾连,荧光棒、数据组、热搜、字幕组迅速结合了体育音乐聚合物的动员性获得了商业成功。

3.3 体育音乐聚合物对身份认同的维护与重构

3.3.1 体育音乐聚合物(古典音乐)对身份认同的维护

后现代主义和消费社会语境,已重新配置了体育与音乐的关系,并加强了两者的联系。但追溯二者的历史姻缘时,还是应该敏锐地察觉到变革对延续性带来的影响。古罗马的公共体育娱乐活动——角斗士表演就有音乐伴奏。的黎波里古物博物馆陈列有一块被命名为《由管乐队伴奏的角斗士角斗》[8](约公元70年)的北非希尔登附近别墅上的马赛克,乐师在演奏长喇叭、两只曲线角和一架风琴,记载了体育活动中观众、音乐、运动员、竞技表现之间的相互渲染作用。又如典籍所录,古奥运会上音乐已登场献艺。参与古奥运会歌唱比赛的选手纷纷为奥林匹克竞技会唱起度身定制的圣歌,并获得月桂花冠。号角声会召唤运动员参与竞赛(吹号本身就是一种奥林匹克传统),有些运动员还会伴随着笛声参与五项竞技。现代奥林匹克运动的创始人顾拜旦认为“音乐是一种最能够为运动提供直接支持的艺术形式。”[9]作为一个人本主义者、唯美主义者、瓦格纳曲风崇拜者,他坚信“自从古奥运会终止后,体育与艺术已经被人为地割裂开。”所以,他希望能够将音乐和其他的艺术形式融入运动会。这也是作为高雅文化代表的古典音乐①能竞秀于其他艺术形式,在奥林匹克价值观中被单独提及的原因。“对于奥林匹克运动来说,音乐已经不仅仅是一种附属性的元素,也不仅仅是一种简单的娱乐形式。自现代奥运会始,在运动会后为音乐竞赛的冠军加封圣徒的仪式中尽显古典音乐的重要性,将他们与顾拜旦称之为‘一般的体育冠军’区别开来,并赋予他们一种神话的,甚至是神学的,具有特殊重要性的光环。”[10]

持同一观点的Segrave在论及现代奥林匹克语境下,贝多芬代表作《第九交响曲》的意识形态作用时指出,“这种奥林匹克史中出现的竞争性本质,展示了音乐如何被用于建构一种主导的奥林匹克主义叙述和形象,因此一种特殊的体育霸权观点被合理化和正义化了。”[9]此处所及体育霸权主义并无贬义,仅强调了奥林匹克运动中的意识形态领导权的归属,以及被统治者在心理观念上的顺从和满足于现状,既是主导权的伸张,又是被领导者的顺从,这种领导职能建立在统治者和被统治者的共同信仰之上。在本论语境中,也就是通过对古典音乐的提倡和对奥运会音乐比赛曲风的纯化,将奥林匹克运动的主导者和参与者统一在同一的意识形态上。由此可见,奥林匹克运动的初始设定中就已通过古典音乐竞赛的形式,构建了精英主义的身份认同。

20世纪上半期,体育与音乐搭车营销、借力发展的营销方式开始出现,后来一发不可收。长久以来,体育被用于销售音乐,反之亦然。举例来说,约瑟夫·施特劳斯的作品《运动员快速波尔卡》(Sport Polka Schnell)展现出19世纪五六十年代德国体操的影响力已波及维也纳。这种现象不仅反映出体育运动的快速成长,也从一个侧面显示了久负盛名的施特劳斯家族的舞曲产业兴旺发达(家族也创作过许多赛马主题作品)。相反地,阿尔伯特·塞尔哥德(Albert Theilgaard)1923年创作了一部《网球快步舞曲》(Tennis-Sko-Trot),只是为了给自己家在丹麦KØge小镇的橡胶厂生产的网球鞋做广告。

近年来出现了诸多经典的体育乐章,比如梅森的足球歌剧《客场作战》(Playing Away)、土耳其裔美国作曲家Kamran Ince 的第五合唱交响曲《加拉塔萨雷》(Galatasaray)。后者是专为土耳其足球豪门加拉塔萨雷俱乐部100周年庆而写,它用幽灵式的旁白开头,虚构了一场现代球迷穿越时空跟往昔幽灵球迷的密切交谈,设定了一种可感知的精神集体主义状态。其中,爱、骄傲、热情、狮子、王者等意象逐一出现,融入经年累积而成的支持者/崇拜者的话语体系,描绘出“狮化的”球迷形象以达到神圣状态。经过古典音乐形式的加持,加拉塔萨雷俱乐部与其球迷赢得了历史风尘带来的文化资本。在这场体育与音乐的联袂演出中,体育和音乐,谁是形式,谁是内容,不得而知。

在体育尚为古典音乐统率的奥林匹克运动发展初期,由于传播资源的有限性,古典音乐的“书写权”往往被精英阶层(IOC)掌控。在对奥林匹克泽被的普罗大众进行类别划分与定性时,精英阶层根据自身群体利益,掌控着“他者”群体的主导权与判定权,与体育运动相配的是古典音乐式的“好音乐”,而不是摇滚乐那样的“坏音乐”。

3.3.2 体育音乐聚合物(流行音乐)对身份认同的重构

体育与不同音乐类型都具有聚合的可能性,流行音乐与体育产生了更为密切的联系。体育节事、电影、转播发生的现场(体育场馆、体育公园、影院、体育主题酒吧等)提供了互动与分享的场景,朗朗上口的会歌、宣传曲、主题歌大大增强了信息的反馈、互动机制,影响着个体的自我认同及其对自己所属群体的认同。

从18世纪早期至今,体育一直在流行音乐中占有一席之地。不管是为个人或集体项目的胜利欢庆,还是在城域、国家、国际各个层面建构起对冠军英雄般的认同,抑或唤起对比赛激动人心瞬间的回忆,强化体育在大众意识中的主导作用等方面,都有通俗音乐的身影。19世纪晚期至20世纪早期,体育音乐高聚物的商业潜力被发挥到极致——出现了体育电影主题歌、奥运会会歌。同时,也出现了体育音乐低聚物的雏形——以板球运动为蓝本创作的流行民谣[12],和以自行车、橄榄球、划船、网球、足球、赛马、高尔夫、桌球、射击、游泳、登山、拳击和打猎等为主题的维多利亚风格和爱德华风格的歌曲。曼根认为:“大多数维多利亚和爱德华时代的公共学校,都在音乐、校歌、散文、诗当中对竞技狂热大加赞美和大肆复制,对凝聚力、认同、爱国主义和道德进行修辞美化,这是一种能够有效地建构起个体和集体认同的方式。”[13]

体育节事会歌、体育节目信号曲,已经演化为一种重要机制——将体育节事/节目、体育迷与通过观赏获得社会文化认同感之间建立起清晰的联系,让体育节事成为张僧繇笔下“点之即飞去”的威龙。体育会歌/主题曲就是不可或缺的“点睛之笔”。

20世纪60年代,流行音乐兴起并加强了与体育的联系。英国出现了大量与足球相关的流行音乐。盛极之时,足球运动员也参与唱片录制。英国New Order乐队也选在1990年世界杯发布新歌《动态世界》(World in Motion),一遍遍吟唱“表达你自己”如魔音贯耳,高唱着“我们不是足球流氓,这不是一首足球歌曲,三狮军团在我胸前,我知道我们错不了。我们正在为英格兰队踢球,我们正在播放歌曲。我们为英格兰歌唱,再会!一对一!”。电子乐曲风和心底呐喊相互作用,完成了冲破、剥茧、出离、重建的身份认同过程。此歌曲一举大获成功,也是“足球音乐化”的通俗表现形式。

20世纪六七十年代之交,美国青少年中盛行反主流文化的社会运动,另类体育文化生发于此。音乐在另类体育文化发展中推波助澜。“在冲浪、单板滑雪、滑板运动中,音乐是青少年形成认同的最基础元素。”[14]不论是滑板世界杯还是滑板公园,New Wave Music、Punk、Hip-Hop等音乐形式响彻天际,滑手满身涂鸦,穿着怀旧球鞋,其口头语言、滑板技巧、服饰和音乐构成了独具特色的滑板文化。一系列的文化符号就这样技巧性地拼接成了身份认同。这种认同通常需要与文化实践(体育音乐聚合物)进行自我指认的协商后,才能最终形成。

自20世纪80年代体育走过电视时代,又从千禧年走进网络时代,音乐变成为赛事观众设定基调、营造氛围的助推者,也是竞技表现和体育消费的重要形式。BBC的老牌节目《Match of the Day》的主题曲被票选为英国观众最熟知的电视信号曲[15]。体育节目主题曲已经成为观众体验中不可或缺的元素。在1979—1980年的新西兰橄榄球联盟电视转播中,也出现了一曲酒吧摇滚歌曲《给他们尝尝奇异果》(Give Them a Taste of Kiwi)。“这首歌并不仅仅是一种无关痛痒的伴奏,作为主题曲已经与男性气质和国家认同紧密相关。”[16]对于大多数的球赛观众来说,歌曲文本清晰地勾勒出其生存环境的重要元素,强化了新西兰所崇尚的硬汉男性特征,并与将硬汉勇夺胜利的民族主义相联系,并作为文化佐证。

与大银幕上的体育展演并驾齐驱的,还有许多流传久远的体育主题电影原声带。上世纪50年代,新中国第一部彩色体育故事影片《女篮5号》风靡全国,一曲《青春闪光》(1957)用高昂的曲调将“体育之光”“集体荣光”“热爱的目光”“春雷的鼓掌”“友谊的力量”链接在一起,流露出欢快、希冀、积极向上的情绪,处处洋溢着对新生活的向往。无独有偶,Lindsay Anderson指导的电影《如此运动生涯》(This Sporting Life,1963)的同名主题曲,由一位非常强势的表现主义艺术家罗伯特·杰哈德(Robert Gerhard)进行配乐。在刺耳的非谐振和荒凉音景的衬托下,杰哈德成功唤起了交错的感觉——既反映出人类的残酷本质,又映衬出上世纪50年代末期英格兰北部的职业橄榄球联盟中场上场下均冷酷无情的现实,让绝望和无助跃然银幕。

作为一部电影不可缺少的元素之一,音乐在电影制作中服务于观众情绪走向、认同建构、环境勾勒、气氛营造,以及对画面进行补充。所以,音乐已逐渐成为复杂的政治经济语境之下,影响体育呈现的重要元素。赢得1981年奥斯卡最佳电影配乐奖的《烈火战车》(Chariots of Fire)配乐,所用调式发人深思,恰到好处地展示了古希腊的传统美感,以及科林斯人暗合着潜在生命律动的奋力竞技和为荣誉而战的尊贵感。

4 从古典到流行:体育音乐聚合物重构身份认同的例证

随着美国缔造的体育消费模式在全世界范围内被广为采用,音乐也乘势而上,获得了在职业体育领域维护和调和身份认同的主导地位。以起源于13世纪英格兰的板球运动为例,这种传统意义上田园牧歌式的体育运动,长久以来被认为是一种“偶然被礼貌掌声打断的轻声撞击皮革的运动”。20世纪60年代后,不管是英国国内比赛还是国际比赛,英式板球赛场售票窗口或球门底线记分牌旁边的扬声器都会大声播放出傲慢无礼、爆发式的摇滚乐或流行音乐。很显然,主办方在试图用流行音乐招徕更多、更年轻、不同文化背景的观众。这种由消费社会的嗜金属性诱发的营销方式的改变,使传统中阶级区隔较强的体育运动的身份认同被迫松动——“国王的运动”变成了“庶民的运动”。音乐也成为改变赛场文化的重要成分,狂躁的客队球迷团进行叫嚣式的大合唱,自封的英式摇滚逐渐占领了赛场。直到20世纪90年代,板球官方机构意识到区隔打破对赛事发展不利,便禁止场地出现乐器。因为球赛运营方认为大多数观众都觉得奏响乐器是一种骚扰和分散注意力的方式。而此时的英式摇滚鼓手比利·库珀(Billy Cooper)的歌曲伴奏和乐队主唱也只能成为英式板球通俗文化的粗俗表达了。板球观赛文化的主流审美面临的挑战体现在,与田园生活方式相协调的基督教圣歌从板球场上隐退,取而代之为英式摇滚。挑战仅为挑战,在2012年伦敦奥运会开幕式上还是使用了《耶路撒冷》《伦敦德里的空气》和《天堂甜点》等圣咏曲来重新建立与运动项目原发形式相匹配的集体认同,以使板球重获“中产阶级的运动”身份。

在现代文化领域,体育和音乐的边界已变得绵长而交错。在现实的球场情境中,越来越多的足球、篮球和橄榄球俱乐部意识到在音乐伴奏下的声浪会极大激发主队斗志,纷纷采取现场播放俱乐部主题曲的形式,以鼓励和加强球迷在赛前唱歌造势。这种曾经不被允许的集体认同的自发展演方式,如今却变成被官方承认的、常规性的人为气氛制造方式。也有观点认为,这种对秩序和权威的侵犯(如上文的板球案例)会成为球迷文化的一部分,反蚀体育运动。不过,“当英格兰和威尔士板球队进入测试赛的主场场地时,播放了一曲19世纪英国作曲家休伯特·帕里爵士(Hubert Palry)创作的《耶路撒冷》,直接认同了高水平职业板球赛还是英国诗人威廉·布莱克(William Blake)所述的《翠绿怡人之地》(Green and Pleseant Land)。”[3]很显然,英式板球还在延续着田园牧歌风格。换言之,体育运动造就的英国绅士身份认同,还是在一定程度上得到了捍卫和维护。

虽然,后现代主义所倡之音乐具有文化民主化效果的乐观观点被一再存疑,但是“足球音乐化”却在实践上给予其有力支持。上世纪80年代,英国足球流氓以及希尔斯伯勒和海塞尔体育场惨案的发生缘于身份认同带来的结构性条件和动员作用,曾使足球的正面形象消失殆尽。所幸的是足球音乐化逆流而上重构了身份认同。如Redhead所言,“足球‘音乐化’过程(还有足球‘文学化’的平行发展过程),成为一种足球改善自身恶劣形象的方式。”[5]音乐和文学成为了帮助英国足球度过这场认同危机的行之有效的中介。1990年,帕瓦罗蒂、多明戈和卡雷拉斯合作的全球直播音乐会中演出了普契尼《图兰朵》的《今夜无人入睡》选段。这段唱腔也被用作1990年世界杯的背景音乐,直取当年单曲排行榜第1名。这亦是从20世纪80年代开始的足球音乐攀升至顶点的极盛之象。多态并存的体育音乐高聚物的出现,从根源上打破了身份书写权的垄断性,无层级式的多节点连接赋予每个个体、每个群体无差别的接入权。只要接入日常生活(打开电视、接入网络),无处不在的赛事转播、体育电影、体育广告中的运动音轨,就能让原先被贴以“标签”无处辩解的少数群体获得利益重申的机会,被“歪曲”的形象得以恢复。从某种意义上说,体育音乐聚合物表现出一系列征兆:果断与现代性解体、高雅与低俗文化的分野重新弥合,以及文化等级制度扁平化趋势等。

5 结语

21世纪的中国,正面临着大众体育休闲需求全面爆发带来的身份认同转变机遇。2019年5月,中国跑马爱好者在美丽的环十三陵水库跑道上享受了来自伦敦格林威治、主打音乐元素、将健康饮食和生活方式等理念融入跑步的“悦节拍(Run to the Beat)”半马项目。我们开始逐渐感受到多场景下的体育、音乐与身份认同的相互激荡。音乐与体育,既是伦理的、也是美学的,既是理性的、也是感性的。于国家而言,正如教育学家程其保在《晨光周刊》1937年刊发的《体育音乐与民族复兴》中提出的,“复兴之道虽各不同,但其基础条件不外国民体格健壮与国民生活之优美。体格健壮,系乎体育;生活优美,系乎音乐。”[17]于个人而言,体育与音乐的姻亲是体育打开个体认同与群体认同的闭合循环,变其为多元交互开放机制的重要力量。

注释:

① 古典音乐,从本质上来说具备时序性,是一种编纂于18世纪50年代到19世纪20年代之间的欧洲主流音乐形式,存在于巴洛克时期之后,罗曼蒂克时期之前。因其复杂多样的创作技术和所能承载的厚重内涵,有别于通俗音乐和民间音乐。此乐派三位最著名的作曲家是海顿、莫扎特和贝多芬。