中国20世纪初的“美术革命”以及关于“改良中国画论”的争议

李继开

【摘要】陈独秀的“美术革命”中所体现出的唯科学主义的艺术观念,是中国20世纪初一些重要的社会文化精英的共识,徐悲鸿的文章《中国画改良之方法》的发表具体化了康有为对于当时中国美术的“此事亦当变法”的主张。陈独秀、康有为、徐悲鸿等人试图以更为科学的“写实”精神改造中国绘画的主张,却激发了另一批对传统绘画的“精粹”有着更深理解与更深厚的感情的画家们对传统文人画的维护与梳理。

【关键词】传统绘画;美术革命;改造中国画

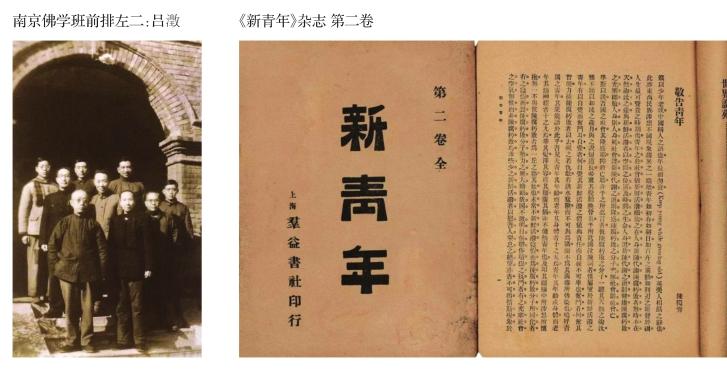

1918年1月,陈独秀在他主编的《新青年》杂志上发表了画家吕瀓的来信,并且用了一个颇为惊世骇俗的标题:美术革命。作为留日归国的画家,吕瀓所说的“革命”,所针对的是西画东渐过程中所出现的技巧低劣、趣味庸俗的问题。他说:“美育之说,渐渐流传,乃俗士骛利,无微不至,徒袭西画皮毛,一变而为艳俗,以迎合庸众好色之心……充其极必使恒人之美情,悉失其正羊,而变思想为卑鄙龌龊而后已。”①可以看出,作为经过严格系统的美术专业训练的留学画家,吕瀓想要做的,其实是以真正严肃高雅的西画,来革“海上画工”笔下的那种“面目不分阴阳,四肢不成全体”“至于画题,全从引起肉感设想”的民间西洋画的命。

然而,对于积极参与政治活动,致力于倡导激进的新思想的陈独秀而言,民间美术的低劣与庸俗显然并不是他所关注的问题,他真正关注的是中国画的改良与革新的问题。因此,他随后就将革命的对象导向了清初“四王”所代表的中国传统绘画之中。他说:“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为要改良中国画,断不能不采用洋画的写实精神……画家也必须用写实主义。”②在这里,他明确地提出,要以西方的写实精神,来革以四王为代表的以“摹古”为取向的传统绘画的命。他认为,两宋时期的中国绘画还比较有写实主义的气息,但两宋以后,中国绘画走上了一条以复写古画为尚的“恶画”路线。而要使中国的绘画恢复创造的活力,唯有重新高扬写实精神才行。

陈独秀的“美术革命”中所体现出的唯科学主义的艺术观念,其实是中国20世纪初一些重要的社会文化精英的一种共识。早在《美术革命》发表之前,康有为就曾经有过“中国近世之画衰败极矣,盖有画论之谬也”的感叹。早在1904年,康有为在游历意大利的时候,欧洲写实绘画,尤其是拉斐尔杰出的绘画艺术,让他大为惊叹,他认为“吾国画学疏浅,远不如之”,随后就产生了“此事亦当变法”的想法。他认为,欧美的写实绘画,“与六朝唐宋之法同”,因此,他认为要变革中国画,既可以“六朝唐宋”绘画为参照,“以复古为更新”。需要注意的是,康有为所主张的复古,是要复唐宋绘画、院体画、界画这些体现了“写实精神”的传统绘画之古,而不是赵孟頫强调笔墨的“托古改制”之古,更不是“四王”所标榜的落笔必有出处的复古。另外,当然也是更重要的,是以“洋画”为参照,实际上是以高度写实的欧洲古典艺术为参照。而康有为的学生,另一重要的社会思想家梁启超的艺术观念也与此大体相似。梁启超1922年在北京美术学校所作的题为“美术与科学”的演讲中,着重阐明了自己“科学化的美术”的观念,指出“科学的根本精神,全在养成观察力”,他认为美术的关键在于“观察自然”,在于“取纯客观的态度”。

从西方艺术发展历史来看,当陈独秀、康有为、梁启超等当时一流的社会文化思想家将中国绘画艺术的前途与科学紧密地捆绑在一起的时候,其实正是西方文化与艺术领域里的非理性思潮蓬勃发展之时。早在1892年,法国象征主义绘画重要的鼓吹者奥利耶在他的《象征主义画家》一文中写道:“怀着孩童般的热心宣布了八十年来科学观察和推理的万能,并认为在显微镜和解剖刀下没有一件神秘的事情之后,19世纪最后醒悟到其努力似乎前功尽弃,而其夸耀也似乎幼稚无聊。人类还是在同样的谜团里,同样浩瀚无边的未知中探索,而这更因久经忽视而越发扑朔,越发迷惘。”③奥利耶的这段话表明,象征主义思潮其实正是对19世纪以来日益成为一种左右人们思维方式的科学主义的反拨,是欧洲思想文化从理性主义转向非理性主义,从祛魅转向返魅的重大转折的开端。

对于今天谙熟西方一百多年的现当代艺术发展历程的人而言,回看“五四运动”前后在美术领域发生的这一段历史,自然会以为陈、康、梁等人对于艺术的理解其实并不深刻。然而,回到具体的历史时期,在那个几乎以科学与革命为意识形态的大变革时代,人们其实是很难超越这种思维定式的。而且,从另一个角度看,毕竟中国的确没有真正发展出高度科学的“写实艺术”,在中国的绘画艺术的发展进程中,写实艺术也的确是无法绕过的重要一课。因此,当这些有着巨大影响的社会文化领袖聚焦于美术领域的“革命”,将美术领域的变革与整个社会领域的变革以“令人信服”的理论方式联系在一起的时候,无疑会产生巨大的社会影响。而对于那些恪守中国传统绘画的正统观念的画家而言,这些文化领袖公开阐明的艺术观念,无疑是一种沉重的精神压力。这是因为,尽管西画东渐已经有很长的历史,尽管随着近十年来在欧美、日本学习西洋画的留学生的社会影响逐渐扩大,尽管在蔡元培的“以美育代宗教说”的系统中,更适应于学校教育体制的西洋美术有着明显的优势,但那些恪守传统绘画正统理念的画家,还是可以以“笔墨”“气韵”“逸气”的传统理念来对抗那些为中国文化理念中并不注重的皮毛化的视觉幻象的,但这些文化领袖们公开阐明的美术观念却颠覆了这种微妙的平衡关系,事实上为他们戴上了“落后”“保守”“颓败”“没有創造力”等一顶顶无形的帽子。

正是在这样的背景下,1918年5月23日至25日的《北京大学日刊》连载了年仅23岁的徐悲鸿的文章《中国画改良之方法》,1920年6月在《绘学杂志》上转载,改名为《中国画改良论》。这篇文章是徐悲鸿在北京大学画法研究会上的演讲稿。作为康有为的入室弟子,徐悲鸿的美术观念的形成显然深受康有为的影响。因此,在这篇文章的一开头就出现了“中国画学之颓败,至今日已极矣”的论断。他随后说道:“凡世界文明理无退化,独中国之画在今日,比二十年前退五十步,三百年前退五百步,五百年前退四百步,七百年前千步,千年前百步。”像陈独秀、康有为一样,徐悲鸿也将导致如此“颓坏”的原因归结为“守旧”,他提出改良的总原则是“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”。与此同时,他还特别强调要破除派别与门户之见。而改良的根本目标是“惟妙惟肖”,他认为,“妙属于美,肖属于艺”,“肖或不妙,未有妙而不肖者”。

徐悲鸿出生于江苏宜兴的一个贫苦画师家庭,自幼就跟随父亲徐达章学习传统绘画。这样的家庭环境里,极富绘画天才的徐悲鸿更倾心于需要更严格的绘画技巧的肖像画。1914年,父亲病逝后,徐悲鸿就是凭着他颇具功力的“写真”能力,受到许多文化名流的青睐,进而得到康有为的赏识,成为他的入室弟子。从徐悲鸿早年的艺术经历来看,他深厚的传统绘画功底显然并不是受两宋以后成为画学正宗的“文人画”的影响,而是康有为所欣赏的“六朝唐宋”绘画。从这个角度来说,徐悲鸿的《中国画改良论》显然正是康有为“此事亦当变法”的延伸。

但陈独秀、康有为、徐悲鸿等人试图以更为科学的“写实”精神改造中国绘画的主张,却激发了另一批对传统绘画的“精粹”有着更深理解与更深厚的感情的画家们对传统文人画的维护与梳理。曾经在英国研究西方法律的金城,出生于传统文化素养深厚的家庭。金城的兄妹十多人留学欧美,他本人还去法国考察过艺术。他很反感以科学与进化论的观念评判艺术的优劣。他说:“时间事务,皆可作新旧之论,独于绘画事业,无新旧之论……深知无旧无新,新即是旧,化其旧虽旧亦新,泥其新虽新亦旧。”④著名学者、翻译家林纾,则在对比了中国传统绘画与西洋画的特点之后,成为“国粹”的坚定维护者。他以为中国传统绘画胜在“雅趣”,所以,他宁愿“至老仍守中国就有之学”。毫无疑问,像金城、林纾这样的传统主义者其实对精深的中国传统绘画也许有着更为体察入微的赏鉴能力,然而,在那个大变革的时代,他们显然无法为古代博大精深的绘画艺术与时下气格衰弱的中国画现状之间的巨大差异,找到一种令人信服的解释。因此,他们这种颇为深厚传统修养,事实上无法与革命派或改良派咄咄逼人的锋芒相抗衡。

1902年与鲁迅同时进入东京弘文学院的陈师曾也是中国“文人画”核心价值坚定的维护者。他发表在1921年出版的《绘学杂志》上的《文人画的价值》一文中写道:“旷观古今文人之画,其格局何等谨严,意匠何等精密,下笔何等矜慎,立论何等幽微,学养何等深醇,岂粗心浮气轻妄之辈所能望其肩背哉!”⑤他指出,文人画“首重精神,不贵形式”,文人画之奇,在于“发挥性灵于感想而已”,最重要的是,他从敏锐地注意到中西方绘画发展上所呈现出的一种颇为相同的规律:“六朝进于汉魏,隋唐进于六朝,人意之求工,亦自然之势。而求工之一转,则必有草草数笔而摄全神者……宋人工丽可谓极矣!如黄筌、徐熙、滕昌佑、易元吉辈,皆写生能手。而东坡、文与可,极不以形似立论。”“西洋画可谓形似极矣……而进来之后印象派,乃反其道而行之,不重客体,专任主观。立体派、未来派、表现派,联翩演出,其思想之转变,亦足以见形似之不足尽艺术之长,而不能不别有所求矣。”⑥

应该说,无论是就对中国传统文人画的内在价值的理解,还是就对中西艺术发展规律的敏锐洞察而言,于年轻气盛的徐悲鸿相比,年长19岁的陈师曾其实都要胜出一筹。但问题是,在如何变革当时的确呈现出颓败之势的中国画的问题上,陈师曾是无法给出与徐悲鸿以写实精神改良中国画的观念相抗衡的,令人信服的方案的。

结语

从以上的历史简单梳理可以看出,中国20世纪初的“美术革命”以及关于“改良中国画论”的争议都是基于时代发展背景下的唯科学主义的艺术观念对于中国20世纪初美术发展进程的影响。这样的种种观念与争议逐渐演变和形成了中国近现代美术发生与实践的最初土壤。因为整个中国近现代的历史,是一部从传统的封建社会向民主、科学的现代社会不断发展衍化的历史。在这个漫长而艰难的发展衍化的历程中,作为民族传统的“中学”与以“自然科学”为表征的“西学”的关系,也在不断发生着或缓慢或剧烈的变化。在这一时期之后我们可以通过艺术史看到,实际上,“中国画”领域对于“美术革命”以及作为“美术革命”的艺术主张与观念的具体体现的“中国画改良论”的更为持久而深入的回应,是由黄宾虹与傅抱石这两位著名画家作出的。这一点在中国20世纪初的“美术革命”和关于“改良中国画论”的争议之后形成的基础上的陆续具体实践中便开始显现出来。

注释:

①转引自郎绍君、水天中《二十世纪中国美术文选》,上海书画出版社,1999,第26页。

②同上,第29页。

③[美]Herschel Chipp:《三個人的天空》,余珊珊译,吉林美术出版社,2000,第117—118页。

④转引自吕澎《20世纪中国艺术史》,北京大学出版社,2006,第109页。

⑤陈师曾:《中国绘画史》,中华书局,2010,第142页。

⑥同上,第147页。

参考文献:

[1]郎绍君,水天中.二十世纪中国美术文选[M].上海:上海书画出版社,1999.

[2]吕澎. 20世纪中国艺术史[M].北京:北京大学出版社,2006.

[3]陈师曾.中国绘画史[M].北京:中华书局,2010.

[4]Herschel Chip.三个人的天空[M].余珊珊,译.长春:吉林美术出版社,2000.