双重分割视角下城市流动人口的主客观社会地位获得研究

许 琪 陈 烨

内容提要 本文使用2015年CGSS数据研究了中国城市劳动力市场上的户籍分层。基于城乡分割和区域分割理论,将城市劳动力分为本地市民、外地市民、本地农民和外地农民四类。研究发现,这四类人群在多个主客观社会地位指标上均存在显著差异,四类人群在人力资本、社会资本等资源禀赋特征上的差异是导致上述差异的重要原因。排除资源禀赋特征的影响后,外地市民相比本地市民在职业和收入方面存在明显优势,但在主观社会地位自评方面并无优势;外地农民相比本地农民在客观社会地位上无明显差异,但在主观自评社会地位上却显著更低。研究认为,今后的研究应当更加关注流动人口(特别是外地农民)的主观社会地位,努力提高流动人口的主观获得感。

关键字 农民工 主观社会地位 城乡分割 区域分割 户籍制度

一、研究背景和研究问题

自1978年改革开放以来,中国在农村和城市实施的一系列经济改革,打破了计划经济时期城乡之间的隔离状态,由此也拉开了农村青壮年劳动力进城务工的序幕[1]段成荣、杨舸、张斐、卢雪和:《改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势》,〔北京〕《人口研究》2008年第6期。。为此,学术界从城乡二元分割的理论视角出发,对农村进城务工人员(以下简称“农民工”)进行了很多研究和讨论。有学者认为,“农民工”是中国社会中一个非常特殊的群体,他们在户籍上属于农业户口,身份上是农村人,职业上是工人[2]田丰:《逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006—2015)》,〔北京〕《社会学研究》2017年第3期。。受限于农业户口和长期以来形成的城乡二元分割体制,“农民工”在职业发展和融入城市生活等方面都面临很多阻碍。研究发现,“农民工”大多在工资低、工作条件差且不稳定、缺少福利保障的次级劳动力市场工作,而拥有城镇户口的市民则绝大多数在工资相对较高、工作条件较好且稳定、福利保障优越的初级劳动力市场就业[1]章莉、李实,Darity,W.A.,Sharpe,R.V.:《中国劳动力市场上工资收入的户籍歧视》,〔北京〕《管理世界》2014年第11期。。除此之外,“农民工”在住房、医疗、社会保障、子女入学等方面也无法享受与城市居民相同的待遇[2]何熠华、杨菊华:《安居还是寄居?不同户籍身份流动人口居住状况研究》,〔北京〕《人口研究》2013年第6期;郭菲、张展新:《流动人口在城市劳动力市场中的地位:三群体研究》,〔北京〕《人口研究》2012年第1期。。因此,很多学者认为,随着“农民工”大量涌入城市,原先存在的城乡二元结构正在城市得以转化和复制,即在城市内部形成了拥有城镇户口的城市居民与拥有农业户口的“农民工”之间的新城乡二元分割[3]张翼:《农民工“进城落户”意愿与中国近期城镇化道路的选择》,〔北京〕《中国人口科学》2011年第2期。。

经典的城乡分割理论重点关注城市劳动力市场上因户口性质(农业/非农业)导致的户籍区别,但却很少关注户口所在地(外地/本地)对流动人口社会经济地位的影响。然而,自2000年以后,地区发展的不平衡性和城市的扩张性发展已然驱动大量小城市和中西部城市的城镇户籍居民流入大城市或东部城市,其绝对数量之大,不容忽视[4]马小红、段成荣、郭静:《四类流动人口的比较研究》,〔北京〕《中国人口科学》2014年第5期。。也就是说,当前城市流动人口已包含多个群体:其中既有城镇户籍人口,也有农业户籍人口;既有已经取得本地户籍的人口,也有未取得本地户籍的人口。从城乡分割理论视角看,在城市中,由户口性质决定的城乡户籍身份是导致不平等问题的根源;而按照新兴的区域分割观点,户口所在地已取代户口性质成为城市中不平等的主要基点[5]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。虽然区域分割或者包含城乡分割和区域分割在内的双重分割作为一种新兴的理论分析视角在近些年来得到了一些学者的关注[6]李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,〔北京〕《社会学研究》2011年第2期;原新、韩靓:《多重分割视角下外来人口就业与收入歧视分析》,〔北京〕《人口研究》2009年第1期。,但这些关注大多停留在理论层面,在经验研究中,大多数学者依然在沿用经典的城乡分割理论,而结合城乡分割和区域分割理论对流动人口的综合研究并不多见。

此外,梳理以往研究还可以发现,大多数研究只关注流动人口与本地人口在职业和收入等客观社会经济地位上的差异,而很少关注流动人口的主观地位获得。虽然地位决定论认为,个体的客观社会经济地位会在很大程度上影响其对主观地位的感知,但很多关于中国民众主观地位获得的研究却发现,客观地位和主观地位并不是一回事,二者之间出现偏差的现象十分常见。因此,很有必要在研究流动人口客观社会经济地位的基础上,补充对其主观社会地位的研究。而且现有的研究大多认为,个体的主观社会地位是“获得感”的重要组成部分[7]陈云松、范晓光:《阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)》,〔北京〕《中国社会科学》2016年第12期。。透过主观社会地位,研究者能够更加准确地预测个体的社会态度和政治倾向[8]范晓光、陈云松:《中国城乡居民的阶层地位认同偏差》,〔北京〕《社会学研究》2015第4期。。而且,对流动人口社会融合的研究还发现,相比于职业和收入等客观社会经济地位指标,流动人口对其自身社会地位的主观感知对其融入城市生活的意愿和程度都有更加显著的影响[9]崔岩:《流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究》,〔北京〕《社会学研究》2012年第5期。。因此,研究流动人口的主观社会地位具有重要的理论意义和现实意义。

为此,本文将使用2015年“中国综合社会调查”(CGSS)数据研究城市流动人口的主客观社会地位获得。基于整合城乡分割和地域分割后形成的双重分割理论,我们将城市劳动力分为本地市民、外地市民、本地农民和外地农民四类,并对这四类人群在多个主客观社会地位上的差异及其产生原因进行了深入的对比研究。这项研究旨在更加全面地评估当前中国城市劳动力市场上的户籍区别状况,从而为相关政策的制定提供数据支持。

二、文献回顾

1.城乡分割与“农民工”研究

中国劳动力市场的城乡分割与户籍制度密不可分。事实上,在户籍制度出台以前,中国社会的城乡差异就一直存在,但直到户籍制度出台以后,城乡差异才在制度层面得以正式确立[1]李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,〔北京〕《社会学研究》2011年第2期。。1958年,国务院颁布了《中华人民共和国户口登记条例》。根据这个条例,公民的户口被分为非农业户口(城镇户口)和农业户口两类,户口所在地对拥有不同户口的居民分别进行管理,并严格限制城乡之间的人口流动。从表面上看,城乡户口的区分只是一种人口管理手段,但实际上,就业、住房、教育、医疗、养老等社会福利都与城镇户口牢牢绑定在一起。而且,为了优先满足城市发展的需要,国家的经济资源也主要向城镇倾斜,这导致城乡之间的不平衡和不平等在整个计划经济时期不断扩大[2]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。此外,因农业户口向城镇户口的转变被严格限制,户口制度成为农村居民实现向上社会流动的一道难以逾越的制度障碍。

1978年改革开放以后,户籍制度造成的城乡隔离状态开始出现松动。一方面,农村实施的家庭联产承包责任制释放出大量剩余劳动力;另一方面,城市工业化的发展也产生了对廉价劳动力的普遍需求[3]章莉、李实,Darity,W.A.,Sharpe,R.V.:《中国劳动力市场上工资收入的户籍歧视》,〔北京〕《管理世界》2014年第11期。。为了满足经济发展的需要,国家在1980年代逐渐放松了对城乡人口流动的行政控制,自此拉开了农村劳动力大规模进城务工的序幕。统计数据显示,截至2018年,我国“农民工”总量已达2.88亿,与城镇职工数量之比约为4:6,即在城市就业的劳动力中,每10个就有4个是“农民工”[4]国家统计局:《2018 年国民经济和社会发展统计公报》,2019 年。参见:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html。农民进城务工为城市发展做出了不可磨灭的贡献,与此同时,“农民工”自身的生存和发展问题也引起了社会各界的广泛关注,学术界对“农民工”的调查和研究也如雨后春笋般迅速增加。

大量的研究发现,与城镇职工相比,“农民工”在所从事的职业、行业、收入、劳动保障等方面均处于明显劣势[5]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。虽然这种劣势在一定程度上可以被“农民工”自身相对较低的受教育程度和职业技能所解释,但即便刨去人力资本的影响,城市劳动力市场对“农民工”的收入歧视和职业歧视依然存在[6]王美艳:《城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究》,〔北京〕《中国社会科学》2005年第5期;章莉、李实,Darity,W.A.,Sharpe,R.V.:《中国劳动力市场上工资收入的户籍歧视》,〔北京〕《管理世界》2014 年第11 期;Yang Song,“Hukou-based labour market discrimination and ownership structure in urban China”,Urban Studies,2015,53(8),pp.1657-1673;Xin Meng,Junsen Zhang,“The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Seg⁃regation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai”,Journal of Comparative Economics,2001,29(3),pp.485-504.。学者们普遍认为,“农民工”在城市劳动力市场上的不利地位在根本上源于户籍制度以及由此产生的城乡二元分割[7]Sylvie Démurger, Gurgand, M., Li, S.,Yue, X.,“Migrants as second-class workers in urban china? A decomposition analysis”,Working Papers,2009,37(4).。虽然在改革开放以后,限制农民进城的行政控制已逐步取消,但户籍制度本身并未发生根本性的变化。因此,进城农民依然会因为农业户口的身份而无法获得与城市居民同等的就业机会和收入待遇。除此之外,他们在住房、医疗、养老和子女入学等方面也面临各种阻碍。正因如此,一些学者称“农民工”是中国城市中的“二等公民”,认为基于城乡户口划分的二元体制已经从农村与城市之间延伸到了城市内部,从而导致了城镇户籍居民与“农民工”的新型城乡二元分割[1]Chan, Kam Wing, Li Zhang,“The Hukou System and Rural Urban Migration in China: Processes and Changes”,China Quarterly,1999,(160),pp.818-855.。

2.从城乡分割到区域分割

尽管城乡分割理论在很长一段时期内是国内外学者研究“农民工”和流动人口的主要理论工具,但近些年来,对中国流动人口的一些新发现使得学者们开始重新审视这一理论。

首先,自2000 年以来,中国城市的扩张式发展导致很多位处城市边缘的村落被城市包围,这些“城中村”已经没有或基本没有农业用地,但依然维持村委会建制[2]李培林:《村落终结的社会逻辑——羊城村的故事》,〔南京〕《江苏社会科学》2004年第1期。。居住在村里的居民依然是农民身份,但大多在所属城镇从事非农工作,因而符合以往研究对“农民工”的定义。统计数据显示,2018年,我国本地“农民工”规模为1.16亿,占“农民工”总量的40%[3]国家统计局:《2018 年国民经济和社会发展统计公报》,2019 年。参见:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html.。但很显然,这些本地“农民工”与以往重点讨论的外地“农民工”有很大差别。严格来讲,他们并不属于流动人口,因而不存在对流入地的适应和融合问题。而且,本地“农民工”大多拥有宅基地,有些还享有农村集体经济的福利,所以他们面临的就业环境和生存压力与外地“农民工”有很大不同。因此,一些学者认为,适用于分析外地“农民工”和本地城市居民的城乡分割理论并不适用于对本地“农民工”的研究[4]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。

其次,在2000年以前,“农民工”几乎就是流动人口的同义词;但在2000年以后,中国经济发展的地区不平衡性导致中西部城镇人口和小城市人口也开始大规模向东南沿海城市和大城市集聚,“城城流动”作为一种独特的人口流动现象已不容忽视[5]何熠华、杨菊华:《安居还是寄居?不同户籍身份流动人口居住状况研究》,〔北京〕《人口研究》2013年第6期。。第六次人口普查数据显示,2010年我国“城城流动”人口规模为0.39 亿,约占流动人口总量的21.2%[6]马小红、段成荣、郭静:《四类流动人口的比较研究》,〔北京〕《中国人口科学》2014年第5期。。与以往研究关注较多的“乡城流动”或“农民工”不同,“城城流动”人口拥有城镇户口,因而按照城乡分割理论,他们不会遭受户籍歧视。但实际上,与“农民工”的境遇相似,“城城流动”人口也面临着进入流入地之后的适应和融合问题,而且,也有可能因为外地人的身份而在劳动力市场遭受歧视和不公正待遇。但很明显,经典的城乡分割理论并不适用于研究这些问题,因此在面对日益复杂的人口流动现象时遇到了解释上的瓶颈。

综上所述,中国社会的快速变迁导致城乡分割理论已不能满足研究者的需要。在这样的背景下,一些学者提出了区域分割理论,认为应将户籍所在地作为一个独立的分析维度纳入对城市劳动力的研究之中[7]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。该理论认为,自1994年代财政分权制改革开始,地方政府在确保本地就业、设计社保制度和提供教育等公共物品方面的自主性越来越强,而且,这些公共物品和服务的供给主要针对拥有本地户口的居民,外地居民(无论其拥有城镇户口还是农业户口)一律都受到歧视[8]张展新:《从城乡分割到区域分割——城市外来人口研究新视角》,〔北京〕《人口研究》2007年第6期。。因此,根据区域分割理论,本地户口和外地户口的差异已经超越城乡差异,成为导致当下城市中户籍分层和不平等的主要原因。

依据区域分割理论,一些学者研究了城市劳动力市场中本地人与外地人的差异,但结论并不一致。原新和韩靓使用2008 年四城市劳动力调查数据研究了“农民工”、外地市民和本地市民三个群体在就业岗位和工资上的差异。他们发现,与本地市民相比,“农民工”在就业岗位和工资两个方面均受到歧视,而外地市民仅在就业岗位方面受到歧视,在工资方面没有受到歧视[1]原新、韩靓:《多重分割视角下外来人口就业与收入歧视分析》,〔北京〕《人口研究》2009年第1期。。章元和王昊使用2005年人口小普查数据进行研究发现,与本地市民相比,外地农民受到了56.5%的工资歧视,其中约26.0%可归结为外地户口的歧视,另外30.5%可归结为农业户口的歧视;但外地市民的工资并未受到歧视[2]章元、王昊:《城市劳动力市场上的户籍歧视与地域歧视:基于人口普查数据的研究》,〔北京〕《管理世界》2011年第7期。。郭菲和张展新使用2008年“迁移和流动劳动力与中国大城市发展”调查数据进行研究发现,在工资收入上,不同户籍身份劳动者之间没有净差异,但在养老保险和工伤保险参与上,本市居民、外地市民和“农民工”参与的可能性依次递减[3]郭菲、张展新:《流动人口在城市劳动力市场中的地位:三群体研究》,〔北京〕《人口研究》2012年第1期。。最后,李骏和顾燕峰使用上海市2005 年1%人口抽样调查数据进行研究发现,与城镇户籍居民相比,农业户籍居民在进入国有部门、进入垄断行业、获得高地位职业和工资收入四个方面均存在明显劣势,因此城乡分割依然存在。与此同时,他们也发现,户口所在地对城市劳动者的职业和收入也有显著影响。对城镇户籍居民而言,本地市民在进入国有部门和垄断行业方面相对外地市民有明显优势,但在收入方面二者差异不大。对农业户籍居民而言,虽然他们在城市劳动力市场上处于劣势地位,但拥有本地户口可以显著降低在国有部门和垄断部门工作的“农民工”所受到的收入歧视[4]李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,〔北京〕《社会学研究》2011年第2期。。

综上所述,现有的经验研究大多发现,中国城市劳动力市场上的城乡分割和区域分割同时存在,但是对分割的方式和程度依然存在争议。特别是对本地市民和外地市民之间是否存在分割,现有的研究争议很大。除此之外,现有研究的一个共同缺陷在于,大多数研究只关注职业和收入等客观社会地位指标,而很少研究不同户籍身份的劳动者的主观社会地位获得。主观社会地位是劳动者对自身状况的主观感知,它除了受客观地位影响之外,还能反映劳动者通过社会比较所产生的相对他人的社会地位感知,因而是一个综合性更强的指标[5]陈云松、范晓光:《阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)》,〔北京〕《中国社会科学》2016年第12期。。而且,通过劳动者主客观社会地位之间落差的比较,我们也能从中窥视出一些以往仅仅分析客观社会地位指标无法发现的问题。因此,结合主客观两个方面的社会地位才能更好地研究中国城市劳动力市场上的户籍分层。

三、数据和变量

1.数据

本文将使用2015年“中国综合社会调查”(以下简称CGSS)数据研究城市劳动力市场上不同户籍身份的劳动者在主客观社会地位上的差异。CGSS是由中国人民大学中国调查与数据中心负责设计实施的一项大型综合性社会调查。调查以区/县为初级抽样单位,村/居委会为次级抽样单位,并通过“地图地址法”绘制入样村居的末端抽样框,最终在抽中的地址内随机选择一名成年人作为受访对象。调查内容包括受访者的基本信息、家庭背景、婚姻家庭状况、工作和收入、态度和行为等多个方面。

CGSS在2015年的调查成功访问了10968名受访者,其中居住在城市并从事非农工作的受访者有3154人。在去除缺失值以后,实际进入分析过程的样本量为2524人。数据缺失主要来自分析的因变量(主要是小时工资),为了保证所有分析均针对同样的样本进行,我们使用“例删法”(case-wise dele⁃tion)处理缺失值,即:只要观察个案在一个变量上有缺失即删除。除此之外,我们也尝试使用“多重插补法”(multiple imputation)对缺失值较多的收入变量进行插补,其分析结果与采用“例删法”时非常接近。因此,为了节省篇幅,下文仅报告采用“例删法”分析得到的结果。

2.变量

分析的因变量是城市劳动力的主客观社会经济地位。其中,客观社会经济地位通过职业地位指数和小时工资来测量。职业地位指数即受访者当前职业的ISEI得分。跨国比较研究发现,这套基于职业的评分系统在不同国家和地区均具有很好的测量效度和信度,因而在以往的研究中被广泛使用[1]Ganzeboom, H.B.G., Graaf, P.M.D., Treiman, D.J.,“A standard international socio-economic index of occupational status”,Social Science Research,1992,21(1),pp.1-56.。小时工资是通过受访者的工资收入除以工作时长得到,在模型分析时,考虑到它的偏态分布,我们对之进行了对数变换。

受访者的主观社会经济地位通过其自评个人社会地位与自评家庭社会地位两个变量来测量。在问卷中,自评个人社会地位采用10级量表,自评家庭社会地位采用5级量表,其评分越高,表示受访者自我感觉到的个人或家庭的社会地位越高。

分析的核心自变量是受访者的户籍身份。基于城乡分割和区域分割理论,我们依据受访者的户口类型(城镇户口/农业户口)和户口所在地(本地户口/外地户口)交叉分类,将其户籍身份分为四种类型,分别是:本地市民、外地市民、本地农民和外地农民。

控制变量共有四组。第一组是人力资本变量,包括受访者的受教育年限、年龄及其平方、自评普通话水平和自评英语水平。第二组是社会资本变量,包括受访者在平时与亲戚的交往频繁程度以及与朋友的交往频繁程度。第三组是婚姻家庭特征,包括受访者的婚姻状况、子女状况以及父母的最高受教育年限。第四组是其他在以往研究中常见的控制变量,包括性别、党员身份和居住地所在地区。

四、分析结果

1.描述性统计分析

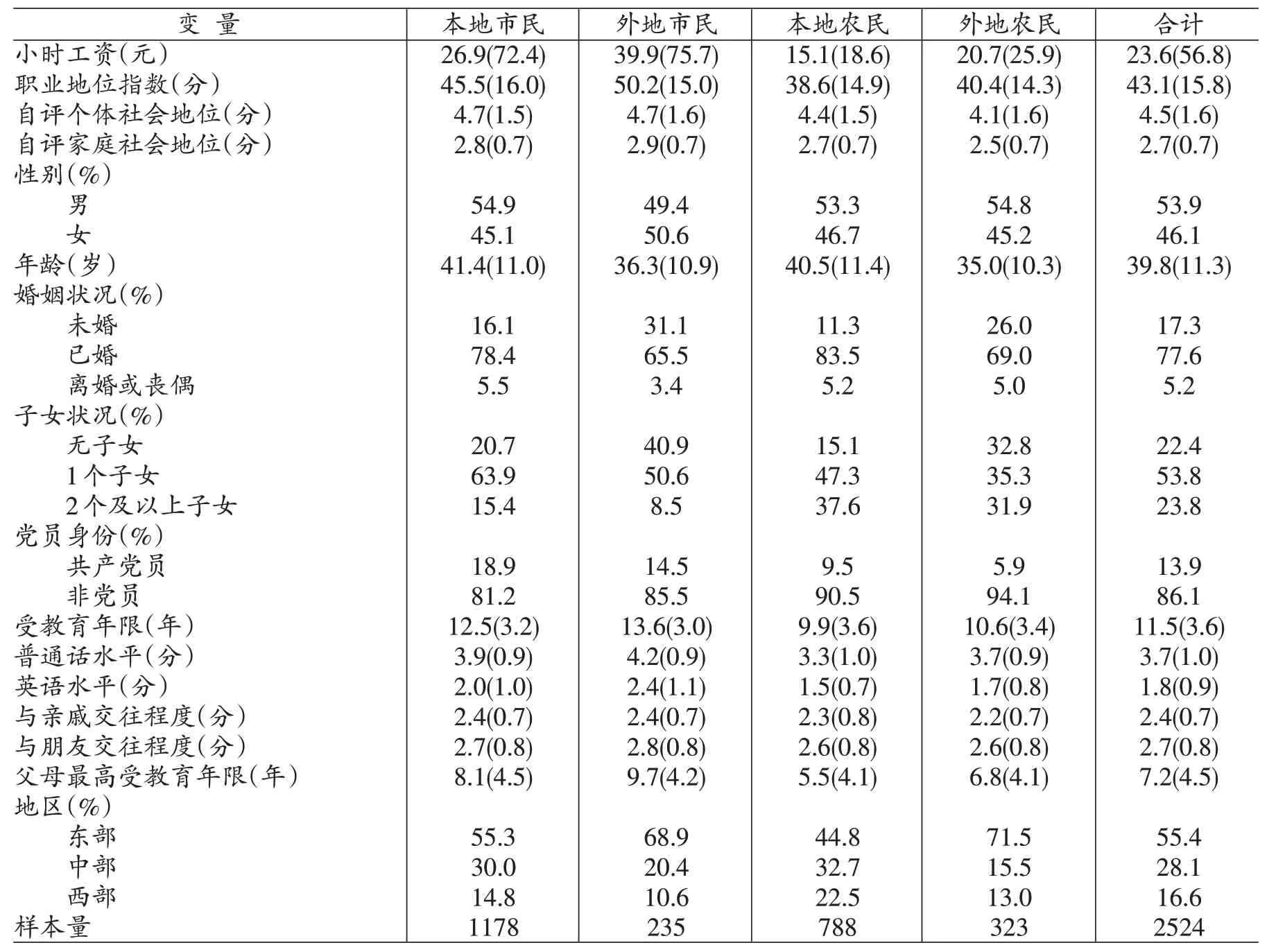

表1分四类户籍身份对上述所有变量进行了统计描述。分析结果显示,本地市民、外地市民、本地农民和外地农民的主客观社会经济地位和自身禀赋特征均存在明显差异。

首先,从小时工资和职业地位指数这两个客观社会经济地位指标来看,城镇户籍居民相对农业户籍居民的优势非常明显,但在城镇户籍居民和农业户籍居民内部,外地居民的小时工资和职业地位指数反而更高。不过,外地居民在客观社会经济地位上相对本地居民的优势并未体现在主观自评社会地位上。分析结果显示,本地市民与外地市民的自评个人社会地位和自评家庭社会地位相差无几,而本地农民在两个方面的自评社会地位都高于外地农民。由此可见,本地居民和外地居民的主客观社会地位并不一致,而二者的落差在一定程度上能反映出外地居民自我感受到的在流入城市所受到的不平等或不公正待遇。

其次,除了因变量之外,四类人群在其他特征上也存在明显差异。表1显示,城镇户籍居民的平均受教育年限、普通话水平、英语水平、平时与亲戚朋友交往的频繁程度以及家庭背景都明显高于农业户籍居民。这在一定程度上说明,城乡户籍在职业地位指数和收入上的差异可能是由二者在人力资本和社会资本方面的差异导致的,因此,我们在评估城乡户籍分层时需要对这些变量加以统计控制。除此之外,表1还显示,相比本地市民和本地农民,外地市民和外地农民的年龄更小,受教育程度更高,普通话和英语水平更好,与亲戚和朋友的交往更频繁,家庭背景更好,而且更可能居住在相对发达的东部地区。因此,我们在评估城市劳动力市场上的区域分割程度时也需要对上述变量进行统计控制。

表1 分户籍身份对各变量的描述性统计

2.模型分析

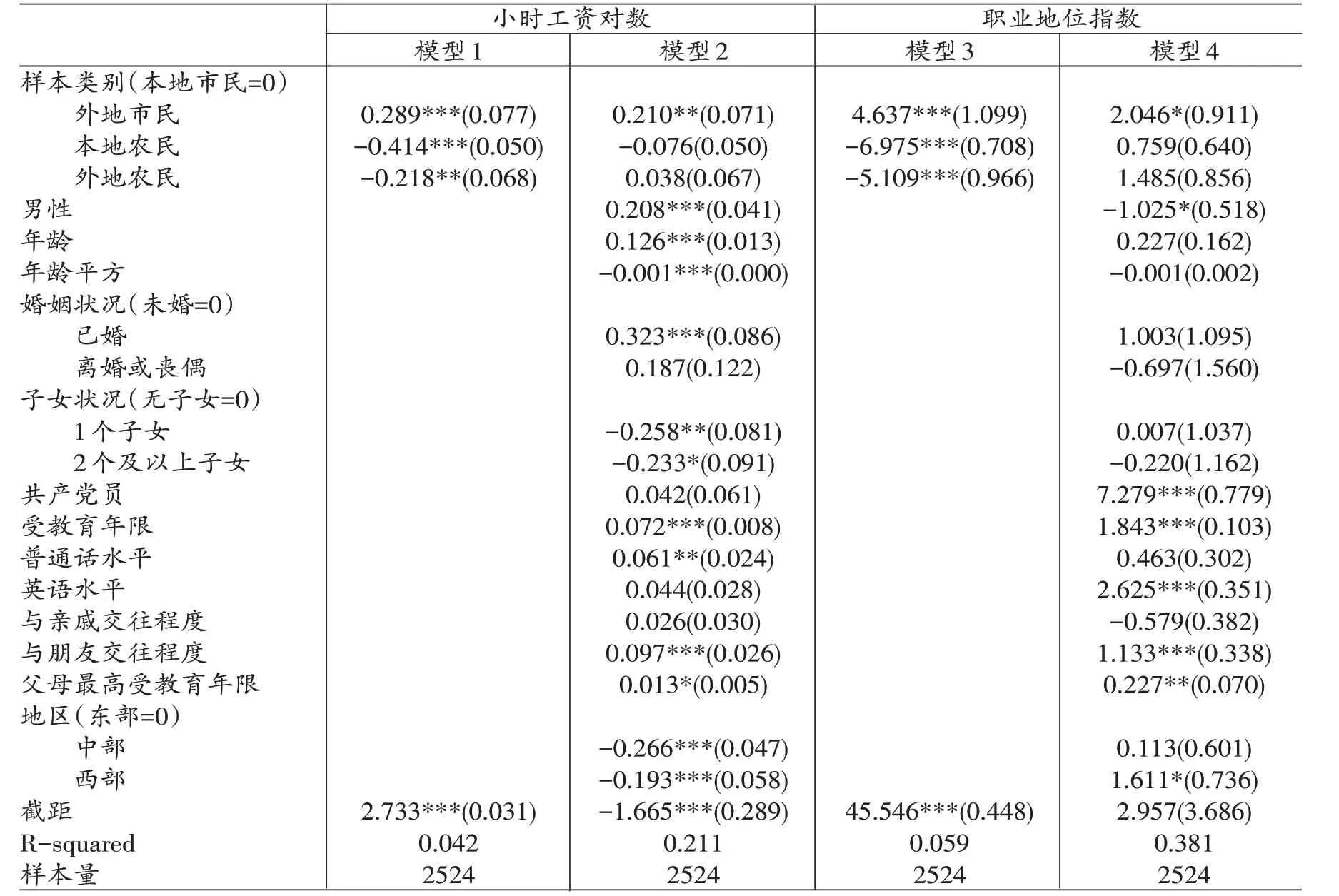

上述描述性统计分析向我们传递了两个信息。首先,城市不同户籍身份的劳动者在主客观社会经济地位上均存在明显差异,且客观地位与主观地位的排序并不一致。其次,除了主客观社会经济地位之外,不同户籍身份的劳动者在人力资本、社会资本等资源禀赋特征上也存在明显差异,因此,户籍身份如何影响主客观社会经济地位还需进行深入分析。为了分析该问题,我们使用多元线性回归模型(multiple linear regression model)研究了城市劳动者主客观社会经济地位的影响因素,模型分析结果见下页表2和表3。

表2 对客观社会地位获得的多元线性回归分析

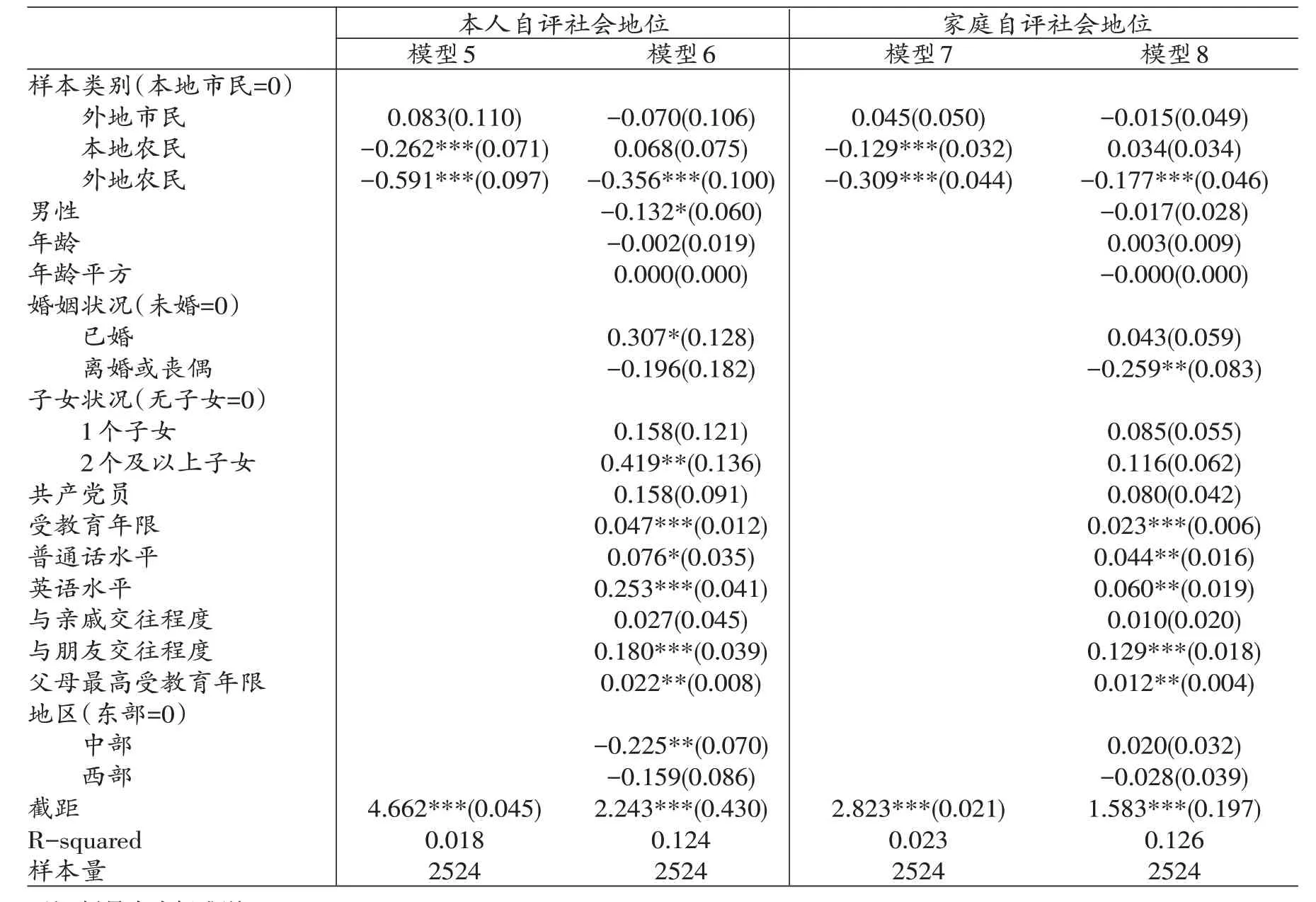

表3 对主观社会地位获得的多元线性回归分析

表2展示的是对小时工资和职业地位指数这两个客观社会地位指标分析的结果。从该表可以发现,在不控制其他变量的情况下,外地市民的小时工资和职业地位最高,本地市民其次,外地农民再次,本地农民最低。这一结果与之前的描述性统计完全一致。不过,在纳入控制变量以后,本地市民、本地农民和外地农民在小时工资和职业地位指数上的差异已变得不再显著。外地市民的小时工资和职业地位指数虽然依旧高于本地市民,但在回归系数相比之前也有明显下降。由此可见,不同户籍身份的城市劳动者在人力资本和社会资本等资源禀赋特征上的差异是导致他们的职业和收入不一致的重要原因。特别是,本地农民和外地农民在职业和收入两个方面相对本地市民的劣势可以完全被控制变量所解释,从这个角度说,当下“农民工”在城市劳动力市场上并未受到明显歧视。所以,从客观社会经济指标来看,城乡分割理论并未得到检验。此外,外地市民相对本地市民在职业和收入方面的优势也有一部分可以被控制变量所解释,但即便在控制其他变量的情况下,外地市民依然在职业和收入两个方面相对本地市民存在优势,这一发现与区域分割理论的预期完全相反。我们认为,这可能是因为流动本身的选择性所致。推拉理论认为,劳动力流动的主要目的是在流入地获得更好的职业发展前景和收入回报,且回报越高,越可能远距离流动[1]李强:《影响中国城市流动人口的推力与拉力因素分析》,〔北京〕《中国社会科学》2003年第1期。。根据这一理论,城镇户籍的劳动力只有当他们能在异地他乡获得更好的发展机会时才会流动,因此,他们往往能在职业和收入两个方面获得相比本地市民更好的回报,这导致在表2中的模型2和模型4里,外地市民的回归系数均显著为正。

最后,很多控制变量也对城市劳动力的小时工资和职业地位指数有显著影响。首先,从人力资本的角度看,受教育年限和普通话水平可以显著提高小时工资,此外,受教育年限和外语水平对职业地位指数也有显著的正向影响。其次,在社会资本方面,模型结果显示,与朋友交往的频繁程度对小时工资和职业地位指数均有显著的积极影响,但是,与亲戚交往的频繁程度则没有显著影响。这可能是因为与朋友交往的工具性更强,且朋友网络的异质性也更强,因而对职业和收入的回报更高。最后,城市劳动力的工资和职业地位指数还与性别、年龄、婚姻状况、子女状况、党员身份、家庭背景和居住地密切相关。因为这些变量的影响并不是本文主要的关注目标,因此,我们在此不对之做详细的解释。

表3展示的是对本人自评社会地位和家庭自评社会地位这两个主观社会地位指标的分析结果。从表3可以发现,在不控制其他变量的情况下,本地市民和外地市民的主观社会地位无显著差异,但本地农民和外地农民的主观社会地位则明显偏低,特别是外地农民,在两个主观社会地位上均处于末位。结合表2对客观社会地位的分析可以发现,城市中不同户籍身份的劳动者的主客观社会地位的排序并不一致。首先,在城镇户籍居民内部,外地市民的客观地位虽然显著较高,但这种优势并未体现到主观地位上。其次,在农业户籍居民内部,外地农民的客观地位显著较高,但他们在主观社会地位上反而不如本地农民。

在纳入控制变量以后,本地农民相对于本地市民在主观社会经济地位上的劣势已完全消失,但外地农民的劣势依旧显著存在,虽然这种劣势相比无控制变量的情况下已有所下降。由此可见,人力资本和社会资本等资源禀赋特征可以在一定程度上解释“农民工”相对本地市民呈现出的较低的主观社会地位,但是对外地农民而言,这种解释并不充分,因此,他们依然遭受到明显的歧视。此外,在纳入控制变量以后,外地市民与本地市民的主观社会地位依然没有显著差异,这似乎意味着外地市民在城市劳动力市场上并未遭受歧视。结合表2对客观地位的研究可以发现,在纳入控制变量以后,外地市民的客观社会地位相比本地市民是有优势的,因而,根据地位决定论,他们理应在主观社会地位上也体现出优势;但实际上,这种优势并未体现出来。所以,从这个角度来说,外地市民也受到了歧视,这种歧视带来的负面影响抵消了他们在客观社会地位上的优势,这导致在表3 中,他们与本地市民相比,在主观社会地位上无明显差异。

最后,从表3可以发现,城市劳动者的受教育年限、普通话水平和英语水平等人力资本变量对主观社会地位有显著的积极影响。除此之外,城市劳动者与朋友交往的频繁程度也会显著提高他们的主观社会地位。最后,表3还显示,城市劳动者的主观社会地位与性别、婚姻状况、子女状况、家庭背景和居住地密切相关。因为篇幅限制,我们在此不对这些控制变量的影响做详细分析。

五、结论和讨论

本文使用2015年CGSS数据研究了城市不同户籍身份的劳动者在主客观两个方面的社会地位获得问题。基于整合城乡分割和区域分割后形成的双重分割理论,我们将城市劳动力分为本地市民、外地市民、本地农民和外地农民四类,并对这四类人群在多个主客观社会地位上的差异及其产生原因进行了深入的对比研究,主要得到了以下几个研究结论:

首先,城市不同户籍身份的劳动者在多个主客观社会地位指标上均存在明显差异。相比城镇户籍的劳动者,“农民工”在职业、收入、本人自评社会地位和家庭自评社会地位四个指标上均处于明显劣势。在城镇户籍和农业户籍的劳动者内部,外地户籍的劳动者在职业和收入这两个客观指标上占据优势,但在两个主观社会地位指标上,外地市民相比本地市民并无优势,而外地农民相比本地农民还存在明显劣势。这些对比研究充分说明,当前中国城市劳动力市场上基于城乡和户籍地的户籍差异依然存在。

其次,虽然不同户籍身份的城市劳动者在主客观社会地位上存在差异,但户籍歧视并不是导致这些差异的主要原因。研究发现,一旦我们在模型中纳入人力资本和社会资本等资源禀赋特征,不同户籍群体之间的差异或者消失,或者显著下降。具体来说,在纳入控制变量以后,与本地市民相比,仅有外地市民在职业和收入上的优势以及外地农民在主观社会地位上的劣势存在统计上的显著性。对于前者,我们认为这可能与流动本身的选择性有关。对于后者,我们认为这反映出外地农民在城市劳动力市场上所遭受的双重户籍歧视。

最后,我们的研究还发现,城市不同户籍身份的劳动者在主客观两方面社会地位的排序并不一致。具体来说,外地市民在职业和收入两个指标上相比本地市民存在优势,但这种优势并未体现在他们的主观社会地位上。此外,外地农民相比本地农民在客观社会地位上也存在优势,但他们的主观地位反而更低。而且,无论是否在模型中纳入控制变量,上述主客观社会地位上的落差均显著存在。我们认为,这种落差在一定程度上可以说明,外地户籍居民在城市劳动力市场上遭受到了歧视,因而为新近提出的区域分割理论提供了数据支持。

综上所述,我们的研究验证了“城乡”和“居住地”这两个户籍属性对城市劳动者的社会经济地位的复杂影响。与以往的研究不同,我们在研究职业和收入等客观社会经济指标的同时,还对主观社会地位进行了研究。我们发现,当前中国城市劳动力市场对农业户籍和外地户籍的职业歧视和收入歧视已经大为下降;但是,在主观社会地位自评方面,户籍歧视依然显著存在,特别是对外地农民的歧视需要得到更多的关注。我们的这项研究充分说明结合主客观两个方面的社会地位研究户籍分层的重要性,同时也说明,努力提高流动人口(特别是外地农民)的主观获得感应当成为今后户籍政策改革和流动人口管理工作的重点。