某车型前挡风玻璃除霜除雾性能优化设计

魏启武, 翟超,马胜龙,龙金世,杨云龙

(1.奇瑞汽车股份有限公司, 安徽芜湖 241000;2.安徽省煤田地质局第二勘探队,安徽芜湖 241000)

0 引言

整车除霜除雾性能作为乘用车一项重要性能,在国标GB 11555-2009中有明确区域和时间要求,时间越短,也越能体现汽车性能的优良性,因此,除霜除雾风道的结构设计与优化具有重要实际意义[1]。针对汽车除霜除雾性能,国内外都有不少学者开展专门的理论和实践研究。R BREWSTER、J G LEE等在理论分析上对除霜除雾性能都做过专门的研究与分析[2-5],而ABDULNOUR、WAKU等利用CFD相关计算软件开展汽车应用型研究[6-7]。国内学者在汽车除霜除雾方面也做过不少研究,推进了产学研在汽车领域的应用,如谷正气等[8]以除霜除雾目标区域努赛尔数作为优化目标,对风道内部结构进行DOE优化设计,达到性能提升10%左右;李明等人利用CFD与实验相结合的分析方法,分析风道结构特征对整车除霜性能的影响[9]。

本文作者将结合上述除霜除雾性能方面的理论研究与实践,针对某车型前挡风玻璃除霜除雾性能问题开展分析,并进行优化设计,以达到目标。

1 除雾原理及问题分析

1.1 除霜除雾原理

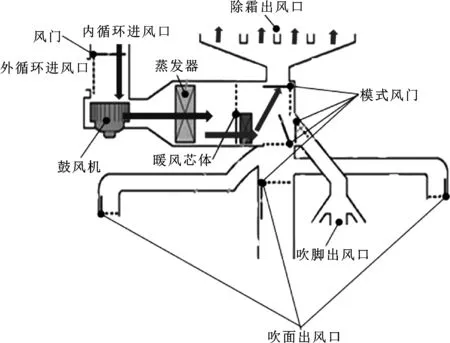

燃油汽车除霜除雾的主要原理就是利用发动机燃烧产生的热量经冷却液吸收后,通过空调HVAC的内部结构,将外部空气吸入经过蒸发器除湿后(一般在气温不小于0 ℃,压缩机可以进入工作模式)和发动机冷却液进行热交换,最终将加热空气吹向风窗玻璃进行除霜除雾。如图1为汽车HVAC内部结构和除霜除雾的气流走向原理图。

图1 除霜除雾原理

1.2 某车型除霜除雾问题及分析

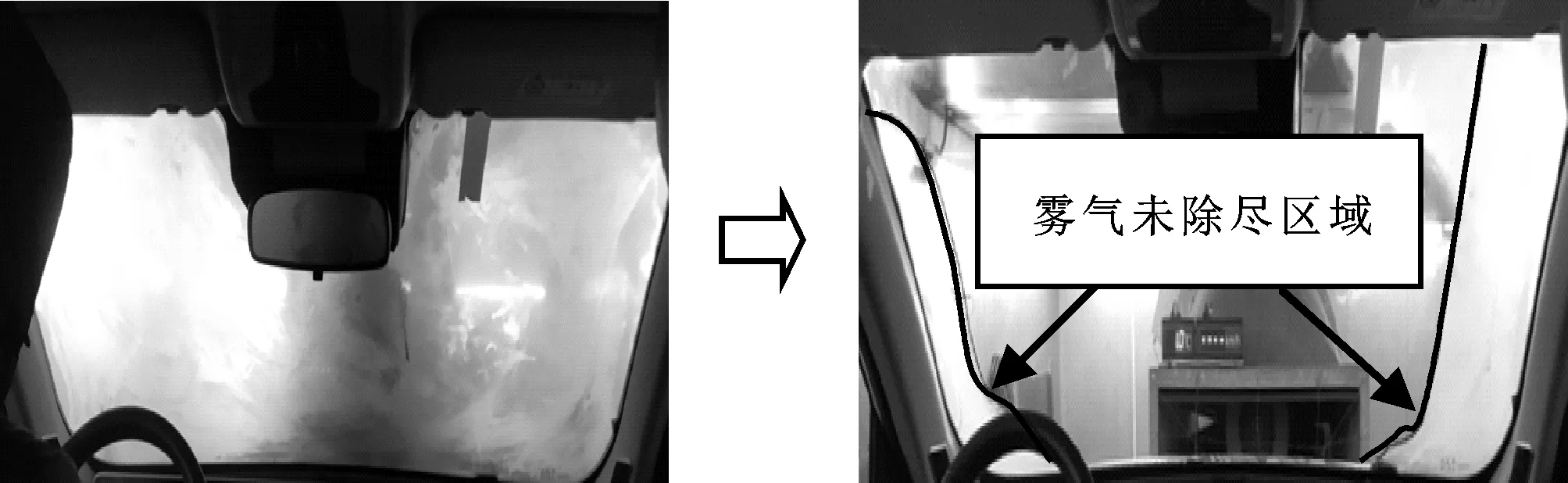

一般燃油车低温条件下除霜除雾能力在发动机水温能得到基本保证的条件下,只要对风道开展规范设计,基本都能满足法规要求。某车型设计样车经过除霜除雾试验后发现A柱附近两侧除霜除雾性能表现不佳,如图2、图3所示。

图2 前挡风玻璃升雾示意 图3 前挡风玻璃除雾示意

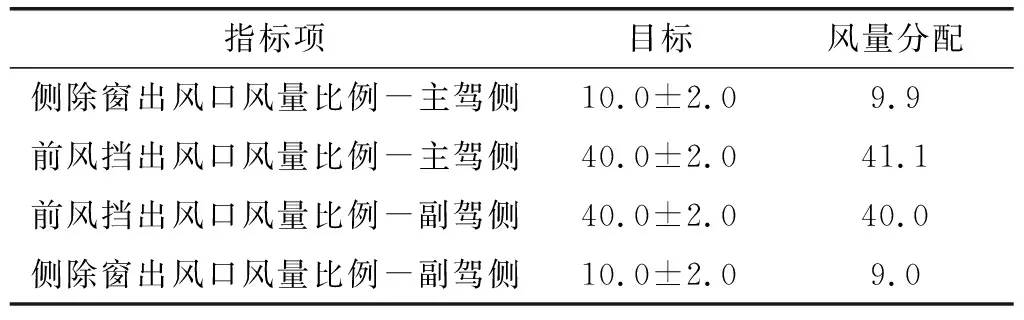

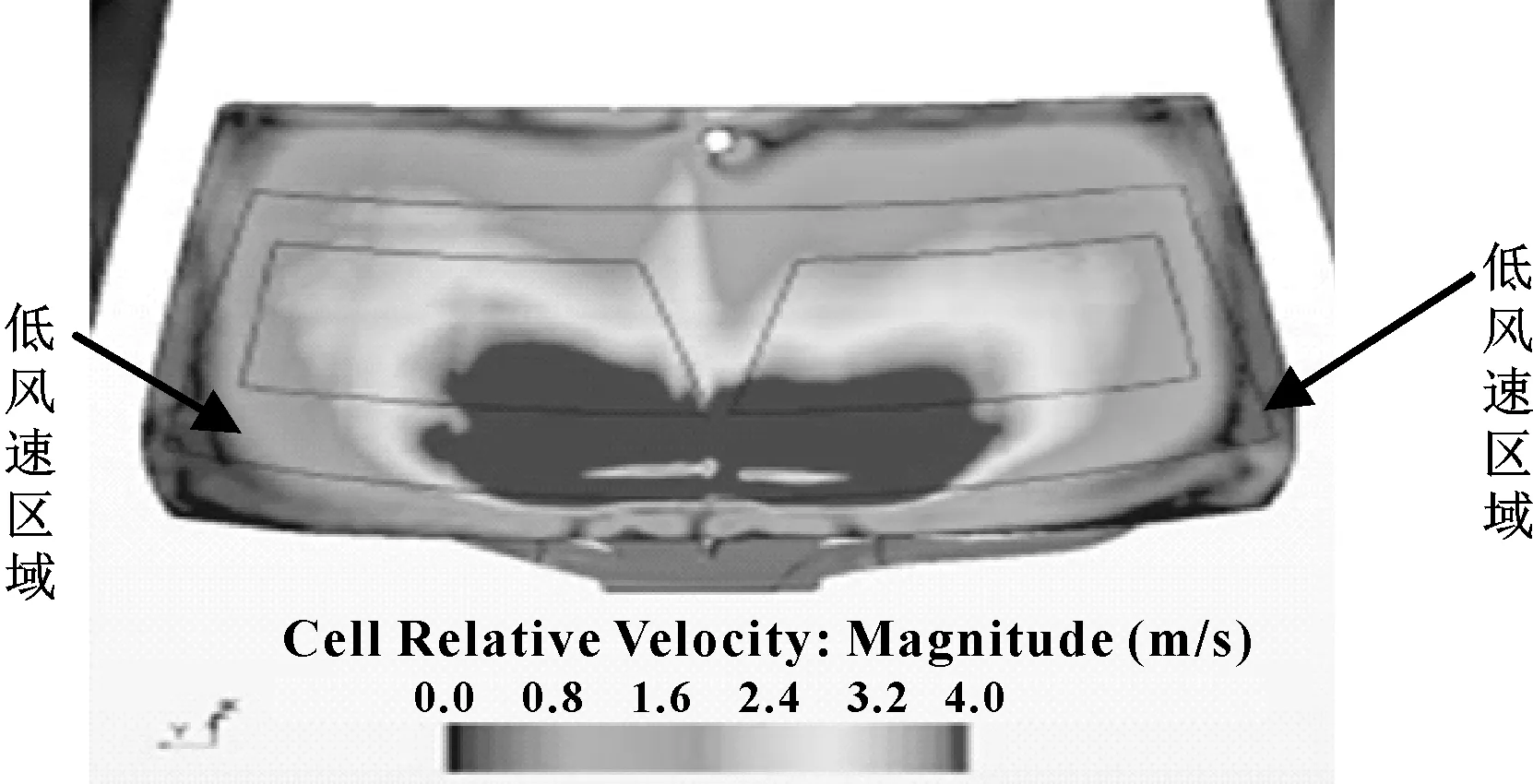

借助CFD计算分析软件对该车型进行建模,计算出了除霜除雾模式下各出风口的流量分配和风速情况,因为除霜除雾风量分配是其性能评价的重要指标[10],从而判断它是否满足设计要求。计算结果见表1与表2,结果表明该车型的风量分配与出风口风速都能满足设计目标要求。为进一步分析问题原因,对CFD计算后的前风挡玻璃壁面风速进行分析,发现A柱附近两侧前挡风玻璃壁面气流覆盖风速小于2.0 m/s覆盖区域较大,特别是两侧下部区域,与测试结果基本吻合,如图4所示。

表1各出风口风量分配%

指标项目标风量分配侧除窗出风口风量比例-主驾侧10.0±2.09.9前风挡出风口风量比例-主驾侧40.0±2.041.1前风挡出风口风量比例-副驾侧40.0±2.040.0侧除窗出风口风量比例-副驾侧10.0±2.09.0

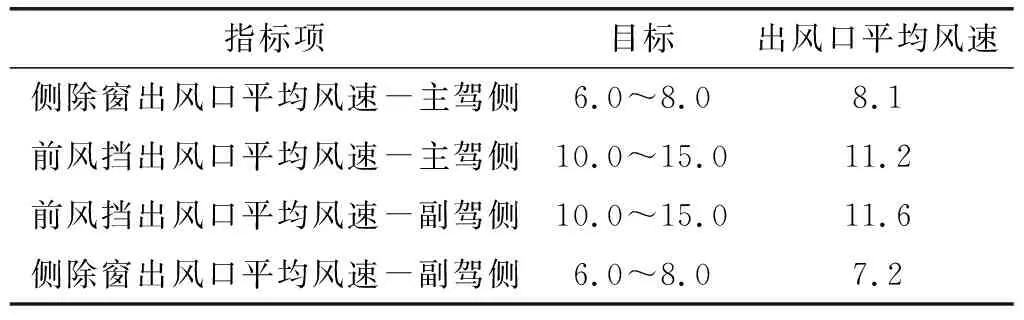

表2各出风口风速m·s-1

指标项目标出风口平均风速侧除窗出风口平均风速-主驾侧6.0~8.08.1前风挡出风口平均风速-主驾侧10.0~15.011.2前风挡出风口平均风速-副驾侧10.0~15.011.6侧除窗出风口平均风速-副驾侧6.0~8.07.2

图4 前挡风玻璃风速分布云图

因此,为了优化提升该车型除霜除雾性能,需要提高A柱两侧前挡风玻璃壁面风速或温度。随着用户对车辆性能品质感要求提升,主机厂往往会增加一些科技配置,使得风道的规范化设计受限,最终影`响到车辆除霜除雾性能,甚至基本的法规满足都存在问题。如HUD(平视显示器)基本都位于驾乘人员正前方仪表板中,其体积大小对除霜除雾风道的布置影响极大,会导致前风窗玻璃除霜出风口变窄,造成气流的扩散区域严重受限,热风无法覆盖到整个前风窗,局部努塞尔数低[7],在极低温条件下,如-20 ℃环境以下高速路况局部产生内结霜问题,甚至在0~5 ℃低温雨雪条件下较易产生内起雾问题。

该车型就是因增加HUD,使得前挡风玻璃除霜除雾出风口长度极短,气流在前挡风玻璃A柱边角扩散受限,流速极低造成除霜除雾性能不佳。因此,在考虑不调整前挡风玻璃出风口前提下,需设计一种可以提高A柱两侧前挡风玻璃壁面风速或温度的方案。

2 优化方案设计及分析

2.1 方案设计

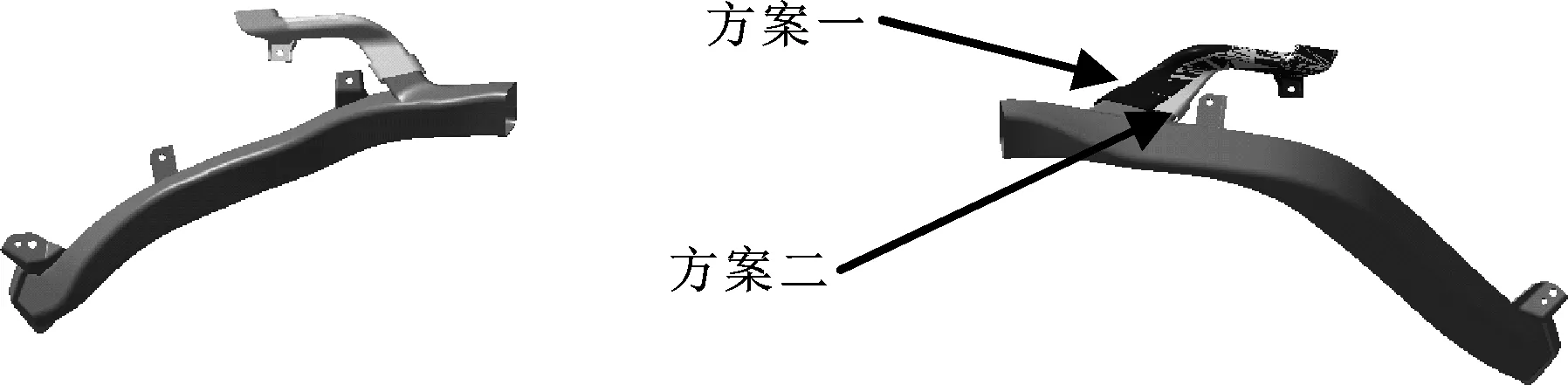

为了达到提升A柱附近前挡风玻璃壁面风速与温度的目的,分析表1中的数据发现其侧挡风玻璃的风量较目标值稍大,可以将约1%风量用于提升前挡风玻璃壁面风速。因此,对侧除霜除雾风道设计了如图5所示设计方案(差异点在于左侧辅助出风口位置和角度走向不同)。

图5 优化设计方案

2.2 方案仿真计算分析

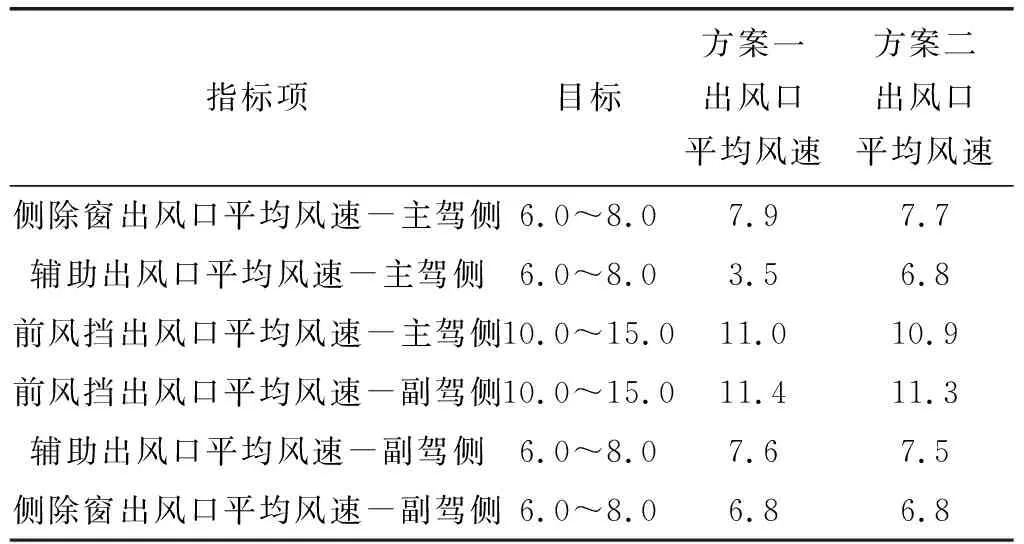

对两种优化设计方案进行CFD建模,计算结果如表3、表4。

表3各出风口风量分配%

表4各出风口风速m·s-1

指标项目标方案一出风口平均风速方案二出风口平均风速侧除窗出风口平均风速-主驾侧6.0~8.07.97.7辅助出风口平均风速-主驾侧6.0~8.03.56.8前风挡出风口平均风速-主驾侧10.0~15.011.010.9前风挡出风口平均风速-副驾侧10.0~15.011.411.3辅助出风口平均风速-副驾侧6.0~8.07.67.5侧除窗出风口平均风速-副驾侧6.0~8.06.86.8

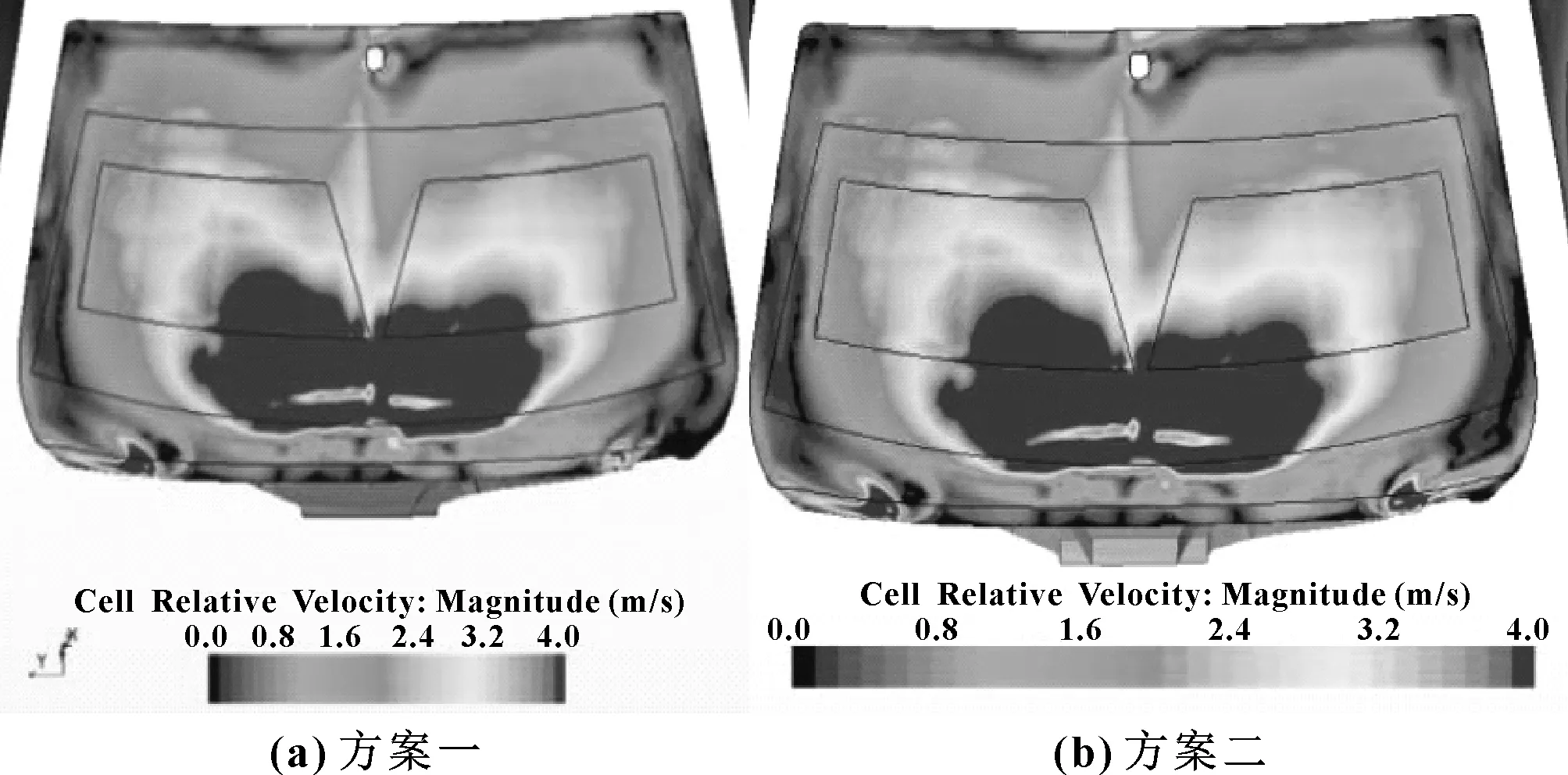

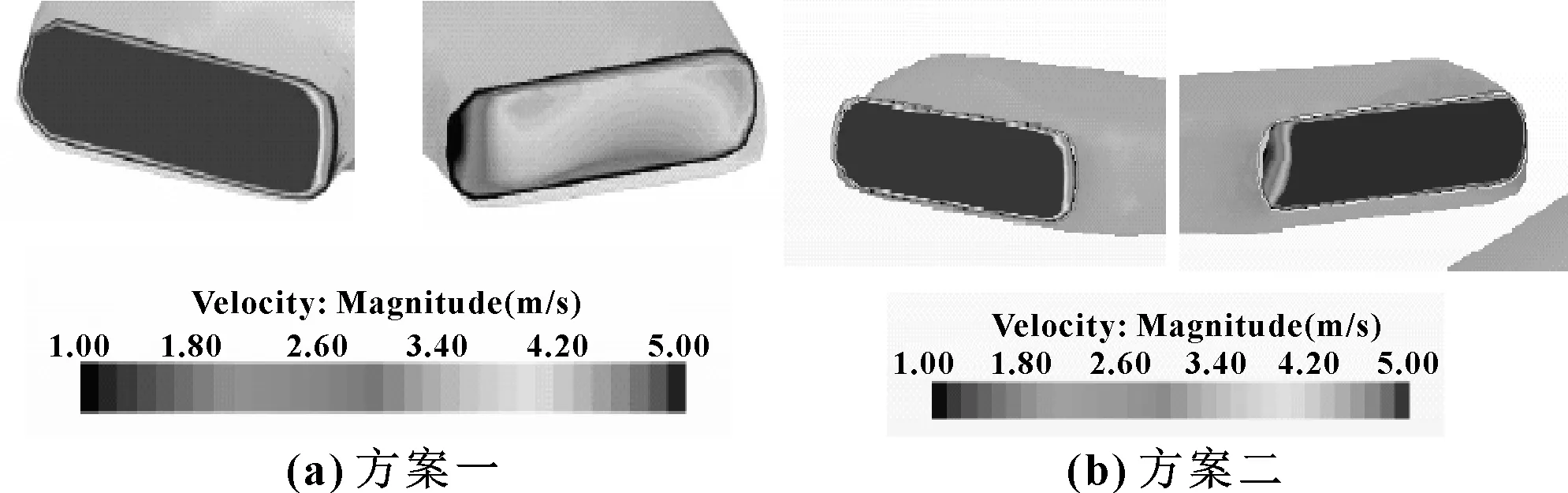

根据计算结果分析,方案一与方案二的流量分配与风速仍能满足目标要求,两侧除霜出风口风量与风速有所降低。前挡风与侧窗玻璃壁面以及辅助出风口风速分布分析如图6—图8所示。

通过方案一与方案二对比发现:风量分配、玻璃壁面风速以及辅助出风口的风速均匀性方面,方案二明显优于方案一。由于辅助出风口的分流,导致了侧除霜出风口风量有所减小,出风口风速也有所降低,从而导致了侧窗玻璃壁面风速也相应降低,可能对侧玻璃除霜除雾效果有一定影响,需要开展样车验证。

图6 方案一、二前挡风玻璃风速分布

图7 方案一、二辅助出风口风速分布

图8 主副驾侧窗玻璃壁面风速分布

3 方案验证

在同一辆设计样车上对风道设计样件进行更换验证,采用方案一时前挡风玻璃有较为明显的改善,但仍有局部雾气残余,采用方案二效果最好,未有残余雾气,如图9—图12所示。从主副驾侧窗玻璃除雾测试结果分析,方案二相比方案一稍差,原状态最好,但对侧窗后视镜视野区域不影响,可以满足设计要求,整体测试结果与CFD分析结果基本一致。

图9 前挡风玻璃主驾侧除雾示意 图10 前挡风玻璃副驾侧除雾示意

图11 主驾侧窗玻璃除雾示意 图12 副驾侧窗玻璃除雾示意

从方案二前挡风玻璃表面风速 CFD计算结果分析,辅助出风口对A柱边角风速提升较为明显,对边角上部区域提升有限,但测试结果较好。为了进一步分析,利用红外温度摄像仪对前风挡玻璃温度进行测试,发现A柱附近区域温度提升也较明显,如图13所示。CFD只分析了速度分布一个层面,玻璃自身存在热传导的作用,对雾气消除也有较大的推进作用,因此,方案二使整体除霜除雾性能整体提升较明显。

图13 前挡风玻璃温度分布

4 结论

本文作者针对具体某车型前挡风玻璃除霜除雾效果不佳的问题,在其主要风道和出风口因结构布置不能更改的条件下,结合CFD分析结果,设计出了两种增加辅助除霜除雾出风口风道设计方案,最终通过CFD计算分析与环境模拟舱测试,得出如下结论:

(1)方案二设计能够解决前挡风玻璃除霜除雾效果不佳的问题,两辅助出风口平均风速可达7 m/s左右,A柱下部玻璃边角风速提升明显,上部区域可通过玻璃热传导作用得到提升;

(2)两种辅助风道设计方案对侧窗玻璃除霜除雾性能有弱化,但仍能满足后视镜视野区域的清晰度;

(3)CFD理论计算分析和测试结果基本吻合,可以指导方案的优化设计和选择。